Нетленные лучи византизма. К 85-летию со дня рождения «Средиземноморского почвенника» академика С. С. Аверинцева

Автор: Скотникова Г.В.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византиноведение

Статья в выпуске: 2 (17), 2024 года.

Бесплатный доступ

Именуя академика С. С. Аверинцева «средиземноморским почвенником», автор использует слова самого ученого, стремясь подчеркнуть: во многом благодаря уникальным по своему научному масштабу, глубине и духовной значимости филологическим трудам исследователя, органично связанным с его культурфилософской метафизикой, наш современник открыл для себя Византию как историческую родину Православия, Одигитрию в горний мир, обрел надежные опоры для осознания духовных первооснов и самобытности русской национальной духовности.

Академик с. с. аверинцев, византия, сущность филологии, путь к истине, личность, византийская литература

Короткий адрес: https://sciup.org/140306800

IDR: 140306800 | УДК: 821.14'04.09+80(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_2_58

Текст научной статьи Нетленные лучи византизма. К 85-летию со дня рождения «Средиземноморского почвенника» академика С. С. Аверинцева

Содержание № 7 журнала «Новый мир» за 1988 г.

В послеоктябрьский период академиками Российской академии наук стали четыре византиниста: Геннадий Григорьевич Литаврин (1994), Сергей Сергеевич Аверинцев (2004), Сергей Павлович Карпов (2011), Игорь Павлович Медведев (2016). Среди них С. С. Аверинцев — единственный филолог -византинист.

Как известно, судьба византиноведче-ской науки и общественного резонанса на ее достижения в нашей стране непосредственно связаны с государственной идеологией. Принципиально новый период в отношениях государства и Церкви, Церкви и общества был ознаменован 1988 г. благодаря широкомасштабному празднованию Тысячелетия Крещения Руси.

Несомненным знаком «открытия окна» в Византию для широкой общественности, разрешающим сигналом, символом положительного отношения к ней власти стали две объемные статьи С. С. Аверинцева, опубликованные в журнале «Новый мир» за 1988 г. (№ 7, 9): «Византия и Русь: два типа духов-ности»1. Вспомним, что в эти годы толстые журналы выходили огромными, по сравнению с нынешним временем, тиражами. Тираж «Нового мира» был более миллиона — 1.110.000 экземпляров.

Иногда говорят об «архипелаге Аверин- цева — на карте эпохи», ставя вопрос о его месте в отечественной культуре и характере влияния на нее. Думается, что если это архипелаг, то имеющий единое пульсирующее ядро, светящееся светом христианской истины, помогающее приблизиться к ней

нашим современникам, дающее опору их самосознанию и самоощущению.

При огромной общекультурной эрудиции С. С. Аверинцева именно византийский мир явился для него основополагающей сферой внимания, концентрирующей усилия. Почему сложилось именно так? Всегда есть какие-то причины, видимые и невидимые мотивы, определяющие направление интеллектуального движения. Разумеется, для русского человека и, в частности, для ученого Византия всегда притягательна. Характерны слова выдающегося византиниста А. П. Рудакова, писавшего: «Изучая „византинизм“ мы, русские, все время как бы чувствуем себя дома, как бы углубляем свое самопознание, как бы восходим к истокам своих родных ключей»2. Редкие исключения, примеры случайного попадания ученых на византийскую стезю только рельефнее выявляют правило. Вспомним творческую судьбу Ф. И. Шмита, ожидавшего найти в Византии «мертвечину, где редко-редко пробивается жизнь», а нашедшего жизнь «настоящую, бьющую ключом…3», ставшего автором труда мирового

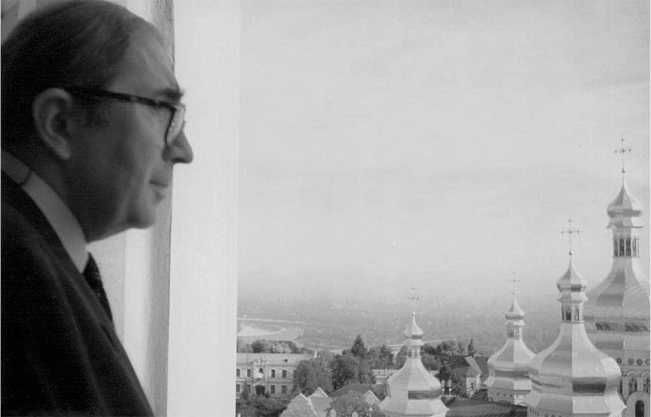

Сергей Аверинцев на колокольне Киево-Печерской лавры, 2001 г.

уровня, к которому обращаются до сего дня все исследователи храма Кахрие-Джами. Советско-американский византинист А. П. Каждан обратился4 к Византии не столько «по любви», сердечному влечению, сколько намереваясь рассмотреть ее как некий прототип, позволяющий лучше понять особенности сталинской и послесталинской эпохи в жизни России, а в результате создал и уникальную социологическую картину, и красочный портрет византийской жизни X–XII вв.

Но для С. С. Аверинцева обращение к духовным корням отечественной истории культуры диктовалось, как свидетельствует его творческое наследие, духовнодушевным запросом, импульсом, исходящим из заповедных глубин, стремлением к осознанию и обретению подлинного, заданного свыше пути личностного жизне-осуществления, явившегося выходом в просторы мировой истории человеческого духа. Глубинный смысл филолого-византиноведческой деятельности ученого — постижение церковно-словесного мира Византии, ее патристических, аскетических и литургических текстов как Божественного замысла о мире и человеке. Гуманитарное знание было для С. С. Аверинцева профессией, неотделимой от личностной сущности, слившейся с жизненным поиском.

Сергей Сергеевич Аверинцев — филолог, культуролог, переводчик, поэт. Поэтическое мировосприятие, тонкая духовная восприимчивость питают все филологические и культурфилософские штудии исследователя. Глубинная основа его мироотноше-ния — «неколебимость Божьего слова и неприкосновенность непостижимых разумом тайн» (Вольфганг Казак).

Важно обратиться к пониманию С. С. Аверинцевым сущности филологического знания, его роли в культуре. Есть смысл сделать развернутую выписку из статьи «Филология», ставшую немеркнущим заветом современным исследователям-гуманитариям. Для ученого «филология (от греч. φιλολογία, буквально — любовь к слову) — содружество гуманитарных дисциплин — языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и других, изучающих историю и выясняющих сущность духовной культуры человечества через языковый и стилистический анализ письменных текстов»5. Филология «вбирает в свой кругозор всю ширину и глубину человеческого бытия, прежде всего бытия духовного. Таким образом, внутренняя структура филологии двуполярна. На одном полюсе — скромнейшая служба „при тексте”, не допускающая отхода от его конкретности; на другом — универсальность, пределы которой невозможно очертить заранее. В идеале филолог обязан знать в самом буквальном смысле слова все — коль скоро все в принципе может потребоваться для прояснения того или иного текста»6. С. С. Аверинцев понимал филологию как научный принцип, форму знания, «которая определяется не столько границами предмета, сколько подходом к нему»7.

Ученый видел при этом несомненный кризис современной филологии как содержательной целостности, кризис, состоящий в стремлении к формализации гуманитарного знания «по образу и подобию математического» и надеждах «на то, что таким образом не останется места для произвола и субъективности в анализе». «Но в традиционной структуре филологии, при всей строгости ее приемов и трезвости ее рабочей атмосферы, присутствует нечто, упорно противящееся подобным попыткам. Речь идет о формах и средствах знания, достаточно инородных по отношению к так называемой научности — даже не об интуиции, а о „житейской мудрости“, здравом смысле, знании людей, без чего невозможно то искусство понимать сказанное и написанное, каковым является филология. Математически точные методы возможны лишь в периферийных областях филологии и не затрагивают ее сущности; филология едва ли станет когда-нибудь „точной“ наукой . Филолог, разумеется, не имеет права на культивирование субъективности; но он не может и оградить себя заранее от риска субъективности надежной стеной точных методов. Строгость и особая „точность“ филологии состоят в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Как служба понимания, филология помогает выполнению одной из главных человеческих задач — понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его ни в „исчислимую“ вещь, ни в отражение собственных эмоций»8.

Кристаллически ясная мысль С. С. Аверинцева, при строгой фактологичности, объективности и точности высказывания, естественным образом сочетается с личным отношением к раскрываемому предмету и с духовным бесстрашием.

Характерно, что статья «Христианство», опубликованная в 1970 г. в пятом томе «Философской энциклопедии», была воспринята едва ли не как апологетический подвиг9 . Интересно отметить, что глубокие богословско-философские статьи, увидевшие свет в светском издании, были написаны человеком, который, по сути, служил Церкви, еще не будучи крещен. С. С. Аверинцев принял крещение в 1973 г. Верность Церкви не противоречила для него решению светских проблем общества, что, подчеркнем, вполне соответствовало заветам и традициям византийской жизни. В 1989 г. Аверинцев был избран делегатом Съезда народных депутатов СССР от Академии наук, выполняя депутатские обязанности вплоть до 1991 г.

Многознающий интеллектуал, осмысливающий потрясающие по своему масштабу культурно-исторические пространства в их вопрошаниях и ответах на проблему человека, С. С. Аверинцев не сделался «перекультурным человеком» (как назвал О. Шпенглера Н. А. Бердяев) — знание его не тяготило, а умудряло, одухотворяло, становясь ключом к живой жизни духа реальных людей в предыстории и истории христианской культуры, — людей, ищущих духовной правды и пути спасения.

Ученый ощущает и осознает встречу времен в мировой истории. С. С. Аверинцев раскрывает интеллектуально-духовному взору нашего современника становление

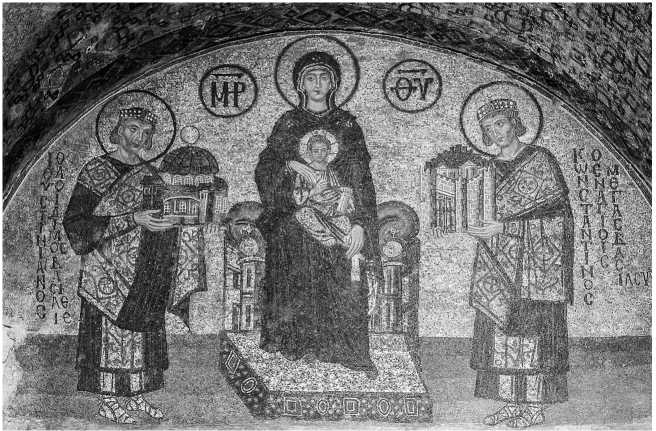

Святые императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей. Мозаика Собора Святой Софии, Х в.

и вызревание классических парадигм «византинизма» в процессе развития мировой культуры, позволяя понять Византию как пространство Логоса, земное лоно, приуготовляемое предшествующей историей для причащения Истине.

Приведем некоторые примеры. Так, ученый показывает раннюю Византию как «пограничное» явление, взаимопереход Греции и Азии, Античности и Средневековья, «осложненный взаимопроникновением классического преемства и новизны». «В ней тысячелетняя античная традиция с неожиданной остротой выявляет свои исходные схемы, обнажает костяк своих приемов, придя к собственному пределу»10. Говоря об ориентализации средиземноморского духовного мира, исследователь выявляет развитие внутри него «психологии цезаризма и психологии христианства», идеи богоизбранности будущих христолюбивых государей, имевшей для себя прообразом в ветхозаветной Книге Исаии основателя персидской державы Кира; он пишет о том, что «драма священного миродержавства, интерпретированная по-язычески Августом и по-христиански Константином, разыгрывалась на Востоке на протяжении всей его истории»11. Отчетливо выявляя преемственность, С. С. Аверинцев раскрывает уникальность культурного типа Византии, которая предстает «уже с самого начала в некотором смысле слова существенно „готовой“, ей предстоит тончайшее варьирование и всесторонняя реализация изначально данных возможностей, но не выбор себя самой». «„Вчера“ и „сегодня“ здесь удивительно легко меняются местами»12.

Известно, что до настоящего времени в западноевропейской и русской науке сохраняется методологическое противостояние, различное понимание Византии. С одной стороны, в ней видят тысячелетнее продолжение-падение Римской империи, с другой, — самостоятельную цивилизацию, основанную Константином Великим13. С. С. Аверинцев отчетливо формулирует в терминах светской науки критерий сущностного своеобразия культуры Византии, идею «византийской симфонии»: «Две силы, внутренне чуждые полисному миру классической древности», императорская власть и христианская вера14, составляют в своем двуединстве «формообразующий принцип „византинизма“». Интересно, что сами византийцы ясно осознавали начало качественно новой эпохи. Авторы словесных трудов любили отмечать, как подчеркивает С. С. Аверинцев, что силы эти возникли почти одновременно. В Рождественской стихире поэтесса Кассия (Кассиана) IX в. говорит так:

Когда Август на земле воцарился, истребляется народов многовластие;

Когда Бог от Пречистой воплотился, упраздняется кумиров многобожие…15

Результаты изучения С. С. Аверинцевым византийской литературы представлены в его обобщающих трудах.

Труд «Поэтика ранневизантийской литературы»16, будучи текстом докторской диссертации С. С. Аверинцева, являет собой развернутую исследовательскую панораму творческих принципов этого периода византийской церковной словесности, анализ их динамического становления в контексте преемственности с античной традицией. История литературы византийского региона была написана С. С. Аверинцевым для второго тома «Истории всемирной литературы»17. Обобщая огромный материал, распределенный по хронологическим периодам Византии, исследователь выделяет три высокоразвитые литературы христианского Востока: грекоязычную, по традиции именуемую византийской, сирийскую и коптскую, а также примыкающую к ним четвертую литературу — эфиопскую, — на основе объединяющей эти литературы явственно выраженной общности — общности существования, общности содержания, общности системы, общности судьбы.

В 1994 г. был опубликован сборник «Многоценная жемчужина: Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э.», погружающий читателя в понимание ментального своеобразия, образно-поэтического строя словесности этих народов, в осознание истоков христианской церковной поэтики, связи времен в мировой культуре.

Научные тексты С. С. Аверинцева раскрывают сущность духовной красоты православной Византии. Служа Истине как высшей Красоте, византийская культура явила собой особый тип целостно-углубленного развития (в отличие от линейнопрогрессистского западноевропейского типа с присущей ему исторически развившейся земной доминантой практической организации жизни), в котором высшим смыслом стал идеал спасения души человека, столь глубинно сердечно воспринятый Россией, возжегшей «пламя своей лампады от священного огня Византии»18.

Академик Сергей Сергеевич Аверинцев — выдающийся византинист советского и постсоветского времени — даровал современникам и потомкам животворные ключи к созиданию христианской духовности в пространстве светской культуры, имеющей своей глубинной, исконной почвой средиземноморское Божественное Откровение.

«Византия жива, и жизнь эта совершенна, и защищена от смерти неистребимым множеством христианских церквей, красотой и мудростью созданных на Востоке тек-стов»19, — главный завет большого ученого-гуманитария, филолога-классика академика Сергея Сергеевича Аверинцева.

Список литературы Нетленные лучи византизма. К 85-летию со дня рождения «Средиземноморского почвенника» академика С. С. Аверинцева

- Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 210220; № 9. С. 227-239.

- Аверинцев С. С. На перекрестке литературных традиций. Византийская литература: истоки и творческие принципы // Аверинцев С. С. Другой Рим: Избранные статьи / Преди-сл. А. Алексеева. СПб.: Амфора, 2005. С. 17-58.

- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997.

- Аверинцев С. С. Филология // Аверинцев С. С. Лингвистический энциклопедический словарь. URL: https://tapemark.narod.ru/les/544b.html?ysclid=lrhqn4ivmt219052119 (дата обращения: 09.12.2023).

- Басаргина Е. Ю. Ф. И. Шмит: материалы к биографии // Рукописное наследие русских византинистов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 479-496.

- Интервью с вдовой академика Сергея Сергеевича Аверинцева — Н. П. Аверинцевой. URL: https://biography.wikireading.ru/306948?ysclid=lrht1coqg3270091554 (дата обращения: 09.12.2023).

- История всемирной литературы: В 8 т. М.: Наука, 1983-1994.

- Каждан А.П. Трудный путь в Византию // Одиссей. Человек в истории. 1992: Историк и время. М.: Кругъ, 1994. С. 35-50.

- Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-vizantijskoj-kultury-po-dannym-grecheskoj-agiografii (дата обращения: 09.12.2023).

- Скотникова Г.В. Византия и Запад: новая волна сближения-противостояния // Временник Зубовского института. 2020. №4 (31). С. 18-32.

- Татаринов А. Два образа (Вадим Кожинов и Сергей Аверинцев в современной христианской философии). URL: https://stsl.ru/news/all/troitse-sergieva-lavra-i-rossiya-svyashch-pavel-florenskiy?ysdid=lrhu51txfw323396740 (дата обращения: 10.12.2023).

- Флоренский П.А., свящ. Троице-Сергиева Лавра и Россия. URL: https://stsl.ru/news/all/ troitse-sergieva-lavra-i-rossiya-svyashch-pavel-florenskiy?ysclid=lrhu51txfw323396740 (дата обращения: 10.12.2023).