Ноцицепция и ее лингвокреативный потенциал в художественно-эстетической репрезентации

Автор: Зыкова Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Образная репрезентация эмоций

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Одним из актуальных направлений развития лингвистики является изучение роли сенсорно-перцептивной системы в лингвокреативной деятельности личности. В статье в фокусе внимания находится вопрос о специфике и способах языковой концептуализации ноцицепции (боли) в художественном экспериментальном дискурсе. В качестве материала выбран роман современного американского писателя Дж.С. Фоера «Extremely Loud & Incredibly Close» (2005). Основу сюжета произведения составили факты нескольких катастроф мирового значения - теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., Вторая мировая война: бомбардировка Дрездена и ядерная бомбардировка Хиросимы. Среди главных тем - трагическая судьба людей и перенесенная ими физическая и психологическая боль. В работе применен метод дискурсивно-параметрического анализа лингвокреативности, посредством которого выявлен механизм возникновения определенных языковых новаций (перцептивных коллокаций, фразеологических модификаций, креативных метафор, синтаксических аномалий и др.) в художественном экспериментальном дискурсе. Установлена зависимость их формирования и функционирования от таких макропараметров, как «время создания произведения», «подтип дискурса», «тематика / сюжет» и «основные персонажи». Охарактеризованы особенности использования элементов визуально-графического ряда во взаимодействии с языковыми средствами и образования особого типа новаций - полимодальных.

Ноцицепция, боль, лингвокреативность, художественный экспериментальный дискурс, дискурсивно-параметрический анализ, полимодальные новации, «жутко громко & запредельно близко»

Короткий адрес: https://sciup.org/149142312

IDR: 149142312 | УДК: 81’23:159.93 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.1.6

Текст научной статьи Ноцицепция и ее лингвокреативный потенциал в художественно-эстетической репрезентации

DOI:

Цитирование. Зыкова И. В. Ноцицепция и ее лингвокреативный потенциал в художественно-эстетической репрезентации // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 1. – С. 65–80. – DOI:

Введение: ноцицепция и направления ее изучения в лингвистике

Изучение специфики концептуализации перцептивных ощущений, чувств и эмоций человека посредством разных средств языковой системы в различных типах дискурса и коммуникативных практиках является одним из актуальных фундаментальных направлений общей теории языка. Об этом свидетельствует большое количество отечественных и зарубежных исследований, проведенных на протяжении значительного исторического периода и ведущихся в настоящее время по данной проблематике (см., например: [Гак, 2016; Fishman, 2022; Kövecses, 2000; McLaren, 2010; Poulton, 2020; Rudy, 2002]). На современном этапе развития лингвистики не вызывает сомнения тот факт, что без обращения к психофизиологическим процессам (к ним относится и перцептивный процесс), рассматриваемым сквозь призму их неразрывной связи с языком, социумом и культурой, вряд ли возможно целостное постижение тех глубинных механизмов, которые выступают источником как системного генезиса языковых единиц, так и индивидуального дискурсо- или текстопорождения. Растущий интерес к этой проблематике обусловливает активное развитие новых междисциплинарных направлений лингвистики, каковыми, в частности, являются, лингвистика эмоций [Шаховский, 2008; 2016; Ионова, 2019], лингвосенсорика [Харченко, 2012; Нагорная, 2017], неопсихо- лингвистика и психолингвокультурология [Бубнова и др., 2017].

Лингвистическое изучение перцепции опирается сегодня на обширный опыт и знания, накопленные в целом ряде наук, прежде всего в соответствующих разделах физиологии, психологии и философии, а также в когнитивных науках, культурологии, социологии, семиотике, антропологии и др. В каждой из этих научных дисциплин и созданных на их основе междисциплинарных направлений, как в свое время совершенно справедливо отмечал Б.Г. Ананьев, складывается конкретная теория перцепции (или теория ощущений) «или ее своеобразное приложение» [Ананьев, 1961, с. 4] (подробнее см.: [Зыкова, 2017]). Несмотря на многообразие существующих подходов к пониманию перцепции и отсутствие единого мнения в отношении ее разновидностей, общепризнанным является выделение ноцицепции как особо значимого (в психофизиологическом, личностном, культурном, социальном и когнитивном планах) перцептивного феномена.

Ноцицепция, или боль (болевое ощущение, болевая рецепция), – это, по мнению Б.Г. Ананьева, особый вид чувствительности; болевые ощущения доставляют человеку страдания и вызывают различные по сложности защитные действия [Ананьев, 1961]. Д. Турк и Т. Руди отмечают, что боль – сложное субъективное чувство, на характер и интенсивность которого важное влияние оказывают такие психологические явления, как настроение и ожидания, внимание и вну- шение, мотивация, эмоциональное состояние и когнитивные процессы, а также понимание источника боли и приписываемое ей значение [Turk, Rudy, 1992]. Х.Р. Шиффман указывает на несколько факторов, позволяющих рассматривать боль как уникальное ощущение. Среди них выделим такие, как индивидуальный характер восприятия боли разными людьми, ее социальную и культурную обусловленность, широчайший диапазон разновидностей боли, фиксируемых в ее множественных вербальных описаниях, которые отличаются разной степенью образности [Шиффман, 2003] (ср., например: колющая, ноющая, грызущая, разрывающая на части, режущая, сверлящая, тянущая боль; excruciating, sharp, searing, stabbing, dull pain; remove, kill, soothe, suffer, get pain; pain goes away / comes back).

Прояснить суть и отличительные свойства ноцицепции позволяет и сопоставление толкований феномена боли в специализированных и общеязыковых словарях. Приведем некоторые из них.

Согласно энциклопедии психологии, боль – это «одновременно ощущение и эмоция, вызванные текущим или недавним повреждением тканей, возможностью повреждения тканей или даже дисфункцией нервной системы при отсутствии повреждения тканей» (EP, p. 23), это «сложное, многофакторное, перцептивное явление – уникальный субъективный опыт, который может модулироваться установками, убеждениями, ожиданиями, эмоциональным состоянием человека и его реакцией на явления окружающей среды» (EP, p. 27). В философском энциклопедическом словаре указывается, что боль – «психическое состояние, возникающее в результате сверхсильных или разрушительных воздействий на организм при угрозе существованию или целостности» (ФЭС). В толковом словаре С.И. Ожегова слово боль имеет два значения: «1. Ощущение страдания. Физическая б. Душевная б. ; 2. Приступ физического страдания. Начались боли. Боли в области печени » (ТСО). В «Малом академическом словаре» боль описывается как «ощущение физического или нравственного страдания» (МАС).

В целом определения ноцицепции, представленные в научном дискурсе и общеязыковом узусе, показывают, что боль понимается как сенсорная реакция, ощущение, эмоция, чувство, вид чувствительности, болезнь, переживание, состояние, феномен, (аффективный) процесс, качество, самая сложная область человеческого опыта. Двумя главными и во многом взаимообусловленными разновидностями боли принято считать физическую и психологическую (душевную, нравственную).

Научная литература, посвященная разнообразным аспектам лингвистического изучения ноцицепции, объемна. Исследования охватывают широкий круг вопросов, теоретическое осмысление которых осуществляется посредством различных современных методов лингвистики и ее междисциплинарных направлений. Материалом для постижения феномена боли служат лексикографические данные, национальные корпусы текстов, разновидности дискурсов (повседневный, медицинский, художественный и др.). Например, используя метод корпусного анализа, М.А. Халлидей анализирует синтаксис базовых выражений боли в английском языке [Halliday, 1998]. В рамках функциональной грамматики и с привлечением положений когнитивной лингвистики К. Ласкарату разрабатывает понятие «язык боли» («language of pain») на базе изучения зафиксированного описания пациентами своих болевых ощущений во время приема у врача. В результате исследования выявлены особенности лексики, используемой для выражения физической боли, а также специфика метафорической концептуализации феномена боли в греческом языке (например, pain as a malevolent aggressor, a torturer, an imprisoning enemy) [Lascaratou, 2007]. Э. Бо-релли, Д. Крепальди, К.А. Порро и К. Качча-ри провели психолингвистическое исследование итальянских слов (существительных, прилагательных и глаголов), выражающих физическую и социальную боль, и пришли к выводу, что слова, используемые для передачи социальной боли (например, abbandono, lutto), отличаются более негативной окраской и большей силой неприятного воздействия, чем слова, описывающие физическую боль (например, ago, malattia) [Borelli et al., 2018]. Линг- вистическому анализу концептуализации боли в типологической перспективе посвящено исследование А.А. Бонч-Осмоловской, Е.В. Рахилиной и Т.И. Резниковой. Авторами установлены лексическая сочетаемость и синтаксические особенности русских глаголов боли, выявлены типы метафорических источников. В результате анализа русского материала выделен предварительный набор параметров, существенных для сопоставления семантического поля «боль» в языках мира [Бонч-Осмоловская, Рахилина, Резникова, 2007]. Детальный обзор лингвистических исследований боли представлен в работе А.В. Нагорной [2017].

В последнее время можно констатировать усиление интереса к изучению концептуализации боли в художественном дискурсе, который обладает особыми ресурсами художественно-эстетической передачи боли, значительными возможностями для формирования образных представлений о глубине, интенсивности, характере, разновидностях ноцицепции. Например, А.В. Варзин обращается к анализу языкового выражения феномена боли в художественных произведениях Ф.М. Достоевского, а также в его публицистических текстах и письмах. В ходе изучения выявлены контекстуальные комбинации значений слова боль , установлена тесная взаимосвязь внешних симптомов и внутренних ощущений физической и душевной боли, а также раскрыты способы образного представления ситуаций боли в рассматриваемых произведениях [Варзин, 2021] (об особенностях языковой репрезентации боли в художественном дискурсе см. также: [Шлейфер, 2015]). Специфика когнитивной обработки болевых ощущений, их субъективность и интроспективность обусловливают множественность и разнообразие их образной (прежде всего метафорической и метонимической) номинации или репрезентации как вербальными, так и невербальными средствами. Данный факт помещает в фокус внимания вопрос о (лингво)креативном потенциале ноцицепции в художественном дискурсе и в дискурсах других типов и разного рода коммуникации, в частности полимодальной (см., например: [Semino, 2013]).

Наше исследование проводится в русле актуальных тенденций изучения ноцицепции в лингвистике и направлено в настоящей статье на изучение способов вербальной концептуализации боли в художественном экспериментальном дискурсе. Мы исходим из понимания перцепции в целом и ноцицепции в частности как важного «механизма» в системном и дискурсивно обусловленном создании различных языковых единиц, отличающихся в разные исторические периоды развития языковой системы и в разных дискурсивных практиках определенной степенью новизны и/или оригинальности. Передача боли в художественном произведении осуществляется в рамках реализации не только конкретных эстетических, но и этических установок, что делает ее особо привлекательным и значимым объектом для исследования.

Материал и методы

Материалом исследования является роман американского писателя Джонатана Саф-рана Фоера «Extremely Loud & Incredibly Close» (пер. «Жутко громко & запредельно близко»2). Роман был издан в 2005 г. и в короткий срок стал бестселлером. Он удостоен нескольких литературных наград и премий, переведен на другие европейские языки, экранизирован и попал в фокус научных исследований (см., например: [Gerlach, 2011; Pabst, 2008]). Применение ряда нетрадиционных художественных техник и приемов относит рассматриваемое произведение к разряду экспериментальных. Инновационный характер романа «Extremely Loud & Incredibly Close» раскрывается в целом ряде факторов, среди которых мы выделим следующие: 1) экспериментирование с композиционным построением текста; 2) экспериментирование со средствами визуально-графического ряда, вводимыми в текст художественного произведения. Остановимся подробнее на каждом.

Экспериментирование с композиционной структурой как романа, так и отдельных его глав проявляется в нарушении событийнотемпоральной линейности повествования, которое ведется попеременно от лица трех персонажей, являющихся родственниками разных поколений и переживших трагедию в своей жизни – смерть близких и любимых людей. Роман состоит из семнадцати глав и, как от- мечает Н. Герлах, посвящен тому, как три главных персонажа смогли пережить полученную психологическую травму, какие переживания и чувство вины они испытывают и как справляются с ними на уровне языка, действий и образов (deal with these on the level of language, action and image) [Gerlach, 2011].

Повествование в девяти главах (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17) ведется от лица главного героя романа – девятилетнего мальчика по имени Оскар Шелл 3. Оскар рассказывает о том, как его отец, Томас Шелл, погибает в результате совершенной 11 сентября 2001 г. террористической атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в американском городе Нью-Йорке. Мальчик не может смириться со смертью отца. Через год после трагедии он находит в его вещах необычный ключ и вместе с ним небольшой листок бумаги с написанной на нем фамилией Black . Принимая находку за своего рода «послание» от отца, Оскар решает найти замок, открывающийся этим ключом. Как ключ, так и фамилия Black (букв. Черный ) обретают в романе многомерное символическое прочтение. В ходе поиска Оскар встречает самых разных людей, жизнь которых также не лишена горя и страдания. Ни одна из услышанных личных историй не оставляет мальчика равнодушным и становится объектом его рефлексии и самоанализа. Среди них и история японской женщины, дочь которой умирает на ее руках в результате атомной бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 года. Несмотря на то что результат поиска замка приносит Оскару разочарование, обретенный социальный опыт дает ему силы справиться с сильной психологической травмой.

Четыре главы (2, 6, 10 и 14) представляют собой написанные, но не отправленные письма дедушки Оскара, Томаса Шелла – старшего, которые он адресовал своему сыну – отцу Оскара, Томасу Шеллу – младшему. В этих письмах он говорит о том, как выжил в страшной бомбардировке немецкого города Дрездена 13–15 февраля 1945 г., но потерял родителей и девушку Анну, любовь к которой он пронес через всю свою жизнь; как годы спустя в Америке он случайно встретился с младшей сестрой Анны и женился на ней. Узнав о том, что она беременна, Томас

Шелл – старший бросает ее и своего еще не родившегося ребенка. В своих письмах он рассказывает о том, как со дня своего ухода из семьи он каждый день пишет сыну письма, на страницах которых размышляет о случившихся в его жизни событиях, где главное место занимали горе, одиночество, страдание, разочарование, тоска, чувства вины и раскаяния. Из-за пережитых потрясений Томас Шелл – старший лишается речи. Примечательно, что названия рассматриваемых глав формулируются по единому принципу: один и тот же риторический вопрос и указание на конкретную дату, например: Why I’m not where you are 5 / 21 / 63 ( Почему я не там, где ты 21/5/63 ).

Другие четыре главы (4, 8, 12 и 16) содержат письма, написанные бабушкой Оскара и адресованные ему. Данные главы имеют одинаковое название, раскрывающее основную суть и тему их содержания, – My feelings ( Мои чувства ) . В письмах бабушка Оскара откровенно делится с внуком своими сокровенными мыслями, переживаниями и чувствами о том, как складывалась ее судьба: о том, что смогла спастись в бомбардировке Дрездена, но не смогла помочь своей старшей сестре Анне и отцу; о том, как неожиданно встретилась с Томасом Шеллом, возлюбленным Анны, которого она полюбила при первом знакомстве в Дрездене и любила всю жизнь и предательство которого стало для нее страшным ударом. Ее письма-откровения – знак безграничной любви и доверия к Оскару, веры в его понимание и эмпатию.

Благодаря оригинальному композиционному построению романа и отдельных его глав стирается грань между настоящими и прошлыми трагическими событиями: они обретают вневременное и внепространственное измерение и надличностное значение, возводя переносимую персонажами как физическую, так и душевную боль в статус глобального социального явления, объединяющего людей разных поколений и полов, национальностей и культур, разного общественного положения и образовательного уровня. Боль выступает «актором» консолидации и духовного единения людей, обретает особый аксиологический смысл, позволяя выйти на новый уровень осмысления жизни и найти в себе силы не уступить тяжелейшим жизненным обстоятельствам.

Отдельного внимания заслуживает и экспериментирование автора с визуально-графическими средствами, благодаря которым феномен боли получает полимодальную форму выражения.

Таким образом, отмеченные особенности анализируемого романа создают условия для разного рода конвенциональных и неконвенциональных способов репрезентации ноцицептивных ощущений в художественном экспериментальном дискурсе, раскрытия определенных векторов их эстетизации.

В работе мы используем метод дискурсивно-параметрического анализа лингвокреа-тивности, разрабатываемый в рамках коллективного научного проекта в Институте языкознания РАН. В ходе исследования нами были выделены три уровня параметров, анализ которых позволяет системно подойти к оценке особенностей проявления креативного потенциала языка в разных типах дискурса. Первый уровень представлен макродискурсивны-ми параметрами, которые эксплицируют влияние внешних факторов на реализацию креативного потенциала языковой системы в дискурсе, например: «период / время создание произведения», «тематика / сюжет», «подтип дискурса», «возрастная классификация», «основные персонажи» [Зыкова, 2021]. Второй уровень включает микродискурсивные параметры, позволяющие судить о креативном использовании языковых средств и выявить новации, создаваемые в том или ином дискурсе. Нами были установлены 52 микропарамет- ра лингвокреативности следующих категорий: «фонологические» (например, «звуковой повтор»), «морфологические» (например, «категориальная новация глагола»), «словообразовательные» (например, «окказиональное словосложение»), «лексические» (например, «ономастическая новация»), «синтаксические» (например, «синтагматическая новация») и «(орфо)графические» (например, «графическое акцентирование») [Зыкова, 2021]. Третий уровень составляют интердискурсивные параметры, которые раскрывают влияние дискурсов на лингвокреативность друг друга (например, повышение лингвокреативности кинодискурса за счет включения в него элементов поэтического дискурса) (см. подробнее: [Лингвокреативность в дискурсах разных типов..., 2021]).

Результаты и обсуждение

Частотное употребление перцептивных интенсификаторов extremely и incredibly – одна из отличительных черт речи Оскара, свидетельствующая о повышенном пороге чувствительности в восприятии им явлений мира и жизненных ситуаций, не только своих, но и чужих. Отметим синтагматические особенности этих наречий. В ходе исследования были установлены три основных структурных типа образуемых ими коллокаций. Наиболее многочисленными являются коллокации со структурой ‘extremely / incredibly + adjective / participle’ (например, extremely hard – чрезвычайно тяжело, incredibly tired – невероятно устал). Значительно меньшим количеством характеризуются коллокации, основанные на сочетании данных наречий с атрибутивным словосочетанием: ‘extremely / incredibly + [adjective + noun]’ (например, an extremely subtle performance – чрезвычайно тонкое исполнение, an incredibly long time – невероятно долгое время) – и с наречием: ‘extremely / incredibly + adverb’ (например, extremely loudly – чрезвычайно громко, incredibly much – невероятно сильно). В семантическом плане большинство языковых единиц, входящих в коллокации, представляют собой обозначения различных чувств и эмоций, физических или психических состояний, разнообразных перцептивных ощущений, что позволяет говорить о преобладании в романе коллокаций особого рода – перцептивных коллокаций, например: extremely dark – чрезвычайно мрачный, extremely brave – чрезвычайно храбрый, extremely beautiful – чрезвычайно красивый, an incredibly sad day – невероятно грустный день, incredibly frustrate – невероятно расстроенный, incredibly panicky – невероятно паникующий. Установленные перцептивные коллокации зачастую используются в романе для эксплицитного или имплицитного выражения психологической боли, которую причиняют Оскару, в частности, воспоминания, общение со знакомыми или близкими людьми (одноклассниками, матерью) или с малознакомыми лицами (соседом по дому мистером Блэком), их непонимание или недостаточное внимание к его горю, а также для передачи боли, которую Оскар остро ощущает в жизни других людей, например:

Через специфику использования перцептивных, и в частности ноцицептивных, коллокаций осуществляется языковая концептуализация таких проявлений боли или ее непосредственных причин и следствий, как чувства тоски и одиночества, чувство страха и паники, чувство опасности, подозрительность и недоверие, чувство ненависти или сильной раздражительности.

Помимо выделения особой группы коллокаций с перцептивными интенсификаторами extremely и incredibly, все языковые репрезентанты боли, установленные нами в романе, можно распределить на две группы: языковые единицы, описывающие физическую боль, и языковые единицы, выражающие психологическую (или душевную) боль. Выражение как физической, так и психологической боли осуществляется посредством прямых и непрямых номинаций, а также их комбинированием (или синтезом) с определенными средствами визуально-графического ряда, что создает специфические полимодальные новации.

-

(4) ...The next thing I remember is feeling terribly cold , I realized I was lying on the ground, the pain was complete , it let me know I hadn’t died... (Foer, p. 259). – ... Дальше помню, что мне ужасно холодно, я осознаю, что лежу на земле, и нет ничего, кроме боли, боль подсказывала мне, что я жив... (Фоер, с. 314);

-

(5) ...He struck me across the face , it was the first time he had ever struck me, that was the last time I saw my parents (Foer, p. 256). – ...Он дал мне пощечину, он впервые поднял на меня руку, я больше никогда не видел своих родителей (Фоер, с. 310);

-

(6) She’ d been hit by a cab while she was crossing Broadway... (Foer, p. 286). – Она попала под такси, когда переходила Бродвей... (Фоер, с. 345).

Собирательный образ физической боли в анализируемом произведении представляет слово ambulance (‘машина скорой помощи’), например:

-

(7) An ambulance drove down the street between us, and I imagined who it was carrying, and what had happened to him. Did he break an ankle

attempting a hard trick on his skateboard? Or maybe he was dying from third-degree burns on ninety percent of his body ? (Foer, p. 76–77). – По улице, которая нас разделяла, проехала «Скорая», и я представил того, кто внутри, и что с ним случилось. Как он, типа, сломал лодыжку, выполняя навороченный трюк на скейтборде. Или как умирает от ожогов третьей степени, покрывающих девяносто процентов его тела (Фоер, с. 110).

Психологическая (или душевная) боль, которую испытывает Оскар и его родные, а также и другие герои данного романа, репрезентирована широким спектром языковых средств. Высокой частотностью обладают такие единицы, как hurt (v, n) (болеть, боль), cry (v, n) (плакать, плачь) и tears (слезы), suffer (страдать) и производное существительное suffering (страдание), be / feel sorry , regret (сожалеть), miss (скучать), например:

-

(8) I pulled the book from him. It was wet with tears running down the pages, as if the book itself were crying (Foer, p. 216). – Я взял у него тетрадь. Она намокла, и слезы текли по ее страницам, как будто это тетрадь плакала (Фоер, с. 266);

-

(9) The end of suffering does not justify the suffering , and so there is no end to suffering , what a mess I am, I thought, what a fool, how foolish and narrow, how worthless, how pinched and pathetic, how helpless (Foer, p. 47). – Конец страданий не оправдывает страданий, потому-то у страданий и не бывает конца, во что я превратился, подумал я, ну и дурак, какой глупый и какой ограниченный, какой нищий и жалкий, какой беспомощный (Фоер, с. 59).

Значимую роль в репрезентации психологической боли или болезненного психоэмоционального состояния в произведении играют образные средства, в особенности фразеологизмы, используемые в базовых и модифицированных формах, и метафоры, конвенциональные и креативные, например:

-

(10) Does it break my heart , of course, every moment of every day, into more pieces than my heart was made of... (Foer, p. 31). – Рвет ли мне это сердце, еще бы, каждую секунду каждого дня на столько кусочков, что, кажется, их уже не составить вместе... (Фоер, с. 41);

-

(11) I zipped myself all the way into the sleeping bag of myself , not because I was hurt, and not because I had broken something, but because they were cracking up (Foer, p. 53). – Я застегнулся на все «молнии» внутри себя самого, но не потому, что уда-

- рился, и не потому, что что-то разбил, а потому, что там шла тусовка (Фоер, с. 65);

-

(12) I haven’t always been silent, I used to talk and talk and talk and talk, I couldn’t keep my mouth shut , the silence overtook me like a cancer... (Foer, p. 339). – Я не всегда был нем, когда-то я говорил, и говорил, и говорил (Фоер, с. 405);

-

(13) That secret was a hole in the middle of me that every happy thing fell into (Foer, p. 76). – Эта тайна была дырой в моем сердце, в которую проваливалась любая радость (Фоер, с. 110);

-

(14) It looked almost like she had been crying, but I knew that was impossible, because once she told me that she emptied herself of tears when Grandpa left (Foer, p. 111). – Было похоже, что она плакала, хотя я знал, что это невозможно, потому что она сама мне когда-то сказала, что после ухода дедушки выплакала все слезы (Фоер, с. 152);

-

(15) “What do you mean, bury your feelings ?” “No matter how much I feel, I’m not going to let it out . If I have to cry, I’m gonna cry on the inside . If I have to bleed , I’ll bruise . If my heart starts going crazy , I’m not gonna tell everyone in the world about it...” (Foer, p. 246). – «Что значит, упрячешь чувства?» – «Не буду их демонстрировать. Если потекут слезы, пущу их по изнанке щек. Если кровь – получится синяк. И если сердце начнет выпрыгивать из груди, никому не скажу...» (Фоер, с. 300);

-

(16) It took me a long time, I don’t know how long, minutes, hours, my heart got tired... (Foer, p. 334). – На это ушло много времени, точно не знаю, сколько, минуты, часы, сердце ныло... (Фоер, с. 401).

Для передачи своего тягостного, мучительного внутреннего состояния, душевных терзаний Оскар использует метафору «тяжелой для ношения обуви» – to wear heavy boots (‘испытывать тяжесть на душе’), рекуррентное и креативное использование которой позволяет квалифицировать ее как фразеологический неологизм, например:

-

(17) I desperately wish I had my tambourine with me now, because even after everything I’ m still wearing heavy boots , and sometimes it helps to play a good beat (Foer, p. 6). – Как же мне сейчас не хватает моего тамбурина, потому что даже после всего у меня на сердце остались гири, а на нем сыграешь – и гири кажутся легче (Фоер, с. 16);

-

(18) ...And then I was all alone again, and I hadn’t accomplished anything, and my boots were the heaviest they’d ever been in my life (Foer, p. 285). – ...B опять я оказался один, и ни к чему не приблизился, и таких тяжелых гирь у меня на сердце еще никогда не было (Фоер, с. 344).

Сильное эмоциональное потрясение выражается в романе посредством описания экспрессивных жестов, носящих зачастую метафорический и метафтонимический характер, речевого поведения или речевых стратегий персонажей, наиболее значимыми среди которых являются (у)молчание и отказ разговаривать на определенные темы, уклонение от ответа и ложь.

-

(19) He hid his face in his hands (Foer, p. 216). – Он уткнулся лицом в ладони (Фоер, с. 266);

-

(20) We rented a car, and it took us more than two hours to get there, even though it wasn’t far away, because Mom kept stopping to go to the bathroom and wash her face (Foer, p. 114). – Мы взяли машину напрокат, но потратили на дорогу больше двух часов, хоть это и недалеко, потому что мама все время куда-нибудь сворачивала, чтобы умыться (Фоер, с. 155);

-

(21) She grabbed my shoulders and said, “What is it?” The way she was holding me hurt my arms , but I didn’t show anything (Foer, p. 122). – Она схватила меня за плечи и сказала: «Что случилось?» Она меня здорово стиснула, даже плечам стало больно, но я не показал виду (Фоер, с. 163);

-

(22) I hit the floor with my fists . I wanted to break my hands , but when it hurt too much, I stopped (Foer, p. 282). – Я била кулаками в паркет. Хотела сломать себе руки, но когда стало совсем больно, остановилась (Фоер, с. 339);

-

(23) We never talked about the past (Foer, p. 90). – Мы никогда не говорили о прошлом (Фоер, с. 126);

-

(24) Also I’ve had to tell a googolplex lies , which doesn’t make me feel good about myself... (Foer, p. 316). – Еще мне пришлось соврать гуголплекс раз, за что я себя не уважаю... (Фоер, с. 378).

В ситуациях обострения психологической боли, причиной которого становятся разные обстоятельства и люди, Оскар причиняет себе физическую боль – наставляет себе синяки ( to give a bruise ), чтобы «заглушить» (глубокие) душевные переживания. Выявлен факт обыгрывания значений существительного и глагола bruise : bruise используется в романе не только в прямом, или базовом, значении ‘to injure by striking or pressing, without breaking the skin’ (‘нанести травму ударом или надавливанием, не разрывая кожу’), но и в переносном bruise – ‘to hurt, especially psychologically’ (‘причинить психологическую боль’). Ср., например:

-

(25) If I’d been alone, I would have given myself the biggest bruise of my life. I would have turned myself into one big bruise (Foer, p. 368). – Будь я один, я бы себе поставил огромный синяк. Во все тело (Фоер, с. 439);

-

(26) I was so mad at myself for not noticing it before that I gave myself a little bruise (Foer, p. 59). – От злости, что не заметил его сразу, я наставил себе небольшой синяк (Фоер, с. 73);

-

(27) She said, “Your dad died?” I told her yes. I told her, “I bruise easily.” (Foer, p. 67) . – Она сказала: «У тебя умер папа?» Я сказал да. И добавил: «Я очень ранимый» (Фоер, с. 85).

Боль может передаваться с помощью синтаксических средств и приемов. Среди синтаксических новаций отметим предложения, длина которых (значительно) превосходит общепринятые стандарты за счет неправильного использования знаков препинания. Весьма показательной в этом отношении является глава Why I’m not where you are 4 / 12 / 78 ( Почему я не там, где ты 12/4/78 ), в которой дедушка Оскара рассказывает о пережитой им бомбардировке Дрездена, о своем тяжелом ранении и потери всех самых близких ему людей. Вспоминая все происходившее с ним в это страшное время, Томас Шелл – старший ставит между разными предложениями не точки, а запятые, тем самым усиливая эмоциональность высказывания, длина которого отражает, по сути, длительность заново переживаемой им общечеловеческой и личной катастрофы, передает представление об испытываемой им неослабевающей и до сих пор непрерывающейся боли. При этом сделанные пунктуационные ошибки получают специальное акцентирование на письме: они отмечены обводкой красного цвета. Такого рода нарушения пунктуации, сигнализирующие о психоэмоциональном расстройстве личности, и их особая выделенность, указывающая на их отрефлексированность, декодируются как формы проявления глубокой психологической травмы, которой нет срока давности (см. рис. 1).

Как уже указывалось, анализируемое произведение отличается многообразием используемых визуально-графических средств в раскрытии как ключевых, так и сопутствующих или субсидиарных тем и концептуальных линий. Продемонстрируем применение

ends of my arms. I remember losing my balat(ce) remember a s' 7 thought in my head: Keep thinking. Hng as 1 am thmkingTI^K but at some point I stopped thinking; e nexttlmig 1 rememben?^ mg terribly co^I realized I was lying on the ground, the pain was complete, it let me know I hadn’t d(^j started moving my legs and агЦ^Тгйу movements must have been noticed by one of the soldiers that had been put into action all over the city, looking for surviv^T)later learned that there had been more than 220 bodies taken from the foot of the bridge, and 4 came back to li^Vas one of them. They loaded

Рис. 1. Фрагмент главы «Why I’m not where you are 4/12/78»

Fig. 1. The excerpt from the chapter Why I’m not where you are 4 / 12 / 78

данных средств для концептуализации боли на следующих примерах:

-

(28) EXTREMELY DEPRESSED INCREDIBLY ALONE (Foer, p. 207). – ЖУТКО ПОДАВЛЕННО

ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО (Фоер, с. 254);

-

(29) HEAVY BOOTS

HEAVIER BOOTS (Foer, p. 164). –

ГИРИ НА СЕРДЦЕ

КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ (Фоер, с. 208);

-

(30) ...I broke my life down into letters, for love I pressed “5, 6, 8, 3,” for death, “3, 3, 2, 8, 4,” when the suffering is subtracted from the joy, what remains? (Foer, p. 331). – ...Я разобрал свою жизнь по буквам, для любви нажимал «5, 8, 2, 6, 8», для смерти – «7, 6, 3, 7, 8», если из радости вычесть страдание, что остается? (Фоер, с. 396);

-

(31) ...The man took my passport and asked me the purpose of my visit, I wrote in my daybook, “To mourn,” and then, “To mourn try to live,” < ...> (Foer, p. 329). – ...Какой-то человек взял мой паспорт и спросил о цели моего визита, я написал в дневнике: «Скорбеть», а затем: « Скорбеть попробовать жить» <...> (Фоер, с. 394–395);

-

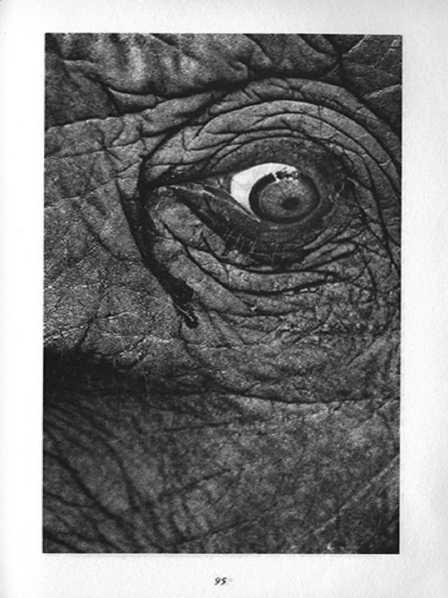

(32) The only thing in the whole kitchen was a photograph of an elephant on the wall next to the phone. <...> “It looks like the elephant in that photograph is crying.” <...> I got extremely close to the picture, and it was true. <...> She nodded and said, “Didn’t I read somewhere that elephants are the only other animals that bury their dead?” (Foer, c. 104– 106). – Из фенечек во всей кухне была только фотка слона на стене рядом с телефоном. <...> «А кажется, что слон на этом фото плачет». <...> Я подошел жутко близко к фото – она была права. <...> Она кивнула и сказала: «Мне кажется, я где-то читала, что из всех животных слоны – единственные, кто хоронит своих мертвецов» (Фоер, с. 143–146).

Примеры (28)–(32) представляют случаи интеграции таких языковых единиц, как перцеп- тивные коллокации, конвенциональные и креативные метафоры, прямые номинации с рядом визуально-графических средств: зачеркиванием, капитализацией, заменой слов математическими знаками (цифрами), врезанием в художественной текст фотографии. Пример (32) является наиболее ярким, поскольку в текст врезается фотография (см. рис. 2).

Врезка делается в момент обсуждения Оскаром и Эбби Блэк вопроса о способности проявления людьми и животными чувства боли от потери членов своей семьи. Данная фотография вместе с вербальными средствами создает сложный образ, ложащийся в основу полимодальной метафоры. Кроме того, крупный план вытекающей из глаза слона слезы представляет собой и визуальную (кинематографическую) метонимию боли. В целом созданные автором произведения полимодальные (или гетеросемиоти-ческие) новации позволяют многомерно и объемно представить переживания боли в анализируемом романе, усилить ее аксиологический план в процессе художественноэстетической репрезентации.

Заключение

Предпринятое нами исследование направлено на осмысление роли сенсорно-перцептивной системы в лингвокреативной деятельности личности. В качестве частной научной задачи нами изучался вопрос о специфике концептуализации ноцицептивных (болевых) ощущений в художественном экспериментальном дискурсе.

Достижение конкретной задачи потребовало рассмотрения вопросов, касающих-

Fig. 2. The photo from the novel Extremely Loud & Incredibly Close

ся специфики развития научного знания в области исследования ноцицепции, проводимого в рамках многих наук (психологии, физиологии, философии, семиотики и т. д.), и особенностей изучения боли в лингвистике и в созданных на ее основе междисциплинарных направлениях. Выявленное разнообразие интерпретаций боли, фиксируемых в научной литературе и лексикографических источниках, свидетельствует о сложной природе данного феномена, не поддающегося строго формальным описаниям. Поэтому изучение феномена боли в лингвистике приобретает сегодня широкие масштабы и проводится с применением разного методологического инструментария. Полученные в настоящее время сведения убеждают в исключительной роли перцепции в целом и ноцицепции в частности в когнитивной деятельности человека и их значительном креативном потенциале при смыслопорождении, системном и дискурсивно обусловленном продуцировании различных языковых единиц и их функционировании. Одним из актуальных векторов изучения ноцицепции является ее воплощение в художественном дискурсе.

В целом предпринятое исследование позволяет установить глубинные механизмы лингвокреативной деятельности личности, взаимосвязь перцептивных и когнитивных процессов в художественном творчестве, ориентированном на реализацию определенных прагматических задач и эстетических установок.

Список литературы Ноцицепция и ее лингвокреативный потенциал в художественно-эстетической репрезентации

- Ананьев Б. Г., 1961. Теория ощущений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 457 с.

- Бонч-Осмоловская А. А., Рахилина Е. В., Резникова Т. И., 2007. Концептуализация боли в русском языке: типологическая перспектива // Труды международной конференции «Диалог-2007». М.: Изд-во РГГУ С. 76-82.

- Бубнова И. А., Зыкова И. В., Красных В. В., Уфим-цева Н. В., 2017. (Нео)психолингвистика и (психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем / под ред. В. В. Красных. М.: Гнозис. 392 с.

- Варзин А. В., 2021. БОЛЬ: слово, образ и концепт в речемыслительном пространстве Ф.М. Достоевского // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 12, № 2. С. 436-453.

- Гак В. Г., 2016. Языковые преобразования: Виды языковых преобразований. Факторы и сферы реализации языковых преобразований. М.: ЛИБРОКОМ. 408 с.

- Ионова С. В., 2019. Лингвистика эмоций - наука будущего // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 1 (134). С. 124-131.

- Зыкова И. В., 2017. Перцепция и фразеологический знак в свете (психо)лингвокультурологичес-кого подхода // Бубнова И. А., Зыкова И. В., Красных В. В., Уфимцева Н. В. (Нео)психо-лингвистика и (психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем / под ред. В. В. Красных. М.: Гнозис. С. 262-342.

- Зыкова И. В., 2021. Лингвокреативность в кинодискурсе // Лингвокреативность в дискурсах разных типов: Пределы и возможности: коллектив. моногр. / отв. ред. И. В. Зыкова. М.: Р. Ва-лент. С. 100-189.

- Лингвокреативность в дискурсах разных типов: Пределы и возможности, 2021: коллектив. моногр. / отв. ред. И. В. Зыкова. М.: Р. Валент. 564 с.

- Нагорная А. В., 2017. Лингвосенсорика как перспективное направление современных лингвистических исследований: аналит. обзор / отв. ред. Э. Б. Яковлева. М.: ИНИОН РАН. 86 с.

- Силаев П. В., 2015. Особенности использования графических стилистических средств в художественных произведениях Дж.С. Фоера // Известия Смоленского государственного университета. № 2 (30). С. 116-127.

- Харченко В. К., 2012. Лингвосенсорика: Фундаментальные и прикладные аспекты. М.: ЛИБРО-КОМ. 216 с.

- Шалагина О. В., 2021. Фотография как иллюстративный материал в репрезентации травматического опыта в романе Дж.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Т. 14, вып. 12. С. 3749-3753.

- Шаховский В. И., 2008. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис. 416 с.

- Шаховский В. И., 2016. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М.: URSS. 128 с.

- Шиффман X. Р., 2003. Ощущение и восприятие. Изд. 5-е. СПб.: Питер. 928 с.

- Шлейфер Р., 2015. Ужасающая фактуальность боли: Семиотика и возможность репрезентации чувственного опыта // Новое литературное обозрение. № 5 (135). С. 16-27.

- Borelli E., Crepaldi D., Porro C. A., Cacciari C., 2018. The Psycholinguistic and Affective Structure of Words Conveying Pain // PLoS ONE. Vol. 13, № 6. Art. e0199658. DOI: 10.1371/journal.pone. 0199658

- Fishman A., 2022. The Picture Looks Like My Music Sounds: Directional Preferences in Synesthetic Metaphors in the Absence of Lexical Factors // Language and Cognition. Vol. 14, iss. 2. P. 208227. DOI: https://doi.org/10.1017/langcog.2022.2

- Futerman L. Graphic and Photographic: Reading Photographs in Jonathan Safran Foer's Extremely Loud and Incredibly Close. URL: https://www.academia.edu/16927262/Graphic_ and_Photographic_Reading_Photographs _in_Jonathan_Safran_Foers_Extremely_Loud_ and_Incredibly_Close

- Gerlach N., 2011. Wearing Heavy Boots - Trauma in Jonathan Safran Foer's "Extremely Loud and Incredibly Close". Noderstedt: GRIN Verlag. 41 p.

- Halliday M. A., 1998. On the Grammar of Pain // Functions of Language. № 5.1. P. 1-32.

- Kovecses Z., 2000. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press. 244 p.

- Lascaratou Ch., 2007. The Language of Pain. Expression or Description? Amsterdam: John Benjamins. 237 p.

- McLaren К., 2010. The Language of Emotions: What Your Feelings are Trying to Tell You. Toronto: Sounds True. 432 p.

- Pabst S., 2008. Pain, Trauma and the Need to Vizualize: Intermediality in Jonathan Safran Foer's "Extremely Loud and Incredibly Close" and W.G. Sebald's "Austerlitz". Noderstedt: GRIN Verl. 114 p.

- Poulton T., 2020. The Smells We Know and Love: Variation in Codability and Description Strategy // Language and Cognition. Vol. 12, iss. 3. P. 501525. DOI: https://doi.org/10.1017/langcog. 2020.11

- Rudy G., 2002. Mystical Language of Sensation in the Later Middle Ages. N. Y. ; L.: Routledge. 188 p.

- Semino E., 2013. Figurative Language, Creativity, and Multimodality in the Communication of Chronic Pain in Two Different Genres // Figurative Language, Genre and Register. Cambridge: Cambridge University Press. P. 267-304.

- Turk D. C., Rudy T. E., 1992. Cognitive Factors and Persistent Pain: A Glimpse into Pandora's Box // Cognitive Therapy and Research. Vol. 16, .№ 2. P. 99-122.