Новые материалы святилища Махтыльский холм (Северное Зауралье)

Бесплатный доступ

В статье публикуются новые материалы святилища Махтыльский холм из фондов Гаринского краеведческого и Серовского исторического музеев. Новая коллекция находок состоит из 2303 экз. и превышает коллекцию Нижнетагильского музея-заповедника (1857 экз.). Керамический комплекс представлен материалами всех эпох от неолита до средневековья, среди которых преобладает керамика неолита–энеолита (90,5%). На многих фрагментах сосудов заметны следы окрашивания охрой. Из каменных изделий этих эпох в коллекции присутствуют наконечники стрел, скребки, ножевидные пластины, шлифованные тесла, ножи, пилы и абразивы. Редкой находкой является двусторонний гребенчатый штамп. Отличительной чертой комплекса каменных изделий на Махтыльском холме является большая коллекция (614 экз.) намеренно расколотых кусков и осколков туффита. Для изготовления каменных орудий применялось всего 11 видов минерального сырья, что свидетельствует о его дефиците. Поздние материалы (железного века и средневековья) в коллекции представлены незначительно. В коллекции присутствуют единичные фрагменты керамики вагильского (X-VIII в. до н.э.) и зеленогорского (VI-VIII вв. н.э.) типов.

Среднее Зауралье, культовый холм, неолит, энеолит, керамика, каменные изделия, сырьевая база

Короткий адрес: https://sciup.org/148330694

IDR: 148330694 | УДК: 903.7(470.51/.54) | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-166-180

Текст научной статьи Новые материалы святилища Махтыльский холм (Северное Зауралье)

Махтыльский холм на р. Сосьва относится к типу необычных культовых памятников - искусственно насыпанных холмов. Открыт он экспедицией Серовского краеведческого музея под руководством В.С. Стоколоса в 1957 г.1 По данным Серовского музея, в 1962 г. холм исследовался экспедицией В.А. Могильникова. В 1965 г. небольшие раскопки (48 м2) на холме были проведены экспедицией Нижнетагильского и Серовского музеев под руководством В.Ф. Старкова В следующем году раскопки холма были продолжены экспедицией Института археологии АН СССР под руководством О.Н. Бадера2.

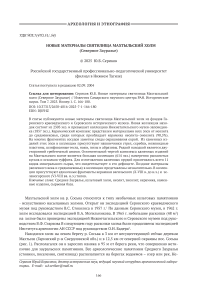

Находился холм на левом берегу р. Сосьва в 3 км от несуществующей сейчас деревни Махтыли (Гаринский р-н Свердловской обл.) и в 12,5 км от северной окраины пос. Сосьва (рис. 1). Располагался он в зарослях ивняка в 95 м от берега реки, что совершенно нетипично для зауральских памятников. Все археологические памятники Среднего Зауралья (стоянки, поселения, святилища) располагаются на берегах водоемов – озер или рек. Не-

Рис. 1. Местоположение Махтыльского холма на р. Сосьва (холм обозначен черным кружком)

типичность расположения холма отмечал и В.С. Стоколос. Местонахождение холма ему указали местные жители, которые ископали весь холм ямами – искали клады. По данным В.С. Стоколоса, холм имел высоту 2,2 м и диаметр 48 м. В.Ф. Старков в публикации 1969 г. высоту холма определил в 3 м, а размеры – 52 × 50 м3. В монографии 1980 г. размеры холма уже изменены: диаметр – 52 м, высота – 2 м4. Автор придерживается размеров холма, указанных его первооткрывателем.

После 1966 г. никто из археологов на холме не был. Свыше 50 лет место его нахождения оставалось неизвестным. Деревня Махтыли опустела, старожилов в живых уже не осталось. После 2003 г. автор неоднократно (7 раз) пытался отыскать холм. Но все поиски велись в прибрежной зоне между дорогой и рекой. А холм оказался за дорогой. Отыскать холм удалось в 2022 г. благодаря отчету В.С. Стоколоса, хранящемуся в Серовском краеведческом музее, и работе с картографическими данными. Анализ этих материалов позволил установить, что холм находился рядом с зимником. Поэтому его и знали местные жители. Впоследствии (когда - установить не удалось) дорогу от Сосьвы в Гари, которая шла вдоль реки, перенесли. И прошла она прямо по зимнику. В результате холм оказался рядом с дорогой, в

5-7 м от нее. Так как дорога проходит среди болот, ее неоднократно подсыпали. Поскольку рядом с дорогой оказался суходольный останец, на котором и располагался холм диаметром до 50 м, его и сдвинули бульдозером на дорогу.

Культовая площадка, которая находилась к северу от холма на невысоком суходоле, была полностью уничтожена бульдозером или экскаватором. На ее месте сейчас небольшой (12 × 18 м) затопленный водой карьер. Выступающая часть холма полностью срезана. Кроме того основание холма разрушено двумя траншеями. Одна из них старая, с оплывшими стенками, имеет длину до 30 м, ширину до 6 м и глубину до 1 м. Вторая траншея прокопана значительно позднее. Ее длина до 80 м, ширина 4,2 м, глубина 2,2 м. Стенки у нее отвесные, на дне проступает вода. Сдвинуть весь холм сразу бульдозер не мог. Поэтому он сдвигал культурные отложения холма пластами и растаскивал землю вдоль дороги в разные стороны. В настоящее время остатки холма выглядят в виде своеобразного вала длиной свыше 60 м, шириной в основании до 3 м и высотой около 1,5 м. Находки рассеяны на площади не менее 4 тыс. кв. м. С разрушенной поверхности собрано 1,8 тыс. артефактов. Коллекция находок передана в Гаринский краеведческий музей.

В результате бессистемных раскопок Махтыльского холма разными экспедициями коллекции находок с холма оказались в разных музеях и научных центрах. В Нижнетагильском музее-заповеднике хранятся материалы раскопок В.С. Стоколоса и Старкова в количестве 1857 ед. хр. В Серовском историческом музее находится небольшая коллекция находок (446 ед. хр.) из раскопок В.С. Стоколоса и В.А. Могильникова. В Гаринский краеведческий музей поступило 1862 ед. хр. Где находятся коллекции из раскопок О.Н. Бадера и В.Ф. Старкова, автору неизвестно, но, по всей вероятности, в Москве в Институте археологии РАН. Также неизвестно и количество находок. Из коллекций холма выборочно публиковались отдельные изделия В.С. Стоколосом и В.Ф. Старковым5. Полностью недавно опубликована только коллекция из фондов Нижнетагильского музея-заповедника6.

В данной статье представлены неопубликованные коллекции материалов с Махтыль-ского холма, хранящиеся в Гаринском и Серовском музеях.

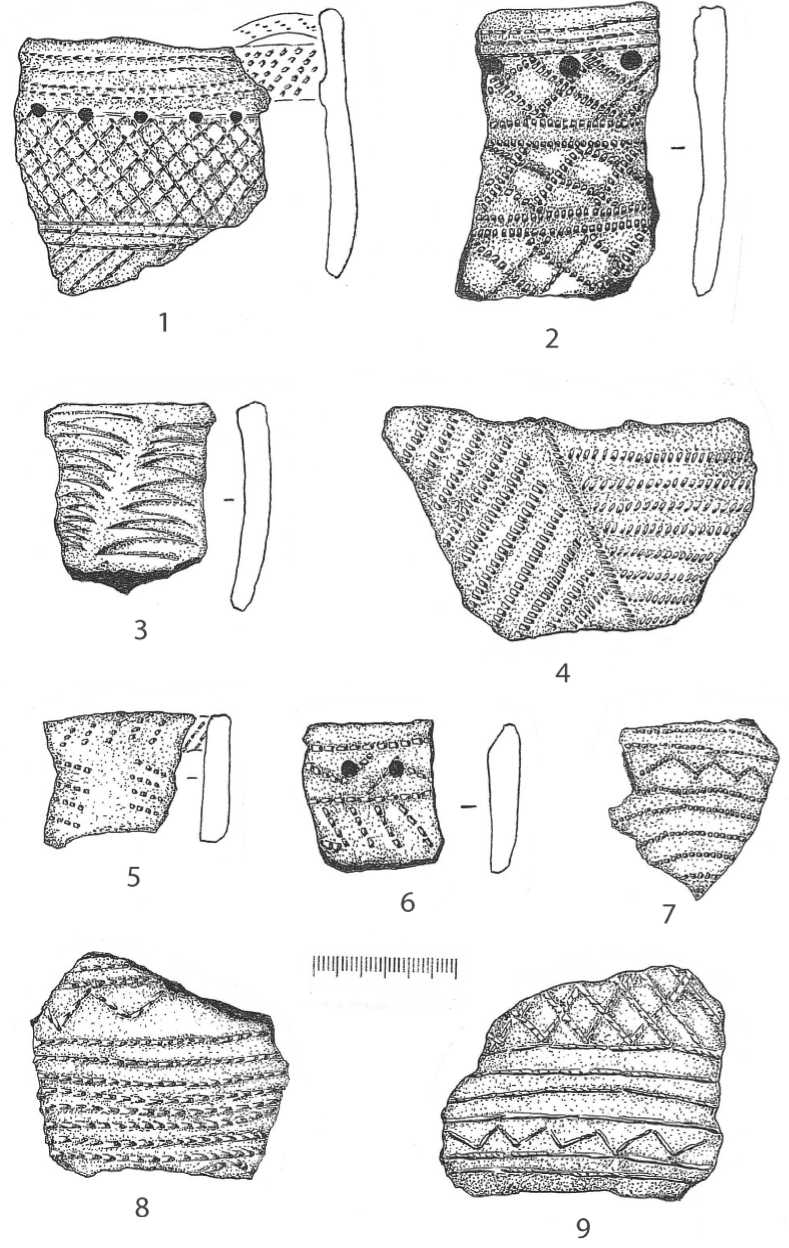

Керамический комплекс представлен фрагментами сосудов разных археологических эпох и культур. Абсолютно преобладает керамика неолита и энеолита – 89%. Комплекс неолита представлен 328 фрагментами: 56 фрагментов венчиков и 272 фрагмента стенок. Большая часть сосудов относится к кокшаровско-юрьинскому типу. Единично встречаются сосуды кошкинского, евстюнихского, боборыкинского и полуденского типов. Сосуды саты-гинского типа в коллекции отсутствуют.

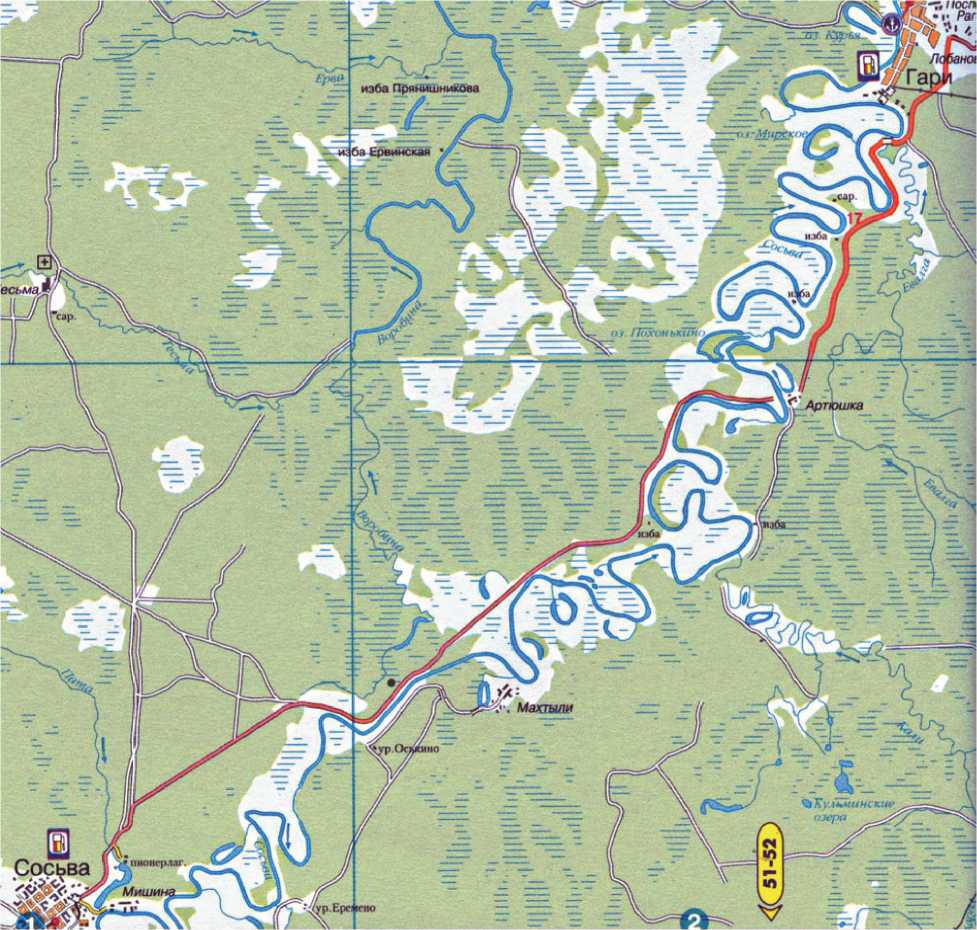

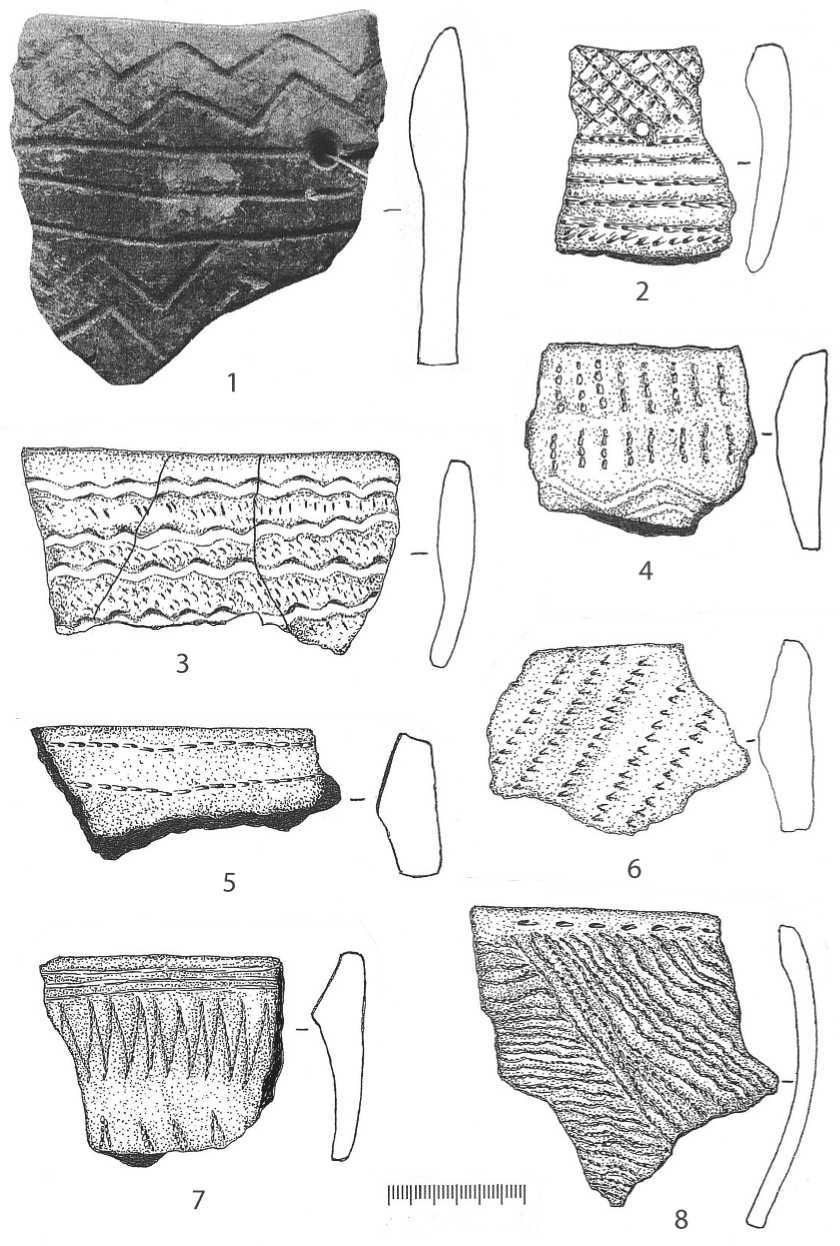

Венчики неолитических сосудов обычно с внутренней стороны имеют выраженный наплыв (рис. 2, 1–8 ). Преобладает налеп длинный, но пологий (рис. 2, 1, 3, 4 ). Встречаются сосуды с налепом коротким, но сильно выступающим (рис. 2, 4, 7 ; 3, 1 ). Орнаментирована неолитическая керамика прочерченными палочкой прямыми или волнистыми линиями (рис. 2, 1, 3 ; 3, 2–6, 8, 9 ; 4, 8, 9 ), а также прямыми или волнистыми линиями, выполненными в технике «отступающей палочки» (рис. 2, 2, 5, 6, 8 ; 3, 1, 7 ; 4, 7 ). Орнаментальная схема часто состоит из сочетания прямых и диагональных линий, выполненных «отступающей палочкой». Иногда прямые линии сочетаются с горизонтальными рядами из оттисков «шагающей гребенки» (рис. 2, 7 ). Любопытен фрагмент венчика сосуда с коротким выступающим налепом, у которого бордюрная зона заполнена пересекающимися линиями, образующими ромбы. Но выполнены линии в технике «отступающей палочки». Под ромбами идут горизонтальные линии из оттисков «отступающей палочки» (рис. 2, 2 ).

Фрагменты неолитических сосудов содержат заметную примесь мелкого песка и дресвы. На многих фрагментах сосудов заметны следы окрашивания охрой.

В коллекции Серовского музея находится 117 фрагментов неолитических сосудов: 29

Рис. 2. Махтыльский холм. Фрагменты керамики эпохи неолита (1-8)

фрагментов венчиков и 88 фрагментов стенок. В ней также преобладает керамика с орнаментом кокшаровско-юрьинского типа. Большой интерес представляет крупный фрагмент венчика боборыкинского сосуда, сильно окрашенный охрой (рис. 1, 1 ).

Энеолитический комплекс состоит из 572 фрагментов керамики: 22 фрагментов венчиков и 550 фрагментов стенок. Венчики сосудов прямые, их края плоские, иногда утончаются к верху. Вдоль края венчика часто располагается горизонтальный ряд круглых и

Рис. 3. Махтыльский холм. Фрагменты керамики эпохи неолита (1-9)

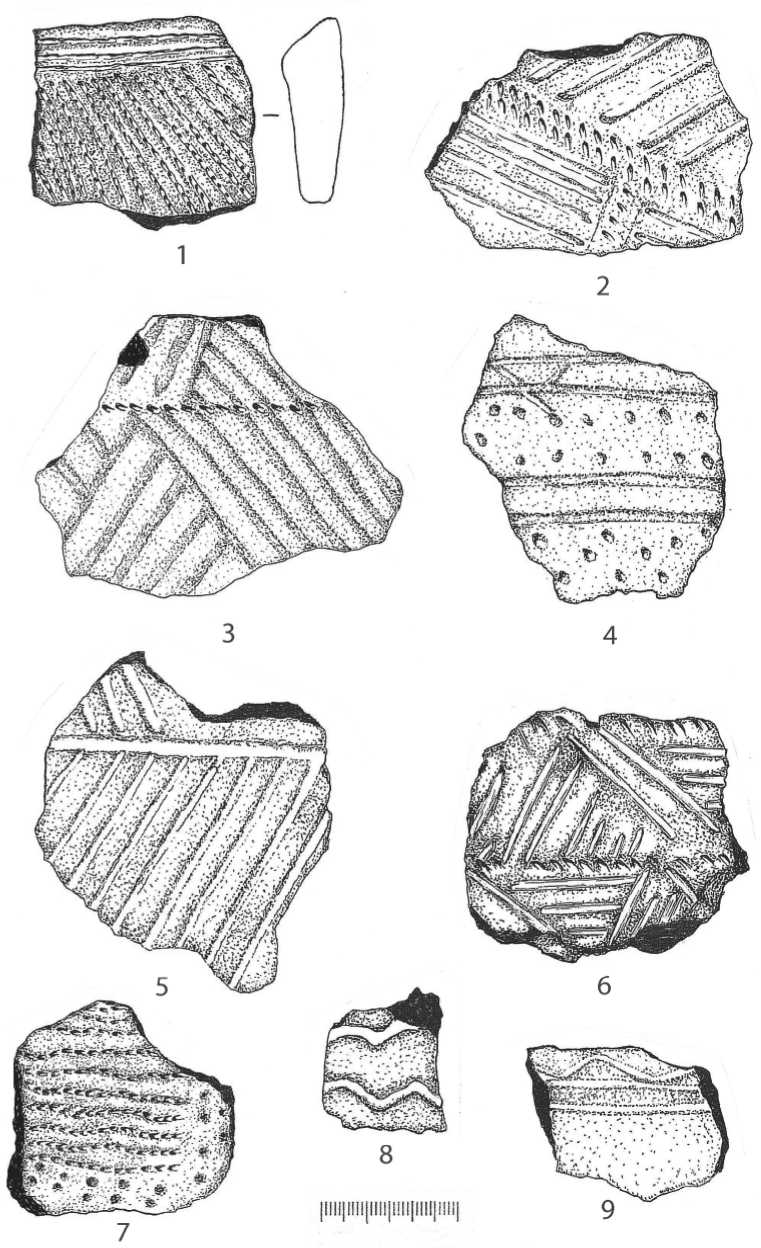

глубоких наколов с жемчужинами на обратной стороне (рис. 5, 1, 2, 6 ). Внутренняя часть венчиков орнаментирована отпечатками диагонально поставленного гребенчатого штампа (рис. 5, 1, 5 ). Тулова сосудов украшены разнообразными геометрическими узорами из отпечатков узкого гребенчатого штампа. Часты разделительные горизонтальные пояса из зигзагов, выполненных гребенкой. Иногда отпечатки гребенчатого штампа составляли ромбические узоры (рис. 4, 6 ; 5, 1, 2, 5– 9 ). Следует отметить, что часто узоры на сосуды на-

Рис. 4. Махтыльский холм. Фрагменты керамики эпохи энеолита (1-9)

носились штампами с косо нарезанными зубцами (рис. 4, 2–4, 12 ; 5, 4 ). И один такой штамп на холме найден (рис. 6, 15 ). Имеются фрагменты сосудов, украшенные мелкими наколами (рис. 4, 5 ) или в технике «шагания» (рис. 5, 3 ).

Стенки сосудов тонкие и плотные, хорошо заглаженные. В тесте сосудов фиксируется дресва, шамот и мелкий песок. Как и на Усть-Вагильском холме, сосуды часто окрашивались охрой7. Следует отметить, что в тесте керамики неолита и энеолита Махтыльского

^'Шj£#^ : ft

pi? Я.Ш

11 |iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|

Рис. 5. Махтыльский холм. Фрагменты керамики эпохи энеолита (1-6, 12), неолита (7–9) и средневековья (10, 11, 13)

холма тальк никогда не использовался, хотя единичные куски талька на Сосьве известны. Тем интересней оказалась находка в коллекции Гаринского музея венчика неолитического сосуда с большой примесью талька. Возможно, он был принесен на холм издалека.

Интересно отметить, что придонная часть энеолитического сосуда служила тиглем: внутренняя часть и один край фрагмента сосуда оплавлены и ошлакованы. Причем сосуд украшен гребенчатым штампом с косо нарезанными зубцами (рис. 4, 1 ).

В целом данный комплекс гребенчатой керамики полностью аналогичен энеолитиче-ской керамике с Усть-Вагильского холма, который находится в 185 км ниже по течению р. Тавды. Сходство имеется в орнаментальных композициях, в том числе в присутствии поясов глубоких наколов. Данную деталь автор раскопок Усть-Вагильского холма считает характерной особенностью в орнаментации энеолитических сосудов на холме8.

С эпохой энеолита можно связать керамический скребок и изделие из глины. Скребок изготовлен на фрагменте керамики без орнамента длиной 4,4 см. Дугообразное лезвие скребка стерто и заглажено (рис. 6, 17 ). Подобный скребок на фрагменте с гребенчатым орнаментом присутствует и в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.

Изделие из глины выполнено из хорошо отмученной глины, имеет форму равнобедренного треугольника высотой 2,2 см, шириной основания – 2,0 см и толщиной – 0,4 см. Все края у него заглажены и скруглены, но следов использования не обнаружено (рис. 6, 19 ).

Поздние материалы (железного века и средневековья) в коллекции представлены незначительно. В коллекции присутствует несколько фрагментов керамики вагильского типа (X-VIII в. до н.э.). Также единично представлена и средневековая керамика зеленогорского типа (VI-VIII вв. н.э.) (рис. 4, 10, 11, 13 ).

К поздним материалам можно отнести кусочек обожженной глины со следами формовки, куски шлака (5) и слиток железа.

Куски шлака связаны с получением железа. Самый крупный кусок размером 6,6 × 5,8 × 3,7 см даже притягивается магнитом.

Слиток железа размером 4,9 × 3,0 × 1,5 см или куска магнетита имеет плоскую форму и также притягивается магнитом.

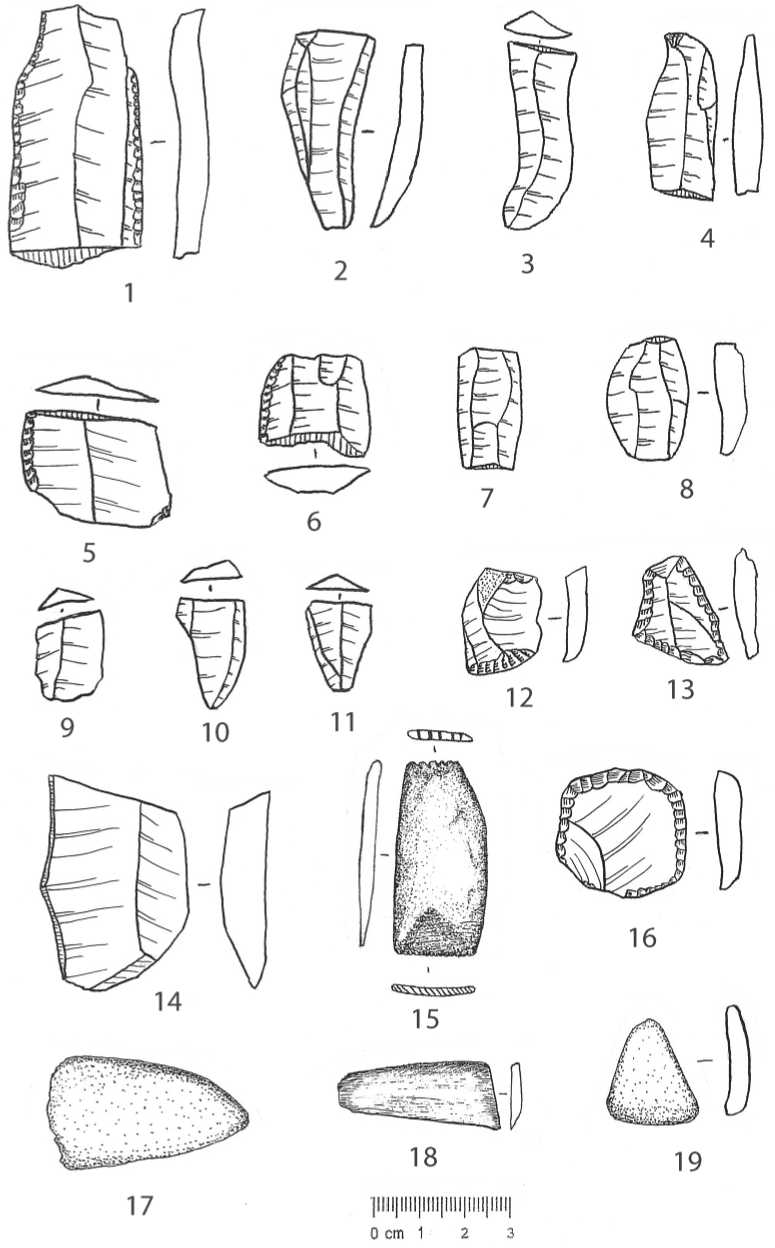

Новый комплекс каменных изделий с холма довольно незначительный (713 экз.), но превышает коллекцию Нижнетагильского музея.

Наконечники стрел в новых материалах отсутствуют. Но в экспозиции Серовского музея выставлено три наконечника стрел из раскопок В.С. Стоколоса. Два из них имеют вытянутую форму, выполнены из пластин светло-серой слабоокремнелой породы и относятся к неолиту. Третий наконечник стрелы ромбической формы обработан двусторонней плоской ретушью и датируется энеолитом.

Также отсутствуют в коллекции нуклеусы и технические сколы.

Ножевидных пластин в коллекции всего 18 экз., три пластины со вторичной обработкой и 15 без нее. К ним нужно добавить пластины из Серовского музея: три с ретушью и девять - без. Суммарно это в два раза больше, чем в коллекции Тагильского музея (14 экз.). Длина пластин без ретуши колеблется от 1,7 до 4,4 см, ширина – от 1,3 до 3,1 см. Все пластины являются отходами производства – они имеют неправильное гранение, изогнуты в плане и в профиле. Большая их часть – это отсеченные дистальные (6) и проксимальные концы (2) (рис. 6, 2–4, 7–11, 14 ). Только одна пластина изготовлена из некачественного кремня, остальные – из светло-серой слабоокремнелой породы. Первичная корка присутствует только на кремневой пластине.

Пластины без ретуши из Серовского музея имеют большую ширину – от 2,3 до 3,0 см. Они также изготовлены из слабоокремнелой породы.

Пластины со вторичной обработкой представлены четырьмя сечениями и двумя пластинами с отсеченным дистальным концом. У всех пластин ретушь наносилась на спинке (рис. 6, 1, 5, 6 ). Длина пластин колеблется от 2,8 до 6,2 см, ширина – от 2,0 до 3,0 см. Из этого комплекса выбивается пластина из Серовского музея, изготовленная из кремнистой породы. Это правильно ограненное сечение длиной 3,1 см, шириной 1,2 см. Оно обработано ретушью со спинки по всей длине обоих краев. Данная пластина, скорее всего, относится к энеолиту. Остальные пластины изготовлены из светло-серой слабоокремнелой породы.

Рис. 6. Махтыльский холм. Каменные (1–16, 18) и глиняные (17, 19) изделия неолита–энеолита (1, 5, 6 – пластины с ретушью со спинки; 2-4, 7-11, 14 – пластины без ретуши; 12, 13, 16 – скребки; 15 – гребенчатый штамп; 17 – керамический скребок; 18 – шлифованный нож; 19 – глиняное изделие)

Учитывая, что пластинчатый неолитический комплекс Кокшаровского холма на 81 % состоит из пластин, выполненных из светло-серой слабоокремнелой породы, все изделия из данного сырья с большой долей вероятности можно отнести к неолиту.

Все скребки (4 экз.) изготовлены на отщепах слабоокремнелой породы (рис. 6, 12, 13, 16 ). Их длина не превышает 3 см. Рабочие лезвия всех скребков обработаны ретушью со спинки. У двух скребков рабочие лезвия сильно скошены, у одного вправо, у другого влево (рис. 6, 12, 13 ). Скребки из Серовского музея (3 экз.) также выполнены на отщепах, но не слабоокремнелой породы, а кремнистого сланца.

На памятнике широко использовалась абразивная техника. На холме найдено семь абразивов, которые использовались для заточки металлических орудий. Практически все абразивы представлены мелкими обломками длиной до 3 см. Самый крупный фрагмент имеет размеры – 7,5 × 6,3 × 1,5 см. Обе плоскости абразива сильно сработаны. Изготовлен он из сланца. Остальные абразивы выполнены из мелкозернистого песчаника. Интересен обломок шлифовальной плиты размером 7,2 × 5,6 × 2,2 см. Рабочая поверхность заметно вогнута. Видимо, предназначалась для шлифования небольших изделий. Но противоположная выпуклая поверхность тоже отшлифована. Также отшлифован и один боковой край. Изготовлена плита из плотного сланца. Необычным является то, что пришлифовка обратной стороны обнажила прослойку толщиной до 0,7 см темно-бурого цвета. Именно из сланца темно-бурого цвета в эпоху энеолита изготавливали подвески. Они известны во многих погребальных и культовых комплексах9. В том числе и на Усть-Вагильском10 и Махтыльском11 холмах.

Абразивы из Серовского музея (3 экз.) представлены более крупными экземплярами. Их размеры – 5,2 × 3,8 см – 8,0 × 5,0 см – 8,0 × 6,4 см. Все они имеют по две рабочие поверхности. Изготовлены абразивы из плиток сланца (2 экз.) и туффита.

В экспозиции Серовского музея представлены три шлифованных тесла небольшого размера. Изготовлены они из серого и зеленоватого сланца. От трех тесел сохранились обломки длиной от 2,7 до 7,3 см. Они также выполнены из сланца.

Шлифованный нож из новых сборов имеет небольшие размеры – 3,4 × 1,5 × 0,3 см (рис. 6, 18 ). Он тщательно отшлифован с двух сторон. На рабочей фаске присутствуют линейные следы строгания. Второй шлифованный нож хранится в Серовском музее. Нож является отломанным кончиком острия крупного ножа. Он также полностью отшлифован, имеет двустороннюю заточку лезвия. Его размеры – 4,5 × 2,5 × 0,3 см. Оба ножа изготовлены из светло-серого сланца.

Редкой находкой является зубчатый двусторонний штамп небольшого размера (4,2 × 2,0 × 0,45 см) для нанесения на сосуды гребенчатого орнамента. Штамп полностью отшлифован с двух сторон. Шлифовке подверглись и боковые края орудия. Рабочие концы штампа с двух сторон утончены поперечной шлифовкой. Если в средней части орудия его толщина составляла 0,46 см, то толщина рабочих концов с зубцами уменьшилась до 0,245 см. На коротком рабочем конце зубцы образованы поперечным нарезанием, а на длинном конце имеют диагональную нарезку (рис. 6, 15 ). Оттиск такого штампа дает отпечаток гребенки со скошенными зубцами. Сосуды, орнаментированные подобным штампом, составляют заметную часть комплекса энеолитической керамики. Следует добавить, что на Усть-Вагильском холме в энеолитическом комплексе также присутствуют сосуды, орнаментированные штампом с косо нарезанными зубцами12.

К единственной абразивной пиле из Тагильского музея добавилось две пилы из раскопок В.С. Стоколоса. Одна пила изготовлена из плитки сланца размером 3,0 × 3,0 см. Глубина проникновения в обрабатываемый материал 0,3 см. Вторая пила размером 6,3 × 2,5 × 0,3 см выполнена из отшлифованной с двух сторон плитки сланца. Глубина пиления, судя по сработанности, доходила до 0,6 см. Следует отметить, что обе пилы являются обломками более крупных орудий.

Из других изделий в коллекции присутствуют заготовка орудия, стамеска и отщепы с краевой ретушью.

Орудия обработки представлены двумя изделиями из Серовского музея. Отбойником служила овальная галька кварцита размером 5,8 × 4,8 см. На обоих зауженных концах гальки присутствуют следы забитости. Эта же галька использовалась и как наковальня при расщеплении камня. На двух ее уплощенных поверхностях присутствуют округлые выбитые углубления. Второе изделие из гальки плотного сланца расколото пополам. Оно являлось комбинированным орудием – использовалось в качестве молота, наковальни и шлифовальной плиты.

Отщепов из кремнистых пород на холме, на удивление, мало – 52 экз. Несомненно, это связано с дефицитом кремнистых пород. Изготовлены они в основном из светло-серого кремнистого сланца, зеленой яшмовидной породы, вулканомиктового песчаника и некачественного кремня. Единственным экземпляром является отщеп светло-коричневого халцедона.

Отличительной чертой комплекса каменных изделий на Махтыльском холме является большая коллекция (614 экз.) намеренно расколотых кусков и осколков туффита. Их длина колеблется от 1,6 до 8,4 см. На некоторых из них сохранились следы окрашивания охрой. В хозяйственном отношении они, на взгляд автора, абсолютно бесполезны. Однако на многих святилищах и объектах культового характера неоднократно находили куски намеренно расколотого камня, непригодные для хозяйственного или производственного использования. Сотни нуклевидных бесформенных кусков и осколков, «не имеющих производственного значения», найдены при раскопках святилища у подножия Писаного камня на р. Вишера13. Большую подборку фактов ритуального расщепления камня приводит Л.А. Дрябина14. Десятки и сотни кусков расколотой гальки присутствуют во всех исследованных раскопками пещерных святилищах р. Чусовой15. В энеолитическом культовом центре на Шайтанском озере найдено 5480 кусков колотого жильного кварца16. Интересную точку зрения на дробление камня высказал А.Н. Лепихин. По его мнению, оно связано, с одной стороны, с подземным миром, а с другой – с созданием новой жизни17.

Завершают коллекцию куски камня, целая и расколотая галька. Среди камней, принесенных на святилище, выделяется группа мягких белесых камней (53) непонятного назначения. Представляют интерес два куска талька, который в бассейне Сосьвы не встречается. Один из них довольно крупный – 4,1 × 3,1 × 2,6 см. Оригинальной находкой является небольшой кусочек (2,1 × 1,4 × 1,2 см) гранодиорита с включениями небольших (1-2 мм) кристаллов граната вишневого цвета – альмандина. Среди расколотой гальки (5 экз.) интересен скол с кварцевой гальки правильной овальной формы длиной 4 см и шириной 2,6 см. На выпуклой стороне сохранилась галечная корка бледно-малинового цвета. Правильная форма и необычный цвет изделия предполагают его особое назначение. Возможно, в качестве украшения.

В комплекс каменного века нужно добавить кусочек ярко-оранжевой охры размером 1,2 × 1,0 × 0,9 см.

Охру на холме получали из обожженных кусков бурого железняка. Видимо, доступ к железной руде у местного населения был ограниченным. Практически все куски руды (10 экз.) имеют небольшие размеры – от 1,9 до 2,6 см. Только один кусок был крупнее – 5,0 × 2,7 × 1,5 см.

Органические вещества представлены небольшими (от 1,7 до 2,7 см) кусочками кальцинированных костей (5 экз.).

Необходимо добавить, что переотложенный слой с холма заметно насыщен крупными (1,0-3,5 см) кусками древесного угля.

Таким образом, новые материалы вдвое увеличили коллекцию находок с Махтыльского холма. Новая коллекция не только расширила типологическую характеристику комплексов керамики и каменных изделий, но и позволила выявить особенности хронологии и использования холма.

Предположение В.Ф. Старкова о существовании вокруг насыпных культовых холмов поселений основывалось на материалах Кокшаровского холма, который действительно располагается на площади Юрьинского неолитического поселения. Он считал, что такое же поселение находилось и вокруг Усть-Вагильского холма, но отсутствовало вокруг Махтыльского18. Консультации с исследователем Усть-Вагильского холма С.Н. Паниной показали, что незначительный комплекс находок рядом с холмом присутствует, но характеризовать этот комплекс как поселенческий оснований нет. Подобная картина выявлена и на Махтыльском холме. По мнению автора, рядом с данными холмами находились слабо насыщенные культурными остатками культовые площадки, на которых происходила подготовка к основным ритуалам на холмах. Это опровергает предположение исследователя Кокшаровского холма А.Ф. Шорина, что холмы образовались за счет подсыпки земли из культурных отложений поселений19.

Следует также подчеркнуть, что в комплексе Махтыльского холма нет ни одного изделия микролитического облика. На Усть-Вагильском холме имеется небольшая примесь мезолитических изделий. Это позволяет предполагать, что либо холм возник в эпоху мезолита, либо он случайно оказался на площади мезолитического памятника.

В основании Усть-Вагильского холма залегает керамика сатыгинского типа, которая имеет очень ранние даты АМЦ (Германия), полученные по нагару на фрагментах сосудов (7660 – 7583 – 7735 лет назад)20. В комплексе Махтыльского холма нет ни одного фрагмента сосудов сатыгинского типа. Следовательно, холм возник в неолите, но не на раннем его этапе.

Удивляет небольшая высота Махтыльского холма – 2,2 м. В то время как высота других холмов значительно больше и доходит до 6 м (Усть-Вагильский холм, холм на Большом Ва-гильском тумане). Но данное различие может проясниться, если сравнить процентное соотношение хронологических типов керамики с Махтыльского и Усть-Вагильского холмов.

На Махтыльском холме керамика неолита составляет 33,0%, энеолита – 57,5%, поздних этапов – 9,5%. На Усть-Вагильском холме неолитической керамики 17,3%, энеолитической – 22,0%, а поздней (железного века и средневековья) – 60,7%21. Получается, что поздняя керамика на Усть-Вагильском холме количественно в шесть раз превышает такую же керамику на Махтыльском холме. Здесь следует учесть, что на Усть-Вагильском холме высотой 6 м мощность культурных слоев с поздними материалами доходит до 1,5 метров. Исходя из соотношения типов керамики вырисовывается следующая картина. В эпохи неолита и энеолита святилище на Махтыльском холме функционировало в качестве регионального культового центра. Но в раннем железном веке по каким-то причинам, связанным, видимо, с кризисными ситуациями в жизни местных коллективов, ритуальные действия с холма были перенесены в другое место. Святилищем стали пользоваться только небольшие группы (семейные общины?).

Именно поэтому увеличение высоты холма прекратилось и она составила всего 2,2 м. Вполне вероятно, что по каким-то причинам значение Усть-Вагильского холма, расположенного на р. Тавде в 185 км ниже по течению, резко возросло и его влияние распространилось и на местное население в районе Махтыльского холма. Но загадка, почему святилище основали не на берегу реки, а «спрятали» в сотне метров в зарослях леса, – остается неразгаданной.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Стоколос В.С. Археологическая разведка Серовского музея // Из истории Урала. Свердловск: Книжное изд-во, 1960. С. 50-55.

-

2 Старков В.Ф. О так называемых «богатых буграх» в лесном Зауралье // Вестник Московского университета. 1969. № 5. С. 73-74.

-

3 Там же. С. 74.

-

4 Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. С. 52.

-

5 Там же . С. 52; табл. IV, 4; VII, 14, 17; VIII, 2, 3, 6, 8–10; XX, 2, 3, 8–10; XXV, 10; XXVII, 2, 6, 18-20, 22.

-

6 Сериков Ю.Б. Махтыльский холм – древнее святилище на р. Сосьва // Народы и религии Евразии. 2022. Том 27. № 3. С. 7-21.

-

7 Панина С.Н. Гребенчатый комплекс керамики эпохи энеолита Усть-Вагильского холма // Шестые Берсовские чтения: Сборник статей Всероссийской археологической научно-практической конференции. Екатеринбург: КВАДРАТ, 2011. С. 93–95.

-

8 Там же. С. 93–94; рис. 2, 1–8 .

-

9 Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Сериков Ю.Б., Скочина С.Н. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: ТГУ, 2015. С. 72, цв. вкл. XVII, XX.

-

10 Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи энеолита у подошвы Усть-Вагильского холма в лесном Зауралье // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Том I. Казань: Отечество, 2014. С. 132.

-

11 Сериков Ю.Б . 2022. Рис. 2, 3.

-

12 Панина С.Н. 2011. Рис. 3, 1–5.

-

13 Бадер О.Н. Жертвенное место под Писаным камнем на р. Вишере // Советская археология. Т. XXI. 1954. С. 252.

-

14 Дрябина Л.А. О культе камня в каменном веке Урала и Сибири // Религия и церковь в Сибири. Сборник статей и документальных материалов. Вып. 13. Тюмень: Тюменский гос. ун-тет, 2000. С. 5-14.

-

15 Сериков Ю.Б. Пещерные святилища реки Чусовой. Нижний Тагил: НТГСПА, 2009. С. 20-161.

-

16 Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. Нижний Тагил: НТГСПА, 2013. С. 187-188.

-

17 Лепихин А.Н. Каменные изделия костищ гляденовской культуры // Оборинские чтения. Материалы IV–V региональных археологических конференций. Вып. 3. Пермь: Перм. обл. краевед. музей, 2004. С. 62-63.

-

18 Старков. 1969 . С. 74.

-

19 Шорин А.Ф. Кокшаровский холм – новый тип культовых комплексов Северной Евразии // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 88.

-

20 Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи неолита Усть-Вагильского холма в лесном Зауралье // III Северный археологический конгресс: тезисы докладов. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Издательский Дом «ИздатНаукаСервис», 2010. С. 194-195.

-

21 Сериков Ю. Б. Жертвенные комплексы Усть-Вагильского холма на реке Тавде (по материалам раскопок 1970 года) // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 1(60). С. 40-42.

Приношу глубокую благодарность главному хранителю фондов Серовского исторического музея О. А. Виноградовой и директору Гаринского краеведческого музея Ж.В. Сабуровой за предоставленную возможность ознакомиться с археологическими коллекциями Махтыльского холма.