О конкурентоспособности российских университетов

Автор: Зернов Владимир Алексеевич, Карамурзов Барасби Сулейманович, Карамурзов Ренат Барасбиевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема повышения конкурентоспособности российских университетов, главный критерий их статуса на мировом рынке образования - положение в глобальных рейтингах ARWU, THE и QS. Проведен анализ методик построения глобальных рейтингов университетов. Показано, что методики, применяемые «Большой тройкой», дают преимущества англосаксонским университетам (при оценке деятельности университетов они основываются в основном на наукометрических данных и субъективных оценках экспертов); не учитывается взаимодействие университетов с обществом. Обоснована необходимость поддержки государством развития и продвижения на международной арене разработанного в России Московского международного рейтинга «Три миссии университета».

Конкурентоспособность российских университетов, глобальные рейтинги университетов, критерии оценки деятельности университетов

Короткий адрес: https://sciup.org/148326546

IDR: 148326546 | УДК: 378+37.01 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.02.P.002

Текст научной статьи О конкурентоспособности российских университетов

тингов упрощается, происходит очень оперативно. Образ университета формируется на основе его места в рейтингах, а образ системы высшего образования той или иной страны – по количеству вузов в топ-100 (50 или 10) признанного рейтинга.

Большинство людей, ориентирующихся на рейтинги, не знает, как они строятся, на каких показателях базируются. Между тем, сегодня очень важно разобраться в схемах и механизмах построения наиболее часто используемых и авторитетных рейтингов вузов, среди которых «Большая тройка рейтингов»:

-

1. Академический («Шанхайский») рейтинг университетов мира – Academic Ranking of World Universities (далее – ARWU).

-

2. Times Higher Education World University Rankings (далее – THE).

-

3. ^acquarelli Symonds World University Rankings (далее – QS).

Рассмотрение сути и содержания рейтингов вузов позволит понять: • Что именно они оценивают и насколько объективно.

-

• Правомерно ли использовать их в качестве индикатора при определении статуса российских университетов.

-

• Причины, по которым российские университеты не являются лидерами мировых рейтингов.

-

• Решаема ли задача вхождения российских вузов в число лидеров глобальных рейтингов.

В основе рейтингов лежит идея сложносоставных индексов, в соответствии с итоговым значением которых для того или иного университета определяется его «успешность». Методики расчета («формулы») индексов различаются в каждом из рейтингов. Так, в рамках ARWU выделяют четыре группы показателей: качество обучения, характеристики кадрового состава сотрудников, результаты исследовательской деятельности вуза, производительность труда [8] (см. Таблицу 1).

Для составления рейтинга THE используется 5 групп индикаторов:

качество преподавания; количественные характеристики научноисследовательской деятельности; цитируемость научных работ, опубликованных сотрудниками университета; степень вовлеченности университета в международную деятельность; объем доходов, полученных от сотрудничества с предпринимательской средой (см. Таблицу 2).

Рейтинг QS составляется на основе 6 количественных характеристик: академическая репутация учреждения; репутация университета в среде работодателей; соотношение численности преподавателей и студентов; показатели цитирования научных статей, в расчете на научного сотрудника; доля иностранных сотрудников в общей численности академических кадров; е) доля иностранных студентов в общей численности обучающихся (см. Таблица 3).

Анализ используемых в рейтингах критериев и показателей позволяет выявить различия:

-

• только в случае ARWU в качестве отдельного критерия анализируется численность выпускников и сотрудников, ставших лауреатами престижных научных премий; • рейтинги QS и THE широко используют репутационные характеристики;

-

• вес представленных в трех рейтингах наукометрических показателей колеблется от 20 до 60 %.

Специального рассмотрения заслуживает показатель «количество лауреатов нобелевской или филд-совской премии». В итоговом значении рейтинга ARWU на этот критерий отводится 30 % – почти треть веса всего рейтинга. Красноречивой иллюстрацией «объективности» данного критерия являются статистические данные [5], представленные в Таблице 4.

География распределения лауреатов премии Филдса несколько иная. Однако и здесь налицо значительные диспропорции – на долю пятерки лидеров за весь период присуждения премии пришлось в два раза больше лауреатов, чем на все остальные страны вместе взятые (см. Таблицу 5).

Даже без погружения в специфику процедуры выбора победителей данных престижных наград можно заключить, что использование ARWU соответствующего критерия в качестве одного из основных при составлении рейтинга может быть полезно для оценки деятельности ограниченного круга университетов и их специфических характеристик. В этой связи по настоянию российского союза ректоров (далее – РСР) организация IREG-Observatory (Международная группа экспертов по рейтингам) провела исследование, нацеленное на оценку возможности учета и других престижных международных премий при составлении рейтингов вузов. В ходе первичного анализа было отобрано 300 международных премий, по итогам обсуждений оставлены 99 премий, которые вошли в IREG List of International Academic Awards [3]. Для всех премий используются установленные IREG-Observatory весовые коэффициенты, где 1,0 – Нобелевская премия (максимум). Позднее рекомендации IREG-обсерватории по весовым коэффициентам престижных международных премий стали учитываться при построении глобальных рейтингов.

Суммарная доля репутационных компонент рейтингов THE и QS составляет 33 % и 50 %, соответственно. По заявлениям составителей рейтинга QS, в его итоговое значение включается до 130 тысяч результатов опросов экспертов в области высшего образования [7]. При расчете рейтинга университетов THE за 2022 год использовалось около 40 тысяч ответов экспертов [9].

Из находящихся в свободном доступе описаний процедур сбора мнений экспертов о репутации тех или иных университетов не вполне понятна страна проживания респондентов.

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Таблица 1

Схематичное описание методики расчета рейтинга вуза, представленной в ARWU*

|

Направление измерений |

Показатель |

Вес в формуле индекса, % |

|

Качество обучения |

Число выпускников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии |

10 |

|

Характеристики кадрового состава |

Число сотрудников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии |

20 |

|

Число сотрудников с высоким уровнем цитирования |

20 |

|

|

Результаты исследовательской деятельности |

Число статей, опубликованных в журналах, включенных в базы «Nature» и «Science» |

20 |

|

Число статей, индексированных международными системами цитирования Science Citation Index-Expanded и Social Science Citation Index |

20 |

|

|

Производительность |

Обобщенные характеристики учебного учреждения в расчете на одного сотрудника |

10 |

Источник: [8].

Таблица 2

Схематичное описание методики расчета рейтинга университетов, представленной в THE*

|

Направление измерений |

Показатели |

Вес в общей формуле индекса, % |

|

|

Показатель |

Критерий |

||

|

Преподавание (среда обучения) |

Репутационные опросы |

15 |

30 |

|

Соотношение численности преподавателей и студентов |

4,5 |

||

|

Соотношение выпускников, получивших научные степени и степени бакалавра |

2,25 |

||

|

Доля сотрудников с научными степенями в общей численности академических кадров |

6 |

||

|

Доходы учреждения |

2,25 |

||

|

Исследовательская деятельность (масштаб, доходность и реноме) |

Репутационные опросы |

18 |

30 |

|

Доходы от исследовательской деятельности |

6 |

||

|

Производительность исследовательской деятельности |

6 |

||

|

Цитируемость (авторитетность научных работ) |

Количество цитирований научных работ |

30 |

30 |

|

Характеристики вовлеченности вуза в международную деятельность |

Доля иностранных студентов в общей численности обучающихся |

2,5 |

7,5 |

|

Доля иностранных сотрудников в общей численности академических кадров |

2,5 |

||

|

Международное сотрудничество в части публикационной активности |

2,5 |

||

|

Доходы от сотрудничества с предпринимательской средой (трансфер знаний) |

Объем доходов, полученных учреждением от сотрудничества с промышленными предприятиями |

2,5 |

2,5 |

* Источник: [9].

Таблица 3

Схематичное описание методики расчета рейтинга университетов, представленной в QS*

|

Направление измерений |

Вес в формуле индекса, % |

|

Академическая репутация |

40 |

|

Репутация в среде работодателей |

10 |

|

Соотношение численности преподавателей и студентов |

20 |

|

Показатели цитирования в расчёте на научного сотрудника |

20 |

|

Доля иностранных сотрудников в общей численности академических кадров |

5 |

|

Доля иностранных студентов в общей численности обучающихся |

5 |

* Источник: [7].

Таблица 4

Число лауреатов нобелевской премии по странам мира в 2007–2016 гг.*

|

Страна |

Число лауреатов |

|

США |

54 |

|

Великобритания |

11 |

|

Япония |

8 |

|

Франция |

7 |

|

Германия |

4 |

|

Канада |

1 |

|

Израиль |

2 |

|

КНР |

1,5* |

|

Все остальные |

5,5* |

* Источник: [5]. В таблицу не включены данные о нобелевских лауреатах по литературе и получателях премии мира. Дробные значения возникают в случаях, когда лауреат премии на момент награждения являлся сотрудником двух (или более) университетов в разных странах. В таких случаях значения делились в соответствии с числом аффилиаций.

Таблица 5

Число лауреатов премии Филдса по странам мира (1936–2022 гг.)*

|

Страна |

Число лауреатов |

|

США |

15 |

|

Франция |

13 |

|

Великобритания |

8 |

|

Россия/СССР |

9 |

|

Япония |

3 |

|

Все остальные |

21 |

* Источник: официальный сайт Международного математического союза. URL: imu-awards/fields-medal.

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

В ряде случаев пользователям приходится полагаться на заявления о том, что составители рейтинга проводили опрос так, чтобы получить «сбалансированные» (по странам и по научным или учебным дисциплинам) ответы [9]. Поясняется, что в случаях, когда отдельные страны или дисциплины «представлены чрезмерно или недостаточно», специалисты THE прибегают к использованию весов, чтобы скорректировать эту неравномерность [9]. Данное уточнение не слишком проясняет ситуацию, поскольку более подробные сведения о процедуре взвешивания не приводятся.

Валидность результатов опросов THE может быть поставлена под сомнение с учетом информации о том, что для расчетов рейтинга университетов за 2022 год учитывались и результаты опросов за 2022 и 2021 годы. На первый взгляд, принимая во внимания относительно низкую скорость изменения мнений о вузах, ничего страшного в этом нет. Однако при таком подходе (используемом вынужденно, чтобы скомпенсировать нехватку экспертных ответов за позднейший период) все-таки могут не учитываться произошедшие за год изменения или, напротив, могут оказывать влияние представления, сложившиеся в предыдущий отчетный период.

Интересным является пояснение сотрудников QS о том, как получаются сведения (субъективные, оценочные суждения) о состоянии в вузе тех дисциплин, которые в анкету не включаются. Указывается, в частности, что данные по геологии и геофизике высчитываются на основе высказываний, относящихся к наукам о Земле и океанологии (при этом не уточняется, каким образом производится этот расчет), а оценки по состоянию нефтяной инженерии получают путем взвешенного суммирования соответствующих ответов, относящихся к химии (5 %), наукам об окружающей среде (5 %), о Земле и океанологии (30 %), химической инженерии (30 %), об электротехнике и электронике (30 %) [7].

Общими и крупнейшими по весу для всех рейтингов «Большой тройки» компонентов являются наукометрические показатели . В THE к ним относятся производительность исследователей (число публикаций в расчете на одного ученого) и количество цитирований, приходящееся на одну статью, опубликованную сотрудниками, – 30 %). В ARWU используются три наукометрических показателя: число сотрудников, с высоким уровнем цитирования; число статей опубликованных в журналах «Nature» и «Science»; число статей, индексируемых международными системами цитирования Science Citation Index-Expanded и Social Science Citation Index. Доля наукометрии в итоговом значении рейтинга QS является минимальной (20 %) и оценивается на основе числа цитирований опубликованных научных работ в расчете на сотрудника того или иного университета.

На основе анализа динамики доступного и достаточно простого в расчетах показателя – количество научных публикаций в расчете на одного специалиста-исследователя – можно обнаружить некоторые закономерности и специфику отдельных стран. В базе данных Все-

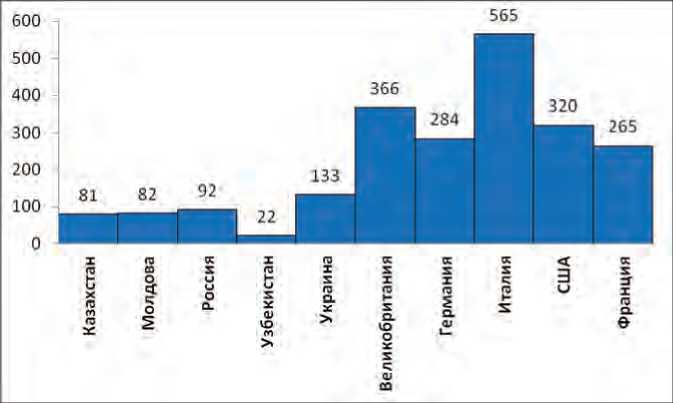

Рисунок. Число научных работ, опубликованных в изданиях, индексируемых Scopus, в 2000–2018 гг. (в среднем за год в расчете на 1000 исследователей)

мирного банка «World Development Indicators» содержатся сведения об общем числе научных публикаций в рецензируемых изданиях и о численности специалистов-исследователей большинства стран мира за период с 2000 по 2010 год. Они предоставляются National Science Foundation США и Институтом статистики ЮНЕСКО.

Путем соотнесения двух показателей можно составить представление о том, сколько работ в рецензируемых научных изданиях в среднем за 2000–2018 гг. опубликовали ученые из той или иной страны (см. Рисунок).

Низкие значения показателей, оказывающих выраженное влияние на место университета в рейтингах «Большой тройки», у бывших советских республик объясняются рядом моментов. Прежде всего, лишь малая часть научных журналов СНГ включена в библи-ометрические базы данных. Так в Journal Citation Report (далее – JCR), публикующем сведения об индексируемых платформой Web of Science изданиях, в 2010 году было лишь 153 российских журнала [4, р. 10]. Это составляло менее 8 % от перечня изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Россий- ской Федерации (далее – ВАК) для размещения результатов исследовательской деятельности. К 2018 году ситуация практически не изменилась: лишь 154 российских издания индексировались аналитическими инструментами платформы Web of Science [2].

Примечательно, что при этом за период с 2009 по 2019 год количество статей, опубликованных отечественными исследователями в журналах, индексируемых Web of Science, возросло практически в 2 раза – с 33304 до 63251 [1, c. 52]. Можно сделать вывод о том, что рост числа публикаций произошел полностью за счет размещения статей в зарубежных журналах, а не в результате увеличения охвата международными системами цитирования отечественных изданий.

Другим важным показателем, характеризующим результативность университетов, по мнению авторов рейтингов «Большой тройки», является индикатор цитирования научных публикаций, исчисляемый как в целом для учреждения, так и в расчете на одну статью или исследователя. В одной из наших работ приводился пример того, к каким неверным выводам может привести механическое использование количественных показателей цитирования [4, р. 11–13]. Для анализа были использованы сведения базы данных «Essential Science Indicators» (далее – ESI) – аналитического инструмента платформы Web of Science медиа-холдинга ^omson Reuters. В ней содержатся сведения о количестве цитирований научных публикаций по странам по состоянию на 17.03.2016 в целом и в расчете на 1 статью. Вторая форма, на первый взгляд, более пригодна для сравнения «качества» статей ученых той или иной страны и довольно широко применяется при анализе публикационной активности.

На основе соответствующей статистики был составлен список из 155 стран, ранжированный на основе количества цитирований в рас- чете на одну статью. Если судить об эффективности национальных систем научных публикаций на основе этого показателя, может сложиться неверное впечатление, что качество статей исследователей из, например, Малави, Танзании, Папуа-Новой Гвинеи, Эквадора, Намибии, Мали в несколько раз выше, чем у работ российских ученых. Такой вывод некорректен, прежде всего потому, что не учитывается ряд обстоятельств.

Рассмотрим в качестве примера случай Гамбии, которая занимала весной 2016 года (более поздние сведения нам не доступны) позицию лидера по числу цитирований в расчете на 1 статью. Количество научных сотрудников этой страны, по данным института статистики ЮНЕСКО, в 2011 году составляло 60 человек по переписному методу и 58,6 – по так называемому эквиваленту полной занятости (далее – ЭПЗ), при котором учитывается фактическое время, затраченное сотрудником на исследовательскую деятельность (по состоянию на 2023 год ЮНЕСКО прекращена публикация двух вариантов учета научных кадров и предоставляются сведения исключительно по ЭПЗ). Если сравнить эти данные с численностью ученых, например, в 2008 году (155 и по переписному методу, и по ЭПЗ), а также в 2009 году (179 человек по обоим методам подсчета), становится ясно, что работы выполнялись исследователями, занятыми только научной деятельностью (то есть коэффициент ЭПЗ фактически равнялся 1).

Численность специалистов-исследователей в Гамбии в 2011 году в расчете на 1 млн населения – 33 человека. Для сравнения в России и США она составляет примерно 3000 человек, в Германии – 4000 человек на 1 млн. При этом показатели публикационной активности гамбийцев весьма высоки. В среднем за период с 2000 по 2011 год в Гамбии ежегодно публиковалась 21,2 статья в изданиях Web of Science и 36,3 – в изданиях Scopus.

В расчете на 1 исследователя в 2011 году, по данным Web of Science, приходилась 1 статья на 5 ученых, а по Scopus – 1 статья на 1,68 исследователей. Или иначе: в расчете на 1000 специалистов-исследователей приходилось 208 статей в изданиях, включенных в Web of Science и 600 статей – в изданиях Scopus.

Это беспрецедентно высокие величины, превышающие аналогичные показатели Великобритании, Германии, Франции и даже США в несколько раз. По сведениям базы данных ESI, большая доля статей в Гамбии опубликована сотрудниками гамбийского филиала Лаборатории молекулярной биологии Медицинского исследовательского совета Кембриджского университета [6]. Филиал функционирует уже много десятков лет и является крупнейшим медицинским исследовательским центром в Африке. Как представляется, именно наличием подобного научного центра объясняется высокая публикационная активность гамбийских ученых и беспрецедентно высокие показатели цитирования в расчете на 1 статью.

Вполне вероятно, что подобными причинами и обстоятельствами определяются высокие библи-ометрические (и шире, наукометрические) показатели ряда других стран, чье лидерство в международных рейтингах поначалу вызывает удивление. При этом, несмотря на то, что в Российской Федерации публикуется немало работ очень высокого уровня, основная масса – статьи с «нормальными» (не очень высокими) значениями показателей цитирования, что понижает средние значения. В то же время, если ученый одной из перечисленных выше стран – бывших европейских колоний – опубликует хотя бы одну статью высокого уровня, это может радикально повысить место его страны в мировом рейтинге, так как кадровый потенциал этих государств зачастую очень невелик и число научных публикаций в абсолютных значениях довольно мало.

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Таким образом, очевидно, что ни общее число цитирований, приходящееся на все работы, опубликованные исследователями из конкретного университета, ни количество этих цитирований в расчёте на 1 статью не отражает достаточно корректно эффективность национальных систем научных исследований. Для получения адекватной оценки положения стран и университетов в данной сфере необходимо одновременно учитывать как количество статей, так и долю наиболее значимых работ в их общем числе.

В завершение разговора о наукометрических индикаторах как характеристиках результативности вузов стоит рассмотреть, если так можно выразиться, материальную базу, которой определяются эти значения. В Таблице 6 приведены сведения об объемах финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в абсолютных величинах и в процентах к ВВП, а также о числе научных статей в рецензируемых изданиях, индексированных библиометриче-ской системой Scopus за 2018 год.

Содержание таблицы иллюстрирует выраженную стохастическую связь между объемами финансирования и результативностью исследовательской деятельности, в данном случае измеряемой числом научных публикаций – коэффициент корреляции равен 0,83. Иными словами, размер затрачиваемых средств влияет на результативность научной деятельности.

Еще одной важной характеристикой, представленной в таблице, является размер расходов на НИОКР в расчете на одну статью. Его значение определяется путем соотнесения величины всех затрат в данной сфере с общим числом научных публикаций в стране за год. В первом приближении это дает некоторое представление о средней величине затрат, необходимых для создания данной единицы научной информации.

Подводя итог проведенного анализа, необходимо сказать, что рей- тинги университетов – один из самых эффективных инструментов конкурентной борьбы на мировом рынке образовательных услуг. Вместе с этим, используемые ARWU, THE и QS показатели носят достаточно субъективный характер и могут сильно варьироваться. Из-за особенностей возникновения и развития данные рейтинги ориентированы на оценку деятельности университетов англосаксонской модели. Для участия российских университетов в данных рейтингах необходимо менять схемы деятельности вузов.

Также важно отметить, что ни в одном из рейтингов «Большой тройки» не учитывается взаимодействие университетов и общества. В дальнейшем мы рассмотрим более продуктивный подход к оценке деятельности университетов, представим результаты построения и развития Московского международного рейтинга «Три миссии университета».

Таблица 6

Расходы на НИОКР и число научных публикаций в некоторых странах мира в 2018 году*

|

Показатели Страны |

Расходы на НИОКР (% ВВП) |

ВВП, млрд долл. США |

Расходы на НИОКР, млрд долл. США |

Число публикаций в изданиях, индексируемых Scopus |

НИОКР в расчёт на 1 публикацию в изданиях, индексируемых Scopus, долл. США |

|

Бразилия |

1,17 |

1917 |

22,4 |

60 148 |

372 149 |

|

Великобритания |

1,70 |

2878 |

49,1 |

97 681 |

502 358 |

|

Германия |

3,11 |

3974 |

123,5 |

104 396 |

1 183 195 |

|

Израиль |

4,80 |

377 |

18,1 |

12 235 |

1 476 822 |

|

Индия |

0,66 |

2703 |

17,7 |

135 788 |

130 527 |

|

Италия |

1,42 |

2092 |

29,8 |

71 240 |

418 276 |

|

Китай |

2,14 |

13 895 |

297,4 |

528 263 |

563 033 |

|

Российская Федерация |

0,99 |

1657 |

16,4 |

81 579 |

201 128 |

|

США |

3,00 |

20 533 |

616,2 |

422 808 |

1 457 306 |

|

Финляндия |

2,76 |

276 |

7,6 |

10 599 |

717 282 |

|

Франция |

2,20 |

2791 |

61,3 |

66 352 |

923 976 |

|

Швеция |

3,32 |

555 |

18,4 |

20 421 |

903 355 |

|

Япония |

3,22 |

5038 |

162,3 |

98 793 |

1 642 903 |

* Источник: база данных Всемирного банка «World Development Indicators» (дата обращения 23 марта 2023).

URL:

Список литературы О конкурентоспособности российских университетов

- Наука. Технологии. Инновации: 2021: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". М.: НИУ ВШЭ, 2021. 92 c.

- Clarivate Analytics. Journal Citcation Report. 2018. URL: https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Crv_JCR_Full-Marketing-List_A4_2018_v4.pdf.

- IREG. IREG List of International Academic Awards. URL: https://ireg-observatory.org/en/wp-content/uploads/2019/12/ireg-list-academic-awards.pdf.

- Karamourzov R. The development trends of science in the cis countries on the basis of some scientometric indicators. Scientometrics. 2012. Vol. 91, No. 1. P 1-14.

- Laureate land: Nobel prizewinners by country of origin / Сайт "Times Higher Education". URL: https://www.timeshighereducation.com/news/laureate-land-nobel-prizewinners-by-country-of-origin.

- MRC Unit The Gambia / Сайт LSHTM. URL: https://www.lshtm.ac.uk/research/units/mrc-gambia.

- QS World University Rankings methodology: Using rankings to start your university search / Официальный сайт Quac-quarelli Symonds. URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

- ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities Methodology 2022 / Официальный сайт "Shanghai Rank-ing". URL: https://www.shanghairanking.com.

- World University Rankings 2023: methodology / Официальный сайт Times Higher Education. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2023-methodology.