О кризисе формата бумажной школьной газеты: к проблеме типологической неопределенности ювенильных изданий

Автор: Титова Василиса Н.

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Рубрика: Массовая коммуникация

Статья в выпуске: 11, 2014 года.

Бесплатный доступ

Мы живем в эпоху переизбытка информации, когда внимание аудитории атакует огромное количество источников. Медиа трансформируются: новые форматы, новые виды коммуникации. На фоне этих глобальных изменений формат бумажной школьной газеты устаревает и больше не подходит для СМИ школ и образовательных учреждений.

Школьные сми, кризис формата, актуальный портрет издателя, сегментация аудитории

Короткий адрес: https://sciup.org/147218187

IDR: 147218187

Текст научной статьи О кризисе формата бумажной школьной газеты: к проблеме типологической неопределенности ювенильных изданий

Большинство издателей школьных СМИпри всех многократно возросших в последнее время медийных возможностях до сих пор продолжают выбирать в качестве основного формата издания тип ежечетвертной газеты общего назначения. Результатыразноаспектного анализа большого количества ювенильных* СМИ, а также проводившаяся в течение трех лет с 2012 по 2014 гг. экспертиза конкурса «Формат Медиа» Регионального центра Развития образования Томской области наглядно подтверждают гипотезу о «монотипизме» школьных СМИ. Из 28 проанализированных за последний год печатных изданий 18 имеют унифицированное типологическое воплощение – газета, выходящая раз в четверть, широкой тематики и неопределенной аудиторной направленности. Почему в век мобильных приложений, баз данных, спутниковых снимков Земли и он-лайн трансляции приземления аппарата на летящую далеко в космосе комету школьные издатели продолжают выбирать тип газеты общего назначения, так называемых «медиа для всех»?

Дело в том, что буквально за последнее десятилетие кардинально изменился способ коммуникации современной аудитории со СМИ. Медиаполе сегодня гораздо богаче, а современные технологии дают огромное количество возможностей, форматов и идей для экспериментов. Эпоху недостатка информации, которую застало старшее поколение ныне живущих, сменила эпоха переизбытка информации. С появлением сети Интернет, в которой за внимание аудитории борется несчетное количество информационных ресурсов, функция «сортировать» и «выбирать» становится важнее функции «искать».

Кроме того, современные подростки – основная аудитория ювенильных изданий – не привыкли читать газеты и бумажные издания в принципе, они общаются посредством смс, сидят в социальных сетях, читают электронные книги и играют на планшетах.

Все это приводит к осознанию, причем самими издателями, очевидного факта кризиса формата школьного бумажного «медиа для всех».

На наш взгляд, чтобы наметить пути выхода из данной кризисной ситуации необходимо на новом витке развития теории масс-медиа еще раз вернуться к рассмотрению актуального портрета современного издателя школьных СМИ, ключевым целям издания, сегментации целевой аудитории. Закономерно, что данные три позиции приводят нас к проблеме определения типологической сущности современных школьных медиа.

Актуальный портрет современного издателя школьных СМИ

Издатель как индивидуальный или коллективный актор-самый влиятельный фактор для внутренней системы СМИ, определяющий концепцию издания, его направленность, содержание, время выхода и тираж.

Для «взрослых»СМИ значимо разделение руководящих ролей на учредителя и издателя. Часто это два разных субъекта, объединенные единой целью и единым пониманием концепции издания. Если позиции учредителя и издателя расходятся, то один из них просто перестает быть издателем, и на его место приходит другой субъект, более соответствующий требованиям учредителя.

В ювенильных СМИ руководящие роли не дифференцированы. Одновременно в функции издателя и учредителя выступают сразу три заинтересованных стороны: ученики, участвующие в создании СМИ, учителя-редакторы издания, работники администрации учебного учреждения. Однако ни единой целью, ни общим пониманием того, как и для чего создается школьное СМИ, эти стороны не обладают.

Данный тезис ярко демонстрируют результаты пилотажных опросовакторов школьных СМИ на предмет целей, которые ставят перед собой отдельные участники издательского процесса - школьники, учителя и директора школ.

Для исследования мотивации школьников мы провели опрос в сети Интернет. Сначала на основе анализа бесед с учащимися, а также исследования о деятельностных мотивациях подростков Д. Косолаповой (1), был составлен список мотиваций, причем формулировки этих мотиваций были авторскими, то есть вербализованными самими подростками.

Мы попросили школьников, занимающихся в газетах, ТВ-студиях, радио-студиях разных городов и учреждений, выбрать три на их взгляд приоритетные мотивации из следующего списка, в котором рядом с формулировкой мотивации в скобках указано ее обобщенное обозначение:

-

• Это интересно! (Самовыражение)

-

• Хочу стать журналистом. (Профориентация)

Это возможность высказать свою позицию и обсудить ее с другими. (Социально-значимая коммуникация)

-

• Это возможность общаться с новыми людьми. (Коммуникация)

В школе должны знать об интересных событиях.

(Информирование)

Сегодня важно уметь работать с информацией.

(Медиаграмотность)

Всего в опросе, результаты которого можно найти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1cYombTPvQ37s7osznMkq5edLGjTbpiLXmLM 4aCGnZms/viewanalytics, на данный момент приняли участие 48 школьников от 7 до 17 лет, большинству из которых от 15 до 17. В общем списке лидирует ответ «Это интересно!»

–

мотив самовыражения,

самозанятости. Однако в группе подростков 15-17 лет на первое место выходит ответ «Хочу быть журналистом» – мотив профориентации.

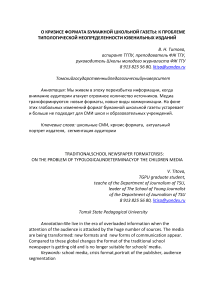

Общий рейтинг мотиваций по степени их важности для подростков выглядит таким образом (Схема 1):

Схема 1. Мотивации учеников.

Мотивации второго сегмента издательской составляющей – учителей, руководящих школьными СМИ,в целом, сходны с интересами подростков, но приоритеты распределяются иначе. Как и в опросе школьников, формулировки мотиваций мы вывели на основе бесед с педагогами:

-

• Занимаюсь для себя, свое дело. (Самовыражение)

-

• Получаю радость от процесса. (Самовыражение)

-

• Привлекает журналистика, как деятельность. (Самовыражение,

реализация)

-

• В школе должны знать о происходящем. (Информирование)

-

• Нужно научить детей создавать медиапродукт.

(Профориентация)

-

• Нужно научить в информационном шуме выделять главное.

(Медиаграмотность)

-

• Важно создать команду. (Развитие детей)

-

• Никто не хотел заниматься, и я взялась. (Организационный

фактор)

-

• Были созданы условия для творчества. (Организационный

фактор)

-

• Материальный интерес. (Организационный фактор)

-

• Создать положительный образ СМИ у молодежи. (Социально

значимая деятельность)

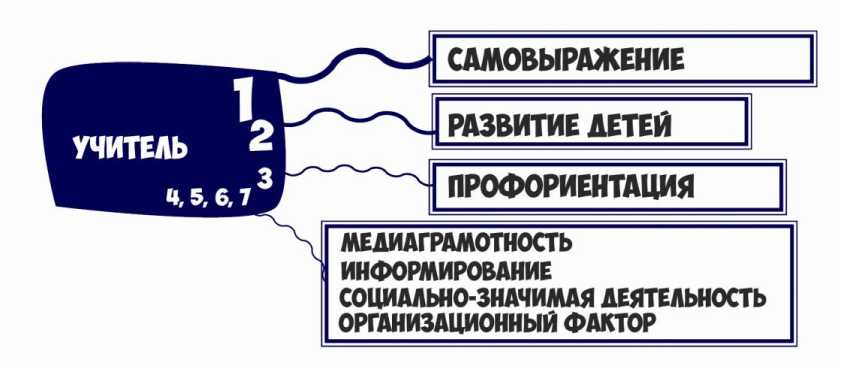

Предварительный анализ распределения данных мотиваций на шкале значимости, сделанный по результатам опроса 16 педагогов-редакторов (см.: https://docs.google.com/forms/d/1RXdYmlKC8m4K6BvSEd7WKld3DTKi8ujg9iek FNGtaKg/viewanalytics#start=publishanalytics) позволяет говорить о нескольких тенденциях. Так, вопрос по первому приоритету дает нам разброс мотиваций: на первое место с небольшим отрывом выходит мотив самовыражения, затем одним блоком идут информирование, профориентация, развитие детей и оргфактор, на третьем месте – медиаграмотность и социально-значимая деятельность. Во втором приоритете уверенно лидирует ответ «Важно создать команду», определяя значимость мотивации развития детей; в третьем приоритете выбор педагогов – мотивация профориентации («Нужно научить детей создавать медиапродукт»).

-

В итоге схема мотиваций педагогов-редакторов школьных СМИ

выглядит так:

Схема 2. Мотивации педагогов.

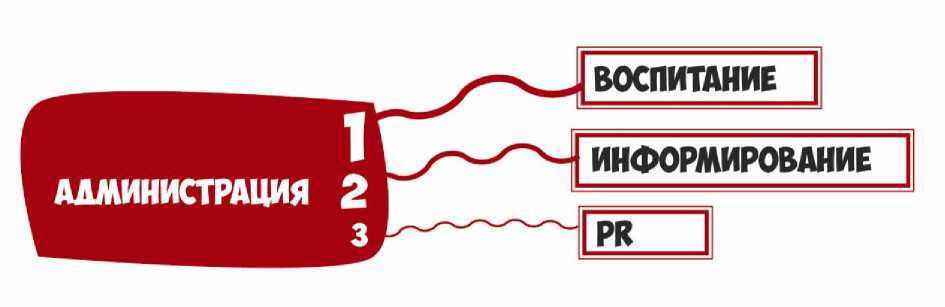

С административными работниками школ было проведено несколько экспертных интервью. Беседы с директорами учреждений, в которых есть средства массовой информации, не подтвердили нашу первоначальную гипотезу о значимости пиар-функция издания для руководства школы. Оказалось, что администраторы ставят на первое место воспитательные функции (развитие, профориентация, медиаобразование, просвещение).

Важной функцией представляется также информирование как способ вовлечения учащихся в жизнь учреждения, в общее школьное информационное пространство. Пиар-функция же уходит на последний план и вообще актуализируется только в редких случаях (см. схему 3).

Схема 3. Мотивации администрации школы.

Паутина мотиваций

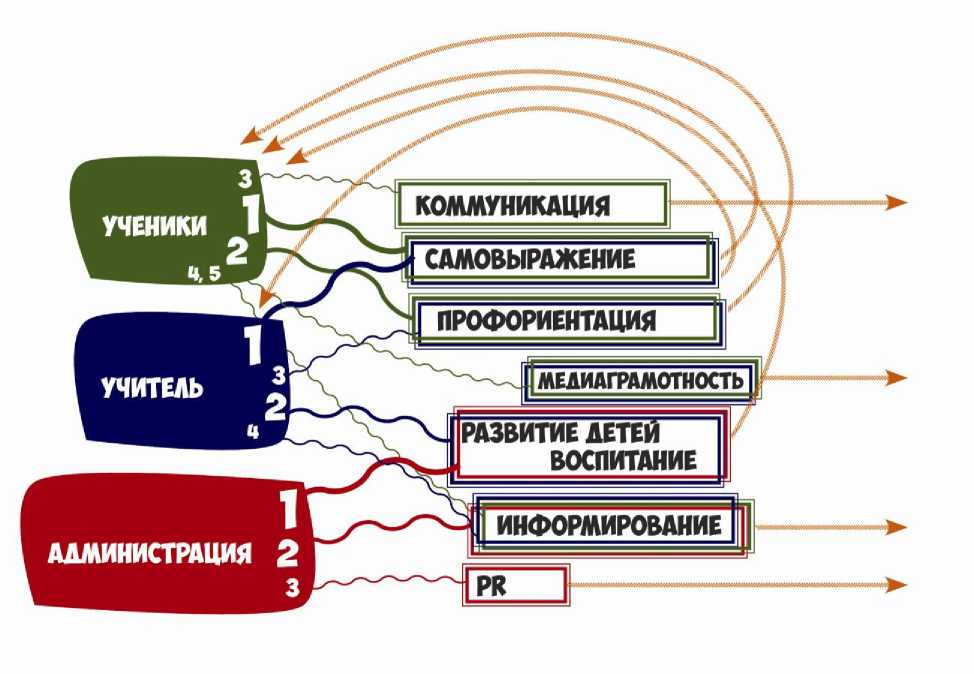

Как видим, мотивации трех сегментов издательской группы весьма противоречивы и не демонстрируют общего единства целеполагания. Так мотив «Коммуникация» присутствует у детей, но отсутствует у учителей и администрации. О пиар-функции иногда задумываются директора, но это не важно для детей и учителей. Нередко две эти мотивации вступают в конфликт, когда ребята хотят обсудить проблемную школьную ситуацию, но в пиар-издание такие материалы не вписываются.

Функция «Информирование» вроде бы объединяет все издательские сегменты, это ведущая функция для «взрослых» изданий. В ювенильных изданиях она имеет очень низкий приоритет для школьников и педагогов, но значима для руководства. Исходя из мотивации учителей и учеников, создание СМИ – это скорее медиатворчество, чем медиапроизводство, что должно подразумевать большую свободу в выборе средств и инструментов самовыражения, большее пространство для эксперимента, поиска новых форм представления контента и взаимодействия с аудиторией. Словно лебедь, рак и щука, эти приоритеты тянут издания в разные стороны, а издатели ждут от СМИ разных результатов.

Попытка схематично изобразить обобщающую модель единого мотивационного комплекса издателей школьных СМИ привела нас к созданию некоей «паутины мотиваций» (см. схему 4)

Схема 4. Пересечение мотиваций и направленность на аудиторию.

Аудитория ювенильных изданий

В данной схеме мы добавили с помощью оранжевых стрелок еще один типоформирующиймедийныйфактор - фактор направленности на аудиторию. В любой медиакоммуникации аудитория тесно связана с мотивациями и целями издателя, деятельность издателя невозможна без запроса аудитории. Однако парадоксальность ситуации в школьных СМИ заключается в том, что, что половина основных мотиваций нацелены на внутреннюю аудиторию, то есть на самого издателя и только вторая половина (имеющая, к слову сказать, не очень высокий приоритет) направлена на аудиторию внешнюю. Отсюда становится очевидным, почему в школе часто выходит газета «в себе», интересная только авторам. Авторы и являются основной аудиторной группой для ювенильных изданий, удовлетворяя мотивации «самовыражения», «развития детей», «воспитания» и «профориентации».

Если же пристально взглянуть на оставшуюся внешнюю аудиторию, мы можем сегментировать ее минимум на четыре больших группы: школьники, учителя, администрация, родители. Сегмент «школьники», в свою очередь,должен быть разделен на подсегменты: старшие, средние и младшие (тоже деление можно применить и к большой группе родителей, но родители редко выбираются основной аудиторной группой, чаще они выступают в роли дополнительной группы). В итоге мы имеем 6 крупных аудиторных групп, каждая из которых имеет свои информационные и коммуникативные интересы, а в случае группы «школьники» - еще и разный уровень владения навыком потребления СМИ и информации в целом.

Издатели часто даже не допускают мысли, что для каждой аудиторной группы может выпускаться свой медиапродукт, соответствующий информационным потребностям и уровню навыка потребления информации. Доказательством этому может послужить дискуссия, которая развернулась на секции «Потенциал медиаобразования для развития личности и социализации обучающихся и расширения информационно-образовательного пространства региона»в рамках VI Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного участия в управлении образованием» (ноябрь 2014, Томск). Начинающие издатели испытывают некоторую гордость, говоря, что их продукт «для всех», что он охватывает все аудиторные группы: и для малышей есть страничка, и для родителей три слова - и не согласны отказаться от этого сомнительного преимущества.

Стремление ювенильных изданий удовлетворить все имеющиеся интересы и запросы (как внутренней, так и внешней аудитории) приводит к выбору формата «медиа для всех», «газета общего назначения», которая никому в итоге не нужна, кроме авторов. Совмещение же большого количества задач под одной обложкой было возможно в эпоху недостатка информации, но в эпоху переизбытка информации, когда на внимание аудитории претендует огромное количество информационных ресурсов, подобное ненаправленное, нетаргетированное, спрейное воздействие не оправдано и губительно для издания.

Интерпретируя этот факт на фоне глобальной трансформации процессамедиакоммуникации,мы получаем кризис формата, неразрешимое противоречие между устаревшей формой бумажной газеты «про все и для всех» и современными информационными и коммуникативными запросами аудитории, причем как внешней, так и внутренней.

Пути выхода из кризиса

Итак, можно с уверенностью утверждать, что формат бумажной школьной газеты больше не подходит для СМИ школ и образовательных учреждений. Современные технологии, новые тенденции, свойственные медиаотрасли в целом, позволяют ив школе творить в области медиа практически без ограничений.

Необходимые трансформации должны максимально учитывать сегментацию аудитории, адаптировать формат и контент под конкретную аудиторную группу, а также под цели и задачи самого издателя. Так, в случае смещения акцента на цели самовыражения мы можем получить творческие медиапродукты (альманахи, сборники стихов, рассказов, сказок, эссе, экспериментальные форматы), ориентация на информирование вызывает к жизни чисто информационные форматы (листовки, молнии, экстренные и тематические спецвыпуски и др.), а приоритет пиар-мотивации определяет тип презентационных изданий (буклеты, презентационные журналы, брошюры).

Таким образом, отказ школьных СМИ от «монотипичности» сделает более яркой и вариативной типологическую принадлежность СМИ, а также позволит школьным изданиям находить новые, еще не освоенные форматы и стать реальной площадкой для эксперимента, поиска, оттачивания форм и выработки новых подходов в медиа.

Список литературы О кризисе формата бумажной школьной газеты: к проблеме типологической неопределенности ювенильных изданий

- Косолапова Д.И. Мотивы участия подростков в юнкоровской деятельности // Ломоносов - 2008. - М.: Изд-во МГУ, 2008. - С. 23-25.