О ливневых затоплениях некоторых территорий Санкт-Петербурга при современных изменениях климата

Автор: Павловский Артем Александрович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Городская среда

Статья в выпуске: 2 (27), 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируются исторические данные по интенсивности дождя продолжительностью 20 минут и среднему количеству дождей в год в Санкт-Петербурге. Для трех характерных участков затопления городских территорий Санкт-Петербурга проведены сравнительные гидравлические расчеты канализационной сети при двух значениях интенсивности дождя: 60 л/с/га (согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения») и 63,3 л/с/га (по данным обработки исторического ряда за период 1981–2010 гг.). Среднее количество дождей во всех случаях бралось равным 150. Полученные результаты показали, что даже незначительное увеличение интенсивности дождя (на 3,3 л/с/га) приводит к существенному возрастанию расходов на некоторых участках сети и даже к переполнению труб. Проведенный анализ показал необходимость учета происходящих изменений климата в долгосрочных планах развития инженерной инфраструктуры мегаполиса.

Атмосферные осадки, ливневая канализация, мегаполис, современные изменения климата

Короткий адрес: https://sciup.org/14031543

IDR: 14031543 | УДК: 551.583

Текст научной статьи О ливневых затоплениях некоторых территорий Санкт-Петербурга при современных изменениях климата

Вопросы защиты городских территорий от затопления и подтопления, водоотведения поверхностного и грунтового стока занимают одно из центральных мест в современном градостроительстве. На примере Санкт-Петербурга можно отметить положительные тенденции в решении данной проблемы: завершено строительство комплекса защитных сооружений от наводнений, развиваются системы городского водоотведения – реконструируются и строятся тоннельные коллекторы, очистные сооружения и другие канализационные объекты. Можно упомянуть, что Санкт-Петербург является первым мегаполисом в мире, где решена задача утилизации осадка сточных вод – в городе работают три завода по сжиганию осадка. Однако наряду с наблюдающимся совершенствованием технических компонент водоотводящих систем вопросы изменения гидрометеорологических норм на фоне развивающегося глобального потепления практически игнорируются при разработке долгосрочных программ развития инженерных коммуникаций.

В данной статье на примере актуальной в настоящее время проблемы затопления городских территорий во время ливней мы постараемся показать высокую значимость изменений в нормативных значениях интенсивности дождя для функционирования инженерной инфраструктуры мегаполиса – канализационной сети.

Согласно действующему своду правил [6], основными гидрометеорологическими показателями, используемыми при проектировании сетей и сооружений канализа- ции являются интенсивность дождя q20, л/с на один гектар, продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равной 1, а также среднее за год количество дождей mr. По данным [6], для Санкт-Петербурга q20 = 60 л/с/га, по расчету же за период 1981–2010 гг. эта величина равна 63,3 л/с/га, mr в обоих случаях составляет 150 [6, п. 7.4].r

Согласно данным климатических моделей и оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в XXI в. следует ожидать существенного увеличения интенсивности атмосферных осадков и повторяемости ливней. Следует отметить, что для некоторых регионов России, существенные изменения наблюдаются уже в исторических рядах. Показательны изменения, произошедшие в параметрах дождя во Владивостоке. Так, если, согласно [6], q 2 0 для этого города составляет 85 л/с/га, а m r – 90, то по расчету за период 1981–2010 гг. они стали равными 98,5 л/с/га и 110, соответственно. В процентах изменения составляют: 14% для интенсивности и 18% для количества дождей.

В последнее время в средствах массовой информации нередко можно узнать о затоплениях городских территорий в период сильных дождей, которые серьезно затрудняют функционирование городской инфраструктуры, ограничивают движение автомобилей, общественного транспорта и пешеходов, создавая многочисленные пробки до нескольких километров. Основываясь на имеющихся данных [1] и на данных «горячей линии» гУП «Водоканал СПб»,

Cреда обитания

нами были выбраны три характерных участка на территории Санкт-Петербурга, регулярно подвергающихся затоплению при ливнях: 1) в районе пересечения пр. Сизова и Парашютной ул.; 2) в районе пересечения пр. Испытателей и Богатырского пр.; 3) в районе пр. Космонавтов и Витебского (в пересечении с Благодатной и Кузнецовской ул.).

Для указанных участков как типовых был выполнен комплексный анализ условий возникновения затоплений, основанный на данных: 1) топографической съемки масштаба 1:2000; 2) отметок вертикальной планировки территории; 3) характеристики водосборной площади; 4) характеристики капитальной застройки; 5) характеристики канализационной сети

(ливневой и общесплавной). Расчет параметров дождевой сети был выполнен на следующие гидрометеорологические параметры: 1) q 20 = 60 л/с/га, m r = 150; 2) q 20 = 63,3 л/с/га, m r = 150.

Сравнительный анализ производился по показателям канализации: диаметр (мм), расход (м3/с), уклон, скорость (м/с), наполнение (%). Вычисления производились с помощью зарегистрированного программного продукта для гидравлических расчетов канализационных сетей ZuluDrain, реализующего методику [6], в тесной ин-

Terra Humana

теграции с геоинформаци-онной системой Zulu 7.0, разработанной компанией «Политерн».

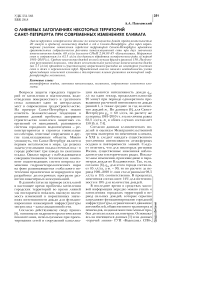

Сначала проведем общее описание условий возникновения затоплений на выбранных территориях. Обратимся к первому из них – району пересечения пр. Сизова и Парашютной ул. (рис. 1) В результате проведенного анализа выявлено, что основными причинами дождевого затопления являются: неблагоприятный рельеф – замкнутое пониженное место (котловина), а также то, что сбор ливневых стоков осуществляется в три транзитных общесплавных коллектора (d = 1200 мм), впадающих в расположенную неподалеку шахту глубокого заложения, наполняемость которых в период интенсивных дождей близка к максимальной и не способна принять дополнительный объем стока с исследуемой территории.

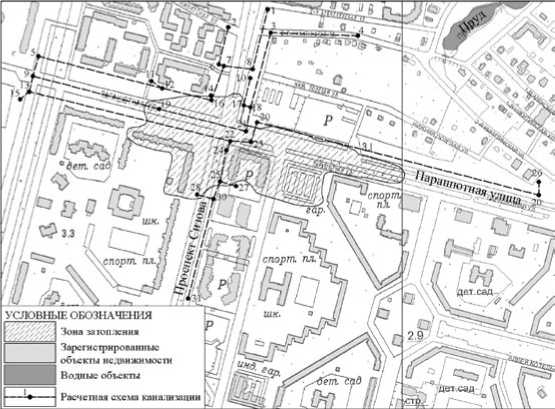

Для района пересечения пр. Испытателей и Богатырского пр. ливневое затопление формируется неблагоприятным рельефом, усиленным техногенным фактором – железнодорожными насыпями, а также наличием бессточного участка коллектора общесплавной канализации вдоль пр. Испытателей протяженностью 510 м (рис. 2).

Основными причинами дождевого затопления в районе пересечение пр. Космонавтов и Витебского пр. с Благодатной ул.

Рис. 1. Расчетная схема ливневого затопления в районе пересечения пр. Сизова и Парашютной ул.

Рис. 2. Расчетная схема ливневого затопления в районе пересечения пр. Испытателей и Богатырского пр.

и Кузнецовской ул. является то, что единственный приемник поверхностных вод на рассматриваемом участке – река Волковка, мелководный водоток с абсолютными отметками берегов незначительно отличающимися от отметок водосборной площади, а также наличие местного понижения рельефа – котловины (см. рис. 3). Дополнительный эффект оказывает тот факт, что река в районе верхнего течения расположена в зоне значительных градостроительных преобразований – трансформации земель сельскохозяйственного назначения в современные городские жилые кварталы, что в целом приводит к значительным изменениям ее гидрологического режима. Существенное значение имеет неэффективная работа существующего водовы-пуска, связанная с его единственностью и исторически сложившимся местоположением, не учитывающим произошедших изменений водосборной площади. Транс-

Рис. 3. Расчетная схема ливневого затопления в районе пересечение пр. Космонавтов и Витебского пр. с Благодатной ул. и Кузнецовской ул.

формация территории (строительство торгово-развлекательного комплекса «Радуга»), повлекшая за собой существенное изменение коэффициента поверхностного стока в сложившемся водосборном бассейне раздельной канализации, запроектированной в свое время для обеспечения функционирования Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

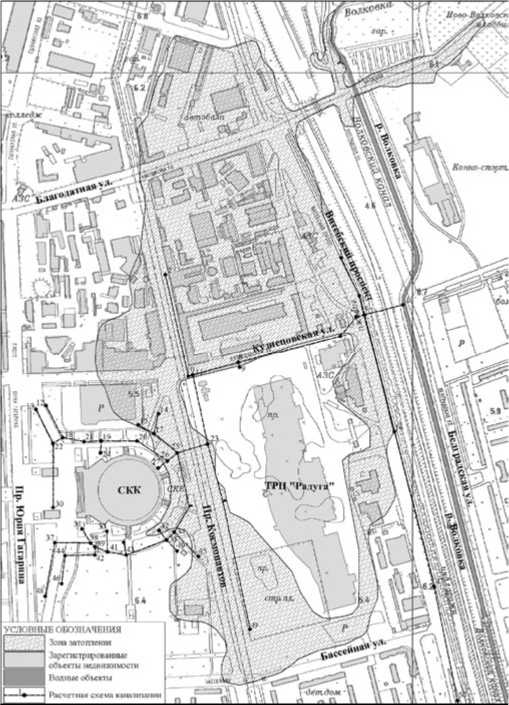

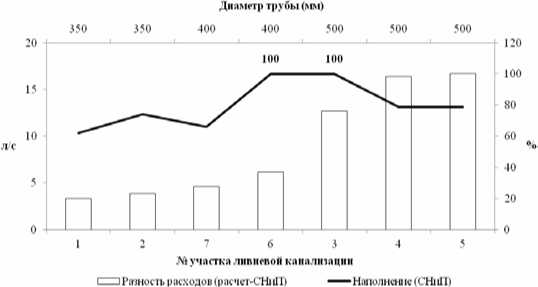

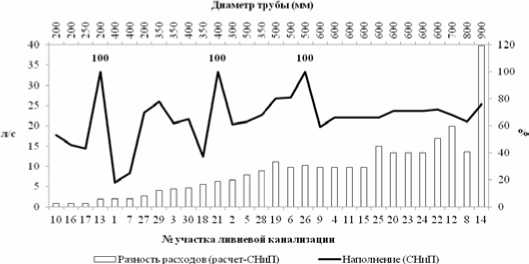

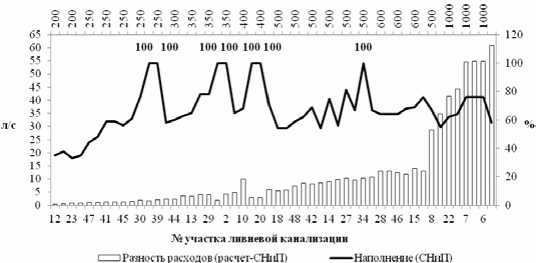

На рис. 4–6 представлены разности расчетных значений расходов воды (л/с) при климатической норме за период 1981– 2010 гг. и по данным [6], а также процент наполнения труб при интенсивности дождя q 20 = 60 л/с/га. Как уже было указано, в качестве исходных данных приняты значения 60 л/с/га (СНиП) и 63,3 л/с/га (1981–2010 гг.). При построении диаграмм данные ранжировались по расчетному расходу, полученному из условий действующих СНиП 2.04.03-85 (60 л/с/га) [6]. черной ломаной линией обозначено расчетное наполнение труб при показателях интенсивности дождя согласно [6] (60 л/с/га), столбцами обозначены разности расчетных расходов воды, полученные по двум нормам интенсивности дождя (60 и 63,3 л/с/га). Подписи данных «100» над черной ломаной линией обозначают стопроцентное заполнение труб на данных участках уже при расчетной интенсивности дождя в 60 л/с/га.

В районе пересечение пр. Сизова и Парашютной ул. расчетная схема ливневой канализации включает 30 участков с диаметрами труб от 200 до 900 мм (рис. 4). Для трех участков расчетное наполнение равно 100% (диаметры 200, 400 и 500 мм). Разности расчетных расходов для труб диаметром до 250 мм составляют 0,8–1,9 л/с, а их наполнение оценивается в 40–50%, за исключением одного участка с расчетным наполнением 100%. С увеличением диаметра разности расходов возрастают до 10–15 л/с (трубы 500–600 мм) при среднем наполнении 70%, за исключением 2-х участков со 100% расчетным наполнением. Максимальные разности расходов достигают 40 л/с для трубы диаметром 900 мм (наполнение 80%).

Представленная расчетная схема ливневой канализации в районе пр. Испытателей и Бо-

Cреда обитания

гатырского пр. включает 7 участков с диаметрами труб от 350 до 500 мм (рис. 5). Для двух участков расчетное наполнение равно 100% при 60 л/с/га (диаметры 400 и 500 мм). Разности расчетных расходов для труб диаметром 350–400 мм составляют 3,3–6,2 л/с, а их наполнение оценивается в 60–65%, за исключением

Terra Humana

одного участка, на котором этот показатель равен 100%. Для труб диаметром 500 мм разности расходов составляют 12,7–16,7 л/с, а наполнение 80%, за исключением одного участка со значением показателя в 100%.

В районе пересечения пр. Космонавтов и Витебского пр. с Благодатной ул. и Кузнецовской ул. расчетная схема включает 52 участка с диаметрами труб от 200 до 1200 мм (рис. 6). Для семи участков расчетное наполнение равно 100% (диаметры 250, 350, 400 и 500 мм). Разности расчетных расходов для труб диаметром до 300 мм составляют 0,0–2,0 л/с, а их наполнение оценивается в 40–60%, за исключением двух участков с расчетным наполнением 100%. С увеличением диаметра разности расходов возрастают до 10–15 л/с (трубы 500–600 мм) при среднем наполнении 65%. На одном из участков разность расходов достигает 28,6 л/с, а степень расчетной наполненности повышается до 76%. Кроме того, на 5-ти участках наполненность достигает 100%. Трубы диаметром 1000 мм характеризуются разностью расходов 35–55 л/с и наполненностью 75%. Максимальные разности расходов достигают 60,8 л/с для трубы диаметром 1200 мм (при наполнение 58%).

В отношении последнего из указанных участков затопления, возникающего в районе реки Волковки,

Рис. 4. Сравнительная динамика разностей значений расходов воды и степень наполненности труб в системе дождевой канализации в районе пересечения пр. Сизова и Парашютной ул. при различных значениях климатических норм интенсивности дождя (по расчету за период 1981–2010 гг. и по данным [6])

Рис. 5. Сравнительная динамика разностей значений расходов воды и степень наполненности труб в системе дождевой канализации в районе пересечения пр. Испытателей и Богатырского пр. при различных значениях климатических норм интенсивности дождя (по расчету за период 1981–2010 гг. и по данным [6])

Даимегр трубы (мм)

Рис. 6. Сравнительная динамика разностей значений расходов воды и степень наполненности труб в системе дождевой канализации в районе пересечения пр. Космонавтов и Витебского с Благодатной и Кузнецовской ул. при различных значениях климатических норм интенсивности дождя (по расчету за период 1981–2010 гг. и по данным [6])

необходимо упомянуть еще про одну проблему водоотведения поверхностного стока в городах, которая в ближайшее время может значительно усилить негативный эффект от глобального потепления.

Известно, что в большинстве случаев водоприемниками сточных дождевых вод на урбанизированных территориях служат малые водотоки. В этой связи при оценке и прогнозировании влияния современных изменений климата на работу ливневой канализации необходимо учитывать градостроительные планы развития городских территорий, влияющие на трансформацию водосборов малых рек. При том, что расчетные сроки реализации документов территориального планирования, составляющие около 20 лет, практически совпадают по продолжительности с климатическими периодами. В основном это связано с процессом изменения функционального назначения многочисленных сельскохозяйственных территорий пригородных колхозов и совхозов, оказавшихся на территории мегаполисов и в настоящее время утративших свое экономическое значение. Как правило, на их месте возникают современные жилые кварталы, что приводит к значительным изменениям показателей поверхностного стока водосборных площадей малых рек. Для сравнения, коэффициент стока для парков, лугов составляет 0,15, для земель сельскохозяйственного назначения – 0,1, а для современных жилых кварталов – 0,55–0,60 [4, табл. 4.3].

Так, например, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате реализации градостроительных планов развития его территории процент сокращения площадей естественного водосбора некоторых рек составит: для Волковки с Пулковкой – 15%, Кузьминки – 27%, Лиговки – 100%, Поповой Ижорки – 46%, Славянки – 29% [2, с. 21].

При этом существующие зоны охраны водных объектов – водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы не предусматривают запрет на размещение капитальной застройки в их границах. В соответствии с Водным кодексом РФ, в границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями рас- тений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

При этом в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Приведенные выдержки из Водного кодекса РФ показывают, что в основном режим зон охраны водных объектов направлен на предотвращение загрязнения, засорения водотоков и водоемов. Сохранение же водности и соответственно предотвращение истощения вод при таком режиме охраны водных объектов возможно только при выполнении ряда инженерных мероприятий, связанных со строительством регулирующих резервуаров, очистных сооружений, размещением снежных свалок и снеготаялок, требующих значительных капиталовложений.

Полученные результаты показывают, что происходящие изменения климатических норм, в нашем случае параметров интенсивности и количества дождей, способны привести к самым серьезным последствиям для функционирования ливневой канализации. Существующие сложности могут значительно возрасти при развитии глобального потепления.

Сравнительные гидравлические расчеты канализационных сетей, выполненные для двух значений интенсивности дождя q 20 = 60 л/с/га и 63,3 л/с/га, показали, что даже незначительное увеличение параметра, на 3,3 л/с/га, приводит к возрастанию расходов на некоторых участках сети с большими сечениями труб до 60 л/с. При этом, даже при действующей норме в 60 л/с/га наполнение некоторых труб уже составляет 100%, так что дополнительной воде просто некуда деваться, что и приводит к возникновению масштабных затоплений на данных территориях. Следует

Cреда обитания

отметить, что гидравлические расчеты на отдаленную климатическую перспективу (гипотетическое увеличение интенсивности дождя до 75–80 л/с/га) показали невозможность нормальной работы существующей системы дождевой канализации.

Представленные количественные оценки показывают значимость влияния изменений климатической нормы интенсивности выпадения осадков на параметры системы дождевой канализации.

Дополнительную обеспокоенность вызывают градостроительные преобразования водосборных бассейнов малых рек, являющихся водоприемниками сточных вод. значительные увеличения коэффициентов стока, в 5–6 раз, связанные со сменой функционального зонирования территорий, например, переводом земель сельскохозяйственного использования в современные жилые кварталы, вызывают значительные изменения в гидрографах водных объектов, особенно в скоростях прохождения паводковых вод.

В связи с этим следует и дальше развивать исследования по адаптации систем городского водоотведения к происходящим климатическим изменениям. Среди основных составляющих подобных работ можно выделить следующие: уточнение существующих в настоящее время норм гидрометеорологических элементов с включением их в нормативно-правовые документы; оценка возможного диапазона изменений этих параметров в XXI в.; построение трехмерной модели городских территорий – выявление замкнутых

Список литературы О ливневых затоплениях некоторых территорий Санкт-Петербурга при современных изменениях климата

- Гордеева С.М., Малинин В.Н., Малинина Ю.В. Современные колебания морского уровня в Кронштадте и их возможные изменения к концу столетия//Общество. Среда развитие. -2010, № 3. -С. 251-256.

- Михайлов К.В., Павловский А.А. Вопросы охраны окружающей среды при реализации проектных решений в области градостроительства (на примере Санкт-Петербурга)//Охрана окружающей среды и природопользование. -2012, № 2 (апрель-июнь) -С. 20-24.

- Павловский А.А., Малинина Ю.В. Повышение уровня Финского залива в XXI веке: сценарии и последствия. К вопросу о затоплении береговой зоны в пределах Курортного района Санкт-Петербурга//Общество. Среда. Развитие. -2010, № 4. -С. 219-226.

- Павловский А.А., Митина Ю.В. Возможные последствия повышения уровня Финского залива в XXI столетии для прибрежных территорий Санкт-Петербурга//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 1. -С. 221-227.

- Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 26.03.2008 N 34-р «Об утверждении методических рекомендаций «Расчет критической нагрузки на обособленные водные объекты Санкт-Петербурга».

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11. СНиП от 29.12.2011 N 2.04.03-85. СП (Свод правил) от 29.12.2011 N 32.13330.2012. -Официальное издание. -М.: Минрегион России, 2012.