О моделировании атмосферного акустического канала для некоторых ядерных тестов в районе бывшего советского семипалатинского полигона

Автор: Сорокин А.Г., Лобычева И.Ю.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся данные регистрации инфразвука от удаленных ядерных взрывов, произведенных в районе бывшего Семипалатинского полигона, на инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН Бадары в Тункинском районе Республики Бурятии. Оценивается состояние атмосферного акустического канала (ААК) по трассе распространения, результаты моделирования ААК сопоставляются с данными эксперимента.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103367

IDR: 142103367 | УДК: 551.596

Текст краткого сообщения О моделировании атмосферного акустического канала для некоторых ядерных тестов в районе бывшего советского семипалатинского полигона

В 1970- е годы СибИЗМИР СО АН СССР была создана инфразвуковая станция СибИЗМИР для исследования малоамплитудного инфразвука ес тественного происхождения ( микробаром ). Техни ческие характеристики приемной станции и методика обработки данных регистрации приводятся в [ Поно марев и др ., 1974; Афраймович идр ., 1990].

В 1980- е годы была осуществлена попытка реги страции инфразвуковых сигналов от подземных ядерных взрывов ( ПЯВ ), производимых на бывшем советском ядерном полигоне в районе Семипала тинска . Из четырех ядерных взрывов , произведен ных в 1988 г ., инфразвуковые сигналы были зареги стрированы только для двух . С развитием баз дан ных по пространственно - временной структуре поля ветра и температуры появилась возможность по строить модель распространения инфразвуковых сигналов от источников различного типа , важную для понимания функционирования атмосферного акустического канала ( ААК ). Оценка состояния ААК в моменты ПЯВ позволяет понять , почему не которые из сигналов от ПЯВ не были зарегистриро ваны в СибИЗМИР .

Характеристика атмосферного шума в районе расположения инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН

Для успешного наблюдения в данном месте ин фразвука малой амплитуды от удаленных источни ков необходимо знание метеорологической обста новки и среднего уровня инфразвукового шума в регистрируемом диапазоне . Высотное распределение метеорологических параметров ( температура , направ ление и скорость ветра ) определяет состояние акусти ческого канала в зоне приема , в то же время ветровые пульсации на уровне земной поверхности приводят к увеличению атмосферного шума , препятствующего уверенной регистрации инфразвуковых сигналов .

С целью определения потенциальных возможностей приема сигналов от удаленных импульсных источников были проведены непрерывные измерения инфраакустического шума в диапазоне 0.1–1 Гц в течение длительного периода времени. Измерялись также соответствующие метеорологические величины – скорость и направление ветра, темпера- тура, статическое давление атмосферы. Синхронные измерения инфразвукового шума и соответствующих метеопараметров осуществлялись в течение первых 100 с каждого часа. На основе полученных данных рассчитывались среднемесячные значения параметров.

В табл . 1 и 2 представлены некоторые данные , характеризующие метеорологическую обстановку и средний инфразвуковой фон соответственно за зим ний период 1986 г . ( январь – март , октябрь – декабрь ). При этом размах колебаний давления приводится отдельно для различных видов атмосферного шума ( тип Р 1 – коррелированный инфразвуковой шум , тип P2 – шум в безветренную погоду отдельно и тип Р 3 – шум в присутствии ветра плюс шум в безветрен ную погоду . Из табл . 1 и 2 видно , что увеличение шу ма типа P3 в феврале и марте прямо связано с увели чением средней скорости ветра в этот же период [ Еру - щенков и др ., 1991].

Данные , представленные в табл . 1 и 2, показы вают также , что среднемесячный шум в присутствии

Таблица 1

Среднемесячные данные метеорологических величин за период 1986 г .

|

Месяц , 1986 г . |

Скорость ветра , м /c |

Направление ветра , град |

Температура , град |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Январь |

744 |

0.3 |

284 |

126 |

744 |

–23 |

|

Февраль |

672 |

0.5 |

283 |

130 |

672 |

–19 |

|

Март |

744 |

1.3 |

171 |

140 |

744 |

–7 |

|

Октябрь |

744 |

0.5 |

381 |

115 |

744 |

3 |

|

Ноябрь |

696 |

0.5 |

439 |

120 |

696 |

–13 |

|

Декабрь |

695 |

0.3 |

269 |

106 |

696 |

–23 |

Таблица 2

Средний размах колебаний инфразвукового фона в диапазоне 0.1–1 Гц , 10–1 Па

|

Месяц , 1986 год |

Кол - во часов в месяце |

P1 |

P2 |

P3 |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

Январь |

744 |

247 |

1.2 |

601 |

1.1 |

744 |

1.2 |

|

Февраль |

672 |

119 |

1.0 |

548 |

0.8 |

672 |

1.3 |

|

Март |

744 |

33 |

0.8 |

423 |

0.8 |

744 |

1.9 |

|

Октябрь |

744 |

68 |

1.8 |

544 |

0.7 |

744 |

1.0 |

|

Ноябрь |

720 |

218 |

1.6 |

524 |

1.1 |

680 |

1.3 |

|

Декабрь |

744 |

122 |

1.3 |

483 |

1.3 |

591 |

1.4 |

|

Общее время |

4368 |

807 |

3123 |

4175 |

|||

Примечание : 1 – количество часов наблюдений , 2 – среднее значение .

ветра плюс шум в безветренную погоду ( Р 3) дости гает 0.19 Па ( в марте 1986 г .), а средняя амплитуда фонового инфразвука P1 составляет около 0.18 Па ( в октябре 1986 г ).

Видно , что в течение некоторого времени (~19 % от общей продолжительности регистрации ) наблю дается инфразвуковой шум P1 ( микробаромы ) с максимальным размахом 0.18 Па . Это естественным образом ограничивает нижний порог регистрируе мых инфразвуковых сигналов .

Шум в отсутствие ветра P2 с максимальным раз махом 0.13 Па наблюдается большую часть времени (71 %), что также снижает возможности нижнего по рога обнаружения инфразвуковых сигналов на уровне 0.13 Па . Остальное время приходится на ветреный период , когда при скорости ветра больше 5 м / с про странственные инфраакустические фильтры стано вятся неэффективными , а прием инфразвуковых сигналов невозможным .

В табл . 3 показаны характеристики нескольких ядерных взрывов , регистрация которых была орга низована на станции СибИЗМИР в 1988 г . Видно , что из четырех взрывов реально наблюдались только два . При этом азимут зарегистрированных сигналов соот ветствует азимуту Семипалатинска и позволяет одно значно идентифицировать инфразвуковые сигналы . Заметим , что уровень атмосферного шума , присут ствовавший на момент наблюдения взрыва 06.02.1988 г . на станции , был высок для уверенной регистрации , и , возможно , поэтому сигнал ПЯВ не был обнаружен . Таким образом , можно считать , что условия приема удаленных инфразвуковых сигналов на станции управляются не только локальными метео рологическими условиями , определяющими уровень атмосферного шума , а вообще и метеорологическим состоянием верхней и средней атмосферы , влияющим на формирование атмосферных акустических каналов . Для того чтобы сформировать представление о даль нем распространении инфразвука , в этой работе ис пользуются принцип модельного описания трассы распространения в ААК .

Напомним , что принципы модельного описания трассы распространения в ААК обсуждались ранее [Ponomarev, et al., 2006; Sorokin, Ponomarev., 2008], и здесь применяется методика анализа условий рас пространения сигнала по акустическому волноводу , основанная на использовании некоторого инте грального показателя – « потенциала ААК »:

U = (to-kxV))2/c2 -kx2, (1) где ω – круговая частота звуковой волны, kx – горизонтальное волновое число, c – скорость звука, Vx – скорость ветра в направлении распространения волны. Сигнал свободно распространяется в атмосфере, когда U>0, и не распространяется там, где U<0. Предполагается, что на «стенке» ААК (в точке отражения) расположен узел скорости частиц в волне, и скорость ветра невелика по сравнению со скоростью звука. Ниже мы рассмотрим состояние ААК по трассе Семипалатинск–Иркутск для ядерных взрывов, приведенных на сайте Международной системы мониторинга ядерных взрывов [ ] и показанных на рис. 1 и в табл. 3.

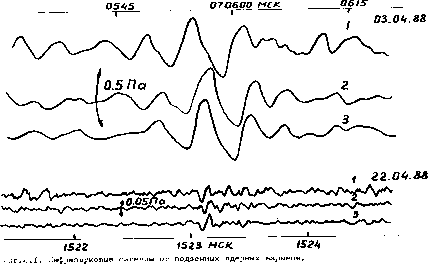

Рис . 1. Инфразвуковые сигналы от подземных ядерных взрывов , зарегистрированные на инфразвуковой станции СибИЗМИР 3 апреля 1988 г . и 22 апреля 1988 г . Вверху – инфразвуковой сигнал , зарегистрированный 3 апреля 1988 г ., а внизу – 22 апреля 1988 г . Время московское ( мск ).

Пространственно - временное распределение потенциала ААК по данным IDEAS

На рис. 2 приведены результаты расчетов потенциала U акустического канала для некоторых характерных пунктов исследуемой трассы на основе данных системы IDEAS. В этой системе аэрологические данные привязаны к узлам координатной сетки и интерполируются по долготе и широте с разрешением 2.5, 5 и 30 град. Максимальная высота зондирования достигает 10 мбар (около 30 км). Более подробные сведения можно получить на сайтах системы IDEAS (серверы проекта IDEAS в России – , в США – http://ideas. и в

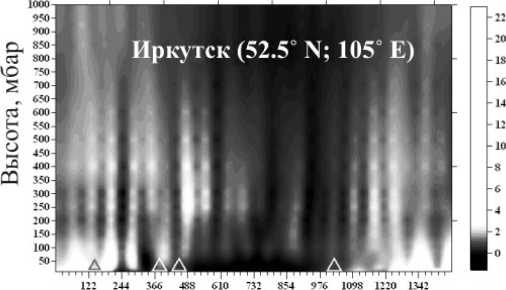

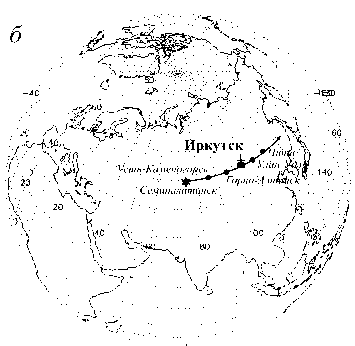

На рис . 2, а представлен высотный разрез годо вого хода потенциала U для Иркутска . Черным цве том показан потенциал U <0, отображающий зоны запирания ( нераспространения ), а светлым – потен циал U >0, указывающий на зоны свободного рас пространения сигнала . По оси ординат отложены изобарические высоты ( миллибары , геометрическая высота растет вниз ), по оси абсцисс – время в едини цах запусков метеозондов . Таким образом , представ ленные значения потенциала U имеют вид высотных разрезов годового хода состояния акустического канала для указанных пунктов . Отчетливо видны чередующиеся состояния ААК с периодом 7–10 дней , по - видимому , связанные с синоптическими явлениями . На рис . 2, б показана схема прохожде ния акустической трассы Семипалатинск – Иркутск .

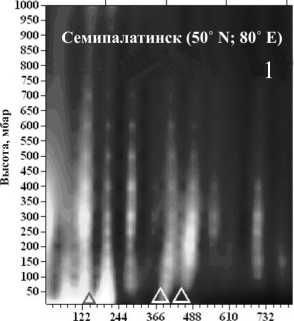

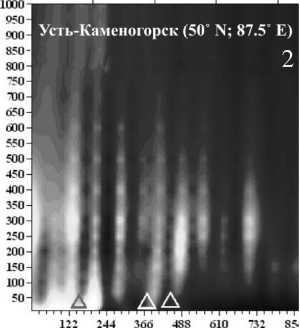

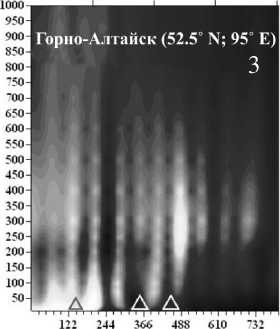

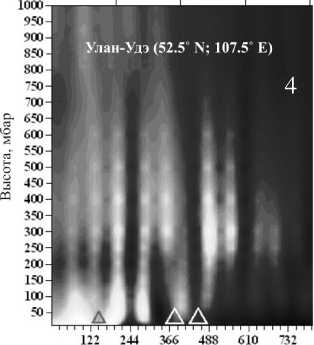

Для исследования общего состояния трассы ААК были рассчитаны потенциалы ААК в направлении инфразвуковой станции Иркутск – Бадары на северо - восток . В направлении станции Иркутск – Бадары представлены расчеты для шести пунктов . Это пунк ты : Семипалатинск (50° N, 80° E;), Усть - Каменогорск (50° N; 87.5° E), Горно - Алтайск (52.5° N; 95° E), Ир кутск (52.5° N; 105° E), Улан - Удэ (52.5° N; 107.5° E), Чита (52.5° N; 113.5° E) ( рис . 2, в ). В северо - восточном направлении трасса акустического канала имеет вид эпизодически образующихся зон ААК , обеспечиваю щих прохождение инфразвукового сигнала .

в

а

Время, количество запусков метеозондов

Рис . 2. Расчет ААК для некоторых пунктов трассы Иркутск – Семипалатинск , построенный на основе данных IDEAS за 1988 г .:

-

a ) пространственно - временное распределение потенциала ААК для пункта Иркутск в 1988 г .;

-

б ) общая схема трассы акустического атмосферного канала Семипалатинск – Иркутск ;

-

в ) фрагменты годового распределения потенциала ААК для некоторых пунктов трассы ААК . 1 – Семипалатинск ; 2 – Усть - Каменогорск ; 3 – Горно - Алтайск ; 4 – Улан - Удэ ; 5 – Чита .

Примечание : по горизонтальной оси отложено время в единицах запусков метеозондов , по вертикальной оси – высота в миллибарах ( высота растет вниз ).

Наибольший интерес представляют состояния ААК в моменты проведения взрывов, подтвержденных наблюдениями. Действительно, из серии тестовых взрывов были зарегистрированы только два инфразвуковых сигнала (рис. 1) – 3 апреля 1988 г., мощность 150 кт, и 22 апреля 1988 г., мощность 20 кт. На рис . 2, а, соответствующем пункту Иркутск, момент регистрации взрыва 3 апреля 1988 г. соответствует позиции оси на абсцисс 380, дата взрыва 22 апреля 1988 г. соответствует позиции на оси абсцисс 452, а взрыв 14 сентября 1988 г. соответствует позиции 1033 (показаны треугольными метками). Видно, что зона ААК с положительным потенциалом 3 апреля 1988 г. могла способствовать прохождению инфразвукового сигнала на станцию Иркутск–Бадары на высоте до 30 км, однако границы ААК размыты и запирающий слой отсутствует, что говорит в пользу только свободного распространения, а 22 апреля 1988 г. канала вообще нет, поскольку потенциал ААК в этой зоне близок к отрицательным значениям и соответствует зоне нераспространения.

Тестовый взрыв мощностью 150 кт , произведен ный 14 сентября 1988 г . на Семипалатинском поли гоне , регистрировался средствами инфразвукового мониторинга на инфразвуковой станции Иркутск – Бада - ры . В результате мониторинга инфразвуковой сигнал от взрыва не был зарегистрирован . Наличие зоны нераспространения в ААК с отрицательным потенциалом ( черный цвет ) на рис . 2, а ( пункт Ир кутск ) на момент 14 сентября 1988 г . может объяс нить отсутствие инфразвукового сигнала . Результа ты моделирования показывают , что отсутствие дей ствующего ААК на момент взрыва 14 сентября 1988 г . связано с образованием на высотах до 30 км зоны нераспространения с U <0 ( темный цвет ) и , соответ ственно , объясняет отсутствие инфразвукового сиг нала на приемной станции на момент регистрации .

По данным IDEAS на нижних высотах ( до 30 км , рис . 2), для события 03.04.1988 г . имеются условия для свободного распространения . Однако зарегист рированный инфразвуковой сигнал от события 22.04.1988 г . не может быть удовлетворительно объ яснен только на основе данных IDEAS, которые , к тому же , ограничены высотой 30 км . Поэтому далее обращаемся к модели MSIS-2000, которая охватыва ет больший диапазон высот .

При моделировании дальнего распространения инфразвука важно знать структуру атмосферного акустического канала . Структура ААК определяется пространственным распределением температуры , скорости и направления ветра . Такие данные можно получить , используя такую известную глобальную модель атмосферы , как MSIS-2000 и модель ветров HWM-93.

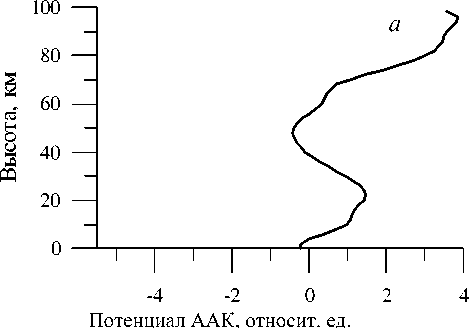

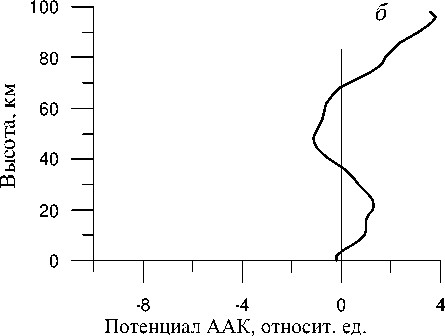

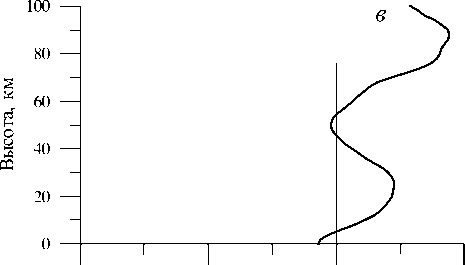

На рис . 3 показано высотное распределение по тенциала ААК [Ponomarev, et al., 2006; Sorokin, Ponomarev., 2008], построенное на основе моделей MSIS-2000 и HWM-93 и соответствующее датам взрывов на Семипалатинском полигоне 03.04.1988, 22.04.1988 и 14.09.1988 г . Волноводному распро странению соответствует условие , когда потенциал ААК U <0 ( имеется запирающий слой ). При U >0 происходит скачковое распространение либо сигнал уходит в термосферу .

-8 -4 0 4

Потенциал ААК , относит . ед .

Рис . 3. Высотный профиль потенциала ААК U для Ир кутска на момент взрыва : 03.04.1988 – а ; 22.04.1988 – б ; 14.09.1988 – в .

На рис . 3, а представлен вид вертикального про филя потенциала акустического канала , характери зующего его волноводные свойства на 03.04.1988 г . для Иркутска . Здесь , в районе приемной инфразву ковой станции Иркутск – Бадары , расчеты по модели MSIS-2000 и HWM-93 на высотах около 50 км дают отрицательные значения потенциала ААК , указы вающие на наличие запирающего слоя . В простран стве атмосферы между запирающим слоем и земной поверхностью обычно и образуется ААК с эффек тивной шириной , соответствующей интервалу высот между двумя запирающими слоями . Таким образом , согласно моделям MSIS-2000 и HWM-93 для даты 3 апреля 1988 г ., на высоте около 50 км виден запи рающий слой , обеспечивающий существование ат мосферного акустического канала .

При распространении сигнала в ААК представ ляет интерес поведение границ АКК , особенно верхней ( зона запирания А ), где U <0 ( выражение (1)), поскольку эта зона является потенциальным барьером для акустической энергии , уходящей в верх нюю атмосферу . Эффективность такого барьера мож но оценить , интегрируя потенциал U акустического канала от некоторой высоты h 1 до h 2 и следуя методике [Ponomarev, et al., 2006; Sorokin, Ponomarev., 2008]:

h 2

IA = exp( A ) , где A = ∫ U I dh . (2) h 1

Далее мы будем считать « запирание » сигнала в волноводе эффективным , если просачивание через запирающий слой будет не более 0.1 от величины сигнала . Толщину запирающего слоя и его эффек тивность можно оценить , используя выражение (2). Так , согласно модели MSIS, запирающий слой начина ет проявляться от высоты 38.8 км , где величина U <0. Необходимая толщина запирающего слоя с 10- крат ным эффектом запирания наблюдается уже на высоте 44.26 км . Толщина эффективного запирающего слоя составляет около 5.45 км .

Состояние ААК на 22 апреля 1988 г . ( рис . 3, б ) аналогично состоянию ААК 3 апреля 1988 г ., при этом здесь мощность источника существенно ниже ( около 20 кт ). Тем не менее , как видно из рис . 1, ин фразвуковой сигнал прошел через ААК и был обна ружен на станции Иркутск – Бадары . На высоте око ло 50 км , согласно модели MSIS-2000, в этом случае также наблюдается запирающий слой , способст вующий формированию ААК . Следуя выражению (2) для расчета структурных параметров ААК , полу чаем , что необходимая толщина запирающего слоя с 10- кратным эффектом запирания наблюдается на высоте 47.22 км . При этом толщина эффективного запирающего слоя составляет около 5.52 км . Веро ятно , был обеспечен атмосферный акустический канал на высоте около 50 км .

Если обратиться к дате 14 сентября 1988 г . и рас смотреть высотный профиль потенциала ААК для Иркутска ( рис . 3, в ), то можно увидеть , что профиль потенциала практически не переходит через ноль , т . е . почти не имеет отрицательных значений на стратосферных высотах . В этом случае запирающий слой очень слабый или вообще отсутствует , и по этому существование ААК на этих высотах невоз можно .

Рисунки 3, а и 3, в соответствуют двум разным подземным ядерным взрывам с одинаковой мощно стью , произведенным на Семипалатинском полиго не . Разница состоит в том , что инфразвуковой сиг нал 3 апреля 1988 г . ( рис . 3, а ) был зарегистрирован , а сигнал от взрыва 14 сентября 1988 г . ( рис . 3, в ) – нет . Анализ соответствующих распределений по тенциала акустического канала показывает , что в первом случае приемная инфразвуковая станция Иркутск – Бадары находилась в зоне волноводного распространения , во втором – вне ее .

Можно предположить , что искомые инфразвуко вые сигналы 3 апреля и 22 апреля 1988 г . были при няты отраженными в атмосфере на высоте около 50 км . Следует заметить , что приведенные примеры характеризуют метод весьма условно , поскольку содержат некоторые допущения .

Выводы

Приведенная выше методика оценки состояния атмосферного акустического канала была апробиро вана на тестовых источниках инфразвука . Эта мето дика позволяет объяснить прохождение либо отсут ствие инфразвука на станции регистрации соответ ствующим состоянием атмосферного акустического канала . Если канал существует и функционирует , то можно определить его высотное положение , эффек тивную толщину запирающего слоя и положение виртуальных « стенок ». Реальная картина распро странения в атмосферном волноводе много сложнее , и существует еще достаточно сложных процессов , которые следует учитывать в реальном распростра нении . Для ясного понимания результатов дальнего распространения инфразвука явно недостаточно знания « средних » параметров атмосферы , поэтому необходимо развивать более точные модели атмо сферы и разрабатывать новые методы расчета слож ных акустических трасс . Работа выполнена при под держке грантов МНТЦ 1341 и 2845. Авторы выра жают благодарность Г . В . Руденко за помощь в вы полнении расчетов по модели MSIS-2000.