О новом комплексном методе реконструкции климатов и прогнозировании климатических изменений в будущем

Автор: Украинцева Валентина Васильевна, Поспелов Игорь Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 3 (24), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен принципиально новый метод реконструкции климатов прошлого и прогнозирования изменений климата в будущем, который основан на использовании данных метода спорово-пыльцевого анализа, современных метеоданных и данных о солнечной активности. В основе этого метода лежит использование «Индексов сходства» (Similarity Indeces). Индексы сходства рассчитываются для таксонов зонального уровня («Общий состав»), для доминантов и содоминантов пыльцы, спор растений в составе спорово-пыльцевых спектров в отложениях любого генезиса и возраста. По индексам сходства объективно прослеживается связь между компонентами ископаемых и современных спорово-пыльцевых спектров, и, следовательно, между растительностью прошлого, современной растительностью и климатом. Предлагаемый новый метод позволяет реконструировать основные элементы климатов прошлого и отклонения их основных элементов от элементов современного климата. Прогноз климата может быть дан для любого района исследований путём использования реконструированных основных элементов климата, современных метеорологических данных и данных о солнечной активности, выраженной в числах Вольфа (W).

Главные элементы климата в прошлом, индекс сходства (si), ископаемые спорово-пыльцевые спектры, рецентные спорово-пыльцевые спектры, растительность зонального уровня, современные метеоданные, солнечная активность, спорово-пыльцевой анализ, фитохрон, числа вольфа (w)

Короткий адрес: https://sciup.org/14042760

IDR: 14042760 | УДК: 551

Текст научной статьи О новом комплексном методе реконструкции климатов и прогнозировании климатических изменений в будущем

Terra Humana

По основным элементам климата, реконструированным нами для последних 10500 ± 140 лет BP, выявлены следующие очень важные закономерности:

-

(1) . более теплые, чем в хх в., зимние сезоны прослеживаются в этом регионе в первую половину голоцена – с 10500 ± 140 лет и вплоть до 5720 ± 60 лет BP. Отклонения по всем реконструированным элементам климата в этот длительный период времени – отрицательные (табл. 5*).

-

(2) . во вторую половину голоцена, начиная с 5720 ± 60 лет вР, климатическая ситуация меняется: климат становится, с одной стороны, более теплым в сравнении с первой половиной голоцена, а с другой стороны, менее устойчивым. в климатический оптимум, который приходился в этом регионе на суббореальный период голоцена – 3660± 60 лет BP – ситуация изменилась в корне: летние сезоны стали более теплыми относительно летних сезонов хх-го столетия: Tvii достигала 13,5°С (12,3°С); сумма положительных температур за (vi) vii–ix месяцы также возрастает до 921°С (837°С); количество осадков за год возросло до 383 мм (348 мм); зимние сезоны стали более холодными в сравнении с зимними сезонами 20-го столетия: тi достигали –37,2°С (–33,8°С); среднегодовые температуры

были более низкими в сравнении с хх-м столетием: –14,7°С (–13,4°С). Отклонения по всем реконструированным элемента климата в это время – положительные.

-

(3) . более холодным, чем в хх в. летним сезонам сопутствовали более теплые зимы; более теплым, чем в хх в., летним сезонам сопутствовали более холодные зимы (ср. данные табл. 5). Установленная связь представляет собой как бы «два крыла» единого природного процесса. Эти своеобразные «крылья» были достаточно устойчивы в первую половину голоцена – 10500 ± 140 лет BP – 7040 ± 60 лет BP. во вторую половину голоцена, начиная с 5720 ± 60 лет BP, устойчивость «крыльев» природного процесса как бы колеблется, что отражает колебания климата в интервале времени 5720 ± 60 лет BP – 500 ± 60 лет BP (1400–1470 гг. н.э.) – современность (табл. 5**).

в период инструментальных наблюдений климатическая система арктики в целом иллюстрирует резко выраженную вариабельность годовых, десятилетних и многолетних масштабов [34]. важным, но не единственным источником этой вариабельности является Северная атлантическая Осцилляция (The North Atlantic Oscillation, NAO), которая представляет собой взаимное усиление и ослабление азорского максимума и Исландского минимума давления [34, с. 291–292]. в последнее время значительное внимание уделяется арктической Осцилляции (The Arctic Oscillation, AO), которая представляет собой вариабельность месячного давления над уровнем моря севернее 20° северной широты. арктическая осцилляция имеет центр действия преимущественно в арктике, концентрируясь у Исландского минимума и в противоположных центрах действия в бассейнах атлантики и Пацифики. Эта осцилляция может быть интерпретирована как осцилляция атмосферных масс между арктикой и средними широтами, ассоциируясь с усилением или ослаблением полярных вихрей. NAO и AO выражены в течение всего года. Однако в зимние сезоны они выражены лучше, оказывая очень сходное воздействие на климат арктики [34, с. 292]. высказываются мнения, что вариабельность атмосферной циркуляции, связанная с NAO/AO, оказывает влияние на приземные температуры воздуха и осадки не только строго вдоль атлантической стороны Исландского минимума, но распространяется вдоль больших территорий северных высоких широт.

Приведенные выше полученные нами впервые данные о связи холодных и теплых сезонов и о динамике холодных и теплых ритмов в бассейне реки фомич в течение 10500 лет ± 140 лет BP (табл. 5) мы рассматриваем как сигналы из далекого прошлого о проявлении AO/NAO в этом высокоширотном регионе арктики. Механизмы и центры действия AO/NAO детально описаны для северного полушария Земли [34], что позволило нам распознать впервые проявление действия этих атмосферных явлений над территорией полуострова таймыр в течение всего голоцена и проследить их влияние на формирование климата, а, следовательно, и на формирование растительного покрова в этом высокоширотном регионе арктики.

Прогноз региональный. Итак, изучив верховой торфяник из бассейна р. фомич, мы получили впервые непрерывную информацию о естественной эволюции растительного покрова и климата в юговосточной части полуострова таймыр в течение более чем 10 500 лет. другого подобного торфяника с территории полуострова таймыр пока неизвестно. Этот факт отмечается, кстати, многими исследователями.

Приведенные выше данные (табл. 5; рис. 4*), иллюстрируют долгопериодические (5000 лет), среднепериодические (2400 лет) и короткопериодические (490 лет) изменения климата, которые характери зуются потепле ниями и похолоданиями.

в течение хх в. многолетние зональные температуры воздуха свидетельствуют повсюду о их повышении около 1°С, но с большой вариабельностью: (1) общее потепление с 1900 по 1940 гг.; это потепление лучше всего проявлялось с 1920 по 1940 гг.; (2) общее похолодание – 1940 по 1970 гг.; (3) общее потепление с 1970 г., которое все еще продолжается [34]. Однако, согласно данным н.в. Ловелиуса [12], в последние годы 20-го столетия отмечена тенденция к снижению прироста ширины годичных колец у лиственницы гмелина Larix gmelinii в урочище ары-Мас на крайнем пределе ее ареала на таймыре. Чрезвычайно важным является продление серии этих годичных колец до 1996 г., подтвердившее тенденцию снижения ширины их прироста за последние 26 лет: 1960-1969 гг. (0, 518 мм); 1970–1979 гг. (413 мм); 1980–1989 гг. (0,456 мм); 1990–1996 гг. (0,376 мм). По мнению н.в. Ловелиуса, это может указывать на ухудшение условий роста и развития этой древесной породы и, следовательно, на похолодание. «Однако сколь долго продлится это похолодание, сказать пока трудно; но если судить об устойчивости направленных колебаний в прошлом, то это внутри-вековое колебание может быть достаточно продолжительным» [12, с. 94].

Мы полагаем, что отмечаемые явления потепления современных зим на полуострове таймыр [13] и в ряде других высокоширотных районов арктики [34], как раз и могут быть свидетельством похолоданий летних сезонов, что было характерно для первой половины голоцена в районе наших исследований (ср. данные табл. 5 и рис. 4).

Приведенные выше элементы климата, реконструированные для юго-восточной части полуострова таймыр, отчетливо коррелятивны с динамикой пятен на Солнце, реконструированных для последних 11 тыс. лет для средних широт Северного полушария [35]. Это подтверждает глобальный характер изменения климата на Земле под воздействием Солнца в течение голоцена. таким образом, у нас есть все основания использовать данные, полученные нами по голоцену таймыра, как аналог и инструмент для прогноза изменения климата в будущем для этого региона. Однако полагаем, что в связи с изложенными выше фактами, строить прогноз изменения климата на будущее целесообразно по двум сценариям: для похолодания и для потепления, чтобы быть готовыми к тому и другому событиям. для прогнозных построений в районе наших исследований есть два исторически достоверных,

Cреда обитания

установленных нами для этого региона аналога: похолодание в так называемый малый ледниковый период 500 ± 60 лет BP (1400–1470 гг. A.D.) и потепление в суббореальный период голоцена 3660 ± 60 лет BP. Прогноз для наглядности мы представляем в таблице 6.

В случае похолодания климата летние сезоны в этом регионе будут холоднее, чем летние сезоны хх в.: средняя температура июля будет ниже на 0,6 °С, чем в хх в. (12,3 °); сумма температур за vii–ix месяцы будет также на 42° ниже (837°); однако зимние сезоны будут более теплыми: средняя температура января будет выше средней многолетней температуры хх в. на 1,7 °С; среднегодовая температура будет также выше на 0,7 °С в сравнении со среднегодовой температурой хх в.; осадков будет в среднем выпадать на 36 мм меньше, чем в хх в. (312 мм), но 62% их (193 мм) будет приходиться на летние сезоны (табл. 6). в связи с этим возникнет опасность наводнений. Именно здесь следует отметить тот факт, что проведенными нами исследованиями в системе рек Медвежья и Котуй, впервые был установлен феномен палео- наводнений для юго-восточной части полуострова таймыр [29]. начиная со второй половины суббореального периода голоцена, а именно с 3900± 60 лет BP, наводнения в этом регионе происходят постоянно. Судя по современной гидрологической ситуации рек, уровень подъема вод во время половодий достигал порядка 4 метров и выше в реке пра-Котуй и порядка 1,5 м – в реке пра-Медвежья.

В случае потепления климата летние сезоны в этом регионе будут более теплыми, чем летние сезоны хх в.: средняя температура июля будет на 1,2° выше, чем в хх в. (12,3°) и составит порядка 13,5 °С; сумма температур за vii–ix месяцы будет на 84° выше, чем в хх в., и будет достигать порядка 920 °С. Однако зимние сезоны будут более холодными, чем в хх в.: среднеянварские температуры будут на 3,4 °С ниже среднеянварских температур хх в.; среднегодовые температуры будут также ниже среднегодовых температур хх в. на 1,3 °С. Отклонения по всем элементам климата будут положительными.

Представленные выше два сценария прогноза изменения климата в будущем

Terra Humana

Таблица 6

Сценарии прогноза элементов климата для территории полуострова Таймыр на фоне изменений климата этого региона в прошлом

|

Время AD/ BP yrs |

Фито-хрон |

Индекс сходства |

Температура, °С |

Осадки, мм |

|||||

|

июля |

января |

средняя за год |

Σ T за 5–9 месяцы |

Σ за год |

Σ за 5–9 месяцы / % от Σ осадков за год |

||||

|

SI1 |

SI2 |

||||||||

|

ПРОгнОЗ |

|||||||||

|

Потепление |

13,5(+1,2) |

-37,2(+3,4) |

-14,7(+1,3) |

921(+84) |

383(+35) |

223 / 58, 0 |

|||

|

Похолодание |

11,7(-0.6) |

-32,1(-1,7) |

-12,7(-0,7) |

795(-42) |

312(-36) |

193 / 62,0 |

|||

|

1953– 2003 гг. |

II4 |

1 |

1 |

12,3 |

-33,8 |

-13,4 |

837 |

348 |

203 / 58,0 |

|

500±60 |

II 3 |

0,95 |

0,34 |

11,7(-0.6) |

-32,1(-1,7) |

-12,7(-0,7) |

795(-42) |

312(-36) |

193 / 62,0 |

|

3660±60 |

II2 |

1,1 |

1,31 |

13,5(+1,2) |

-37,2(+3,4) |

-14,7(+1,3) |

921(+84) |

383(+35) |

223 / 58, 0 |

|

5720±60 |

II1 |

0,90 |

0, 90 |

11,1(-1,2) |

-30,4(-3,4) |

-12(-1,4) |

753(-84) |

313(-35) |

183 / 58, 0 |

|

7040±60 |

I 4 |

0,28 |

0,83 |

10,2(-2,1) |

-28(+5,8) |

-11,2(-2,2) |

695(-142) |

289(-59) |

168 / 58, 3 |

|

7530±70 |

I3 |

0,29 |

0,52 |

6,4(-5,9) |

-17,6(-16,2) |

-7,1(-6,4) |

435(-402) |

181(-167) |

106 / 58,6 |

|

8150±60 |

I 2 |

0,45 |

0,80 |

9,8(-2,5) |

-27(-6,8) |

-10,7(-2,7) |

670(-167) |

278(-70) |

162 / 58,0 |

|

10500 ±140 |

I 2 |

0,32 |

0,80 |

9,8(-2,5) |

-27(-6,8) |

-10,7(-2,7) |

670(-167) |

278(-70) |

162 / 58,0 |

|

I1 |

0,26 |

1,41 |

19(+6,7) |

-52(+18,6) |

-20,O(-6,6) |

1266(+329) |

539(-191) |

336 / 62,0 |

|

Si1– группа деревьев; Si2– группа кустарников и кустарничков.

можно с уверенностью рассматривать для всего таймыра, так как данные метеостанции посёлка хатанга, которые использованы для палеоклиматических реконструкций в качестве района-аналога, и данные метеостанции города дудинка довольно близки, и характеризуют климатические условия полуострова таймыр в целом [13].

Прогноз глобальный. возникает естественный и очень важный вопрос: можно ли использовать данные представленного выше регионального прогноза для прогноза изменения климата в будущем в глобальном масштабе? да, естественно, можно и нужно, так как наш региональный прогноз основан на данных естественного изменения климата в течение последних 10500 лет, которые были обусловлены, как будет показано ниже, глобальными изменениями климата в этот длительный временной интервал.

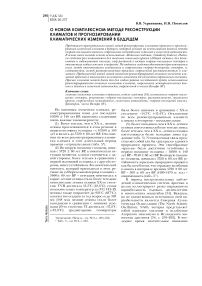

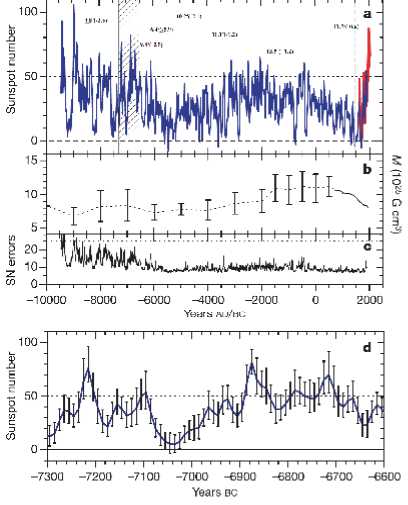

Семь радиоуглеродных дат, полученных по пробам торфа, взятых нами из торфяника в бассейне реки фомич (табл.1*), мы нанесли на график динамики солнечных пятен, которые реконструированы по содержанию радиоактивного углерода в кольцах деревьев, произраставших в средних широтах северного полушария Земли в течение последних 11 тысяч лет [35; рис. 5]. Представленный график иллюстрирует активность Солнца в этот временной интервал. на нем показаны эпизоды высокой активности Солнца (заштрихованная часть рисунка) и сильно пониженной его активности; горизонтальная пунктирная линия маркирует порог, выше которого Солнце должно было быть, по мнению авторов, исключительно активным. две, полученные нами, радиоуглеродные даты – 10500 ± 140 лет BP и 8150 ± 60 лет BP – приходятся на эпизоды повышенной активности Солнца: число пятен на Солнце было выше 50–и; еще две даты – 7530 ± 70 лет BP и 7040 ± 60 лет BP – приходятся на эпизоды сильно пониженной его активности – великий минимум (grand minima); дата 5720 ± 60 лет BP приходится на интервал повышения солнечной активности, но эта активность еще несколько не достигала порога, выше которого она должна была бы быть исключительно активной; дата 3660 ±60 лет BP приходится на эпизод выше порога солнечной активности; дата 500 ±60 лет BP приходится на эпизод очень низкой активности Солнца, который соответствует Малому ледниковому периоду (рис. 5).

Среднеиюльские температуры воздуха, реконструирова нные нами с использова-

7530470 7040160

105004140 8150160 5720160 3660460 nOCMO

10000 8000 6000 4000 2000 О

Рис. 5. Динамика радиоуглеродных дат и средне июльских температур воздуха, реконструированных по индексам сходства, на фоне динамики солнечных пятен, реконструированных Solanki et al. [32] по содержанию радиоактивного углерода в кольцах деревьев, формировавшихся в течение последних 11 тыс. лет.

нием индексов сходства и нанесенные на график Solanki et al. [35], позволили впервые составить объективное и наглядное представление об их динамике в этом высокоширотном регионе арктики в течение всего голоцена, а также об их отклонениях от среднеиюльских температур 20-го столетия (рис. 5). Приведенные выше радиоуглеродные даты, полученные нами, которые представлены на фоне динамика солнечных пятен, реконструированных по содержанию радиоактивного углерода в кольцах деревьев [35], свидетельствуют о синхронности биоклиматических ритмов на Земле с активностью Солнца в течение последних 10500–11000 лет. Следовательно, главным триггером и маркером изменений климата на Земле в этот длительный временной интервал являлась солнечная активность. Cолнечной активностью называется совокупность всех процессов, происходящих на Солнце. Эта безграничная и беспредельная реальность описывается различными индексами, которые отражают отдельные стороны состояния актив-

Cреда обитания

ных зон Солнца [10, с. 126]. Сформулировав единый закон солнечной активности воль-фа–Шперера–хела–Оля, согласно которому солнечная активность есть функция пре- рывная и знакопеременная между ее циклами, в.н. Купецкий провёл кросс-корреляционный анализ «матрицы солнечного времени» для того, чтобы выявить каким может быть фон солнечной активности в циклах xxi в. в сравнении с xx веком. При этом каждый предшествующий год им сопоставлялся со всеми последующими годами как по горизонтали (по хронологическому ходу времени, внутри циклов), так и по вертикали (поперек хода времени, между циклами). в конечном итоге получилось, что максимумы солнечной активности 11–летних циклов xx века, выраженные в числах вольфа (W Мах), имеют прямую связь с максимумами xviii в. в свою очередь, максимумы xxi века (который начался с 20-го цикла в 1964 г.) имеют обратную связь с максимумами xix в. на основании анализа «матрицы солнечного времени» в.н. Купецкий представил будущие максимумы солнечной активности, выраженной в числах вольфа, в следующем виде:

23-й цикл – 140 единиц около 2000 года 24-й цикл – 100 единиц около 2012 года 25-й цикл – 110 единиц около 2024 года 26-й цикл – 130 единиц около 2036 года 27-й цикл – 100 единиц около 2048 года

Сопоставив прогноз в.н. Купецкого и полученные нами палеоклиматические данные (табл. 7), мы вышли на прогноз изменений климата в будущем в высокоши-ротныхрайонах арктики. Представленные в этой таблице данные – это фактически матрица, которая отражает реакцию ландшафтной оболочки Земли на изменчивость солнечной активности в прошлом, настоящем и будущем для 71°42 ‘с. ш., 108°03’ в.д. Следуя пониманию термина «матрица» в.н. Купецким, мы называем таблицу 7 «гелио-климатической матрицей». «Если таблица может представлять собою простой, субъективный перечень каких–либо данных, то «матрица» содержит в себе более емкие сведения, поскольку она составляется по определенным объективным рецептам, правилам или алгоритмам» [10:127].

Из данных составленного им прогноза в.н. Купецкий сделал вывод о том, что на рубеже веков около и за 2000-м годом не следует ждать небывалого, катастрофического подъема солнечной активности, равно как и необычных катаклизмов в ландшафтной оболочке Земли. Из представленного выше прогноза в.н. Купецкого вытекает еще один принципиально очень важный вывод: в предстоящие 50 лет колебания солнечной активности, а, следовательно, и климата на Земле бу-

Таблица 7

Прогноз изменения основных элементов климата в предстоящие 50 лет для высокоширотных районов российской части Арктики

Terra Humana

|

Купецкий, 1998 |

Украинцева, 2008 |

|||||||

|

Цикл |

Год |

Max W |

Год (AD/ВP) |

Элементы климата |

||||

|

TVII |

T I |

∆T за год |

Осадки, мм (год) |

Si |

||||

|

27 |

2048 |

100 |

2048 |

(–0,6) |

(–1,7) |

(–0,7) |

(–36) |

0,95 |

|

26 |

2036 |

130 |

2036 |

12,3 |

–33,8 |

– 13,4 |

348 |

1,0 |

|

25 |

2024 |

110 |

2024 |

(– 0,6) |

(– 1,7) |

(– 0,7) |

(– 36) |

0,95 |

|

24 |

2012 |

100 |

2012 |

(– 0,6) |

(–1,7) |

(– 0,7) |

(–36) |

0,95 |

|

23 |

2000 |

140 |

2000 |

12,3 |

–33,8 |

–13,4 |

348 |

1,0 |

|

1400–1470 (500±60) |

11,7(–0,6) |

–32, 1(–1,7) |

–12,7(–0,7) |

312 (– 36) |

0,95 |

|||

|

3660±60 |

13,5 (+1,2) |

–37,2 (+3,4) |

–14,7 (+1,3) |

383(+ 35) |

1,1 |

|||

|

5720±60 |

11,1(–1,2) |

–30,4(–3,4) |

–12,0(–1,4) |

313(–35) |

0,9 |

|||

|

7040±60 |

10,2(–1,2) |

–28,0(–5,8) |

–11,2(–2,2 |

289(–69) |

0,83 |

|||

|

7530±70 |

6,4(–5,9) |

–17,6(–16,2) |

–7,1(–6,4) |

181(–167) |

0,52 |

|||

|

8150±60 |

9,8(–2,5) |

–27,0(–6,8) |

–10,7(–2,7) |

278(–70) |

0,80 |

|||

|

10500±60 |

9,8(–2,5) |

–27,0(–6,8) |

–10,7(–2,7) |

278(–70) |

0,80 |

|||

Примечание: в скобках даны отклонения элементов климата от значений 1950–2003 гг.

дут продолжаться. в 23-м, текущем цикле (2000–2011 гг.), солнечная активность которого достаточно высока, потепление продолжится; это потепление сменят два цикла похолоданий (24-й, 25-й циклы), когда активность Солнца снизится до 100– 110 единиц вольфа; 26-й цикл будет более теплым, чем предыдущие два цикла, тогда как в 27-й цикл (около 2048 года) солнечная активность вновь понизится до 100 единиц (похолодание).

Именно здесь необходимо отметить, что в рамках Международного проекта «Arctic Climate impact Assessment» (ACiA, 2005), впервые был представлен долгосрочный прогноз климатических изменений для высокоширотных районов арктики: атмосферной циркуляции, приземных температур воздуха и осадков для последней части xxi–го века (2060–2089 гг.). Прогноз этот подробно освещен в работе [34? с. 326–334]. Согласно этому прогнозу, в высокоширотных районах арктики в конце xxi–го века ожидается достаточно сильное потепление.

Прогнозируемые нами изменения основных элементов климата в высокоширотных районах Российской части арктики представлены в виде отклонений от современных их значений (табл. 7).

Мы полагаем, что такой прием позволяет дать реальный прогноз для любого конкретного района и региона на основании текущих метеорологических данных. Представленный в табл. 7 прогноз изменения климата в высокоширотных районах российской части арктики мы вправе назвать прогнозом в.н. Купецкого – в.в. Ук раинцевой, так как этот прогноз основан на синтезе гелио-телескопических, палеогеографических и метеорологических данных.

Список литературы О новом комплексном методе реконструкции климатов и прогнозировании климатических изменений в будущем

- Борисов А.А. Палеоклиматы территории СССР. -Л., 1965. -112 с.

- Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. -434 с.

- Вальтер, Г. Растительность земного шара. Эколого-географическая характеристика. Т. 2. -М.: Прогресс, 1974. -423 с.

- Вальтер, Г. Растительность земного шара. Эколого-географическая характеристика. Т. 3. -М.: Прогресс, 1975. -429 с.

- Гричук В.П. Применение пыльцевого анализа для реконструкции физико-географических условий прошлого//Второй Всесоюзн. географич. съезд 25-31 января 1947 г.. Тезисы докладов по секции физической географии. -М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1948. -С. 36-38.

- Гричук В.П. Опыт реконструкции некоторых элементов климата северного полушария в атлантический период голоцена//Голоцен. -М.: Наука, 1969. -С. 41-57.

- Гричук В.П. Палеоботаническое обоснование стратиграфического расчленения четвертичных отложений на территории СССР//Проблемы современной палинологии. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1984. -С. 51-54.

- Гричук В.П., Заклинская Е.Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. -М.: Госизд. географ. лит., 1948. -223 с.

- Келлер Б. А. Главные типы и основные закономерности в растительности СССР. Т. I. -1938. -С. 132-181.

- Купецкий В.Н. Ландшафты замерзающих морей/Дис. …д-ра географ. наук. -СПб: СПбГУ, 1998. -194 с.

- Купецкий В.Н. В Арктику мы вернемся/Сб. статей. -Магадан, 2005.

- Ловелиус Н.В. Исследование погодичных и многолетних изменений температуры воздуха в Субарктике Средней Сибири и радиального прироста Larix gmelinii на Ары-Масе.-Исследование природы Таймыра. Выпуск 1. Закономерности пространственного размещения и взаимосвязи климата, растительности, почв, животного мира. Ландшафты. -Труды Государственного биосферного заповедника «Таймырский». -Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2001. -С. 50-69.

- Ловелиус Н.В. Метеорологические условия Хатанги и сопредельных территорий//Таймыр. Малочисленные народы. Природные условия. Фауна. -Санкт-Петербург-Хатанга, 2001. -С. 69-84.

- Матвеева Н.В. Зональность в растительном покрове Арктики. -СПб., 1998. -220 с.

- Нейштадт М.И., Тюлина Л.Н. К истории четвертичной и послечетвертичной флоры района р. Майн, притока Анадыря//Труды Арктического института. Т. XL. -Ленинград: Изд-во Главного управления северного морского пути. 1936. -С. 259-280.

- Поспелова Е.Б., Поспелов И.Н. Флора сосудистых растений Таймыра и сопредельных территорий. Часть 1. Аннотированный список флоры и ее общий анализ. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. -457 с.

- Савина С.С., Хотинский Н.А. Зональный метод реконструкции палеоклиматов голоцена//Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. -М.: Наука, 1982.-С. 231-244.

- Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги.-Новосибирск: Наука, 1980. -256 с.

- Справочник по климату СССР. Вып.33, часть 2. Температура воздуха и почвы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1966. -287 с.

- Украинцева В.В. Реконструкция климатов прошлого по палинологическим данным//Известия РАН. Сер. Географическая. -1992, Т. 6. -С. 90-95.

- (Украинцева В.В.) Ukraintseva V.V. Vegetation Cover and Environment of the «Mammoth Epoch» in Siberia/Ed. L. Agenbroad, J. Mead, R. Hevly. -The Mammoth Site, SD, 1993. -309 p.

- Украинцева В.В. Растительность и климат Сибири эпохи мамонта/Ред. В.Н. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов. -Красноярск: Восточно-Сибирский филиал Международного института леса, 2002. -192 с.

- (Украинцева В.В.) Ukraintseva V.V. Use of the index of similarity for the assessment of fossil spore-pollen spectra//Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии. Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17-18 мая 2005 г. Вып. 1. -М.: ГЕОС, 2005. -С. 314-318.

- (Украинцева В.В., Поспелов И.Н.) Ukraintseva V.V., Pospelov I.N. The first data on the history and evolution of vegetation and climate in the northern part of the Anabar Plateau in the Holocene//Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии. -Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17-18 мая 2005 г. Вып. 1. -М.: ГЕОС, 2005. -С. 319-324.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Первые данные об истории и эволюции растительности и климата северной части Анабарского нагорья в голоцене//XI Всероссийская палинологическая конференция «ПАЛИНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». Мат-лы конф. 27 сентября -1 октября 2005 г. -М., 2005. -С. 261-262.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. О связях состава растительности и состава спорово-пыльцевых спектров поверхностных проб (устье р. Оленья, полуостров Таймыр)//Известия РАН. Серия Географическая. -2006, № 3. -C. 97-109.

- Украинцева В. В., Поспелов И.Н. Первые данные к истории растительности и климата в северной части Анабарского нагорья в голоцене//География и природные ресурсы. -2006, № 3. -С. 87-94.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Первые данные об истории и эволюции растительного покрова и климата севера Анабарского нагорья в голоцене//Исследование природы Таймыра. Вып. 5. Четвертичная история, климат, почвы, флора и растительность, животный мир. -Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2006. -С. 19-35.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Биостратиграфические свидетельства об экстремальных наводнениях в голоцене: полуостров Таймыр, Россия//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. Мат-лы V Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Москва, 7 -9 ноября 2007 г. -М.: ГЕОС, 2007. -С. 424-427.

- Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1962. -439 с.

- ACIA Scientific Report. -Cambridge University Press, 2007. -1024 p.

- Fegri K. аnd Iversen, J. Textbook of pollen analysis/4 th ed. -New York: Hafner, 1989. -328 p.

- Tukhanen S. Climatic Parameters and Indices in Plant Geography. -1980.

- Serreze, M.C.and Barry, R.G. The Arctic Climate System. -Cambridge University Press, 2005.

- Solanki S.K., Usoskin I.G., Kromer B., Schьssler M., Beer J. Unusual activity of the Sun during recent decades to the previous 11,000 years//Nature. -2004, № 431. -Р. 1084-1087.

- Купецкий В.Н. В Арктику мы вернемся/Сб. статей. -Магадан, 2005.

- Ловелиус Н.В. Исследование погодичных и многолетних изменений температуры воздуха в Субарктике Средней Сибири и радиального прироста Larix gmelinii на Ары-Масе.-Исследование природы Таймыра. Выпуск 1. Закономерности пространственного размещения и взаимосвязи климата, растительности, почв, животного мира. Ландшафты. -Труды Государственного биосферного заповедника «Таймырский». -Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2001. -С. 50-69.

- Ловелиус Н.В. Метеорологические условия Хатанги и сопредельных территорий//Таймыр. Малочисленные народы. Природные условия. Фауна. -Санкт-Петербург-Хатанга, 2001. -С. 69-84.

- Матвеева Н.В. Зональность в растительном покрове Арктики. -СПб., 1998. -220 с.

- Нейштадт М.И., Тюлина Л.Н. К истории четвертичной и послечетвертичной флоры района р. Майн, притока Анадыря//Труды Арктического института. Т. XL. -Ленинград: Изд-во Главного управления северного морского пути. 1936. -С. 259-280.

- Поспелова Е.Б., Поспелов И.Н. Флора сосудистых растений Таймыра и сопредельных территорий. Часть 1. Аннотированный список флоры и ее общий анализ. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. -457 с.

- Савина С.С., Хотинский Н.А. Зональный метод реконструкции палеоклиматов голоцена//Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. -М.: Наука, 1982.-С. 231-244.

- Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги.-Новосибирск: Наука, 1980. -256 с.

- Справочник по климату СССР. Вып.33, часть 2. Температура воздуха и почвы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1966. -287 с.

- Украинцева В.В. Реконструкция климатов прошлого по палинологическим данным//Известия РАН. Сер. Географическая. -1992, Т. 6. -С. 90-95.

- (Украинцева В.В.) Ukraintseva V.V. Vegetation Cover and Environment of the «Mammoth Epoch» in Siberia/Ed. L. Agenbroad, J. Mead, R. Hevly. -The Mammoth Site, SD, 1993. -309 p.

- Украинцева В.В. Растительность и климат Сибири эпохи мамонта/Ред. В.Н. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов. -Красноярск: Восточно-Сибирский филиал Международного института леса, 2002. -192 с.

- (Украинцева В.В.) Ukraintseva V.V. Use of the index of similarity for the assessment of fossil spore-pollen spectra//Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии. Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17-18 мая 2005 г. Вып. 1. -М.: ГЕОС, 2005. -С. 314-318.

- (Украинцева В.В., Поспелов И.Н.) Ukraintseva V.V., Pospelov I.N. The first data on the history and evolution of vegetation and climate in the northern part of the Anabar Plateau in the Holocene//Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии. -Труды Международной палеоботанической конференции. Москва, 17-18 мая 2005 г. Вып. 1. -М.: ГЕОС, 2005. -С. 319-324.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Первые данные об истории и эволюции растительности и климата северной части Анабарского нагорья в голоцене//XI Всероссийская палинологическая конференция «ПАЛИНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». Мат-лы конф. 27 сентября -1 октября 2005 г. -М., 2005. -С. 261-262.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. О связях состава растительности и состава спорово-пыльцевых спектров поверхностных проб (устье р. Оленья, полуостров Таймыр)//Известия РАН. Серия Географическая. -2006, № 3. -C. 97-109.

- Украинцева В. В., Поспелов И.Н. Первые данные к истории растительности и климата в северной части Анабарского нагорья в голоцене//География и природные ресурсы. -2006, № 3. -С. 87-94.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Первые данные об истории и эволюции растительного покрова и климата севера Анабарского нагорья в голоцене//Исследование природы Таймыра. Вып. 5. Четвертичная история, климат, почвы, флора и растительность, животный мир. -Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2006. -С. 19-35.

- Украинцева В.В., Поспелов И.Н. Биостратиграфические свидетельства об экстремальных наводнениях в голоцене: полуостров Таймыр, Россия//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. Мат-лы V Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Москва, 7 -9 ноября 2007 г. -М.: ГЕОС, 2007. -С. 424-427.

- Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1962. -439 с.

- ACIA Scientific Report. -Cambridge University Press, 2007. -1024 p.

- Fegri K. аnd Iversen, J. Textbook of pollen analysis/4 th ed. -New York: Hafner, 1989. -328 p.

- Tukhanen S. Climatic Parameters and Indices in Plant Geography. -1980.

- Serreze, M.C.and Barry, R.G. The Arctic Climate System. -Cambridge University Press, 2005.

- Solanki S.K., Usoskin I.G., Kromer B., Schьssler M., Beer J. Unusual activity of the Sun during recent decades to the previous 11,000 years//Nature. -2004, № 431. -Р. 1084-1087.