О важных направлениях в сравнительном анализе философско-богословских концепций князя Е. Н. Трубецкого и священника П. Флоренского

Автор: Павлюченков Николай Николаевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию со дня кончины Е. Н. Трубецкого (1865-1920)

Статья в выпуске: 3 (6), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье сопоставляются некоторые философско-богословские концепции Е. Н. Трубецкого и свящ. П. Флоренского. Анализируется первая публикация их переписки и публикация выступления Е. Трубецкого на заседании Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева в Москве в 1914 г. Отмечается, что переписка и выступление Е. Трубецкого «Свет Фаворский и преображение ума» задавали две темы для сравнительного анализа концепций двух мыслителей, которые являются взаимосвязанными между собой и обусловленными различными подходами Трубецкого и Флоренского к осмыслению философии всеединства В. Соловьева. В этой связи рассматриваются также другие особенности метафизики и гносеологии Трубецкого и Флоренского. Особое внимание уделяется их представлениям о Божественных идеях и о критериях достоверности религиозного опыта. Делается главный вывод о том, что концепции Трубецкого и Флоренского следует рассматривать с учетом их отношения к В. Соловьеву, Шеллингу и немецкой мистике. Данная статья представляет собой главным образом собрание материалов для будущих исследований и содержит лишь предварительный анализ, который может послужить введением в дальнейшую разработку обозначенной темы.

Е. трубецкой, п. флоренский, в. соловьев, гносеология, метафизика, всеединство, религиозный опыт, философия, мистика

Короткий адрес: https://sciup.org/140294783

IDR: 140294783 | УДК: 1(091)(470):271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_3_33

Текст научной статьи О важных направлениях в сравнительном анализе философско-богословских концепций князя Е. Н. Трубецкого и священника П. Флоренского

Особый интерес к сравнительному анализу религиозно-философского наследия кн. Е. Н. Трубецкого и свящ. Павла Флоренского возник еще три десятилетия назад благодаря осуществленной игуменом Андроником (Трубачевым) и С. М. Половинкиным публикации текста доклада Е. Трубецкого «Свет Фаворский и преображение ума»1 и нескольких его писем, хранившихся в семейном архиве Флоренских2. Эту публикацию по затронутым в ней вопросам можно было разделить на две неравные части.

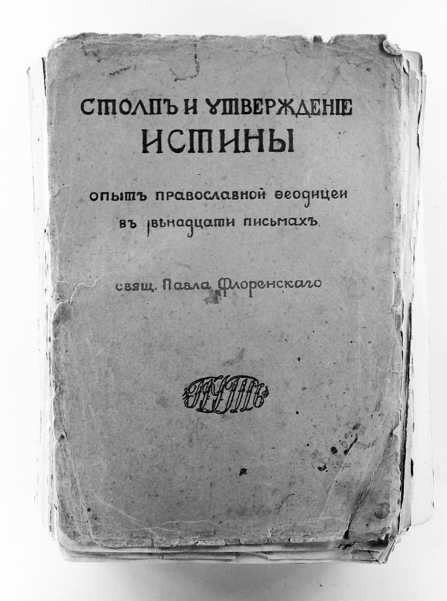

Первая часть включала два письма, которые публикаторы датировали началом января 1914 г., а также сам доклад, прочитанный Е. Трубецким в Московском религиозно-философском обществе памяти В. Соловьева 26 февраля 1914 г. и посвященный только что вышедшей в издательстве «Путь» книге свящ. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины». Здесь Трубецкой указывал на общий для себя и Флоренского «критерий» — Фаворский свет3 и выражал свое несогласие с изложенным в работе Флоренского учением об антиномиях. Трубецкой настаивал на вечной ценности дискурсивных, логических способностей человеческого ума, что, как он был уверен, вытекает из христианского догмата Боговоплощения. Он указывал на радостный «благовест всеобщего Преображения», который звучит в «Столпе и утверждении Истины»4, и который, по его мнению, должен утверждать возможность участия в этом всеобщем, «богочеловеческом» процессе не только интуитивной (сердечной), но и разумной, интеллектуальной сферы человека.

Вторая часть состояла из небольшого (и последнего из опубликованных) письма Е. Трубецкого от 30 марта 1917 г. В письме обсуждались две крайности в «философии»

Труды Е. Н. Трубецкого на современной выставке

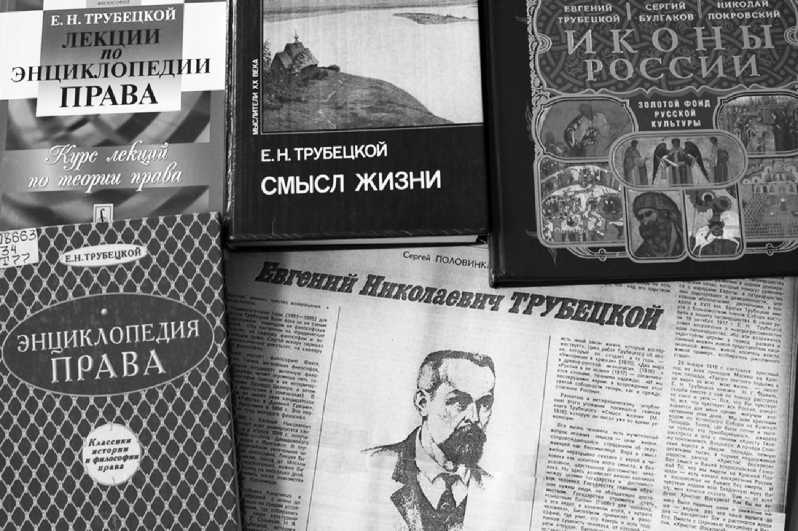

Философы (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский). Худ. М. В. Нестеров, 1917 г.

и «мистике», когда либо преобладает интеллект при полной атрофии «духовного ока», либо имеет место «религиозный опыт», не проверяемый и не контролируемый «судом сове-сти»5. По существу, это была вариация той же самой критики «алогизма», которая к этому времени для Трубецкого получила новые поводы и основания. В 1916 г. свящ. П. Флоренский и С. Н. Булгаков издали рукописи — мистические «откровения» Анны Шмидт6, и письмо, очевидно, явилось частью возникшей между Трубецким и Флоренским дискуссии о степени ценности принципиально выводимых за рамки «логики» религиозных переживаний.

С тех пор внимание исследователей по преимуществу было направлено на комплекс вопросов и проблем, затронутых только в первой части публикации7. Исследовались специфические особенности гносеологии Е. Трубецкого и П. Флоренского, обсуждалось отмеченное уже игуменом Андроником и С. Половинкиным сходство некоторых идей, изложенных Е. Трубецким в «Смысле жизни», с идеями «Столпа и утверждения Истины» и, особенно, с положениями поздних лекций Флоренского, прочитанных в Москве в 1918–1920 гг. Гораздо меньше внимания было уделено спору Трубецкого с Флоренским о критериях церковности и духовной доброкачественности религиозного опыта, который на самом деле не только не закончился, но и обострился, главным образом в связи с отношением к «откровениям» Анны Николаевны Шмидт. В предисловии к публикации «Из рукописей А. Н. Шмидт» Флоренский высказал целый ряд своих достаточно важных мыслей о «прелести» и о возможности постижения истины в той мистике, которая, по его же указанию, с точки зрения Церкви должна быть признана «безблагодатной»8. Письмо Е. Трубецкого Флоренскому от 30 марта 1917 г. фактически явилось ответом на эти мысли. Обнаруживаемое здесь различие позиций двух мыслителей представляет особый интерес для специального исследования, прежде всего в связи с тем, что они — каждый по-своему — пытались переосмыслить концепции всеединства, богочеловечества и софиологии В. Соловьева.

Предварительные замечания

По поводу наиболее обсуждаемой проблемы участия человеческого ума в процессе благодатного преображения человека были высказаны мнения, что Е. Трубецкой просто не понял направление мысли Флоренского9 и настаивал на том, с чем Флоренский на самом деле был также полностью согласен. В предисловии к публикации переписки Е. Трубецкого с Флоренским С. М. Половинкин и игумен Андроник (Трубачев) отметили, что недоразумение достаточно скоро, по крайней мере для самого Трубецкого, было устранено, и он написал о. Павлу, что их разногласия приняли «характер совместного разъяснения общих нам обоим начал, нежели спора в собственном смысле»10.

К этому можно добавить, что в своем выступлении 26 февраля 1914 г. Е. Трубецкой, полемизируя с Флоренским, духовное преображение отнес ко всему естеству человека. «Оно, — говорил он, — должно начинаться в сердце — центре его духовной жизни — и оттуда распространяться на всю периферию»11. Но в символической онтологии Флоренского именно весь человек в его наличном состоянии , со всеми ныне существующими органами (душевными и телесными) символичен; в человеке все имеет свое глубокое онтологическое значение12. Можно лишь вести речь о греховном изменении в иерархии человеческих сил и способностей, но ни одна сила души и ни один орган тела сами по себе не могут считаться какими-либо производными человеческого падения или как-либо связанными с падением (например, сотворенными в предвидении падения). Соответственно, в грядущем обновлении твари ничто в составе человека не может оказаться излишним, ничто не подлежит уничтожению, но все найдет свое новое, достойное применение. Эти положения поздней «конкретной метафизики» Флоренского только отчасти нашли свое отражение в «Столпе и утверждении Истины», и, по-видимому, этого было еще не достаточно, чтобы Е. Трубецкой обратил на них должное внимание.

Кроме того, определенные ошибки в выяснении действительной позиции Флоренского могли возникать вследствие того, что сам термин «антиномия» он употреблял в двух разных смыслах (то как «противоречие», то как «антитеза», что отметил Е. Трубецкой13), а также не сделал строгого разграничения таких понятий, как «ум», «разум» и «рассудок» (на что обратил внимание еп. Феодор (Поздеевский)14). Сама онтология символа Флоренского в целом оказалась до конца продуманной и адекватно представленной только в его поздних лекциях (1918–1922).

Если же центр критических замечаний Трубецкого видеть в тезисе о необходимости признать начало преображения всего человека уже в этой жизни, т. е. «здесь и теперь» (а не относить преображение только к реальности грядущего нового мира), то для этой критики в «Столпе и утверждении Истины» можно найти больше оснований. В одном месте (в главе «Утешитель») у Флоренского даже прямо сказано, что «для твари еще не началось восстановление и слава, откровения которой ждет она, стеная и мучаясь (см. Рим 8:19–23)»15. Но и в этом случае мысль Флоренского не должна быть признана столь однозначной, поскольку тогда не ясно, как понимать то самое «возвещение» Флоренским Фаворского света, которое так высоко оценил сам Трубецкой16. Ведь Флоренский привел в «Столпе и утверждении Истины» факты, свидетельствующие о причастии этому свету христианских святых, обретавших, благодаря этому, духовную красоту еще в своей земной жизни. «Самый разум, — пишет Флоренский, — раздроблен и расколот, и только очищенно благодатный ум святых подвижников несколько цельнее: в нем началось срастание разломов и трещин, в нем болезнь бытия залечивается, раны мира затягиваются…»17 Это именно и означает, что человек имеет возможность, благодаря духовной подвижнической жизни, уже в этом мире встать на путь преображения, в том числе и преображения своего ума. Кроме того, в этом месте в «Столпе и утверждении Истины», как и во многих других, Флоренский отмечает (а в других местах — подчеркивает) онтологическую связь человека и мира: постепенное онтологическое исцеление человека означает и постепенное преодоление «болезни» всего бытия18.

Как известно, ту же самую идею Е. Трубецкой особенно ярко выразил в статьях, написанных под впечатлением от состоявшегося в начале ХХ в. открытия древнерусской иконы. Вообще, совпадения в позициях обоих мыслителей особенно заметны, когда они обращаются к теме иконы в целом и древнерусской иконы в частности. Достаточно привести пример, когда в «Смысле жизни» Трубецкой писал, что «иконопись есть живопись прежде всего храмовая. Икона непонятна вне того храмового, соборного целого, в состав которого она входит»19, а Флоренский отмечал в 1918 г.: «Писанная… в келье полутемной, с узким окном, при смешанном искусственном освещении, икона оживает только в соответственных условиях и, напротив того, мертвеет и искажается в условиях, которые могли бы, отвлеченно и вообще говоря, показаться наиболее благоприятными для произведения кисти, — я говорю о равномерном, спокойном, холодном и сильном освещении музея… В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь шаржи на них»20.

В литературе даже можно встретить предположение, что «Смысл жизни» — работа, начатая еще до страшных потрясений в России и законченная в 1918 г. — представляет собой продолжение «Столпа и утверждения Истины», попытку додумывает многие разработанные там темы. Во вступительной статье к публикации переписки Трубецкого с Флоренским С. М. Половинкин и игум. Андроник именно эту работу использовали для выявления единомыслия обоих мыслителей по вопросам греховного повреждения и благодатного преображения человека. Но тема сходства и различия в позициях кн. Е. Н. Трубецкого и свящ. П. Флоренского охватывает гораздо более широкий круг вопросов и проблем, связанных главным образом с отношением обоих мыслителей к концепциям В. С. Соловьева.

Сходство позиций Е. Трубецкого и П. Флоренского

Прежде всего, нужно отметить, что есть один очень важный для парадигмы всеединства момент, в котором Е. Трубецкой и П. Флоренский выражают свое безусловное согласие между собой и с В. Соловьевым. Цитируя пассажи В. Соловьева о ценности материальной природы, способной к «освящению» и «обо-жению» (из «Трех речей в память Достоевского»), Е. Трубецкой замечает, что вполне ясно «те же мысли выражены у Беме и Баадера», и дает постраничные ссылки на «Vorlessun-gen uber Jacob Bohme’s Theologumena und Philosopheme» Баадера21. «Вообще, — пишет он, — духовный материализм в том смысле, как его исповедует Соловьев, составляет одну из основ миросозерцания Беме-Баадера22. Сам Е. Трубецкой вполне сочувствует такому «духовному материализму».

Флоренский также фактически говорит о своем «духовном материализме», когда, например, в воспоминаниях отмечает, что «есть глубокая правда вещества»: «Вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его — не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с его правдою и его красотою, с его нравственностью»23. «Всю свою жизнь, — утверждает он, — я думал явления к ноумену, об обнаружении ноумена

Евгений Николаевич Трубецкой, 1910 г.

в сущности об одном: об отношении в феноменах, о его выявлении, о его

воплощении. Это — вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа (особо подчеркнуто свящ. П. Флоренским. — Н. П.) … Я искал того явления, где ткань организации наиболее проработана формующими ее силами, где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает чрез нее духовное единство»24. «Мне претил позитивизм, но не менее претила и отвлеченная метафизика. Я хотел видеть душу, но я хотел видеть ее воплощенной. Если это покажется кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не материализм, а потребность в конкретном, или символизм. И я всегда был символистом. Покровами вещества не сокрывались в моем сознании, а раскрывались духовные сущности; а без этих покровов духовные сущности были бы незримы, не по слабости человеческого зрения, а потому, что нечего там зреть; но все дело в том, как разуметь вещество»25. «Символизм» или «конкретная метафизика» Фло- ренского утверждали прежде всего идею выявления через вещество и посредством вещества иерархически устроенных высших миров, вплоть до мира Божественного26.

В какой степени сам Е. Трубецкой был согласен с такими представлениями, можно видеть особенно из его поздних работ — «Умозрение в красках» (1916) и «Смысл жизни» (1916–1918). Например, рассматривая лепные изображения на стенах Дмитриевского собора во Владимире (XII в.), а также иконы «Всякое дыхание да хвалит Господа», «О Тебе радуется, обрадованная всякая тварь» и др., Трубецкой пишет: « Вся тварь … неизменно изображается в виде храма — собора »27. Центральная идея всей русской иконописи воспринимается им не только как идея собирания всей твари в «живое целое» храма28, но и как идея соединения Бога со всей тварью: «Тварь, — пишет он, — становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Св. Духа»29. В «Смысле жизни» Трубецкой указывает, что в христианстве, в отличие от других религий, «ни Божеское не поглощает человеческого, ни человеческое — Божеского, а то и другое естество, не превращаясь в другое, пребывает во всей своей полноте в целости в соединении (подчеркнуто Е. Трубецким. — Н. П. )»30. Но при этом во Христе «весь мир от человека и до низших тварей должен раз навсегда воскреснуть»31. И далее разговор о соединении человека с Богом как бы совершенно естественно продолжается уже в понятиях «воссоединения твари с Богом». Тварь , пишет Трубецкой, должна отказаться от своей воли, беззаветно отдать себя Богу и «жить исключительно жизнью божественною, стать сосудом Божества (подчеркнуто Е. Трубецким. — Н. П. )»32.

Фактически, вслед за Соловьевым, Трубецкой осуществляет очень важное переосмысление известного из святоотеческой литературы опытного постижения того обстоятельства, что во всем сотворенном Богом мире, из всей твари только человек способен быть «обителью» Св. Троицы»33. Следуя прозрениям Беме-Баадера, сам Трубецкой, как и Соловьев, полагает, что соединение Бога с «самим существом нашей природы», т. е. с человеческим «естеством», уже означает соединение Бога также и «со стихиями внешнего мира», т. е. с «естеством» всей твари. Для Соловьева это означало «признать природу способною к такому воплощению в нее Божества», т. е. «поверить в искупление и обожение материи»34. То же самое убеждение для Е. Трубецкого становится еще и поводом подчеркнуть, что во Христе «мы находим явление искомой нами жизненной полноты и правду всеединства»35.

У Флоренского сразу несколько мест в «Столпе и утверждении Истины» призваны показать даже не равнозначность отношения Бога к человеку и к остальной твари, а скорее преимущественное внимание Творца именно ко всей совокупности Своего Творения. Он отмечает, что самый Завет Божий с Ноем (как это изложено в девятой главе Книги Бытия) заключен также и со всей тварью. Завет заключается с миром , «рассматриваемым как единое существо», а человек лишь выступает в роли его возглавителя36. Но это «начальство» человека над тварью, как видно из контекста, заключается лишь в таком определяющем влиянии, когда какое-либо онтологическое изменение в человеке влечет за собой соответствующее изменение и во всей твари. «Связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывны»37.

С заменой человека на «тварь» Флоренский прочитывает и другие места из Священного Писания. «Бог любит тварь Свою, — пишет он, — и мучается за нее, мучается грехом ее. Бог простирает руки к твари Своей, просит ее, призывает ее, ожидает к Себе блудного сына Своего»38. Христос заповедует проповедовать Евангелие всей твари (Мк 16:15), ап. Павел говорит, что благовествование возвещено всей твари поднебесной (Кол 1:23)39. Место из послания ап. Павла к Филиппийцам, где сказано, что Бог, приняв образ раба, сделался подобным человекам и по виду стал как человек (Флп 2:6–8), Флоренский передает следующим образом: «Бог, вступая в мир, отлагает образ славы Своей и принимает образ Своей твари …, подчиняясь законам тварной жизни», привлекает «к Себе грешную и намаявшуюся тварь Свою, — об-разумляя, но не карая ее (подчеркнуто мной. — Н. П. )»40. Человечество возглавляет тварь41, но для любви Божией грань между человеком и прочим творением стерта. В «Столпе и утверждении Истины» создается впечатление, что Бог и спасает прежде всего тварь, а человек в этом деянии — как бы только необходимое промежуточное звено. Так что, с таких позиций, «Сына Человеческого» более точно следовало бы именовать «Сыном Твари».

Очень характерно, что свой доклад о «Столпе и утверждении Истины» Флоренского Е. Трубецкой начинает с преамбулы, в которой аксиоматически утверждается мысль о распространении дела Христа на весь материальный мир . «Сияние вечной славы», явившееся избранным ученикам на Фаворе, говорит Е. Трубецкой, должно «наполнить» не только «душу человеческую», но и «внешнюю природу»; не только человек, но и «весь мир телесный должен стать светлой ризой преображенного Спа-сителя!»42 Трубецкой видит в этом глубинную мотивацию творчества отечественных литераторов и философов. Они (Трубецкой приводит примеры Гоголя, Достоевского, Федорова, Соловьева) служили главной цели, которая им формулируется как « всеобщее исцеление во всеобщем преображении »43.

Из доклада можно видеть, что еще до начала Первой мировой войны Трубецкой остро переживал контраст между распадающимся в «противоречиях» и утопающим в «бездне зла» миром и светом Фаворским как идеалом «совершенной цельности жизни», как высшим началом « всеобщего духовного и телесного просветления человека и всей твари (подчеркнуто мной, — Н. П. )»44. И в «Столпе и утверждении Истины» Трубецкой находит прежде всего, по его словам, яркое и сильное изображение этой «основной противоположности»45.

В книге Флоренского Е. Трубецкой обнаруживает полное согласие с его собственной концепцией всеединства, где «Истина есть всеединое. По молитве Христовой в просветленной твари должно царствовать то самое единство, какое от века осуществлено во Святой Троице. В этом именно и заключается то преображение, обожение твари, которое действием Св. Духа наполняет ее светом Фаворским (подчеркнуто мной. — Н. П. )»46. Но, по существу, это — «доработанная» до метафизики всеединства концепция нравственного уподобления многоединства человечества Триединству Божества, с которой, как известно, впервые выступил архимандрит Антоний (Храповицкий) в 1892 г.47 Флоренскому принадлежит первый опыт «онто-логизации» этой концепции48, в ходе которого представленные как метафизические реальности — «много-единое человечество» и «Три-единое Божество» — объединялись благодаря причастию твари Любви как Божественной сущности. Вследствие такого причастия вся тварь становилась «единосущной» между собой и с Богом, чем и достигалась реализация, по-видимому, освобожденного от «пантеистической утопии» идеала всеединства.

К началу 1914 г., благодаря спорам вокруг имяславия, в России уже стало достаточно хорошо известно учение свт. Григория Паламы о неизреченном отличии Божественной сущности от Божественной энергии и об отождествлении последней с Фаворским светом, которым Спаситель просиял на горе Преображения. Знакомство Флоренского с этим учением нашло свое отражение главным образом только в примечаниях к «Столпу и утверждению Истины», а изменение в основном тексте (замену понятия «Божественной сущности» на «Божественную энергию») Флоренский осуществить либо не успел, либо сознательно отказался в виду сложностей с процедурой набора текста в типографии49.

Е. Трубецкой, очевидно, прочитывал основной текст «Столпа» без учета всех богословских тонкостей, связанных с открывшейся необходимостью различать реальности «Божественной сущности» и «Божественной энергии». Для него главным являлась раскрываемая Флоренским возможность причастия человека онтологической реальности «Света Истины», справедливо (с точки зрения Трубецкого) трактуемой в «Столпе и утверждении Истины» как Божество, «исходящее» от Св. Троицы. Трубецкой, по сути, существенно упрощал обретенную им в «Столпе и утверждении Истины» переработку концепции Храповицкого: для него уже сам факт достижения в тварном естестве подобия Божественному Триединству означает обожение твари, ее реальное причастие преображающему действию Фаворского света. В отличие от Флоренского, он не занялся поиском философско-богословского объяснения «механизма» обожения (а Флоренскому для этого потребовался «высший закон тождества», «открытый» архим. Серапионом (Машкиным), описание образования тварных «триединств» Я-Ты-Он и т. д.); он просто констатировал факт причастия твари Фаворскому свету, как бы автоматически следующий из достижения тварью такого же единства, какое существует в Божественной Троице.

С этим можно связать еще одно немаловажное обстоятельство. Обращает на себя внимание, что в своей собственной трактовке учения о Церкви Е. Трубецкой — вольно или невольно — допускает двусмысленность, вследствие которой остается неясным вопрос о принципиальной возможности для каких-либо обществ не формально, а фактически быть вне Церкви. Непрерывно совершаемая «тайна воплощения» в каком-либо обществе, согласно Трубецкому, однозначно должна включать это общество в Церковь, в то время как в иных случаях речь идет лишь о том, принимает общество эту «тайну» или нет50. Иначе говоря, общество может ее не принимать, но богочеловеческий процесс в нем все равно будет совершаться. Тот факт, что Е. Трубецкой стоит именно на такой позиции, раскрывает его представление о всечеловеческом и даже всемирном значении таинств, совершаемых

в Церкви. «Боговоплощение в Церкви со- Митрополит Антоний (Храповицкий) вершается непрерывно через таинства»51, в бытность архимандритом, 1891–1895 гг.

а таинства, совершаемые в храме, собирают вокруг храма и как бы внедряют в храм всю тварь, о чем у Е. Трубецкого особенно хорошо сказано в публичной лекции «Умозрение в красках».

Совершив случайную, но, впрочем, достаточно характерную ошибку и приписав жизнеописателю преп. Сергия мысль, которая на самом деле содержалась в юбилейной (по случаю 500-летней годовщины преп. Сергия в 1892 г.) речи архим. Антония (Храповицкого)52, Е. Трубецкой в этом контексте усвоил преп. Сергию идеал преображения не только человечества, но и всей «вселенной по образу и подобию Св. Тро-ицы»53. Е Трубецкой пошел дальше вл. Антония и стал утверждать, что «по образу и подобию» Божественного Триединства должно быть устроено не только человечество, но и весь мир — «вся тварь», сразу же при этом замечая, что это будет «внутреннее объединение всех существ в Боге»54. Таким образом, он фактически осуществил

«онтологизацию» и дальнейшее развитие концепции Храповицкого в том же направлении, что и Флоренский, т. е. в соответствии с парадигмой всеединства.

Если вл. Антоний строил свою концепцию исключительно в сфере нравственности, где «подобие» твари Творцу никак не означает установления между ними какой-либо онтологической связи (например, через любовь как реальность не только нравственного, но и онтологического, «субстанциального» характера), то у Е. Трубецкого звучит мотив обожения, поскольку далее выясняется, что, с его точки зрения, пребывание объединенной твари в Боге не оставляет тварь без онтологического причастия Богу.

Флоренский уже в своем студенческом (в МДА) сочинении «Понятие Церкви в Священном Писании» (1904) пересказывал концепции из статьи «Нравственная идея догмата Церкви» архим. Антония (Храповицкого) в весьма определенном контексте, сразу после указания о восприятии Церкви «в мистическом опыте»55. Он, очевидно, целенаправленно не принял во внимание то обстоятельство, что концепция Храповицкого ограничена только сферой нравственности. Рассматривая идею подобия восстанавливаемого в Церкви многоединства человечества Триединству Бога, он подчеркивал, что единство Церкви обусловлено не единством организации, единством цели и т. п.; это — «единство онтологическое», требующее такого «единящего Начала», которое не приобретается и не вырабатывается людьми, но дается от Бога56. «Таково, — пишет он, — единство Тела Христова и Его таинственной жизни. Верующие становятся чрез приобщение к Церкви уже не подобно-сущими, не όμοιούσιοι между собою, но единосущими, ομοούσιοι»57.

«Через священные формы видимой Церкви» (т. е., очевидно, главным образом через ее таинства), согласно Флоренскому, мы получаем «начаток и образ» божественной жизни и только затем , вследствие этого, перед нами возникает нравственная задача сообразовать с этой жизнью свою жизнь58. И если по самому существу «нравственного монизма» вл. Антония все догматические и вероучительные истины христианства нужно выяснять в пределах только нравственных ценностей59, то здесь, с опорой на Соловьева60, фактически утверждалась невозможность достижения соответствующего «божественной жизни» нравственного совершенства без установления реальной, онтологической связи человека с Богом. С этой точки зрения можно сказать, что устроение человека по Образу Божию на онтологической дистанции от Бога лишь дает человеку «нравственный закон» (по Канту), с высшими нравственными ценностями. Для реализации же этих ценностей в жизни нужно, чтобы вышеозначенная дистанция была преодолима. И в «Столпе и утверждении Истины» Флоренский представлял образ такого преодоления — жертвенную самоотдачу твари Богу, за которой следует обожение как причастие Божественной сущности.

«Вся тварь, — пишет, со своей стороны, Е. Трубецкой, — с человечеством во главе собирается во храм»61, «молитвами святых храм Божий отверзается для низшей твари, давая в себе место ее одухотворенному образу»62. «Чересчур нереальные львы» и другие, внешне наивные или фантастические, но на самом деле символические изображения животных на иконах указывают, по мысли Е. Трубецкого, именно на «новую тварь», на «неведомый нам строй новой жизни»63.

Двигаясь в том же направлении в анализе русской иконы, Флоренский, как известно, рассматривал ее символичность как прямое «откровение», выявление вечных идей, лежащий в основе всего Бытия. Трубецкой, очевидно, не считал легитимным подобного рода присутствие платонизма в христианстве, равно как не воспринимал вытекающую из такого платонизма попытку рассмотрения под тем же «символическим» углом зрения все вообще древнее и древнейшее религиозное искусство, включая росписи саркофагов в древнем Египте, где, по мнению Флоренского, собственно, и «зачинается икона»64. Он раскрывал именно то, что ему представлялось особенностью древнерусской иконы и освященного христианской святостью древнерусского прозрения в тайну обновленного, преображенного творения Божия. Преображение это, с его точки зрения, совершается в храме, который «не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино Духом любви»65.

И в этом «живом целом» не только все человечество, но вся тварь становится « сама храмом Божества, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Св. Духа»66. «Собор всей твари собирается во имя Христа (подчеркнуто мной. — Н. П. )» и представляет собой «царство Христово», собранное « в одно живым общением тела и крови (подчеркнуто мной. — Н. П. )»67. Е. Трубецкой полагает, что именно поэтому , т. е. в качестве средоточия единения всей твари в царстве Христовом, « изображение евхаристии так часто занимает центральное место в алтарях древних храмов»68.

Логическим завершением всех этих размышлений должен быть вывод о том, что совершаемая в христианских храмах Евхаристия сама по себе , таинственно освящает и даже собирает вокруг Христа (и Богородицы) всю тварь. Евхаристия, таким образом, оказывается совершаемой не только для верных , принявших таинство Крещения и сознательно участвующих в принесении «бескровной Жертвы». Она приобретает вселенское, «космическое» значение и становится как бы неким непреодолимым, мистическим фактором, возводящим раздробленный мир к всеединству.

Практически о том же самом писал Флоренский, когда составлял материалы для своих лекций по «Философии культа». «Когда стоишь над Дарами, — говорится в тексте «Культ и философия» (запись 12 мая 1918 г.), — где-то на заднем фоне, как аккомпанемент, звучит мысль: вот истинное место Мировой оси, полюс Земли. Он — как и все точки земной поверхности — и неразумному взору ничто. Но около него вращаются все и все — и самая вселенная, сам же он недвижим. Так и эта частица Св[ятых] Даров: как будто ничего особенного. Но около этой Частицы свершает свое течение весь круг бытия; все около нее, вокруг нее и для нее: она А и Ω мира. Самый культ — cultus — от collere — вращать — есть круговорот, хоровод, обращение вокруг святой реальности, вокруг святыни — в данном случае — вокруг святыни святынь, Sacra sacrorum, τελετών τελετή — таинства таинств — этой частицы Даров. Сама же она, на руках носимая и переносимая, недвижна. Вот абсолютная точка мира!»69

2 января 1916 г. Флоренским было записано следующее размышление о «рассеянии» Св. Даров: «Из св[ятой] чаши с освященными Св[ятыми] Дарами — от прилития теплоты — подымается легкое облачко паров. Пары эти частью осаждаются на илитоне, частью рассеиваются по алтарю, осаждаются на стенах, снова испаряются, попадают в небесные облака, плывущие над нами, ниспадают в дождях, падающих на нас, текут в реках, плещутся в морях, усвояются растениями и животными, одним словом, из чаши распространяются по всей земле и даже улетают за пределы земной атмосферы, поступая в круговорот всей вселенной… При „замывании уст“ священником и „умовении рук“ после св[ятого] Причастия мельчайшие частицы — крошки

Св[ятого] Тела и Св[ятой] Крови — смываются водою и опять-таки поступают в круговорот природы»70.

То же самое «рассеяние» святыни по всему миру имеет место, по мнению Флоренского, и в других случаях. Так, «крещальная вода с частицами св[ятого] мира и освященного елея выливается в „чистое место“; богоявленская вода, текущая целою рекою в другие реки и моря; священный пепел и т. д. и т. д. — все это утекает, распространяется в природе, обращается в растительных и животных соках, напояет благода-тию всю природу, всю ее освящает, очищает и сохраняет. Священный фимиам — благодать — вырывается в открытые окна храма, разносится ветром, равно как и звуки священных песнопений и возгласов. Граница храма — не стены, ибо храмовое действо выносится за стены храма. Нет определенной границы храма, ибо вся природа есть непрерывное продолжение храма. И, следовательно, нет определенных границ и Церкви, ибо вся тварь участвует в разной мере в ее жизни и в ее благодатных богоматериальных действах»71.

Нетрудно заметить, что в данном случае, в числе прочего, существенно переосмысляется то значение Евхаристии, представление о котором можно извлечь из Евангелия. Согласно Евангелию, Таинство Тела и Крови Христос совершает в Сионской горнице для «малого стада» — общины, состоящей из узкого круга ближайших учеников. Они, в свою очередь, как и их последователи, должны стать «солью земли», или, иначе говоря, те, которые делают свой свободный выбор и входят в мистическое общение Тела и Крови Христовой, должны таким своим сознательным христианством предохранять мир от окончательного разложения и распада. Нужен определенный дополнительный ход (или скачок) мысли для того, чтобы представить собирание через этих участников Евхаристии вокруг Христа в храме всего человечества и даже всей твари . По мысли Е. Трубецкого вся тварь не только собирается, но и претворяется в «храм Божий», а по мысли Флоренского вся тварь в эмпирии совершенно естественным образом, через «круговорот» вещества в природе, обретает в храме источник своего обожения.

За этот ход мысли «отвечает» разделяемая обоими мыслителями парадигма всеединства. Например, Е. Трубецкой пишет: « Все в мире в конечном счете осмысленно…, есть всеединый смысл , проницающий в какой-то неведомой глубине все, что есть»; «в мировой жизни не должно оставаться ни единого уголка, им не озаренного и им не наполненного»72. При этом он делает утверждения, во всяком случае, не сопровождающиеся оговорками относительно тварной свободы, способной сознательно не только принять, но и отвергнуть этот «смысл». Жертва Христа, утверждает он, «восстанавливает полное единство между Богом и тварью; и тварь, вернувшаяся к источнику жизни, тем самым оживает (подчеркнуто мной. — Н. П. )»73, т. е. — не имеет возможность вернуться и ожить, а именно — возвращается и оживает. «Радость возвращается самым разнообразным жизненным кругам, всем сферам мирового бытия от низшей до высшей»74.

Свящ. П. Флоренский своим призывом реализовать суть человека как «homo liturgus»75 формально обращается к человеческой свободе, способной принять или отвергнуть церковные таинства. Но в общем контексте своей «философии» церковного богослужения он фактически раскрывает «природный» механизм распространения действия таинств на все человечество и на весь мир. Подобные убеждения, по существу, ничем не отличаются от идеи неизбежного и всеобщего конечного обожения, заложенной уже в «Чтения о Богочеловечестве» В. Соловьева и сохраняемой далее практически во всех его философско-богословских произведениях.

Расхождения в концепциях Е. Трубецкого и П. Флоренского

Собственно критику «Столпа и утверждения Истины» Е. Трубецкой сосредоточил только на заложенной в нем идее антиномичности и на вытекающей отсюда невоз- можности для Флоренского дать точное определение Церкви. Но в том, как Флоренский

настаивал на принципиальной антиномич-ности христианских догматов, Е. Трубецкой, как представляется, уловил гораздо более глубокую и значимую идею, чем просто отказ признавать способность человеческого разума познать здесь, на земле, все «тайны» религии.

«Тайны религии, — писал Флоренский, — это не секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимые, несказанные, неописуемые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которые зараз — и „да“ и „нет“… Противоречие! Оно всегда тайна души, — тайна молитвы и любви. Чем ближе к Богу, тем отчетливее противоречия. Там, в Горнем Иерусалиме, нет их. Тут же — противоречия во всем; и устранятся они не общественным строительством и не философическими доводами: Что-то великое, давно желанное и все-таки вовсе неожиданное, — великая Радость Нечаянная, — явится вдруг, охватит весь круг земного бытия, встряхнет его, как свиток книжный скрутит небо, омоет землю, даст новые силы, все обновит, все пресуществит,

Первое издание «Столпа и утверждения Истины», 1914 г.

самое простое и повседневное покажет во все-слепящем блеске лучезарной красоты.

ярче сияет Истина Трисиятельного Света, показанного Христом и отражающегося в праведниках, — Света, в котором противоречие сего века препобеждено любовью и славою, — тем резче чернеют мировые трещины. Трещины во всем!»76

Е. Трубецкой со своей идеей «преображения ума» в данном случае принципиально утверждал против Флоренского соловьевскую концепцию непрерывного (хотя, может быть, и сопровождаемого отдельными кризисными эпохами) развития и заметил, что исповедуемая Флоренским дискретность в духовных процессах влечет за собой его колебания в точном следовании парадигме всеединства. Флоренский слишком жестко и совсем не по Соловьеву разделил эпохи нынешнего и будущего «века» так, что даже — не без противоречия самому себе — допустил представление о том, что рассудочная, логическая способность человеческого разума принадлежит только этому, пораженному грехом, миру.

Здесь проявил себя «онтологизм» Флоренского, заключающийся в радикальном устранении всякой возможности трактовать окончательное восстановление всеединства как совершаемое только человеческими усилиями77. Этот мир (и в том числе человеческий ум), по Флоренскому, будет преображен внезапно и так, как человек совсем не ожидает («великая Радость Нечаянная»), будучи в этом мире не способным вместить всю реальность «будущего века». И «мировые трещины» — в данном случае — перестают восприниматься так, как их следует понимать в системе всеединства. Они оказываются не естественным порождением мирового процесса и не преодолеваются постепенно, с восстановлением полноценного богопознания — «сияния Истины». Напротив, для ума, просветленного этим сиянием, эти «трещины» выступают еще резче, так что вывод может быть только одним: они будут устранены не в результате эволюционного «богочеловеческого» процесса, а только принципиально не зависящей от человека и от состояния мира силой Божией.

В системе, которую строил Флоренский, «мировые трещины», судя по всему, как устраняются, так и возникают «прерывным», т. е. не эволюционным, а внезапным образом. Флоренский практически никак не передает в текстах свое понимание «грехопадения», за исключением раннего пассажа в диалоге «Эмпирея и эмпирия» (1904), где говорится о свершившемся «перевороте» и, соответственно, — необходимости действия Богочеловека Иисуса Христа в «мистической области»78. В любом случае, очевидно, что имеется в виду некое раздробление, катастрофический распад единой прежде реальности, лежащей «глубже» человеческого сознания. Это — «естество» человека, которое, по Флоренскому, онтологически неотделимо от «естества» мира. Именно это «естество» внезапно (и, по всей видимости, неосознаваемым для человека образом) раздробляется в «грехопадении», затем — начинает свое восстановление в созданной Богом (а не организованной людьми, хотя бы и просвещенными принесенным Христом «светом Истины») Церкви с тем, чтобы столь же внезапно завершить это восстановление прямым Божественным воздействием.

В одном из примечаний к тексту «Столпа и утверждения Истины», давая подборку цитат, поясняющих понимание Соловьевым Истины как Всеединства, Флоренский поясняет: «Эти, почти наудачу приведенные, выдержки из разных сочинений Вл. С. Соловьева показывают, сколь прочно было в нем понимание истины как „всее-диного сущего“. Несомненно, что большая часть его произведений посвящена не чему иному, как всестороннему раскрытию этого понятия о всеединстве. Но мы, употребив в тексте и определение Соловьева, должны оговориться, что берем его лишь формально, вовсе не вкладывая в него соловьевского истолкования; доказательство тому — все наше сочинение, стоящее по духу антиномичности против примирительной философии Вл. Соловьева»79. Е. Н. Трубецкой в своих замечаниях очень верно подметил эту («антисоловьевскую») особенность «Столпа и утверждения Истины» и подверг ее критике, т. к. сам в данном случае разделял «монологизм» Соловьева. В то же время он оставил в стороне (или вообще не заметил?) присутствующие у Флоренского фактически те же самые очень важные положения, которые ранее критически были выявлены им в «Миросозерцании В. Соловьева».

В «Столпе и утверждении Истины» онтологическое обоснование (т. е. утверждение в подлинном бытии) каждого Я основано на подвиге его жертвенной самоотдачи, такой, когда Я становится равным не-Я. В случае с Божественным Я этот акт есть сама любовь, любовь-субстанция, воспринимаемая Флоренским на этапе «Столпа и утверждения Истины» в качестве самой сущности Св. Троицы80. Практически полная параллель с концепцией В. Соловьева здесь очевидна, хотя и не бросается в глаза, будучи у Флоренского освобожденной от «неортодоксальной» терминологии

«Абсолюта» и «Его Другого». «Когда мы говорим, — писал В. Соловьев, — что абсолютное первоначало по самому определению своему есть единство себя и своего отрицания (Я = не-Я у Флоренского. — Н. П. ), то мы повторяем только в более отвлеченной форме слова великого апостола: „Бог есть любовь“»81.

Трубецкой приводит эту цитату82 для того, чтобы указать на осуществляемое Соловьевым «очень близкое к подлиннику воспроизведение учения Шеллинга»83. В целом попытку Соловьева «изложить учение о Св. Троице как истину разума, доказать ее a priori» Трубецкой признает неудачной84, а преодоление им «пантеистических элементов» в метафизике, заимствованных у Шеллинга и немецких мистиков, — неполным85. Как у немецких мистиков и у Шеллинга, Трубецкой находит в метафизике Соловьева «пантеистическую утопию», которая «видит мир в розовом свете, потому что не различает ясно мирское от Божьего и недостаточно углубляется в природу зла»86. Из этого вытекает неприемлемое для Трубецкого представление о возможности пути к Богу только «через грех»87 и «неудовлетворительная теодицея», полагающая Бога виновником зла88.

Источник всех «заблуждений» Соловьева89 Трубецкой находит в интерпретации им своего личного опыта. «Духовный мир, — пишет он, — был для него… живой действительностью и предметом опыта», а «мир телесный в его глазах представлял собой… сферу проявления и воплощения невидимых духовных сил»90. Этот опыт «ощущения нездешнего» привел Соловьева к стиранию границ как между мирами (в метафизике), так и между «естественным» и «сверхъестественным» способами познания (в гносеологии)91. В гносеологии, таким образом, «затемняется сознание специфических особенностей как откровения, так и познания»92, а в метафизике — все в мире оказывается «насквозь мистичным», «все полно божественного содержания: мир относится к вечной божественной природе как явление к сущности»93.

Трубецкой несколько раз выражает свое несогласие с таким учением как с «сутью пантеизма», «пантеистической утопией»94 и признает, что оно исходит из «основного недостатка» всего учения Соловьева — смешения естественного и мистического порядка бытия95. От себя он утверждает, что наш мир — не явление вечной божественной природы, а «явление чего-то другого»96, мир имеет свое происхождение не «из Абсолюта», а «из ничего»97. Для Соловьева божественная идея, будучи сущностью всего существующего, является «неотделимой частью божественной природы»98. С такой точки зрения, если человек создан «из ничего», то он для Бога случаен и не имеет своей абсолютной свободы99. Трубецкой вводит свое представление о божественных идеях100 и пытается показать, что, напротив, свобода человека возможна только при условии, что его идея-первообраз — не сущность, а идеал, к которому он должен стремиться101. Т. е. идея есть не данный в самой Божественной сущности ноумен всякой тварной вещи (феномена), а заданный для нее образец развития и движения к конечной цели.

Между тем, ощущение глубокого внутреннего единства всего — видимого и невидимого — мироздания было также личным опытом и Флоренского. Кантовская разобщенность ноуменов и феноменов, писал Флоренский в «Воспоминаниях», «отвергалась всегда всем моим существом. Напротив, я всегда был в этом смысле платоником, имеславцем: явление и было для меня явлением духовного мира, и духовный мир вне явления своего сознавался мною как неявленный, в себе и о себе сущий, — не для меня. Явление есть самая сущность (в своем явлении, подразумевается), имя есть сам именуемый (т. е. поскольку он может переходить в сознание и делаться предметом сознания). Но явление, дву-единое, духовно-вещественное, символ, всегда дорого мне было в его непосредственности, в его конкретности, со своею плотью и со своею душою. В каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть, искал видеть, верил, что могу видеть, — душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть не есть только плоть, только косное вещество, только внешнее, столь же тверда была и обратная уверенность — в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова»102.

Уже в «Столпе», но особенно в своей поздней «конкретной метафизике», Флоренский выдвинул и попытался обосновать именно эти два главные положения: 1) Божественные идеи тварных вещей укоренены в самой Божественной сущности, 2) сотворенный мир на самой своей онтологической глубине относится к Божественной сущности как феномен к ноумену.

Первое положение раскрывается в содержащемся в «Столпе и утверждении Истины» учении о «вечном предсуществовании» твари, согласно которому Божественный замысел о творении неизбежно и сразу же становится делом, т. е. реализуется как вечное, изначальное обоженное основание каждой тварной вещи. Это основание и есть Божественная идея, относящаяся к самой вещи в эмпирии как ноумен к феномену103.

Во втором положении находит свое выражение тот самый «символизм» Флоренского, по которому в феномене — вещественном явлении «духовной сущности» — «покровами вещества» эта сущность не скрывается, а, наоборот, раскрывается. Если нет явления, то, значит, нет и того, что могло бы себя явить104. Это — принципиальная установка мировоззрения, исходящая, в числе прочего, из того, что Бог не может существовать без Своего явления «во-вне»105. И тварный мир должен быть таким явлением — единым (хотя, конечно и имеющим свои различные уровни) Божественным феноменом. Утверждаемая Флоренским «прерывность» ноуменальнофеноменального строения Бытия означает качественное отличие Творца от твари, сохраняющееся при их тесном соединении и взаимодействии. В онтологии это выражается тем, что «низший», чувственный мир, как писал Флоренский в работе 1904 г., «так сказать, отдается другим, высшим мирам, делается представителем их и, в известном смысле, носителем; отказавшись от самоутверждения…, он делается бытием для мира иного. Но тем самым он… воплощает другой мир в себе, или преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым в символ, т. е. в органически-живое единство… символизирующего и символизируемого»106. Эмпирический мир, как таковой, не уничтожается, но «делается прозрачным, и чрез прозрачность этого мира становятся видимы пламенность и лучезарный блеск иных миров… Вследствие такого лишения самостности… этот мир, просвечивая огненностью иного мира, делается сам огненным; он как бы смешивается с огнем»107.

Таким образом, онтология символа у Флоренского с самого начала зиждется на акте самоотдачи низшего высшему. Наиболее обобщенно, в фундаментальном двуединстве Бытия это означает самоотдачу твари Творцу. Именно в этом контексте Флоренский привлекает и осмысливает Софию — как реальность, олицетворяющую эту, реализованную в высшем мире, «женственную» самоотдачу твари. Будучи тварью (в ее идеальных основаниях) и «отдаваясь» Богу, София выявляет Бога и становится Его носителем, сама при этом «как бы смешиваясь» (без слияния и отождествления) с Ним. София вводится в саму внутритроичную жизнь108 и здесь становится «Первофеноменом» или «Прафеноменом», как позже Флоренский, используя термин Гете, обозначал высшую реальность тварного (обоженного) бытия109. Для всей твари она сама оказывается центральным ноуменом из поздней символической онтологии Флоренского, представленной ноуменально-феноменальными связями концентрических уровней бытия110. Обоженная от вечности и являющаяся носительницей Божественной сущности, она фактически становится для Божественной сущности «прозрачной», так что на последней «глубине» Бытия не она, а именно сама Божественная сущность является центральным ноуменом тварного мира. И появляется, таким образом, фактически та же самая «пантеистическая утопия», столь порицаемая Е. Трубецким в трудах В. Соловьева, но не замеченная (или не обозначенная?) им в трудах П. Флоренского.

Сам Е. Трубецкой, как известно, тоже писал о Софии, но воспринимал эту реальность только как олицетворенную в древнерусской иконописи111 Премудрость Божию, которую следует относить не к особому Существу, а к творческой силе Бога. Это — содержащийся в Боге творческий замысел, «образ грядущей, новой твари, который должен быть осуществлен в свободе»112.

С таких позиций содержащаяся в «Столпе и утверждении Истины» софиология могла быть подвергнута серьезному критическому анализу, но Трубецкой оставил эту тему практически не затронутой. Он не коснулся софиологии Флоренского и в процессе обсуждения его отказа дать определение Церкви. Флоренский действительно отказался дать такое определение, хотя в «Столпе и утверждении Истины» есть такие, например, пассажи: «София есть начаток и центр искупленной твари, — Тело Господа Иисуса Христа»; «София есть предсуществующее, очищенное во Христе Естество твари, или Церковь в ее небесном аспекте»; «София есть… Церковь в ее земном аспекте, т. е. совокупность всех личностей, уже начавших подвиг восстановления, уже вошедших своею эмпирическою стороною в Тело Христово»113. Экклесиология в «Столпе и утверждении Истины» неразрывно связана с софиологией и, по существу, отсутствие здесь определения Церкви с избытком компенсируется определением Софии.

С точки зрения Е. Трубецкого, Флоренский настаивает на необходимости «математически точных» догматических определений в учении о Боге — Св. Троице — и проявляет «алогизм» по отношению к учению о Церкви. Именно в вопросе о Церкви он делает уступку тому течению «религиозной философии, которое провозглашает непроверенные мыслью, субъективные переживания индивидуального „религиозного опыта“ высшим критерием в религии»114. «Нужно, — говорит он, — твердое догматическое определение , которое научало бы людей различать Церковь истинную от ложной и полагало бы в этом отношении какой-либо предел субъективному „дерз-новению“», но Флоренский в вопросе о Церкви оказывается «апологетом… догматической бесформенности»115. «На обязанности православного богослова лежит — ясно осознать и точно сформулировать тот объективный критерий церковности, который дал бы возможность разобраться в шатких показаниях индивидуального „религиозного опыта“ и вкуса. Иначе мы рискуем утратить самое сознание единства Церкви»116. Вместо «церковной соборности» в таком случае мы будем иметь «затмение вселенского сознания» и «анархию индивидуальных переживаний»117.

Сам Е. Трубецкой предлагает основу, на которой должно быть разработано будущее, полное догматическое определение Церкви. Это — констатация того, чем Церковь «хочет быть сама», а именно: «социальным воплощением Христа Богочеловека, Его всемирным телом». Церковь там, «где есть это непрерывно действенное боговопло-щение»118. Здесь, по мысли Е. Трубецкого, — «зерно» учения Церкви о самой себе, здесь — первый и самый главный критерий наличия или отсутствия Церкви в различных человеческих обществах: признают или отвергают они «тайну воплощения». В качестве другого, уже «формального» признака, «которым Церковь отличает себя от всяких иных чисто человеческих организаций», Трубецкой называет апостольское преемство119. Только преемники апостолов обладают властью совершать таинства, через которые в Церкви совершается непрерывно Боговоплощение120.

Трубецкой в данном случае ставит перед собой задачу раскрыть перед Флоренским и читателями его «Столпа и утверждения Истины» важное положение, согласно которому определить в логических понятиях какую-либо религиозную истину — значит утвердить ее, а не погрешить против нее. «Раз Слово, ставшее плотью, — говорит он, — Само выразило Себя на человеческом языке, сочетало Себя с человеческим словом и мыслью, Оно тем самым освятило то и другое. И суетный страх перед мыслью должен быть оставлен». «Алогизм» отрицает на самом деле эту «воплотимость Слова Божия в слове и мысли человеческой» и тем самым «погрешает против тайны боговоплощения»121.

Отвергаемый Флоренским «логический монизм», «монизм в мышлении», когда человеческий разум стремится «все привести к единству Истины», на самом деле, по убеждению Е. Трубецкого, есть для разума «истинная норма», идеал «все-единства, все-целости». Он есть то, «что составляет формальное богоподобие нашего раз-ума»122. В христианском откровении о единстве во множестве («Да будут едино, как и Мы» — Ин 17:11) «наш разум находит исполнение своей нормы всеединства»123. Именно в соответствии с разделяемой им парадигмой всеединства, Трубецкой настаивает, что «Истина откровения должна стать имманентной мысли»124, т. е. человеческая мысль может и должна познавать тайны религии. «Освободившись от логической нормы всеединства», человеческая мысль «неизбежно попадает в плен, в рабскую зависимость от алогичных переживаний». Она утрачивает критерий, позволяющий ей отличать в этих переживаниях «высшее от низшего, сверхсознательное от подсознательного, она бесконтрольно отдается всяким внушениям аффекта, принимая их за пророческие интуиции»125.

«Предел аффекту в области религиозной жизни», указывал Трубецкой в докладе 1914 г., полагают догматы, в каждом из которых (Трубецкой это подчеркивает) «есть свой строго определенный мысленный, логический состав…, есть точная логическая формула, которая строго отсекает истинное от неистинного, достойное веры от заблу-ждения»126. Мысль, освобожденная от «логической нормы всеединства», таким образом, в пределе должна приходить к восстанию против религиозных догматов как таковых и к отрицанию религиозного откровения. Это — признак современной «упадочной философии», «типическим представителем» которой Е. Трубецкой называет Н. Бердяева. Выступление Бердяева относительно «Столпа и утверждения Истины»127, по мнению Трубецкого, должно стать для Флоренского «предостережением», — именно в той его части, где Бердяев, окончательно порвавший «с точкой зрения объективного откровения», сочувствует содержащемуся в «Столпе и утверждении Истины» учению об антиномичности. Флоренский, по мысли Трубецкого, оказывается беззащитным перед нападками Бердяева вследствие того, что сам не вполне стоит на точке зрения «догматически определимого и определенного откровения»128.

У Е. Трубецкого были все основания полагать, что признаваемые им очень важными критические замечания относительно «алогизма» Флоренского не достигли своей цели. Уже к 1916 г. оба мыслителя очень существенно разошлись в оценке феномена А. Н. Шмидт. Позиция Флоренского была изложена в написанном им (совместно с Булгаковым) анонимном предисловии к изданию ее текстов. Практически полностью отстраняясь от несомненно известного ему церковного опыта «духовной брани», Флоренский писал, что «если нам сравнительно понятно, как может открыться истина, то гораздо менее понятно, как может возникнуть подобие истины, имеющее свою глубину и свою культурную ценность и в то же время пустое в свете благодатного содержания»129. «Проблема мистической видимости, — утверждал Флоренский, — это и есть проблема прелести , которая не только не разрешена, но даже приблизительно не ставилась еще на обсуждение. Поэтому ссылка на „прелесть“ не только не устраняет вопроса о природе „откровений“ А. Н., но, скорее, его усложняет»130.

Для Флоренского оставался важным вопрос, «как возможно это явление?»131, который, в соответствии с контекстом предисловия, можно переформулировать в более общий вопрос о возможности «безблагодатной», но при этом вполне «реальной»

мистики. В данном случае важно, что оба мыслителя — и Флоренский, и Е. Трубецкой — не могли не знать ответа, даваемого на этот вопрос в церковной аскети-ке. Но при этом оба предлагали ответы иные, различные и не стыкующиеся друг с другом. Как исследователь, Флоренский считал «легкомысленным» просто проигнорировать «голос» Анны Шмидт, а Е. Трубецкой увидел в таком подходе, по сути, тот же «алогизм», уже обличенный им у Флоренского в 1914 г.

Но в целом письмо Трубецкого Флоренскому от 30 марта 1917 г. свидетельствует, что суть главных разногласий Е. Трубецкого с Флоренским никак не сводилась только к проблеме антиномий и приемлемости или неприемлемости законов человеческой логики на пути познания вечной Истины132. Трубецкой в этом письме указывал на необходимость не только наличия «духовного ока, которым мы воспринимаем внутреннее откровение», но и особой рефлексии получаемых откровений, благодаря которой решается «вопрос, могу ли я доверится моей интуиции», «нет ли „петушиных ног“ у ангела, которого я вижу»133.

Способность к такой рефлексии Трубецкой находит в «совести», а саму рефлексию называет «совестным судом». По его мнению, есть две крайности: 1) когда отсутствует или атрофируется «духовное око» (и тогда философы типа Гегеля занимаются пустой «головной рефлексией», не имея того, о чем, собственно, и нужно рефлексировать, т. е. — не имея «опытного содержания»); 2) когда данные мистической интуиции не проверяются «совестным судом» и интуиция в таком смысле становится «бессовестной».

Целенаправленно или нет, но Трубецкой говорит здесь также и на языке Флоренского, для которого самой главной опасностью в духовной жизни и в мистике были «психологизмы», загрязнение субъективными факторами получаемых в высших сферах бытия мистических откровений134. Трубецкой называет «бессовестную интуицию» набором «субъективных откровений»135 и именно так оценивает мистический опыт А. Н. Шмидт. Это — «слепая вера в интуицию. „Дух Святой накатил“ и баста, — к чему тут проверка совестью! Я знаю, что Соловьев — Христос, а я — Богородица! Уверяю Вас, что для нас, русских, это — куда опаснее Гегеля»136.

В письме есть следы очевидно имевших место возражений Флоренского, которые Трубецкой воспринял как неверие в возможность использования в оценке мистического опыта такой реальности как «совесть» (совесть «совсем не так безоружна и не так лишена „критерия“, как Вам кажется»)137. Но и ответное указание Трубецкого на «Иоаннов критерий» (1 Ин 4:1–4), которым совесть должна пользоваться, в данном случае Флоренского не могло удовлетворить. Анна Шмидт не отрицала Боговоплощения, не отрицала, что евангельский Иисус был Сыном Божиим, пришедшим во плоти. Более того, в предисловии к изданию ее рукописей Флоренский особо отметил, что, если исключить в ее писаниях «несколько неловких оборотов речи», то изложенные в них идеи не вступают в борьбу с церковным учением, но, напротив, всюду его предполагают и даже сами способствуют лучшему уяснению учения Церкви138.

Кроме того, по мнению Флоренского, они ставят действительные проблемы перед церковным сознанием, такие как, например, отсутствие в православии

«догматической формулы» почитания Божией Матери139. И если, с точки зрения Трубецкого, Шмидт просто «усыпила» в себе совесть и «не слышит голоса, явно изобличающего ложь ее зрительных восприятий, где она сама себе является не то Церковью, не то Богородицей, а Соловьев — Христом»140, то для Флоренского в основе той мистики, которую можно видеть у Шмидт, «обычно лежит подлинный опыт, который, однако, преломляется через призму „психологизмов“ и наряду с ценными мистическими открытиями способен приводить к аберрациям и ошибкам»141. Трубецкой отвергает весь опыт Шмидт как абсолютно духовно недоброкачественный, а Флоренский готов отделять в этом опыте «пшеницу» от «плевел»142 и настаивает на том, что особенную, исключительную «софийность духовного облика» Анны Шмидт «не следует подвергать сомнению»143.

Вот здесь, в этом вопросе и выявляется прямое следствие самого, может быть, фундаментального расхождения Флоренского с Трубецким, из которого и вытекает все различие того, как каждый из них следовал за Соловьевым и стремился преодолевать то, что у Соловьева им представлялось ошибочным. Мир, всецело зависимый от Бога, с точки зрения Е. Трубецкого, с Богом радикально разобщен, причем разобщен не только в эмпирии, но и на всех своих уровнях. Божественные же идеи о мире — это не «часть» самого мира, не его (мира) собственные ноуменальные основания, а творческий замысел Бога о мире, пребывающий в Боге. Отсюда — переосмысление Трубецким учения Соловьева о Софии и отнесение этой реальности (как совокупности творческих Божественных идей о мире) только к Сыну Божию, Второму Лицу Св. Троицы. Отсюда же — то, что для Соловьева и Флоренского было изначальной данностью — соединение Бога с миром, — для Трубецкого было заданностью .

«Идея, — пишет Трубецкой, — не есть действительность мира во времени; но она заключает в себе его положительную потенцию и возможность, которая не только может, но и должна в нем раскрываться»144. Идея каждого сотворенного существа не есть сама природа этого существа, а иная, отличная от него реальность. Это — образ грядущей, новой твари, который тварь воплощает или не воплощает в себе, следуя своему собственному свободному выбору. Тварь имеет свободу отвергнуть Божественный замысел о себе и тогда соединение с Богом (а заданность, по Трубецкому, — «нераздельное и неслиянное сочетание Бога и мира»145) и истинное богопозна-ние не состоится. Из этого, очевидно, и исходит Трубецкой, когда не находит ничего положительного и заслуживающего внимания в опыте «заглушившей» свою совесть Анны Николаевны Шмидт. Е. Трубецкой выводит опыт Анны Шмидт, если можно так сказать, «за пределы» всеединства как не отвечающий заданной в Божественных идеях цели развития и соединения с Богом каждого тварного существа, в то время как Флоренский рассматривает тот же опыт с точки зрения Божественных идей как обоженных оснований, изначально данных и присущих всему творению, в том числе и А. Шмидт.

Заключение

В целом, если не входить в подробности уже достаточно хорошо исследованного «спора» Е. Трубецкого с П. Флоренским по вопросу о «преображении ума», можно выделить, как представляется, наиболее важные моменты, в которых позиции обоих мыслителей совпадали и различались. Е. Трубецкой и П. Флоренский были очень близки в представлении о способности материи, вещества, к обожению, признавали прямую связь между Боговоплощением и соединением Бога со всею тварью (а не только с человеческим естеством). Также они признавали всечеловеческое и даже всемирное значение таинств, совершаемых в Церкви.

При этом обнаруживающиеся различия в учениях Е. Трубецкого и П. Флоренского не следует трактовать упрощенно, противопоставляя Флоренского, с его «конкретной метафизикой», принимающей все уровни мироздания как живое и единое целое, — Трубецкому, с его убеждением в разобщенности двух миров — земного и небесного146. На самом деле это — только то, что лежит на «поверхности» этого различия. Более важно, что в онтологии Флоренского миры соединены изначально и вся эмпирическая реальность уже по факту своего существования своими «корнями» уходит в мир Божий, в «недра» Св. Троицы. Это — именно то, что Флоренский счел необходимым удержать у Соловьева, т. к. такое мировоззрение соответствовало, как Флоренский был убежден, его собственному изначальному опыту. В мировоззрении Флоренского это — не пантеизм, а концепция изначального обожения идеальных тварных оснований мира.

Все мироздание для Флоренского изначально — «одна реальность. Точнее, она не одна, а единственная, единственная реальность бытия, ибо всякое бытие есть лишь сгусток, оплотнение, световой слиток этой первореальности»147. В такой онтологии каждый человек, независимо от своей причастности или непричастности благодатной реальности Церкви, имеет в своей мистической глубине «выход» на ноуменальные основы бытия, где в «недрах» Св. Троицы, конечно, пребывает Сама Истина. Именно отсюда вытекает интерес Флоренского к любой мистике , даже признаваемой им самим «безблагодатной» (как, например, в случае с Анной Шмидт).

Иначе — для Трубецкого. Утверждаемая им «разобщенность» миров и, прежде всего — разобщенность мира с Богом, не означает принципиального отсутствия между ними всякой связи. Трубецкой отрицает именно субстанциальную укорененность мира в Боге, но не отрицает наличие тех Божественных идей о мире, только благодаря которым мир живет и существует. Из того, что мир существует Богом и в Боге, не следует наличие у самого мира изначальных обоженных оснований. Именно это Трубецкой и хочет сказать, когда в «Смысле жизни» утверждает, что «глубоко неудовлетворительно то учение, которое определяет божественную идею как субстанцию всего становящегося, а мир во времени — как явление этой суб-станции»148. Но это — как раз есть учение Флоренского, которое вполне соответствует тому, что Е. Трубецкой подвергает критике как унаследованную от Шеллинга «пантеистическую утопию» в учении Владимира Соловьева149. Поэтому, как представляется, более глубокая постановка вопроса о сходстве и различии концепций Е. Трубецко- го и свящ. П. Флоренского должна включать в себя, прежде всего, рассмотрение их отношения к всеединству и «богочеловечеству» В. Соловьева. В. Соловьев и стоящие «за ним» Шеллинг и немецкая мистика (Беме-Баадер) есть именно то «общее поле», на котором сопоставление наследия двух данных мыслителей может быть наиболее целесообразным и плодотворным.

Список литературы О важных направлениях в сравнительном анализе философско-богословских концепций князя Е. Н. Трубецкого и священника П. Флоренского

- Переписка князя Евгения Николаевича Трубецкого и священника Павла Флоренского // Вопросы философии. 1989. № 12. С. 99-111.

- Предисловие к книге: Из рукописей А. Н. Шмидт // Флоренский П., свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.

- Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева: В 2 т. Т. 1. М.: Путь, 1913.

- Трубецкой Е. Н Свет Фаворский и преображение ума // П. А. Флоренский: Pro et contra. Антология. Изд. 2-е. СПб.: РХГА, 2001.

- Трубецкой Е. Смысл жизни. М.: Институт русской цивилизации, 2011.

- Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе. Париж: YMKA-Press, 1965.

- Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.: Московский рабочий, 1992.

- Флоренский П., свящ. Иконостас // Флоренский П., свящ. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996.

- Флоренский П.А. Понятие Церкви в Священном Писании // Флоренский П.А. Богословские труды. 1902-1909 / Сост.: Н.Н. Павлюченков, игум. А. Трубачев; вступ. статья, комм. Н. Н. Павлюченкова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018.

- Флоренский П.А. [Сочинения]. Т. 1 (1). Столп и утверждение Истины. М., 1990.

- Флоренский П., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П., свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996.

- Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М.: Мысль, 2004.

- Флоренский П.А. Эмпирея и эмпирия // Флоренский П.А. Богословские труды. 19021909 / Сост.: Н. Н. Павлюченков, игум. А. Трубачев; вступ. статья, комм. Н. Н. Павлюченко-ва. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018.