Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…

Автор: Ламосова Наталья Вячеславовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: 100 лет Российской книжной палате

Статья в выпуске: 1 (9), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассказывается об истории создания Литературного музея Кубани, открытого в Краснодаре в 1988 г. в доме первого кубанского писателя Я. Г. Кухаренко. Один из разделов новой экспозиции музея посвящен жизни и творчеству кубанских писателей-участников Великой Отечественной войны. В статье уделяется внимание судьбам военных корреспондентов П. К. Иншакова и А. А. Первенцева, раскрыты факты боевой биографии известного кубанского поэта И. Ф. Вараввы. В состав принадлежавших им материалов, переданных в состав музейных фондов, входят книги, документы, фотографии, награды, другие личные вещи. Поистине уникальным является комплекс книг, обнаруженных среди останков торпедного катера и поднятых на поверхность со дна Керченского пролива подводными археологами Краснодарского государственного музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

Писатели, военные корреспонденты, книга, экспонат, экспозиция, фонды музея, литературный музей

Короткий адрес: https://sciup.org/170174784

IDR: 170174784

Текст научной статьи Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…

Литературный музей Кубани (отдел Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына), расположенный в памятнике архитектуры первой четверти ХIХ в., доме наказного атамана Черноморского казачьего войска, генерал-майора, первого кубанского писателя, историка Я. Г. Кухаренко, был открыт 1 сентября 1988 г. В основу строительства экспозиции, раскрывающей литературный процесс на Кубани с момента заселения края до 1990-х гг. ХХ в., был положен историко-хронологический принцип. В доме Я. Г. Ку-харенко не мог быть создан мемориальный музей, поскольку вещей хозяина дома и членов его семьи сохранилось очень мало. На момент создания Литературного музея Кубани тематика комплектования фондов, посвященных литературной жизни края, естественно, отражала социально-политическую действительность и выполняла своего рода государственный заказ. Книги религиозной тематики (рукописные и старопечатные), гражданской печати периода становления книжности на Кубани, материалы семьи Ку-харенко, а также экспонаты, посвященные литературной жизни края конца ХIХ – начала ХХ в., 1920 – 1930-х гг., не являлись предметами комплектования и практически отсутствовали в фондах музея. Однако они были представлены в научной концепции будущей экспозиции Литературного музея Кубани. В связи с этим научным сотрудникам предстояла большая работа по сбору материалов, приобретению подлинной литературы и предметов быта, прижизненных изданий многих авторов.

Созданный в 1988 г. Литературный музей Кубани впервые собрал и систематизировал имеющуюся на тот момент информацию о кубанской словесности. В его экспозиции нашли свое место уникальные рукописные и старопечатные книги кириллической письменности, привезенные некрасовскими и черноморскими казаками, редкие книги гражданской печати из дома атамана Ф. Я. Бурсака, материалы Я. Г. Кухаренко, экспонаты, рассказывающие о пребывании в крае известных русских и советских писателей и, конечно же, местных писателей и историков.

Тема «Кубанские писатели – участники Великой Отечественной войны» отдельно в прежней экспозиции не была выделена в качестве самостоятельного подраздела. В 7-м зале музея, посвященном современным кубанским писателям, были представлены материалы литераторов, в том числе и тех, которые являлись участниками Великой Отечественной войны. Показать в экспозиции кубанских писателей, членов Краснодарского отделения Союза писателей СССР, – было обязательным условием, при котором материалы (около 1000 единиц), собранные хранителем музейного уголка при Краснодарском Союзе писателей Иваном Ивановичем Савченко, были переданы в 1985 г. в фонды музея. Многие из этих предметов вошли в экспозицию Литературного музея Кубани. Остановимся на нескольких таких комплексах. Так, вскоре после смерти партизана-писателя П. К. Игнатова (1894–1984 гг.) в музей поступил комплекс его материалов, переданный И. И. Савченко. В него вошли фотографии, машинописные тексты произведений писателя с правками, газеты, документы, рецензии и другое [3] [8]. Из Союза писателей тогда же в фонды поступил комплекс материалов из 344 единиц – личные вещи из архива умершего писателя, участника Великой Отечественной войны П. К. Инша-кова (1908–1984 гг.) [4]. В основном это были документы, фотографии, почетные грамоты, книги кубанских авторов с дарственными надписями из библиотеки писателя.

Из военной биографии П. К. Иншакова известно, что осенью 1941 г. Краснодарский крайком партии направил его в составе группы журналистов в кубанские кавалерийские части, дислоцирующиеся под Ростовом, для написания очерков. Там он стал рядовым бойцом, позднее был назначен военкором отдельного эскадрона связи, парторгом полка. Со второй половины 1942 г. и до конца войны П. К. Иншаков работал в армейской печати. С 11-м гвардейским стрелковым корпусом прошел путь от Терека до Тамани. Закончил войну в Австрийских Альпах в составе 316-й Темрюкской краснознаменной дивизии. В обновленной экспозиции Литературного музея Кубани материалы П. К. Иншакова вошли в состав комплекса военных корреспондентов.

Музейные фонды по литературной жизни края комплектовались и путем поступлений из частных архивов и коллекций. Примером тому может служить достаточно большой комплекс (347 единиц) материалов нашего земляка, лауреата двух Государственных премий СССР, известного писателя, драматурга, публициста, сценариста А. А. Пер-венцева (1905–1981 гг.) [2] [7]. В 1984 г., еще до создания Литературного музея Кубани, их передал научному сотруднику историко-археологического музея Т. Ф. Кавериной сын писателя, Владимир Аркадьевич, фотокорреспондент АПН. Кроме большого количества книг, документов, фотографий, в фонды музея тогда поступил и вещественный фонд писателя, который представляет собой значительную историко-культурную и мемориальную ценность: награды Аркадия Алексеевича (орден Ленина, Трудового Красного Знамени, довоенный орден Знак Почета, Отечественной войны с орденскими книжками, наградной кортик, подаренный писателю в честь 70-летия со дня рождения главнокомандующим Военно-Морским флотом СССР, медали («За оборону Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», иностранные награды), два диплома лауреата Государственной премии СССР, личные вещи, подарки писателю, мебель из его московской квартиры и многое другое.

На военной биографии А. А. Первен-цева хотелось бы остановиться подробнее. С первых дней Великой Отечественной войны писатель стал специальным корреспондентом «Известий», сотрудничавшим также в «Красной звезде» и «Красном флоте». Материалы для своих произведений он черпал не из сводок политдонесений и не в оперативных отделах штабов армий, а непосредственно на передовых позициях, часто деля с солдатами и офицерами будни и быт боевой обстановки Южного фронта. А. Первенцев не раз выходил на боевые операции с моряками Черноморского флота. А 2 июля 1942 г. чуть не погиб в авиакатастрофе, когда самолет, в котором он находился вместе с писателем Евгением Петровым, уходил от неприятельских истребителей в прифронтовой зоне. Евгений Петров погиб в этой аварии, а Аркадий Алексеевич чудом выжил. Не залечив раны, он снова возвра- тился на Южный фронт, где готовился десантный бросок на Крым. Керченско-Эльтигенской десантной операции А. А. Первенцев посвятил роман «Огненная земля». В годы войны им были также написаны пьеса «Крылатое племя» (1941), роман «Испытание» (1942), многие рассказы, очерки, в том числе «Гвардейские высоты», «Комсомольский пикет» и др.

Вещи А. А. Первенцева, в частности, письменный стол, был представлен в первой экспозиции Литературного музея Кубани, однако тогда акцент делался на его литературной деятельности, ведь Аркадий Алексеевич стоял у истоков создания Краснодарской писательской организации. В комплексе писателя не были представлены его награды, морской кортик и т. д., не рассматривался его боевой путь. После проведения реэкспозиции музея комплекс А. А. Первенцева значительно расширен.

Что касается истории Литературного музея Кубани, отметим, что в 2006 г., после 18 лет существования, его экспозиция была полностью разобрана, здание закрыто на капитальный ремонт, который длился долгих четыре года. Закончился первый этап в жизни музея. В 2010 г. дом атамана Я. Г. Кухаренко вновь распахнул двери для посетителей. Были сделаны временные выставки, а в настоящее время заканчивается работа по созданию новой, современной экспозиции.

Нам хотелось бы рассказать о новых темах и комплексах, посвященных кубанским писателям-фронтовикам, которые отсутствовали в прежней экспозиции.

Кроме вышеотмеченных комплексов, посвященных военным корреспондентам, остановимся на материалах тех писателей-фронтовиков, которые в годы Великой Отечественной войны воевали в разных родах войск и только начинали свой путь в литературе. Один из таких комплексов посвящен ставшему впоследствии признанным кубанским поэтом, фольклористом И. Ф. Варавве (1925 – 2005). Фонд поэта в музее, который он передал при жизни, – не так велик (около 60 единиц хранения). Его составляют книги (особенно ценно, если они с автографом автора, у нас несколько таких книг), журналы, фотографии (среди них 2 фотографии военных

Иван Федорович Варавва (1925-2005) - русский советский поэт. Фото военных лет.

лет), диплом лауреата литературной премии Краснодарского крайкома комсомола им. Н. Островского за книгу «Вишневый май», грамоты, документы и т. д. Но, всем известно, что именно вещи привлекают самое пристальное внимание посетителей. Среди мемориальных вещей И. Ф. Вараввы в музее хранится его двуствольное охотничье ружье тульского оружейного завода 1930-х гг. [6]. С ним будущий поэт, а тогда семнадцатилетний выпускник Староминской средней школы, стоял в дозорах, охранял мост в своей родной станице. Когда же немецко-фашистские захватчики прорвались на Кубань, Иван Варавва зарыл ружье в саду родного дома и ушел с отступающими частями Красной армии. Принимал участие в боях за освобождение Кавказа,У-краины, Белоруссии, Польши. Войну окончил в Берлине, расписался на стене Рейхстага. За участие в войне Иван Федорович был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст., медалями «За отвагу»,

«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

В фондах музея также хранятся такие ценные экспонаты поэта, как шашка, на рукоятке которой стоит дата «1942 г.», его планшет времен Великой Отечественной войны и осо-бенно«дорогая» для Ивана Федоровича вещь – самодельный блокнот, сделанный из плакатов [5]. За этим малоприметным экспонатом стоит трагическая судьба фронтового друга, командира И. Ф. Вараввы, младшего лейтенанта Алексея Украинцева, погибшего весной 1945 г. в польском городе Познани. Свое ружье, блокнот и некоторые другие предметы И. Ф. Варавва в дальнейшем передал в музей, и они нашли достойное место в обновленной экспозиции Литературного музея Кубани. Из рассказов научных сотрудников посетители могут узнать удивительные «легенды», за которыми стоят судьбы и известного поэта, и погибшего А. Украинцева.

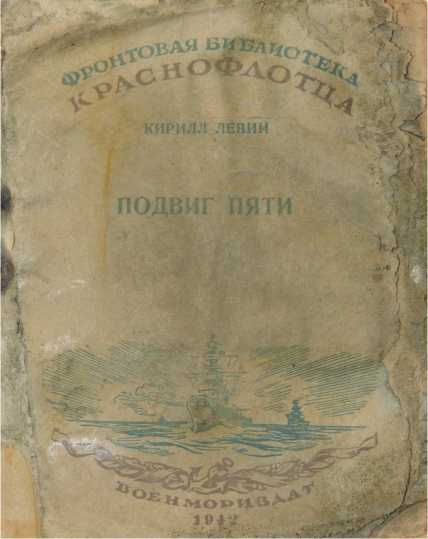

И, наконец, новый, уникальный комплекс, который попал в фонды музея совсем недавно, – книги, обнаруженные среди останков торпедного катера Черноморского флота ТК-35 и поднятые на поверхность со дна Керченского пролива. Из опубликованных источников и архивных документов [1, c. 127] известно, что торпедный катер ТК–35 типа Г-5 (до 06.08.1942 г. – №134, до 29.07.1943 г. – №56), подорвался на мине 15 ноября 1943 г. в районе Эльтигенского плацдарма. Впервые останки некоего торпедного катера на дне Керченского пролива (достаточно далеко от предполагаемого места крушения ТК–35) были обнаружены членами Тольяттинского клуба «Нептун-про» еще в 2007 г. Однако в связи с тем, что источники упоминали именно район Эльтигена в качестве места гибели ТК–35, то было решено, что найдены останки другого катера, под № 45. Летом 2012 г. членами клуба «Нептун-про» и представителем Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, старшим научным сотрудником отдела полевых исследований А. В. Кондрашевым, было совершено погружение к останкам катера. В ходе погружений на поверхность из-под слоя песка были извлечены указанные книги (17 единиц) и ряд других

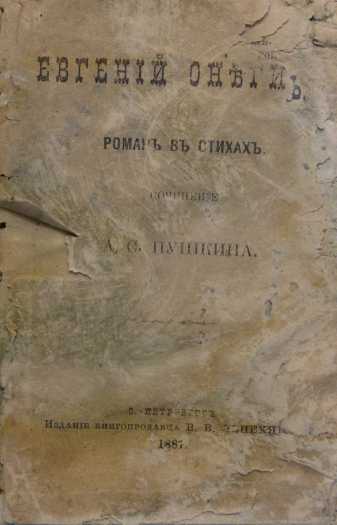

Сборник рассказов Кирилла Левина «Подвиг пяти» (Военмориздат, 1942), обнаруженный среди останков торпедного катера и поднятый со дна Керченского пролива предметов, которые позволили установить личности некоторых членов команды катера и, вслед за этим, идентифицировать и сам катер – ТК–35. Таким образом, в результате проведенных подводных изысканий удалось заполнить еще одну лакуну в истории Великой Отечественной войны. Почти все поднятые со дна Керченского пролива предметы (закладная табличка, иллюминатор, одежная щетка моториста Д. К. Маевского [10] и библиотечка из 17 книг [9]) были описаны и сданы в фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына. Из числа поднятых книг 6 были переданы на хранение в Темрюкский историко-археологический музей и 7 нашли место в обновленной экспозиции Литературного музея Кубани. Фрагмент библиотечки с борта катера ТК-35 позволяет составить хотя бы частичное представление о круге чтения членов экипажа. Из изданий не военной тематики отдельно можно выделить сборник стихотворений «Лирика», справочник фотографа-любителя» 1933 г. и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (издание книгопродавца В. В. Лепехина 1887 г.). Остальные брошюры были в основном выпущены Военмориздатом в 1942-1943 гг. в серии «Фронтовая библиотека краснофлотца». Примечателен факт, что одна из этих небольших по объему книг – «Баллады, плакаты и песни» И. Л. Сельвин-ского, была издана в Краснодаре в 1942 г.

Особый интерес представляет фрагментарно сохранившийся сборник стихотворений, на полях страниц которого имеются карандашные пометки, датируемые 1943 г. и содержащие сведения о взысканиях матросам катера за нарушение воинской дисциплины. Автор пометок неизвестен, однако можно предположить, что им является комиссар ТК-35. Эти рукописные записи, сохранившиеся под 8-метровой толщей воды в течение 70 лет, донесли до нас фамилии матросов, служивших на торпедном катере в 1943 г. Данный факт немаловажен, т. к. архивные документы

Экземпляр романа «Евгений Оненгин»

А. С. Пушкина (издание В. В. Лепехина, 1887 г.), обнаруженный среди останков торпедного катера и поднятый со дна Керченского пролива далеко не всегда позволяют установить такие тонкости, как состав команды той или иной боевой единицы в составе флота в определенный период времени. Эти несколько строчек рукописного текста могут дать заинтересованному исследователю бесценный материал к истории повседневности войны, теме, кото- рая столь популярна в научном сообществе в настоящее время.

Все экспонаты, поступившие в музей, подверглись реставрации, за исключением сборника стихотворений «Лирика», оставленным в изначальном виде в качестве примера книги, пролежавшей в соленой воде в течение 70 лет. Данный комплекс, помещенный в обновленную экспозицию Литературного музея Кубани, интересен не только исследователям, но и широкому кругу посетителей разного возраста, ведь одним из основных направлений музейной деятельности является пропаганда исторических знаний и повышение интереса к прошлому нашей страны. Фрагмент библиотеки с погибшего катера, подкрепленный рассказом экскурсовода, оказывает повышенное эмоциональное воздействие на всех, кто приходит в музей и вызывает неподдельный интерес.

Рассмотренные в данной статье новые комплексы материалов, хранящиеся в Литературном музее Кубани и посвященные военным корреспондентам, кубанским писателям-фронтовикам, а также роли книги в период Великой Отечественной войны существенно обогащают экспозицию, усиливая ее образовательные и воспитательные возможности.

Список литературы Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…

- Кузнецов А. Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция. М.: Вече, 2011.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ-7011

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ-7097.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ-7401.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ-7565/12.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ-7565/16.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). ПМ-3235.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). ПМ-3297.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). ПМ-8191/1-11.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). ПМ-8253.