Обоснование безопасности малообъемных высокоинтенсивных интервальных тренировок с весом собственного тела для рекреационно-неактивных студенток университета

Автор: Момент А.В., Иванова Н.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

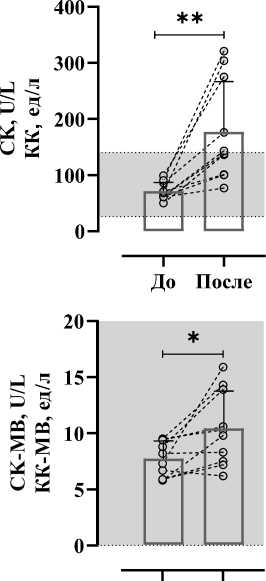

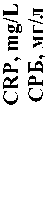

Цель: объективизация глубины биодеструктивных процессов в мышечной ткани у рекреационно-неактивных студенток университета, инициированных малообъемной высокоинтенсивной интервальной тренировкой с собственным весом тела. Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие рекреационно-неактивные здоровые студентки университета (n = 10). Испытуемым предлагалось выполнить специально разработанную малообъемную высокоинтенсивную интервальную тренировку с весом собственного тела. Во время тренировки измерялись индивидуальное восприятие физической нагрузки, аффективная валентность, подсчитывалось количество двигательных циклов. Перед и после выполнения тренировки (24 ч) производился забор и биохимический анализ крови. Оценивались следующие биомаркеры: общая креатинкиназа (КК), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), миоглобин, креатинкиназа МВ (КК-МВ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), с-реактивный белок (СРБ). Результаты и их обсуждение. Групповое среднее значение КК относительно исходных показателей увеличилось на 148,4 % с 71,3 ± 15,4 до 177,1 ± 89,77 ед./л (p = 0,0024); ЛДГ - на 11,9 % со 149,6 ± 8,1 до 167,4 ± 25,52 ед./л (p = 0,0422); миоглобина - на 59,0 % с 17,3 ± 2,5 до 27,5 ± 9,7 нг/мл (p = 0,0045); КК-МВ - на 35,1 % с 7,7 ± 1,6 до 10,4 ± 3,3 ед./л (p = 0,0149); АСТ - на 17,9 % с 17,9 ± 3,1 до 21,1 ± 6,0 ед./л (p = 0,0311). Статистически значимой динамики группового среднего значения СРБ не наблюдалось с 0,5 ± 0,4 до 0,7 ± 0,6 мг/л (p = 0,0963).

Малообъемный whole-body hiit, тренировка в домашних условиях, оздоровительная тренировка, непосредственный тренировочный эффект, биохимический анализ крови

Короткий адрес: https://sciup.org/147244052

IDR: 147244052 | УДК: 378.17 | DOI: 10.14529/hsm240219

Текст научной статьи Обоснование безопасности малообъемных высокоинтенсивных интервальных тренировок с весом собственного тела для рекреационно-неактивных студенток университета

A.V. Moment, , N.V. Ivanova, , Pskov State University, Pskov, Russia

Введение. Быстрые социальные ритмы и негативные тенденции общественного здоровья подталкивают специалистов по физическому воспитанию к разработке новых подходов к физическим тренировкам, направленным на сохранение и укрепление здоровья современного человека. Физические нагрузки вызывают метаболические изменения в организме, что приводит к активации адаптивных механизмов, направленных на установление нового динамического равновесия, вызывая специфические полезные адаптации в организме человека [14]. Наиболее значимыми для становления физиологических адаптаций, связанных со здоровьем, считаются умеренные и интенсивные физические нагрузки аэробного и анаэробного характера [18]. Тем не менее в среднем 62 % молодежи не выполняют рекомендации по физической активности [15].

Высокоинтенсивные интервальные тренировки с весом собственного тела (wholebody HIIT) ‒ простой в применении и эффективный способ улучшения аэробной производительности, композиции (состава) тела, максимальной силы и силовой выносливости, не требующий спортивного оборудования и инвентаря [3]. Данный вид тренировок представляет собой чередование стимулов тотальной (all-out) интенсивности посредством выполнения упражнений с собственным весом тела (прыжки, подскоки, приседания, отжимания и т. д.) и периодов пассивного или активного восстановления. Продолжительность стимулов и периодов восстановления строго регламентирована по времени.

Известно, что продолжительность и ин- тенсивность физической нагрузки влияют на глубину метаболических изменений. Следовательно, физические упражнения должны выполняться в пределах «здоровой нормы». Слишком большие физические нагрузки могут быть вредны для человека [11].

Поэтому для неспортивного контингента, в том числе и лиц, имеющих метаболические нарушения, с целью формирования полезных для здоровья физиологических адаптаций разрабатываются и апробируются специальные малообъемные высокоинтенсивные интервальные тренировки [12]. Они ограничены общей продолжительностью в 30 мин, включая разминку, периоды восстановления и заминку. При этом суммарная продолжительность высокоинтенсивных стимулов не должна превышать 10 минут [8].

Благодаря своей универсальности wholebody HIIT могут быть предложены большой части населения для улучшения компонентов физической подготовленности, связанных со здоровьем [7]. Малообъемные протоколы whole-body HIIT показали свою применимость и эффективность в формировании значимых для здоровья физиологических адаптаций у ранее нетренированных людей, ведущих сидячий образ жизни [6, 10, 16, 17], что демонстрирует кумулятивные тренировочные эффекты, вызванные систематической практикой whole-body HIIT.

Однако в современной литературе крайне мало данных о непосредственных тренировочных эффектах в ответ на малообъемную тренировку whole-body HIIT у рекреационнонеактивных студенток университета (физиче- ские тренировки ≤ 1 раза в неделю). Так как whole-body HIIT состоит из повторяющихся тотальных усилий в условиях и фиксированных по времени периодов восстановления, было выдвинуто предположение, что выполнение подобной тренировки в определенной мере может способствовать развитию биоде-структивных процессов в мышечной ткани у рекреационно-неактивных студенток.

Цель исследования – объективизация глубины биодеструктивных процессов в мышечной ткани у рекреационно-неактивных студенток университета, инициированных малообъемной высокоинтенсивной интервальной тренировкой с собственным весом тела.

Материалы и методы исследования. Подбор кандидатов для участия в исследовании осуществлялся через публикацию информационного поста в официальной группе (vk.ru) Института образования и социальных наук Псковского государственного университета. Письмо содержало ссылку на сервис «Яндекс.Формы», где испытуемым предлагалось подробно изучить цель исследования и процедуру его проведения, ознакомиться с методами исследования, возможными рисками, мерами поощрения, проверить соответствие критериям включения, а также подать заявку. Перед отправкой заявки кандидатам было необходимо заполнить электронную версию самоотчета по физической активности (IPAQ-SF).

Критериями включения являлись: женский пол, основная группа для занятий физической культурой, возраст от 18 до 24 лет, физические тренировки ≤ 1 раза в неделю в течение последних 2 месяцев, индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне 18,5–24,9 ед., отсут- ствие противопоказаний к физическим нагрузкам на период проведения исследования, подтверждение добровольного согласия на участие в исследовании.

Всего от студентов поступило 27 заявок на участие в исследовании, из них 16 не соответствовали критериям включения, а 1 заявка была заполнена некорректно. Таким образом, для участия в исследовании было отобрано 10 студенток.

Исследование состояло из трех основных этапов (рис. 1 слева). Этап 1 – забор венозной крови и ее биохимический анализ (17 мая 2023 года). Этап 2 – выполнение экспериментального тренировочного протокола (18 мая 2023 года). Этап 3 – повторный забор венозной крови с последующим биохимическим анализом (19 мая 2023 года). Указанные мероприятия проводились с 8:30 до 10:00. Этическим комитетом Комитета по здравоохранению Псковской области вынесено положительное заключение относительно проведения исследования.

Экспериментальный тренировочный протокол был разработан на основе рекомендаций A. Machado [13] и представлял собой 20-минутную тренировку. Основная часть тренировки продолжительностью 10 мин состояла из чередования 10 стимулов «тотальной» (all-out) интенсивности и пассивного восстановления с соотношением 1:1 по 30 с. Разминка и заминка по 5 мин. Комплекс состоял из двух упражнений: Джампинг Джек и приседания. Нечетные стимулы – Джампинг Джек, а четные – приседания (рис. 1 справа).

Ранее протокол уже был апробирован на группе рекреационно-неактивных студенток

Рис. 1. Схема проведения исследования Fig. 1. Study design

ПсковГУ. Показано, что он полностью соответствует критериям высокоинтенсивной интервальной тренировки и является достаточно комфортным для выполнения этой категорией лиц [2].

Оцениваемые параметры

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по общепринятой формуле на основе данных о длине тела, измеренной стационарным ростомером, и массы тела, измеренной весами Huawei Scale 3-527 (Huawei Technologies, Китай).

Физическая активность рассчитывалась по результатам анализа короткой версии самоотчета по физической активности (IPAQ-SF). Представлены значения умеренной и интенсивной физической активности (УИФА), ходьбы и суммы физической активности (Сумма ФА) в минутах в неделю.

Внешние параметры физической нагрузки оценивались посредством подсчета количества выполненных двигательных циклов за время каждого стимула и их суммарного значения.

Индивидуальное восприятие физической нагрузки оценивалось непосредственно перед выполнением тренировочного протокола, на последних секундах первого и последнего стимула по 10-бальной шкале Борга (CR10) [4].

Аффективная валентность оценивалась по 11-балльной биполярной (удовольствие / неудовольствие) шкале ощущений (FS) [9] в аналогичных временных точках, но после индивидуального восприятия физической нагрузки.

Биохимический анализ крови производился на биохимических анализаторах Beckman Coulter DxC 700 и Beckman Coulter Access 2 (США). Забор венозной крови осуществлялся вакуумными пробирками S-monovette, Serum CAT, 9.0 ml. Исследовались следующие биомаркеры: общая креатинкиназа (КК), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), миоглобин, креатинки-наза МВ (КК-МВ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), с-реактивный белок (СРБ).

Статистическая обработка, анализ данных и визуализация полученных результатов проводились в программе GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, США). Для проверки нормальности распределения данных использовался тест Д’Агостино – Пирсона. Сравнение групповых средних значений «до – после» осуществлялось посредством парного t-теста, трех связанных групп ‒ однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для повторных измерений и постспециального теста Dannett. Динамика двигательных циклов описывалась посредством регрессионного анализа. Данные по тексту представлены в формате M ± SD. Статистическая значимость была принята при р < 0,05.

Результаты. Описательная статистика, характеризующая выборочную совокупность, представлена в таблице.

Все указанные в таблице переменные подчиняются закону нормального распределения. Значения переменных возраста и ИМТ находятся в диапазоне критериев включения.

Характеристика выборочной совокупности (n = 10)

Characteristics of the sample population (n = 10)

|

Переменные / Variable |

M ± SD |

95 % CI |

Min |

Max |

P-value |

|

|

L |

U |

|||||

|

Возраст, лет / Age, years |

19,7 ± 0,7 |

19,2 |

20,2 |

19,0 |

21,0 |

0,8084 |

|

Длина тела, см / Body length, cm |

167,3 ± 8,2 |

161,4 |

173,2 |

158,0 |

180,0 |

0,5089 |

|

Масса тела, кг / Body weight, kg |

59,5 ± 6,0 |

55,2 |

63,8 |

48,0 |

69,0 |

0,7784 |

|

ИМТ, ед. / BMI, units |

21,2 ± 1,4 |

20,3 |

22,2 |

18,8 |

23,1 |

0,7280 |

|

УИФА, мин/нед. / MIPA, min/week |

60,5 ± 22,4 |

44,5 |

76,5 |

30,0 |

100,0 |

0,7190 |

|

Ходьба, мин/нед. / Walking, min/week |

335,5 ± 141,4 |

234,4 |

436,6 |

175,0 |

630,0 |

0,3451 |

|

Сумма ФА, мин/нед. / Total PA, min/week |

396,0 ± 149,2 |

289,2 |

502,8 |

215,0 |

720,0 |

0,1854 |

Примечание: УИФА – умеренная и интенсивная физическая активность; ФА – физическая активность; M ‒ среднее значение; SD – стандартное отклонение; 95 % CI – доверительный интервал; L и U ‒ нижняя и верхняя граница доверительного интервала соответственно; Min – минимальное значение; Max – максимальное значение; P-value – p-значение для теста Д’Агостино-Пирсона.

Note: MIPA – moderate and intense physical activity; PA – physical activity; M – mean value; SD – standard deviation; 95 % CI – confidence interval; L and U – lower and upper limits of the confidence interval; Min – minimum value; Max – maximum value; p-value – D’Agostino-Pearson p-value.

Суммарная физическая активность в течение недели в среднем по группе составила 396,0 ± 149,2 мин/нед., включая УИФА (60,5 ± 22,4 мин/нед.) и ходьбу (335,5 ± 141,4 мин/нед.). Ходьба являлась доминирующим видом физической активности в выборочной совокупности (84,7 %).

Внешние параметры физической нагрузки экспериментального тренировочного протокола выражены в количестве выполненных двигательных циклов при заданной «тотальной» (all-out) интенсивности. Количество повторений упражнения Джампинг Джек в среднем по группе составило 34,6 ± 2,5 и 33,9 ± 2,9, приседания – 20,5 ± 1,7 и 19,3 ± 3,7 циклов для первого и последнего стимула соответственно. Регрессионная модель динамики двигательных циклов обоих упражнений не показала достоверных отличий наклона от нуля (p = 0,3989 и p = 0,2058). Групповое среднее значение суммарного количества выполненных двигательных циклов за тренировку составило 171,9 ± 12,0 и 98,0 ± 15,2 для первого и второго упражнения соответственно.

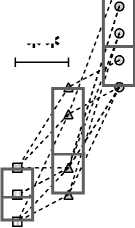

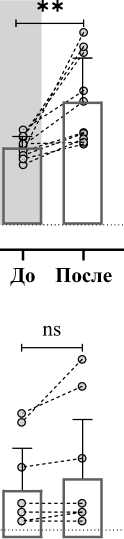

Динамика индивидуального восприятия физической нагрузки и аффективной валентности представлена на рис. 2.

Индивидуальное восприятие физической нагрузки перед началом выполнения экспериментального тренировочного протокола в среднем по группе оценивалось как 0,9 ± 0,8 балла, первый стимул – 2,5 ± 1,4 балла (p = 0,0036), а заключительный стимул – 6,5 ± 1,5 балла (p < 0,0001). Аффективная валентность в среднем по группе перед началом выполнения экспериментального тренировочного протокола составляла 2,6 ± 1,1 балла, после первого стимула – 2,4 ± 1,3 балла (p = 0,7712), а после заключительного стимула самочувствие оценивалось в среднем как 0,6 ± 2,1 балла (p = 0,0303).

Сравнение результатов биохимического анализа крови до и после выполнения экспериментального тренировочного протокола представлено на рис. 3.

Групповое среднее значение КК относительно исходных показателей увеличилось на 148,4 % с 71,3 ± 15,4 до 177,1 ± 89,77 ед./л (p = 0,0024), референсные значения: 26–140 ед./л; ЛДГ – на 11,9 % со 149,6 ± 8,1 до 167,4 ± ± 25,52 ед./л (p = 0,0422), референсные значения: 0,0–248,0 ед./л; миоглобина – на 59,0 % с 17,3 ± 2,5 до 27,5 ± 9,7 нг/мл (p = 0,0045), референсные значения 0,0–70,0 нг/мл; КК-МВ – на 35,1 % с 7,7 ± 1,6 до 10,4 ± 3,3 ед./л (p = 0,0149), референсные значения: 0,0–24,0 ед./л; АСТ – на 17,9 % с 17,9 ± 3,1 до 21,1 ± ± 6,0 ед./л (p = 0,0311), референсные значения: 14,0–35,0 ед./л. Статистически значимой динамики группового среднего значение СРБ не наблюдалось с 0,5 ± 0,4 до 0,7 ± 0,6 мг/л (p = = 0,0963), референсные значения: 0,1–5,0 мг/л.

Основным результатом проведенного исследования является получение объективной

10-1

****

p

**

*

до тренировки

после 1 стимула

после 10 стумула

Рис. 2. Динамика индивидуального восприятия физической нагрузки и аффективной валентности (n = 10): *– p < 0,05; **– p < 0,01; ****– p < 0,0001; ns – p ≥ 0,05; нижняя и верхняя границы прямоугольника – минимальное и максимальное значение соответственно; линия внутри прямоугольника – среднее значение; FS – шкала ощущений; CR10 – шкала Борга Fig. 2. Changes in the individual perception of physical exercise and affective valence (n = 10): * – p < 0.05; ** – p < 0.01; **** – p < 0.0001; ns – p ≥ 0.05; lower and upper limits of the rectangle – minimum and maximum values; line inside the rectangle – mean value;

FS – perception scale; CR10 – Borg scale

До После

е Л 40-

WD м

Й *

. в 30-.S s

ОО

20-

10-

До После

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0-

“I--------1----

До После

Рис. 3. Результаты биохимического анализа крови (n = 10): * – p < 0,05; ** – p < 0,01; ns – p ≥ 0,05; крышка столбца – среднее значение; усы – стандартное отклонение; кружки – индивидуальные значения; серая область – диапазон референсных значений; пунктирная линия снизу и сверху серой области – минимальные и максимальные значения референсной зоны соответственно; КК – общая креатинкиназа; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; КК-МВ – креатинкиназа МВ; АСТ – аспартатаминотрансфераза; СРБ – c-реактивный белок

Fig. 3. Results of blood biochemistry (n = 10): * – p < 0.05; ** – p < 0.01; ns – p ≥ 0.05; bar cap – mean value; whiskers – standard deviation; circles – individual values; gray area – reference values; the dotted line below and above the gray area – minimum and maximum reference values; CK – total creatine kinase; LDH – lactate dehydrogenase; CC-MB – creatine kinase MB; AST – aspartate aminotransferase; CRP – c-reactive protein информации об отсутствии глубоких биоде-структивных процессов у рекреационнонеактивных студенток в ответ на малообъемную whole-body HIIT. Несмотря на то, что наблюдалось статистически значимое увеличение количества внутриклеточных белков (миоглобин и АСТ) и ферментов (КК, КК-МВ и ЛДГ) в плазме крови, сигнализирующих о нарушении проницаемости клеточных мембран, все показатели после тренировочного воздействия не превышали референсного диапазона значений, за исключением КК. По-видимому, показатель КК в плазме крови является наиболее чувствительным индикатором, демонстрирующим значительную динамику через 24 ч после напряженной мышечной работы, что показано в отечественных исследованиях [1]. Несущественная динамика СРБ в плазме крови позволяет дополнительно подкрепить доводы об отсутствии воспалительного ответа, который мог быть спровоцирован биодеструктивными про- цессами, инициированными малообъемной whole-body HIIT.

Физическое утомление во время выполнения экспериментального тренировочного протокола развивалось постепенно. Индивидуальное восприятие физической нагрузки первого стимула оценивалось в среднем по группе между «относительно слабая» и «умеренная» (2,5 ± 1,4 балла), а последнего стимула – между «тяжелая» и «очень тяжелая» (6,5 ± 1,5 балла). Наряду с увеличением среднего балла индивидуального восприятия физической нагрузки, групповое среднее значение аффективной валентности снижалось с состояния самочувствия, оцениваемого как «хорошо» (2,4 ± 1,3 балла) после первого стимула, до состояния между «скорее хорошо» и «ни хорошо, ни плохо» (0,6 ± 2,1 балла) после последнего стимула. В одном случае последний стимул инициировал самочувствие «плохо». Это хорошо соотносится с данными о связи между аффективной валент- ностью (удовольствие/неудовольствие) и глубиной влияния стимула на гомеостатическое равновесие организма [5].

Тем не менее достоверного снижения физической работоспособности в среднем по группе не наблюдалось, что свидетельствует о нарастании компенсированного утомления в рамках имеющихся функциональных резервов организма. Этим, вероятно, может быть обусловлено отсутствие глубоких биодеструк-тивных процессов в мышечной ткани, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дальнейшие исследования.

Необходимо также указать на некоторые ограничения исследования. Во-первых, отсутствие контрольной группы и небольшое количество испытуемых в экспериментальной группе было обусловлено ограниченным финансированием и ресурсами. Тем не менее точные методы, применяемые для биохимического анализа крови, позволяют отчасти принять это ограничение. Во-вторых, экспериментальный тренировочный протокол включал суммарно всего 5 мин высокоинтенсивных стимулов, что вдвое меньше верхней границы, рекомендованной для малообъемных высокоинтенсивных интервальных тренировок. Поэтому увеличение суммарной продолжительности стимулов до верхней рекомендуемой границы, а также изменение других параметров тренировки может существенно отразиться на физиологических ответах, что, безусловно, нужно учитывать при назначении whole-body HIIT для рассматриваемой категории лиц.

Заключение. Малообъемная высокоинтенсивная тренировка с собственным весом тела (whole-body HIIT) не инициирует глубоких биодеструктивных процессов в мышечной ткани и достаточно безопасна для здоровых рекреационно-неактивных студенток университета.

Список литературы Обоснование безопасности малообъемных высокоинтенсивных интервальных тренировок с весом собственного тела для рекреационно-неактивных студенток университета

- Зимова К.П., Медведев Д.С., Чиков А.Е., Киселев А.Д., Крылова М.В. Диагностика синдрома отставленной мышечной болезненности // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22, № 4. С. 59–67. [Zimova K.P., Medvedev D.S., Chikov A.E. et al. Diagnosis of Delayed Muscle Soreness Syndrome. Human. Sport. Medicine, 2022, vol. 22, no. 4, pp. 59–67. (in Russ.)] DOI: 10.14529/hsm220407. EDN BJDESW

- Момент А.В. Психофизиологические и аффективные реакции студенток на короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки с весом собственного тела // Теория и практика физ. культуры. 2023. № 5. С. 36–38. [Moment A.V. [Psychophysiological and Affective Reactions of Female Students to Short High-intensity Interval Training with Their Own Body Weight]. Theory and Practice of Physical Culture, 2023, no. 5, pp. 36–38. (in Russ.)]

- Scoubeau C., Carpentier J., Baudry S., Faoro V. Body Composition, Cardiorespiratory Fitness, and Neuromuscular Adaptations Induced by a Home-based Whole-body High Intensity Interval Training. Journal of Exercise Science & Fitness, 2023. DOI: 21. 10.1016/j.jesf.2023.02.004

- Borg G. Psychophysical Bases of Perceived Exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise, 1982, no. 14, pp. 377–381. DOI: 10.1249/00005768-198205000-00012

- Craig A.D. How Do You Feel? Interoception: The Sense of the Physiological Condition of the Body. Nature Reviews Neuroscience, 2002, no. 3 (8), pp. 655–666. DOI: 10.1038/nrn894

- Evangelista A., Brigatto F., Camargo J., Braz T. Effect of a Short-term Whole-body High-intensity Interval Training on Fitness, Morphological, and Functional Parameters in Untrained Individuals. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2021, no. 62. DOI: 10.23736/S0022-4707.21.12342-4

- Scoubeau C., Bonnechère B., Cnop M., Faoro V. Effectiveness of Whole-Body High-Intensity Interval Training on Health-Related Fitness: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, no. 19 (15), p. 9559. DOI: 10.3390/ijerph19159559

- Gillen J.B., Gibala M.J. Is High-intensity Interval Training a Time-efficient Exercise Strategy to Improve Health and Fitness? Applied Physiology Nutrition and Metabolism, 2014, no. 39, pp. 409–412. DOI: 10.1139/apnm-2013-0187

- Hardy C., Rejeski W. Not What, but How One Feels: The Measurement of Affect During Exercise. Journal of Sport & Exercise Psychology, 1989, no. 11 (3), pp. 304–317. DOI: 10.1123/jsep.11.3.304

- Feito Y., Heinrich K., Butcher S., Poston W. High-Intensity Functional Training (HIFT): Definition and Research Implications for Improved Fitness. Sports, 2018, no. 6 (3), p. 76. DOI: 10.3390/sports6030076

- Jaguri A., Thani A.A., Elrayess M.A. Exercise Metabolome: Insights for Health and Performance. Metabolites, 2023, no. 13 (6), p. 694. DOI: 10.3390/metabo13060694

- Gildea N., McDermott A., Rocha J., Crognale D. Low-volume HIIT and MICT Speed V̇O2 Kinetics During High-intensity “Work-to-work” Cycling with a Similar Time-course in Type 2 Diabetes. Journal of Applied Physiology, 1985, 2022, no. 133. DOI: 10.1152/japplphysiol.00148.2022

- Machado A. Hiit Body Work: a Nova Calistenia. São Paulo: CREF4/SP, 2019. 96 p.

- Francesca M., Fiaschi T., Marzocchini R., Michele M. Oxidative Stress in Exercise Training: the Involvement of Inflammation and Peripheral Signals. Free Radical Research, 2019, no. 53. DOI: 10.1080/10715762.2019.1697438

- Valle C., Tate D., Mayer D., Allicock M. Physical Activity in Young Adults: A Signal Detection Analysis of Health Information National Trends Survey (HINTS) 2007 Data. Journal of Health Communication, 2014, no. 20, pp. 1–13. DOI: 10.1080/10810730.2014.917745

- Renteria I., Patricia S.G., Martinez E. Remote, Whole-Body Interval Training Improves Muscular Endurance and Cardiac Autonomic Control in Young Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, no. 19. DOI: 10.3390/ijerph192113897

- Songsorn P., Somnarin K., Jaitan S., Kupradit A. The Effect of Whole-body High-intensity Interval Training on Heart Rate Variability in Insufficiently Active Adults. Journal of Exercise Science & Fitness, 2021, no. 20. DOI: 10.1016/j.jesf.2021.10.003

- Bull F., Al-Ansari S., Biddle S., Borodulin K. World Health Organization 2020 Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. British Journal of Sports Medicine, 2020, no. 54 (24), pp. 1451–1462. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102955