Образование, наука и воспитание - важные элементы национальной безопасности государства

Автор: Дадалко В.А., Ратькова А.Б., Чекмарев В.В., Соловкина Е.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3 (66), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу влияния образования, науки и воспитания на национальную безопасность государства. Цель статьи состоит в формировании ряда выводов, которые бы указывали на приоритетность научно-образовательной сферы в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Основные задачи заключаются в анализе влияния научно-образовательной сферы на национальную безопасность и выявлении основополагающих ее элементов.

Национальная безопасность государства, образование, наука, воспитание, элементы национальной безопасности, научно-образовательный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/142148261

IDR: 142148261 | УДК: 37.014

Текст научной статьи Образование, наука и воспитание - важные элементы национальной безопасности государства

«Национальная безопасность» является комплексным понятием (включает в себя все виды безопасности), которое характеризуется обеспечением и поддержанием на допустимом уровне основных показателей безопасности государства, общества и личности. Более точное определение понятию «национальная безопасность» дается в Стратегии о национальной безопасности Российской Федерации от 2015 г. (далее - Стратегия), в соответствии с которой национальная безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации [1]. Национальная безопасность реализуется путем устойчивого развития и защиты национальных интересов, т.е. значимых потребностей государства, общества и личности. С изменением различного рода факторов, имеющих влияние на государственную безопасность, в тот или иной промежуток времени особое значение приобретают различные направления. В современных реалиях приоритет отдается таким направлениям, как: обеспечение обороны и территориальной целостности страны; поддержание стратегической стабильности; повышение уровня жизни населения за счет экономического роста; образование, наука, культура; общественная безопасность и здравоохранение. Другими словами, комплексность и сложность понятия «национальная безопасность» ставят перед государством множество задач, в то время как обеспечение необходимого уровня национальной безопасности достигается только при условии их одновременного выполнения. Однако необходимо заметить, что достижение любых целей возможно лишь в случае, когда определены основные сферы влияния, методы и средства с помощью которых они будут достигаться. Таким образом, выявление той сферы, которая оказывает первоочередное влияние на повышение национальной безопасности, является актуальным.

Говоря о национальной безопасности, сложно выделить какую-либо сферу, считая ее наиболее важной. Как говорилось, это объясняется тем, что понятие национальной безопасности является комплексным. Для понимания можно сравнить национальную безопасность со здоровьем человека: какие-то функции и элементы выполняют основную роль, какие-то - второстепенную, но на состояние здоровья влияют все до единого. Однако при этом следует заметить, что есть базовые сферы, без развития которых невозможен прогресс в каких-либо других направлениях . Ссылаясь на Стратегию, мы можем утверждать, что одной из таких сфер является образование, включая воспитание и науку. В Стратегии подчеркивается, что достижение экономического роста возможно только путем повышения научно-образовательного потенциала страны, осуществляемого за счет развития национальной инновационной системы и инвестиций в образовательную сферу [15]. Помимо этого, развитие в области науки и образования способствует модернизации национальной экономики и повышению конкурентоспособности Российской Федерации на мировой арене.

Рассмотрим влияние образования на национальную безопасность более подробно. Американский ученый Дж. Кнеллер в работе «Введение в философию образования» под образованием подразумевает процесс передачи культурного наследия (накопленное знание, навыки, умения, ценности) в обществе посредством различных институтов (школы, колледжи, университеты и т.д.) [2]. В классическом представлении процесс образования состоит из восьми основных этапов и представлен на рисунке 1.

-

8. Дальнейшее профессиональное совершенствование

-

7. Докторантура

-

6. Аспирантура

-

5. Магистратура

-

4. Бакалавриат высшего образования

-

3. Среднее (профессиональное) образование

-

2. Среднее (общее) образование

-

1. Начальное образование

Рисунок 1 - Иерархичность обучения *Составлено авторами.

Образование является относительно самостоятельной системой, которая имеет свои собственные законы, а главная цель состоит в передаче знаний и навыков из поколения в поколение. Так как обучение - это процесс передачи ценностей, знаний, навыков и умений, то образование является неотъемлемым условием для осуществления какой-либо деятельности. Важность роли образования в системе национальной безопасности объясняется поддержанием научного и культурного наследия государства, а также дальнейшего интеллектуального развития его граждан. Следовательно, стратегической угрозой для национальной безопасности является угроза приостановки процесса образования или понижение его качества, так как это неминуемо приведет общество к деградации, а страну к упадку. Российская система образования, начиная с 1990-х гг. продолжает пребывать в стадии реформирования, находится и много сторонников, и много противников сокращения количества школьных предметов, введения единого государственного экзамена (ЕГЭ), перехода на Болонскую систему и других реформ. Введение ЕГЭ в большей степени объяснялось необходимостью пресечения коррупции, обеспечением справедливой процедуры отбора, которая уравнивает шансы на поступление в престижные высшие учебные заведения для учеников как из крупных городов, так и из глубинки. Введение и принятие Болонской системы являлось условием интеграции России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Характерными чертами Болонского процесса являются переход на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратура) и оценивание при помощи кредитов (баллов). Следует отметить, что Болонская система образования ориентирована на непрерывное получение образования, следствием чего является возможность обучающихся получать навыки и диплом по более чем одной специальности. Для высших учебных заведений это предоставляет возможность получения дополнительного дохода. Рассмотрим, что же мы имеем от введения данных реформ на практике. К сожалению, введение ЕГЭ не оказало желаемых положительных результатов на показатели коррупции в высших учебных заведениях, кроме того, отчасти коррупция проникла и в сферу школьного образования путем приобретения высокобалльных аттестатов и подкупа учителей на написание тестов за учеников. Вследствие этого уже первая волна студентов, поступивших через ЕГЭ, имела низкий уровень знаний. Введение Болонской системы, как было уже отмечено, было связано с экономическими интересами страны, а именно интеграцией России в ВТО. Теперь для студентов, магистров и аспирантов стали доступными программы обмена, с помощью которых учащиеся могут поступать в различные вузы Болонского процесса. На первый взгляд, сотрудничество и обмен опытом с университетами других стран дают толчок для развития и совершенствования образовательного процесса. Но за этим кроется серьезная угроза для экономической безопасности страны, представляемая как «утечка мозгов». Кроме того, с момента введения данных реформ научные работы все меньше и меньше содержат в себе практическую ценность и научную новизну. С переходом в информационной век программы, разрабатываемые в вузах, устаревают уже через два-три года, в результате чего специалисты, выпускаемые по таким программам, выходя на рынок труда, уже не являются конкурентоспособными в полной степени. Следующим серьезным недостатком нынешней системы образования является неподготовленность выпускников к практической работе. Если сюда же добавить и устаревшую теоретическую программу, то мы имеем серьезное несоответствие между уровнем подготовки выпускаемых специалистов и реальными требованиями рынка труда. В конечном счете этот разрыв приводит к преобладанию недостаточно квалифицированного персонала, росту безработицы, повышению социальной напряженности, «утечке мозгов», криминализации в обществе и снижению стратегически важных экономических показателей государства. Таким образом, мы видим, что образование занимает центральную роль в системе обеспечения национальной безопасности государства.

Без знаний и умений, которые приобретаются в процессе обучения, не может существовать важнейшая для государственной безопасности сфера науки. Наука - это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности [16]. Благодаря научным открытиям нам становятся доступны инновации, 131

которые способствуют достижению прогресса в различных сферах, будь то здравоохранение, экология, техника или производство. Мировой опыт показывает, что именно те страны, которые имеют передовые инновационные технологии, являются наиболее развитыми и занимают лидирующее положение в мире. В последнее время наука приобретает еще одно важное свойство - она может использоваться в качестве инструмента власти. Имеется в виду, что наука заключает в себе механизмы, способствующие созданию положительного имиджа страны на мировой арене и осуществлению мягкого влияния, защиты собственных национальных интересов. Поэтому для государства стратегически важно развивать научную инфраструктуру, повышать престижность научной деятельности и создавать привлекательные условия для научного труда [13].

Если наука оказывает воздействие в большей степени на оборонную, промышленную, экономическую, информационную и экологическую сферы, то воспитание влияет на социальную и духовно-нравственную стороны национальной безопасности. В широком смысле многие исследователи под воспитанием подразумевают воздействие общества на личность, т.е. сопоставляют воспитание процессу социализации. При рассматрении воспитания с точки зрения национальной безопасности, под воспитанием предлагается понимать формирование патриотичного и высоконравственного гражданина, интегрированного в социальные процессы государства, посредством соблюдения Конституции и других нормативно-правовых актов, принятия социальных норм, правил и традиций, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. О важности процесса воспитания в разрезе национальной безопасности можно судить, как минимум проанализировав последствия его игнорирования в государстве. Так, отсутствие должного внимания к культурному и духовно-нравственному воспитанию обязательно приводит к бездуховности, потере традиционных ценностей и утрате национального самосознания. Когда происходит подобное уничтожение морально-нравственных и культурных устоев, а общественные ценности низводятся до примитивного уровня (бездумное потребление и наслаждение), то это неминуемо приводит общество к деградации, а страну к упадку и исчезновению как суверенной и независимой державы. Негативные последствия пробелов в воспитании видны уже сейчас: низкий уровень патриотизма, рост экстремизма, оппортунистическое и девиантное поведение среди подростков и молодежи, принятие западных ценностей и культуры, повышение уровня алкоголизма в стране и т.д. Следовательно, если мы хотим видеть Российскую Федерацию процветающим государством, то не стоит отодвигать вопросы воспитания на второй план, считая это чем-то несущественным. И, наоборот, проанализировав влияние образования, науки и воспитания, мы можем утверждать, что их роль является одной из главных в обеспечении национальной безопасности.

Согласно Стратегии одним из основных показателей, необходимых для оценки состояния национальной безопасности, является доля расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны на развитие науки, технологий и образования [1]. Всемирный Банк ежегодно составляет рейтинг стран мира по уровню национальных расходов на образование. Так, по последним данным Всемирного Банка, доля расходов в ВВП на образование в России составляет 4,1 %, что соответствует 98-му месту в рейтинге из 153 стран мира. По данному показателю Россия находится на одном уровне со Словакией (4,1 %), опережает на одну позицию Парагвай 4,4 % (99-е место) и уступает Сьерра-Леоне с показателем 4,3 % (96-е место). За исследуемый период доля расходов в ВВП на образование в России не выходила за пределы 2,8-4,3 %, притом что наиболее высокий показатель составляет 14 % (1-е место - Тимор-Ле-шти) [9].

Следующим важным индикатором является индекс уровня образования, разработанный Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН). Следует отметить, что для России динамика индекса уровня образования отрицательная. По данным ПРООН, еще в 1990 г. (до начала реформ) по уровню образования Россия занимала 3-е место в мире, в 2001 г. опустилась на 19-е место, в 2014 г. - на 32-е место. Россия находится на одном уровне с Лат- вией (0,806, или 31-е место) и незначительно опережает Гонконг (0,805, или 33-е место). Лучший индекс уровня образования 0,932 (1-е место) принадлежит Австралии, а худший – 0,199 (188-е место) и принадлежит стране Нигер [10]. Как метко заметил заслуженный учитель С.Е. Рукшин, Россия близится к точке невозврата и через какое-то время ей будет невозможно восстановить позиции в образовательной сфере, которые она имела два десятилетия назад [12].

Помимо вышеприведенных показателей следует также обратить внимание на уровень расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). По последним данным Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), доля расходов Российской Федерации в ВВП на НИОКР составляет 1,16 %. Россия занимает 32-е место из 91, находясь на одном уровне с Венгрией (1,16 %) и Бразилией (1,16 %), притом что наилучший показатель составляет 4,4 % и принадлежит Израилю [14].

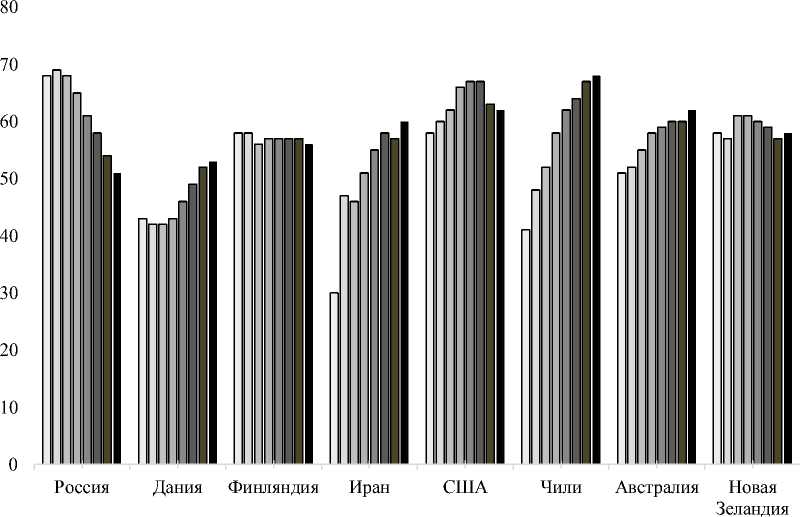

Также отрицательная динамика наблюдается и по показателю численности обучающихся по программам высшего образования на тысячу человек населения. Еще в 2005 г. Россия занимала 1-е место в Европе, а уже к 2014 г. опустилась до 5-го места (рис. 2) [11].

2005 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

Рисунок 2 – Динамика численности обучающихся по программам высшего образования на тысячу человек населения

*Составлено авторами.

Имеет место отрицательная динамика наличия числа организаций дошкольных образований (с 46,5 тыс. в 2005 г. уменьшилось до 39,5 тыс. к 2015 г.), притом что число воспитанников ежегодно увеличивается. Следует обратить внимание на мировую тенденцию женщин к получению высшего образования, теперь доля женщин в общей численности обучающихся не только достигла 50%, но во многих странах, включая Россию, переходит порог 50 % и ожидается только увеличение данного показателя (табл. 1) [8].

Таблица 1

Некоторые показатели состояния образовательной сферы в Российской Федерации

|

Показатель 1. Число дошкольных образовательных организаций и численность воспитанников в них (тыс.) |

|||||

|

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

|||

|

Число организаций |

Число воспитанников |

Число организаций |

Число воспитанников |

Число организаций |

Число воспитанников |

|

46,5 |

4530,4 |

45,1 |

5388,0 |

39,5 |

6346,8 |

|

Показатель 2. Численность обучающихся на различных уровнях образования (2014) |

|||||

|

Начальное образование |

Среднее образование |

Высшее образование |

|||

|

Численность обучающихся, тыс чел |

Доля женщин в общей численности |

Численность обучающихся, тыс чел |

Доля женщин в общей численности |

Численность обучающихся, тыс чел |

Доля женщин в общей численности |

|

6343,4 |

49 |

9824,2 |

49 |

4878,4 |

53 |

|

Показатель 3. Распределение выпускников учебных заведений системы высшего образования по областям обучения, в % от общей численности выпускников системы высшего образования (2015) |

|||||

|

Направление специализации |

|||||

|

Образование |

Гуманитарные науки, искусство, религия |

Общественные науки, предпринимательство и право |

Естественные науки, производство, строительство, сельское хозяйство |

Здравоохранение и социальное обеспечение |

Сфера услуг и прочие области |

|

8 |

8 |

53 |

20 |

3 |

8 |

*Составлено авторами.

Динамика по показателям в сфере образования за анализируемые годы после реформ 1990-х гг. продолжает оставаться отрицательной. Данную негативную тенденцию можно объяснить наличием возрастающих негативных факторов, влияющих на процессы образования и науки: ухудшение качества образования, понижение престижности и низкий уровень социальной защищенности работников научно-образовательной сферы, «утечка мозгов» и конкурентоспособных отечественных технологий, повышение зависимости от импортного высокотехнологичного оборудования и т.д. Таким образом, мы видим, что реформа в образовании оказывает существенное влияние как на общество, так и на стратегически важные аспекты государственной безопасности. Обращая внимание на показатель доли выпускников учебных заведений системы высшего образования по областям обучения, можно заметить, что наименьшее число выпускников направляется в наиболее важные для национальной безопасности сферы: здравоохранение и образование. Но недостаток квалифицированных специалистов именно в этих сферах и провоцирует возникновение рисков и угроз для безопасности государства.

Национальная безопасность государства неразрывно связана с процветанием страны, так как развитие и рост возможны только при обеспечении должного уровня всех видов безопасности. Занимаясь исследованием уровня процветания стран, британский аналитический центр The Legatum Institute отобрал девять показателей, оказывающих наибольшее влияние на индекс процветания стран. К основным показателям ученые отнесли экономику, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал и экологию. Интересно заметить достаточно сильное сходство данных параметров с национальными интересами Российской Федерации, приведенными в Стратегии: экономический рост, государственная и общественная безопасность, наука, технологии и образование; здравоохранение; культура. Это еще раз подтверждает наличие взаимосвязи между состоянием национальной безопасности и уровнем процветания страны. Для нас данное исследование интересно тем, что, анализируя причины и факторы, которые оказывают наибольшее влияние на процветание страны, исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института наиболее важным считают фактор коллективного знания. Ученые отмечают, что столь существенные различия в уровне развития и процветания между странами мира можно объяснить с помощью анализа коллективного знания, которое принад- лежит стране. Р. Хаусманн и Ц.А. Хидальго определили, что для производства сложных продуктов (для изготовления которых в основном требуется коллективная работа нескольких стран) стране необходимо обеспечить большое количество разнообразных и специализированных рабочих мест. Измерив уровень коллективного знания для 128 государств, акцентируя внимание на видах собственной производимой продукции, авторы составили «Атлас экономической сложности» (The Atlasof Economic Complexity). Выяснилось, что для наиболее процветающих стран характерен высокий уровень экономической сложности. Это объясняется тем, что большинство современных продуктов требуют больше знаний, чем может удержать один человек. Следовательно, это указывает на первостепенное значение науки и образования в обеспечении конкурентоспособности государства, а значит, и национальной безопасности [7].

Анализ статистических данных по федеральным округам Российской Федерации (табл. 2) указывает на наличие сильной положительной корреляционной связи (0,96) между численностью персонала, занятого научными исследованиями и валовым региональным продуктом. Кроме того, для регионов с высоким показателем валового регионального продукта (Центральный и Приволжский) характерны интенсивное использование передовых инновационных технологий и наибольший выпуск бакалавров, специалистов и магистров. В регионах с низким показателем валового регионального продукта (Крымский, Северо-Кавказский) наблюдается, соответственно, и наиболее низкий показатель численности персонала, занятого научными исследованиями. Однако с 2005 по 2015 г. наблюдается отрицательная динамика этого показателя. В среднем по федеральным округам численность персонала, занятого научными исследованиями ежегодно уменьшается на 4 %.

Таблица 2

Корреляционная связь между социально-экономическими показателями федеральных округов Российской Федерации на 2015 г.

|

Федеральные округи Российской Федерации |

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (чел.) |

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров |

Валовой региональный продукт, в % |

Среднегодовая численность занятых, в % |

Используемые передовые инновационные технологии |

|

Центральный |

380140 |

417,8 |

35,6 |

68,2 |

69588 |

|

Северо-Западный |

98062 |

124,7 |

10 |

67,9 |

20081 |

|

Южный |

27166 |

118,1 |

6,6 |

62,3 |

10667 |

|

Северо-Кавказский |

7521 |

73,3 |

2,6 |

58 |

2338 |

|

Приволжский |

107697 |

255,2 |

15,6 |

65,6 |

64064 |

|

Уральский |

46496 |

101,7 |

13,6 |

66 |

24161 |

|

Сибирский |

55145 |

150,8 |

10,4 |

62,5 |

19591 |

|

Дальневосточный |

13204 |

49,2 |

5,4 |

65,8 |

7345 |

|

Крымский |

2964 |

9,6 |

0,2 |

60,5 |

183 |

|

Корреляция: |

1 |

0,93 |

0,96 |

0,89 |

0,83 |

*Составлено авторами.

Также важно отметить, что в регионах с низким уровнем образования и науки существенно выше уровень безработицы, а значит, в случае дальнейшего роста безработицы увеличится показатель миграции в регионы с более высоким уровнем обеспечения образовательных услуг, возрастет социальная напряженность и увеличится криминализации в обществе [15].

Во всех развитых странах образование является одной из главных государственных функций, на реализацию которой ежегодно тратятся огромные материальные и человеческие ресурсы. Большая половина российских граждан, имеющих высшее образование и владеющих каким-либо иностранным языком, на этапе трудоустройства предпочитают эмигрировать в более развитые страны. Мотивационными стимулами для этого являются более высокий уровень жизни и оплаты труда в странах-импортерах. Развитые страны, такие как США, Германия и

Великобритания, понимая важность человеческих ресурсов, а особенно ценя умственный потенциал, создают различные программы по обмену опытом, стажировки, конкурсы и прочие инструменты для отбора и переманивания высококвалифицированных специалистов из развивающихся стран. Кроме того, эти страны являются одними из лидирующих в количестве высших учебных заведений и доле расходов ВВП, выделяемых на образование и науку. Негативные последствия столь масштабной и распространяющейся «утечки мозгов» из России в более развитые страны представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности, так как ведут к ослаблению научно-технического потенциала, замедлению научного и экономического роста, невосполнению затрат государства на обучение, демографическим потерям, стратегическому отставанию в развитии от ведущих стран мира [6].

Усиливающиеся геополитические противоречия, которые преимущественно сводятся к информационно-культурному воздействию на сознание граждан, также указывают на важность образования в обеспечении национальной безопасности. Чем ниже уровень образования имеет гражданин, тем менее он способен сознательно руководствоваться национально-патриотическими идеалами, защищать родину, противостоять воздействию информационной пропаганды, качественно выполнять свою работу и занимать активную гражданскую позицию и, наоборот, в большей степени будет подвержен животным инстинктам, т.е. беспринципно следовать желанию потребления и наслаждения. Таким образом, состояние образования является не только таким же важным показателем для национальной безопасности государства, как и уровень социальной поляризации, ожидаемая продолжительность жизни, уровень инфляции и безработицы, индекс Джинни и т.д., но и эффективным инструментом воздействия на них. Если система образования и науки некачественна, то она способствует росту безработицы и увеличению миграции, что в конечном счете приводит к обострению социальной напряженности, а следовательно, негативно влияет на национальную безопасность. Одной из основных внутренних угроз национальной безопасности государства является неквалифицированный персонал, влекущий за собой проблемы на рынке труда, отсутствие научных разработок и инноваций, снижение производственных мощностей, зависимость от более развитых стран и, в конечном счете, приводит к невозможности поддерживать на должном уровне экономику, оборону, здравоохранение, промышленность, энергетику, экологию и другие основообразующие элементы государства.

Как видим, вышеизложенные проблемы научно-образовательной сферы оказывают значительное влияние на уровень доходов населения, развитие инноваций, уровень безработицы и миграционные процессы в государстве. Если углубить понимание роли образования в государстве, то можно заметить, что образование, наука и воспитание являются базовыми институтами и способствуют поддержанию и развитию всех ключевых видов безопасности: оборонной (военной), экономической, политической, социальной, духовно-нравственной, демографической, информационной, экологической и т.д. (рис. 3).

Именно знания, умения и навыки лежат в основе любых процессов. Рассмотрим взаимосвязь образования и экономической безопасности. Усиливающиеся геополитические противоречия, рост терроризма, катастрофическое загрязнение окружающей среды, угроза термоядерной войны, духовно-нравственный упадок, рост социального неравенства и безработицы, процветание нелегального бизнеса и коррупции, организованная преступность - это неполный список угроз и рисков, которые требуют немедленного устранения или максимальной минимизации. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, которые не поверхностно и в общих чертах осведомлены о механизмах обеспечения безопасности и устранении последствий чрезвычайных ситуаций, т.е. в квалифицированных кадрах, имеющих системное представление о рисках и угрозах, владеющих комплексным подходом и эффективными инструментами прогнозирования, предотвращения, нивелирования, минимизации и ликвидации рисков и угроз. Стоит отметить: не существует такой деятельности, которая не заключала бы в себе риски, и при переходе к новой экономической формации нам следовало бы признать, что наука о рисках становится неким идеологическим стержнем в обеспечении безопасности. На 136

этом этапе важно отметить фундаментальную и определяющую роль сферы образования. Ведь только с помощью разработки и внедрения образовательных программ, изучающих риски и безопасность в разрезе других дисциплин, можно предпринять эффективные меры, способствующие повышению национальной безопасности государства.

Рисунок 3 - Элементы национальной безопасности государства *Составлено авторами.

Не менее важное влияние сфера образования и науки оказывает на оборонную (военную) безопасность. Прежде всего следует отметить высокую зависимость военной безопасности от научно-технических разработок и нанотехнологий, особенно в современный информационнотехнический век. Сюда же относится и высокая потребность в обеспечении сохранности и конфиденциальности стратегической информации, для обеспечения которой опять-таки требуются высококвалифицированные специалисты (подготавливаемые сферой образования). Кроме того, для обеспечения оборонной безопасности следует воспитывать военнослужащих, обладающих высокими моральными принципами и идеалами, патриотизмом, хорошей физической подготовкой, психической устойчивостью, готовностью четко и качественно выполнять поставленные перед ними задачи. Таким образом, трудно переоценить влияние образования, воспитания и науки на такой важный элемент национальной безопасности, как оборонная (военная) безопасность.

Рассмотрим, какова же роль образования, воспитания и науки в духовно-нравственной безопасности. В данной сфере одной из серьезных угроз для национальной безопасности Российской Федерации является экстремизм. Отчасти это объясняется объективными предпосылками, такими как многонациональность и поликонфессиональность населения России. Другими негативными факторами, способствующими развитию экстремизма, являются пробелы в воспитании и образовании, низкий уровень жизни, проблемы в сфере здравоохранения и упадок культуры. В связи с этим одним из методов профилактики и устранения экстремизма, обеспечения необходимого уровня духовно-нравственной безопасности признается необходимость в патриотическом воспитании граждан. Для этого предполагается распространение просветительно-образовательных программ на основе школ, высших учебных заведений, общественных объединений, культурных центров и т.д. Таким образом, можно заметить, что воспитание является такой же фундаментальной сферой в поддержании национальной безопасности, как наука и образование.

Делая вывод, отметим, что образование, наука и воспитание являются фундаментальными сферами для существования любого общества и государства, так как эти процессы имеют глубокую природу и воздействуют на все жизненно-важные интересы государства, то они в значительной мере определяют то, каким будет будущее страны. Таким образом, можно утверждать, что образование, воспитание и наука являются приоритетными элементами национальной безопасности государства.

Список литературы Образование, наука и воспитание - важные элементы национальной безопасности государства

- О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683//СПС «КонсультантПлюс». -URL: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 19166/223b900e0dec1c0c3fd536922b5694681f125 81/.

- Kneller G.F. Introduction to the Philosophy of Education. -N.Y.: John Wiley and Sons, 1971. -P.20-21.

- Авдийский В.И., Безденежных В.М. Экономическая безопасность и устойчивости сложных социально-экономических систем//Проблемы развития современных социальноэкономических систем (ПАУЭР-2014): материалы междунар. науч.-практ. конф. -Новосибирск: Изд-во Сиб. гос. ун-та путей сообщения, 2015. -С. 9-24.

- Дадалко В.А. Продовольственная безопасность -составная часть национальной и экономической безопасности государства//Человек и закон. -2014. -№ 8. -С. 3-10.

- Дадалко В.А. Национальная и экономическая безопасность государства и ее взаимосвязь с продовольственной безопасностью//Безопасность бизнеса. -2013. -№ 4. -С. 9-14.

- Ермоленко А.А., Морозова А.Е., Ромашова А.И. «Утечка умов»: проблема № 1 в России?//Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по материалам XXI Междунар. студ. науч.-практ. конф. -№ 6 (21). -URL: http://sibac.info/archive/social/6(21).pdf .

- Исследование: экономическое процветание страны напрямую зависит от уровня сложности коллективного знания в ней //Центр гуманитарных технологий. -URL: http://gtmarket.ru/news/state/2011/10/31/3778 .

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат.сб./Росстат. -M., 2016. -1326 c.

- Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование //Nonews. -URL: http://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-education .

- Рейтинг стран мира по уровню образования //Nonews. -URL: http://nonews.co/directory/lists/countries/education .

- Россия и страны мира. 2016: стат.сб./Росстат. -M., 2016. -379 c.

- Рукшин С.Е. Дошли до точки невозврата //Санкт-Петербургские ведомости. -URL: http://www.spbvedomosti.ru/guest.htm?id=10293947 @SV Guest .

- Сергеев С.О. Наука как фактор мягкой силы: автореф. дис.. д-ра полит. наук/(23.00.04) СПбГУ. -СПб., 2016. -22 с.

- Сколько ваша страна инвестирует в НИОКР? //Статистический институт ЮНЕСКО. -URL: http://www.uis.unesco.org/LAYOUTS/UNESCO/research-and-development-spending .

- Слепак К.Б. Научно-образовательный потенциал как фактор национальной безопасности//Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. -2014. -№ 1 (85). -С. 22-29.

- Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. -М.: Прогресс, 1990. -716 с.