Образовательные технологии и новый век

Автор: Томилин О.Б., Романов К.М., Демкина С.И., Бузулуков В.И., Живечкова Л.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация системы образования

Статья в выпуске: 1 (26), 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135593

IDR: 147135593

Текст статьи Образовательные технологии и новый век

Новый век для российского образования стал не просто рубежной хронологической вехой. К этой временной дате развитие общества в социальной, научной и технологической сферах накопило столь значительный объем качественного нового, что требуются осмысление и изменение норм общественного и профессионального поведения человека, чтобы обеспечить не только сохранение стабильного социума, но и его поступательное движение. Эти нормы затрагивают все области жизнедеятельности личности. Новый состав «modus operand!» не является декларацией, он должен формироваться и адаптироваться в общественной и профессиональной деятельности личности и, естественно, вырастать из общего и профессионального образования.

Проблема сохранения стабильно развивающегося общества преломляется для образовательных учреждений в проблем} качества образования. Нельзя сказать, что российское образование устранялось от решения этой проблемы. Напротив, последнее десятилетие характеризовалось интенсивным поиском решения. Череда сменяющихся образовательных стандартов -убедительный пример действий государства по модернизации образовательной сферы. Однако, если проанализировать содержание этой деятельности, то нетрудно заметить, что методологически проблема качества образования решалась на основе поиска оптимальных характеристик выходного образовательного продукта, которые представлялись в виде традиционного перечня знаний, умений и навыков (ЗУН).

Надо сказать, что подобная методология определеЦия качества образования является малопродуктивной. Эта неэффективность вытекает из невозможности перечислить все требуемые потребительские свойства образования, с одной стороны, и из постоянного изменения этих свойств - с другой. Определяя качество образования в виде ЗУН, система образования обречена на постоянную погоню за постоянно ускользающей тенью.

В связи с этим попробуем сформулировать альтернативное определение качества образования и профессиональной подготовки, играющей главенствующую роль в процессе социализации молодежи. Уровень социальной ценности профессиональной подготовки личности определялся, определяется и будет определяться способностью человека самостоятельно решать теоретические и экспериментальные задачи, возникающие в его повседневной профессиональной деятельности. Данное качество, безусловно, основывается на ЗУН, но его важнейший компонент - способность вывода нового знания, что является продуктом мыслительной деятельности человека на пространстве конкретного профессионального зна-

Работа выполнена при поддержке Центра грантов по фундаментальным исследованиям в области педагогики Министерства образования РФ (проект ГОО-2.1 -155).

■®^^ № 1, 2002 ^№^^ ^g> ния. Эту новую характеристику качества подготовки будем называть профессиональным мышлением, а полноценность его формирования в процессе профессиональной подготовки определять устойчивостью навыков выполнения совокупности мыслительных операций на материале конкретного знания.

Новое определение качества профессиональной подготовки требует исследовать возможности используемых образовательных технологий, их учебно-методическое сопровождение, обеспечить формирование и практическое освоение необходимого уровня мыслительной деятельности. Для определенности будем оценивать уровень профессионального мышления устойчивостью выполнения на материале конкретного знания следующих общи,х мыслительных операций: конкретизации, анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения. Теперь можно перейти от абстрактных рассуждений к количественным педагогическим измерениям, позволяющим определять характер и содержание образователь-ныхтехнологий.

Исходя из сформулированных положений, проанализируем состояние действую щего учебного процесса на примере преподавания университетского ку рса «Физическая химия». Для исследования нами были выбраны два учебных пособия, рекомендованных для применения в российских высших учебных заведениях: Кудряшов И.В., Каретников ГС. Сборник примеров и задач по физической химии: Учеб, пособие для хим.-технол. спец, вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М._ 1991 (I) и Сборник вопросов и задач по физической химии для самоконтроля: Учеб, пособие для вузов / А.Г Атанасянц, С.Ф Белевский, Г.С. Каретников и др.: Под ред. С.Ф. Белевского. М., 1979 (II). В этих пособиях анализировалось соответственно 606 и 411 заданий для самостоятельного решения. Алгоритм решения каждого из заданий соотносился с указанными выше мыслительными операциями. Естественно, что многие задания для своего решения требовали более чем одну мыслительную операцию. В этом случае они относились к каждому из идентифицированных типов одновреУ!енно с соответствующей весовой долей.

В табл. I представлены результаты психологического анализа содержания учебных заданий.

Таблица I

Результаты психологического анализа содержания учебных заданий, %

|

Мыслительная операция |

Учебное пособие (1) |

Учебное пособие (II) |

Среднее значение |

Стереотип преподавания |

|

Конкретизация |

78,66 |

61,92 |

70,29 |

69.3 |

|

Анализ |

3,28 |

22,74 |

13,01 |

17,6 |

|

Синтез |

15,26 |

9,92 |

12,59 |

1,6 |

|

Сравнение |

2.79 |

4,95 |

3,87 |

3,4 |

|

Классификация |

0,29 |

0.15 |

0.7 |

|

|

Обобщение |

— |

0,16 |

0,08 |

7.4 |

Как видно из приведенных данных, значительная доля учебных заданий (около 70 %) требует в основном репродуктивной мыслительной деятельности (операция конкретизации). В учебном пособии (I) отсутствуют задания, связанные с выполнением операций классификации и обобщения, в учебном пособии (11) данным операциям отводится крайне незначительная роль.

Исследованные учебные пособия далеко не оптимальны в своем содержании с точки зрения формирования полноценного профессионального мышления. Представленные в табл. 1 результаты позволяют сделать определенные заключения о действующих методических установках преподавателей. Нами проанализировано содержание используемого в учебноу! процессе пакета индивидуальных заданий (об- щее их число I 108) по курсу «Физическая химия», подготовленного группой преподавателей университета на основе всех имеющихся учебных материалов. Как следх-ет из результатов проведенного исследования, в профессорско-преподавательской среде действует своеобразная педагогическая концепция, устойчиво ориентированная на операцию конкретизации.

Для исследования возможности целенаправленного формирования у обучаемых конкретных мыслительных операций на учебном материале профессиональных знаний был выполнен педагогический эксперимент со студентами HI - IV к\рсов химического отделения Института физики и химии Мордовского государственного университета на 4 учебных потоках. Всего в нем приняли участие 159 чел. Для оценки исходного уровня сформированности профессионального мышления в начале учебного курса «Физическая химия» была проведена поливариантная общая контрольная работа (входной контроль) по материалу пройденных базовых химических дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия». Каждый вариант включал 5 заданий, отнесенных к таким доминирующим мыслительным операциям, как анализ (40 %), сравнения (40) и конкретизация (20 %).

Далее педагогический эксперимент, целью которого являлось исследование динамики формирования умственных действий в учебном процессе высшей школы. проходил по следующей схеме. Каждый из 4 учебных потоков делился на контрольную (78 чел.) и экспериментальную (81 чел.) группы. Заметим, что средний балл по изученным ранее учебным дисциплинам естественно-научного направления составил в контрольной и экспериментальной группах соответственно 3,730 и 3,689. средний балл по дисциплинам гуманитарного направления - 3,930 и 3,982. Это свидетельствует о том, что исходные качественные характеристики групп в целом оказались примерно одинаковыми.

В течение семестра каждому студенту предлагалось для самостоятельного решения 36 учебных заданий, сгруппированных в 6 пакетов. В контрольной группе использовался не оптимизированный пакет заданий (70.3 %-операция конкретизации. 15.3 - операция анализа и 14.4 % - остальные мыслительные операции). В экспериментальной группе содержание учебных заданий в рамках тех же количественных параметров было иным: 40 % заданий требовало выполнения операции анализа. 60 %-конкретизации и других мыслительных операций. Выбор структуры заданий для экспериментальной группы (превышение заданий на операцию анализа по отношению к контрольной группе в 2.6 раза) определялся целями проводимого исследования: оценить отклик обучаемых на целенаправленное формирование данных мыслительных операций.

Для мониторинга за протекающим учебным процессом в течение семестра в контрольной и экспериментальной группах были проведены 2 аудиторные контрольные работы, в которых каждому студенту было предложено индивидуальное задание из 4 задач, относящихся к таким мыслительным операциям, как конкретизация и анализ. Результаты проведенного педагогического эксперимента представлены в табл. 2 и на рис. I и 2.

Для достоверного обсуждения полученных результатов количественные данные проведенного педагогического эксперимента были подвергнуты статистической обработке. В связи с тем что контрольная и экспериментальная группы представляют собой различные выборки, необходимо установить сравнимость точности проведенных педагогических измерений, которая характеризуется дисперсией. Сравнение величин дисперсии показало, что с доверительной вероятностью 0,9 педагогические измерения величины среднего балла в срезовых контрольных точках для контрольной и экспериментальной групп являются равноточными.

Сравнение же точности измерений в группах обнаруживает, что различия в величинах дисперсии с доверительной вероятностью 0,9 не значимы для контрольных работ № 1 и № 2, в то время как точность измерений при входном контроле значимо отличается от последующих контрольных точек. Любопытно отметить, что при входном контроле независимо от типа группы величина дисперсии для операции конкретизации является наибольшей (разброс в измеряемых величинах достаточно велик,

Ж^ЖМ № 1, 2002 та^^ ^^^

Таблица 2

Результаты (средний балл) проведенного педагогического эксперимента

Полученные результаты свидетельствуют, во-первых, о правильности методики организации педагогического эксперимента и проведения педагогических измерений, во-вторых, об адекватности полученных результатов естественному развитию процесса обучения. Как уже указывалось выше, задания на операцию конкретизации при входном контроле представляли собой материал из различных курсов, пройденных ранее. Поэтому не удивителен наибольший разброс при измерении величины среднего балла, что характерно для остаточных знаний. Дальнейший учебный процесс, концен-трируясь на одной учебной дисциплине, естественным образом х меньшает разброс при измерении величины среднего балла в заданиях на операцию конкретизации. От-схтствие навыков в решении заданий на операцию анализа ко времени проведения входного контроля определяет малую величину разброса при измерении величины среднего балла.

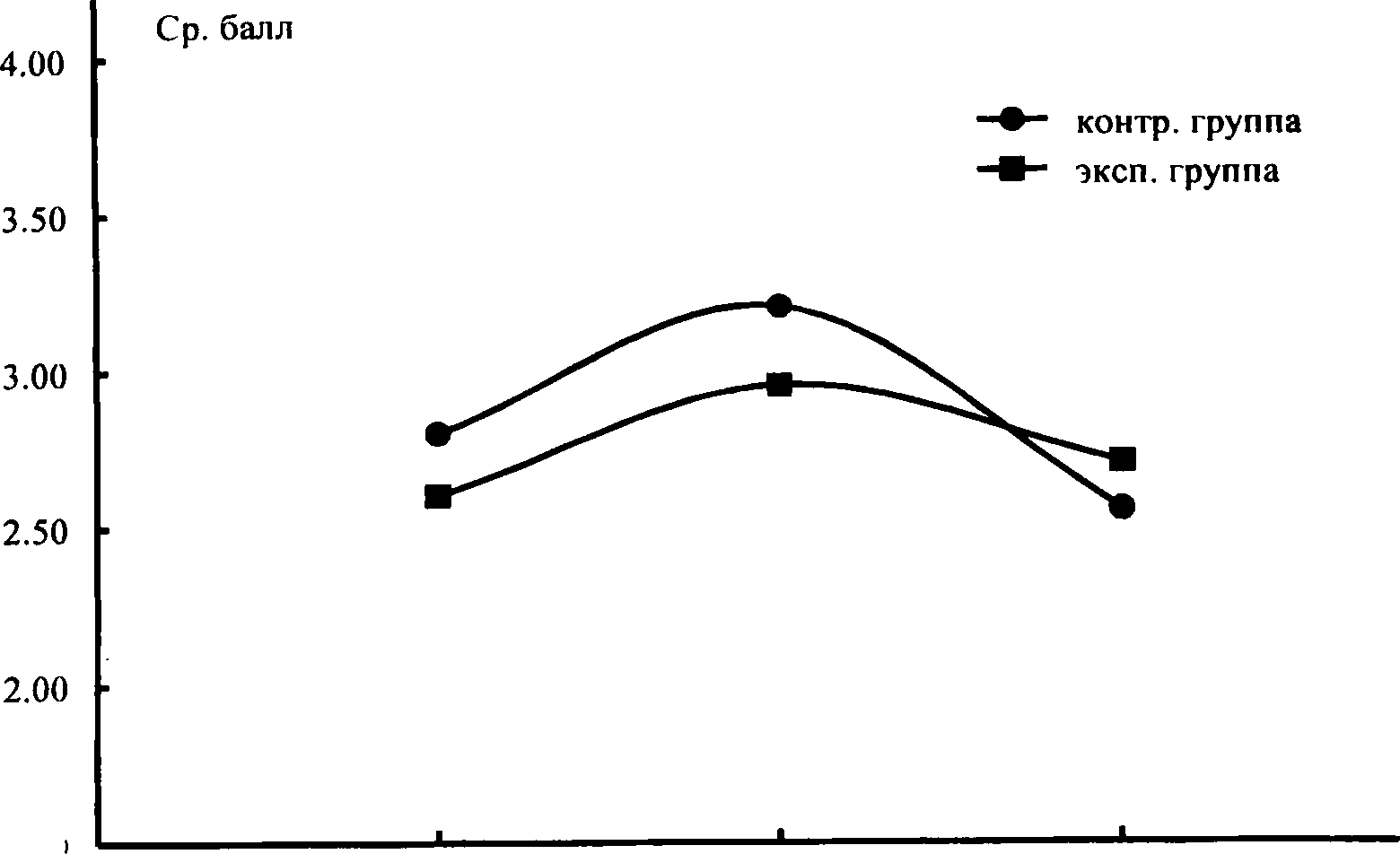

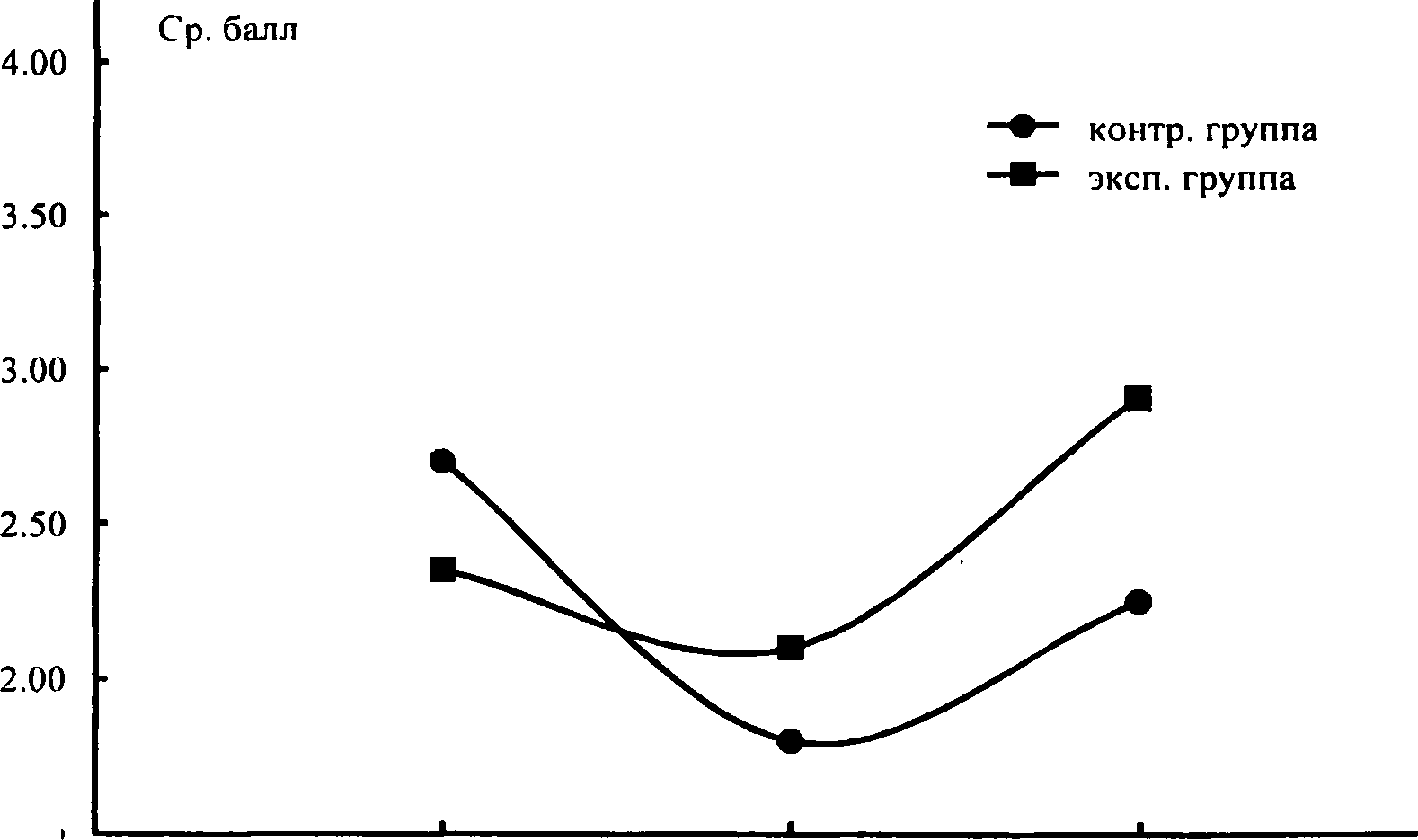

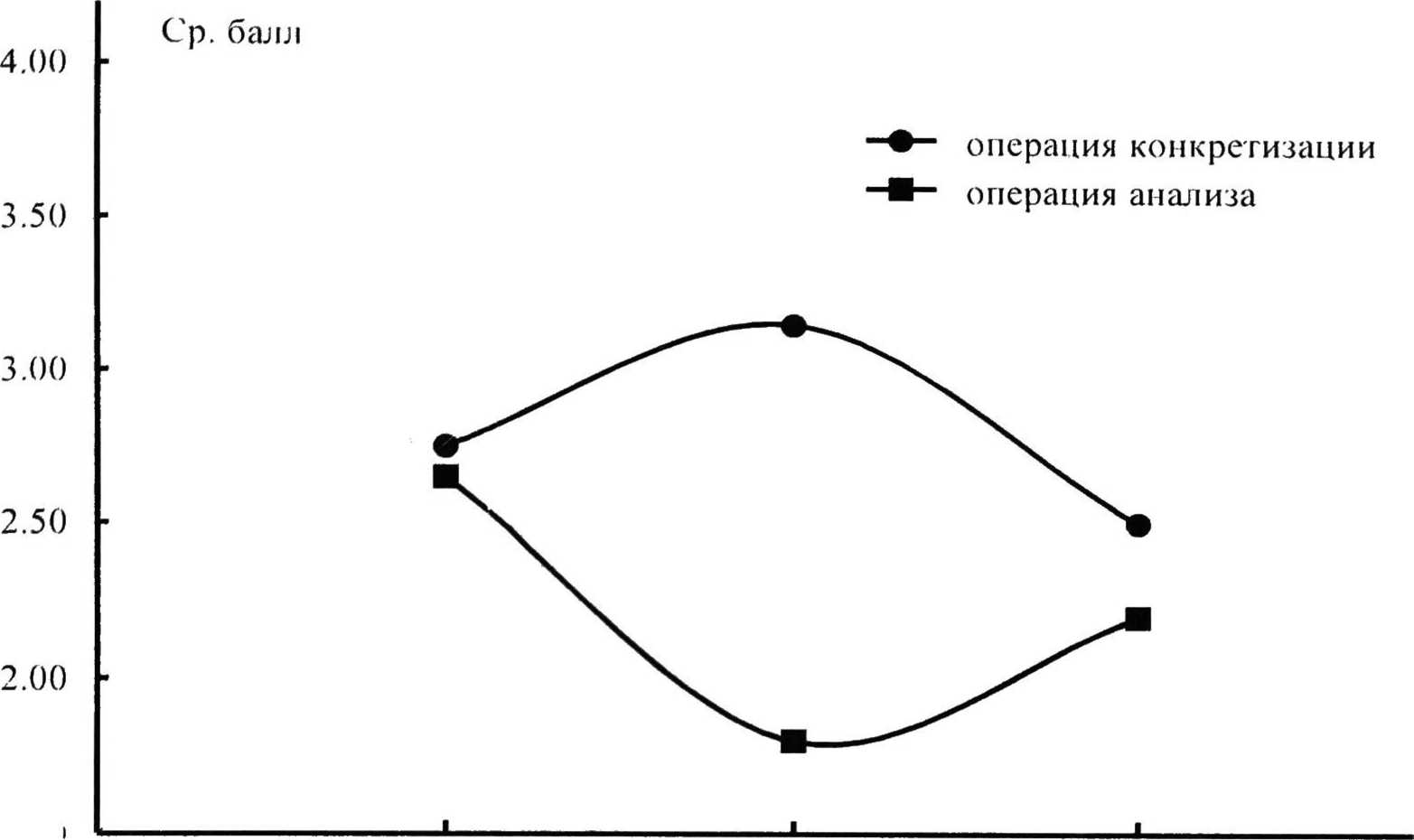

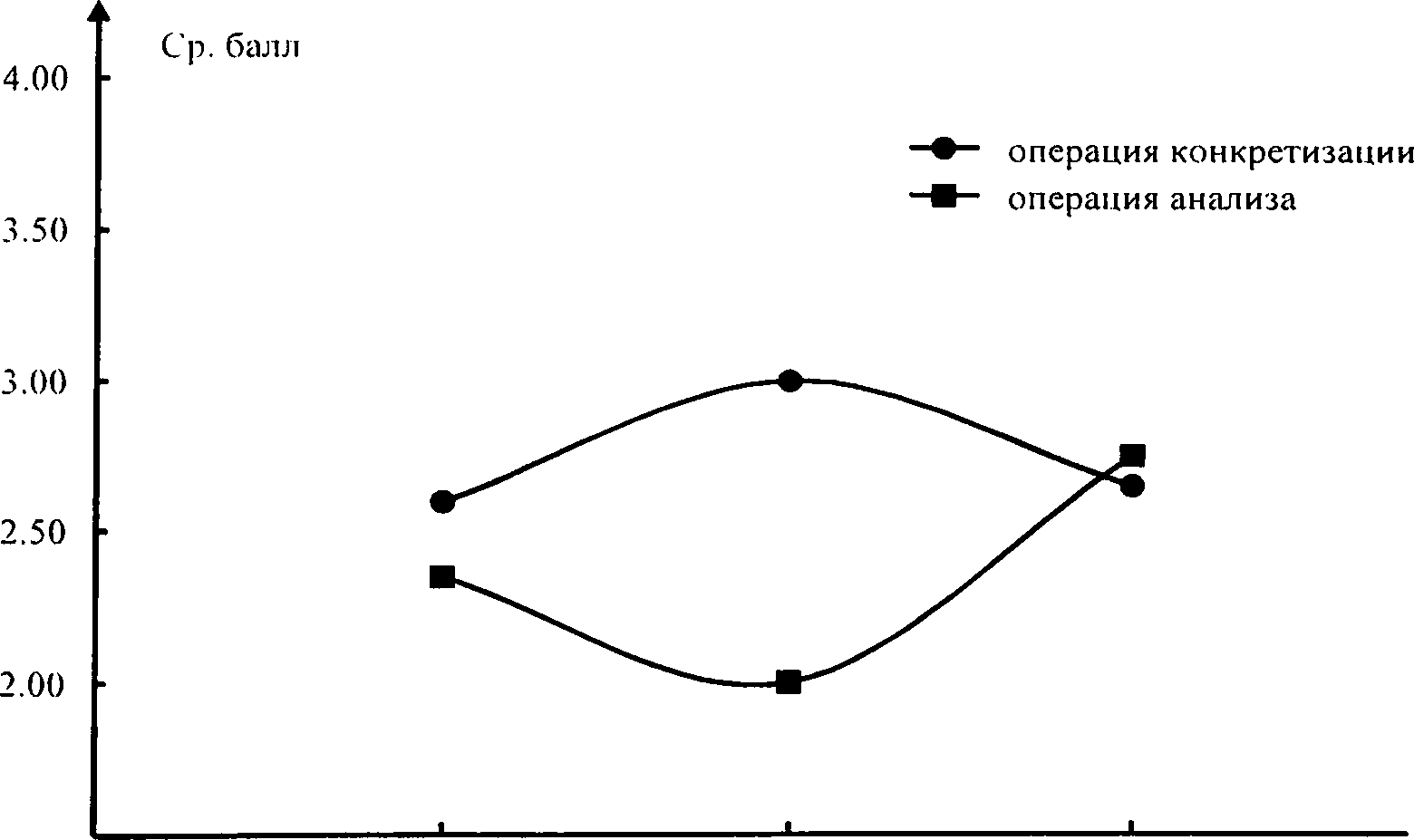

Для оценки возможностей формирования профессионального мышления в процессе обучения рассмотрим динамику изменения величины среднего балла в срезовых контрольных точках проводимого педагогического эксперимента. Как видно из данных табл. 2 и рис. 1,2. качественный характер изменения величины среднего балла при выполнении заданий как на конкретизацию, так и на анализ в обеих группах студентов одинаков. Для заданий на конкретизацию он имеет вид «подъем - спад» (см. рис. 1, а), для заданий на анализ -«спад - подъем» (см. рис. I, б). Чтобы обсуждение полученных закономерностей было достоверно, исследуем значимость количественных различий при изменении величины среднего балла.

Сравнение величин средних баллов в срезовых контрольных точках показало.

контр.

контр.

р-та № 1 р-та № 2

ВХОД.

контр .

контр, точки

а

вход. контр. контр.

контр . р-та № 1 р-та № 2

точки

б

Рис. 1. Выполнение в группах операций конкретизации (а) и анализа (б)

№«М

«МЩ № 1, 2002 >№^^

вход. контр. контр.

контр . р-та № 1 р-та № 2

контр точки

а

вход. контр. контр.

кон тр . р-та № ] р-та № 2

контр, точки

б

Рис. 2. Выполнение исследуемых операций в контрольной (а) и экспериментальной(б)группах

^5§§> ^^^^^ ОБРАЗОВАНИЯ «^^

что при выполнении заданий на операцию конкретизации эти величины с доверительной вероятностью 0,9 значимо не отличаются в экспериментальной и контрольной группах во всех точках педагогических измерений. Аналогичная закономерность найдена и для величин средних баллов, измс • ренных при выполнении заданий на операцию анализа. Только в контрольной работе № 2 средние баллы в экспериментальной и контрольной группах с доверительной вероятностью 0,9 значимо отличаются друг от друга.

Проведем также сравнение величин средних баллов в срезовых контрольных точках, измеренных для каждой из групп студентов при выполнении заданий, ориентированных на осуществление того или иного типа мыслительных операций. При выполнении заданий на операцию конкретизации различие в величинах средних баллов, измеренных при входном контроле и в контрольной работе № 1 в контрольной и экспериментальной группах, не являются значимыми с доверительной вероятностью 0,9. Эта закономерность распространяется и на величины средних баллов, измеренных в контрольных работах № I и № 2 в экспериментальной группе. Для контрольной группы величины средних баллов, измеренные в контрольных работах № I и№ 2. значимо отличаются с доверительной вероятностью 0,9.

Проводя аналогичное исследование для величин средних баллов, измеренных при выполнении заданий на операцию анализа, можно отметить, что для контрольной группы с доверительной вероятностью значимо отличаются результаты педагогических измерений при входном контроле и в контрольной работе № 1. Для экспериментальной группы значимое раз личие с той же самой доверительной вероятностью существует в величинах средних баллов, измеренных в контрольных работах № 1 и № 2.

Сравнивая представленные выше результаты, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в процессе обучения возможно целенаправленное формирование устойчивых навыков выполнения тех или иных мыслительных операций на материале конкретного знания. Об этом свидетельствуют значимые различия в величинах средних баллов, измеренных в контрольных работах № 1 и № 2 в экспериментальной группе при выполнении заданий на операцию анализа, и не значимые различия для аналогичных величин при входном контроле и в контрольной работе № I (что является качественно важным для зависимостей «спад - подъем»).

Во-вторых, целенаправленное формирование устойчивых навыков выполнения мыслительных операций более высокого уровня (операция анализа по отношению к операции конкретизации) опосредованно закрепляет навыки выполнения операций подчиненного уровня. Об этом свидетельствует отсутствие значимых различий в величинах средних баллов, измеренных в контрольных работах № I и № 2 в экспериментальной группе при выполнении заданий на операцию конкретизации, что является качественно важным для зависимостей «подъем - спад».

В-третьих, проведенный педагогический эксперимент показал не только принципиальную возможность построения образовательных технологий, ориентированных на новое качество профессиональной подготовки, но и методические подходы к определению их количественных параметров при реализации в учебном процессе.