Образовательный процесс и инновационный менеджмент в современной педагогике

Автор: Гайдученко Юрий Сергеевич

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Преподавателю вуза: теория и практика

Статья в выпуске: 1 (36), 2009 года.

Бесплатный доступ

Учитывая, что современные учебные дисциплины характеризуются наличием тесных межпредметных связей, особое значение приобретает новая система преподавания и оценки качества знаний: использование передовых образовательных технологий на основе развития проблемного мышления обучающихся и диагностика не только объективных результатов обучения, но и объема учебного труда.

Образовательный процесс, инновации, менеджмент, инновационный менеджмент, педагогика, субъекты обучения, экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14988867

IDR: 14988867

Текст научной статьи Образовательный процесс и инновационный менеджмент в современной педагогике

Процесс обучения как непрерывное социальное явление требует трансформации системы современного образования. При этом следует учитывать, что первостепенная роль научной, достоверной информации принадлежит ее востребованности для дальнейшего использования в практических сферах деятельности общества, что приобретает особую актуальность в современных условиях оптимизации образовательного процесса с учетом его ориентированности на развитие научнотехнических инноваций в различных сферах хозяйственной деятельности.

Учитывая изложенное выше, мы поставили цель охарактеризовать образовательный процесс во взаимосвязи с современным инновационным менеджментом в общетеоретическом аспекте.

Как отмечает I. R. Bright (11), процесс научно-технических инноваций, объединяя науку, технику, экономику, бизнес и управление, является сферой для воплощения тех знаний, которыми компетентный руководитель (менеджер) различных уровней управления должен оперировать в соответствии с решаемыми задачами. В целом научно-технические инновации представляют собой процесс преобразования научного знания в физическую реальность, способствующую трансформациям развивающегося общества.

Инновационная деятельность, включающая в себя научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и внедрение их результатов в производство (2), является одной из основных сфер деятельности любого хозяйствующего субъекта современной экономики. Деятельность НИОКР регулируется Федеральным законом РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Задачей НИОКР является создание новых изделий (или услуг), которые будут являться основой производственной деятельности хозяйствующего субъекта в будущем.

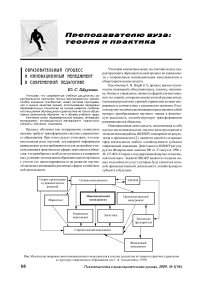

Puc. Междисциплинарные связи инновационного менеджмента в системе дисциплин по теории и практике управления в структуре соврeмeнного образования (по Г. Я. Гольдштейну, 1995)

НИОКР и управление ими (инновационный менеджмент) тесно связаны с теорией и практикой общего менеджмента, маркетингом, производственным менеджментом, логистикой, стратегическим менеджментом, финансовым менеджментом (рис.) и другими науками, характеризующимися тесными междисциплинарными связями.

В процессе инновационной деятельности, включающей в себя НИОКР и внедрение их результатов в производство, следует особо выделить роль подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов, что может быть реализовано через сбалансированную систему подготовки кадров в аспекте: «общеобразовательная школа – вуз – послевузовское образование».

В условиях развития инновационного менеджмента и инновационных технологий немаловажное значение приобретает инновационное образование – образование, интегрирующее учебный процесс и научный поиск. Инновационное образование предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но и включает в него творческий поиск, представляя собой в целом единство научного, учебного и воспитательного процессов (9). При этом, как отмечает Л. С. Гребнев (3, 24-25), внедрение инновационных технологий в образовательный процесс позволит говорить не о классическом или неклассическом образовании, а о субъекте обучения как о дипломированном специалисте.

Д. В. Чернилевский отмечает, что главная цель инновационного образования заключается в сохранении и развитии творческого потенциала человека. Вместе с тем образование должно быть пронизано общечеловеческими ценностями, иметь направленность на развитие гармоничного мышления, основанного на сочетании внутренней свободы личности, ее социальной ответственности и терпимости к инакомыслию (8).

Как отмечает В. А. Янчук (10, 15-26), к числу основных детерминант эффективности образовательной инноватики, которые опираются на определенные психологические основания, относятся: методологические основания, образовательные технологии, квалиметрия, мониторинг, а также личностный фактор. В целом современный образовательный процесс тесно связан с теоретической и прикладной психологией. Учитывая, что в системе современного образовательного процесса учебные дисциплины характеризуются наличием тесных межпредметных связей, особое значение приобретают принципиально новые системы подачи материала и оценки качества знаний.

Роль средней общеобразовательной школы в новейших условиях трансформации учебных программ и соответствующей переработки учебной и вспомогательной учебно-методической литературы должна сводиться к формированию у обучающихся фундаментального образования, позволяющего в дальнейшем обеспечивать непрерывность образовательного процесса: школа – вуз – НИОКР – инновационный менеджмент.

В условиях рыночной экономики, предполагающей реализацию основных механизмов инновационного менеджмента, роль преподавателя заключается не только в формировании комфортной гуманитарной среды, но и трансформации собственно структуры учебного процесса, соответствующего профилю учебного заведения, адаптированной к интеллектуальным потребностям субъектов обучения.

В современном учебном процессе необходимо создавать условия для того, чтобы субъекты обучения имели возможность выбора как преподавателей, так и форм обучения с целью совершенствования учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. Состояние материально-технической базы, социальнокультурной инфраструктуры должно обеспечивать потребности граждан современного общества, получающих как среднее общее, так и высшее профессиональное образование.

В соответствии с Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (6), существуют определенные требования к содержанию высшего образования: ориентация на системное видение изучаемых предметов; гибкость и вариативность содержания образования с учетом потребностей производства и личности; гуманизация содержания образования; ориентация на овладение новыми информационными технологиями; обеспечение социально-человеческой компетентности выпускника вуза; формирование высокой экологической культуры; подготовка конкурентоспособных, профессионально компетентных специалистов. В целом требования закона можно классифицировать по трем основным группам: доступность образования; требования к качеству образования; требования, связанные с реализацией академических свобод студента в процессе обучения.

Результаты сравнительного анализа традиционной и инновационой парадигм современного образования в России приводит В. Н. Турченко (табл.), раскрывая актуальность и позитивность инновационных механизмов для современной педагогики в целом.

На фоне внедрения инновационных механизмов в педагогический процесс формирующейся системы современного образования повышаются требования к качеству подготовки и повышению квалификации специалистов, тогда как требования к последним обусловлены научно-техническим прогрессом. Учитывая лавинообразный характер последнего, современный специалист, наряду с широким кругозором, должен обладать нестандартным мышлением, позволяющим быть лабильным не только в работе по выбранной им специальности, но и приспосабливаться к жесткой конкуренции на современном рынке труда. Общие тенденции последнего подчеркивают социальную важность характерных для современного общества процессов повышения квалификации, вплоть до переобучения и смены рода деятельности (1, 306-308).

Технологии инновационного менеджмента в современном образовательном процессе могут быть реализованы через создание учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК), предполагающих организацию единого образовательного, научного и организационного пространства, включающего в себя образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. Целью последних является создание системы подготов- ки и переподготовки специалистов с учетом мировых квалификационных требований к ним, что обеспечит решение приоритетных социально-экономических задач, стоящих перед современным обществом.

Следует отметить, что задачами УНИК могут стать повышение конкурентоспособности учебного процесса как на региональном, так и на федеральном рынках трудовых ресурсов и научно-технической продукции, подготовка высококвалифицированных кадров и обеспечение профессионального роста специалистов в целях повышения экономического потенциала региона, качества образовательных программ и квалификации выпускников, теоретического и профессионального уровня выпускаемых магистров, аспирантов и докторантов, интеллектуального потенциала вуза, экономического потенциала хозяйствующих субъектов различных уровней, уровня высшего профессионального образования (ВПО) в целом, внедрение инновационных технологий в сферу образовательных услуг, укрепление партнерства УНИК с производственными сферами хозяйственной деятельности.

Вместе с тем структура УНИК должна включать в себя основные ресурсы, способные обеспечивать его деятельность как непрерывный в технологическом отношении процесс, располагать современным оборудованием и средствами программного обеспечения, предназначенными как для учебных целей, так и для реализации научных исследований. Реализация последних возможна лишь при наличии кадров, способных владеть современными методами и методиками, реализуемыми в условиях инновационного менеджмента.

Немаловажное значение в процессе формирования УНИК имеют как его учредители, так и соучредители – разработчики УНИК, организационные и финансовые партнеры, с условием возможности работы на мировом рынке с использованием инновационного менеджмента и инновационных технологий.

Деятельность УНИК предполагает получение определенных результатов и продуктов: подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке труда, быстрое и высокоточное решение исследовательских задач, интенсификация научных исследований, разработка научно обоснованных рекомендаций производству, оказание услуг предприятиям и населению, публикация в открытой и специальной печати результатов научно-исследовательской инновационной деятельности в виде монографий, учебных пособий, учебников, наставлений, инструкций, статей и др., разработка и внедрение в учебный процесс электронных учебных материалов, доступных современному пользователю информации.

В условиях становления инновационного менеджмента в современной учебно-научной деятельности системность и масштабность влияния УНИК на инновационное развитие вуза, отрасли, региона, а также системы ВПО позволят повысить конкурентоспособность учебно-научно-технологического процесса в целом как на региональном, так и на федеральном рынках трудовых ресурсов и научных технологий. Повышение качества образовательных программ и квалификации субъектов обучения возможно лишь при улучшении учебного процесса в целом, с учетом условий для реализации их профессионального роста.

Таблица

Образовательные парадигмы

|

№ 1 |

Принцип |

Традиционная парадигма |

Инновационная парадигма |

|

Технологический аспект парадигм образования |

|||

|

1 |

Временной |

Сравнительно короткий период жизни |

Пожизненный процесс |

|

2 |

Пространственный |

Ограниченность, определенность места |

Неограниченность |

|

3 |

Структурный |

Обособленность элементов |

Взаимозависимость и преемственность элементов |

|

4 |

Внешней связи |

«Закрытая школа» |

«Открытая школа» |

|

5 |

Количественный |

Включено меньшинство |

Включены все |

|

6 |

Функциональный |

Подготовка к жизни |

Включение в жизнь |

|

7 |

Развития |

Эволюция |

Революция |

|

Социально-экономический аспект парадигм образования |

|||

|

1 |

Характера деятельности |

Непроизводительный умственный труд |

Производительный, соединенный с умственным, физический труд |

|

2 |

Экономической сущности |

Непроизводственная сфера |

Производственная сфера |

|

3 |

Структурной типологии |

Разделение общего и профессионального |

Интеграция общего и профессионального |

|

4 |

Социального значения |

Средства приобретения социальных привилегий |

Цель, самостоятельная социальная ценность |

|

5 |

Доступности |

Приоритет господствующих классов |

Равенство социальных возможностей |

|

6 |

Социальной функции |

Углубление социальных различий |

Преодоление социальных различий |

|

7 |

Пути совершенствования |

Экстенсивный |

Интенсивный |

|

Педагогический аспект парадигм образования |

|||

|

1 |

Способа образования |

Вербально-книжный |

Преобразовательно-деятельностный |

|

2 |

Содержания образования |

Определенный объем известных знаний, умений и навыков |

Творчество в материальном и духовном производстве |

|

3 |

Значимости степеней структуры |

Приоритет высших |

Приоритет низших |

|

4 |

Критерии эффективности |

Формальные показатели успеваемости |

Результаты общественной практики |

|

5 |

Формы организации |

Индивидуально-групповая |

Коллективно-индивидуальная |

|

6 |

Педагогической функции |

Воздействие на учащегося как на объект |

Активизация учащегося как субъекта |

|

7 |

Тенденции динамики |

Стабильность |

Непрерывное обновление |

Совершенствование системы управления учебно-научно-инновационным процессом как фактором, определяющим интеллектуализацию общества, является важнейшей задачей современной педагогики. Современные учебные дисциплины характеризуются наличием тесных межпредметных связей, и здесь особое значение приобретает качественно новая система преподавания и оценки знаний.

В последнее десятилетие большое распространение в ряде российских школ и вузов получило использование таких педагогических технологий, как концентрированное (блочное), модульное и проблемное обучение. Их основной задачей является создание таких условий образовательного процесса, в которых личность обучающегося могла бы полноценно раскрыться, максимально использовать свой потенциал и развивать имеющиеся способности.

Несмотря на ряд различий в особенностях и механизмах реализации названных выше педагогических технологий, все они ориентированы на особенности индивидуального развития личности субъекта обучения, обусловливающие оптимальный темп усвоения знаний, умений и навыков в каждом конкретном случае, с учетом специфики преподаваемого предмета, условий протекания педагогического процесса, общей направленности индивида и уровня его интеллектуального развития (1).

Новые педагогические технологии позволяют успешно реализовывать идею междисциплинарных связей, привлекая имеющиеся у субъектов обучения знания и умения к решению проблемных задач в новых условиях и незнакомой области применения. Использование передовых педагогических технологий, опирающихся на проблемное обучение, вырабатывает у субъекта обучения привычку мыслить широко и критически. Активизация мыслительного процесса на каждом занятии непременно ведет к лучшему усвоению материала, логической, системной и аналитической его обработке, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения неудовлетворительных результатов при проведении итогового контроля.

В условиях внедрения инновационных технологий в образовательный процесс среди новых методов контроля особое место занимает рейтинговая система, позволяющая гибко оценивать успеваемость обучающихся, вскрывать проблемные места в усвоении материала как отдельным студентом (учеником), так и группой в целом, наглядно иллюстрировать качественные изменения в процессе обучения каждого учащегося. Рейтинговые системы особенно удобны в том, что с их помощью можно отслеживать и групповую, и индивидуальную работу обучающегося, его познавательную активность, вклад в решение общей проблемной задачи, способность самостоятельно организовать свою учебную деятельность, осуществлять научно-исследовательскую работу на качественно высоком уровне.

Наряду с рейтинговой системой необходимо обеспечивать реализацию промежуточной диагностики,

-

т. е. давать обучающимся возможность для отработки пропущенных занятий и неудовлетворительных оценок традиционными средствами.

Использование принципиально новых форм преподавания и диагностики обученности позволит сориентировать современную систему средней и высшей школы на формирование условий для развития каждого обучающегося, в том числе интеллектуального. Эти условия будут способствовать максимальному использованию ими своих способностей в процессе обучения, что позволит в дальнейшем каждому выпускнику комфортно чувствовать себя в социуме.

Таким образом, в условиях внедрения инновационных механизмов в современную педагогику фундаментальное и целостное образование в структурно-содержательном аспекте должно сочетаться с практической востребованностью, что позволит субъекту обучения продолжать дальнейшее образование как непрерывный процесс, позволяющий созидать новые знания в соответствии с динамичными социальными явлениями. Это и является одной из центральных задач современного инновационного менеджмента как самостоятельной экономической науки.

Список литературы Образовательный процесс и инновационный менеджмент в современной педагогике

- Гайдученко Ю.С., Мягких М.А. Образовательный процесс и социум: средняя и высшая школы как единая система обучения//Аграрная наука -сельскому хозяйству: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2007.

- Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Таганрог, 1995.

- Гребнев Л.С. Диверсификация образовательных программ высшего профессионального образования//Информационные и коммуникационные технологии в образовании-2003: мат-лы междунар. конф. «ИКТО-2003». М., 2003.

- Технологии обучения студентов в вузе: учебное пособие для студентов магистратуры/под ред. Г.П. Синицыной. -Омск, 2002.

- Турченко В.Н. Стратегия устойчивого развития образования. URL: http://www.edu.nsu.ru/nipkpro/izdanija/simpozium/turchenko.html

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»//Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 35. Ст. 4135.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»//Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137.

- Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. М., 2002.

- Шукшунов В. Инновационная деятельность в российском образовании//Высшее образование в России. 2001. № 5.

- Янчук В.А. Психологические основания образовательной инноватики//Инновации в образовании. 2003. № 1.

- Bright I.R. Some Mаnagеment Lessons from Technological Innovation Research. University of Bredford, USA, 1968.