Обучение студентов общеинженерным дисциплинам: формирование их познавательной мотивации

Автор: Зубцова Людмила Дмитриевна, Клепацкий Александр Николаевич, Соколова Татьяна Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты многолетней работы, направленной на решение проблемы, связанной с формированием познавательной мотивации у обучающихся. Представлены примеры использования компьютерных технологий и включения их в учебный процесс. Также определены условия, при которых образовательное пространство будет обладать высоким мотивирующим потенциалом, в котором будут успешно раскрываться познавательные потребности обучающихся.

Общеинженерные дисциплины, активное обучение, мотивирующий потенциал, автоматизированное проектирование, виртуальные лабораторные работы, самостоятельность, нестандартные решения

Короткий адрес: https://sciup.org/144159025

IDR: 144159025

Текст научной статьи Обучение студентов общеинженерным дисциплинам: формирование их познавательной мотивации

TEACHING ENGINEERING DISCIPLINESTO STUDENTS: THE FORMATIONOF THEIR COGNITIVE MOTIVATION

Л.Д. Зубцова, А.Н. Клепацкий, Т.А. Соколова

L.D. Zubtsova, A.N. Klepatsky, T.A. Sokolova

Общеинженерные дисциплины, активное обучение, мотивирующий потенциал, автоматизированное проектирование, виртуальные лабораторные работы, самостоятельность, нестандартные решения.

В статье приведены результаты многолетней работы, направленной на решение проблемы, связанной с формированием познавательной мотивации у обучающихся. Представлены примеры использования компьютерных технологий и включения их в учебный процесс. Также определены условия, при которых образовательное пространство будет обладать высоким мотивирующим потенциалом, в котором будут успешно раскрываться познавательные потребности обучающихся.

General engineering disciplines, active learning, motivating potential, computer-aided design, virtual labs works, independence, non-standard solutions.

The article presents the results of many years of work aimed at solving the problems associated with the formation of cognitive motivation in students. It also presents the examples of using of computer technologies and their inclusion in the educational process. Besides, it determines the conditions under which the educational area will have high motivating potential, in which students ' cognitive needs will successfully open.

На современном этапе развития вузовского образования проблема формирования познавательной мотивации обучающихся приобретает важное значение. Это связано в первую очередь с высокими темпами развития науки и техники, потребностью общества в людях образованных, способных мыслить самостоятельно, принимать нестандартные решения. Решение обозначенной проблемы становится возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную деятельность обучающихся. Именно при применении активных методов обучения деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Таким образом, «коренные преобразования в информационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных и методических аспектов образования, пе- ресмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств» [Тесленко, Аёшин, 2014, с. 126].

Сегодня, в век технологизации мы уже не можем отрицать, что компьютер, компьютерные технологии и включение их в учебный процесс имеют важное значение как для самих участников образовательного процесса, так и для его реализации. Многие студенты, с детства имея доступ к компьютеру, часто психологически легче воспринимают задания по изучаемой дисциплине, если они решаются с помощью компьютера.

В течение ряда лет мы работали в этом направлении и получили определенные результаты, которые будут обобщены в этой работе и продемонстрированы примерами применения компьютера в преподавании общеинженерных дисциплин, направленном на повышение интереса к изучаемой дисциплине.

Учебная деятельность обучающегося должна быть организована таким образом, чтобы вызывать у него переживание значимости своего труда. Исследования показывают, что очень сложная задача снижает мотивацию, поэтому мы предлагали студентам создать программный продукт, который облегчит или ускорит решение учебной задачи по дисциплине.

Следующий прием, который использовался нами, направлен на повышение самооценки своего участия в работе:

– показать, что решение задачи имеет практическое значение (для профессиональной деятельности или на каком-либо производстве);

– заинтересовать перспективой получения какой-либо награды, признания (призовое место на олимпиаде, конференции, статья в сборнике и др.).

Не менее важным является и создание «ситуации достижения положительного результата»:

– выявить знания, умения и навыки, имеющиеся у студента (в т. ч. и в использовании компьютера) и в соответствии с этим выбрать уровень сложности задачи;

– направлять усилия студента на поиски нестандартного и вместе с тем простого решения (перспектива сложного и длительного поиска решения задачи может препятствовать действию в этом направлении).

В качестве основных результатов, которые мы получили, отметим следующие:

-

– организация простейших систем автоматизированного проектирования;

-

– создание виртуальных лабораторных работ;

-

– имитация движения в презентациях.

При этом использовались самые обычные программные ресурсы: Excel, Power Point, VBA. Так, например, системы автоматизированного проектирования (САПР) – это довольно сложные организационно-технические системы, предна- значенные для автоматизации процесса проектирования, состоящие из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности.

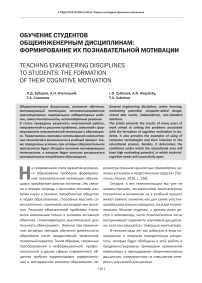

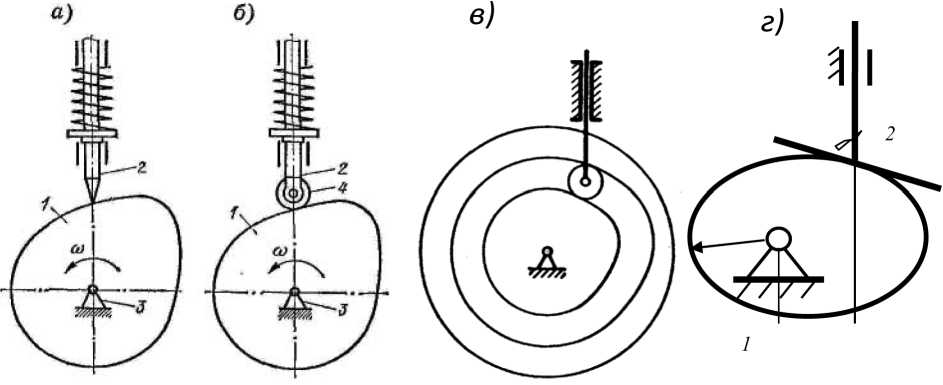

Мы же предлагали студентам для решения своей задачи создать простейшую САПР, применяя указанные выше программные ресурсы, в частности в курсовом проектировании по дисциплине «Теория машин и механизмов» для проектирования плоских деталей (рис. 1, 2), имеющих сложную, но допускающую математическое описание форму (кулачки, зубчатые колеса, шлицевые и профильные соединения).

Студент составляет программу, выполняющую расчеты. Описания формы деталей подобраны несложные, так что эта работа вполне по силам «среднему» студенту – основой программы обычно является один цикл с условными переходами.

Рис. 1

ВЕСТНИК

Зубчатые колеса

Рис. 2. Плоские детали, допускающие проектирование в виде лепестковой диаграммы

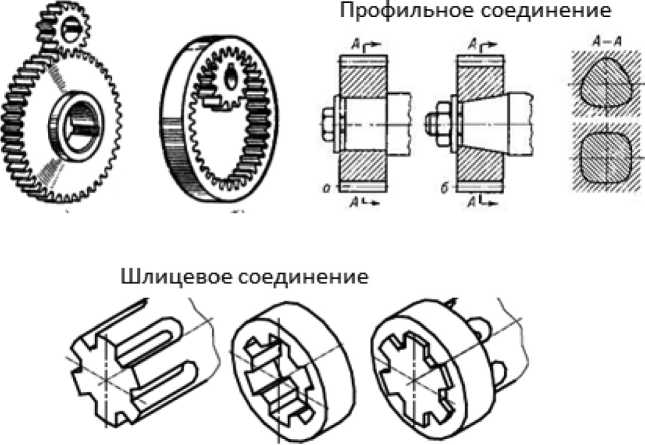

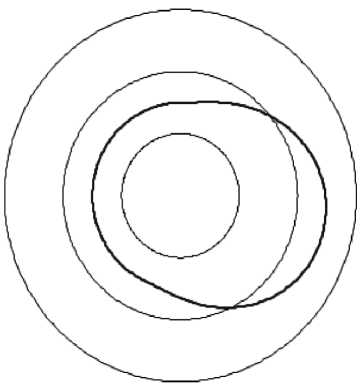

«Изюминка» работы, вызывающая интерес, состоит в необычном способе построения чертежей деталей: в виде диаграмм. Так, при синтезе кулачкового механизма для заданного стандартного закона движения толкателя студент составляет программу, описывающую теоретический профиль кулачка в полярных координатах, а чертеж выполняется в виде лепестковой диаграммы (рис. 3).

Практический профиль, например, пазового кулачка (рис. 4), имеющего паз для ролика (см. рис. 1, в), строится простейшим приемом: паз получается изменением толщины и цвета линии графика на рис. 3.

Рис. 3. Теоретический профиль кулачка

Рис. 4. Практический профиль пазового кулачка

Так как математическое описание практического профиля кулачка для изображенных на рис. 1 механизмов значительно сложнее теоретического и построение его в виде отдельной диаграммы требует составления более сложной программы, то предлагаемый прием является действительно креативным (эффективным, нестандартным и де- шевым). Возможность автоматического построения чертежей с помощью обычных программных средств, конечно, привлекает студентов.

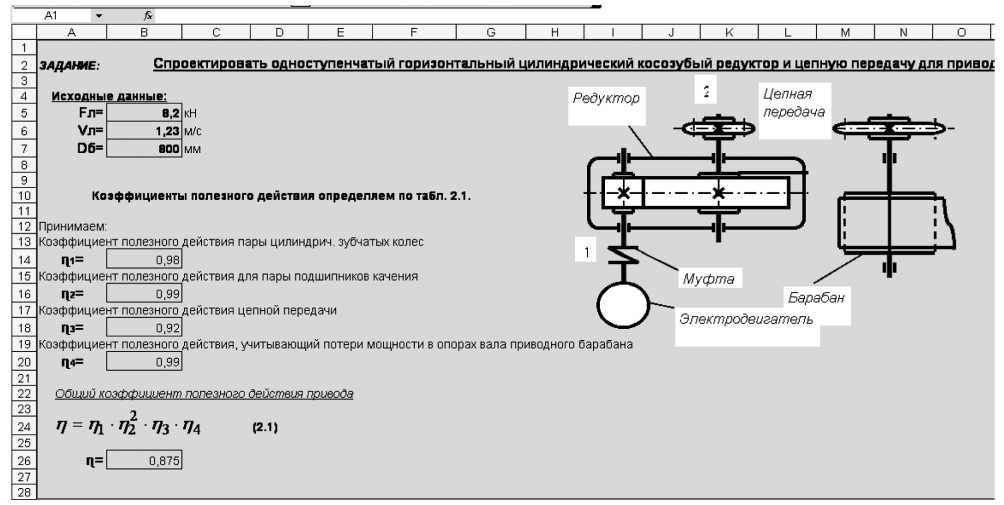

Программа проектирования привода, написанная на Exсel, ведущая диалог с проектировщиком, также представляет собой простейшую САПР (рис. 5) и применяется при курсовом проектиро- вании по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования» и «Прикладная механика».

Это готовая программа, но она выполняет отдельные этапы вычислений и, таким образом, не освобождает человека от работы полностью.

Студент должен сам выбирать значения эмпирических коэффициентов, материалы деталей и способы их обработки, исходя из условий работы машины, особенностей ее конструкции и т. д.

Так, например, для вычисления общего КПД студенту необходимо самостоятельно выбрать из таблицы «Значения КПД механических передач» нужные значения для каждого вида передач (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс программы проектирования привода

Теперь рассмотрим преимущества виртуальных лабораторных работ, которые являются обычным способом имитации на компьютере реальной, но дорогой лабораторной установки. Однако эти программные продукты не дешевы.

В рамках научно-исследовательской работы программы создаются студентами с помощью обычных программных ресурсов (в основном на VBA), но здесь есть новшества. Так, для демонстрации динамики моделируемого процесса студентам было предложено использовать диаграммы.

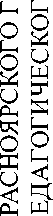

При имитации процесса деформации конструкции при действии на нее возрастающей нагрузки деформированная деталь изображается графиком. В частности, это оказалось удобным при демонстрации растяжения стержня и пружины или изгиба балки при действии на них продольной или поперечной нагрузки (рис. 6). В этих работах возрастание деформации конструкции можно наблюдать в окне диаграммы при увеличении нагрузки с помощью счетчика.

В рамках научно-исследовательской работы обучающимися были созданы и впоследствии включены в учебный процесс лабораторные работы по дисциплине «Сопротивление материалов».

-

1. Испытания на растяжение стальных образцов.

-

2. Испытание балки на изгиб.

-

3. Испытания на устойчивость сжатых стержней.

-

4. Построение упругой характеристики пружины.

Следующий прием, который нами использовался, это имитация движения в презентациях. Средства анимации, заложенные в Power Point, позволяют «оживить» излагаемый материал, хотя набор их весьма ограничен. Можно, конечно, использовать для демонстрации движения механизмов специальные программы (Algodoo, Adams), но покупка лицензионных программ – дело затратное.

Мы же предлагаем привлекать студентов в рамках научно-исследовательской работы, так как создание имитации движения интересно студентам и они охотно занимаются этим (даже мультипликацией).

с m

ВЕСТНИК

Рис. 6. Фрагмент лабораторной работы «Испытания на устойчивость сжатых стержней»

Например, при изучении плоского движения твердого тела в курсе теоретической механики демонстрируется движение предметов (рис. 7).

Рис. 7

Средства анимации (замедленное проведение линий, перемещение геометрических фигур и др.) позволяют сделать решение задач по начертательной геометрии более наглядным.

Большая часть созданных программных продуктов включена в учебный процесс и используется в рамках изучения дисциплин: сопротивление материалов, теория механизмов и машин, теоретическая механика, детали машин и основы конструирования, прикладная механика, механика, начертательная геометрия.

Таким образом, если обучение любой дисциплине будет реализоваться так, чтобы, осваивая ее, студент не только применял умения, навыки и знания в области изучаемой дисциплины, но и имел возможность использовать свои знания и умения работы с компьютером, компьютерные технологии, проявлять способность «самостоятельного нахождения действий и самостоятельного принятия решений» [Шкерина, Дьячук, Суровцев, 2013, с.73], тогда образовательное пространство будет обладать высоким мотиви- рующим потенциалом, в котором будут успешно раскрываться познавательные потребности обучающихся. Реализация такого подхода к организации образовательного процесса, которая стала возможна с развитием программных компьютерных средств, – «это реальная возможность индивидуализации образования путем персонализации обучения, это переход педагогической науки от педагогических проповедей к проектированию оптимальных педагогических процессов, это достижение всеми обучающимися высокого уровня мастерства в изучаемых ими предметах, это, наконец, превращение образования из, порой, тяжкой повинности в радостное занятие на всю жизнь» [Беспалько, 2002].

Список литературы Обучение студентов общеинженерным дисциплинам: формирование их познавательной мотивации

- Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 2002.

- Тесленко В.И., Аёшин В.В. Формирование исследовательской компетенции учащихся на основе модульно-эвристических комплексов//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 1.

- Шкерина Л.В., Дьячук П.П., Суровцев В.М. Индуктивный порог формирования алгоритмического процесса решения математических задач//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. № 4.