Обучение технике чтения учащихся младших классов с признаками дислексии на основе системно-деятельностного подхода (на материале английского языка)

Автор: Трубина З.И., Шалаева Д.А.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Методика преподавания отдельных дисциплин

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме обучения технике чтения учащихся младших классов с признаками дислексии на материале английского языка и рассматривает влияние данного распространенного речевого расстройства на обучение иностранному языку. В работе рассмотрены педагогические подходы к обучению детей с дислексией, отмечена необходимость индивидуализации методов обучения, целенаправленной адаптации учебных материалов и интеграции различных образовательных технологий. Исследование опирается на данные психолого-педагогических исследований, указывающих на специфические трудности, которые испытывают дети с дислексией. Методология исследования включает анализ существующих дидактических подходов к обучению чтению. Статья предлагает разработку эффективной методической модели, которая будет способствовать улучшению навыков чтения у детей с дислексией. В результате работы предлагаются рекомендации для педагогов, работающих с детьми, проявляющими признаки дислексии. Эти рекомендации направлены на организацию коррекционно-развивающей работы, что поможет создать более эффективную методическую модель обучения технике чтения на уроках английского языка.

Дислексия, техника чтения, системно-деятельностный подход, индивидуальные особенности, младший школьный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/140308283

IDR: 140308283 | УДК: 372.881.111.1

Текст научной статьи Обучение технике чтения учащихся младших классов с признаками дислексии на основе системно-деятельностного подхода (на материале английского языка)

Введение. В современном обществе продолжает оставаться актуальной проблема грамотности подрастающего поколения. Эта проблема особенно важна в условиях специального и инклюзивного обучения. Овладение навыками и умениями чтения является одной из ключевых задач в процессе обучения младших школьников. Способность бегло читать и извлекать информацию из текстов не только влияет на успеваемость ребенка, но и закладывает основу для его дальнейшего развития и самообразования. Для детей с признаками дисклексии процесс овладения техникой чтения становится серьезным испытанием. При дислексии ребенок неправильно распознает различные знаки и символы, вследствие чего и в понимании смысла прочитанного появляются сложности [Нагапетян, 2012]. Наличие признаков дислексии характерно примерно для 20% учащихся [Лурия, 2018]. При определённой степени дислексии реализация практической цели обучения иностранным языкам становится невозможной.

Проблема изучения дислексии и особенностей обучения детей с этим расстройством исследовалась такими учеными, как Т. Г. Егоров [Егоров, 1953], Р. И. Лалаева [Лала-ева, Венедиктов, 2003], Л. Н. Ефименкова [Ефименкова, 2015], И. Н. Садовникова [Садовникова, 2005] и др. Несмотря на проведенные исследования в этой сфере, на сегодняшний день данный вопрос достаточно глубоко не изучен.

В настоящее время применяемые методы обучения детей, страдающих дислексией, не соответствуют индивидуальным особенностям ребенка. Методика обучения английскому языку, для определенного контингента учащихся, должна опираться на индивидуальные особенности ребенка и учитывать личностный аспект овладения языком.

Поэтому исследования в области обучения английскому языку детей младшего школьного возраста с признаками дислексии особенно актуальны в современном мире.

Основная проблема заключается в разработке стратегий и эффективных методов обучения технике чтения, учитывающих индивидуальные особенности каждого ребенка с признаками дислексии на уроках английского языка. Это включает адаптацию учебных материалов, применение специальных подходов в обучении, а также интеграцию различных типов образовательных технологий в процесс обучения.

Материалы и методы. Дислексия – это широко распространенное нарушение чтения, которое не является следствием недостаточного умственного развития ребенка и обусловлено нейробиологическим факторами. Это прочное нарушение необходимо обнаружить в срок и подвергать систематической коррекции с психолого-педагогической точки зрения.

Концептуальные идеи об особенностях формирования техники чтения у учащихся с признаками дислексии рассматривались в работах А. Н. Корнева, М. Н. Русецкой, Т. Г. Егорова и др. В основу исследования легли также теоретические положения педагогической, психологопедагогической и лингводидактической науки о развитии познавательных способностей младших школьников (А. Р. Лурия, М. Е. Хватцев, Т. Г. Визель, Е. Д. Дмитрова, Е. И. Матецка, Е. А. Ленская, И. Н. Борисенко, Л. И. Козлова, Е. И. Онищенко, C. B. Снегова, Д. Б. Эльконин), методики и средства обучения технике чтения (Р. Дейвис, С. Ортон, А. Гиллингем).

С точки зрения психолого-педагогических исследований, для детей с признаками дислексии характерны специфические трудности в овладении навыком чтения, обусловленные нарушениями фонематического восприятия, зрительно-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. Стоит также подчеркнуть, что для детей с дислексией характерна эмоциональная неустойчивость. Психическая неустойчивость влияет на их способность концентрировать внимание и эффективность деятельности [Штерц, 2021].

Данные особенности требуют применения особых методик обучения чтению, направленных на компенсацию этих нарушений.

Учитывая анализ дидактических основ обучения технике чтения на английском языке на уровне начального общего образования, необходим учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также использования сочетания разнообразных методов и приемов, способствующих формированию базовых компонентов навыка чтения.

Таким образом, комплексное рассмотрение теоретических основ обучения технике чтения учащихся с признаками дислексии на уровне начального общего образования создало необходимую базу для разработки методической модели, направленной на эффективное формирование данного навыка с учетом особых образовательных потребностей данной категории обучающихся.

Результаты исследования. Обучение иностранному языку учащихся с признаками дислексии – это процесс активизации их творческой деятельности. Адаптирующие методики требуют использования внутренних ресурсов учащихся, которые индивидуальны для каждого конкретного случая. У детей с признаками дислексии, как правило, часто не развиты лингвистические и логические способности, поэтому в методике необходимо опираться на визуальные, пространственные, кинестетические и музыкальные способности [Елецкая, 2021].

Преодоление дислексии является методологической проблемой не только в России. Необходимо изучать и использовать западный опыт как для разработки новых методик преодоления нарушений чтения на родном языке, так и для обучения иностранным языкам детей с дислексией.

Еще в 20-х годах прошлого века нейрофизиолог Сэмюэл Ортон, изучающий нарушения чтения, заметил, что дети с дислексией гораздо быстрее осваивают навыки чтения, когда в коррекционной работе объединяются различные типы восприятия – зрительное, слуховое, тактильное и кинестетическое. Другими словами, если вы одновременно смотрите на букву, произносите соответствующий звук и пишете эту букву в воздухе, вам будет легче запомнить графическое изображение буквы. Этот метод коррекции дислексии используется с 20-х годов 30-го века [Orton, 1937].

Методика Ортона-Гиллингем включает следующие компоненты:

-

1. Фонетический компонент. Внимание сосредоточено на форми-

- ровании устойчивой связи между английскими буквами и звуками. Гласные и согласные звуки, а также их позиционные изменения изучаются последовательно.

-

2. Мультисенсорность. Обучение чтению по этому методу предполагает одновременное использование различных типов восприятия. Например, учащихся с дислексией учат смотреть на букву «Аа», произносить ее название и звук и писать ее в воздухе.

-

3. Структурированность и последовательность. Материал дается небольшими частями, от простого к сложному. Учитывая индивидуальную скорость усвоения, задания постепенно усложняются. Учащиеся многократно повторяют ранее изученный материал.

-

4. Интерактивность. Используются различные игровые приемы, которые способны мотивировать учащихся и стимулировать у них интерес к обучению.

Фонематический анализ является первым этапом в организации обучения технике чтения. Ребенка учат разделять слова и слоги на составляющие их фонемы, объединять и заменять отдельные звуки в целые слова, пропускать звуки в словах и сравнивать их. Далее изучаются разные английские слоги. Учащиеся могут определить тип слога, чтобы они могли его прочитать, и определить тип слога на слух, чтобы они могли написать его по-английски. Один и тот же звук может быть записан несколькими способами, и детям подробно рассказывается об использовании различных вариантов написания.

Дети с дислексией не могут сразу усвоить правила языка. Все правила изучаются в мельчайших подробностях с использованием наглядных материалов. Каждое правило применяется на практике до тех пор, пока его использование не станет автоматическим и стабильным, а затем переходят к следующему правилу. Выученные ранее правила повторяются на каждом уроке, чтобы они в дальнейшем не забывались.

Следующая методика коррекционной дислексии, которую мы рассмотрим, это методика Рональда Дэйвиса [Davis, 1997], в основе которой лежит положение о том, что большинство людей мыслят вербально, а люди с дислексией мыслят визуализированно, то есть образами.

Методика Дэйвиса состоит из нескольких этапов:

-

1. Этап «Оценка способности восприятия» – этот этап помогает ребенку увидеть объект «умственным глазом», создать четкий мысленный образ объекта с помощью вопросов о нем, после чего ребенок должен представить, что объект исчез и появился в другом месте, изменил свою форму и размер.

-

2. Этап «Переключение» – для этого ребенок должен найти свой «умственный глаз» и научиться им «смотреть». Это упражнение направлено на отключение групп клеток в верхней части мозга, которые вызывают дезориентацию. Как только ребенок помещает в эту точку свой «умственный глаз», он автоматически отключает свою дезориентацию и на дислексию начинает смотреть глазами обычных людей.

-

3. Этап «Разрядка и проверка» – на начальном этапе процесс удержания «умственного глаза» в нужной точке вызывает напряжение, у ребенка появляется усталость, боль в голове, точки начинают смещаться. Ребенку нужно научиться отдыхать от этого процесса, расслаблять мышцы спины и шеи.

-

4. Этап «Координация» – при соскакивании «умственного глаза» ребенок теряет ориентацию, поэтому необходимо постоянно укреплять точки ориентации. Если эта точка найдена правильно, у детей появится прекрасное чувство равновесия, и они смогут стоять на одной ноге, не чувствуя себя неуклюжими. На этом этапе лучше выполнять следующие упражнения: ребенок должен встать на одну ногу, сначала поймать мяч правой рукой, затем левой, а затем обеими.

-

5. Этап «Освоение символов» – на этом этапе необходимо научить ребенка воспринимать напечатанный символ как изображение. Для этого букву, слово, символ, цифру необходимо попробовать перевести из двухмерного в трехмерное изображение. Ребенок должен работать с буквами, он должен писать их, лепить, обводить на песке до тех пор, пока буквы не перестанут вызывать затруднения.

-

6. Этап «Освоение символов» применительно к словам – главная задача на этом этапе заключается в соотнесении их с образом слова. Для этого можно использовать несколько приемов: прочитать значение слова в словаре, разобрать транскрипцию слова, попросить ребенка прочитать вслух это определение вместе с примерами употребления этого слова,

-

7. Этап «Три шага к легкому чтению» - дети с признаками дислексии не могут долго читать или заниматься монотонными упражнениями, поэтому для развития техники чтения подойдут следующие упражнения: читайте 1 раз в день по 5 минут; читайте вслух вместе с ребенком и при этом вполголоса; почитайте перед сном.

составить словосочетание или предложение с новым словом, создать модель слова из пластилина.

Согласно концепции Р. Дэйвиса, дети, у которых имеются симптомы дислексии, как правило, проявляют больший уровень любознательности, мышления образами, а также обладают обостренной интуицией и проницательностью. Яркое воображение позволяет им полностью познакомиться с окружающим миром благодаря гипнотическому проявлению осознания. Если не подавлять и не разрушать способности ребенка с помощью неподходящих методов обучения, ребенок проявит необычайную креативность и интеллект выше среднего.

Наиболее эффективной методикой, на наш взгляд, является комбинированный подход, сочетающий элементы методов Ортона-Гиллин-гем и Рональда Дэйвиса. Их сильными сторонами являются: систематичность и последовательность формирования техники чтения (по Ор-тону-Гиллингем); развитие осознанности, самоконтроля и творческого потенциала (по Дэйвису); индивидуализация обучения с учетом особенностей каждого ребенка и применение мультисенсорных средств и раз- нообразных видов деятельности. Такой комплексный подход обеспечивает максимальную эффективность коррекции дислексии у младших школьников и способствует их гармоничному развитию.

Обсуждение результатов. Для того чтобы процесс обучения учащихся с признаками дислексии технике чтения на английском языке был успешным, необходим четко структурированный методический подход, учитывающий взаимодействие всех факторов образовательного процесса. Для этого необходимо создать методическую модель обучения на основе системно-деятельного подхода. Методическая модель обучения представляет собой интегрированную систему, содержащую определенные взаимосвязанные компоненты, представляющие собой совокупную иерархию целей, достижение которых обеспечивается взаимосвязанной деятельностью всех участников процесса обучения [Азимов, 2009].

Основной целью применения системно-деятельного подхода в обучении чтению школьников с признаками дислексии на английском языке является развитие у учащихся навыков чтения.

Сложность овладения техникой чтения оказывает сильное влияние на процесс изучения языка. В связи с этим необходимо придерживаться основных принципов, которые создают необходимую среду для учащихся с признаками дислексии. Ниже приведены принципы обучения учащихся с признаками дислексии английскому языку:

-

1) Фонетический принцип. Опираясь на методику Ортона-Гил-лингем, мы можем подчеркнуть, что фонетический аспект действительно является ключевым принципом обучения технике чтения на английском языке детей с дислексией. Для таких детей критически важно последовательное обучение фонетике. Это позволяет им установить прочные связи между буквами и звуками, что является фундаментом для успешного овладения навыками чтения.

-

2) Принцип структурированности и последовательности. Основываясь на ключевых компонентах методики Ортона-Гиллингем, важно отметить, что обучение технике чтения целесообразно делить на небольшие, последовательные шаги для исключения перегрузки и фрустрации ребенка. Осваивается сначала простой материал, который постепенно усложняется. Немаловажным в обучении детей с признаками дислексии является регулярное повторение пройденного материала.

-

3) Принцип упрощения учебных материалов. Иногда учитель может разработать свои собственные учебные материалы с использованием ряда графических техник, иллюстраций, шрифтов и других элементов дизайна. Однако важно помнить, что дети с дислексией часто испытывают трудности с восприятием и обработкой большого количества зрительной информации. Перегруженные наглядными материалами страницы могут отвлекать их внимание и затруднять процесс чтения. Упрощение учебных материалов, использование четких шрифтов, мини-

- мума иллюстраций помогает сфокусировать внимание ученика на самом тексте и процессе чтения.

-

4) Принцип индивидуального подхода. Детям с дислексией следует обеспечить непосредственную близость к учителю, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы, такие как звуки, предметы и т. д.

Не менее важной составляющей частью методической модели обучения технике чтения являются разнообразные методы. Рассмотрим некоторые из них.

-

1) Мультисенсорный метод: ученики используют все органы чувств, включая слух, зрение, осязание, обоняние и вкус, чтобы усваивать информацию. Например, изучение звука буквы «B (b)» с использованием мультисенсорного метода можно представить следующим образом:

– Учитель показывает карточку с напечатанной буквой.

– Учитель проговаривает звук, ученик внимательно слушает произношение и повторяет за учителем.

– Ученик ведет пальчиком по контуру буквы, как будто ее пишет, затем лепит букву из воздушного пластилина.

– В конце можно сделать букву из кукурузных палочек, чтобы она получилась съедобной, и ученик смог ее съесть.

-

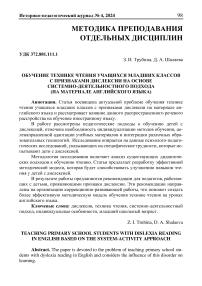

2) Метод Letterland [Wendon, 2018]. Использование ярких визуальных образов и персонажей для каждой буквы алфавита позволяет создавать прочные ассоциативные связи между графическим образом буквы и ее звуковым обозначением.

Рис. 1. Изучение звука буквы «C» с помощью метода Letterland

-

3) Метод физического реагирования. Основан на принципе овладения родным языком на раннем этапе обучения, где понимание речи на слух является первым навыком. Процесс состоит из трех простых шагов: услышать – понять – среагировать. Например, использование песен на уроках английского языка, не только заинтересовывает и привлекает внимание учеников, но и задей-

ствует сразу несколько каналов восприятия (слух, зрение, моторику) [Asher, 1982].

Например, изучение буквы «A (a)» можно разнообразить использованием зарядки. Ребята не только повторяют и проговаривают несколько раз выученный звук, но и показывают разными движениями новые слова, которые начинаются на этот звук (alligator, ant, apple) (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент зарядки

Выбор правильного подхода при разработке методической модели обучения технике чтения является очень важным. В рамках нашей методической модели – это системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход в обучении представляет собой организацию учебного процесса, при котором приоритетом становится активная, самостоятельная, разносторонняя деятельность школьника.

Дети с дислексией нуждаются в особой организации их деятельности на уроках чтения. Системно-деятельностный подход предполагает созда- ние условий для активного, осознанного усвоения учебного материала. Также дети с дислексией имеют специфические трудности, требующие дифференцированного подхода. Системно-деятельностный подход предусматривает гибкое варьирование методов, приемов и темпа обучения.

Опишем последовательные шаги обучения технике чтения учащихся с признаками дислексии, в основе которой лежит теория этапов овладения навыком чтения [Егоров, 1953]. Данная теория была сформулирована преимущественно для обучения чтению на русском языке. Однако ее ключевые положения могут быть адаптированы и для обучения чтению на английском языке.

Обучение технике чтения проходит следующие этапы:

-

1 этап – овладение звукобуквенными обозначениями. Основная задача на данном этапе – это формирование связей между буквами и звуками. Это очень важно, так как в английском языке существует достаточно сложная система звукобуквенных соответствий, которая представляет трудность для усвоения, особенно для детей с дислексией. Например, буква «a» в слове «cat» соответствует звуку [æ]; буква «i» в слове «insect» дает звук [ɪ]; сочетание букв «sh» в слове «ship» соответствуют одному звуку [ʃ]; буква «e» в слове «time» является немой и не дает никакого звука.

На этом этапе ребята учатся произносить отдельный звук каждой буквы английского алфавита. Изучение звуков можно сделать интересным и увлекательным, применяя мультисенсорный метод. Например, букву можно рисовать красками на бумаге, лепить из пластилина, вырисовывать на кварцевом песке, рисовать в воздухе и многое другое.

-

2 этап – слоговое чтение. На данном этапе учащиеся соединяют изученные звуки в слоги. Происходит слияние гласного и согласного звуков, например, слоги «AB», «AC», «AD», а также слияние согласного, гласного, согласного, например, слоги «CAB», «FED», «DEB». Для тренировки чтения слов можно использовать кубики с буквами, которые можно переставлять местами, карточки и др.

-

3 этап – становление целостных приемов восприятия. Этот этап является переходным от аналитических к синтетическим приемам чтения. На данном этапе у учащихся формируется умение воспринимать слова как целостные графические образы, а не просто как набор соединенных букв/слогов. Ребята распознают простые односложные слова (cat, pen, dog); многосложные слова (banana, umbrella, computer).

На третьем этапе происходит качественный скачок в развитии навыка чтения: от последовательного соединения букв и слогов к целостному восприятию слов как графических образов.

-

4 этап – синтетическое чтение. Данный этап у учащихся формирует способность к целостному восприятию и декодированию целых предложений. Ребята могут читать простые предложения на английском. Например, I’m Max. She’s 3. He’s kind and funny.

Учащиеся воспринимают предложение как единое целое, сразу узнавая знакомые слова и понимая общий смысл. На четвертом этапе происходит становление навыка целостного, синтетического чтения предложений, что является важным шагом на пути к беглому, осмысленному чтению.

Все этапы тесно взаимосвязаны и являются последовательными ступенями в формировании навыка чтения. Эффективный алгоритм обучения детей с признаками дислексии технике чтения на английском языке включает в себя последовательные этапы овладения навыками чтения.

Таким образом, предложенная методическая модель обучения технике чтения на английском языке для учащихся с признаками дислексии основана на системно-деятельностном подходе. Данный подход позволяет комплексно и последовательно формировать у таких учащихся базовые компоненты навыка чтения. Реализация данной модели способствует более эффективному и всестороннему развитию навыка чтения у учащихся с признаками дислексии.

Заключение. В статье рассмотрены примеры известных методик обучения технике чтения Р. Дейвиса, С. Ортона и А. Гиллингем. В ходе анализа данных методик, мы пришли к выводу, что эффективной методикой является комбинированный подход, сочетающий элементы методик Ортона-Гиллингем и Р. Дэйвиса. Объединив сильные стороны обеих методик, мы предложили методическую модель обучения технике чтения детей с признаками дислексии, взяв за основу теорию этапов овладения навыком чтения Т. Г. Егорова.

Таким образом, данное исследование позволяет лучше понять особенности и трудности детей младшего школьного возраста с признаками дислексии, а также предлагает методическую модель обучения технике чтения для педагогов и специалистов, работающих с этой категорией детей. Дальнейшее исследование и разработка новых методов обучения в этой области могут значительно улучшить результаты и эффективность обучения технике чтения у обучающихся с признаками дислексии на уроках английского языка.

Список литературы Обучение технике чтения учащихся младших классов с признаками дислексии на основе системно-деятельностного подхода (на материале английского языка)

- Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. – Текст: непосредственный.

- Егоров, Т. Г. Психология овладения навыком чтения / Т. Г. Егоров: учебник. Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1953. 263. Текст: непосредственный.

- Елецкая, О. В. Методические рекомендации к комплекту «Логопедические прописи» / О. В. Елецкая. Москва: Редкая птица, 2021. 64 с. Текст: непосредственный.

- Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л. Н. Ефименкова. Москва: Национальный книжный центр, 2015. 320 с. Текст: непосредственный.

- Лалаева, Р. И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников / Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова. – Санкт-Петербург: СОЮЗ, 2003. – 224 с. – Текст: непосредственный.

- Садовникова, И. Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов / И. Н. Садовникова. Москва: АРКТИ, 2005. 400 с. – Текст: непосредственный.

- Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 768 с. – Текст: непосредственный.

- Нагапетян, Р. С. Дислексии у детей младшего школьного возраста / Р. С. Нагапетян. – Текст: электронный // Преподаватель ХХI век. – 2012. – № 1. – С. 159–163. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/disleksii-u-detey-mladshegoshkolnogovozrasta.

- Штерц, О. М. Когнитивные процессы у детей с дислексией / О. М. Штерц. – Текст: электронный // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 71–2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyeprotsessy-u-detey-s-disleksieyidisgrafiey.

- Asher, R. E. Tamil. (Lingua Descriptive Studies, 7) / R. E. Asher. Amsterdam: North-Holland, 1982. Текст: непосредственный.

- Davis, R. D. The gift of dyslexia: why some of the smartest people can't read and how they can learn / R. D. Davis. New York: Berkley Pub. Group. 1997. 261 p.

- Orton, S. T. Reading, Writing and Speech Problems in Children / S. T.Orton. – New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1937. – 215 p. – Текст: непосредственный.

- Wendon, L. Some of the Learning Strategies that Empower Teaching English with Letterland / L. Wendon. – Текст: электронный // Сибирский учитель. – 2018. – № 4. – С. 117–120. – URL: https://www.sibuch.ru/node/2289.