Оценка эффекта голштинизации в популяции черно-пестрого скота Подмосковья

Автор: Сермягин Александр Александрович, Нарышкина Елена Николаевна, Недашковский Игорь Сергеевич, Ермилов Александр Николаевич, Богданова Татьяна Витальевна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 3 т.1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований являлась оценка влияния спектра взаимосвязанных факторов генетической и средовой природы на реализацию хозяйственно полезных признаков скота черно-пестрой породы Подмосковья. Изучению вопроса использования голштинской породы в стадах скота родственного корня было посвящено множество работ отечественных авторов, однако результативность данного метода совершенствования сводилась к оценке величины кровности или доли генов улучшающей породы. В связи с этим проведенное исследование представляет собой современное обобщение работы с популяцией черно-пестрой породы на примере Московской области за 1992-2015 гг. Создан массив данных на основе племенного учета в 69 хозяйствах региона для 37538 голов коров-первотелок. На основе группировки по доле кровности голштинской породы в генотипе было сформировано 7 групп животных с градациями от 25,0 до 87,6% и более. Разложение компонентов фенотипической изменчивости проводили по многофакторному анализу без взаимодействия. Оценки выровненных средних значений с учетом фиксированных генетических и паратипических факторов получали согласно методу наименьших квадратов. Изменение параметров LS-оценок показало, что с увеличением кровности по голштинской породе наблюдался рост молочной продуктивности при сокращении продуктивного использования животных и снижении параметров воспроизводства. Наибольшее достоверное влияние на изученные хозяйственно полезные признаки оказали факторы стада (1,5…19,3%) и быка-производителя (1,6…8,0%) в сравнении с кровностью по улучшающей породе (0,0…0,3%). Полученные результаты будут использованы региональными информационно-селекционными центрами, селекционными центрами (ассоциациями) по разведению пород крупного рогатого скота. Дальнейшие исследования в направлении совершенствования популяции черно-пестрого скота региона будут сопряжены с использованием оцененных быков-производителей голштинской породы по комплексу показателей потомства с последующей разработкой селекционного индекса, а также активизацией научно-исследовательских работ по внедрению геномных методов прогнозирования племенных качеств животных.

Черно-пестрая порода, голштинская порода, голштинизация, молочная продуктивность, воспроизводительные качества, бык-производитель, метод наименьших квадратов

Короткий адрес: https://sciup.org/147225571

IDR: 147225571 | УДК: 636.22/.28.082.2 | DOI: 10.15838/alt.2018.1.3.1

Текст научной статьи Оценка эффекта голштинизации в популяции черно-пестрого скота Подмосковья

Целью исследований являлась оценка влияния спектра взаимосвязанных факторов генетической и средовой природы на реализацию хозяйственно полезных признаков скота чернопестрой породы Подмосковья. Изучению вопроса использования голштинской породы в стадах скота родственного корня было посвящено множество работ отечественных авторов, однако результативность данного метода совершенствования сводилась к оценке величины кровности или доли генов улучшающей породы. В связи с этим проведенное исследование представляет собой современное обобщение работы с популяцией черно-пестрой породы на примере Московской области за 1992–2015 гг. Создан массив данных на основе племенного учета в 69 хозяйствах региона для 37538 голов коров-первотелок. На основе группировки по доле кровности голштинской породы в генотипе было сформировано 7 групп животных с градациями от 25,0 до 87,6% и более. Разложение компонентов фенотипической изменчивости проводили по многофакторному анализу без взаимодействия. Оценки выровненных средних значений с учетом фиксированных генетических и паратипических факторов получали согласно методу наименьших квадратов. Изменение параметров LS-оценок показало, что с увеличением кровности по голштинской породе наблюдался рост молочной продуктивности при сокращении продуктивного использования животных и снижении параметров воспроизводства. Наибольшее достоверное влияние на изученные хозяйственно полезные признаки оказали факторы стада (1,5…19,3%) и быка-производителя (1,6…8,0%) в сравнении с кровностью по улучшающей породе (0,0…0,3%). Полученные результаты будут использованы региональными информационно-селекционными центрами, селекционными центрами (ассоциациями) по разведению пород крупного рогатого скота. Дальнейшие исследования в направлении совершенствования популяции черно-пестрого скота региона будут сопряжены с использованием оцененных быков-производителей голштинской породы по комплексу показателей потомства с последующей разработкой селекционного индекса, а также активизацией научно-исследовательских работ по внедрению геномных методов прогнозирования племенных качеств животных.

Черно-пестрая порода, голштинская порода, голштинизация, молочная продуктивность, воспроизводительные качества, бык-производитель, метод наименьших квадратов, MANOVA.

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота России является одной из лидирующих по численности популяции. В последние годы наметилась тенденция к сокращению доли черно-пестрого скота за счет перевода или изменения племенного статуса ряда стад на голштинскую породу в связи с использованием метода поглотительного скрещивания. Особенно интенсивно данный процесс приобрел масштабы в Московской и Ленинградской областях, являющихся лидерами по объемам племенного маточного поголовья [1, c. 7].

Ретроспективный анализ позволяет обратить внимание на эффективность про- водимых селекционных мероприятий за счет улучшения стад молочного скота голштинской породы в нашей стране, начало которого было положено в конце 70-х гг. прошлого века. Масштабы так называемой голштинизации охватили не только черно-пеструю, но и родственного корня породы – холмогорскую и ярославскую, а также популяции скота палево-пестрой и красной мастей [2, с. 743]. Целью скрещивания было совершенствование параметров качества вымени, приспособленности к промышленной технологии содержания и, соответственно, повышение молочной продуктивности животных. Перманент- ное улучшение первично достигалось за счет использования эффекта гетерозиса, однако в последующих поколениях при поглотительном или реже воспроизводительном скрещиваниях положительное влияние «прилития» крови угасало. Это было связано со сложностью оценки племенных качеств комплексных генотипов, а также отсутствием эффективного метода прогнозирования генетической ценности быков-производителей и коров. Несмотря на разработанную и введенную в действие концепцию крупномасштабной селекции в скотоводстве, удалось создать только несколько популяций скота (Ленинградская и Московская области), обладающих параметрами, приближенными к лучшим североамериканским и европейским аналогам. В дальнейшей работе, начатой в конце 80-х гг., произошло становление подходов к типизации животных, отвечающих региональному плану и целям разведения, что реализовалось в создание множества селекционных достижений в популяции черно-пестрого скота [3, c. 51–59].

С начала 90-х гг. новые социально-экономические возможности позволили внести существенные коррективы в программу разведения черно-пестрой породы Подмосковья и России в целом за счет привлечения импорта живых животных, семени быков-производителей. Формирование генеалогической систематики, подобной голштинской породе Северной Америки и Европы, сделало популяцию черно-пестрого скота идентичной не только по происхождению, но и по направлению отбора. Дальнейшее поглощение до степеней высокой кровности по улучшающей породе не оставило возможностей для проведения внутрипородной селекции черно-пестрого скота. В связи с этим экономическая обусловленность разведения улучшенных животных данной породы в Московской области приобрела вектор на достижение высоких удоев (8000–10000 кг) при ста- билизации показателей процента жира и белка в молоке на уровне 4,00–4,10% и 3,20–3,30% соответственно [4, c. 132].

Вместе с тем последовательный отбор во всем мире голштинских коров по молочной продуктивности привел к снижению репродуктивных качеств скота. Это, в свою очередь, дало решение для внедрения в практику методологии построения селекционного индекса по группе взаимосвязанных признаков – от удоя и воспроизводства, до экстерьера и показателей здоровья животных. Данный подход нивелировал негативное влияние ряда главных селекционных признаков на фертильность и физиологический статус организма коров путем долевого соотнесения их в денежном эквиваленте по степени значимости для разведения [5, с. 3728; 6, с. 4121–4123].

Ряд отечественных и зарубежных исследователей сходится во мнении, что использование так называемой голшти-низации местного черно-пестрого скота привело к формированию популяций животных, которые имеют в мировом масштабе от 5 до 20 родоначальников или генеалогических линий, более известных в нашей стране [7, с. 4107]. Это позволило под эгидой международной организации Interbull (Швеция) перейти от регионального принципа оценки племенных качеств быков-производителей к межгосударственному единому взаимодействию по обмену племенными ресурсами. Развитие методов геномной селекции потребовало дополнительной информации по генотипам и фенотипам животных для объединения участников селекционного процесса, что привело к созданию системы международной геномной оценки, или GMACE [8, c. 7]. В связи с этим становится актуальным вопрос о присоединении к данному консорциуму или объединении на евразийском пространстве в наднациональную организационную структуру.

Эффект голштинизации позволил интегрировать племенные ресурсы Подмосковья в наибольшей степени близко к мировым аналогам программ генетической и геномной оценки. Стандартизация популяционных параметров, отработка системы сбора, контроля первичной информации и идентификации поголовья коров обеспечивают надежный базис развития молочного скотоводства региона и страны на годы вперед. Преобразование чернопестрого скота в голштинскую породу России проходит на фоне использования маточной основы отечественных племенных ресурсов, поэтому с уверенностью можно говорить о сохранении генофонда скота при трансформации целей и задач селекции в направлении большей конкурентоспособности.

Современное развитие популяции обеспечивается за счет формирования селекционных групп животных (отцов и матерей быков, а также и коров). Эффект голштинизации, по нашему мнению, в значительной степени был маскирован использованием быков-производителей импортной селекции, имеющих значительный генетический потенциал предков, оцененных с высокой точностью по качеству потомства. Также значительное влияние оказывало направление селекционного процесса. По мнению И.Н. Янчу-кова, внедрение программы разведения в черно-пестрой породе должно обеспечить генетический уровень годового прироста по удою до +104 кг при условии повышения в 3 раза интенсивности отбора матерей быков, а также ужесточения селекции производителей по собственной продуктивности с 50 до 35% и качеству потомства с 30 до 18% [2, c. 134].

С.Н. Харитонов полагает, что одним из обязательных элементов должен стать отбор в селекционные группы не по генеалогической принадлежности, а по лидирующим позициям животных в популя- ции, что, согласно показателю племенной ценности, составит в сравнении с линейным разведением по удою +859,2 кг против +334,2 кг молока; по молочному жиру +31,5 кг против 21,0 кг; по молочному белку +22,7 кг против 12,1 кг [9, c. 17].

Е.Н. Мельникова наравне с оценкой быков предлагает отказаться от классификационной бонитировки скота по признакам продуктивности и перейти к прогнозным показателям генетической ценности за ряд лактаций, рассчитанных на примере популяции черно-пестрых коров Московской области по методологии селекционного индекса и BLUP. Так, по результатам 2–3 законченных лактаций уровень надежности отбора животных составит 92%, что может позволить с большей эффективностью проводить браковку маточного поголовья и отбор выдающихся животных по собственной продуктивности [10, c. 9].

Однако И.А. Паронян замечает, что все же именно сохранение генофонда пород должно обеспечить генетическое разнообразие и базис развития популяций животных в будущем. Принадлежность к материнской породе при любой доле кровности по улучшающей должна быть сохранена. Имеющиеся четыре генеалогически связанные группы скота (черно-пестрая, палево-пестрая, красная и бурая) могут быть последовательно объединены с родственными им породами под единую программу разведения [11, c. 64]. В связи с этим оценка влияния генофонда голштинской породы на популяцию черно-пестрого скота Подмосковья представляется актуальной.

Целью исследований являлось изучение влияния поглотительного скрещивания черно-пестрой породы с голштинской на проявление хозяйственно полезных качеств животных с оценкой фенотипической изменчивости по ряду средовых и генетических факторов. Задачами исследований была предусмотрена оценка пара- метров молочной продуктивности, хозяйственного использования и фертильности коров черно-пестрой породы с использованием методов дисперсионного анализа и наименьших квадратов в связи с уровнем кровности по улучшающей породе.

Изучение проблемы голштинизации как таковой обычно сводится к оценке фенотипических параметров животных по доле кровности улучшающей породы. Новизна исследования заключается в том, что впервые была предпринята попытка раскрыть механизмы формирования продуктивных качеств в региональной популяции чернопестрого скота под влиянием скрещивания с голштинской породой с использованием комплекса факторов и вычленить наиболее значимые из них. Практическая значимость состоит в использовании полученных результатов, которые лягут в основу корректировки программы разведения голштинизированного черно-пестрого скота Подмосковья путем внедрения генетической и геномной оценки племенной ценности быков-производителей и коров.

Методы исследования

Для проведения ретроспективного анализа результатов использования голштинской породы на маточном поголовье чернопестрого скота Московской области была создана база данных из массива архивной и текущей информации племенного учета ИАС «СЕЛЭКС» (РЦ Плинор). Всего в исследование вошло 69 стад, имеющих исходное происхождение по черно-пестрой породе. Общее число животных, прошедших логический контроль данных (последовательность дат рождения, событий и выбытия; наличие информации по предкам; отсутствие пробелов в записях по собственной продуктивности), составило 37538 голов, отелившихся в период 1992–2015 гг. По результатам первой законченной лактации были учтены следующие показатели молочной продуктивности и репродуктив- ных качеств коров: удой за 305 дней лактации (У305), массовая доля жира (МДЖ) и белка (МДБ), количество молочного жира (МЖ) и белка (МБ), возраст в лактациях (ВЛ), возраст первого отела (ВО), продолжительность сервис-периода (СП), число дойных дней (ДД), кратность осеменений (КО) и трудность отела (ТО).

Было сформировано 7 групп животных по доле кровности улучшающей (голштинской) породы с шагом 12,5% (за исключение первой, где число животных было наименьшим с кровностью до 12,5% – 16 голов, которая была объединена в единую группу с долей генов менее 25,0%). Градации фактора были выбраны исходя из вариантов скрещивания: поглотительного, воспроизводительного либо, за редким исключением, возвратного, которые могли характеризовать оптимальную единицу изменчивости по доле кровности.

Шкала оценки вариантов прохождения отела ранжировалась от 0 (нормальный) до 5 (патологический) баллов с нарастанием значения по степени трудности. Частота трудных отелов (умеренная и тяжелая патология, паталогический и кесарево сечение) в популяции черно-пестрого голшти-низированного скота составила 9,1%.

Для декомпозиции фенотипической изменчивости признаков по эффектам генетической и средовой природы было выбрано уравнение модели многофакторного дисперсионного анализа (MANOVA) для фиксированных факторов без взаимодействия, включающее влияние: стадо (хозяйство), сезон отела, группа кров-ности по голштинской породе, бык-отец. Точность модели, выраженная коэффициентом детерминации (R2), наилучшим образом отражала адекватность включения выбранных эффектов в уравнении. С помощью метода наименьших квадратов (least square means, LSM) рассчитывали оценочные значения признаков в зависимости от изучаемых факторов, в нашем случае – группы кровности, по следующему уравнению модели:

y = μ + Herdi + Season Calvingk +

+ Holstein Codel + Sirej + eiklj, (1)

где:

y – значение по хозяйственно полезному признаку;

μ – средняя популяционная константа;

Herdi – эффект стада (i = 1…69);

Season Calvingk – эффект сезона отела (k = 1…3;

январь – апрель, май – август, сентябрь – декабрь);

Holstein Codel – эффект группы по доле кров-ности голштинской породы (l = 1…7);

Sirej – генетический эффект быка-отца ( j = 1…236);

eiklj – случайная ошибка (нераспределенная варианса).

Расчет описательной статистики, регрессионный и дисперсионный анализ проводили в программе STATISTICA 10.

Результаты исследований

Важным параметром для оценки племенных качеств животных является учет влияния улучшающей породы, если таковая имела использование при совершенствовании хозяйственно полезных признаков молочного скота. Анализ фенотипических значений признаков молочной продуктивности с показателями средних по изучаемым группам животных приведен в табл. 1.

Увеличение доли кровности по голштинской породе в генотипе черно-пестрого скота характеризует рост средних показателей между седьмой (7) и первой (1) группами по удою за 305 дней первой лактации на +339 кг молока, по массовой доле жира и белка на +0,28% и +0,16% соответственно, по количеству молочного жира и белка на +31 кг и +22 кг соответственно; по возрасту в лактациях наблюдается снижение показателя на -0,7 лакт. Вне зависимости от колебаний величин по группам животных показана тенденция к положительной динамике значений признаков молочной продуктивности при уменьшении продолжительности использования коров в целом за ряд лактаций.

Регрессионным анализом установлено, что при увеличении кровности по голштинской породе на 1,0% изменение продуктивности по ряду показателей составляет для: удоя +6,602 кг, МДЖ +0,003%, МДБ +0,002%, МЖ +0,475 кг, МБ +0,309 кг и ВЛ -0,010 лактации. Следовательно, фактор, определяющий долю голштинских генов в генотипе черно-пестрого скота,

Таблица 1. Показатели молочной продуктивности коров черно-пестрой породы в зависимости от кровности по голштинской породе (X±m)

|

Группа кровности по улучшающей породе, % |

Доля кровности, % |

n, гол. |

Продуктивность за 305 дней 1-й лактации |

ВЛ, лакт. |

||||

|

удой, кг |

МДЖ, % |

МЖ, кг |

МДБ, % |

МБ, кг |

||||

|

(1) менее 25,0 |

22,2 |

111 |

5983±122 |

3,78±0,03 |

226±5,1 |

3,06±0,02 |

182±4,6 |

3,2±0,20 |

|

(2) 25,1–37,5 |

32,9 |

30 |

5433±166 |

3,82±0,04 |

207±7,0 |

3,12±0,03 |

169±5,0 |

1,8±0,20 |

|

(3) 37,6–50,0 |

49,3 |

2104 |

6298±31 |

3,97±0,01 |

249±1,0 |

3,22±0,01 |

203±1,0 |

2,3±0,03 |

|

(4) 50,1–62,5 |

60,3 |

578 |

5946±51 |

3,98±0,02 |

236±2,0 |

3,10±0,01 |

184±2,0 |

3,5±0,10 |

|

(5) 62,6–75,0 |

73,5 |

3714 |

6010±21 |

3,97±0,01 |

238±1,0 |

3,16±0,01 |

190±1,0 |

3,2±0,03 |

|

(6) 75,1–87,5 |

85,3 |

8457 |

6085±14 |

3,96±0,01 |

241±1,0 |

3,16±0,01 |

192±0,5 |

3,1±0,02 |

|

(7) 87,6 и более |

95,3 |

22544 |

6322±9 |

4,06±0,01 |

257±1,0 |

3,22±0,01 |

204±0,3 |

2,5±0,01 |

|

R* |

– |

37538 |

+6,602 |

+0,003 |

+0,475 |

+0,002 |

+0,309 |

-0,010 |

* R – коэффициент регрессии 1,0% уровня кровности по голштинской породе на соответствующий признак. Источник: расчеты авторов.

является популяционно значимым при определении достижения желательного процента кровности в стаде.

Аналогичное распределение закономерностей изучаемого фактора приведены по показателям воспроизводительных качеств коров (табл. 2). Возрастание кровности по голштинской породе с 22,2 до 95,3% привело в среднем к снижению возраста первого отела на -1,3 мес., возрастанию продолжительности сер-вис-периода на +6,9 дн., значительному смещению продолжительности лактации (при доле голштинских генов от 25,0% и более), большему числу повторности осеменений на +0,09 ед. и более высокой частоте возникновения трудных отелов на +0,35 балла.

Как известно, репродуктивные качества животных подвержены большему влиянию средовых факторов нежели показатели молочной продуктивности. В связи с этим интересным представляется оценка эффекта гетерозиса. Полукровные помесные животные имели промежуточные или близкие к этому показатели средних значений, характерные для всей выборки. Таким образом, значительного превышения показателей родительских форм потомками не наблюдалось (за исключением материнской породы), при этом репродуктивные качества не имели положительной динамики в сторону улучшения.

В случае дальнейшего поглощения чернопестрой породы голштинской наблюдался рост молочной продуктивности, что отчасти связано с ухудшением параметров воспроизводства в стаде за счет удлинения продолжительности сервис-периода. Хозяйственные показатели для генотипов скота с долей кровности черно-пестрой породы выше 50% имели ряд преимуществ по признакам фертильности, однако результаты для параметров молочной продуктивности не удовлетворяли задачам разведения животных в популяции Подмосковья.

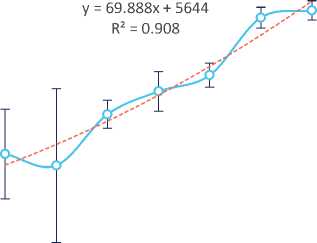

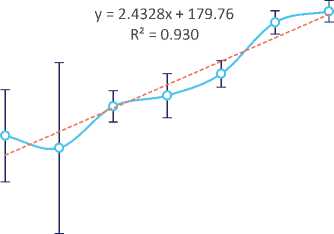

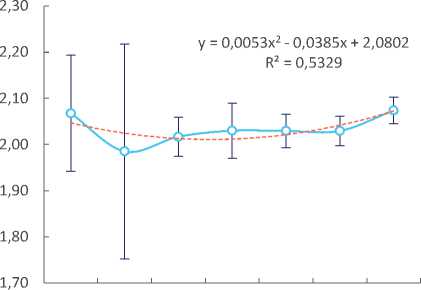

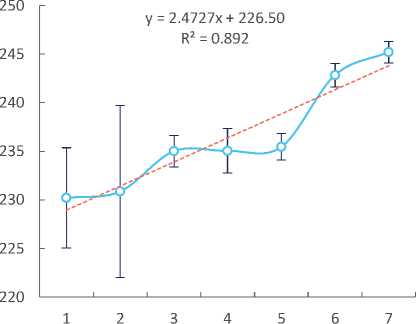

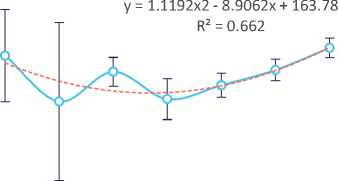

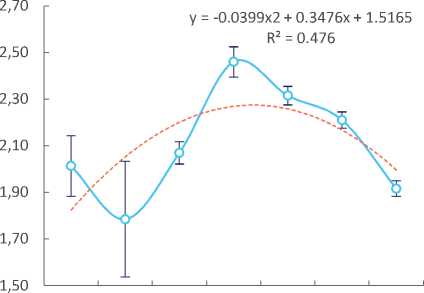

Рассмотрим изученные зависимости в свете взвешенных параметров оценок наименьших квадратов по ряду фиксированных факторов (рис.). Так, для показателей молочной продуктивности наблюдалась устойчивая картина роста значений удоя, молочного жира и белка при увеличении кровности по улучшающей породе. Факторы стада, сезона отела и эффекта отца-быка были нивелированы. При этом точность прогнозных (ожидаемых) оценок по модели уравнения составляла от 89,2 до 93,0%. Более сложная нелинейная зависимость отмечена для

Таблица 2. Показатели воспроизводства коров-первотелок черно-пестрой породы в зависимости от кровности по улучшающей голштинской породе (X±m)

|

Группа кровности по улучшающей породе, % |

Доля кровности, % |

n, голов |

ВО, мес. |

СП, дн. |

ДД, дн. |

КО, ед. |

ТО, балл |

|

(1) менее 25,0 |

22,2 |

111 |

28,7±0,4 |

152,6±7,9 |

373,0±8,2 |

1,97±0,10 |

0,06±0,04 |

|

(2) 25,1–37,5 |

32,9 |

30 |

30,1±0,7 |

154,6±14,5 |

351,5±10,9 |

2,03±0,19 |

0,10±0,10 |

|

(3) 37,6–50,0 |

49,3 |

2104 |

28,0±0,1 |

158,3±1,8 |

367,0±1,6 |

1,94±0,03 |

0,17±0,02 |

|

(4) 50,1–62,5 |

60,3 |

578 |

28,7±0,2 |

144,7±3,5 |

358,3±3,2 |

1,96±0,05 |

0,38±0,04 |

|

(5) 62,6–75,0 |

73,5 |

3714 |

28,1±0,1 |

148,8±1,4 |

359,2±1,3 |

1,97±0,02 |

0,33±0,02 |

|

(6) 75,1–87,5 |

85,3 |

8457 |

28,3±0,04 |

149,5±0,9 |

361,8±0,9 |

1,94±0,01 |

0,45±0,01 |

|

(7) 87,6 и более |

95,3 |

22544 |

27,4±0,02 |

159,5±0,6 |

368,5±0,5 |

2,06±0,01 |

0,41±0,01 |

|

R* |

– |

37538 |

-0,029 |

+0,190 |

+0,142 |

+0,003 |

+0,004 |

|

* R – коэффициент регрессии 1,0% уровня кровности по голштинской породе на соответствующий признак. Источник: расчеты авторов. |

|||||||

признаков воспроизводства и продолжительности использования животных. Первые показатели имели тенденцию к положительной динамике в зависимости от группы кровности, что указывает на прямую корреляцию с величиной молочной продуктивности и демонстрирует при этом уровень коэффициента детерминации R2=53,3–66,2%. Возраст в лактациях, напротив, имел значительную изменчивость по направлению связи, достигая пика оценочного показателя (LS-оценка) в 2,46 лакт. при градации кровно-сти по голштинской породе 50,1–62,5%, и снижался до минимума – 1,92 лакт. – при аналогичной величине 87,6% и более. Точность модели составляла R2=47,6%.

Определим долевое участие каждого из факторов в результирующем признаке (табл. 3). Декомпозиция компонент средовых и генетических факторов фенотипической изменчивости для признаков молочной продуктивности показала наибольшее влияние эффекта хозяйства (13,1–19,3%) и отца (быка-производите- ля) потомства (5,2–8,0%). Сезон отела и группа кровности обладали наименьшей межгрупповой изменчивостью – соответственно 0,1–0,7% и 0,1–0,3%. Коэффициент детерминации достигал значений от 28,0 до 38,1% при F=45,0–71,0 (p<0,001).

Репродуктивные качества имели более низкие параметры изменчивости, которые на 1,5–17,1% и 0,1–0,3% объяснялись влиянием паратипических факторов – соответственно хозяйства и сезона отела. Генетическая изменчивость имела низкие значения по признакам в частности для кровности по улучшающей породе – 0,1%, в то время как для эффекта отца аналогичная величина достигала уровня 1,6– 5,1%. Стоит отметить низкую величину коэффициентов детерминации для продолжительности сервис-периода (R2=4,3%, F=5,2; p<0,001), количества дойных дней (R2=4,3%, F=5,2; p<0,001) и кратности осеменений (R2=5,5%, F=6,7; p<0,001).

Возраст первого отела и трудность отела, имеющие наибольшую подверженность влиянию средовых факторов, показали

Таблица 3. Разложение компонентов фенотипической изменчивости по комплексу хозяйственно полезных признаков коров-первотелок в популяции черно-пестрого скота по долям генетических и средовых факторов, %

|

Показатель |

Компонент изменчивости |

||||||

|

хозяйство |

сезон отела |

группа кровности |

отец потомка |

e |

R2 |

F |

|

|

Показатели молочной продуктивности |

|||||||

|

У305 |

14,8 |

0,7 |

0,2 |

5,4 |

72,0 |

28,0 |

45,0 *** |

|

МДЖ |

19,3 |

0,1 |

0,1 |

5,2 |

61,9 |

38,1 |

71,0 *** |

|

МЖ |

17,9 |

0,5 |

0,2 |

6,0 |

65,5 |

34,5 |

60,8 *** |

|

МДБ |

13,1 |

0,4 |

0,1 |

8,0 |

69,9 |

30,1 |

49,7 *** |

|

МБ |

15,5 |

0,4 |

0,3 |

6,7 |

68,2 |

31,8 |

53,8 *** |

|

Показатели репродуктивных качеств |

|||||||

|

ВО |

17,1 |

0,0 |

0,1 |

5,1 |

70,6 |

29,4 |

48,2 *** |

|

СП |

1,5 |

0,3 |

0,1 |

1,8 |

95,7 |

4,3 |

5,2 *** |

|

ДД |

1,7 |

0,3 |

0,1 |

1,8 |

95,7 |

4,3 |

5,2 *** |

|

КО |

2,8 |

0,1 |

0,0 |

1,6 |

94,5 |

5,5 |

6,7 *** |

|

ТО |

17,0 |

0,0 |

0,0 |

2,1 |

71,8 |

28,2 |

45,4 *** |

|

Примечание: e - остаточная (нераспределенная) варианса модели; R2 - коэффициент детерминации; F - критерий Фишера; *** p<0,001. Источник: расчеты авторов. |

|||||||

А

Б

Количество осеменений, ед. Количество молочного белка, кг Удой за 305 дн. первой лактации, кг

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по У305

Тренд LS-оценок

В

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по МБ

Тренд LS-оценок

Д

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по КО Тренд LS-оценок

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по МЖ

Тренд LS-оценок

Г

=t

01 I- o =t о

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по СП

Тренд LS-оценок

Е

Код группы кровности по улучшающей породе

LS-оценка по возрасту в лакт.

Тренд LS-оценок

Рис. Показатели молочной продуктивности и репродуктивных качеств черно-пестрых коров в зависимости от кровности по голштинской породе (оценки методом наименьших квадратов, А-Е)

Источник: расчеты авторов.

высокую результативность оценки модели (R2=28,2–29,4%, F=45,4–48,2; p<0,001), что можно объяснить постоянно действующими средовыми (хозяйственными) факторами, такими как интенсивность роста и развития животного, уровень кормления.

Фактор отца-быка имел второе по значимости влияние, которое составляло 2,1– 5,1% от общей изменчивости признаков.

Таким образом, полученные данные по оценке эффекта голштинизации в популяции черно-пестрого скота Подмосковья в комплексе факторов свидетельствуют о преимущественном влиянии стада и быка-отца потомства на формирование продуктивного потенциала животных. Кровность по голштинской породе является совокупным индикатором, при обращении внимания на который необходимо создавать условия для интенсивного вы- ращивания молодняка, повышения качества менеджмента в стаде. Использование быков-производителей, имеющих высокую оценку племенной ценности по качеству потомства в комплексе признаков молочной продуктивности и репродуктивных качеств, должно быть приоритетным для формирования голштинизиро-ванной популяции черно-пестрого скота и далее собственно голштинской породы России.

В целом изученные основные показатели хозяйственно полезных признаков на примере популяции черно-пестрой породы Московской области позволят учесть системные проблемы в масштабах селекции на региональном уровне путем дальнейшей научно-исследовательской работы по конструированию комплексного селекционного индекса племенной ценности животных.

Список литературы Оценка эффекта голштинизации в популяции черно-пестрого скота Подмосковья

- Определение породности и породы при поглотительном скрещивании в молочном скотоводстве / Х. Амерханов [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. 2013. № 2. С. 6-8.

- Оценка современного состояния генофонда холмогорской и черно-пестрой пород крупного рогатого скота на основе полногеномного SNP-анализа / А.В. Доцев [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2018. Вып. 22 (6). С. 742-747. DOI: 10.18699/VJ18.418

- Кузнецов В.М. Разведение по линиям и голштинизация: методы оценки, состояние и перспективы // Проблемы биологии продуктивных животных. 2013. № 3. С. 25-79.

- Основные параметры селекционной программы совершенствования популяции черно-пестрого скота Московской области / И.Н. Янчуков [и др.] // Известия ТСХА. 2011. Вып. 6. С. 127-135.

- Freyer G., König S., Fischer B., Bergfeld U., Cassell B.G. Invited review: crossbreeding in dairy cattle from a German perspective of the past and today. Journal of Dairy Science, 2008, vol. 91, pp. 3725-3743. DOI: 10.3168/jds.2008-1287