Оценка состояния легких и сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ и хроническим необструктивным бронхитом

Автор: Зельтер Павел Михайлович, Капишников Александр Викторович, Устинов Максим Сергеевич

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучены изменения легочной ткани и бронхиального дерева по результатам мультисрезовой компьютерной томографии и сердечно-сосудистой системы по данным эхокардиографии у двух групп больных со сходными жалобами: с диагнозом ХОБЛ, подтвержденным показателями спирометрии, и с диагнозом хронический необструктивный бронхит. Показаны сходные патологические изменения легких, признаки минимальной бронхиальной обструкции у больных хроническим необструктивным бронхитом. Выявлена большая распространенность предикторов развития хронического легочного сердца у больных ХОБЛ.

Хобл, хронический необструктивный бронхит, компьютерная томография, эхокардиография

Короткий адрес: https://sciup.org/148102266

IDR: 148102266 | УДК: 616.24-007.63

Текст научной статьи Оценка состояния легких и сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ и хроническим необструктивным бронхитом

Хронические обструктивные поражения легких среди причин смерти находятся на четвертом месте – после сердечно-сосудистых, онкологических и цереброваскулярных болезней и являются частой причиной временной нетрудоспособности [1]. Несмотря на широкое распространение и значительную эффективность лечения на ранних сроках, своевременная постановка диагноза происходит всего в 25% случаев [3]. По данным эпидемиологического исследования, посвященного распространенности ХОБЛ в Самарской области, около 90% включенных в него больных ранее не имели диагноза ХОБЛ [2]. Такая ситуация сложилась по следующим причинам: во-первых, позднее обращение пациентов за медицинской помощью, во-вторых, низкая точность диагностики на ранних стадиях.

Компьютерная томография является наиболее точным методом по диагностике морфологических изменений легочной ткани и оценке состояния бронхиального дерева [4; 5].

ХОБЛ в результате своего патогенеза приводит к развитию различных осложнений, в том числе и кардиальных. Среди них наиболее опасным является ремоделирование по типу хронического легочного сердца. Выявление и прогнозирование развития хронического легочного сердца является актуальным вопросом

комплексной оценки состояния пациента [6].

Цель исследования: оценить состояние легких и сердечно-сосудистой системы с помощью КТ и эхокардиографии у больных ХОБЛ и необструктивным бронхитом, а также оценить достоверность различий между ними.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом нашей работы послужило комплексное обследование 106 человек из группы риска ХОБЛ в возрасте от 55 до 80 лет, являвшихся пациентами Клиник Самарского государственного медицинского университета.

Группа риска по ХОБЛ выбрана на основании жалоб на периодические приступы кашля с мокротой или без, данных анамнеза (длительное курение) и физикального осмотра.

Больным из группы риска ХОБЛ, отобранным по критериям включения-исключения, проводили спиральную компьютерную томографию, спирометрию и эхокардиографию.

По результатам спирометрии пациенты из группы риска ХОБЛ были разделены на две группы: 1) индекс Тиффно менее 0,7 — соответствует диагнозу ХОБЛ по рекомендациям GOLD-2011 (n=52); 2) индекс Тиффно более 0,7 – не соответствует диагнозу ХОБЛ по рекомендациям GOLD-2011; на основании жалоб и данных физикального осмотра был выставлен диагноз хронический необструктивный бронхит (n=54).

РЕЗУЛЬТАТЫ

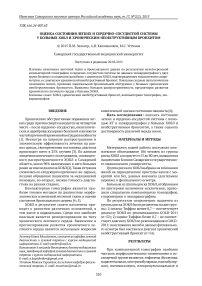

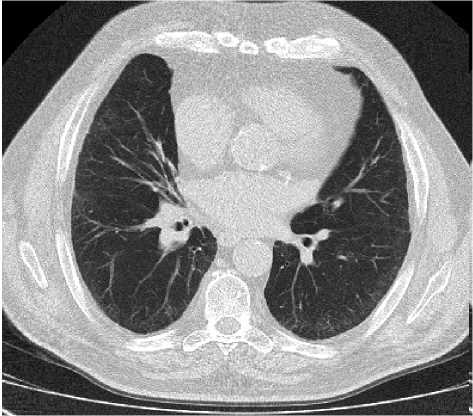

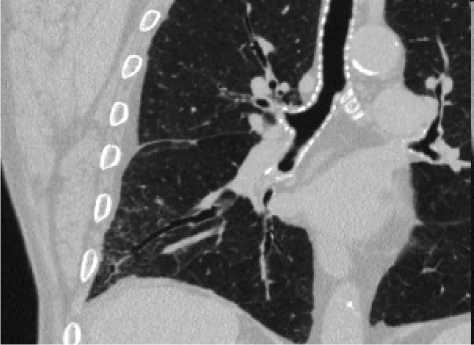

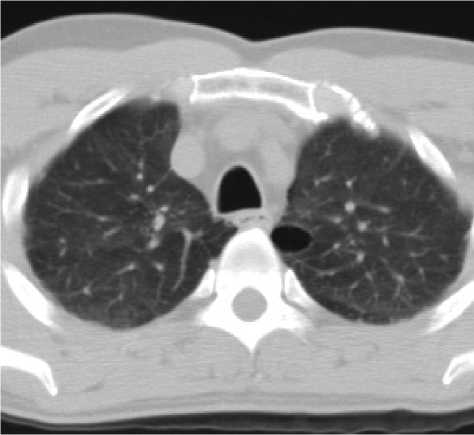

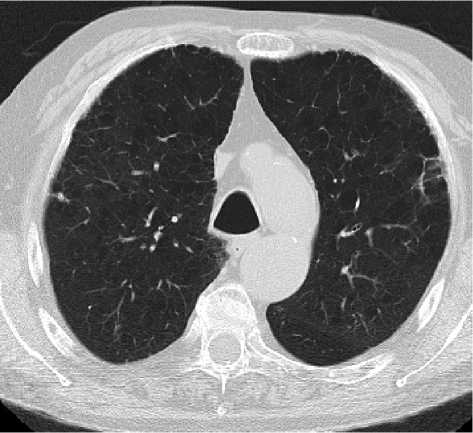

При компьютерной томографии наиболее частыми морфологическими изменениями в исследуемой группе являются: эмфизема (буллезная, парасептальная, центрилобулярная, панлобулярная), пневмосклероз, плевропульмональные и плевродиафрагмальные спайки, бронхо- и брон-хиолоэктазы, утолщение бронхиальной стенки по типу симптома «трамвайных рельс», бронхов, плевродиафрагмальные спайки, бронхоэктазы, участки снижения прозрачности по типу «матового стекла», участки гипервоздушности на экспираторных сканах (симптом «воздушной ловушки»). Характерные проявления представлены на фрагментах компьютерных томограмм (рис. 1-4).

Выявлено, что изменения легочной ткани в двух группах (ХОБЛ и хронический необструктивный бронхит) наблюдаются с разной частотой. Для выявления достоверности в их распространенности был проведен расчет показателя Манна-Уитни. Частота симптомов по данным КТ и достоверность различий в частоте представлена в табл. 4.

По частоте основных томографических изменений при компьютерной томографии между

Рис. 1. Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. В правом легком определяется утолщение бронхиальных стенок в виде симптома «трамвайных рельс»

Рис. 2. Компьютерная томограмма в корональной плоскости, фрагмент. В правом легком определяется расширение сегментарного и субсегментарного бронха в виде цилиндрического бронхоэктаза группами не выявлено достоверных различий, за исключением частоты симптома «воздушных ловушек». Данный симптом рассматривается как раннее проявление бронхиальной обструкции, когда воздух, попавший во вторичную дольку во время вдоха, не может из нее выйти во время выдоха из-за обструкции бронхиол, что прояв- ляется в виде гипервоздушности на экспираторных сканах [7]. Симптом «воздушных ловушек» значительно чаще наблюдался в группе больных с индексом Тиффно более 0,7. На наш взгляд, такая картина обусловлена тем, что «воздушные

Рис. 3. Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. С обеих сторон в легочной ткани определяются участки пониженной плотности, соответствующие размеру вторичной дольки – «воздушные ловушки».

Слева субплеврально визуализируется единичная булла

Рис. 4. Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. В легочной ткани с обеих сторон определяется центрилобулярная эмфизема

Таблица 1. Распределение частоты томографических симптомов и достоверность их различий у больных исследуемых групп

|

Признак |

Группа 1 (ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7) |

Группа 2 (ОФВ1/ФЖЕЛ >0,7) |

Значениеp |

|

Эмфизема |

20% |

16% |

0,730 |

|

Бронхоэктазы |

5% |

16% |

0,249 |

|

Буллы |

10% |

12% |

0,834 |

|

Эмфизема периацинарная |

10% |

16% |

0,561 |

|

Эмфизема центрилобулярная |

20% |

4% |

0,093 |

|

Трамвайные рельсы |

15% |

20% |

0,666 |

|

Матовое стекло |

15% |

16% |

0,928 |

|

Воздушные ловушки |

15% |

44% |

0,039 |

|

Усиление междолькового интерстиция |

15% |

20% |

0,666 |

|

Саблевидная трахея |

5% |

4% |

0,873 |

|

Спайки |

5% |

12% |

0,418 |

|

Пневмосклероз |

25% |

28% |

0,823 |

|

Бочкообразная грудная клетка |

5% |

16% |

0,249 |

Таблица 2. Дескриптивная статистика эхокардиографических показателей у больных с ИТ менее 0,7

|

Показатели |

X |

-95% |

+95% |

min |

max |

S |

S |

|

ДЛА, мм рт.ст. |

34,83 |

29,31 |

40,36 |

26 |

55 |

8,70 |

2,51 |

|

ТМЖПд, мм |

12,92 |

11,66 |

14,17 |

10 |

17 |

1,98 |

0,57 |

|

ТМЖПс, мм |

17,83 |

16,38 |

19,29 |

13 |

21 |

2,29 |

0,66 |

|

КДР, мм |

49,00 |

40,73 |

57,27 |

11 |

62 |

13,02 |

3,76 |

|

КСР, мм |

33,50 |

28,52 |

38,48 |

16 |

47 |

7,85 |

2,26 |

|

КДО, см3 |

139,00 |

105,20 |

172,80 |

113 |

196 |

36,54 |

13,81 |

|

КСО, см3 |

50,71 |

27,71 |

73,72 |

35 |

105 |

24,87 |

9,40 |

|

ФВ % |

110,08 |

-0,41 |

220,58 |

46 |

662 |

173,90 |

50,20 |

|

ММ, г |

281,75 |

234,12 |

329,38 |

211 |

447 |

74,96 |

21,64 |

|

ИММа, г/ м3 |

131,36 |

101,65 |

161,08 |

18 |

230 |

46,77 |

13,50 |

|

ТПЖс, мм |

7,78 |

6,46 |

9,10 |

5 |

10 |

1,72 |

0,57 |

|

ТПЖд, мм |

6,78 |

5,20 |

8,35 |

5 |

10 |

2,05 |

0,68 |

Таблица 3 . Дескриптивная статистика эхокардиографических показателей у больных с ИТ более 0,7

Таблица 4. Достоверность различий эхокардиографических признаков у больных исследуемых групп (Индекс Тиффно>0,7 и <0,7)

Всем пациентам выполнена эхокардиография с количественной оценкой следующих параметров: давление в легочной артерии (ДЛА), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП в систолу (с) и диастолу (д)), конечно-диастолический размер (КДР), конечно-систолический размер (КСР), конечно-диастолический объем (КДО), конечно-систолический объем (КСО), фракция выброса (ФВ), масса миокарда и индекс массы миокарда (ММ и ИММ), толщина стенки правого желудочка (ТЖП в систолу (с) и диастолу (д)). Проводился анализ показателей у больных в двух группах (ХОБЛ и хронический необструктивный бронхит) для выявления достоверности различий в данных эхокардиографических показателей.

Была выявлена разница в показателях массы миокарда, что свидетельствует об изменениях преимущественно левых камер и может обуславливать утяжеление течения ИБС у больных ХОБЛ. Также отмечалась достоверная разница в толщине стенки правого желудочка в диастолу, которая является одним из показателей для оцен- ки правых камер и малого круга кровообращения и, следовательно, является предиктором развития хронического легочного сердца. Несмотря на разный уровень давления в легочной артерии в двух группах, один из основных показателей развития хронического легочного сердца, значение p оказалось несколько выше допустимого значения p для медицинских исследований. Таким образом, пациенты ХОБЛ в большей степени подвержены развитию изменений, характерных для хронического легочного сердца, по сравнению с пациентами из группы хронического необструктивного бронхита.

ВЫВОДЫ

Характерные для ХОБЛ изменения в легких наблюдаются в группе больных с необструктивным бронхитом не реже, чем при ХОБЛ, что может свидетельствовать о схожести патологических изменений и последовательном переходе от необструктивного бронхита к ХОБЛ.

Симптом “воздушных ловушек” чаще наблюдался в группе больных хроническим обструктивным бронхитом. Такая картина обусловлена минимальной обструкцией мелких бронхов, которая не проявляется при спирометрических измерениях. У больных с минимальной обструкцией эффективно раннее назначение бронхолитиков.

Установлен более высокий уровень предикторов развития хронического легочного сердца (ДЛА и ТПЖ) у больных ХОБЛ по сравнению с больными необструктивным бронхитом, что указывает на необходимость более активного мониторинга у больных ХОБЛ.

Список литературы Оценка состояния легких и сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ и хроническим необструктивным бронхитом

- Линденбратен, Л.Д. Хронический обструктивный бронхит: лучевая диагностика/Л.Д. Линденбратен//Радиология -практика. 2000. № 3. С. 5-9.

- Жестков, А.В. Хроническая обструктивная болезнь легких у жителей крупного промышленного центра: эпидемиология и факторы риска/А.В. Жестков, В.В. Косарев, С.А. Бабанов//Пульмонология. 2009. № 6. С. 53-57.

- Труфанов, Г.Е. Возможности функциональной высокоразрешающей компьютерной томографии в оценке патогенетических механизмов формирования эмфиземы при ХОБЛ/Г.Е. Труфанов, Н.Ю. Кузнецова//Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2007. № 1 (17). С. 672.

- Тюрин, И. Е. Компьютерная томография органов грудной полости/И. Е. Тюрин. -СПб.: 000 "ЭЛБИ-СПб", 2003. 371 с.

- Зельтер П.М. Роль компьютерной томографии в раннем выявлении признаков хронической обструктивной болезни легких//Врач-аспирант. 2014. № 4; 2. С. 228-233.

- Яковлев, В.А., Куренкова, И.Г. Легочное сердце. СПб. Мед. инф. агентство, 1996. с. 351.

- Родионова, О.В. Инспираторно-экспираторная компьютерная томография высокого разрешения в диагностике хронической обструктивной болезни легких Дисс. … канд. мед. наук О.В.Родионова. Томск, 2008.