Оппозитивность как сущностная категория исторического дискурса (на примере концептов конфликт / согласие)

Автор: Кушнина Людмила Вениаминовна, Иванов Михаил Вадимович

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Переводоведение

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается бинарная оппозитивность русскоязычных и англоязычных концептов «конфликт» и «согласие», функционирование которых в историческом дискурсе обладает текстооборазующим и дискурсообразующим потенциалом, что придает им сущностный характер. Актуальность работы обусловлена следующими факторами: исторический дискурс как самостоятельный тип дискурса до сих пор находился на периферии дискурсологии, при этом его междисциплинарный характер позволяет рассматривать его как разновидность институционального дискурса; категория оппозитивности, будучи универсальной семантической категорией, позволяет рассматривать ее как сущностную текстообразующую и дискурсообразующую категорию; оппозитивные концепты «конфликт» и «согласие», функционирующие в историческом дискурсе, не только формируют единую концептосферу в рамках исторического дискурса, но и приводят к порождению промежуточного звена данной бинарной оппозиции, представленного концептом «переговоры». Новизна исследования обусловлена выявлением способов актуализации концептуального поля оппозитивности в англоязычном и русскоязычном историческом дискурсе. Проанализированы внутриязыковые и внеязыковые факторы возникновения энантиосемии как способности слова выражать антонимические значения. В результате проведенного теоретического и эмпирического анализа установлено наличие промежуточного звена бинарной оппозитивности концептов «конфликт» / «согласие», представленного концептом «переговоры». В историческом дискурсе оппозитивные концепты образуют концептосферу «взаимоотношения», обладающую свойством конверсивности, означающим, что наличие конфликта может привести к согласию, а достижение согласия может привести к конфликту. На материале исторического дискурса было показано, что «снятие» оппозитивности становится возможным благодаря существованию промежуточного концепта «переговоры» и его различных репрезентантов, таких как перемирие и др. В ходе исследования установлено, что в русском и английском языках значения репрезентантов оппозитивных концептов совпадают, а их значимости расходятся, что обусловлено расхождениями двух культур, представленными в языковой картине мира и реализуемыми в процессе дискурсивной деятельности коммуникантов, принадлежащих различным лингвокультурам.

Категория оппозитивности, бинарная оппозитивность, оппозитивные концепты, исторический дискурс, энантиосемия

Короткий адрес: https://sciup.org/147229838

IDR: 147229838 | УДК: 81'255.2

Текст научной статьи Оппозитивность как сущностная категория исторического дискурса (на примере концептов конфликт / согласие)

В центре нашего исследования — выявление способов актуализации концептуального поля оппозитивности в англоязычном и русскоязычном историческом дискурсе.

Проблемы современной эпохи находят свое лингвистическое отражение в исследовании различных типов дискурса как продукта познавательной деятельности языковой личности, своего рода ментальной модели окружающей действительности, а также концепта как единицы анализа дискурса (Болдырев Н.Н., Воркачев С.С., Карасик В.И., Котюрова М.П., Кубрякова ЕС. , Попова З.Д., Стернин И.А. и др.).

Исторический дискурс оказывается наименее исследованным в современной дискурсоло-гии, но его междисциплинарный характер позволяет анализировать данный тип дискурса как разновидность институционального дискурса, включающего в себя политический, военный, публицистический дискурсы, обладающего при этом специфической дискурсивной практикой в виде исторических реалий и их языкового воплощения. Наше внимание сосредоточено именно на историческом дискурсе, где наиболее ярко проявляется концептуальное поле оппозитивности, которое выступает предметом исследования.

Основная часть

Мы рассматриваем оппозитивность как сущностную характеристику любого дискурса. В трактовке самого дискурса мы солидарны с позицией В.Е.Чернявской, утверждающей, что «... дискурс подразумевает коммуникативное событие как интегративную совокупность отдельных высказываний / текстов. Содержание дискурса раскрывается не отдельным текстом, но в комплексном взаимодействии многих текстов» [Чернявская, 2013, с. 120]. Дискурс является единицей коммуникативной иерархии, следующей после текста. В свою очередь взаимодействие дискурсов создает систему когнитивных стратегий адресанта и адресата.

Сущностные характеристики дискурса могут быть прослежены по разным основаниям. Обратившись к лингвофилософскому осмыслению категории оппозитивности, мы исходим из идеи Гераклита о том, что «...каждое слово-понятие призвано объединить в себе соответ- ствующую пару противоположностей» [НФС, 2003, с. 37]. В дальнейшем тема единства противоположностей становится постоянной в диалектике Гегеля.

Если мы рассматриваем дискурс как языковое выражение определенной общественной практики, а исторический дискурс как выражение исторической практики, можно сказать, что всеобщий закон единства и борьбы противоположностей также находит свои способы актуализации, порождающие концептуальное поле оппозитивности.

Будучи универсальной категорией, оппозитивность исторического дискурса изменчива и динамична, что позволяет лингвистам описывать механизмы исторических изменений. По мнению В.А.Пищальниковой и А.Г. Сонина, к таким механизмам относятся «разноприродные факторы»: от психофизиологических до социально-культурных [Пищальникова, Сонин, 2017]. При этом ясно, что изменение и создание новых языковых форм может быть обусловлено как внутриязыковыми, так и внеязыковыми факторами [Лаврентьева, 2005; Шмелев, 2002 и др.].

Одним из проявлений данного процесса на внтуриязыковом уровне является энантиосе-мия как способность слова выражать антонимические значения. Как показал в своих исследованиях А Д. Шмелев, в словах с размытым значением появляются два противоположных значения. В некоторых случаях одно и то же слово или даже высказывание одновременно выражает антонимические значения, например, очень нужно!

Обратимся к внеязыковому уровню, в частности, к процессу формирования историческо-ого дискурса, содержащего оппозитивные концепты «конфликт» - «согласие».

Мы предположили, что свойство энантиосемии проявляется в оппозитивности признаков, составляющих ядро и периферию концепта, что порождает одновременно и значение, и антоним к нему как самостоятельную единицу. Вероятно, в процессе функционирования концептов в историческом дискурсе не всегда возможно существование однозначных слов, что является предпосылкой к возникновению бинарной оппозитивности, формирующей промежуточное звено в поле оппозитивности. Мы представляем данный промежуток как «издержки» противопоставленности концептов, соединяющих две противоположности в неделимое целое. Семантика промежуточных концептов менее однозначна и поэтому более нейтральна. Промежуточные концепты являются более осмысленными продуктами концептуализации. Чтобы проверить данное предположение, мы рассмотрели концепты «конфликт» и «согласие» на примере репрезентантов «столкновение», «противостояние», «перемирие» и «переговоры».

Начнем с определения концептов «конфликт» и «согласие», представленных в онлайн версии словаря И.С Ожегова: «Конфликт - столкновение, серьезное разногласие» [slovarozhegova]; «Согласие — дружественные отношения, единодушие» [Ibid.].

Исследуя оппозитивность данных концептов, мы продолжили исследование выявлением их синонимичных выражений, которые в своей совокупности антонимичны по отношению друг к другу.

Начнем с синонимов-репрезентантов концепта ‘конфликт’ в русском языке: коллизия, разлад, размолвка, недоразумение, разногласие, спор, ссора, столкновение, инцидент, разборки, стычка, выяснение отношений, перепалка и др.

В английском языке мы обнаружили следующие синонимы: battle, clash, combat, competition, rivalry, struggle, war, collision, contention, contest, encounter, fracas, striving, argument, disharmony. Приведем синонимы-репрезентанты концепта «согласие» в русском языке: примирение, консенсус, гармония, позволение, приязнь, единогласие, единомыслие, мир, солидарность, единодушие, единство, соглашение и др. В английском языке были найдены следующие синонимы: accord, arrangement, compliance, concession, mediation, reconciliation, understanding, accession, accommodation, accordance, adjustement, affinity, alliance, amity, bargaining.

Приведем примеры функционирования данных концептов в дискурсе.

МВД завело дело о хулиганстве после столкновений полицейских с участниками рэп-фестиваля в Москве... Полиция допрашивает свидетелей, рассказал адвокат «Агоры» Дмитрий Джулай, представляющий одного из пострадавших от полицейских.в деле фигурируют несколько обвиняемых, которых поместили под домашний арест [Meduza.io 2019].

Таким образом, набирает обороты противостояние двух идейных подходов к международным отношениям, предложеных США и Россией. Если исходить из этой точки зрения, то холодная война уже идет, а ее предпосылки возникли гораздо раньше, чем современный кризис в российско-американских отношениях [forbes.ru].

Известно, что в повседневной жизни довольно часто в момент, когда конфликт развивается в невыгодном для сторон направлении, возникает потребность в мирном урегулировании отношений. Поскольку потребность в перемирии, как и само явление «перемирия» являются стандартной моделью поведения человека, так как поддерживать мирные отношения для человека выгодней, чем находиться в состоянии вражды, то мы можем утверждать, что данное явление возникло со времён первых разногласий. В связи с тем, что в обществе, с момента первых общественных взаимоотношений идея заключить перемирие возникает вследствие познания сущности конфликта, с лингвистической точки зрения мы можем предположить, что понятие «перемирие» возникло после появления понятия «конфликт», поскольку в сознании человека без понимания «конфликта» не может существовать понятия «перемирия», что подтверждает то, что концепт «перемирие», имя которого антонимично имени концепта «вражда» является, по своей сути, производным концепта «конфликт».

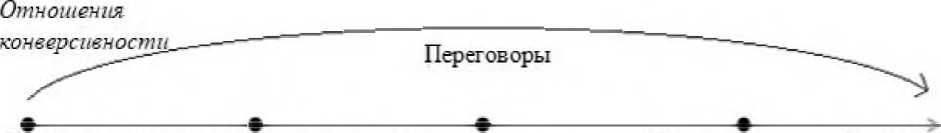

В ходе эмпирического анализа нами был обнаружен концепт, составляющий промежуточное звено бинарной оппозитивности. К данному промежутку относится концепт «переговоры» как более нейтральное значение, объединяющее оппозиции «конфликт» и «согласие», что можно выразить схематически в виде вектора бинарной оппозитивности следующим образом:

Переговоры

•----------------•----------------•-------------------•------------->

Конфликт Столкнов^ние.Прогнвостояние Перемирие Согласие

Рис. 1. Вектор бинарной аппозитивности концептов «конфликт — согласие»

В исследовании Н.В. Соловьёва было выявлено два типа противоположности: симметричная и несимметричная. В несимметричной противоположности разница сущностей смещена, так как оппозиции частично объединены одной темой и являются частично однородными, однако они отличаются друг от друга предметной отнесённостью. На примере репрезентантов концепта ‘конфликт’ покажем симметричные и несимметричные противоположности. В нашем исследовании мы выбрали оппозиции “Swing” (замах) - “Hit” «удар» и «междоусобица - гражданская война». Мы наблюдаем, что концепты “Swing”H “Hit” являются практически однородными противоположными сущностями, объединёнными одной предметностью, исходя из чего отмечаем, что противоположность представленных оппозиций симметрична, а их отношения комплементарны.

Приведем определение «междоусобицы» по толковому словарю Т.Ф. Ефремовой: «Междоусобица - несогласие, внутренний раздор, война между какими-л. общественными, национальными и т. и. группами в государстве» [efremova. info].

В русской лингвокультуре понятие «междоусобица» ассоциируется с междоусобными войнами на Руси в период феодальной раздробленности, как борьба наследников княжеского престола за титул главы государства, однако, в современном мире лексема «междоусобица» довольно часто употребляется в аналогичных контекстах. Приведём пример из новостных источников:

Как видно из данного примера, «междоусобица» представляет собой историческое событие, обозначенное чёткими временными рамками, в русскоязычном историкопублицистическом дискурсе, может ассоциироваться с конфликтом интересов социальных групп, объединённых одним государством, стремящихся получить власть. Данное выражение употребляется в контексте политических отношений.

Отметим, что «междоусобица» может ассоциироваться и с гражданской войной. Приведём пример контекстного употребления концепта «междоусобица» в значении «гражданской войны»: Пока Вьетнам был погружен в пучину гражданской войны, осложненной американским участием, ему было не до красного людоеда по другую сторону границы. Все изменилось весной 1975 года: междоусобица сошла на нет, и страна была объединена под руководством социалистов [lenta.ru 2019].

Общее определение гражданской войны даёт словарь «Академик»: Гражданская война — организованная вооруженная борьба за государственную власть между классами и социальными группами внутри страны, наиболее острая форма классовой борьбы [die.academic].

Но в русскоязычной лингвокультуре «гражданская война» часто ассоциируется с гражданской войной в России 1917-1922 г.г. Справедливым будет отметить, что «междоусобица»

и «гражданская война» могут иметь одно и то же значение, поскольку в рамках данных исторических событий основная цель участников единая. Кроме того, данные явления объединены одной темой «история», однако их хронологические рамки отличаются (соответственно и предметность). Ввиду этого мы можем сделать вывод, что противоположность концептов «гражданская война» и «междоусобица» не симметрична.

Отметим также, что в повседневной жизни соглашение о перемирии, подписанное или обговоренное сторонами прекращает либо приостанавливает конфликт, то есть приводит к согласию в той или иной мере, но мы не исключаем повторной эскалации конфликта. Приведем три фрагмента текста, в которых можно проследить динамику оппозитивности.

-

1) Война во Вьетнаме 1964-1975 годов стала одним из важнейших событий периода холодной войны. Ход и итоги ее во многом предопределили дальнейшее развитие событий во всей Юго-Восточной Азии.

Вооруженная борьба в Индокитае длилась более 14 лет, с конца 1960 года по 30 апреля 1975 года. Прямое военное вмешательство США в дела Демократической Республики Вьетнам продолжалось более восьми лет. Военные действия проходили также в ряде районов Лаоса и Камбоджи.

-

2) Крупные поражения в Южном Вьетнаме, провал "воздушной войны" вынудили правительство США в мае 1968 года начать переговоры о мирном урегулировании вьетнамской проблемы и согласиться на прекращение бомбардировок и обстрелов территории РЮВ.

В январе 1973 года правительство США подписало соглашение о прекращении войны во Вьетнаме (Парижское соглашение), которое предполагало полный вывод войск и военного персонала США и их союзников из Южного Вьетнама, демонтирование американских военных баз, взаимное возвращение военнопленных и удерживаемых иностранных гражданских лиц......

В 1973-1974 годах сайгонская армия активизировала боевые действия . Ее войска регулярно проводили большое количество так называемых "операций умиротворения", ВВС систематически бомбардировали районы в зоне контроля правительства РЮВ. В конце марта 1975 года командование армии Республики Вьетнам сосредоточило все оставшиеся силы для обороны Сайгона. В апреле 1975 года в результате молниеносной операции "Хо Ши Мин" северовъетнамские войска разгромили оставшуюся без союзников южновъет-намскую армию и овладели всем Южным Вьетнамом.

-

3) Успешное завершение войны во Вьетнаме позволило в 1976 году объединить ДРВ и РЮВ в единое государство — Социалистическую Республику Вьетнам [ https://ria.ru ].

Поясним, что первый фрагмент содержит концепт «конфликт», второй — концепт «переговоры», третий — концепт «согласие», что в совокупности создает концептосферу «взаимоотношения». При этом в рамках дискурса в целом в поле оппозитивности имеют место отношения конверсивности, то есть наличие конфликта может перейти в согласие, а достижение согласия может привести к конфликту. В центре концептуального поля оппозитивности расположен концепт «переговоры». Данные соотношения можно изобразить схематически:

Конфликт Столкновение.Противостояние Перемирие Согласие

Отношения конверсивности

Рис. 2. Конверсивные отношения аппозитивных концептов «конфликт — согласие»

Заключение

Подводя итог, подчеркнем, что в русской и английской линвгокультурах концепты «конфликт» и «согласие» выступают оппозитивными по своему значению, но их значимости, репрезентированные в различных лексемах, не совпадают. Если для русскоязычных участников дискурса «согласие» ассоциируется как с личностными, так и с деловыми отношениями, то для англоязычных собеседников наличие таких репрезентантов концепта «согласие» как «agreement» или «understanding» означает, что понимание сторон гораздо важнее дружественных и теплых отношений. Аналогичные расхождения наблюдаются при анализе концепта «конфликт».

В русской лингвокультуре конфликт характеризуется наличием противоположных точек зрения, столкновением сторон, отрицательными последствиями и пр. В английской лингвокультуре, представленной в нашем исследовании историческим дискурсом, подчеркивается соревновательная функция конфликта - «competition», соперничество «rivalrie», битва за первенство, процесс перетягивания каната «tag-of-war» и др.

Совокупность оппозитивных концептов «конфликт» и «согласие» может быть представлена в виде концептосферы «взаимоотношения», обладающей характером конверсивности, что находит отражение в соответствующих языковых картинах мира, детерминирующих дискурсивную деятельность человека.

Список литературы Оппозитивность как сущностная категория исторического дискурса (на примере концептов конфликт / согласие)

- Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Тамбов: Изд-во "Тамбовский университет", 2014. 236 с.

- Воркачев С.С. Счастье как лингвокультурный концепт. Москва: Гнозис, 2004. 192 с.

- Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Базовые характеристики лингвокультурных концептов. Волгоград: Изд-во "Воронежский государственный университет" 2005. С. 13-15.

- Котюрова М.П., Соловьева Н.В. Современный научный текст сквозь призму дискурсивных изменений. Пермь: Изд-во "Пермский государственный университет", 2017. 204 с.

- Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность. Москва, 2000. С. 7-25.