Оптимизация методов лучевой диагностики повреждений височно-нижнечелюстного сустава

Автор: Брега И.Н., Сысолятин П.Г., Дергилев А.П., Манакова Я.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ клинических, лучевых и интраоперационных данных 48 пациентов с переломами мыщелковых отростков. Результаты показали, что рентгеновское исследование в условиях естественной контрастности менее эффективно, чем компьютерная томография (КТ), так как дает меньший объем информации. Диагностику патологических изменений костных структур сустава при его механических повреждениях следует начинать с КТ. Последующее использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) показано при необходимости уточнения характера повреждений мягкотканных структур сустава. Исследование доказало, что если линия перелома ближе к мыщелковому отростку, чем к срединной линии, степень дислокации головки нижней челюсти и повреждения мягкотканных структур сустава выше.

Повреждение височно-нижнечелюстного сустава, лучевое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/14919260

IDR: 14919260 | УДК: 616.724-001-073.75

Текст научной статьи Оптимизация методов лучевой диагностики повреждений височно-нижнечелюстного сустава

Проблема лечения больных с повреждениями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) до настоящего момента остается одной из актуальных и требует своего дальнейшего решения. Перелом нижней челюсти в области ветви и мыщелкового отростка, участвующего в образовании ВНЧС, является одним из типичных видов травм. По данным разных авторов, переломы нижней челюсти составляют до 80% повреждений челюстей, а на долю переломов мыщелкового отростка приходится от 6,4 до 44,7% от общего числа переломов [3, 6, 9, 10]. Среди повреждений мыщелкового отростка на долю внутрисуставных переломов приходится от 3 до 20%. В 9% случаев перелом нижней челюсти сопровождается контузией ВНЧС, переломы мыщелкового отростка по основанию и шейке сочетаются с повреждениями суставного диска и связочно-капсулярного аппарата в 68% наблюдений, а переломы головки нижней челюсти со смещением в 100% [9]. Весьма серьезные последствия повреждений ВНЧС сопряжены с осложнениями при высоких переломах мыщелкового отростка, связанных с нарушением целостности костных стенок наружного слухового прохода, нижнечелюстной ямки, разрушением костей основания черепа вблизи нижнечелюстной ямки с проникновением отломков мыщелкового отростка в полость черепа. Диагностика переломов ветви нижней челюсти во всех ее отделах и возможных повреждений ВНЧС вызывает определенные трудности, которые обусловлены множеством вариантов переломов мыщелкового отростка, особенностями строения ВНЧС и представляет особую проблему в челюстно-лицевой хирургии [2, 8, 9, 11].

Ведущим методом выявления патологических изменений в ВНЧС является лучевая диагностика. Однако следует отметить, что традиционные рентгенологические методики исследования оказались недостаточно информативными. При этом в диагностике механических повреждений нижней челюсти в силу доступности и распространенности до сих пор сохраняют свою значимость рентгенография и ортопантомография, и часто именно они являются первыми методами неотложной лучевой диагностики пациентов с травмами лицевого скелета [2, 3, 6–8, 12].

Трудности в выявлении нарушений при различных повреждениях ВНЧС обусловлены анатомическими особенностями строения сустава, расположением его вблизи основания черепа, невозможностью использования многопроекционной рентгенографии. При этом у пациентов с внутри- и внесуставными переломами мыщелкового отростка нижней челюсти выявляются только признаки повреждения костных структур, а сопровож- дающие травму нарушения целостности суставного диска, внутрисуставных связок, биламинарной зоны, суставной капсулы не диагностируются. Традиционное рентгенологическое исследование не позволяет диагностировать посттравматический гемартроз, наличие которого, как правило, приводит к возникновению контрактур и развитию деформирующего остеоартроза.

Артротомография, недостатком которой является инвазивность, по-прежнему сохраняет определенное значение в диагностике повреждений ВНЧС, так как не требует применения высокотехнологичного оборудования и может быть выполнена на любом рентгеновском аппарате. Артротомография позволяет визуализировать суставной диск, определить его положение, форму, взаимоотношение с костными структурами. В большинстве случаев для получения необходимой диагностической информации достаточно контрастирования только одного отдела ВНЧС [1, 5].

Появление новых высокотехнологичных методов исследования – компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ), в корне изменили возможности лучевой диагностики в получении клинически значимой диагностической информации. Мультидетекторная КТ с 3D реконструкцией позволяет детально локализовать уровень повреждения костных структур сустава, визуализировать размеры и объем отломков, оценить характер и степень их дислокации [4, 6, 7, 13]. МРТ – единственный неинвазивный метод выявления механических повреждений мягкотканных элементов ВНЧС [5, 9, 14].

Цель нашей работы заключается в уточнении возможностей КТ и МРТ в диагностике повреждений различных структур ВНЧС, возникающих в результате переломов мыщелковых отростков нижней челюсти.

Материал и методы

Проведен анализ клинических, лучевых и интраоперационных данных 48 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделениях челюстно-лицевой хирургии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области “Государственная Новосибирская областная клиническая больница”, Муниципального учреждения здравоохранения “Городская клиническая больница №34”. Полученная при лучевых исследованиях информация сравнивалась с интраоперационными находками, что позволило уточнить возможности различных методов и оптимизировать методы лучевой диагностики при повреждениях ВНЧС.

Возраст пациентов варьировал от 18 до 62 лет. Среди пациентов было 39 мужчин (81,3%) и 9 женщин (18,7%), из них 32 (66,7%) имели односторонние переломы, 16 (33,3%) – двусторонние. Общее количество исследованных трав- мированных мыщелковых отростков нижней челюсти без сопутствующих повреждений других ее отделов и переломов остальных костей лицевого черепа составило 64. Всем пациентам в ранние сроки – до 4 суток после получения травмы – проведено комплексное, включающее КТ и МРТ, исследование обоих суставов, в том числе и в случаях одностороннего перелома мыщелкового отростка. В 21 случае выполнена артропункция ВНЧС для лаважа и уточнения результатов лучевого исследования.

Поврежденные суставы были распределены на три группы в зависимости от локализации линии перелома:

-

1) линия перелома проходила по основанию мыщелкового отростка – 34 (53,1%) наблюдения;

-

2) линия перелома локализовалась на уровне шейки мыщелкового отростка – 19 (29,7%) наблюдений;

-

3) с переломом головки нижней челюсти (высокий перелом) – 11 (17,2%) наблюдений.

КТ проводилась на мультиспиральных компьютерных томографах UltraZ фирмы Marconi в спиральном режиме в аксиальных и фронтальных проекциях и Somatom Emotion 16 фирмы Siemens в спиральном режиме в аксиальной проекции. Все исследования проводились в положении привычной окклюзии. Постпроцессорная обработка полученных изображений выполнялась с использованием MIP (проекция максимальной интенсивности), MPR (мультипланарное реформирование) и SSD (изображение оттеночных поверхностей) реконструкций, что позволило повысить информативность и наглядность изображений.

МРТ выполнялась на томографах: Vectra фирмы General Electric, оснащенном сверхпроводящим магнитом с напряженностью магнитного поля 0,5 Тл, и OPART фирмы Toshiba, оснащенном сверхпроводящим магнитом с напряженностью магнитного поля 0,35 Тл. При исследо- вании использовалась головная катушка, синтезировались Т1- и Рd-взвешенные изображения в кососагиттальных плоскостях, ориентированных перпендикулярно длинной оси головки нижней челюсти, и Т1- и Т2-взвешен-ные изображения в коронарных плоскостях.

Результаты

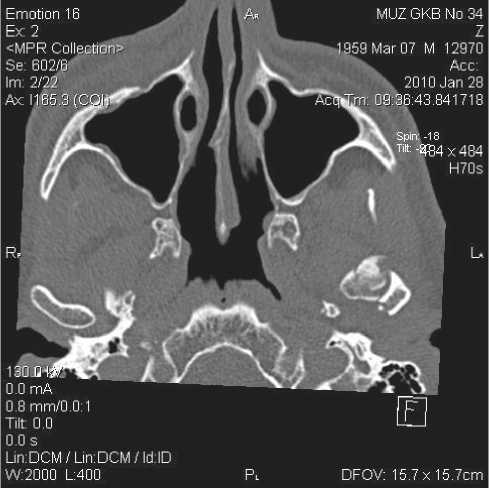

Применение спиральной компьютерной томографии с последующим использованием постпроцессорной обработки позволило достоверно определить количество отломков, их положение, выявить смещение малого фрагмента под действием спазмированной латеральной крыловидной мышцы и оценить степень его медиовентраль-ной дислокации (рис. 1, 2). Выявлена закономерность смещения костных фрагментов в зависимости от локализации линии перелома.

Клиническая картина при переломах мыщелкового отростка по основанию и шейке со смещением во многом определялась характером смещения отломков, выраженностью гемартроза. Все пациенты предъявляли жалобы на боли в области ВНЧС, ограничение открывания рта и боковых движений. При объективном исследовании отмечались боль при пальпации в области ВНЧС, изменение положения головки нижней челюсти в суставной ямке, ее гипомобильность, крепитация в области отломков, положительный симптом “непрямой нагрузки”. Возможность движений нижней челюсти зависела от степени смещения отломков и выраженности повреждения мягкотканных структур ВНЧС. Степень выраженности нарушения прикуса прямо зависела от укорочения ветви нижней челюсти. При односторонних переломах мыщелкового отростка с вывихом головки нижней челюсти возникал перекрестный прикус за счет смещения нижней

Рис. 1. Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. Внутрисуставной оскольчатый перелом левой головки нижней челюсти

Рис. 2. Компьютерная томограмма в коронарной плоскости. Внутрисуставной оскольчатый перелом левой головки нижней челюсти

Таблица 1.

Повреждения костных и мягкотканных структур при переломах мыщелкового отростка

При внутрисуставных переломах определялась фрагментация головки нижней челюсти на 2 и более частей со смещением медиального отломка кпереди и медиально и изменением размеров латеральной крыловидной мышцы, аналогичных описанным выше.

Вывих головки нижней челюсти был выявлен в 37 (57,8%) случаях переломов мыщелкового отростка, в 30 (46,9%) наблюдениях сопровождался различными патологическими изменениями мягкотканных структур ВНЧС (табл. 1).

При вывихе головки нижней челюсти в подвисочную ямку суставной диск смещался в вентральном и вентромедиальном направлении с сопутствующим повреждением биламинарной зоны. Переломы головки нижней челюсти во всех случаях сопровождались повреждением мягкотканных элементов сустава: дислокацией, разрывом суставного диска, повреждением капсулярно-связочного аппарата и биламинарной зоны. Степень смещения и деформации диска, форма дефектов капсулярно-связочного аппарата зависели от силы и направления удара, характера дислокации отломков.

Характерными клиническими признаками двусторонних переломов мыщелковых отростков нижней челюсти со смещением являлись открытый прикус, смещение подбородка и фронтальных зубов нижней челюсти кзади, уменьшение амплитуды движения нижней челюсти за счет болевого синдрома в области ВНЧС, характерное более отвесное и дистальное расположение задних краев ветви нижней челюсти, деформация и боль при пальпации по заднему краю ветви.

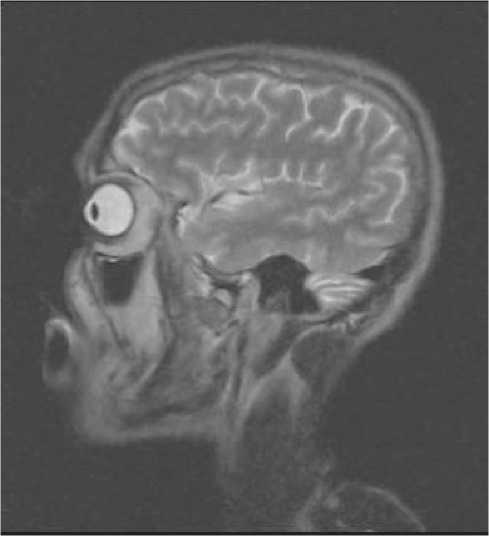

Контузия ВНЧС заключается в микроповреждениях мягкотканных структур сустава, кровоизлиянии в его полость, которые невозможно диагностировать традиционными рентгенологическими методиками. Выраженность клинической картины при контузии прямо коррелировала с тяжестью повреждения и, соответственно, с выраженностью гемартроза. Для изолированной контузии были характерны боль в области ВНЧС, ограничение открывания рта, нарушение окклюзии, смещение нижней челюсти в соответствующую сторону, гипомобильность головки нижней челюсти при открывании рта и ограниченность боковых движений в контрлатеральную сторону. В случаях сочетанной контузии описанная клиническая картина дополнялась клиникой перелома. При проведении МРТ в ранние сроки после получения травмы мы диагностировали гемартроз ВНЧС, сопровождающий перелом мыщелковых отростков нижней челюсти в 100% случаев (рис. 3). При проведении артропункции во всех случаях гемартроз подтвержден.

Деформация латеральных крыловидных мышц, возникающая вследствие травмы отломком и отека периар-тикулярных тканей и выявляемая при КТ и МРТ, а также патологическое изменение МР-сигнала от этих мышц на стороне поражения на всех видах изображений, выявлены нами в 55 (85,9%) поврежденных суставах (рис. 4).

Обсуждение

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что переломы мыщелкового отростка сопровождаются повреждениями суставного диска и капсулярносвязочного аппарата. Степень и характер повреждений мягкотканных элементов сустава напрямую зависит от локализации линии перелома. С удалением зоны перелома от срединной линии к мыщелковому отростку отмечается увеличение степени смещения головки нижней челюсти и объема повреждения мягкотканных структур. Наибольшие изменения мягкотканных структур ВНЧС возникают при переломах головки нижней челюсти. При переломах мыщелкового отростка по основанию и шей-

Рис. 3. Магнитно-резонансная томограмма в сагиттальной плоскости. Т2-взвешенное изображение. Перелом шейки левого мыщелкового отростка с передним вывихом головки нижней челюсти, гемартрозом верхнего отдела сустава ке с вывихом головки нижней челюсти анатомические нарушения в виде дислокации диска и повреждения биламинарной зоны выражены в меньшей степени. В диагностике переломов мыщелкового отростка нижней челюсти при возможности использования КТ проведение традиционного рентгенологического исследования в условиях естественной контрастности нецелесообразно ввиду его недостаточной информативности. Последующее использование МРТ показано для уточнения характера повреждений мягкотканных структур сустава. Для выявления в ранние сроки после травмы гемартроза, отека периартикулярных тканей наиболее информативны Т2-взвешенные изображения.

Полученные результаты лучевого исследования необходимы для определения показаний к выбору способа лечения переломов мыщелкового отростка, целью которого является восстановление анатомической целостности поврежденной нижней челюсти и ее утраченной функции с учетом особенностей полученной травмы и возникших анатомо-функциональных нарушений.

Список литературы Оптимизация методов лучевой диагностики повреждений височно-нижнечелюстного сустава

- Брега И.Н. Артротомография височно-нижнечелюстного сустава: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Новосибирск, 1998. -23 с.

- Васильев А.В. Лечение переломов ветви нижней челюсти: автореф. дис. … докт. мед. наук. -СПб., 2001. -33 с.

- Васильев А.Ю., Воробьев Ю.В., Трутень В.П. Лучевая диагностика в стоматологии. -М.: Медика, 2007. -496 с.

- Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Серова Н.С. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной медицины: учебное пособие. -М.: Гэотар-Медиа, 2008. -32 с.

- Дергилев А.П. Артротомография, компьютерная артротомография и магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава: автореф. дис. … докт. мед. наук. -М., 2001. -29 с.

- Лежнев Д. А. Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно-лицевой области: автореф. дис. … докт. мед. наук. -М., 2008. -43 с.

- Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство/гл. ред. Васильев А.Ю. -М.: Гэотар-Медиа, 2010. -288 с.

- Матос-Таранец И.Н., Калиновский Д.К., Маргвелашвили А.В. Клиническая классификация переломов мыщелкового отростка нижней челюсти//Травма. -2008. -Т. 9, № 1. -С. 111-113.

- Сысолятин П.Г., Арсенова И.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения повреждений височно-нижнечелюстного сустава//Стоматология. -1999. -№ 2. -С. 34-39.

- Gerbino G., Boffano P., Bosco G.F. Symphyseal mandibular fractures associated with bicondylar fractures: a retrospective analysis//Oral Maxillofac. Surg. -2009. -No. 8. -P. 1656-1660.

- He D., Yang C., Chen M. et al. Intracapsular condylar fracture of the mandible: our classification and open treatment experience//J. Oral Maxillofac. Surg. -2009. -No. 8. -Р. 1672-1679.

- Martini M.Z., Takahashi A., de Oliveira Neto H.G. et al. Epidemiology of mandibular fractures treated in a Brazilian level I trauma public hospital in the city of Sao Paulo, Brazil//Braz. Dent. J. -2006. -No. 3. -Р. 243-248.

- Romeo A., Pinto A., Cappabianca S. et al. Role of multidetector row computed tomography in the management of mandible traumatic lesions//Semin. Ultrasound CT MR. -2009. -No. 3. -Р. 174-180.

- Wanga P., Yangb J., Yua Q. MR imaging assessment of temporomandibular joint soft tissue injuries in dislocated and nondislocated mandibular condylar fractures//Am.J. Neuroradiol. -2009, January. -Р. 59-63.