Оптипизации траекторий циклонов, приводящих к невским наводнениям

Автор: Гордеева Светлана Михайловна, Малинин Валерий Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 2 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

Осуществлен ретроспективный анализ траекторий 1340 циклонов, зарегистрированных в районе, ограниченном 59-66° с.ш. и 21-30° в.д. за период с 01.01.1958 по 31.12.2008 г. Выявлено, что около трети циклонов непосредственно образуются над исследуемой территорией. В межгодовой изменчивости циклонов отчетливо проявляется нелинейный тренд. До середины 80-х годов XX в. число циклонов росло, а затем стало уменьшаться. Выполнен квантильный анализ траекторий всех циклонов и «наводненческих» циклонов, вызывающих значительные (более 2 м) наводнения в Невской губе для периодов относительного похолодания (1958-1975 гг.) и интенсивного роста температуры воздуха (1976-2008 гг.).

Атмосферный циклон, квантильный анализ, климатический режим северного полушария, невские наводнения, типизация циклонов, траектория движения циклона

Короткий адрес: https://sciup.org/14042708

IDR: 14042708 | УДК: 551.468.6

Текст научной статьи Оптипизации траекторий циклонов, приводящих к невским наводнениям

В настоящее время завершено строительство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Однако проблема защиты от наводнений практически решена только для акватории Невской губы, в то время как для прибрежной территории севернее (Курортный район) и южнее (Ломоносовский район) данная проблема становится еще более актуальной, чем раньше. Это связано с тем, что во время прохождения «навод-ненческого» циклона при закрытии затворов водо- и судопропускных сооружений КЗС нагонная волна будет отражаться от глухой стенки, и начнет распространяться вдоль северного и южного побережий Финского залива. Первые оценки дополнительного подъема воды были получены еще при разработке Технического проекта КЗС на основе одномерной модели Финского залива и приведены в работе [5]. В частности, показано, что превышение максимальных высот подъемов воды различной обеспеченности при наличии закрытого КЗС над естественными условиями

(без КЗС) в районе о. Котлин составляет 10%, в створе Озерки - Шепелево 7,5 - 8,5%, в створе Приморск–Сосновый Бор - 6,5%.

К.А. Клеванный, А.С. Аверкиев [1; 2] выполнили расчет уровня воды в восточной части Финского залива при особо опасном и катастрофическом наводнениях на основе гидродинамической модели Балтийского моря при условиях, когда КЗС остается открытым и когда он закрывается на период наводнения. Задавая параметры некоторого идеализированного экстремально мощного циклона, авторы получили, что при закрытых створах КЗС высота нагонной волны достигнет около Александровской 604 см, Сестрорецка – 598 см, Зеленогорска – 571 см. Превышение над подъемом воды, если затворы КЗС не будут закрываться, составит в указанных населенных пунктах соответственно 27, 21 и 22 см.

Как известно, в практическую деятельность КЗС уже внедрена автоматизированная система предупреждения угрозы наводнений (СПУН) основанная на метеорологическом прогнозе и прогнозе колеба-

* Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (государственный контракт №14.740.11.0201).

Cреда обитания

ний уровня Балтийского моря с заблаговременностью до 48 часов. Одним из наиболее уязвимых мест СПУН является необходимость прогнозирования траекторий «навод-ненческих» циклонов. Впервые синоптический анализ траекторий таких циклонов был выполнен еще в 1937 г. К.П. Турыги-ным, который построил Атлас наводнен-ческих ситуаций за период с 1889 по 1937 гг. [7]. Для удобства пользования Атласом наводнения были разбиты на 8 групп в зависимости от траекторий циклонов. При этом было рассмотрено 60 случаев подъема уровня в р. Неве выше 160 см. При угрозе наводнения по Атласу подбирался аналог ожидаемого синоптического процесса и соответствующего ему наводнения. В 1950 г. Н.С. Уралов, проанализировав гидрологические условия 20 подъемов уровня выше 160 см за период с 1924 по 1938 гг., подразделил колебания уровня воды в Финском заливе на несколько типов в зависимости от

Terra Humana

хода уровня и траектории циклона [9].

В дальнейшем, несмотря на более совершенные технологии обработки данных, исследования в данном направлении не проводились. И только в 2010 г. в работе [6] проанализировано влияние разных синоптических ситуаций на характеристики значительных наводнений в устье р. Невы за период c 1901 по 2005 гг. В результате этого авторам удалось осуществить типизацию синоптических ситуаций, приводящих к формированию значительных наводнений (выше 200 см) в Финском заливе. Было выявлено, что начальный уровень наводнения зависит от того, где циклон пересекает Балтийское море: чем севернее это происходит, тем с более высокого уровня начинается подъем. Данный фактор стал определяющим при разделении траекторий на сектора. При этом центры большинства циклонов через Балтийское море выходят на юг Финляндии или Карелии и пересекают меридиан 30° севернее Санкт-Петербурга.

В работе [3] были проделаны серии численных экспериментов с движением модельного циклона по разным направлениям над акваторией Балтики, на основании чего было установлено, что наиболее опасные для наводнений в Невской губе траектории циклонов направлены с запада на восток или с юго-запада на северо-восток с небольшой меридиональной составляющей. Максимальный подъем уровня в Санкт-Петербурге (Горный институт) получен при траектории циклона с азимутом 70-80°, при этом центр циклона должен проходить на расстоянии радиуса максимального ветра (порядка 200-220 км) севернее Санкт-Петербурга, а минимальное давление в центре циклона будет достигаться, когда центр находится вблизи меридиана 30° в.д.

В настоящей работе для типизации циклонов использован архив различных характеристик циклонической активности в Северном полушарии [11], полученный на основе NCEP/NCAR Reanalysis. Этот архив включает 6-часовые данные с 1958 по 2008 гг. для следующих характеристик внетропических циклонов: положение центра и давление в центре каждого циклона; расстояние, пройденное циклоном за последние 6 часов; информация о циклогенезе и циклолизе; локальный лапласиан давления и барометрическая тенденция в центре циклона.

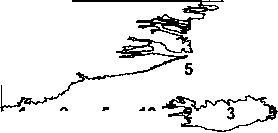

Так как наводнения в Cанкт-Петербур-ге вызывают циклоны, проходящие севернее Кронштадта, то для их исследования был выбран район, ограниченный широтами 59 - 66°с.ш. и долготами 21 - 30° в.д. Из исходного архива выбирались циклоны, которые не менее одного срока отмечались в данном районе. Всего таких случаев оказалось 1340. Для всех циклонов, приходящих в заданный район, был осуществлен ретроспективный анализ, заключавшийся в том, что отслеживались их траектории предыдущего движения до момента зарождения. Далее рассчитывалось количество циклонов, образующихся в ячейках географической сетки 4° х 4° от 30° в.д. до 40° з.д. и от 40° с.ш. до 80° с.ш. (рис. 1). При этом все оценки относились к центральному меридиану. Как и следовало ожидать, циклоны возникают в основном над акваторией Северной Атлантики севернее 50о с.ш. и над Европой, причем наиболее выраженные зоны циклогенеза приурочены к Исландской депрессии, южной части Норвежского моря и Скандинавскому полуострову. Значительная часть (416) циклонов образуется непосредственно над исследуемым районом.

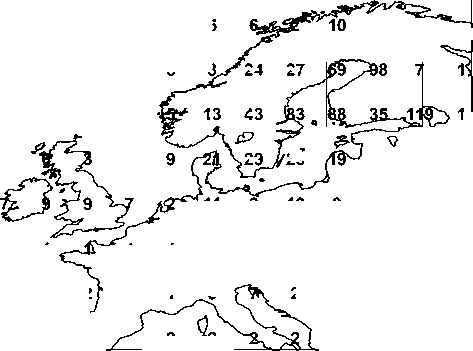

На рис. 2 приводится межгодовая изменчивость количества циклонов, траектории которых проходят через район, ограниченный 59 - 66° с.ш. и 21 - 30° в.д. (1340) и непосредственно образовавшихся в этом районе за период с 1958 по 2008 г. (416). В среднем за год на исследуемую территорию приходит 26 циклонов (табл. 1), скорость которых составляет в среднем примерно 40 км/час. Здесь они находятся в среднем около 12 часов, причем в процессе движения замедляются, заполняются, после чего распадаются (в 28 % случаев) или выходят за пределы данного района.

Около трети, т.е. в среднем 8 циклонов в год, непосредственно образуется над рассматриваемой территорией (табл. 1).

Как видно из рис. 2, в межгодовой изменчивости циклонов отчетливо проявля- ется нелинейный тренд, параметры которого даны в табл. 1. До середины 80-х гг. ХХ в. число циклонов росло, а затем стало уменьшаться. Особенно ярко эта тенден- ция проявляется в количестве циклонов, с.ш.

-40 з.д. -30

-20

-10

30 в.д.

Рис. 1. Количество циклонов, образующихся в ячейках географической сетки 4×4 и приходящих в район, ограниченный 59-66° с.ш. и 21-30° в.д.

Рис. 2. Межгодовая изменчивость количества циклонов, траектории которых проходят через район, ограниченный 59-66° с.ш. и 21-30° в.д. (1) и непосредственно образовавшихся в этом районе (2) за период с 1958 по 2008 г., а также число случаев наводнений в Санкт-Петербурге (3) и их полиномиальные тренды. Шкала справа соответствует также числу наводнений за год.

Cреда обитания

Статистические характеристики циклонов, траектории которых проходят через район, ограниченный 59–66° с.ш. и 21–30° в.д. и числа наводнений в Невской губе по средним годовым данным за период с 1958 по 2008 гг.

Среднее число наводнений за 1958– 2008 гг. составляло 1,8 случаев в год (табл. 1), причем в их межгодовой изменчивости также проявляется аналогичный нелинейный значимый тренд, описывающий 8% дисперсии исходного ряда (R2нел = 0,08) с максимумом числа наводнений в конце 80-х гг. ХХ в. Число наводнений имеет зна- чимую положительную корреляцию как с общим числом циклонов (r = 0,28), так и с образовавшимися циклонами над данным районом (r = 0,32). Однако корреляция не столь значительна, поэтому о связи между указанными характеристиками, очевидно, можно лишь говорить на уровне формирования трендов.

Поскольку далеко не все циклоны, проходящие над Финским заливом, вызывают наводнения, то далее был осуществлен ретроспективный анализ траекторий циклонов, вызывающих значительные наводнения в Невской губе, критерием выделения которых послужила отметка уровня выше 2 м у Горного института. Всего за период 1963–2007 гг. было выделено 27 значительных наводнений, причем для 4-х наводнений (20.12.1973 г., 26.12.1985 г., 12.10.1994 г., 10.01.2007 г.) циклоны опре-

Terra Humana

30°

70°-

60°-

50°-

40°-

80° с.ш.

-100° -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° з.д. в.д.

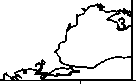

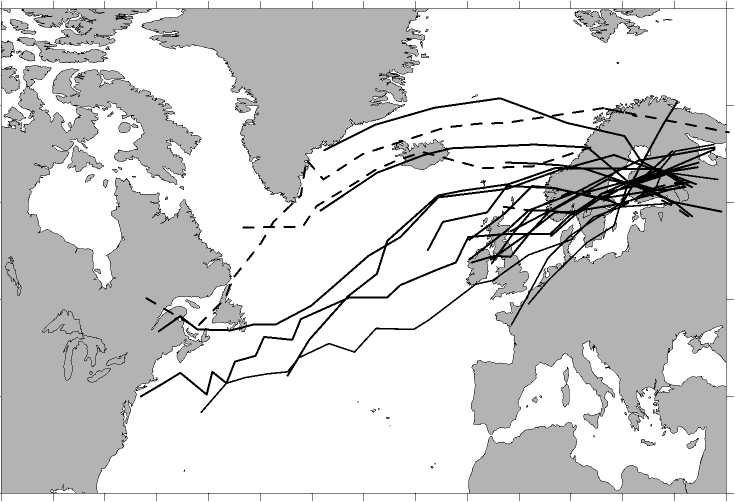

Рис. 3. Траектории 23 циклонов, вызвавших сильные (выше 2 м) наводнения в Невской губе за период 1963–2007 гг.

делить не удалось. В результате были построены траектории движения для центров 23 циклонов (рис. 3). Пунктиром выделены 3 циклона, которые миновали рассматриваемый регион или заполнились в предыдущие перед наводнением сутки.

Из рис. 3 видно, что в траекториях «на-водненческих» циклонов проявляются две основные «линии». Первая: Ньюфаундлен-ская зона – Великобритания - юг Скандинавии – северо-восточная Балтика. Вторая: море Ирмингера – Норвежское море – Скандинавский п-ов, северо-восточная Балтика. В первом случае траектории циклонов имеют генеральное северо-восточное направление, а во втором – почти восточное. При этом треть циклонов (8 случаев) пересекает весь Атлантический океан. Наибольшее число наводненческих циклонов формируется от 15° з.д. до 10° в.д. (12 случаев) над Северным морем и южной частью Норвежского моря в зоне активного циклогенеза. Все исследуемые циклоны приходят на Балтику севернее ее южных берегов и переходят в район, ограниченный 59–66° с.ш. и 21–30° в.д., причем 3 циклона образовались непосредственно над данным районом.

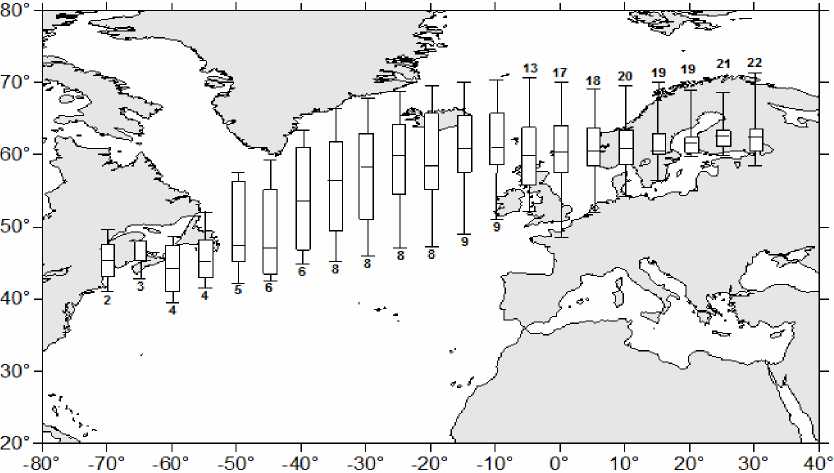

Для статистического анализа циклонов использовался непараметрический квантильный анализ как наиболее адекватный метод анализа малых выборок, получивший широкую известность благодаря работам американского статистика Тьюки [8]. На- глядной формой представления результатов квантильного анализа является предложенный Тьюки так называемый «ящик с усами». На рис. 4 приводятся результаты квантильного анализа траекторий «навод-ненческих» циклонов, представленных на рис. 3. Нетрудно видеть, что распределение их носит более компактный вид по сравнению с рис. 3. Примерно от 25° з.д. до 30° в.д. наводненческие циклоны имеют преимущественно зональное направление, близкое к широте 60°. Однако в западной части Атлантики они движутся на северо-восток. Наибольшее число наводненчес-ких циклонов формируется над Северным морем и южной частью Норвежского моря, в зоне активного циклогенеза.

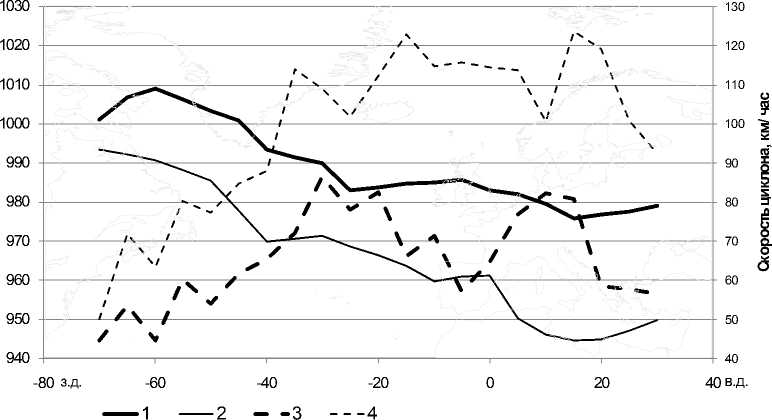

В пространственном положении некоторых характеристик 23 циклонов (рис. 5) по мере продвижения на восток достаточно четко проявляются определенные тенденции. Так, при движении над открытым водным пространством Северной Атлантики и Северного моря циклоны заглубляются и увеличивают скорость, а при выходе на сушу (Исландия, Великобритания, Скандинавия) заполняются и замедляются. В среднем давление в центре циклона перед выходом на Балтику составляет 980–985 гПа. Минимальное значение давления в центре циклона (943,7 гПа) зафиксировано на долготе 17° в.д. 16 декабря 1982 г. (259-е наводнение, уровень 215 см). Медианы дав-

Рис. 4. Квантильный анализ «наводненческих» циклонов, вызывающих сильные (выше 2 м) наводнения в Финской губе за период 1963–2007 гг. Цифрами указано количество циклонов, учтенных в квантильном анализе (на меридиане 30° в.д. отмечено 22 циклона, поскольку 1 циклон заполнился ранее, на меридиане 14° в.д.)

Cреда обитания

Рис. 5. Пространственное положение характеристик 23 наводненческих циклонов в зависимости от географической долготы: медиана (1) и минимум (2) атмосферного давления в центре циклона; медиана (3) и максимум (4) скорости перемещения центра. Карта на подложке приведена для географической привязки меридианов.

Terra Humana

ления для долгот 15–30° в.д. меняются от 976 до 979 гПа, соответственно.

Скорости циклонов изменяются также вполне закономерно. Над открытыми водными пространствами циклоны разгоняются от 40–50 до 80–85 км/час, при выходе на сушу замедляются до 50 км/час. Отметим, что максимальная скорость в центре циклонов почти на всем протяжении (восточнее 40 з.д.) их движения превышает 100 км/час (рис. 5). Однако данный факт требует дальнейшего подтверждения, ибо не исключено, что это может быть вызвано особенностями алгоритма определения циклонов в используемом архиве и связано со «скачками» центров циклонов.

Учитывая значительные изменения в климатическом режиме северного полушария и в районе Финского залива (относительное похолодание 1946–1975 гг. и интенсивный рост температуры с 1976 г. [2, 4]), естественно полагать, что при этом должны происходить заметные изменения и в циркуляционных процессах, в частности, в траекториях циклонов. Однако до настоящего времени этот вопрос остается дискуссионным. Так, в работе [1] отмечается, что «причина современного потепления климата в средних широтах – изменения траекторий циклонов, подтверждающая наш вывод об увеличении числа случаев с высоким уровнем воды в Невской губе и Финском заливе. Однако, однозначного ответа на вопрос о том, сместились пути циклонов к югу или к северу от средних траекторий, пока нет». В связи с этим нами выполнен квантильный анализ траекторий как «наводненческих», так и всех циклонов для периодов относительного похолодания (1958–1975 гг.) и интенсивного роста температуры воздуха (1976–2008 гг.) в районе Невской губы. Отметим, что число всех циклонов за первый период составило 442 (в среднем за год 24.6), за второй – 898 (в среднем за год 27.2) случаев, а наводнен-ческих, соответственно 6 и 17 случаев.

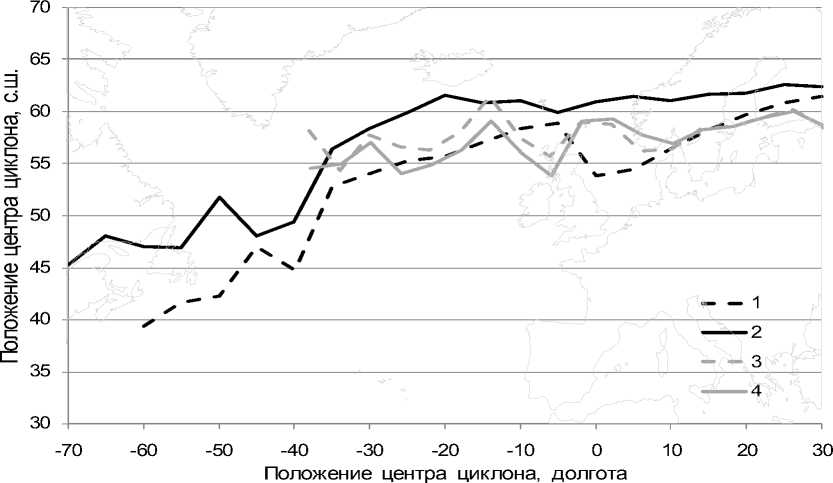

На рис. 6 представлено пространственное распределение медиан траекторий движения циклонов. При этом нужно иметь в виду, что медианные траектории наводненческих циклонов в западной части Атлантики носят сугубо приближенный характер из-за очень малого числа случаев. Как видно из рис. 6, какого-либо заметного смещения траекторий общего количества циклонов, приходящих в рассматриваемый район в зависимости от направленности изменений климата (потепления или похолодания) в северном полушарии не прослеживается. Данный результат не согласуется с работой [10], в которой указывается, что большинство климатических моделей показывает смещение траекторий циклонов в сторону полюса при антропогенном потеплении климата.

В то же время отмечается заметное расхождение в траекториях наводненческих циклонов. Для периода относительного

Рис. 6. Медианы траекторий «наводненческих» циклонов (черные линии) и всех циклонов (серые линии) за период 1958–1975 (1, 3) и 1976–2008 гг. (2, 4).

похолодания 1958–1975 гг. их движение на восток происходит по более южным траекториям, чем для периода 1976–2008 гг. Максимальное расхождение наблюдается на меридиане Гринвича, где оно чуть больше 8° или около 1000 км. Все навод-ненческие циклоны выходят на Финский залив заметно севернее, чем общее число зарегистрированных циклонов, причем их медианная траектория в период потеп-

Список литературы Оптипизации траекторий циклонов, приводящих к невским наводнениям

- Аверкиев А.С. Оценка влияния циклонической активности на колебания уровня воды в Невской губе//Ученые записки РГГМУ. -2011, № 18.

- Аверкиев А.С., Клеванный К.А. Определение траекторий и скоростей циклонов, приводящих к максимальным подъемам воды в Финском заливе//Метеорология и гидрология. -2007, № 8. -С. 55-63.

- Гордеева С.М., Малинин В.Н., Малинина Ю.В. Современные колебания морского уровня в Кронштадте и их возможные изменения к концу столетия//Общество. Среда. Развитие. -2010, № 3. -С. 251-256.

- Малинин В.Н. Межгодовые изменения климата и уровня Мирового океана//Докл. российско-британской конф. «Киотский протокол: экономические аспекты». -СПб.: Даниэль, 2006. -С. 68-80.

- Нежиховский Р.А. Вопросы гидрологии реки Невы и Невской губы.-Л.: Гидрометеоиздат, 1988. -224 с.

- Псаломщикова Л.М., Н.П. Мироничева, Г.Н. Бессан, Н.Р. Швецова. Характеристики значительных наводнений в устье р. Невы при разных синоптических ситуациях//Метеоспектр: вопросы специализированного гидрометеорологического обеспечения. Агентство Росгидромета по специализированному гидрометобеспечению. -2010, № 2. -С. 105-110.

- Турыгин К.П. Невские наводнения//Архив СЗ УГМС, рукопись. -СЗ УГМС, 1937.

- Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений. Разведочный анализ.-М.: Мир, 1981.-693 с.

- Уралов Н.С. Колебания уровня Финского залива в период Ленинградских наводнений/Архив СЗ УГМС, рукопись.-СЗ УГМС, 1950.

- Loeptien U., Gulev S.K., Zolina O., Soloviov V. Cyclone life cycle characteristics over the Northern Hemisphere in coupled GCMs//Clim Dyn. -2008, № 31. -P. 507-532. -doi 10.1007/s00382-007-0355-5.

- Serreze M.C. Northern Hemisphere Cyclone Locations and Characteristics from NCEP/NCAR Reanalysis Data/Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://nsidc.org/data/nsidc-0423.html. Free

- Serreze M.C. Northern Hemisphere Cyclone Locations and Characteristics from NCEP/NCAR Reanalysis Data/Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://nsidc.org/data/nsidc-0423.html. Free