Опыт периодизации гимназического образования

Автор: Стрельцов Алексей Александрович

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: История отечественного образования и педагогики

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена малоисследованной проблеме периодизации российского гимназического образования, прежде всего в современный период его становления: дана краткая характеристика этапов, через которые оно прошло с момента возрождения, предложены новые подходы к их выделению

Гимназия, лицей, гимназическое образование, периодизация образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14038577

IDR: 14038577 | УДК: 373.5:37,015

Текст научной статьи Опыт периодизации гимназического образования

periodization of education.

В настоящее время существует несколько вариантов периодизации дореволюционного гимназического образования. Один из первых принадлежит А. В. Перминову, кото-

рый выделил три периода развития гимназий и лицеев в Российской империи: становление гимназий (1726– 1803 гг.), дифференциация образования в гимназиях и лицеях по его

|

А. В. Перминов [8, С. 16] |

А. А. Стрельцов [11 Т ] аблица 1 |

||

|

вторая половина ^VII – начало ^VIII вв. |

Подготовительный – появление ряда учебных заведений с обширной программой, таких, как латинская школа, школы при Спасском и Чудовом монастырях, позднее гимназия пастора Глюка |

||

|

1726– 1786 гг. |

Учреждение и функционирование гимназий как приготовительных отделений при университетах |

^VIII в. |

Академический – появление гимназий при университетах в Санкт-Петербурге, Москве и Казани |

|

1786– 1803 гг. |

Преобразование гимназий в самостоятельные средние учебные заведения |

конец ^VIII в. – пер. пол. ^I^ вв. |

Подражательно-классический – возрастание роли классических дисциплин, приближение программ отечественных гимназий к новогуманистическим прусским, появление классов с реальным обучением, по аналогии с Германией, Великобританией и Францией |

|

1804– 1828 гг. |

Создание сети губернских гимназий – заключительной ступени общеобразовательной школы; учреждение гимназий высших наук и лицеев |

||

|

1828– 1849 гг. |

Преобразование гимназий в полную среднюю школу, совмещавшую черты классического и реального образования; преобразование гимназий высших наук в лицеи и включение их в разряд высшей школы |

||

Традиция ограничиваться только одним веком восходит к одному из известнейших авторов, обращавшихся к истории отечественного образования: «Только с ^I^ столетия стали открываться гимназии во всём государстве, а потому лишь с этого времени начинается история этих учебных заве-

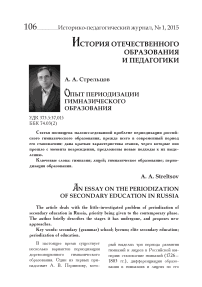

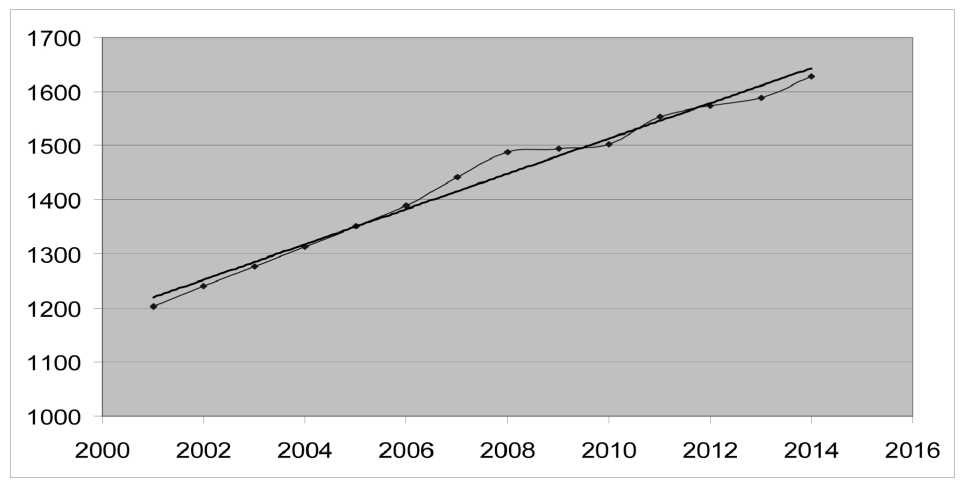

дений». «История гимназий делится на три периода, совпадающие с царствованием императоров Александра I, Николая I и Александра II» [12, С. 3]. Достоинство же работы процитированного автора также в том, что он один из первых приводит данные по количеству гимназий и гимназистов в разные годы. Ряд дореволюционных исследователей также опирались на статистические данные как на вспомогательный источник для характеристики развития образования. Так, можно отметить быстрый рост числа гимназий в 1804—1808 гг., небольшое замедление в последующие два десятилетия (с 32 до 62), и медленный прирост в 1830-е —1840-е гг. (до 77), возобновление темпов роста в 1870—1890е гг., и резкий скачок с начала ^^ века (с примерно 200 до 441).

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

График 1. Рост числа дореволюционных гимназий в ^I^ – нач. ^^ вв. (по данным [1. С. 100–101]; 12])

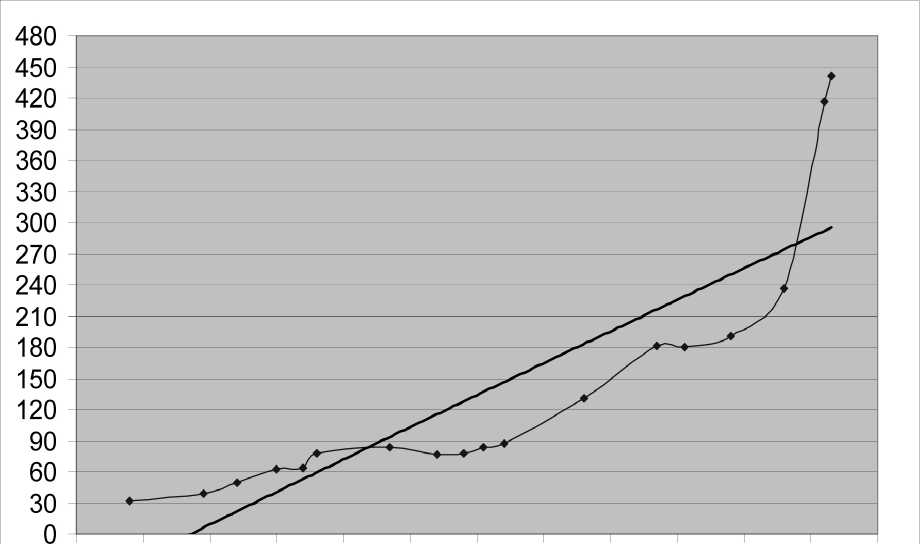

График 2. Рост числа дореволюционных гимназий во второй трети ^I^ в. (по данным [3, С. 222])

Таким образом, количественные данные позволяют обозначить этапы 1804–1828, 1828–1849, 1871–1890 гг., конец 1890-х – 1917 гг., совпадающие с ранее выделенными при использовании других, качественных показателей, что подтверждает правильность периодизации дореволюционного гимназического образования, и позволяет считать данную проблему в целом решённой.

Этого же нельзя сказать о периодизации современного гимназического образования: анализ литературы по его развитию в настоящее время по-

казывает, что применительно к нему проблема изучена значительно хуже.

На протяжении двух десятилетий влияние различных образовательных и внепедагогоческих факторов определило нынешнее состояние отечественной гимназии, а неоднородность их влияния в разное время позволяет выделить различные этапы становления российского гимназического образования.

Нам удалось обнаружить лишь две периодизации современного гимназического образования, которые для удобства сопоставления представлены в виде таблицы.

Таблица 2

|

Этап |

О. Н. Мосеева |

А. Г. Каспржак1/Л. А. Наумов |

|

1 |

«Высокая степень свободы — характерная особенность … гимназий начала 90-х годов». Деятельность гимназий «первой волны» … в первой половине 90-х годов отличает преимущественно интуитивный характер. Отсутствовала жесткая нормативная заданность со стороны органов управления образованием. Социокультурный заказ определенного круга людей, желающих выйти (или вывести) на высокий — элитарный — уровень (образованность, интеллигентность, хорошие манеры, знание языков и др.) стал главной движущей силой зарождающегося гимназического образования. Педагогическая система гимназий «первой волны» характеризовалась практически неограниченным правом коллектива на инновации, творчеством учителей-предметников, обилием создаваемых авторских, индивидуальных и частично скорректированных учебных программ… Резкий взлет престижа учителя гимназии позволял фактически осуществлять конкурсный отбор кадров. |

1989–1994 период содержательного и организационного самоопределения Модель 1991 года - ориентация на мотивированных учащихся, элитарность, гимназическое своеобразие видится через культурологический компонент [7]. К основным характеристикам учебных планов этого периода относят следующее: перегрузку учебных планов, жесткая ориентация на изучение определенного набора учебных дисциплин; преобладание языковых дисциплин; преподавание как обязательных предметов философии и логики; введение экзаменационных испытаний на разных уровнях; внедрение вузовских форм работы; привлечение вузовских преподавателей. В гимназиях и лицеях, которые обеспечивали несколько лучшие условия для работы, чем в целом в образовательной системе … концентрировались творческие учителя. Безвластие позволяло им работать по авторским программам... |

|

2 |

Вторая половина 1990-х гг. Приведение в систему учебнометодических наработок предшествующего этапа. Местные власти начинают регулировать жизнедеятельность гимназий. На данном этапе гимназии постепенно утрачивали свою видовую новизну. Из инновационных образовательных учреждений они превращались в учреждения образования повышенного уровня. |

1995–2001 институционального оформления Введение Базисных учебных планов привело к постепенной нормализации учебной нагрузки, которая чаще всего осуществлялась за счет «содержательного ядра гимназического образования», появление интегративных обществоведческих. модель 1997 года – ориентация на учащихся из семей с сохранившимися образовательными традициями. |

нашлось места, данную периодизацию можно считать удачной (ее упрощённый вариант для ^I^ в. выложен на сайте Википедия). Мы взяли на себя смелость сравнить ее с нашей:

Обе периодизации на настоящее время являются наиболее полными, и детально разработанными. Исследователи исходят не только из хронологического принципа, но и принимают во внимание следующие основания: складывание предпосылок, когда гимназическое образование было представлено единичными учреждениями без единого учебного плана – первый период (до 1804 г.), и второй период, когда появилась система общеобразовательных полных средних учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии со сменявшими друг друга «Уставами учебных заведений…» (т. н. «уставный» критерий), определявшими преобладающий характер гимназического образования, что во многом обусловило выделение этапов его становления. Несмотря на отсутствие единства, в общем, рассмотренные периодизации

обнаруживают много сходных моментов, расхождения же обусловлены акцентами на разные составляющие: на вид образования – классическое/ре-альное у нас, на форму его организации – единое/дифференцированное в работе А. В. Перминова.

Исследователи Е. В. Сизова [10] и О. А. Логинова [5] также предложили свои периодизации, не столь детализированные. Если первая выделяет в отдельный этап «^VIII в. – появление первых мужских гимназий», то вторая ограничивается выделением трёх этапов: 1808–1828 и 1828–1864 гг., соответствующие одному этапы по Сизовой – «начало – середина ^I^ в. – распространение мужских гимназий, рост их популярности среди населения», и 1864–1917 гг. Е. В. Сизова, наоборот, разделяет этот временной промежуток на два этапа: «60–90-е гг. ^I^ в. – расцвет гимназического

Можно выделить две основные «потери» при переходе с этапа на этап:

1 → 2 – отказ от формирования контингента учащихся на конкурсной основе, и даже не столько в силу «повышенного внимания органов прокурорского надзора», как пишет О. Н. Мосеева, сколько в силу ухудшившейся демографической ситуации;

2→3 – отказ от методической самостоятельности гимназий и потеря видового своеобразия, вследствие чего гимназии и лицеи стали массовыми общеобразовательными учреждениями, образовательные программы которых мало отличались от обычной школы. Их своеобразие держалось теперь на отличном от других учреждений образования статусе, и как следствие, несколько больших, чем у всех остальных, возможностях [2, С. 289].

«Однако престиж обучения в гимназии сохранился не столько за счет ярко выраженных качественных отличий гимназического образования от массового среднего, сколько за счет сформировавшегося гимназического бренда» [6]. Последний довод несколько двусмысленен, и вот почему: «О трудностях в понимании сущности гимназического образования в современной России говорят многие ученые, так или иначе касающиеся исследования этой темы. В частности, М. В. Богуславский, описывая по- явление современных российских гимназий, отмечает, что создавались они «отверточным способом, когда вместо одной вывески приворачивали другую». Другой исследователь, Н. В. Флит, указывает, что в российских гимназиях «происходит лишь смена названия учебного заведения, при этом сущность образования в нем не меняется» [Цит по: 9. С. 4]. Порой, действительно, смена названия и получение более высокого «аккредитационного статуса» были следствием желания администрации школы быть «в тренде», и не сопровождалось стремлением повысить качество школьного образования, что дискредитировало идею гимназического образования, но, к счастью, таких учебных заведений было не так много, и в целом «гимназии сыграли прогрессивную роль в развитии региональной системы образования» [6. С. 122].

Несмотря на частичное совпадение в сроках, и выделение характерных особенностей современного российского гимназического образования на том или ином этапе его становления, ни одну из вышерассмотренных классификацию нельзя признать вполне удовлетворительной. Причина этого отчасти в ориентации на всё тот же «нормативный» подход, в данном случае «по типовым положениям».

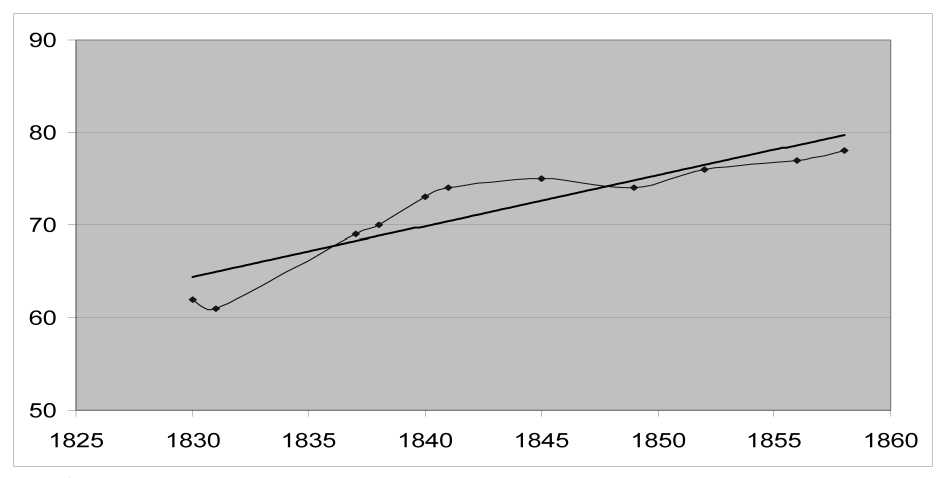

Используя ряд критериев: рост количества гимназий, частоту публикаций, и количество защищённых диссертаций по проблеме «гимназия/ гимназическое образование», мы смогли осуществить периодизацию отечественного гимназического образования с 1989 по 2006 годы (по случайному совпадению – 17 лет, возраст окончания школы).

Первый полупериод распадается на два этапа:

– 1989–1992. Происходит бурный, можно даже сказать, лавинообразный рост числа гимназий. Книги, диссертации, или хотя бы просто серьёзные научные статьи по теме практически отсутствуют. Выходят «Примерное положение о гимназиях» и «Примерное положение о лицеях» (1990 г.). (Упомянуты вместе не случайно, ведь в определённом смысле «гимназия и лицей этого времени одно и то же» [4, С. 9].

В постперестроечные годы эйфория в печати сменилась изучением как современного состояния, так и истории этих типов учебных заведений. Со второй половины 1990-х наблюдаются изменения в постановке проблемы. На смену описания передового опыта лицеев и гимназий пришло осмысление сущностных характеристик того вида образования, которое они призваны были осуществлять.

Появляются работы, в которых исследуется феномен гимназического образования, в научно-образовательных журналах и «вестниках» университетов и РАО подробно рассматривались как актуальные вопросы современного гимназического образования, так и история становления классического гимназического образования в ^VIII–^I^ вв.

– 1993–1997. Темпы прироста числа гимназий замедляются, но по-прежнему остаются высокими. Появляются первые книги и статьи в научных журналах, защищаются диссертации, число которых сравнительно невелико (по сводным данным НЭБ1 (режим доступа eli^rary.ru) и ГНПБ: 1994–1995, 1997 – 7–8, 1996 – 14). Условно можно выделить два подэтапа: 1993–1994 (единичные публикации) и 1995–1997 (40– 50 статей в год, по данным ГНПБ). В Москве проходят Всероссийские слеты гимназий и лицеев (I-й – 1994 г., II-й – 1996 г.)

Несмотря на бурный рост гимназий, специального документа, регламентирующего их деятельность на федеральном уровне, не принято: «лицеи и гимназии были включены в Положение о среднем общеобразовательном учебном заведении, принятое правительством России (август 1994 г.)» [2]. Устранившись от создания централизованной системы гимназического образования, «центр» не мешал создавать ее регионам, благо статья 29 Закона «Об образовании» (1992 г.) предоставляла им значительные полномочия в этой сфере. Политика «невмешательства» привела к принятию ряда «типовых положений о гимназии» в субъектах федерации в течение указанного этапа, и самоорганизации современного гимназического образования (невозможной, например, в ^I^ в. при строгой его регла- ментации Министерством народного просвещения) в нашей стране.

Если рассматривать количественный рост гимназий как график (S- образную кривую), в первом полупериоде можно определить участок (скорее даже точку) I – «зарождение» и участок II – пора «возмужания» и «зрелости» – система быстро совершенствуется, начинается массовое ее применение.

Второй полупериод характеризуется замедлением роста числа гимназий (по рекомендации редакции соответствующие графики нами удалены). Происходит так называемое «дожимание» системы, когда ее основные параметры уже не изменяются, что означает появление в системе некоторых противоречий. Ситуация с научными публикациями остаётся стабильной (примерно 70–90 по данным ГНПБ, 90–100 по данным НЭБ), поэтому основным критерием становится «диссертационный» (по сводным данным НЭБ и ГНПБ):

– 1998–2002. Резко возросло количество диссертационных исследований – в год от 12 до 18; было защищено 3 докторские диссертации.

– 2003–2006 гг. Скачкообразный рост – защищается 19–26 диссертационных исследований в год, всего за этап – 5 докторских.

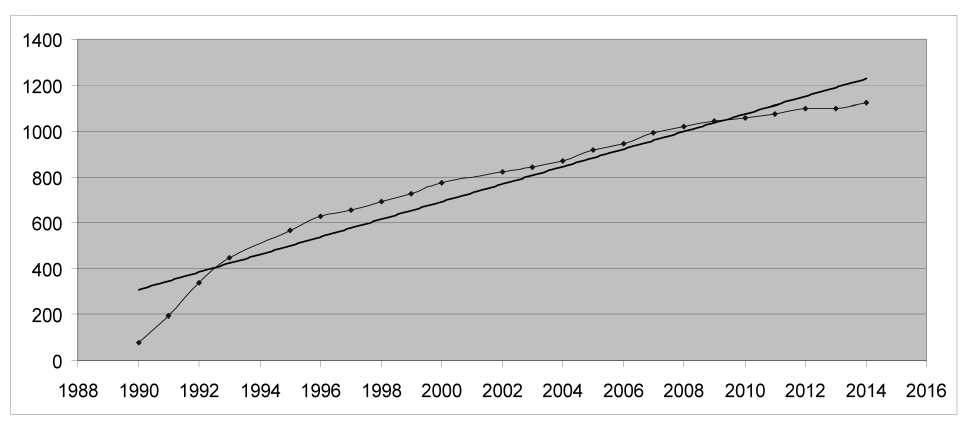

График 3. Рост количества государственных (муниципальных) гимназий в РСФСР/Российской Федерации

График 4. Рост количества государственных (муниципальных) и негосударственных гимназий в Российской Федерации

Следует отметить особо, что согласно «Типовым положениям…» в редакции 2001 и 2002 гг. наметилось разделение гимназического и реального образования: «прописано, что лицей реализует программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по предметам технического и естественно-научных направлений» [2. С. 137].

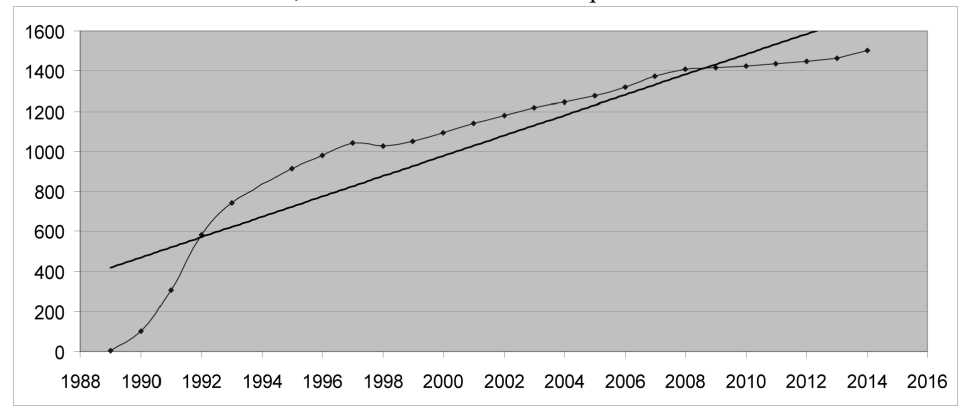

Есть основания считать, что один из критериев, – рост числа учебных заведений, – может использоваться и при периодизации современного лицейского образования (по данным Росстата, представленным в еже- годных сборниках, а также доступных на сайте htt^://www.^. Библиометрический критерий в данном случае применим ограниченно, поскольку лицеями в 1990-е и 2000-е гг. назывались и средние (реже - начальные) профессиональные учебные заведения. Диссертационная активность в 1993–1997 гг. по проблеме «российский лицей/лицейское образование» была низкой – 1–3 защиты в год; нам удались выявить два «всплеска» защиты диссертаций по общеобразовательным лицеям: 1998–2000 – 14–19 в годё 2003 – 2006гг. – 22–34, затем спад до 17 в 2007 и 2008 г., и снижение до 4–8 в последующие, и до единичных защит последние два года (по данным ГНПБ и НЭБ).

График 5. Рост количества государственных (муниципальных) лицеев в РСФСР/Российской Федерации

Подводя промежуточный итог, можно утверждать, что наша «количественная» периодизация гимназического образования незначительно расходится с «качественными» периодизациями О. Н. Мосеевой и А. Г. Каспржака, что, при разности подходов, делает их взаимодополняющими. В частности, можно отметить высокую степень согласованности всех трех периодизаций в плане выделения ключевых моментов для развития системы гимназического образования: 1989, 1995, 2001/2002 и 2005/2006 гг. Расхождения можно объяснить следующим образом:

– только мы рассмотрели процесс целиком, а не с позиций отдельного региона (А. Г. Каспржак – г. Москва, О. Н. Мосеева – Омская область);

– наличием некоего переходного периода между принятием тех или иных нормативных документов, на которые указанные авторы во многом ориентировались, и заметными изменениями количественных показателей, вследствие инерционности системы; или же

– «Можно сделать предположение, что современное гимназическое образование … прошло в своем становлении несколько этапов, деление на которые носит довольно условный характер ввиду размытости временных границ этапов» [6. С. 119].

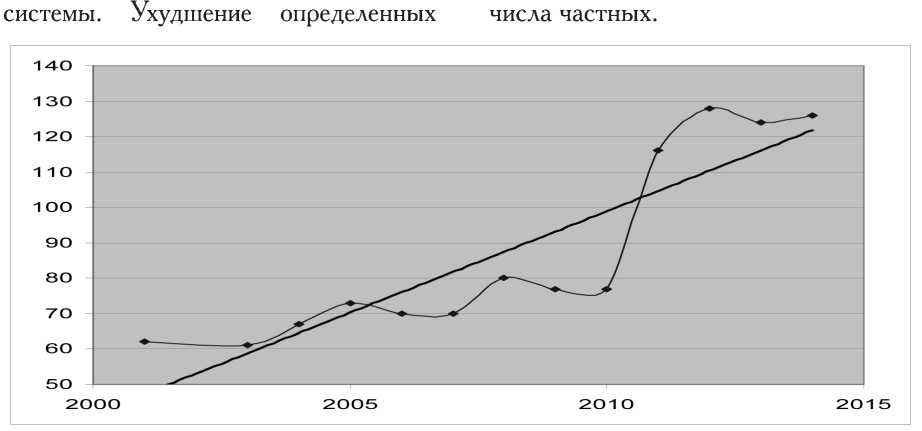

Следующий период пока продолжается, и поэтому не может быть определен должным образом: ориентировочно можно указать границы первого 2007–2010 гг. и второго 2011–2014 гг. этапов. Налицо резкий спад по защитам диссертаций: в два с половиной раза от абсолютного максимума в 2006 г. к 2007г., до 6–10 в последующие, и до единичных защит в последние два года. Однако мы не можем говорить о потере интереса исследователей по причине «исчерпания» проблемы: количество научных публикаций по данной проблеме растёт: около 60 статей в 2008 и 2009 гг., 96 – в 2010г., по 119 в 2011 и 2012 гг., 115 в 2013 г. и, про предварительным данным, 103 в 2014 г., что свидетельствует, скорее, об обратном. Зато это может косвенно указывать параметров системы гимназического образования может вызываться несколькими факторами: прошла «мода», изменилась социально-экономическая ситуация в стране, сказалась новая, более «жесткая» образовательная политика, не благоприятствующая вари- ативности образовательных программ (новые Госстандарты, введение обязательного ЕГЭ).

На сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует документ,

«адресованный» непосредственно гимназическому сообществу (местным органам управления образованием, администрациям гимназий, учителям, исследователям), и определяющий место гимназического образования в отечественной системе допрофессио-нальной подготовки, что существенно ограничивает его развитие в нашей стране.

Говорить о том, что система «умирает» мы пока не можем, в частности потому, что некоторое временное замедление роста муниципальных гим- на физическое и моральное «старение» назий компенсировалось приростом

График 6. Рост количества негосударственных гимназий в Российской Федерации

Они смогли предложить альтернативу находящимся в кризисе муниципальным гимназиям за счёт использования нетрадиционных методов организации образовательной деятельности: альтернативные формы (само)образования, интеграция общего и дополнительного образования, гимназии полного дня, и т. д. Возможно, это приведёт к возрождению интереса к современному гимназическому образованию, его дальнейшему развитию в нашей стране.

Список литературы Опыт периодизации гимназического образования

- Ганелин, Ш. И. Статистика гимназического образования/Ш. И. Ганелин//Очерки по истории средней школы в России во второй половине XIX века. -М.: Учпедгиз, 1954. -303 с.

- Каспржак, А. Г. Три источника и три составные части российского гимназического образования/А. Г. Каспржак//Вопросы образования. -2010. -№ 1. -С. 281-299.

- Князьков, С. А. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II/С. А. Князьков, Н. И. Сербов. -М.: Польза, 1910.

- Левит, М. В. К формированию концепции гимназического образования в Российской Федерации/М. В. Левит//Современная гимназия и универсальное образование. -М.: Интерпракс, 1995.

- Логинова, О. А. Становление и развитие гимназического образования в российской губернии в XIX -н. XX вв. (на примере гимназий Пензенской губернии): моногр./О. А. Логинова. -Пенза: Изд-во ПГУ, 2007.

- Мосеева, О. Н. Современное гимназическое образование в Омской области: предпосылки возрождения, нормативное правовое обеспечение, этапы становления/О. Н. Мосеева//Омский научный вестник. -2008. -№ 2. -С. 116-122.

- Наумов, Л. А. Гимназия № 1505 «Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»: от 1989 г. к 2009 г./Л. А. Наумов//Школа будущего. -2010. -№ 1.

- Перминов, А. В. Гимназии и лицеи в истории образовательных систем: автореф. дис. … канд. пед. наук/А. В. Перминов. -Алматы, 1998.

- Перцев, В. В. Развитие гимназического образования в русской провинции второй половины XIX -начала XX века (на материале Орловской губернии): автореф. дис. … канд. пед. наук/В. В. Перцев. -Елец, 2006.

- Сизова, Е. В. Мужские гимназии Западной Сибири в исторической динамике (XIX -начало XX в.): автореф. дис. … канд. ист. наук/Е. В. Сизова. -Томск, 2011.

- Стрельцов А. А Историко-культурный процесс становления гимназического образования: автореф. дис. … канд. пед. наук/А. А. Стрельцов. -Ростов-на-Дону, 2005.

- Шмид, Е. История учебных заведений. Пер. с нем./Е. Шмид. -СПб., 1878.