Опыт региональной интеграции академической науки и образования

Автор: Каримов З.Ш.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Интеграция региональных систем образования

Статья в выпуске: 3 (40), 2005 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен более чем 5-летний опыт интеграции академической науки и вузовского образования в Республике Башкортостан. По мнению автора, особого внимания заслуживает работа направляющего и координирующего центра интеграции - межвузовской кафедры.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136047

IDR: 147136047

Текст научной статьи Опыт региональной интеграции академической науки и образования

-

3. Ш. Каримов, декан физико-математического факультета Башкирского государственного педагогического университета, доцент

В статье представлен более чем 5-летний опыт интеграции академической науки и вузовского образования в Республике Башкортостан. По мнению автора, особого внимания заслуживает работа направляющего и координирующего центра интеграции — межвузовской кафедры.

Перемены последнего десятилетия в современном обществе потребовали глубоких реформ в сфере образования. Интеграция образования — одно из магистральных направлений образовательных реформ, происходящих не только в России, но и в мире. Феномен педагогической интеграции широко рассмотрен в исследованиях М. Н. Берулавы, А. Я. Данилюк, Ю. А. Кустова, Ю. С. Тюнникова, Г. Ф. Федорца, Н. К. Чапаева и др.

В сложившихся на сегодняшний момент социально-экономических условиях в образовательном пространстве регионов закономерно происходят процессы интеграции не только в массе педагогических явлений, но и между образовательными учреждениями. Возникли интегративные образования «школа — вуз», «школа — колледж — вуз», «школа — среднее профессиональное учебное заведение» и т. д.

Правительством РФ в распоряжении от 2000 г. было поставлена задача создания университетских комплексов, объединяющих образовательные программы различных уровней (лицеи, гимназии, колледжи, учреждения дополнительного образования). Известен опыт деятельности подобных университетских комплексов при Петрозаводском, Оренбургском и некоторых других госуниверситетах.

Актуальность приобретает и проблема регионально-территориальной интеграции. О. М. Горелик1 описывает опыт работы созданного при муниципальной администрации Центра координации профессионального образования, который осуществляет организацию и развитие си стемы образования на местах, координирует работу системы с общественными движениями, местной администрацией, предпринимательскими кругами.

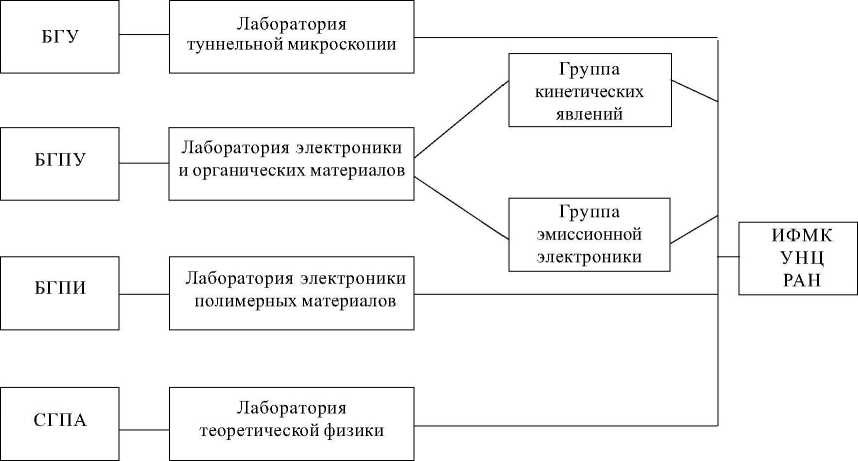

Рассмотрим опыт региональной интеграции педагогических вузов и академических учреждений Республики Башкортостан по подготовке специалистов в сфере научных исследований по физике и высококвалифицированных учителей физики для работы в профильных классах, гимназиях и лицеях. В осуществлении программы интеграции принимают участие Институт физики молекул и кристаллов Уральского научного центра РАН (ИФМК УНЦ РАН), Башкирский государственный университет (БГУ), Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ), Стерлитамакская государственная педагогическая академия (СГПА) и Бирский государственный педагогический институт (БГПИ). Знаменательно, что такое содружество появилось в 1999 г., в год «старта» Болонского процесса. Интеграция была вызвана объективными причинами: кризисными явлениями в образовании и науке, связанными с ухудшением экономической ситуации в стране, необходимостью возвращения утраченных позиций в преподавании физики в республике, усиления конкурентоспособности выпускников физических факультетов вузов.

Рабочим органом интеграции является межвузовская кафедра экспериментальной и теоретической физики (МКЭТФ). Спектр ее деятельности весьма широк: это подготовка высококвали-в 3. Ш. Каримов, 2005

фицированных учителей физики для республики, а также кандидатов и докторов наук. В состав кафедры входят 6 акаде мических и 4 совместных лаборатории. Ее научно-организационная структура приведена на рис. 1.

Р и с. 1. Основные направления деятельности межвузовской кафедры экспериментальной и теоретической физики

Совместные лаборатории в вузах строят свою деятельность следующим образом: научное руководство осуществляют ведущие специалисты академического института, а непосредственную реализацию научных планов — руководители тематических групп, представители вузов. При формировании научных коллективов преследуется цель привлечения в науку молодежи, а также сплочения вокруг поставленных задач вузовского профессорско-преподавательского состава.

Студенты специализируются по кафедре с III курса. Они имеют также возможность стажировки, выполнения научных исследований и выпускных квалификационных работ в любой из 6 академических лабораторий и в любой из 4 совместных. Межвузовская кафедра наделена правами стажировки, рекомендации в аспирантуру, причем стажировка и аспирантура предполагаются не только в вузах — участниках интеграции, но и в крупных научных центрах России.

Учебная деятельность кафедры заключается в чтении специалистами в сво ей области специальных курсов, дисциплин специализаций и факультетских курсов. Ниже приведена схема научных лабораторий межвузовской кафедры (рис. 2).

С самых первых шагов межвузовской кафедры возникла проблема обилия межпредметных связей. В условиях достаточно узкой научной специализации ученых-педагогов кафедра естественным образом пришла к тому, что некоторые курсы трансформировались в интегрированные. В результате не только расширилась предметная область, но и появилась возможность комплексного обучения.

Интеграция образования и науки обеспечила один из ключевых элементов интегрированного обучения — участие в научных проектах, осуществляемых в рамках академического института, сочетание в этих проектах теоретических и практических исследований. Кафедра ставит своей целью привлечение таких студентов, которые могут размышлять комплексно, мыслителей, способных объединять знания и идеи из различных дисциплин для решения конкретных задач.

^^^S:^^^ ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ SSS^

Р и с. 2. Система научных лабораторий межвузовской кафедры экспериментальной и теоретической физики

Другая, не менее важная, сторона интеграции образования состоит в использовании студентами компьютера как управляемого средства обучения, что предполагает не только компьютерную обработку информации, но и, что очень важно, анализ информации.

М. А. Поваляева2 приводит три принципа организации учебного процесса на интегративной основе. На наш взгляд, важнейший среди них — это антропоцентризм, согласно которому обучаемый находится в центре образовательной системы и его сознание является важным фактором интеграции образования. Как нам представляется, сама идея интеграции образования и академической науки отвечает этому принципу. Специализация по кафедре происходит по желанию студента, дальнейшее обучение — скорее сотрудничество на основе общих интересов.

В условиях интеграции науки и образования появляется возможность создания творческих коллективов (временных или постоянных) для разработки проектов на конкурсы грантов различных отечественных и зарубежных фондов поддержки научных исследований. Один из важных итогов интеграции — объединение библиотечных фондов всех участников интеграции. Сотрудники институтов, университетов, студенты и аспиранты, работники образования имеют доступ к книжным фондам и электронной информации библиотек всех учреждений безвозмездно.

Объединение усилий академических и образовательных учреждений, а особенно наличие координирующего центра в виде межвузовской кафедры дает возможность проведения региональных, российских, международных симпозиумов и конференций по актуальным вопросам науки и образования.

Исходя из 5-летнего опыта сотрудничества, не претендуя на его уникальность, мы хотели бы подчеркнуть, что интеграция в одинаковой степени способствует прогрессу и науки, и образования.