Опыт теоретико-эмпирического анализа проблемы мониторинга социально-психологической компетентности субъектов среднего и высшего профессионального образования

Автор: Литке С.Г.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

Мониторинг рассматривается как способ исследования психической реальности и одновременно как способ обеспечения сферы управления формированием и развитием социально-психологической компетентности субъектов учреждений среднего и высшего профессионального образования на основе своевременной и качественной информации. Социально-психологическая компетентность как метакомпетенция - интегрированная и концентрированная система социально-психологических компетенций, обеспечивающих преобразование Человека - анализируется в контексте компетентностно ориентированной парадигмы современного профессионального образования.

Мониторинг, сущность социально-психологической компетентности, сформированность социально-психологической компетентности, модернизация образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14213531

IDR: 14213531 | УДК: 377:378

Текст научной статьи Опыт теоретико-эмпирического анализа проблемы мониторинга социально-психологической компетентности субъектов среднего и высшего профессионального образования

Уровень социально-психологической компетентности (СПК) субъектов организаций среднего профессионального образования (СПО), высшего профессионального образования (ВПО), обеспечивающей эффективность личностного развития, в том числе профессионального, в полной мере определяет степень результативности последнего и поэтому становится предметом специальных мониторинговых исследований. Подобные исследования обусловливают своевременную профилактику и коррекцию, связанные с совершенствованием среднего профессионального образования. Мониторинг рассматривается нами как способ исследования психической реальности и одновременно как способ обеспечения сферы управления формированием и развитием социальнопсихологической компетентности субъектов учреждений СПО и ВПО на основе своевременной и качественной информации.

В структуру мониторинга включены: 1) процесс отслеживания, наблюдения, предостережения; 2) разработка инструментария; 3) выделение показателей, критериев, шкал измерения; 4) определение объектов, предметов.

Сущностные характеристики родовых понятий мониторинга разработаны в различных научных отраслях:

-

- в экологии («непрерывное слежение за состоянием окружающей среды с целью предупреждения нежелательных отклонений» [1]);

-

- в социологии («совокупность регулярно повторяющихся исследований, цель которых состоит в научно-информационной помощи заинтересованным организациям по реализации социальных программ» [2, с. 28]);

-

- в медицине (выявление и предупреждение критических ситуаций, опасных для здоровья человека);

-

- в педагогике («универсальная система сбора, анализа, оценивания и преобразования информации об объекте в новые векторы его развития» [3, с. 25]);

-

- в психологии («выявление тенденций и закономерностей психологического развития индивида и отдельных социальных групп» [3, с. 24], «предметом мониторинга могут быть психологическая готовность индивидов к обучению, динамика профессионального и личностного самоопределения» [4, с. 25-49]).

Учитывая приведенные выше сущностные характеристики родовых понятий мониторинга, сформулируем рабочее определение мониторинга социально-психологической компетентности: «Мониторинг социально-психологической компетентности — это интегрированная система сбора, анализа и преобразования информации о психической реальности субъекта в вектор личностного развития и совершенствования».

Отличительной чертой данного определения является его ориентированность не только на отслеживание, предупреждение и контроль (как основные функции), но и главным образом на прогнозирование перспективы. Социально-психологическая компетентность в данном контексте детерминирует «личностное развитие и совершенствование» как важнейшую задачу профессионального образования.

Анализ любого понятия с методологической точки зрения предполагает в конечном результате сформированность системы, принципов, правил и нормативов познания и способов построения теории исследуемого понятия.

Проблема социально-психологической компетентности и определение оснований ее изучения актуальны в связи с насущными социально-психологическими задачами. Понятие компетентности стало одной из главных тем общественной мысли XXI столетия в сфере образования.

Учитывая идеи модернизации современного профессионального образования в области компетентностно-ориентированной парадигмы, а также опираясь на опыт собственного проектирования условий реализации формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО, мы будем понимать под социально-психологической компетентностью способность человека выявлять, анализировать и конструктивно решать психологические проблемы. Под социально-психологической компетентностью педагога нами понимается профессионально значимое личностное образование, которое возникает на основе синтеза теоретических и практических психологических знаний, умений, навыков, обеспечивая готовность и возможность специалиста успешно реализовывать профессионально-педагогическую деятельность. Таким образом, социально-психологическая компетентность должна стать не только базисной профессиональной характеристикой личности педагога, психолога или специалиста другого профиля, но и структурным элементом любой развитой и самоакту-ализирующейся личности.

В нашем понимании социально-психологическая компетентность — это прежде всего метакомпетентность как интегрированная и концентрированная система социально-психологических компетенций, обеспечивающих преобразование Человека, как минимум, в следующих направлениях:

-

– самоактуализация;

-

– получение знаний о психической реальности и умение их применять;

– системная организация сознания, включающая следующие компоненты: образ мира; направленность, социально ориентированные мотивы; отношение к внешнему миру, к людям, к деятельности; отношение к себе, особенности саморегуляции; креативность, ее особенности; интеллектуальные черты индивидуальности; эмоциональность, ее особенности и проявления; особенности осознания жизненных целей и задач; представление о сложных способностях, сочетаниях личных качеств; осознание того, какие качества важно развивать у себя; представление о своем месте в социуме.

В дидактическом контексте социально-психологическая компетентность как совокупность компетенций позволяет структурировать и организовать процесс формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО. В формате профессиональных образовательных кластеров, используя вариативную часть образовательных программ, мы имеем возможность формировать социально-психологическую компетентность.

Сформированность СПК детерминирует метапозицию, метасистемный характер мышления и обеспечивает приближение:

-

– к высшему качеству развития человека — самоактуализации;

-

– к оптимизации уровня получения знаний о психической реальности и умения их применять;

-

– к системной организации сознания, включающей вышеперечисленные компоненты.

Интересующие нас виды мониторинга ориентированы на реализацию задач управления процессом формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО: первый — в режиме функционирования, второй — в режиме развития. Чаще всего второй тип мониторинга используется для апробации нововведений. Эта задача стоит перед нами. Классификация мониторинга в зависимости от оснований, которые могут быть использованы для сравнения его видов, более продуктивна применительно к нашему исследованию. В этом случае выделяют такие виды мониторинга, как динамичный, конкурентный, сравнительный и комплексный [5].

При динамичном мониторинге предметом экспертизы служат данные о динамике развития того или иного объекта (явления).

В основе конкурентного мониторинга лежит экспертиза результатов идентичного обследования других социальных систем.

При сравнительном мониторинге в качестве основания для экспертизы выбираются результаты идентичного обследования одного или двух объектов более высокого уровня.

Комплексный мониторинг включает несколько оснований для экспертизы.

Применительно к изучению инновационных социально-психологических проектов применяются такие виды мониторинговых исследований, как синхронический (мониторинг, заключающийся в изучении сосуществующих объектов той или иной системы) и диахронический (мониторинг, предполагающий изучение изменения объектов за определенный промежуток времени) [6].

Исследования А. М. Новикова [7], М. М. Поташника [8] и других ученых позволяют установить, что синхронное экспертное оценивание новых проектов целесообразно производить по следующим показателям:

-

1) актуальность идеи: способствует ли последняя повышению качества образования; на решение каких практических проблем образовательной системы она направлена; соотнесены ли данные проблемы с тенденциями развития образования в стране, регионе;

-

2) степень проработанности проекта: прослеживается ли четкость формулировок целей и задач; позволяют ли они разработать программу действий по их выполнению; определены ли показатели результативности;

-

3) анализ условий реализации: осведомленность членов коллектива о содержании проекта; четкость представлений участников процесса о своих действиях;

-

4) обновление содержания образования: соответствие избранного инновационного направления деятельности учебным планам и программам; наличие и качество инновационных программ;

-

5) учет защиты здоровья субъектов инновационной деятельности;

-

6) научно-методическое обеспечение: наличие банка источников научно-методической информации по проблеме эксперимента; количество творческих предложений, публикаций по важнейшим аспектам инновационной деятельности;

-

7) стимулирующая база.

Рассматривая мониторинг как форму получения нового научного знания, выделим, как и в любом научном исследовании, методологическую основу и технологии реализации.

Стандартным набором компонентов исследования являются:

-

- постановка задачи;

-

- предварительный анализ имеющейся информации;

-

- интерпретация понятий;

-

- гипотетический анализ объекта исследования;

-

- формулировка исходных гипотез;

-

- выбор и обоснование методов исследования;

-

- выявление показателей, критериев, индикаторов для измерения объекта и факторов, влияющих на него;

-

- планирование и организация исследования;

-

- анализ и обобщение полученных данных;

-

- формулировка законов;

-

- описание тенденций, выделенных в результате исследования;

-

- получение объяснений и научных прогнозов [5].

Технологичность научного исследования определяется тиражируемостью, воспроизводимостью результатов, устойчивостью, доказательностью, объективностью [5].

Мониторинг как любое научное исследование неправомерен без качественной статистической обработки полученных эмпирических данных, без проработки качества проводимого измерения.

Реализация мониторинга формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО оказывает непосредственное влияние на результаты экспериментальной работы.

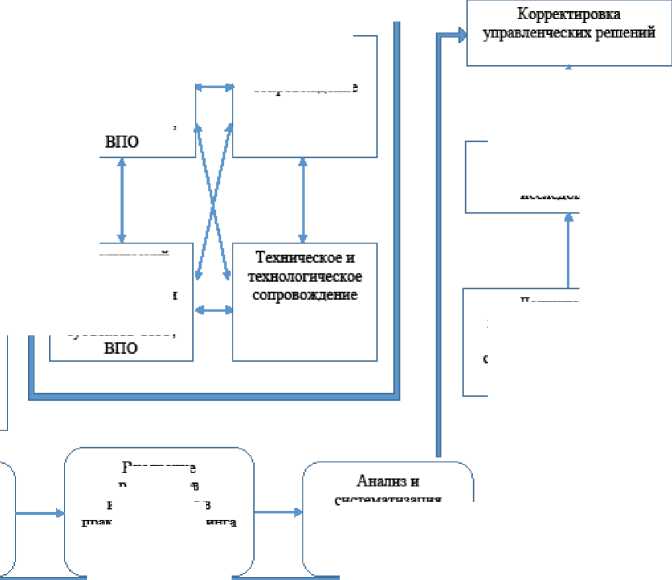

Схематически разработанная Е. А. Гнаты-шиной содержательно-процессуальная модель мониторинга [5] взята нами за основу модели формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО и представлена на рисунке 1. Одновременно показано место эксперимента в системе мониторинга.

Содержательная сторона мониторинга формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО в профессиональных образовательных учреждениях позиционируется в двух аспектах:

-

1) как содержание деятельности исследователя на разных этапах мониторирования объекта;

-

2) как содержание исследуемых социальнопсихологических условий, реализуемых в ходе экспериментальной ситуации.

Процессуальная сторона приведенной модели мониторинга отражена:

-

1) в действиях на каждом этапе мониторинга;

-

2) в действиях, связанных с построением модулей, инструментария, технологий реализации процесса формирования и развития СПК субъектов СПО, вПо.

В

X * О *

Д L

Определение целей мониторинга

Оперативные исследования для проведения мониторинга: • анализ содержания инновационных процессов • анализ требований к субъекту, реализующему процесс формирования н развития С11К субъектов СПО, ВПО

-

• определение критериев, показателей, индикаторов, методов оценки сформированное™ СПК и социальнопсихологических условий, влияющих на формирование и развитие СПК субъектов СПО, ВПО

Проектирование исследовательской ситу ал ни, разработка исследовательских переменных

Научнометодическое сопровождение

Теоретический модуль формирования и развития СПК субъектов СПО,

Практический модуль формирования и развития СПК субъектов СПО,

Анализ результатов лонгитюдных исследований систематизации результатов исследования

Лонгитюдные исследования процесса формирования СПК у субъолж СПО, ВПО на основе недели

Внедрение результатов исследования в практику мониторинга формирования и развития СПК

Рис. 1. Содержательно-процессуальная модель мониторинга социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО

Технологический процесс мониторинга лее детально представлен в таблице 1 в виде социально-психологической компетентности последовательных процедур, соответствующих субъектов профессионального образования бо- стадиям внедрения инноваций.

Таблица 1

Технологический процесс мониторинга формирования и развития социально-психологической компетентности субъектов СПО, ВПО

|

Последовательные процедуры: стадии инновации |

Краткое описание |

Сроки |

|

Подготовительный этап |

Определение компонентов мониторируемой деятельности. Выбор критериев и показателей. Разработка и подбор методик. Установление информационного объема, траектории движения информационных потоков |

2010/11 уч. год |

|

Проектно-стратегический этап |

Разработка общей модели слежения за процессом формирования психологической компетентности субъектов СПО, ВПО |

Окончание таблицы 1

|

Последовательные процедуры: стадии инновации |

Краткоеописание |

Сроки |

|

Проектно-тактический этап |

Разработка мониторинговых процедур, соответствующих этапам формирования психологической компетентности субъектов СПО, ВПО |

2011/12 уч. год |

|

Исходно-информационный этап |

Получение первичной информации о пилотном внедрении процедур формирования психологической компетентности субъектов СПО, ВПО |

|

|

Системно - информационный этап |

Непрерывное сопоставление получаемых данных с прогностической моделью |

2012/13 уч. год |

|

Итогово-информационный этап |

Окончательное оформление процесса формирования психологической компетентности субъектов учреждений СПО. Обобщение опыта. Общий вывод об эффективности апробированной инновационной методики |

2013/14 уч. год |

Центральным вопросом мониторингового исследования является вопрос определения социально-психологических условий, обеспечивающих формирование и развитие социально-психологической компетентности в системе СПО и ВПО. Социально-психологические условия развития СПК представляют собой системную организацию социально-психологических мероприятий, обеспечивающую повышение уровня развития СПК. Исходя из вышесказанного, мы выделяем следующие социально-психологические условия формирования и развития социально-психологической компетентности:

– в основу организации социально-психологических мероприятий, обеспечивающей повышение уровня развития СПК, положена парадигма интегративной психологии, изначально исключающая прагматическую идею о том, что личность несовершенна, и манифестирующая ее совершенность в силу ее уникальности;

– содержание социально-психологических мероприятий структурируется с учетом модульного подхода, предполагающего сочетание це-

Список литературы Опыт теоретико-эмпирического анализа проблемы мониторинга социально-психологической компетентности субъектов среднего и высшего профессионального образования

- Природопользование : словарь-справочник/авт.-сост. Н.Ф. Реймерс. -М.: Мысль, 1990. -637 с.

- Майоров, А.Н. Мониторинг как научно-практический феномен /А.Н. Майоров//Школьные технологии. -1998. -№ 5. -С. 25-49.

- Белкин, А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство /А.С. Белкин. -Челябинск: ЮУКИ, 2004. -367 с.

- Орлов, А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании /А.А. Орлов//Педагогика. -1996. -№ 3. -С. 45-51.

- Мониторинг в образовательном процессе вуза: Опыт теоретико-эмпирического анализа проблемы управления качеством профессиональной подготовки кадров. Мониторинг /Г.А. Герцог, Е.А. Гнатышина, В.В. Садырин. -М.: ИКЦ «Академкнига», 2011. -296 с.

- Энциклопедия профессионального образования : в 3 т./под ред. С.Я. Батышева. -М.: Изд-во АПО, 1999. -Т. 2: М -П. -442 с.

- Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении: Деловые советы /А.М. Новиков. -М.: Изд-во АПО РАО, 1996. -302 с.

- Поташник, М.М. Управление развитием образовательного процесса /М.М. Поташник//Педагогика. -1995. -№ 2. -С. 20-26.