Опыт выделения экзоморфодинамических уровней на Окинском плоскогорье (Восточный Саян)

Автор: Масютина Юлия Анатольевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2-3 (21), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы выделения экзоморфодинамических уровней на территории Окинского плоскогорья (Восточный Саян). Оценена роль геолого- геоморфологического и ландшафтно-климатического факторов, обусловливающих проявление вертикальной дифференциации процессов экзогенного рельефообразования на изучаемой территории и определяющих специфику их протекания в пределах конкретного интервала высот. В результате исследования на плоскогорье было выделено четыре экзоморфодинамических уровня: нижний котловинный, нижний долинный, средний и вершинный, для каждого из которых описаны характерные комплексы рельефа и структура современного экзогенного рельефообразования, где были выделены ведущие и сопутствующие процессы. Для двух нижних уровней ведущими являются флювиальные и склоновые водно-эрозионные процессы с существенным участием гравитационно-склоновых и криогенных, средний и вершинный же уровни характеризуются бесспорным господством криогенно-склоновых и криогенных процессов, влияние флювиального рельефообразования здесь значительно снижено.

Высотный пояс, экзоморфодинамический уровень, экзогенное рельефообразование, плоскогорье

Короткий адрес: https://sciup.org/148325504

IDR: 148325504 | УДК: 551.4.042 | DOI: 10.18101/2542-0623-2022-2/3-89-100

Текст научной статьи Опыт выделения экзоморфодинамических уровней на Окинском плоскогорье (Восточный Саян)

Для горных территорий особую актуальность имеет выделение геоморфологических уровней, обусловливающих специфику современного экзогенного рельефо-образования в пределах определенного интервала высот, что дает представление не только о процессах, протекающих на данной территории, но о системе рельефо-образования в целом, закономерностях и взаимосвязях между этими процессами. В свою очередь, построение системы из разрозненных элементов является неотъемлемой частью научного поиска.

Территория исследования

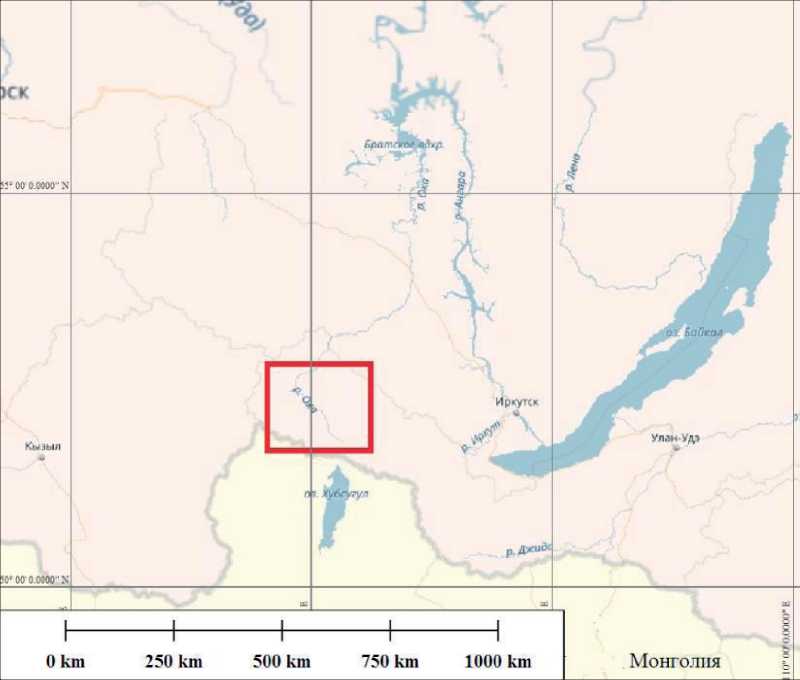

Окинское плоскогорье расположено на юго-востоке Восточного Саяна и занимает площадь около 11000 км 2 (рис. 1). Изучаемая территория, со всех сторон окруженная горными хребтами и массивами высотой 3 000 и более метров (массив Мунку-Сардык 3 491 м), также характеризуется четко выраженной дифференциацией высот — от 1175 м на северо-западе в Окинской котловине до 2900 м в центральной части на Сорокских гольцах. Плоскогорье представляет собой реликт мел-палеогеновой поверхности выравнивания, формирование которой происходило, прерываясь этапами тектонической активизации [Аржанникова, 2013], в результате чего здесь сформировались три разновысотные морфоструктурные ступени, отличающиеся морфологическим обликом. В геологическом строении принимают участие протерозойские сильно метаморфизированные породы (гнейсы, кристаллические и слюдистые сланцы, мраморы, известняки и пр.), протерозойские и палеозойские гранитоиды, неогеновые базальты и генетически разнообразные четвертичные отложения. Плоскогорье относится к зоне сплошного развития многолетнемерзлых пород со средней мощностью 300–500 м и температурами мерзлого слоя от -1 до -5°С. На всей исследуемой территории господствует резко континентальный климат.

Рис. 1. Район исследований

Для изучения климатических особенностей были проанализированы многолетние погодные данные для станций Орлик и Ильчир (данные с 60-х по 90-е гг. XX в. представлены в Научно-прикладном справочнике по климату [1991], для анализа современной динамики использовался архив погоды станции Орлик за период с 01.2010 по 01.2022 г.)1. Согласно имеющимся современным материалам для метеостанции Орлик (1373 м) среднегодовые показатели температуры составляют -3, 4°С 2 , а для станции Ильчир (2073 м) уже -6,1°С. При этом среднемесячные температуры зимнего периода на метеостанции Орлик значительно ниже, чем на станции Ильчир (сказывается влияние температурных инверсий). В летнее же время это соотношение обратное. Отличается и режим увлажненности — среднегодовое количество осадков на станции Ильчир превышает показатель станции Орлик почти на треть (467 и 325 мм соответственно)3.

Теория и методология

Высотная поясность — универсальная географическая закономерность пространственной дифференциации ландшафтов в горах [Авессаламова, 2002]. Для определения и описания смены геоморфологических условий с высотой также используются термины — ярусность рельефа и геоморфологические уровни. В различных источниках эти определения в той или иной степени синонимичны, однако во избежание путаницы данные понятия следует разграничить. Термин «ярусность рельефа» имеет два толкования4, в первом варианте ее определяют как последовательную смену типов рельефа, обусловленную климатической зональностью. В этом случае по вертикали в горах выделяются пояса нивального, гумид-ного и аридного климата с соответствующими им морфокомплексами и системой экзогенных рельефообразующих процессов. Во втором случае под ярусностью рельефа понимают систему поверхностей выравнивания, расположенных на разной высоте и образующих разновозрастные ярусы рельефа. В данной статье при использовании термина подразумевается второе определение и таким образом ярусы рельефа на Окинском плоскогорье — это морфоструктурные ступени, сформированные в результате развития территории, смены этапов тектонического покоя и активизации. Следующий термин «геоморфологический уровень» был предложен К. К. Марковым [1948] для описания изменения рельефа и условий рельефообразования с высотой под воздействием как экзогенных, так и эндогенных факторов.

В настоящей статье, для того чтобы подчеркнуть направленность на изучение рельефообразующих процессов в системе, применяется термин «экзоморфоди-намический уровень». Это понятие также комплексное, как «геоморфологический уровень». Однако в данном случае происходит смысловой уклон в сторону системы именно экзогенных рельефообразующих процессов, находящихся во взаимодействии друг с другом, соподчиненности и взаимообусловленности, зависящих от климатических условий, геологического строения, морфологии, характера осадочного покрова. При выделении экзоморфодинамических уровней каждый процесс изучается не отдельно, а в структуре современного экзогенного рельефо-образования, выявляется его место в этой структуре.

Итак, высотная ландшафтно-климатическая поясность и наличие морфоструктурных ярусов обусловили вертикальную дифференциацию процессов экзоморфогенеза на Окинском плоскогорье. Здесь выделяются следующие ландшафтно-климатические пояса: горно-таежный (примерно до высот 1800 м, характеризуется преобладанием лиственничных, реже кедрово-лиственничных, лесов); подгольцовый (расположен выше отметок 1800-1900 м, включает пояс распространения разреженных угнетенных лиственничников, а также типичных сообществ кустарниковых тундр, преимущественно распространенных в днищах троговых долин); гольцовый (выше 2200 м, здесь повсеместно развиты ландшафты лишайниковых и каменистых тундр), занимающие большую часть его территории [Холбоева, 2011; Суворов, Китов, 2013]. На склонах южной экспозиции на высотах 1175-1400 м в Окинской котловине обширные площади заняты степью и лесостепью.

Под влиянием вертикальной дифференциации ландшафтно-климатических условий на плоскогорье формируется два типа экзогенного морфогенеза — гумидный умеренный и перигляциальный. Первый преобладает на высотах до 1700-1800 м и характеризуется ослаблением механической денудации склонов, интенсивным долинообразованием, преобладанием линейной денудации над площадной. Для второго (преобладает на высотах от 1800–1900 м и выше) характерны интенсивные процессы механического выветривания, массовое перемещение рыхлого материала (за счет криогенно-склоновых процессов) и соответственно преобладание площадной денудации над линейной. Степень выраженности типа экзогенного морфогенеза в той или иной степени будет зависеть не только от ландшафтно-климатического пояса, но и от геологических и морфологических особенностей местности, поэтому говорить о системе процессов рельефообра-зования необходимо, при этом следует учитывать влияние структурных ярусов плоскогорья, каждый из которых помимо определенного набора климатических характеристик имеет индивидуальные морфологические, геологические особенности и историю развития, влияющие на характер современного рельефообра-зования. Первый ярус (ступень по Г. Ф. Уфимцеву [2007]), представляет собой наиболее высокие участки плоских и пологовыпуклых междуречий (от 2200 м). Второй, более низкий, выделяется на высотах от 1700-1900 до 2100-2200 м и отличается наиболее масштабными следами ледниковой деятельности в плейстоцене, представленными в современном рельефе широкими троговыми долинами с пологими и среднекрутыми склонами, плавно переходящими в междуречья. Формирование третьего яруса связано с усилением эрозионного вреза в центральной и северной частях плоскогорья, включая Окинскую котловину. Здесь долины имеют крутые склоны, террасированные днища и врезаны во второй или первый ярусы плоскогорья.

Таким образом, для выделения экзоморфодинамических уровней был изучен комплекс климатических факторов, определены тип ландшафтно-климатической поясности и количество поясов, проведено более детальное изучение морфологических комплексов в пределах структурных ярусов (ступеней). Изучена и прослежена корреляция между высотными отметками ярусов и ландшафтно-климатическими поясами. Нижний структурный ярус занят горно-таежным поясом; средний — подгольцовым и гольцовым; верхний ярус характеризуется повсеместно распространенными гольцовыми ландшафтами каменистых тундр.

В данном исследовании широко использовался метод дешифрирования космических изображений, что позволило определить ландшафтное разнообразие территории, выделить протекающие здесь экзогенные геоморфологические процессы. Для дешифрирования применялись снимки высокого разрешения (QuickBird, WorldView-1, -2), для изучения общей структуры ландшафтов использовались снимки среднего разрешения (Landsat 7).

Помимо дешифрирования космических изображений при изучении распределения экзоморфодинамических уровней на плоскогорье проводились наблюдения на местности с полным анализом структуры рельефообразования на выбранных ключевых участках, на остальной площади проводились маршрутные исследования, затем полученные данные были экстраполированы на изучаемую территорию. Данные, полученные в ходе анализа структуры рельефообразования, сопоставлялись с ландшафтно-климатическими поясами, структурными ярусами, в этом же контексте оценивались особенности топографии, геологического строения, характер рыхлых отложений. При анализе структуры современного экзогенного рельефообразования использовалась классификация процессов экзогенного релье-фообразования суши В. Б. Выркина [1986], а методологической основой стала концепция ведущего процесса рельефообразования, разработанная в Институте географии СО РАН им. В. Б. Сочавы [Выркин, 2008].

Обсуждение результатов

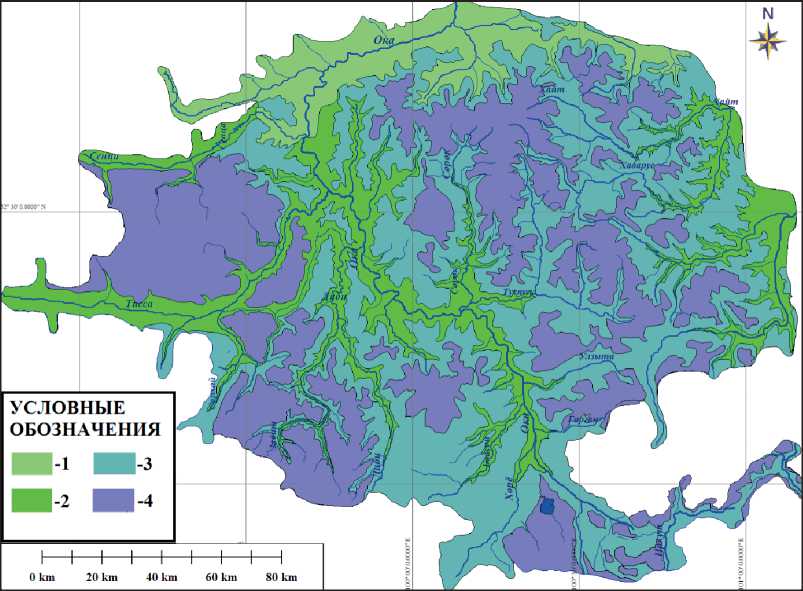

В ходе исследования на Окинском плоскогорье было выделено четыре экзомор-фодинамических уровня: нижний котловинный, нижний долинный (транзитный), средний (денудационно-аккумулятивный) и вершинный (денудационный) (рис. 2).

Для каждого уровня были изучены и описаны наиболее характерные морфологические комплексы рельефа с протекающими в их пределах процессами рельефообразования.

Нижний котловинный уровень выделяется в интервале высот 1 175-1400 м и занимает днище Окинской котловины и аккумулятивные части склонов ее горного окружения. Морфология, обусловленная котловинным характером местности, определяет условия развития рельефообразования — со склонов окружающих горных массивов происходит постоянное поступление рыхлых осадков за счет разнообразных склоновых процессов. Значительное количество легко размываемых отложений и развитие степной растительности приводят к активизации эрозионных процессов.

Для территории уровня характерны следующие морфологические комплексы рельефа.

Пойменно-русловой комплекс Оки и низовий ее притоков (Жом-Болок, Сенцы, Сайлаг). Ведущее значение имеет флювиальное рельефообразование. На крутых склонах глубоко врезанных русел интенсивно протекают обвально-осыпные

Рис. 2. Карта экзоморфодинамических уровней Окинского плоскогорья: 1 — нижний котловинный; 2 — нижний долинный (транзитный); 3 — денудационно-аккумулятивный (средний); 4 — денудационный (вершинный)

Комплекс аллювиальных равнин р. Оки. На поверхностях плоских, слабонаклонных или волнистых широких террасовых площадок практически повсеместно развиты степные ландшафты, что формирует структуру рельефообразования, характерную только для котловинного уровня. Ведущими здесь будут склоновые водно-эрозионные, в том числе термоэрозионные, процессы, выраженные в образовании промоин и рытвин. Повсеместно развиты криогенные процессы — моро-зобойное растрескивание, пучение и просадки. Локально отмечено развитие эоловых процессов.

Склоны горного окружения. На остепненных горных склонах южной и юго-западной экспозиции ведущая роль принадлежит широкому спектру склоновых водно-эрозионных процессов, среди которых образование оврагов, промоин и рытвин, деятельность временных горных потоков (в том числе микроселевая), делювиальный смыв. Густая же лесная растительность на северных и северо-восточных склонах препятствует интенсивному развитию склоновых водно-эрозионных процессов, здесь основным является процесс медленного массового смещения рыхлого материала — крип. Сопутствующими для степных и лесных склонов являются флювиальные процессы в руслах водотоков, стекающих со склонов окружающих хребтов. Такие русла имеют очень крутое падение, что благоприятствует формированию в них селевых потоков. Наибольшее количество рек, обладающих селевым типом русла, стекает со склонов хр. Кропоткина. К сопутствующим относится весь спектр гравитационно-склоновых процессов. Следует отметить возможность схода лавин на этих участках в результате большей длины склонов по сравнению с коренными склонами речных долин, длина которых недостаточна для лавинообразования.

Отдельно следует выделить вулканогенный комплекс долины р. Жом-Болок, возникший в результате долинного излияния базальтовых лав на границе плейстоцена — голоцена. Морфологический облик характеризуется сложным бугристо-западинным рельефом с большим количеством пустот и провалов. Такой рельеф сформировался в результате торошения застывавших в лавовом потоке базальтовых глыб. Ведущими процессами здесь являются флювиальные р. Жом-Болок, криогенное пучение и просадка.

Нижний долинный уровень выделяется на высотах от 1200 до 1700-1800 м и занимает днища и склоны глубоко врезанных в поверхность плоскогорья долин рек Оки (от устья р. Жохой до устья р. Сенцы) Тиссы, Сенцы, Диби и их притоков, низовий правых притоков Оки (рек Гарган, Улзыта, Сорок и более мелких водотоков), придолинные участки междуречий. Для уровня характерны горно-таежные ландшафты с развитием в поймах интразональных растительных сообществ (кустарниковые заросли, осиново-тополево-лиственничные леса, разнотравные суходольные и заливные луга [Холбоева, 2011]).

Для нижнего долинного уровня также были выделены следующие наиболее характерные морфокомплексы рельефа.

Пойменно-русловые комплексы глубоко врезанных долин. Ведущими здесь являются все виды флювиального рельефообразования. При анализе современной направленности русловых процессов [Масютина, 2020] на большинстве участков русел было выявлено равновесное соотношение эрозии и аккумуляции (преобладание транспорта наносов). Сопутствующие процессы: гидрогенное сползание и течение, представленные оплыванием дерновой части грунта на склонах пойм; обвально-осыпные, развивающиеся при подрезании водным потоком террас или морен; криогенные, распространенные повсеместно на площадках пойм.

Пойменно-террасовые комплексы днищ глубоко врезанных долин. Данный тип морфокомплексов выделен в пределах плоских, холмистых и наклонных площадок высоких пойм, надпойменных террас и их склонов. На некоторых участках рельеф осложняется фрагментами моренных гряд. Практически повсеместно ведущую роль играют криогенные процессы (преимущественно криогенная сортировка с формированием разнообразных микроформ). К сопутствующим относятся склоновые процессы медленного массового смещения осадочного чехла на склонах пойм и террас, локально отмечены осыпи, сплывы, обвалы и камнепады.

Коренные склоны глубоко врезанных долин. Глубокий эрозионный врез основных рек в поверхность плоскогорья способствует формированию значительных по крутизне и длине склонов, характеризующихся разнообразием протекающих на них процессов. Главным показателем, от которого будут зависеть интенсивность и вид склонового процесса, является крутизна склона. По результатам наблюдений на местности и дешифрирования космических изображений на коренных склонах долин уровня можно выделить участки скальных обнажений крутизной более 35°, характеризующиеся ведущей ролью гравитационно-склоновых процессов (осыпе-и обвалообразование, камнепады); скалистые склоны крутизной до 35–37°, редко до 40°, с ведущей ролью склоновых водно-эрозионных процессов, представленных деятельностью временных горных потоков, включая сход микроселей; склоны крутизной 25–35°, покрытые тонким слоем рыхлых незадернованных или слабозадернованных осадков, где развиваются процессы гидрогенного сползания и течения (массовые сплывы грунта по скалистому субстрату) с участием водно-эрозионных процессов (делювиальный смыв с отдельными проявлениями схода склоновых селей); склоны крутизной до 20–25°, покрытые густой лесной растительностью, являются ареной развития крипа с отдельными проявлениями склоновых водно-эрозионных процессов.

Придолинные плоские, средне- или пологонаклонные участки междуречий. Практически повсеместно ведущее значение имеют криогенные процессы, представленные преимущественно морозной сортировкой. На переувлажненных участках преобладает морозобойное растрескивание с образованием полигональных форм. Отдельные участки покрыты древним курумовым чехлом и характеризуются сложным бугристо-западинным рельефом, здесь ведущее значение приобретают сезонные пучение и просадка. Среди сопутствующих процессов следует отметить склоновые массовые перемещения материала — крип. Локально, в пределах сбросовых уступов, развиваются гравитационно-склоновые и склоновые водно-эрозионные процессы.

Средний (денудационно-аккумулятивный) уровень выделен в интервале высот 1800-2200 м, в зоне развития кустарниковых и кустарничковых тундр, тундровых редколесий. На юге и юго-востоке плоскогорья в пределах указанных высот практически повсеместно распространены следы плейстоценовых оледенений, обусловившие сглаженные очертания рельефа — широкие троговые долины с пологими или среднекрутыми склонами, плавно переходящими в междуречья. На северо-востоке криогенно-склоновые процессы выполаживают склоны, создавая облик, морфологически сходный с вышеописанными участками. В целом денудационно-аккумулятивный уровень характеризуется пресыщенностью рыхлыми отложениями, что оказывает существенное влияние на структуру экзогенного рельефообразования.

Морфологические комплексы рельефа, выделенные в пределах уровня.

Склоны и днища речных долин (Оки от истока до устья р. Хорё, Жохой, Мон-гоша, Ишунда, участки среднего течения р. Боксон и Хорё, Улзыта и Гарган в верхнем и среднем течении, верховья р. Урик, Иркут и Китой, а также рек, стекающих со склонов Бельских гольцов — Сорока, Тустука, Хадаруса и их притоков). Средний экзоморфодинамический уровень является ареной господства криогенно-склоновых (солифлюкции) и криогенных процессов. Практически повсеместно на пологих и среднекрутых склонах, покрытых горно-тундровой растительностью, развивается солифлюкция с формированием специфического солифлюкционно-деллевого рельефа. Согласно данным наблюдений и дешифрирования космических изображений наиболее интенсивно этот процесс протекает на склонах крутизной 7–10°. В днищах рек развивается широкий спектр криогенных процессов; флювиальные играют ведущую роль непосредственно в руслах и поясе русло-формирования. В связи с перегруженностью русел осадками в пределах среднего уровня ведущую роль играют боковая эрозия и аккумуляция. Среди сопутствующих процессов распространены склоновые водно-эрозионные (преимущественно термоэрозия); криогенно-склоновые — курумообразование на локальных участках склонов, крутизной 15–20° и более; склоновые блоковых движений — оплывание дерна в основном на склонах пойм.

Плоские или холмистые междуречья с повсеместными следами плейстоценовых оледенений. Современное рельефообразование представлено разнообразными криогенными процессами.

Вершинный (денудационный) уровень выделен выше 2200 м. Занимает вершинные части пологокупольных останцовых массивов и плоских высоко поднятых базальтовых плато, на которых развиты гольцовые ландшафты каменных мохово-лишайниковых тундр, характеризующиеся несомкнутым растительным покровом.

В пределах вершинного экзоморфодинамического уровня выделены следующие морфологические комплексы рельефа.

Пологокупольные междуречья (представляющие собой останцы гранитных интрузий) с участками верховий рек. Ведущие процессы — повсеместно курумо-образование. Сопутствующие процессы: нивальные — снежниковая абразия — формирование нивальных ниш в пределах истоков рек, водосборных воронок временных водотоков; весь спектр гравитационно-склоновых процессов на крутых стенках каров. Развитие типичных флювиальных форм здесь подавляется процессами курумообразования — в долины верховий выносится большое количество крупнообломочного материала, преобразуемого в так называемые долины-ку-румы, где сток полностью переходит в подземный.

Плоские широкие междуречные участки высоких базальтовых плато. Здесь повсеместно господствуют процессы криогенного рельефообразования — преимущественно морозное выветривание, поскольку развитие других процессов криогенного класса ограничено маломощным осадочным чехлом. При возрастании мощности рыхлого покрова (у подножий склонов) развивается криогенно-структурный микрорельеф. Сопутствующим процессом является структурная солифлюкция, возникающая уже на очень пологих склонах с несомкнутыми растительным покровом и протекающая совместно с криогенными процессами.

Долины верховий рек в пределах высоких базальтовых плато. На склонах долин верховий большую интенсивность приобретают процессы солифлюкции, как структурной, так и с формированием типичного для плоскогорья солифлюк-ционно-деллевого рельефа, криогенные процессы представлены в первую очередь термокарстом и формированием бугров пучения, флювиальные процессы играют ведущую роль непосредственно в пределах русел.

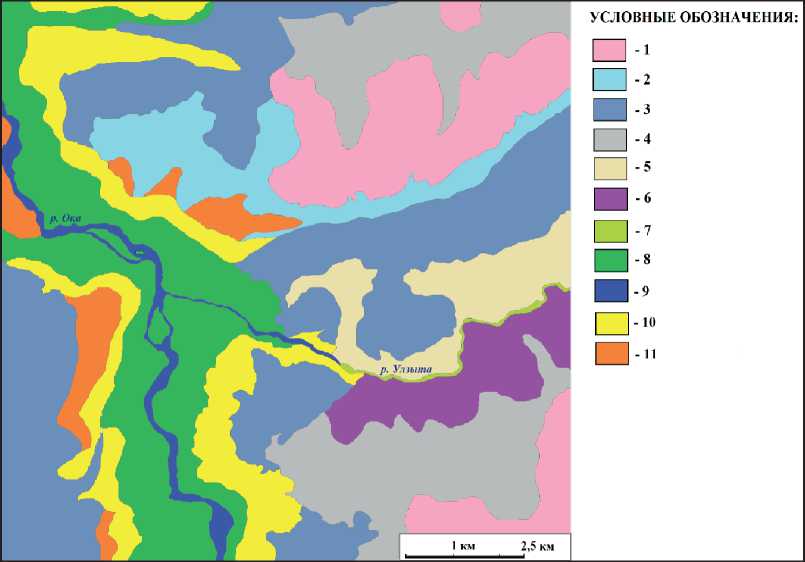

В результате проведенных исследований была составлена карта морфологических комплексов рельефа в пределах трех экзоморфодинамических уровней: нижнего долинного, среднего и вершинного (рис. 3).

Рис. 3. Морфологические комплексы рельефа на ключевом участке Окинского плоскогорья в пределах нижнего долинного, среднего и вершинного экзоморфодинамических уровней (см. легенду ниже)

Легенда к карте морфологических комплексов рельефа Окинского плоскогорья. Вершинный уровень : 1 — пологокупольные гольцовые междуречья, с повсеместным господством процессов курумообразования; средний уровень : 2 — участки междуречий, расположенные в пределах подгольцового и гольцового поясов, характеризующиеся ведущей ролью криогенных процессов на древнем, прекратившем свое развитие курумовом чехле; 3 — склоны долин и междуречий с ведущим значением криогенно-склоновых (солифлюкции и дефлюкции) и криогенных процессов; 4 — долины и междуречья очень малых рек и ручьев, гольцового пояса с повсеместным интенсивным развитием солифлюкции; 5 — плоские переувлажненные днища троговых долин, заполненные ледниковыми отложениями и охваченные интенсивными криогенными процессами; 6 — нижние участки склонов троговых долин с преобладающими солифлюкционно-дефлюкционными процессами; 7 — русла в пределах гольцового и подгольцового поясов с ведущей ролью флювиальных процессов; нижний долинный уровень : 8 — днища глубоко врезанных долин, расположенных в пределах горно-таёжного пояса, комплекс высоких пойм и надпойменных террас, ведущее значение имеют процессы криогенной сортировки, растрескивания, пучения и просадки; 9 — русла и участки низкой поймы глубоко врезанных долин с ведущим значением флювиальных процессов (русловой и донной эрозии, русловой аккумуляции); 10 — коренные склоны глубоко врезанных долин с развитием на них широкого спектра склоновых процессов, включая водно-эрозионно-и гравитационно-склоновые, а также процессы гидрогенного сползания и течения; 11 — придолинные участки междуречий, расположенные в пределах границы леса, с ведущим значением криогенных процессов.

Выводы

Ландшафтно-климатическая поясность, наличие морфоструктурных ярусов предопределили вертикальную дифференциацию процессов экзогенного релье-фообразования на территории Окинского плоскогорья, обусловившую выделение четырех экзоморфодинамических уровней, отличающихся собственной структурой рельефообразующих процессов. Обширные, высоко поднятые над остальной территорией плоскогорья плато-базальты и пологокупольные останцы определили выделение вершинного экзоморфодинамического уровня, в пределах которого господствуют криогенно-склоновые и криогенные процессы. Морфологический облик среднего экзоморфодинамического уровня обусловлен, главным образом, плейстоценовыми оледенениями, значительно сгладившими первоначальные очертания рельефа и оставившими большое количество осадочного материала. Территория уровня, занятая тундрой и лесотундрой, пресыщенная рыхлыми отложениями, характеризуется доминированием криогенных и криогенно-склоновых (солифлюкция) процессов. Курумообразование на более высоком вершинном уровне обусловливает развитие здесь солифлюкционных процессов, которыми, в свою очередь, в днища долин выносится большое количество осадков, перегружающих русла водотоков, что приводит к преобладанию среди всего спектра флювиальных процессов аккумуляции и боковой эрозии. На высотах ниже 1600-1700 м происходит усиление эрозионного вреза и значительное увеличение водности водотоков за счет принятия притоков основными реками. Крутые склоны долин, сформированные в результате усиленного эрозионного вреза, благоприятствуют развитию гравитационно-склоновых и склоновых водно-эрозионных процессов, ведущими же здесь бесспорно являются флювиальные процессы.

Таким образом, изучение современного рельефообразования в системе дает возможность проследить закономерности протекания и изменения процессов, их обусловленность не только сложившимися ландшафтными и геоморфологическими особенностями, но и самими процессами рельефообразования. Это же позволяет выделить геоморфологические (экзоморфодинамические) уровни, которые сами по себе являются выражением системы процессов рельефообразования на территории плоскогорья, с более глубоким изучением их структуры внутри самих уровней.

Список литературы Опыт выделения экзоморфодинамических уровней на Окинском плоскогорье (Восточный Саян)

- Авессаламова И. А., Петрушина М. Н., Хорошев А. В. Горные ландшафты: структура и динамика /. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 158 с. Текст: непосредственный.

- Аржанникова А. В. Возраст формирования и деструкции мезозойско-кайнозойской поверхности выравнивания в Восточном Саяне / А. В. Аржанникова, М. Жоливе, С. Г. Аржанников [и др.] // Геология и геофизика. 2013. Т. 54, № 7. С. 894-905. Текст: непосредственный.

- Выркин В. Б. Классификация экзогенных процессов рельефообразования // География и природные ресурсы. 1986. № 4. С. 20-24. Текст: непосредственный.

- Выркин В. Б. Современные экзогенные процессы рельефообразования: картографирование, анализ структур, районирование // География и природные ресурсы. 2008. № 4. С. 123-129. Текст: непосредственный.

- Марков К. К. Основные проблемы геоморфологии. Москва: Географгиз, 1948. 343 с. Текст: непосредственный.

- Масютина Ю. А. Морфодинамика пойменно-русловых систем Окинского плоскогорья (Восточный Саян) // Природа Внутренней Азии. 2020. № 2. С. 55-63. Текст: непосредственный.

- Суворов Е. Г., Китов А. Д. Ландшафтная структура юго-восточной части Восточного Саяна // География и природные ресурсы. 2013. № 4. С. 107-114. Текст: непосредственный.

- Уфимцев Г. Ф., Щетников А. А., Филинов И. А. Окинское плоскогорье как особенный элемент орографии Восточной Сибири // Геоморфология. 2007. № 4. С. 96-103. Текст: непосредственный.

- Холбоева С. А. Структура растительного покрова Окинского плоскогорья (Восточный Саян) // Учебные записки ЗабГГПУ 2011. № 11. С. 214 - 217. Текст: непосредственный.