Организация самостоятельной работы студентов медицинского вуза с применением технологии "перевернутый класс"

Автор: Пащенко С.И., Малиновская Н.А., Маховых М.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 3 (69), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Основная идея исследования заключается в том, что использование в образовательном процессе медицинского вуза технологии «перевернутый класс», включающей задания творческой направленности, способствует формированию у студентов комплекса универсальных компетенций, связанных с реализацией умений анализировать, обобщать, делать выводы; содействует развитию мыслительной деятельности и критического мышления, совершенствованию долгосрочной памяти и в целом повышению качества обучения студентов. Меняется и роль преподавателей, она в значительной мере связана с подготовкой методических материалов, задач и заданий для организации эффективной самостоятельной работы студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Цель статьи - теоретически обосновать эффективность организации самостоятельной работы студентов первого курса медицинского университета с использованием образовательной технологии «перевернутый класс» и апробировать ее при организации внеаудиторной самостоятельной работы. Доказать, что работа с использованием педагогической технологии «перевернутый класс» способствует изменению отношения студентов к образовательному процессу и меняет взгляд преподавателей на его организацию. Методология и методы исследования. Методологической базой исследования являются компетентностный и системно-деятельностный подходы. Применен комплекс исследовательских методов: теоретические - изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы, систематизация, сравнение, моделирование, прогнозирование и обобщение; эмпирические - анкетирование, беседа, тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности обучающихся. Результаты исследования. Практическая значимость работы заключается в том: - что обоснована эффективность применения технологии «перевернутый класс» при организации самостоятельной работы студентов медицинского университета; - уточнено понятие «внеаудиторная самостоятельная работа студентов» в условиях применения педагогической технологии «перевернутый класс». - предложены оригинальные методы и приемы организации внеаудиторной работы студентов - ментальные карты, элементы ТРИЗ-педагогики, использование «синонимического ряда вопросительных слов, составление ситуационных задач медико-практической направленности; - обосновано, что предложенные задания творческого характера могут быть применимы при изучении теоретического материала любого учебного предмета медицинского вуза; - такой метод работы с теоретическим материалом, как ментальные карты (интеллектуальные карты), может быть использован не только при работе со студентами, но и при написании лекций профессорско-преподавательским составом.

Образовательная технология «перевернутый класс», ментальные карты, самостоятельная работа, синонимический ряд вопросительных слов, ситуационные задачи медицинской направленности

Короткий адрес: https://sciup.org/144163236

IDR: 144163236 | УДК: 37.022

Текст научной статьи Организация самостоятельной работы студентов медицинского вуза с применением технологии "перевернутый класс"

П остановка проблемы. Назначением курса общей химии в медицинском вузе считаем обеспечение формирования исходной химической грамотности как фундамента медицинского образования. Знание основ химии, основополагающих идей, понятий, законов, закономерностей, теорий требуется для изучения других химических и профессиональных дисциплин. Врач должен владеть определенной суммой знаний, необходимой для рассмотрения физико-химической сущности и механизмов процессов, происходящих в человеческом организме, понимать процессы, протекающие на молекулярном и клеточном уровнях. Для профессионального роста важным является развитие логического мышления и таких интеллектуальных умений, как анализ, сравнение, моделирование, прогнозирование.

Методология и методы исследования. Методологической базой исследования являются компетентностный и системно-деятельностный подходы. Применялся комплекс исследовательских методов: теоретические - изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы, систематизация, сравнение, моделирование, прогнозирование и обобщение; эмпирические - анкетирование, беседа, тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности обучающихся.

Обзор научной литературы. Интересно проследить, как меняется представление о самостоятельной работе обучающихся начиная от классических воззрений педагогов-исследователей до работ современных преподавателей высшей школы, строящих образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Над совершенствованием и внедрением в учебный процесс самостоятельной работы трудились такие исследователи, как С.И. Архангельский, А.Г. Молибог, Б.П. Есипов, М.Г. Гарунов, А. Алханов, В.А. Онищук, В.М. Монахов и многие другие. Все они вкладывали в термин «самостоятельная работа» различное содержание. Это и самостоятельный поиск необходимой учебной информации, и ее использование в практической деятельности, и творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе лекции, и подготовка к практическим занятиям, зачетам, экзаменам; и работа без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время. При этом акцент делался на мотивации обучаю-щихся, развитии у них сознательного стремления достигнуть поставленной в задании цели, формировании интереса и способах оценки достигнутых результатов1. Таким образом, следуя за методологами-классиками, приходим к выводу, что определение целей и сущность самостоятельной работы2 многообразны.

Они по-разному раскрываются в авторском понимании в зависимости от соотношения таких основных компонентов, как деятельность обучающихся и преподавателей. Но есть и общие тенденции: самостоятельная работа определяется большинством авторов как специфический вид деятельности, для выполнения которой необходимо использовать активную мыслительную, поисково-исследовательскую и аналитическую деятельность [Морозли, Вострикова, 2019]. Исследователи доказывают, что самостоятельная работа способствует формированию таких черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к обучению, а также при изучении теоретического материала повышает качество выполнения практических заданий.

При всем различии в подходах к определению самостоятельной работы они не противоречат друг другу, а, скорее, дополняют. Единого определения на сегодня не сложилось. На наш взгляд, более точное и современное определение самостоятельной работы дано авторами Н.А. Клочковой, О.В. Шороновой3. Они трактуют самостоятельную работу студентов как планируемую работу, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Добавляя свое понимание самостоятельной работы, подчеркнем, что мы видим ее как продуктивную деятельность студентов, в ходе которой они преобразуют известную информацию, добывают новые знания и умения, решают и составляют ситуационно-профессиональные, творческие задачи.

Таким образом, обобщая взгляды исследователей, можно расценивать самостоятельную работу студентов и как вид деятельности, и как одну из форм организации учебного процесса [Скрипкин, 2013]. С другой стороны, самостоятельную работу можно рассматривать и как метод обучения, и как средство организации учебного процесса [Репкина, 2021].

В работах исследователей, педагогов-практиков виды самостоятельных работ очень разнообразны [Поворознюк, 2012]. Методисты предлагают обширный перечень видов самостоятельных работ, не углубляясь в их методологию. В популярном и на сегодняшний день проблемном методе обучения сущность самостоятельной работы сводилась авторами лишь к усвоению знаний, умений, навыков. Самостоятельная учебная работа школьников ограничивалась работой с книгой, упражнениями, выполнением практических и лабораторных работ, проверочными самостоятельными, контрольными работами, диктантами, сочинениями.

На наш взгляд, это, скорее, организация работы по образцу. Она представляет определенную ценность для педагогов-практиков, но при этом не ориентирует их на поиск видов самостоятельных работ, соответствующих различным интеллектуальным уровням студентов.

В работе Н.А. Клочковой и О.В. Шороновой представлено единство трех взаимосвязанных форм самостоятельной работы: 1) внеаудиторная самостоятельная работа; 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя; 3) творческая работа4.

На наш взгляд, такой подход к классификации не точен. Он не соответствует тому разнообразию видов самостоятельных работ, которые представлены в теории и реализуются на практике. Иной подход к классификации самостоятельных работ представлен в трудах, развивающих творческий подход к организации самостоятельной деятельности студентов. Например, И.И. Малкин5 еще более 60 лет назад указывал, что исходным принципом классификации должен служить такой принцип, как степень самостоятельности и творчества студентов при выполнении работы. Он вводит уточнения в классификацию видов самостоятельных работ, в основе которой тип и вид определяются характером деятельности и целью. Он вычленяет четыре вида самостоятельных работ: 1) репродуктивный; 2) познавательно-поисковый; 3) познавательно-практический; 4) творческий. Описанная

классификация И.И. Малкина нашла продолжение в работах других авторов. Так, в работах П.И. Пидкасистого [Пидкасистый, 1980] предложена следующая классификация видов самостоятельной работы: воспроизводящий, реконструктивно-вариативный, эвристический и творческий. В ходе работы студенты уделяют меньше внимания действиям по образцу, а больше - самостоятельному планированию выполнения работы, определяют цель работы, вносят коррекцию в процессе деятельности.

Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа классификаций самостоятельной внеаудиторной работы студентов, отметим, что их целесообразно разделить на следующие виды:

-

– воспроизводящий, или репродуктивный;

-

– познавательно-поисковый;

-

- творческие виды, в том числе и научно-исследовательский.

В статье мы придерживались данной классификации видов самостоятельных работ6, внося по итогам исследования свою интерпретацию.

В вузовском обучении основной формой организации самостоятельной работы становится внеаудиторная деятельность, так как изучаемый объем теоретического материала существенно увеличивается. На наш взгляд, внеаудиторная работа приобрела главенствующее место в педагогической технологии «перевернутый класс» [Стафеева, Иванова, Шуварин, 2022]. Данная технология требует большей организации и подготовки со стороны преподавателя [Singh, 2003; Токмаков, Токмаков, Лупандин, 2021].

Педагогическая технология «перевернутый класс» предполагает организацию изучения предмета в основном в виде внеаудиторной работы. Она целесообразна там, где студенты (наряду с очными занятиями) ведут практическую работу в больницах и клиниках. Поэтому не всегда могут присутствовать на лекциях и лабораторных занятиях [Simpson, Richards, 2015; Dahme et al., 2022].

На наш взгляд, одним из эффективных методов изучения теоретического материала во внеаудиторной работе являются ментальные карты. Автором этого метода когнитивной визуализации является Тони Бьюзен [Бьюзен, 2021].

Сегодня функция преподавателя существенно изменилась. Он должен способствовать качественной самоорганизации внеаудиторной работы студентов путем предоставления пакета необходимого материала по данной теме: лекций, видеороликов, тестов, практических заданий7.

Также изменилась и роль студентов: из ведомого участника процесса обучающийся становится самостоятельной единицей, субъектом, несущим ответственность за качество своих знаний. К началу обучения в вузе каждый студент уже приобрел опыт самоорганизации при изучении учебной программы в школе. Однако при обучении в вузе требования к самостоятельной работе существенно возрастают, так как они связаны с освоением сложных профессиональных компетенций [Ибрагимов, Ибрагимова, 2019].

Результаты проведенного анкетирования показывают, что студенты различаются по уровню готовности к реализации требований, предъявляемых к организации самостоятельной работы. Выделяются две основные группы студентов. Первая (меньшая) характеризуется тем, что студенты ориентированы на выполнение заданий самостоятельной работы и обладают универсальными учебными компетенциями, позволяющими успешно справиться с требованиями к ее выполнению (умением понимать и запоминать полученную информацию, логически мыслить, воспроизводить материал письменно и устно и т.д.). Студенты второй группы (большая часть) не имеют устойчивой ориентации на постоянное выполнение самостоятельной работы при освоении учебного материала и нуждаются в обучении приемам и навыкам самоорганизации.

Одним из факторов, определяющих эффективность самостоятельной работы, является знание того, как надо работать. Самостоятельная работа вызывает у студентов, особенно первых курсов, ряд трудностей. Главная трудность связана с необходимостью самостоятельной организации своей работы [Абасов, 2007; Бугай, 2014; Бельчикова, Кокшарова, Морозова, 2021].

Результаты исследования. Анализ результатов проведенного анкетирования позволяет сделать вывод, что от 15 до 20 % студентов относят неудачи при выполнении самостоятельных работ к неумению организовать свое рабочее время, отсутствию навыков самостоятельной работы с новым учебным материалом, что подтверждает данные исследователей О.В. Тихонова, И.А. Азизян, Н.В. Гречушкина [Тихонова, Ази-зян, Гречушкина, 2019].

Поэтому мы разделяем точку зрения исследователей, считающих, что важными являются поиск механизмов включения обучающихся в продуктивную учебную деятельность [Скрипкин, 2013], необходимость начинать работу со студентами с рекомендаций по организации учебного времени8. Согласно ФГОС ВО, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. При этом максимальный объем аудиторной работы составляет 24 академических часа, а внеаудиторной – 30 часов в неделю. Этого вполне достаточно для полноценного изучения теоретического материала, что подтверждают 100 % анкетируемых студентов. Проблема заключается в том, как с максимальной пользой и эффективностью использовать учебное время, то есть при 3 часах аудиторной работы (лекции, практические и лабораторные занятия) дома студент должен работать над изучением данного предмета примерно более 3 часов [Xu, 2005].

В процессе экспериментальной работы в целях наиболее эффективного распределения времени для выполнения внеаудиторной работы студентам было предложено выполнять задания ежедневно по 30 минут или три раза в неделю по 45 минут, распределяя задания малыми объемами. Результаты анкетирования показали, что 34 % студентов работают в соответствии с рекомендациями, а 45 % респондентов предпочитают выполнять задания в день перед занятием. Таким образом, снижается качество изучения лекционного материала, а значит, недостаточна эффективность самостоятельной работы, что согласуется с выводами, сделанными авторами О.А. Гаврилюк, С.Ю. Никулиной, Е.А. Мягковой [Гаврилюк и др., 2021]. Они отмечают, что у 95 % студентов отсутствует интерес к выполнению заданий и изучению теоретического материала. Наиболее интересными и мотивирующими заданиями признаются студентами практические работы в клиниках и симуляционных центрах, а также задания творческого характера.

Анализируя опыт своей работы, а также результаты, представленные в исследованиях и качество заданий, которые даются студентам для внеаудиторной работы [Гаврилюк и др., 2021], мы пришли к мнению, что классификация видов самостоятельной работы в технологии «перевернутый класс» может быть следующей:

-

– самостоятельная работа репродуктивного и репродуктивно-творческого вида;

-

– самостоятельная работа репродуктивноисследовательского вида;

-

– самостоятельная работа творческо-исследовательского вида;

-

– самостоятельная работа творческого вида.

Предлагая данную классификацию, исходим из следующих наблюдений: репродуктивный, репродуктивно-исследовательский и исследовательский виды самостоятельной работы могут сопровождаться творческим отношением к организации деятельности. Творческий (продуктивный) и воспроизводящий (репродуктивный) характер самостоятельной деятельности тесно связаны между собой. Воспроизводящий вид деятельности, как фундамент, служит первоначальным этапом развития самостоятельности, идет как этап накопления фактов и умений действовать по образцу и далее перерастает в творческую деятельность. Студенты работают над конспектами лекций, запоминают материал,

пересказывают. Все усилия прилагаются к запоминанию содержания лекции, чужой мысли. Мысль не «присваивается», не закладывается в долгосрочную память. Наблюдения показывают, что в памяти человека запечатлевается до 90 % того, что он делает сам, до 50 % того, что он видит, слышит и пишет, и только 10 % того, что он только видит или слышит. Поэтому для лучшего закрепления информации студентам предлагается организовать работу над содержанием лекций в форме ментальных карт.

Такая форма организации работы позволяет органично совмещать репродуктивную деятельность студентов с творческим отношением к содержанию лекции. В ходе работы мысль, заложенная лектором, «присваивается», осмысливается и «рождается» в ментальной карте в виде образа. Деятельность педагога заключается в прочтении лекции и предоставлении презентации данной лекции, создании учебных видеороликов, методических рекомендаций по составлению тестовых вопросов и ситуационных задач. Обсуждение ментальных карт на аудиторных занятиях проходит активно, с полной заинтересованностью всей студенческой группы.

Исходя из этого можно сделать вывод, что роль преподавателя сводится к созданию такого дидактического материала, который будет способствовать эффективности внеаудиторной работы, а также насыщать домашнюю работу практическими заданиями, ситуационными задачами медицинской направленности. Это приблизит теорию предмета к медицинской практике, внесет понимание того, что теория и практика неразрывны. Необходимо предложить такую организацию учебной деятельности, где будут присутствовать творчество, активная мыслительная деятельность, работа со словом, присутствие эмоциональной составляющей [Дробот, 2018].

Использование ментальных карт в курсе химии на протяжении пяти лет показало их несомненную эффективность. Анкетирование студентов первого курса (162 человека) выявило, что с подобным методом знакомы лишь единицы. Именно поэтому на первом занятии мы знакомим студентов с технологией обучения

«перевернутый класс» и с принципами работы с ментальными картами.

Технология «перевернутый класс» основана на самостоятельном овладении студентами учебным материалом (как правило, в виде презентаций лекций, видеолекций, специально подобранных или разработанных информационных материалов) вне аудитории с последующим обсуждением изученного и переносом знаний в новую ситуацию (решение практической задачи проблемного или творческого характера). Опыт реализации данной технологии на кафедре биохимии Красноярского государственного медицинского университета показал, что ее можно рассматривать как один из вариантов эффективной организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Однако в силу большой работы по подготовке дидактического материала, технология «перевернутый класс» еще не получила большого распространения [Дейнеко и др., 2019]. С увеличением числа преподавателей, на продвинутом уровне владеющих цифровыми технологиями, умеющих создавать видеоматериалы к занятиям, технология «перевернутый класс» займет ведущее место в преподавании.

Домашние задания в технологии «перевернутый класс» включают следующие виды деятельности: работа с презентациями лекций и видеолекциями, просмотр рекомендуемых обучающих видеороликов, работа с учебной литературой, составление ментальных карт, прохождение тестов по теме, составление собственных тестовых вопросов, составление задач обучающего характера, составление ситуационных задач и кейсов профессиональной (в нашем случае медико-биологической) направленности.

Применение технологии «перевернутый класс» имеет несомненные достоинства: у студента развивается чувство ответственности, он не может прийти на занятие с неподготовленным заданием, так как неготовность просто не скроешь, а значит, реализуются основные принципы обучения – системность, активизация мыслительной деятельности. Развиваются soft skills, такие как способность планировать свое рабочее время, самостоятельно вырабатывать методы и приемы эффективного освоения учебного материала, работы в группе, профессионального общения и взаимодействия.

В данную технологию обучения легко встраивается такой инструмент познания, как ментальные карты [Ахмедова, 2020]. Моделей ментальных карт множество, и каждый студент может выбрать удобную для него форму представления материала. Но основная идея ментальной карты должна оставаться неизменной. Это понимание того, что мышление радиально и ментальная карта должна отражать процесс мышления (ассоциативного, иерархического) и структурировать информацию в визуальной форме. Все вместе способствует лучшему пониманию, усвоению и запоминанию изучаемого материала. На практике мы предлагаем студентам возможность представить свое видение работы с ментальной картой, то есть вначале нужно ознакомиться со всей лекцией, продумать, на какие блоки можно разбить весь учебный материал. Каждый блок рассматривается в иерархическом виде: главная ветвь несет в себе определение. Затем рассматриваем «ветви», составляющие содержание данного блока. Так вырастает одна из «веток» всего нашего «дерева». Содержание материала излагается знаками, символами, рисунками, схемами и т.д., которые помогают

Успеваемость студентов в первом семестре, % Student performance in the first semester, %

|

№ |

Показатель |

Этапы контроля |

|

|

1-й |

2-й |

||

|

1 |

Неудовлетворительно («Стоматология») |

28,60 |

7 |

|

2 |

Хорошо и отлично («Стоматология») |

58,2 |

79,5 |

|

3 |

Неудовлетворительно («Лечебное дело», «Педиатрия») |

27 |

14,5 |

|

4 |

Хорошо и отлично о («Лечебное дело», «Педиатрия») |

52,6 |

64,5 |

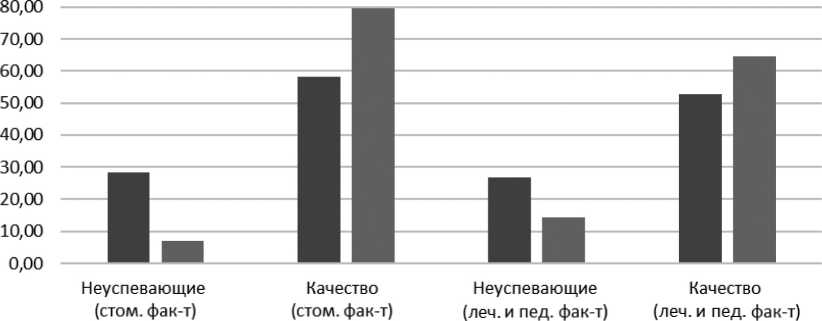

Результаты обучения студентов специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия» на первом этапе контроля составили соответственно 27 % неуспевающих студентов и 52,6 % успевающих на «хорошо» и «отлично». На втором этапе контроля неуспеваемость составила 14,5 %, а качество обучения – 64,5 %. Диаграмма качества успеваемости представлена на рисунке. При этом повышение качества успеваемости мы свя- лучше осмыслить и запомнить теорию. В обсуждении формы ментальной карты на первых занятиях студенты предлагают возможное изложение материала блоками. При этом важно, чтобы все блоки были «привязаны» к основной теме и излагались в логической последовательности. Одно из требований при составлении ментальной карты - минимум словесного изложения изучаемого вопроса.

Считаем необходимым систематически проводить анализ внедрения в учебный процесс ментальных карт. Если в начале семестра 83 % студентов указывали в анкетах, что эта работа требует очень много времени (табл.), то в конце семестра число студентов, затрудняющихся в переводе лекции в формат ментальной карты, становится значительно меньше.

Результаты педагогического эксперимента показывают, что внедрение в учебный процесс ментальных карт способствует повышению качества образовательного процесса (в нашем случае – изучения химии). По итогам первой контрольной работы неуспеваемость составила 28,6 % у студентов-стоматологов и качество успеваемости составило 52,6 %. По окончании изучения курса химии количество неуспевающих студентов-стоматологов снизилось до 4,8 %, а качество успеваемости повысилось до 76,7 %.

зываем не только с использованием ментальных карт, позитивно на успеваемость влияет и адаптация к работе в вузе, и системность в учении, и мотивация [Тихонова и др., 2019].

Составление ментальных карт по изучаемой теме мы относим к репродуктивно-творческому виду. Рождение образов и ассоциаций иначе как творчеством не назовешь, так как они являются продуктом напряженного творческого мышления.

■ Контроль 1

■ Контроль 2

Рис. Диаграмма успеваемости студентов в первом семестре Fig. Chart of student performance in the first semester

При закреплении теоретического материала студентам обычно предлагается набор тестов и задач, уже готовых, продуманных авторитетными педагогами, методистами. И студент вынужден «разгадывать» чужие загадки. Мы предлагаем студентам самостоятельно составить задачи по изучаемой теме. Такую работу можно отнести к исследовательскому виду.

Интересно было применить при изучении химии на первом курсе идеи, заложенные в педагогической технологии «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ). Целью технологии ТРИЗ является развитие гибкого мышления и фантазии, способности решать сложные задачи изящными и эффективными способами. К данной технологии в последние годы обращается все больше педагогов не только инженерных специальностей. Наиболее сложным этапом в теории является составление проблемной или, в нашем случае, ситуационной профессиональномедицинской задачи. Такая деятельность является творческим видом самостоятельной работы [Литвин и др., 2023].

Творческие задания – наиболее трудные познавательные задачи, для выполнения которых необходимы система химических знаний, опыт эвристической деятельности. Творческими могут быть задания в форме химических задач, дидактических игр, головоломок, ребусов.

Простейшие задачи составляются по образцу и относятся к репродуктивному виду. Следующий уровень – самостоятельно составить задачу с применением изучаемого закона. Такая работа может быть отнесена к репродуктивно-исследовательскому виду.

Самый сложный вид заданий – задания творческого вида – составление ситуационной задачи медицинской направленности. Для составления такой задачи необходим не только хороший уровень знания самой химии, но и видение места приложения этих знаний в практической профессиональной деятельности. Такой вид заданий доступен небольшому числу студентов. Составленная задача может быть предложена в аудитории для обсуждения, решения.

К репродуктивно-познавательному виду самостоятельных работ можно отнести составление тестовых заданий [Бельчикова и др., 2021]. Это задание требует глубокой проработки лекционного материала, анализа текста, вычленения основных рассматриваемых вопросов, осмысления проблем, формулирования вопросов или задач, подбора ответов. При анкетировании 90 % опрошенных студентов отметили эффективность такого вида деятельности. В процессе самостоятельного составления тестовых вопросов студент достигает высокого уровня усвоения теории, прочного запоминания основных постулатов, терминов.

Обычно мы предлагаем составить тест из пятнадцати-двадцати вопросов, которые позволяют не только повторить материал, но и углубиться в некоторые тонкости темы. Тесты, разработанные студентами, можно использовать в виде взаимопроверок, а преподаватель может оценить качество тестов, глубину задаваемых вопросов, полноту изучения материала. В перспективе возможно совместное со студентами создание сборника тестов.

Наряду с вышепредложенными заданиями творческой направленности, студентам предлагаются задания с так называемым «синонимическим рядом вопросительных слов». Этот ряд включает в себя следующие вопросы-подсказки: 1. Чем объяснить, что...? 2. Как доказать, что...? 3. В каком случае...? 4. Когда...? 5. Каким образом...? 6. Вследствие чего...? 7. Почему...?

Студенту необходимо найти в изучаемой теме проблемную ситуацию, сформулировать вопрос. Как показал наш опыт, составить полноценный, интересный вопрос можно лишь при хорошем усвоении теоретического материала, осмыслении его, понимании анализируемых процессов и явлений. Такой подход к изучению темы включает в себя несколько мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.

Такие самостоятельные работы являются достаточно сложными для большинства студентов. Но именно они способствуют развитию логического мышления, умению видеть причинно-следственную связь. Для студентов медицинского вуза умение связывать теоретический материал из области химии с жизнедеятельностью организма – важная задача. В аудиторное время с составленными вопросами может быть организована работа в парах или группах с их обсуждением и поиском ответов.

Заключение. Таким образом, предлагаемые методы и приемы организации самостоятельной работы студентов в условиях реализации педагогической технологии «перевернутый класс» (составление ментальных карт, тестовых заданий, ситуационных задач, вопросов синонимического ряда и др.) являются эффективными и мотивирующими. Они способствуют формированию у студентов самоорганизации во внеаудиторное время, развитию творческого логического мышления, «тренировке» долгосрочной памяти, повышению качества обучения, накоплению методов и приемов работы по самообразованию. Такая организация внеаудиторной работы способствует развитию у студентов творческого отношения, инициативы, проявлению социально и профессионально значимых личностных качеств.

Работа с использованием технологии «перевернутый класс» позволяет комплексно использовать различные виды самостоятельной работы: репродуктивный, репродуктивно-творческий, репродуктивно-исследовательский, творческо-исследовательский и творческий. Организация внеаудиторной работы студентов с помощью ментальных карт, заданий, направленных на составление студентами задач и проблемных вопросов, меняет стиль взаимодействия педагогов и обучающихся. Студенты становятся более ответственными за качество своего образования, а педагоги ощущают все большую необходимость в совершенствовании педагогического мастерства (повышении методической и ИКТ-компетентности), овладении навыками монтажа обучающих роликов, освоении цифровых технологий. В аудиторной работе деятельность педагога все больше приобретает консультационную направленность.

В медицинском вузе роль самостоятельной работы студентов традиционно велика. Педагогическая технология «перевернутый класс» позволяет активизировать деятельность студентов, повысить их мотивацию и ответственность. Изменяется роль педагога (от ретранслятора к консультанту) и студента (от внимающего к добывающему знания). В статье проанализированы некоторые методы и приемы организации внеаудиторной работы студентов при изучении химии в условиях работы по технологии «перевернутый класс»; выявлены условия повышения качества самостоятельной подготовки студентов.

В этих целях рассмотрена и обоснована целесообразность работы с использованием ментальных карт, базовых идей ТРИЗ-педагогики, по закреплению учебного материала с применением синонимического ряда вопросительных слов и составлением задач ситуационного характера медицинской направленности.

Совокупность данных технологий, видов, методов и приемов самостоятельной работы студентов способствует повышению качества обучения, подготовке студента медицинского вуза, готового в дальнейшем к постоянному самообразованию, повышению профессионального уровня.

Список литературы Организация самостоятельной работы студентов медицинского вуза с применением технологии "перевернутый класс"

- Абасов З. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. 2007. № 10. С. 81−84. EDN: IJJNCD. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary (дата обращения: 11.06.2024).

- Алханов А. Самостоятельная работа студентов: опыт Череповецкого госуниверситета // Высшее образование в России. 2005. № 11. С. 86−89. EDN: IBNFXT. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-studentov-2/viewer (дата обращения: 11.06.2024).

- Архангельский С.А. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. М.: Высшая школа, 1980. 368 с.

- Ахмедова З.М. Актуальные аспекты использования технологии интеллект-карт (mind-map) в педагогическом процессе // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 2. EDN: YHQNFJ. DOI: 10/24411/1991-5497-2020-00306

- Бельчикова О.Г., Кокшарова М.В., Морозова С.В. Самостоятельная работа студентов в вузе и способы ее совершенствования в современных условиях обучения // Педагогика, психология, общество: актуальные исследования: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. Чебоксары: Среда, 2021. С. 135−138. EDN: RFPOSB. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45583683 (дата обращения: 10.06.2024).

- Бугай А.Ю. Самостоятельная работа студентов вуза: современное состояние и проблемы // Педагогическое образование в России. 2014. № 12. С. 67–71. EDN: TTKFGP. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23460800 (дата обращения: 10.06.2024).

- Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021.

- Гаврилюк О.А., Никулина С.Ю., Мягкова Е.А. Пути повышения качества самостоятельной работы студентов-медиков // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2021. № 55 (1). С. 16−28. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-55-1-255

- Гайдай С.Н. Самостоятельная работа как средство самореализации студентов в образовательном процессе // Образование и право. 2018. № 2. С. 221−226. EDN: YTBYPX.

- Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. М.: Знание, 1978. С. 175−176.

- Дейнеко Н.А., Кравченко О.В., Коростелева И.А. Формирование навыков самостоятельной работы у студентов // Бюллетень научных сообщений. 2019. № 24. С. 149−151. EDN: HVZAER. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4135766f (дата обращения: 20.06.2024).

- Дробот Н.Н. Роль самостоятельной работы студентов медицинских вузов в мотивации к обучению по дисциплине «Фтизиатрия» // European Social Science Journal. 2018. № 7-2. С. 153−160. EDN: RCZBKQ.

- Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. М.: Академия, 2001.

- Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Инновационные модели организации самостоятельной работы студентов // Инновация в образовании. 2019. № 3. С. 62−74. EDN: YYFBGP. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_3702614 (дата обращения: 20.06.2024).

- Литвин С., Петров В., Рубин М. Основы знаний по ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. 2023.

- Молибог А.Г. Вопросы организации педагогического труда в высшей школе. Минск: Высшая школа, 1975. 288 с.

- Монахов В.М. Как создать школьный учебник нового поколения // Педагогика. 1997. № 1. С. 19−24.

- Морозли Л.В., Вострикова Р.В. Самостоятельная работа студентов как методическая проблема // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 49-2. С. 17−20. EDN: RIYWJW. DOI: 10.18411/lj-04-2019-27. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary (дата обращения: 03.10.2023).

- Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. М.: Педагогика, 1980. 240 с.

- Поворознюк О.А. Организация самостоятельной работы студентов педагогического вуза в контексте личностно ориентированного образования // Педагогическое образование и наука. 2012. № 2. С. 91−93. EDN: QIKJSN.

- Репкина С.Г. Организация самостоятельной работы студентов в рамках изучения науки «Психология» // Публикации педагогов. 2021. URL: http://проф-обр.рф/blog/2021-03-22-1740 (дата обращения: 20.06.2024).

- Скрипкин В.С. Организация и контроль самостоятельной работы студентов // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11537 (дата обращения: 23. 09.2023).

- Стафеева А.В., Иванова С.С. Шуварин М.В. Эффективность использования образовательной технологии «Перевернутый класс» в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 76 (4). 309–312. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost (дата обращения: 09.06.2024).

- Тихонова О.В., Азизян И.А., Гречушкина Н.В. Пути повышения качества подготовки в высшей школе на основе анализа отношения студентов к внеурочной самостоятельной работе // Перспективы науки и образования. 2019. № 5 (41). С. 98−11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya (дата обращения: 08.04.2024).

- Токмаков В.И., Токмаков М.В., Лупандин В.В. Потенциал и проблемы внедрения технологии «Перевернутый класс» в образовательный процесс // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Лингвистика и педагогика. 2021. Т. 11, № 2. С. 98−110. EDN: RGABFL. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46176000_18553903.pdf (дата обращения: 03.10.2023).

- Dahmen, L., Schneider, A., Keis, O., Straber, P., Kuhl, M., & Kuhl, S.J. (2022). From the inverted classroom to the online lecture hall effects on students’ satisfaction and exam results. Biochemistry and Molecular Biology Education, 50 (5), 483−493.

- Simpson, W., & Richards, E. (2015). The flipped classroom for teaching population health: increasing relevance. Nurse Education in Practice, 15(3).

- Singh, H. (2003). Creating effective blended learning programs. Educational Technology, 43 (6), 51−54.

- Xu, J. (2005). Homework attitudes and management strategies. Academic Exchange Quarterly, 9, 239−248.