Организационно-педагогические условия реализации концепции физического воспитания детей-сирот младшего школьного возраста

Автор: Леонтьева Мария Сергеевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика физического воспитания

Статья в выпуске: 1 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

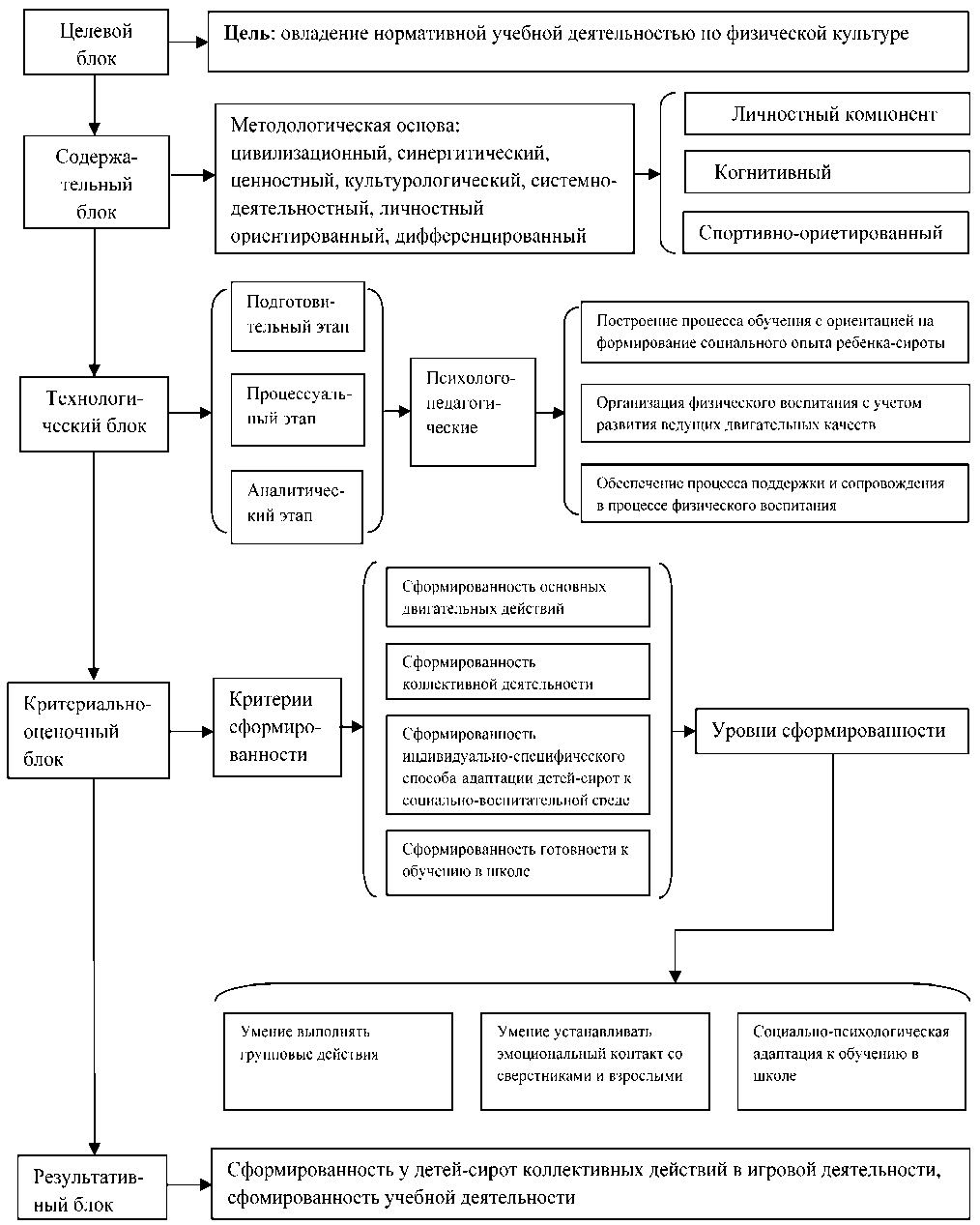

В статье рассматривается эффективность применения учебного курса физического воспитания для детей-сирот, обучающихся в младших классах. Реализация данного курса способствует овладению нормативной учебной деятельностью по физической культуре. Обоснована структурно-функциональная схема реализации учебного курса физического воспитания в базовой школе.

Технология, физическое воспитание, дети-сироты, учебный курс, нормативная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/144154052

IDR: 144154052

Текст научной статьи Организационно-педагогические условия реализации концепции физического воспитания детей-сирот младшего школьного возраста

Технология, физическое воспитание, дети-сироты, учебный курс, нормативная деятельность.

В статье рассматривается эффективность применения учебного курса физического воспитания для детей-сирот, обучающихся в младших классах. Реализация данного курса способствует овладению нормативной учебной деятельностью по физической культуре. Обоснована структурно-функциональная схема реализации учебного курса физического воспитания в базовой школе.

Technology, physical education, orphans, training course, regulatory activity.

The article discusses the effectiveness of the curriculum of Physical Education for orphans enrolled in primary school. The implementation of this course contributes to mastering of regulatory training activities on Physical Education. The structural and functional scheme of the implementation of the training course of Physical Education in primary school is explained.

За достаточно продолжительный период развития сиротства в нашей стране накоплен большой материал по данной проблеме в гуманитарных, социальных науках, в законодательной практике. Установленное и подтвержденное научными исследованиями рассогласование социального и психологического развития детей-сирот создает характерную для этой категории детей ситуацию недостаточности в одном и избыточности в другом. Так, воздействие неблагоприятной среды обитания вызывает сбой, задержку психического и физического развития ребенка-сироты, что, в свою очередь, предопределяет недостаточность освоения школьной образовательной программы, возникновение неуспеха, сопровождающего учебную деятельность. Эта недостаточность и ее сопровождение каждый раз усиливаются при попытках форсированного обучения, обусловливая избыточность реагирования организма ребенка-сироты на любое, в том числе педагогическое, воздействие. Накопленный в период неконтролируемого си- ротства жизненный опыт, избыточный по большинству компонентов для ребенка, попадающего в детский дом или школу-интернат, становится для него преградой в освоении и накоплении актуального детского опыта, усугубляя тем самым недостаточность общего развития [Варламова, 2005; Захаров, 2000; Исупов, 1977; Казанцева, 1999; Корчагин, 2001].

На наш взгляд, эта ситуация не только не устраняется, но и поддерживается тем, что используемые программы обучения и воспитания не адекватны фактическому (актуальному) состоянию детей, а применяемые в них средства устраняют лишь внешние проявления ситуации избыточности-недостаточности [Спиваковская, 2000; Халимова, Найданова, 2014; Яковлева, 2011].

Преодоление объективной недостаточности традиционных средств и методов физического воспитания в работе с детьми-сиротами, существенное обновление физкультурно-образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий, усиление в них роли личностноразвивающего и природосообразного содержания, способствующих удовлетворению социальных и биологических потребностей детей в двигательной активности, являются, на наш взгляд, одними из приоритетных направлений системы реабилитации этой категории детей и их полноценной подготовки к учебной и профессиональной деятельности. В интеграции с другими средствами физическое воспитание должно занимать одно из центральных мест в процессе обучения и воспитания детей-сирот, тем более что обладает широкими возможностями гибко модернизировать присущие ему педагогические технологии, а их специфику использовать для усиления планируемых эффектов [Марцинковская и др., 2005; Поповано-ва, Логинов, 2014].

Рассмотренные выше материалы позволяют констатировать наличие противоречий между, во-первых, потребностью педагогической теории и практики в создании условий для разностороннего развития интеллектуальной, социально-психологической и двигательной сферы детей-сирот за счет приоритетного использования ценностей физической культуры в процессе общего среднего образования, с одной стороны, и недостаточной разработанностью его методологических и организационнометодических основ – с другой; во-вторых, объективной необходимостью освоения детьми-сиротами личностно-развивающего и природосообразного содержания физической культуры для полноценной реабилитации и дальнейшей подготовки к осуществлению индивидуального стиля жизни и недостаточной разработанностью средств, форм, методов и условий физического воспитания этой категории детей, составляющего главное направление этого процесса [Ситни-чук, 2014; Социологический…, 2000].

Целью данного исследования явилось обоснование концепции физического воспитания детей-сирот младшего школьного возраста и основных педагогических условий ее реализации в детском доме как целостной педагогической системы.

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что оно определяет новое направление в организации физического воспитания в системе общего образования детей-сирот младшего школьного возраста.

Основная задача экспериментальной технологии физического воспитания заключалась в том, чтобы устранить рассогласование социального и психологического развития детей-сирот, что создает характерную для этой категории детей ситуацию недостаточности в одном и избыточности в другом, а также в том, чтобы по-новому взглянуть на сферу физической культуры, преобразовать физкультурное образование в учреждениях интернатного типа.

В этой связи для детей-сирот, обучающихся в начальной школе, был разработан учебный курс физического воспитания.

Мы определили цель учебного курса – овладение нормативной учебной деятельностью по физической культуре. Исходя из выделенной цели, мы посчитали необходимым уточнить понятия «педагогическая норма» . Понятие нормы трактуется как узаконенное установление, признанный обязательным порядок, строй чего-нибудь [Социологический…, 2000, с. 204]. Как указывает Е.А. Корчагин [Корчагин, 2001], сущность педагогической нормы выражается в ее способности служить средством сохранения и воспроизведения деятельности обучения, а сущность нормативной области заключается в ее способности обеспечивать нормативную педагогическую деятельность, т. е. деятельность в плане «должного». Таким образом, педагогические нормы, как правило, бывают представлены не в «чистом», изолированном виде, а в виде нормообразований: нормативных документов, учебных планов и программ, методик и т. д.

Реализация этой цели позволит в организации физкультурных занятий с детьми-сиротами выработать и закрепить определенные нормы, имеющие регламентирующее и оценочное значение – нормы физической подготовленности, критерии физического совершенства, правила нормирования физических нагрузок и т. п.

ВЕСТНИК

К основным задачам учебного курса (дети 8–10-летнего возраста) мы отнесли следующие: формирование социальных навыков общения и поведения; формирование учебных действий анализа, сравнения, изменения и самоконтроля; формирование взаимодействия друг с другом.

Структурно-функциональная схема реализа ции данного курса представлена на рис.

Рис. Структурно-функциональная схема реализации курса физического воспитания в базовой школе

Для конкретизации содержания обучения мы считали целесообразным выявление у обучаемых ведущих двигательных способностей.

Исходя из того, что социальное развитие ребенка предполагает наличие способности к интеграции в социум, важное значение в этом процессе отводится игровой деятельности, так как зачастую дети с недостаточно развитой моторикой и ослабленные вынуждены играть роль аутсайдеров. Для таких детей это может иметь неблагоприятные последствия в их адаптации к условиям жизнедеятельности [Варламова, 2005]. В этой связи можно отметить, что ограничение свободы ребенка, его пространства детской жизнедеятельности приводит к лишению неотъемлемого права ребенка на игру [Захаров, 2000; Казанцева, 1999; Марцинковская и др., 2005; Спиваковская, 2000].

Учебный курс при организации физкультурно-оздоровительной работы необходим для актуализации потребностей в игре и подражании ребенка, т. к. они составляют основу другой еще более сложной потребности в саморазвитии, а также дополнительных потребностей в свободе и вооруженности (опытности) [Исупов, 1977]. При отборе содержания по физическому воспитанию мы стремились учитывать то, что в процессе физического воспитания ребенка-сироты требуется гармоничное сочетание процесса учебной деятельности, в рамках которого формируются базовые знания, умения и навыки по физической культуре с творческой активностью, связанной с развитием индивидуальных задатков детей-сирот, их познавательной и двигательной активности. Содержание занятий представлено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание физических упражнений в структуре занятия

|

С преимущественным развитием скоростно-силовых качеств |

С преимущественным развитием координации движений |

|

1 |

2 |

|

Подготовительная часть |

|

|

Общеразвивающие упражнения |

Общеразвивающие упражнения |

|

Подготовительные упражнения |

Подготовительные упражнения |

|

Основная часть (двигательные задания) |

|

|

Основные двигательные задания

(ширина «коридора» 60–70 см, затем – 30–40 см);

– прыжки на двух ногах с продвижением вперед; – прыжки на одной ноге; – прыжки через скакалку; – прыжки в глубину; – вспрыгивание на препятствие; – прыжки в длину; – прыжки через препятствия.

– перебрасывание мяча в различных исходных положениях; |

Основные двигательные задания

– бег с изменением направления движения (обегая препятствия по кругу, «восьмерке», за преподавателем.

– группировки; – перекаты в сторону из упора стоя на коленях; – кувырки; – стойка на лопатках; – мост; – шпагат; – упражнения в равновесии.

|

ВЕСТНИК

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

|

– ловля и ведение мяча; – ловля мяча в различных исходных положениях; – метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель; – метание мяча на дальность |

– перелазание через бревно (перелазание перешагиванием, перелазание в седе поперек с опорой на бедро, перелазание наступая с места и разбега, перелазание с опорой на грудь. 4. Аэробика, танцевальные упражнения |

|

Дополнительные двигательные задания Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса |

Дополнительные двигательные задания Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса; стрейчинг |

|

Заключительная часть |

|

|

Подвижные игры Для развития быстроты движений: «Бабочки и стрекозы», «Белые медведи», «Борьба за мяч»; На внимание: «Близкие знакомые», «Запомни движение», «Запрещенное движение» |

Подвижные игры Для развития координации движений: «Веретено», «Вернись на место», «Верхом на мяче»; «Вращай одновременно»; На внимание: «Близкие знакомые», «Запомни движение», «Запрещенное движение» |

При реализации учебного курса мы исходили из того обстоятельства, что на этом этапе жизнедеятельности детям-сиротам необходимы четкое и ясное понимание своих прав и обязанностей, формирование знаний и навыков социального взаимодействия и общежития. Поэтому здесь были нужны четкость, последовательность, требовательность со стороны педагога по физической культуре при соблюдении всех условий предыдущего этапа, так как осознание ребенком прав и обязанностей закладывает основы позитивного мировоззрения человека, понятия справедливости и нравственных основ жизни общества.

Так как в этом возрасте начинается формирование интереса детей к определенному виду спорта, то, помимо занятий физическими упражнениями, использовались следующие мероприятия: экскурсии к месту занятий изучаемого вида спорта, отображение в рисунках увиденного на экскурсии; чтение рассказов о спорте; проведение спортивных праздников и тематических вечеров; встречи со спортсменами. В результате проведения такой работы значительно повышается интерес детей-сирот к занятиям физической культурой.

Учебный этап направлен на организацию жизни ребенка в каждом конкретном учреждении и предполагает разработку программы его вхождения в детский коллектив, освоение социальных навыков, активное включение в жизнь детского дома и школы. Поэтому педагогическое сопровождение и поддержка ребенка-сироты на этом этапе реабилитации были направлены на формирование коммуникации ребенка на основе положительных отношений, которые складываются в совместной деятельности; навыков самоорганизации, саморегуляции и волевого преодоления жизненных трудностей в учебе, в других видах деятельности на основе понимания прав и обязанностей каждого человека, а также теплых человеческих отношений, дружбы и привязанности, сформированных на предыдущем этапе. Дается импульс к развитию коммуникативных навыков, лидерских и творческих способностей, а также к «реставрации» таких личностных новообразований, как автономия, инициативность, компетентность, личностная идентичность.

Соответствие разработанной нами технологии физического воспитания структурной и содержательной целостности, интенсивности процессов воспитания и обучения нашло конкретное отражение в формальных и содержательных результатах функционирования этой системы в реальном учебном процессе при реализации данного курса.

Характеризуя уровень школьной адаптации детей-сирот после формирующего эксперимента, можно отметить, что в результате проведенного исследования в данной возрастной группе процесс адаптации к обучению завершен.

Уровень хорошей адаптации имеют 80 % детей 7–8-летнего возраста, что связано с повышением двигательной, психологической и интеллектуальной готовности к обучению в школе. Значительно снизилось количество детей, не адаптированных к обучению. В этой группе остались дети, находящиеся на индивидуальном обучении. Таким образом, низкий уровень адаптации к учебной деятельности, на наш взгляд, связан с недостаточностью (рассогласованием) социального и психологического благополучия детей-сирот, что приводит к их избыточному реагированию на любое педагогическое воздействие, предопределяет недостаточность в освоении школьной образовательной программы, возникновение неуспеха, сопровождающего учебную деятельность.

Состояние психоэмоциональной сферы показано в табл. 2. В результате проведенного педагогического эксперимента можно отметить, что число детей с адекватным мироощущением увеличилось на 7,2 %; вместе с этим произошло уменьшение воспитанников, находящихся в состоянии дезадаптации (на 6,4 %). В этой связи можно отметить, что дети имеют значимое распределение в зоне адекватного мироощущения и дискомфорта (63,1 %). Такую ситуацию можно считать относительно благоприятной. Однако следует отметить, что остались дети, которые испытывают только психическое напряжение (29,7 %). Это мы связываем с вновь прибывшими детьми, которым трудно адаптироваться к новым для них условиям жизни в детском доме.

Таблица 2

Состояние психоэмоциональной сферы младших школьников

|

№ п/п |

Психоэмоциональное состояние |

Возраст, лет |

|

|

7–8 (n=28 ) |

|||

|

Начало эксперимента, % |

Конец эксперимента, % |

||

|

1 |

Адекватное мироощущение |

8,7 |

15,9 |

|

2 |

Дискомфорт |

36,8 |

47,2 |

|

3 |

Психическое напряжение |

40,9 |

29,7 |

|

4 |

Дезадаптация |

13,6 |

7,2 |

Характеризуя психофизическое развитие детей-сирот, можно отметить следующее. За экспериментальный период достоверный прирост результатов у мальчиков 7–8 лет произошел в 12 показателях (t=2,2–4,0; Р<0,05–0,001), характеризующих уровень физического развития, координации движений и выносливости, а у девочек – в 11 из 17 (t=2,6–5,3; Р<0,05–0,001), характеризующих уровень физического развития, быстроты, силы и выносливости. В остальных показателях произошли также положительные, но менее значимые изменения (t=1,3–2,1; Р>0,05). Наряду с этим существенно изменился характер распределения индивидуальных результатов. С одной стороны, в обеих группах снизились значения коэффициента вариации в тех показателях, на которые педагогическое воздействие было менее всего ориентировано. При специальном анализе было установлено, что «уплотнение» индиви- дуальных результатов вокруг эмпирической средней произошло за счет улучшения низких показателей. С другой стороны, в показателях ведущих двигательных функций разброс индивидуальных результатов вокруг средней величины несколько увеличился (cV=6,5–35,8 %), что вызвано умеренными темпами их прироста у большинства и значительными темпами прироста у отдельных испытуемых этих групп.

Изложенные выше результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Результаты формирующего эксперимента убедительно доказывают эффективность учебного курса технологии физического воспитания: у детей-сирот сформированы основные навыки общения и поведения, учебных действий анализа, сравнения, самоконтроля как всеобщая предпосылка осуществления ими учебной физкультурно-спортивной деятельности.

ВЕСТНИК

-

2. Материалы исследования могут служить основой дальнейших исследований проблемы педагогической реабилитации и рекреации в условиях детских домов, школ-интернатов, приютов и социальных центров.