Основные этапы хозяйственного освоения Западного (Карельского) Поморья

Автор: Капитонова Светлана Александровна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Осмысление ноосферы

Статья в выпуске: 4 (49), 2018 года.

Бесплатный доступ

Составлена периодизация процесса природопользования в пределах историко-географического района Западного (Карельского) Поморья. При рассмотрении истории освоения территорий применялась методика историко-ландшафтных исследований (исторические срезы, диахронический подход). Выделены и охарактеризованы семь этапов освоения. Проведенный историко-географический анализ позволил выявить черты сходства и различия в характере природопользования на территории Западного (Карельского) Поморья. Отмечено увеличение спектра видов хозяйственной деятельности, вовлечение в процесс освоения всех компонентов географической оболочки. Выявлены общие закономерности изменения структуры природопользования и масштабы воздействия на природные комплексы, обусловленные природными, этническими, экономическими и политическими причинами.

Карелия, периодизация, природопользование, этапы освоения, этнос

Короткий адрес: https://sciup.org/140240754

IDR: 140240754 | УДК: 913.1

Текст научной статьи Основные этапы хозяйственного освоения Западного (Карельского) Поморья

Капитонова С.А.Основные этапы хозяйственного освоения Западного (Карельского) Поморья // Общество. Среда. Развитие. – 2018, № 4. – С. 105–111.

Ретроспективный анализ хода хозяйственного освоения позволяет более глубоко познать процесс взаимодействия природной среды и человеческого общества во времени и в пространстве. Объективная информация о процессе освоения формируется в ходе проведения историко-географической периодизации.

Карельское Поморье – это часть Фен-носкандии. Она отличается от других территорий Карелии по всем физико-географическим характеристикам. Поморье расположено на беломорском комплексе архейского возраста, известном под названием беломорид. В геоморфологическом плане территория приурочена к Прибе-ломорской аккумулятивной низменности, осложнённой формами структурно-денудационного рельефа. На Карельском Поморье доминируют болотные и подзолистые почвы, при участии маршевых и примитивных почв. Территория относится к северо-таёжной подзоне, которая характеризуется сосновыми лесами. Карельское

Поморье является ареалом расселения русских поморья (поморов).

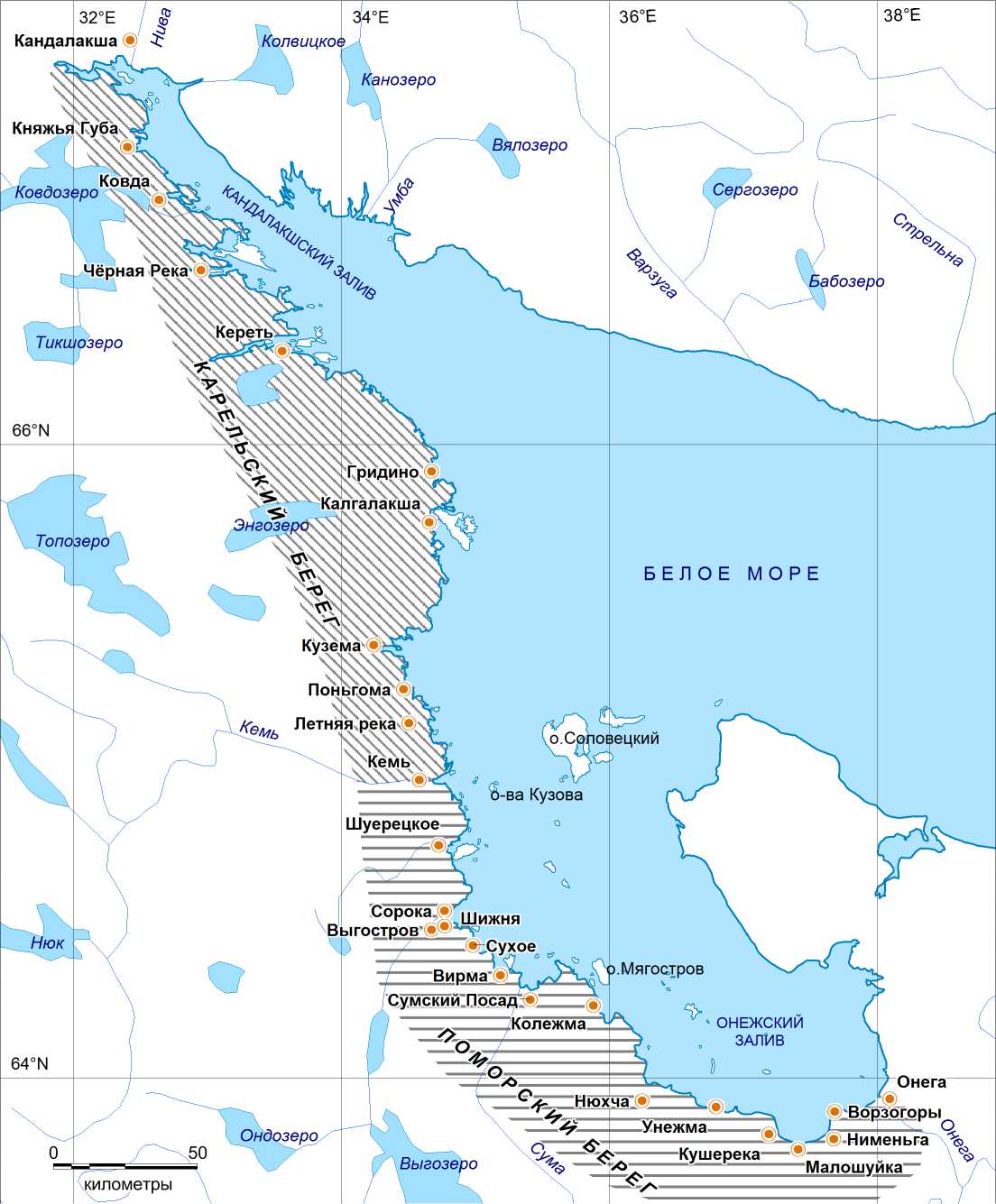

Поморьем называют районы, прилегающие к Белому морю. К Западному Поморью относятся: Карельский Берег (от современной Кандалакши до р. Кемь) и Поморский Берег (от р. Кемь до р. Онега). Карельский и Поморские берега располагаются в западной и юго-западной части береговой линии Белого моря (рис. 1). На севере территория Карельского Поморья граничит с Кандалакшским Берегом, который относится к Мурманскому Поморью, на юге – с Онежским Берегом, относящемуся к Архангельскому Поморью.

материалы и методы

При рассмотрении истории освоения территорий применялись диахронический подход и метод историко-географических срезов. В работе В.С. Жекулина отмечено, что цель диахронического подхода заключается в том, чтоб связать исторические срезы и определить общие тенденции раз-

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2018

вития географического объекта за историческое время [6].

По мнению Л.Б. Вампиловой [3], для реконструкции исторического процесса освоения территории необходимо создать историко-географическую периодизацию с применением подходов и принципов, которые зависят от региональных особенностей.

Историко-географическая периодизация представляет собой разделение хозяйственного освоения на этапы, характеризующими природными, этническими и экономическими особенностями. Смена этносов подразумевает смену хозяйственного уклада. Поскольку древний этап имеет длительную временную протяжённость, он разбивается на периоды соответствующие археологическим.

Для ретроспективного анализа этапов хозяйственного освоения Западного (Карельского) Поморья использовались литературные источники, научные отчёты и архивные материалы.

Результаты и выводы

В ходе анализа истории освоения Западного (Карельского) Поморья было выделено семь этапов:

-

1. Древний этап (с VIII тыс. лет до н.э. – IX век н.э.), это мезолит, неолит, энеолит и бронза, ранний железный век.

-

2. Саамский этап (IX–XI в.).

-

3. Крестьянско-монастырский этап освоения (XII в. – первая половина XIX в.).

-

4. Этап начального промышленного освоения (вторая половина XIX в. – начало XX в.).

-

5. Послереволюционное освоение (1920– 30 гг.).

-

6. Советский этап освоения (1930-е – начало 1990 гг.).

-

7. Постсоветское освоение (с 90-е гг. – начало XXI в.).

В основу их выделения были положены следующие критерии: временной фактор, виды природопользования, смены этнических групп и социально-экономических условий.

Древний этап освоения продолжителен: с VIII тыс. лет назад до н.э. – IX век н.э. В первой четверти мезолита начинается регрессия водоемов, что делает возможным заселения данной территории. По мнению Г.А. Панкрушева [13], именно к этому времени и относятся небольшие стойбища древних охотников. Наиболее часто на стоянках встречаются скребки и резцы. Ближайшие аналогии этому инвентарю известны с древнейших мезолитических поселений Финляндии (культура

Аскола) [5]. Бедность инвентаря свидетельствует о кратковременном существовании стоянок.

Климат неолита характеризовался нарастанием увлажненности и потеплением. Поселения эпохи неолита неоднородны по составу инвентаря [5]. В неолитическую эпоху рыболовство достигло расцвета и стало одной из основ экономики. Лов рыбы осуществлялся как на озерах и реках, так и в Белом море. Рыболовство повлекло за собой развитие начального судостроения. Изготовление лодок привело к использованию лесных ресурсов [3].

И.Ф. Витенкова [4] отмечает, что в отличие от мезолита эпоха неолита и раннего металла характеризуется появлением нового вида деятельности – морского промысла, о чем свидетельствуют остеологические материалы раскопок. На территории поселений обнаружены кости кольчатой нерпы, морского зайца, белухи.

Наскальные рисунки – петроглифы – появились в неолите. По ним можно достоверно определить годовой промысловый цикл в неолитическом обществе, выявить разнообразие приёмов охоты на того или иного животного.

В энеолите природные условия стали ещё более благоприятными для заселения Карелии [5]. И.Ф. Витенкова характеризует эпоху энеолита как период времени с усложнением культурно-хозяйственных типов [4]. Возрастает роль торгового обмена. Вся жизнь населения была сосредоточена в полосе морского побережья.

Большая часть древних беломорских стоянок относится к периоду бронзы. Поселения были уже долговременными. Количество стоянок этого времени свидетельствует об увеличении численности населения.

В эпоху бронзы создаются каменные лабиринты. Они получили широкое распространение в Поморье. Существуют разные гипотезы их назначения. Основная связана с главным занятием древних жителей побережий – рыболовством. Возможно, лабиринты – это культовые сооружения, связанные с древними обрядами.

Для раннего железа, по мнению М.Г. Косменко, характерны косвенные признаки охотничье-рыболовецких форм хозяйства: тяготение к водоемам, удобным для рыбного промысла, находки большого количества каменных наконечников для стрел, устройство зимнего стационарного жилья на берегах. Население приспосабливается к обстановке более сурового климата и более скудной растительности. Археологические памятники эпохи железа большей частью представлены в виде комплексов культурных остатков на памятниках многократного заселения. Поселения находятся в тех топографических пунктах, где располагаются более древние стоянки [8].

Древний этап характеризуется присваивающим хозяйством, представленным охотой, рыболовством и собирательством. На кратковременных стоянках обнаружен малочисленный инвентарь.

Следующий этап – саамский, продолжался примерно до XI в. н.э. Климатические изменения малого межледникового периода (эпохи викингов): потепление, выпадение большего количества осадков, явились причиной миграции оленей на север. За ними территорию стали осваивать саамы, которые мигрировали из бассейна Онежского озера.

Саамы занимались характерными для них видами хозяйственной деятельности: охотой на оленей, сопровождающейся озерно-речным рыболовством и промыслом морского зверя. В этот этап зародилось оленеводство. Занятие оленеводством предусматривало сезонные перекочёвки: перегон стада оленей с зимних пастбищ на летние.

Крестьянско-монастырский этап начался в XII в. Карелы, союзники Новгородской республики, стали постепенно осваивать Западное (Карельское) Поморье и уже к концу XII в. появились их постоянные поселения. Преобладающим типом заселения являлось приустьевое.

Основные пути освоения в Западном (Карельском) Поморье проходили по озерно-речным системам, что оказало влияние на формирование прибрежного типа заселения. Поморское население складывалось на основе своеобразного этнического синтеза обживших Западное (Карельское) Поморье северных карелов и русских переселенцев. Первыми русскими поселениями являлись Сумпосад, Вирма, Шуерецкое. В основе хозяйственной деятельности карельского и поморского населения всегда было использование природных ресурсов северных морей. Главное направление деятельности поморов – рыбный промысел и охота на морского зверя.

Церковь принимала активное участие в освоении новгородцами северных территорий, поэтому данный этап можно назвать еще и монастырским. На Европейском Севере было основано 94 монастыря. Наиболее крупные из них – Соловецкий, Михайло-Архангельский, Николо-Карельский. Соловецкий монастырь владел многими земельными участками в промысловых поселениях Западного (Карельского) Поморья. Деятельность монастырей по берегам Бело- го моря значительно ускорила процесс заселения поморских районов и способствовала увеличению количества жителей в существовавших к тому времени поселениях.

Из промыслов наиболее рентабельным в Западном (Карельском) Поморье являлось солеварение. Доход от данной промысловой деятельности в XVI веке составлял до 59% от общего. В тоже время доля сельскохозяйственного производства составляла 5–8%. Соляной промысел территориально был разделен на 20–22 производственные единицы, которые назывались усольями.

Варницы сооружались на побережье Белого моря. Соляной промысел способствовал развитию местной металлургии, главной продукцией которой были црены – большие сковороды для вываривания соли. Огонь в варнице горел постоянно, поэтому требовалось большое количество дров. По данным на 1787 г., для поморских варниц, работавших у Сумского Посада, было заготовлено до 1000 саженей дров [10].

Развивалось также углежогное производство, поскольку древесный уголь был единственным видом топлива для плавки руд. Ближайшей железорудной базой для соляных варниц были озера и болота Лопских погостов. С местами производства соли они были связаны через систему рек и озер Беломорского бассейна (реки Кемь, река Чирка-Кемь, река Выг с притоками и озерами и др.) [2].

Следующий промысел – слюдяной. Он был сосредоточен в основном Керетской волости. Добыча слюды (мусковита) давала 10–12% от общего дохода Соловецкого монастыря [2]. Слюду отвозили в Москву, где она получила название «мусковит». Ее охотно покупали иностранные купцы. Особенного расцвета данный промысел достиг в XVI–XVII вв. Первая четверть XVIII в. была тем временем, когда окрепла стекольная промышленность, и оконное стекло стало обычным в любом строительстве. Это самым существенным образом сказалось на слюдяной промышленности. Добыча слюды в это время начинает резко уменьшаться, а затем прекращается.

Ловля жемчуга как промысел в Западном (Карельском) Поморье существовала с давних времен. Ловцы сбывали необработанный жемчуг скупщикам, которые отвозили его на Шунгскую ярмарку либо коробейникам из Финляндии. Жемчужные раковины добывали в устьях небольших рек. Хищнический способ лова приводил к истощению запасов жемчужных раковин. На реке Гридинка лов жемчужницы прекратился в 1916 г. [7].

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2018

Рис. 1. Карта-схема поселений Западного (Карельского) Поморья (XII–XIX в.в.)

Наиболее доходным видом промысла был рыбный. На Белом море он был объединен в пять производственных единиц: мурманский с центром в Керетской волости, кемский, сумский, двинский и соло -вецкий (на островах). Рыбным и морским промыслом была занята большая часть мужского населения. Главнейшими видами местных рыбных промыслов являлись сельдяной и сёмужий. Он составлял 50% от общего улова рыбы.

Летом поморы ловили треску, семгу, затем, после ухода трески, переходили на улов наваги, а весной, когда Горло Белого моря забито льдами, занимались промыслом морского зверя.

Наряду с рыболовством существовал зверобойный промысел. Близость к райо- нам массовых лежбищ гренландского тюленя обусловило его главенствующее значение на Карельском берегу. Зверобойный промысел делился на два основных вида: местный (беломорский) и отъезжий - у берегов Новой Земли и Шпицбергена (Гру-манта).

Этап начального промышленного освоения начался во второй половине XIX в. и продолжался до начала XX в. Западное (Карельское) Поморье богато лесными ресурсами, что способствовало интенсивному развитию промышленного лесопиления. В 1866 г. был построен лесозавод на Якострове близ г. Кемь. В 1866 г. в селении Сорока Кемского уезда Архангельской губернии был основан лесопромышленный завод, который был запущен 19 сентября 1869 г. На Карельском берегу в 1879 г. купцы братья Савины основали в Керети лесопильный завод. С тех пор село стало промышленным центром. В 1888 г. начал действовать Кемский лесозавод на острове Попове, принадлежавший А. Суркову и Ю. Шергольду, а в 1892 г. – Ковдский завод фирмы «Н. Русанов и сын» [7].

Рыбный промысел в данный период продолжался активно развиваться. В процессе развития промысловой системы хозяйства, как считает В.В. Никольский, определилась промысловая специализация различных частей Западного (Карельского) Поморья [12]. Так, во всей Кандалакшской губе и в Сорокской бухте господствовал сельдяной промысел. Сёмужный комбинировался с ним в качестве подсобного. Территория от Гридино до Кеми характеризовалась значительным развитием сёмужного промысла в комбинации с сельдяным. Кроме того, в Шуе представлен наважий промысел, в Сороке и Шижне - корюшковый. Гри-дино и Калгалакша специализировалась на морском охотничьем промысле.

С развитием морских и речных промыслов теснейшим образом связана история поморского судостроения. Все поморские берега имели своих мастеров и центры судостроения. На Карельском Берегу в этом отношении выделялось Гридино. На Поморском Берегу - Шуя, Нюхча, Колеж-ма (рис. 1).

Сельскохозяйственная деятельность в жизни поморов играла второстепенную роль. Причинами, сдерживающими развитие земледелия и скотоводство, являлись суровые климатические условия (короткий вегетационный период), сложный рельеф (морские террасы, скальники), большие площади болот и заболоченных земель, распространение на побережье примитивных и маршевых почв [15]. На мелкоконтурных крестьянских полях выращивали рожь, ячмень и картофель, максимальная урожайность которых не превышала сам-четыре*.

Согласно материалам Н.А. Кораблева, несложный состав землевладения в конце XIX в. - начале XX в. в Западном (Карельском) Поморье исчерпывается двумя угодьями - усадьба (огородничество) и сенокосом [7].

Сенокосные угодья жителей поморских сёл отличались крайней разбросанностью. Крестьяне по возможности использовали все пригодные участки: пожни на морских побережьях, суходольные луга, тереба (расчистки).

Более активно земледелием занимались в южной части Поморья, например, в Вир-ме. В Гридино, в связи с худшими геологогеоморфологическими условиями, огородничество практически отсутствовало. Высаживали на огородах преимущественно картофель, который являлся подспорьем в хозяйстве поморов. С распространением картофеля в начале XIX в. на Карельском Берегу повсеместно прекратилась эпидемия цинги [1].

Огромное значение в экономике Западного (Карельского) Поморья, Кольского полуострова и Карелии в целом в период Первой мировой войны стало строительство Мурманской железной дороги, соединившей Карелию и Кольский полуостров с центральными районами страны. Дорога связала между собой ранее разобщенные населённые пункты, обеспечила прямую и надежную транспортную связь Карелии с крупнейшими экономическими центрами страны.

В послереволюционный этап (1920– 30 гг.), по утверждению В.В Никольского, оленеводство пришло в упадок. Громад -ный урон ему нанесла гражданская война [12]. В 30-е годы на территории Западного (Карельского) Поморья находились лагеря НКВД, заключённые использовали оленей в пищу, убивали самок, в связи с этим приплода не было.

Рыбацкие поселения, согласно данным экспедиционных исследований В.В. Никольского, располагались в приустьевых участках рек, впадающих в Белое море. Их предельное по отношению к морю расположение объясняется приливно-отливными процессами [12].

В 1929 г. благодаря активно проходившему процессу коллективизации появились рыбопромысловые товарищества. Впервые они возникли в селах Сумский Посад, Сухое, Нюхча, Колежма, Вирма

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2018

и к середине 30-х г. переросли в рыболовецкие колхозы «Беломор», «Заря Севера», «Труженник», «Океан», «Восход».

Необходимость развития народного хозяйства, в чем огромную роль играла электрификация, потребовали большое количество электротехнических материалов, среди которых одним из важнейших была слюда. Добыча этого полезного ископаемого возобновилась.

В этот период сельское хозяйство являлось одним из подсобных занятий жителей Западного (Карельского) Поморья. В 1924 г. был создан Лоухский сельскохозяйственный опытный участок. В 1930 г. на базе этого участка был организован колхоз «Полярный пионер» [14]. Сельскохозяйственные работы велись и на территории лагерей НКВД. В основном это были тепличные хозяйства.

На Западном (Карельском) Поморье со второй половины 1929-го по 1935 г. были организованы сельхозартели. Они образовались на базе рыбопромышленных кредитных товариществ и рыболовецких артелей [11].

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб экономике Карелии. Она крайне подорвала материально-техническую базу карельской деревни, но, несмотря на большие трудности, колхозы уже в 1945 г. стали сеять зерновые культуры и выращивать овощи.

Рыбный промысел в советский период для поморов оставался ведущей отраслью хозяйства, обеспечивающей определенный уровень достатка населения. Главнейшим видом местных рыбных промыслов являлся сельдяной. Вторым промысловым видом являлась сёмга. В колхозах «Победа», «Заря Севера» и «Труженик» она служила основным видом промысла.

Из прочих видов рыб промысловое значение имели навага, корюшка. Лов наваги и корюшки был распространён во многих колхозах Кемского и Беломорского районов. Сига ловили в колхозах «Победа», «12-я годовщина Октября», «Океан». Для собственного потребления колхозники вылавливали щуку, леща, окуня, из морских видов – треску, камбалу. Охота на морского зверя являлась важным направлением деятельности колхозов «Труженик», «Океан», «12-я годовщина Октября», «Победа».

Земельных угодий для выращивания сельскохозяйственных культур было мало. Структура земель колхозов «12-я годовщина Октября» и «Океан» в период с 1958го по 1965 г. практически не изменялась. Для расширения посевных площадей на заболоченных почвах производили осу- шительную мелиорацию, известкование, а также вносили удобрение (навоз, торф). После этих мероприятий на полях можно было выращивать некоторые сельскохозяйственные культуры. Часть пахотных земель переходило в ранг сенокосов и пастбищ. Однако не во всех колхозах проводили данные мелиоративные мероприятия, так как не хватало специалистов в этой области.

Зерновые культуры высаживали только в южных районах Западного (Карельского) Поморья Карелии. В колхозе «Заря Севера» Беломорского района выращивали рожь, ячмень, овес, но с 1950-го по 1959 г. площади посева зерновых культур стали уменьшаться, так как урожайность была небольшой. В 1955 г. по указу местных властей была посеяна кукуруза, но опыт был неудачным.

К началу 80-х годов Западное (Карельское) Поморье стало одним из относительно развитых районов Карелии. Интенсивное освоение территории вдоль Беломорско-Балтийского канала, Октябрьской железной дороги, промышленное использование лесных ресурсов, рыбного потенциала Белого моря, развитие гидроэнергетики, социальной сферы в годы послевоенных пятилеток способствовали развитию территории [16].

Ведущее место в экономике в советский период занимает рыбная отрасль. Вторым по значимости в экономике в Западном (Карельском) Поморье являлся лесопромышленный комплекс, особенно в Беломорском районе. В 1997 г. Сумский и Со-сновецкий леспромхозы обанкротились, и на их базе в 1999 г. были созданы ООО «Беломорский ЛПХ» и ООО «Диал». Социально-экономические изменения в стране привели к сокращению объёма производств и реализация продукции, ухудшилось финансово-экономическое положение, появилась безработица [17].

В постсоветский этап в связи с экономической ситуацией постепенно уменьшилось количество рыболовецких колхозов, была прекращена добыча слюды. На 1999 г. в Беломорском районе функционировало 4 рыбоводных хозяйства. В Лоухском районе в этот период работало 8 рыболовецких бригад на внутренних водоёмах, ГП «Чупин-ский рыбозавод» и на его базе рыбколхоз «Кереть». На Карельском Берегу Гридино является действующим рыбохозяйственным населенным пунктом [15].

В Кемском районе основными отраслями стали лесозаготовка, деревообработка, добыча строительного камня, производство щебня, рыбоводство и энергетика. В

Беломорском районе основные отрасли – форелеводческие хозяйства на побережье Белого моря, рыболовство и рыбопереработка, лесозаготовка и деревообработка, добыча строительного камня и производство щебня, гидроэнергетика. В Лоухском районе основные отрасли – лесозаготовительная, деревообрабатывающая и горнодобывающая.

Проведенныйисторико-географический анализ позволил выявить черты сходства и различия в характере природопользования на территории Западного (Карельского) Поморья. Отмечено увеличение спектра видов хозяйственной деятельности, вовлечение в процесс освоения всех компонентов географической оболочки.

На древнем этапе антропогенное воздействие на природу носило локальный характер (только в окрестностях поселений). Доминировали естественные ландшафты.

Присваивающее хозяйство саамов с первоначальными элементами производящего (кочевое оленеводство) оказывало незначительное влияние только на органогенные компоненты природных комплексов.

Крестьянско-монастырский этап связан с увеличением воздействия человека на ландшафт. Заготовка большого количества топлива для солеварения приводила к истощению лесных запасов на побережье Белого моря. В реках снижалось количество жемчужниц в результате их добычи. Слюдяной промысел способствовал изменению литогенной основы ландшафта территории («слюдяные ямы»).

Распространение сплошных рубок в лесозаготовительной промышленности на начальном этапе промышленного освоения привело к изменению в структуре лесного покрова и повлекло за собой дальнейшее заболачивание территории.

Послереволюционный этап отличался нестабильностью хозяйственной деятельности. В советский период шла интенсификация рыбного хозяйства при сохранении таких направлений хозяйственной деятельности, как лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. В постсоветский этап использование природных ресурсов уменьшилось, произошло изменение в количестве населения и разрушение крупных хозяйств.

Список литературы Основные этапы хозяйственного освоения Западного (Карельского) Поморья

- Бернштам Т.А. Поморы: Формирование группы и системы хозяйства. -Л.: Наука, 1978. -175 с.

- Борисов А.М. Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монастырями в XVI-XVII веках. -Петрозаводск: Карелия, 1966. -283 с.

- Вампилова Л.Б. Историко-географическая периодизация освоения ландшафтов Карельского Поморья. Ч. 1//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Естественные науки. -2005, № 1. -С. 4-10.

- Витенкова И.Ф. Хозяйство и искусство каменного века -раннего металла//Археология Карелии. -Петрозаводск: Карелия, 1996. -152 с.

- Девятова Э.И. Геология и палинология голоцена и хронология памятников первобытной эпохи в юго-западном Беломорье. -Л.: Наука, 1976. -121 с.

- Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. -Л.: Наука, 1982. -225 с.

- Кораблёв Н.А. Социально-экономическая история Карельского Поморья во второй половине XIX века. -Петрозаводск: Карелия, 1980. -128 с.

- Косменко М.Г. Позднебеломорская культура//Археология Карелии. -Петрозаводск: Карелия, 1996. -С. 257-270.

- Кузьмин Д.В. История освоения карельского Поморья (в свете языковых данных)//Linguistica Uralica. - -С. 179-194

- DOI: 10.3176/lu.2016.3.03

- Национальный Архив Республики Карелии. -Ф. 464. Управление упрощенное Сумпосадское. Кемский уезд. С. Сумпосад. Оп. 61. Д.14/200. 1787-1863. -С. 5.

- Национальный Архив Республики Карелии. -Ф. 708. Сельхозартели Кемского района, Оп. 7 Д. 3/22. 1929-1935. -С. 11.

- Никольский В.В. Быт и промыслы населения западного побережья Белого моря (Сорока -Кандалакши). По материалам исследования летом 1921 года//ВСХН СССР. № 174. Научно-техническое управление Ин-та по изучению Севера. -М.: Издания Научно-техн. Управления ВСНХ, 1927. -236 с.

- Панкрушев Г.А. Мезолит и неолит Карелии Ч. 1, 2. -Л.: Наука, 1978. -250 с.

- Потахин С.Б. Из истории Лоухского сельскохозяйственного опытного участка//Социальные и экологические проблемы Балтийского региона: Материалы общ.-научной конф. (Псков, 24 декабря 2000 г.). -Псков: ПГПИ, 2000. -С. 79-80.

- Потахин С.Б. Капитонова С.А. Из истории села Гридино//Скальные ландшафты Карельского побережья Белого моря: природные особенности, хозяйственное освоение, меры по сохранению. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. -С. 166-168.

- Социально-экономические проблемы Карельского Прибеломорья. -Петрозаводск: КНЦ РАН, 1994. -95 с.

- Республика Карелия в цифрах 2015: краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистике Карелия. -Петрозаводск, 2015. -60 с.