Основные методы формирования терминологического поля на основе лексических единиц в профессиональной речи таможенных служащих

Автор: Горляков Петр Юрьевич, Узолина Наталья Владимировна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Педагогический опыт

Статья в выпуске: 1 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены предпосылки для создания терминологического поля таможенного дела. Представлены основные методы определения лексико-семантического поля, выявлены основные компоненты поля для создания иерархических связей.

Лексико-семантическое поле, лингвистика, семантическая группа, таможенное дело, терминология, термины, терминосистема

Короткий адрес: https://sciup.org/140240802

IDR: 140240802 | УДК: 81.111

Текст научной статьи Основные методы формирования терминологического поля на основе лексических единиц в профессиональной речи таможенных служащих

Горляков П.Ю., Узолина Н.В. Основные методы формирования терминологического поля на основе лексических единиц в профессиональной речи таможенных служащих // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 1. – С. 78–80.

Общество. Среда. Развитие № 1’2019

В современном обществе терминология занимает весьма значимое место, так как именно знание и свободное владение специальной лексикой позволяет взаимодействовать как внутри профессиональной сферы, так и обеспечивать сотрудничество со смежными областями. Терминологией называется совокупность терминов определенной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый сектор или пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и упорядочению [1, с. 473].

Наличие упорядоченной структуры, зависимостей и родовидовых отношений являются предпосылками возникновения терминосистемы. Главное отличие терми-носистемы от терминологии обусловлено включением в ее состав не только существующих слов или словосочетаний, относящихся к данной области, но и вновь создаваемых и заимствованных слов.

Терминосистема является результатом сознательного упорядочения или конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, являющихся полноценными терминами, который складывается постепенно вместе с соответствующей системой понятий и соответствующей областью и выступает как незаконченная система [4, с. 54].

Формирование терминосистем различных сфер деятельности, разделов и областей научного знания является ожидаемым результатом научно-технического и социального прогресса.

Терминосистема по своей сути является отражением теоретических изысканий, в то время как прикладную значимость несет в себе терминологическое поле, которое включает в себя взаимообусловленные термины, связанные между собой и имеющие различной степени отличия от ядра поля. Терминологическое поле динамично, состав поля зависит от актуальности входящих в него единиц, допускается перемещение и перегруппировка единиц. Основными понятиями этого направления являются термины – опорные слова, наименования общих понятий, номены – единичные понятия, а также конкретной массовой продукции, воспроизводимой по одному и тому же образцу заданное число раз. Предтермины являются специальными лексемами, которые участвуют в образовании новых понятий, но еще не являются терминами. Они, как правило, представлены многословными номинативны- ми словосочетаниями, носят временной и неустойчивый характер, в случае приобретения устойчивого характера, переходит в разряд квазитермина. Профессионализмы, как правило, используются в неформальной обстановке, и редко используются для наполнения лексико-семантических полей так же, как и терминоиды. [3, с. 8–11].

Систематизация и классификация понятий специальных областей знаний – терминов является одной из первостепенных и в то же время сложных задач, так как необходимо не только обработать уже имеющиеся специальные лексические единицы, но и обеспечить возможность расширения данной классификации.

«Таможенное дело» как дисциплина представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу [6]. Таким образом, данная сфера деятельности охватывает различные общественные отношения, основанные на процедурах оформления перемещения товара, транспортных средств, ценностей, а также обязательства, возникающие в следствии этих перемещений.

Семантическое поле – это совокупность семантических единиц, имеющих фиксированное сходство в каком-нибудь семантическом слое и связанных специфическими семантическими отношениями [2, с. 173]. Другими словами, это набор лексических единиц с инвариантным значением, имеющих общую сему. За единицу поля следует принимать лексико-семантический вариант слова.

Лексико-семантическое поле, в свою очередь, характеризуется рядом признаков системности как в синхронном плане (семантическая соотносительность лексем, относящихся к одному полю), так и в генетическо-диахроническом плане (набор моделей, которые были реализованы многократно. Значимой характеристикой также является взаимоотношения поля со смежными полями.

Важнейшим составным компонентом лексико-семантического поля являются лексико-семантические группы слов, участки семантических полей – это лексико-семантические группы, то есть семантическое поле – родовое понятие по отношению к лексико-семантическим группам. Таким образом, семантическое поле представляет собой ряд парадигматически связанных слов или их отдельных значений, организованных по иерархическому принципу [5, с. 35–36].

Для определения семантического поля необходимо выявить общий интегральный семантический признак, который объединяет все единицы поля, что дает возможность провести первичную сортировку специальных лексических единиц и определить общие лексико-семантические группы. Определение дифференциального признака позволяет выявить отличия на основе которых происходит разделение единиц по группам.

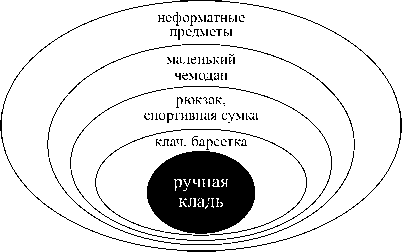

Необходимо принять во внимание, что интегральные семантические признаки в определенных ситуациях могут выступать в качестве дифференциальных. Например, признак «размер багажа» будет интегральным в поле «ручная кладь», и, соответственно, дифференциальным в поле «виды багажа». Следовательно, при определении семантических полей всегда следует принимать во внимание многозначность слова к различным полям.

При определении семантического поля необходимо учитывать не только связь слов и их отдельных значений, но и характер связей, взаимозависимость отдельных единиц и их взаимоопределяемость. Также важно корректно выделить ядро и периферию поля. Для этого определяется лексема, которая включает в себя общее значение, и наиболее близкие к ней по значению слова. Именно они и образуют ядро семантического поля. Периферийные единицы поля следует располагать в зависимости от смысловой близости к значению поля. Переходы от ядра к периферийным слоям должны быть плавными, ослабление лексико-семантических связей должно носить затухающий характер. На рис. 1 представлена структура семантического поля «Ручная кладь» на основе признака «размер». По мере увеличения размера происходит плавное отдаление от ядра к границам поля.

Следующий важный аспект для формирования терминологического поля – это оп-

Рис. 1. Структура семантического поля «Ручная кладь»

Общество

ределение иерархических отношений, которые основаны на компетентности, вхождении простых единиц в сложные, отношениях целого и части, используются для определения отношения единиц разного уровня. Что касается перехода, то он осуществляется посредством комбинирования, реализации синтагматических свойств элементов более низкого уровня.

В отличие от отношения «ядро – периферия», последовательность выстраивается не на основе ослабления общего признака, а на вклю- чении и расширении диапазона признаков, где единицы более низкого уровня являются составными частями более высоких уровней.

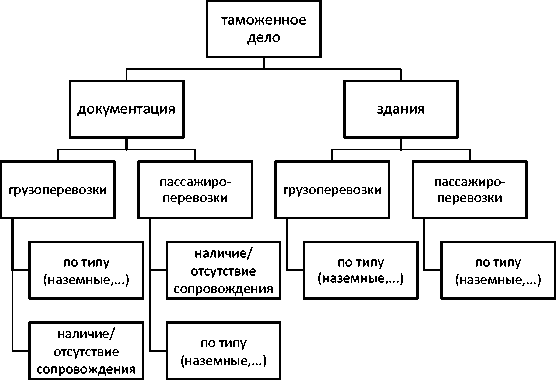

Системный подход к определению терминологического поля «Таможенное дело» дает возможность выявить основные эле-

Общество. Среда. Развитие № 1’2019

менты его структуры, которые включают в себя наиболее общие понятия. На рис. 2 представлена одна из возможных структур терминологического поля.

По мере заполнения групп поля лексическими единицами будет отчетливее проявляться гетерогенность поля. Его составляющие элементы будут разнородными по лексической принадлежности, грамматической структуре и степени точности семантики. В качестве примера можно привести декларирование женских украшений – лексические единицы «бусы», «колье», «ожерелье» – имеют довольно неточные семантические границы и, возможно, целесообразно использовать уточняющее словосочетание, что также необходимо учитывать при структурировании поля.

Как уже отмечалось, терминологическое поле является комплексным объектом, которое в свою очередь состоит из терминосфер,

Рис. 2. Структура терминологического поля

совокупности терминов, которые употребля ются в тех или иных сферах деятельности.

Также наличие множественных пере сечений со смежными лексико-семанти ческими полями влечет за собой избыточ ность лексических единиц и увеличение степеней зависимости. Для решения этой проблемы целесообразно оценивать степень релевантности слова или словосочетания, и создавать подгруппы, имеющие меньший объем.

В заключение хотелось бы отметить, что наличие различных классификаций и структур в сфере «Таможенное дело» требует комплексного подхода к систематизации лексических единиц, также присутствует необходимость скоординировать дефиниции в цепочках терминов. Данное направление является крайне актуальным на настоящем этапе развития внутренних и международных отношений, так как позволит не только выявить совокупность языковых средств в данной сфере деятельности, но и представить конечный структурированный продукт для прикладного использования.

Список литературы Основные методы формирования терминологического поля на основе лексических единиц в профессиональной речи таможенных служащих

- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Советская Энциклопедия, 1966. -607 с.

- Городецкий Б.Ю. К проблеме семантической типологии. -М.: Издательство Московского университета, 1969. -563 с.

- Канделаки Т.Л. Значения терминов и системы значений научно-технических терминологий//Проблемы языка науки и техники. Логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии. -М.: Наука, 1970. -С. 3-39.

- Лейчик В.М. Проблема системности в отечественном терминоведении//Научно-техническая терминология: научно-технический реферативный сборник. -М.: ВНИИКИ, 2001. -Вып. 2. -С. 53-56.

- Обвинцева Н.В. Иерархические связи в лексико-семантическом поле отношения на материале русского и английского языков//Мир русского слова. -2009. -№ 2. -С.35-38.

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ч. 1 ст. 2. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/43499 (26.03.2019)