Основные направления повышения безопасности электроустановок на объектах сельского хозяйства

Автор: Еремина Т.В., Галегузова И.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (технические науки)

Статья в выпуске: 3 (90), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ энергонасыщенности объектов инфраструктуры и населения села стационарными и нестационарными электрическими машинами. Рассмотрены основные виды средств электрической защиты, отмечены недостатки использования плавких предохранителей и автоматических выключателей. Показаны эффективность и перспективы применения устройств защитного отключения. Определены функциональные характеристики данных устройств - величина уставки тока срабатывания и время срабатывания. Отмечены надежность эксплуатации, конструктивное исполнение, автоматический контроль исправности устройства. Указаны причины возникновения электротравмирования человека и появления возгораний изоляции токоведущих частей при аварийных режимах нестационарных электрических машин. Приведены типы переносных устройств защитного отключения для применения в одно- и трехфазных электрических сетях, осуществляющих защиту человека и защиту от возникновения пожаров при коротких замыканиях в электроустановках на сельскохозяйственных объектах.

Безопасность, электроустановка, нестационарная электрическая машина, электротравма, система зануления, электрозащита, устройство защитного отключения, уставка срабатывания, время срабатывания, авария, пожар

Короткий адрес: https://sciup.org/142239079

IDR: 142239079 | УДК: 658.382.3.631.1 | DOI: 10.53980/24131997_2023_3_52

Текст научной статьи Основные направления повышения безопасности электроустановок на объектах сельского хозяйства

В настоящее время быстрое развитие села, интенсификация сельскохозяйственного производства, расширение фермерских хозяйств связаны с увеличением использования электрической аппаратуры, установок, в частности нестационарных электрических машин (НЭМ), обладающих высокой степенью причинения электротравмирования человеку [1, 2].

Среди используемых НЭМ на объектах сельского хозяйства наиболее востребован ручной электроинструмент, находящийся в постоянной эксплуатации при выполнении разнообразных операций в различных топографических и метеорологических условиях, которые могут быть опасными с точки зрения электробезопасности. Отсюда следует, что выполнение требований безопасности - это правильный путь к ликвидации электротравматизма при работе с НЭМ. Чаще всего ручной электроинструмент используется на железобетонном полу в помещении или на территории, на участке, т. е. непосредственно на земле, значит, в электроопас-ных условиях. При этом человек может нарушать или не знать правил техники безопасности, особенно это касается применения электротехники в бытовых условиях [3].

Руководящим документом, определяющим требования безопасности при эксплуатации передвижных, переносных электрических машин и ручного электроинструмента, является Публикация Международной электротехнической комиссии (МЭК-745-1-82).

Цель исследования – анализ безопасности электроустановок на основе теории и практики использования средств электрической защиты.

Материалы и методы исследования

На практике в электрических сетях широкое применение имеет система зануления. При эксплуатации электроустановок, в том числе НЭМ, зануление данных приемников электроэнергии как основного вида электрической защиты непосредственно связано с временем срабатывания аппаратуры электрозащиты и временем отключения аварийного участка сети или электроустановки при отклонениях от нормального режима работы, в частности при возникновении коротких замыканий. Отключающая способность защитной аппаратуры определяется кратностью тока срабатывания в аварийной ситуации.

Современные средства электрозащиты в некоторых случаях отключают аварийный участок сети за время недопустимое для сохранения безопасности человека. Защитные характеристики плавких предохранителей с временем срабатывания до 30 - 40 с не могут обеспечить безопасность электроустановок в рамках требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ) [4].

Аналогичная картина наблюдается и с автоматическими выключателями, несмотря на то что они имеют улучшенные характеристики с точки зрения безопасности и являются основными защитными аппаратами, устанавливаемыми в системе зануления электроустановок равно как и НЭМ. Допустимое время срабатывания защиты стационарных и нестационарных электроустановок составляет соответственно 0,4–0,3 с, однако автоматический выключатель может сработать с пределом времени до 1 с, что так же не обеспечивает безопасности, как и предыдущая электрозащита.

Отсюда следует, что на современном этапе развития применения НЭМ на объектах сельского хозяйства необходимо создать такие условия безопасности, которые возможны при создании новых совершенных средств защиты с высоким уровнем электробезопасности.

В конце прошлого тысячелетия в России появились национальные ГОСТы МЭК, что определило разработку нормативных документов по совершенствованию электрической защиты при эксплуатации электроустановок и создать основы для широкого использования высокоэффективной аппаратуры – устройств защитного отключения (УЗО), обеспечивающих высокий уровень электробезопасности людей, применяющих разнообразную электротехнику в сельском хозяйстве.

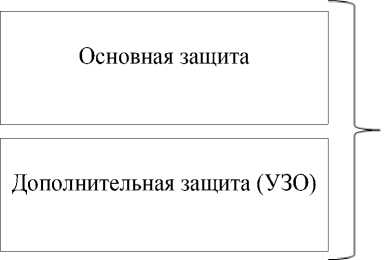

На рисунке 1 приведены способы повышения эффективности УЗО.

Традиционная система защитного отключения

ОПЧ электроустановки соединены с PEN-проводником, сеть TN-C (зануление)

ОПЧ электроустановки соединены с PE-проводником, сеть TN-S, TN-C-S

Структура рекомендуемой системы защитного отключения

Обязательное применение УЗО с основной защитой

Обобщение технических требований на УЗО по специфике использования

Обеспечение соответствующей нормативно-технической документации

Рекомендуемые системы защитного отключения

Система TN-C без зануления и заземления нулевого провода, IустУЗО=10; 30 мА

Система TT с занулением, уравниванием потенциалов, IустУЗО ≤ 10 мА

Система TN-C-S (четырех-пяти-проводная), IустУЗО=10; 30 мА

Рисунок 1 – Способы повышения эффективности системы защитного отключения

Ввиду относительно высокой опасности электротравмирования при работе с НЭМ по-прежнему не согласованы действия органов по безопасности труда для введения индивидуальной системы защитного отключения вследствие отсутствия положения об обязательном использовании при эксплуатации НЭМ индивидуальной защиты с помощью УЗО. Для обеспечения безопасности применение такой защиты в сетях без третьего защитного провода, какими являются практически все сельские электрические сети, необходимо широкое применение УЗО.

Выполнение внедренческих работ по массовому использованию УЗО должно проводиться в соответствии с нормативно-технической документацией, особенно это касается правильного выбора уставок срабатывания и времени срабатывания, являющихся основными защитными характеристиками устройства. Ниже приведены требования к устройствам защитного отключения для НЭМ, применяемым в зданиях и сооружениях и вне помещений на объектах АПК.

УЗО, используемые для установки в производственных помещениях агрохолдингов, жилых домах, учебных корпусах, а также вне сооружений, должны выполнять следующие функции: защиту человека при одно- и двухполюсных касаниях токоведущих частей или к открытым проводящим частям (ОПЧ) электроустановки, в случае когда есть связь с землей; при однополюсных касаниях корпуса при пробое изоляции токоведущих частей и замыкании на корпус при наличии связи с землей или к металлическим конструкциям, электрически связанным с корпусом электроустановки, с одной стороны, а с другой – нахождением человека на железобетонном полу сельскохозяйственного помещения; защиту от пожара при коротких замыканиях в электроустановках, сопровождающихся воспламенением изоляции токоведущих частей.

Таким образом, УЗО реагирует на появление тока утечки на землю и отключает электроустановку или защищаемый участок питающей сети [5, 6].

Основной функцией УЗО будет защита человека при аварийных режима электроустановок на сельскохозяйственных объектах, используемых внутри помещений и на территории. Поэтому главным моментом при разработке УЗО будет подбор уставок тока срабатывания и времени срабатывания в соответствии с ГОСТ Р 50807-95 [7].

Уставка тока срабатывания УЗО напрямую зависит от требований электробезопасности, специфики сельских электрических сетей и электрооборудования. Руководствуясь Международными нормами с учетом физиологических возможностей человека, уставку УЗО следует снижать, одновременно нельзя не учитывать естественный ток утечки на землю, который может варьироваться и зависеть от многих факторов, в частности от параметров метеорологических условий, состояния воздушной среды в помещениях и вне их и др. Поэтому уставка тока срабатывания УЗО одновременно определяется максимальным током утечки I ут мах во избежание ложных срабатываний и значением нефибрилляционного тока I нф [8]. В разнохарактерных сельскохозяйственных помещениях имеют место колебания относительной влажности воздуха и существует агрессивная среда, т. е. запыленность, загазованность, а это признаки колебаний токов утечки, близких к уставке УЗО. В такой ситуации ложное срабатывание УЗО неизбежно и при нормальном эксплуатационном режиме электроустановки. На основании изложенного уставку тока срабатывания УЗО следует определить при исследовании изоляции токоведущих частей электроустановок на основании мониторинга ее параметров, исходя из типовых данных [9].

Рассмотренные условия подбора уставки тока срабатывания и мониторинг состояния изоляции электроустановок и электроприборов дали возможность путем расчетов принять следующие уставки УЗО: для производственных помещений – 30 мА, для непроизводственных – 10 мА. Для НЭМ с незначительными токами утечки должно выполняться условие I ymax <10 мА, уставка УЗО определяется верхним пороговым значением отпускающего тока (6мА). Измерения токов утечки в сельском хозяйстве подтвердили правомерность прогноза типоряда уставок защиты [10].

Быстродействие или время срабатывания – это малая часть времени от появления отключающего дифференциального тока до размыкания контактов коммутационного блока УЗО. С учетом присутствия быстродействия электромеханических систем современной коммутационной аппаратуры максимальное время отключения УЗО целесообразно принять не более 0,03 с.

Не менее важной характеристикой безопасной и стабильной работы УЗО является надежность эксплуатации УЗО, которая представляет адекватность его конструкции техническому исполнению и требованиям электрических сетей и электрооборудования, используемых в сельской местности [11, 12].

Конструктивное УЗО по виду защиты от внешних воздействий следует выполнять при значительном перепаде температуры окружающего воздуха от -40 до +40 ° C и колебаниях относительной влажности до 90 % внутри и вне помещений. В конструкции УЗО также предусматривается защитная оболочка при использовании в помещениях с большим выделением пыли, присутствием агрессивных сред (элеваторные, животноводческие помещения), концентрации которых составляют 70–90 мг/м3.

Надежность и эффективность УЗО определяются исходя из способности обеспечения безопасности человека при возникновении аварийной ситуации в электроустановке или питающей сети и исключении ложных срабатываний и отказов УЗО, появлении нестабильных характеристик некоторых узлов.

Эксплуатационная надежность УЗО заключается в подборе основного конструктивного элемента, а именно дифференциального трансформатора тока, отстроенного от радиопомех высокочастотных и низкочастотных, влияния температурного режима внешней среды, колебаний напряжения питающей сети в допустимых пределах с учетом перегрузочных способностей, иметь отстройку от вибрации для переносных УЗО.

Эффективность УЗО достигается за счет функциональных возможностей обеспечения защиты человека, защиты оборудования и исключения возникновения пожаров при коротких замыканиях в электрических сетях, электроустановках.

Применение УЗО на объектах инфраструктуры села связано с проблемой возникновения отказа защиты. Действительно, кратковременный режим работы УЗО, их распределение по различным объектам и отсутствие наглядных признаков неисправности делают невозможным обнаружение отказов, поэтому УЗО могут оставаться в нерабочем (аварийном) состоянии. В связи с этим необходимо использовать схему автоматического контроля исправности (самоконтроль), при котором происходит или отключение электроустановки, или включение сигнализации о неисправности УЗО. Однако самоконтроль снижает надежность устройства и повышает его стоимость. Самоконтроль УЗО можно использовать, в частности, при работе с НЭМ, например, с ручным электроинструментом, в помещениях с железобетонными полами, на территории, на участках, в животноводческих помещениях.

Результаты исследования и их обсуждение

При работе с НЭМ могут появиться травмоопасные ситуации, которые сопровождаются электротравмами, при этом чаще всего причиной является повреждение изоляции питающего кабеля ручного электроинструмента: при скручиваниях, перегибах, нахождение в запыленном состоянии, при этом не исключается короткое замыкание, приводящее к электротравмированию человека, возможному воспламенению и пожару изоляции. Пробой изоляции фазного провода и замыкание его на неизолированные металлические части НЭМ также приводят к электротравмированию, и другим опасным ситуациям, приводящим к несчастным случаям. В связи с этим УЗО является надежной и эффективной защитой от электротравм и пожаров. Результаты выполненных исследований показали, что при подключении питающего кабеля электроинструмента к УЗО от источника питания количество электротравм снижается на 70–80 %.

Для решения задачи снижения уровня электротравматизма при работе с электроустановками, в том числе НЭМ, были разработаны переносные УЗО для групповой и одиночной защиты, одно- и трехфазное следующих видов [13, 14]:

-

– однофазное с регулируемой уставкой тока срабатывания ВДТ-Р (УЗО-вилка);

-

– трехфазное с регулируемой уставкой тока срабатывания ВДТ-ПР (УЗО-розетка).

Основными характеристиками данных устройств являлись: напряжение питания 220 или 380 В; рабочий ток 16 А; уставка тока срабатывания трехфазного УЗО – 10, 30 мА; уставка тока срабатывания однофазного УЗО – 5, 10, 30 мА; время срабатывания 0,03 с.

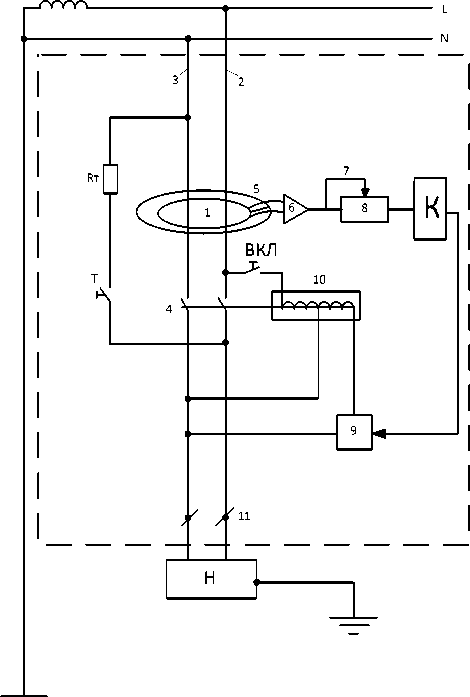

Для примера на рисунке 2 представлена электрическая схема УЗО-розетки ВДТ-ПР.

На основании проведенного исследования было установлено, что имеющая широкое применение система зануления в сельском хозяйстве не обеспечивало требуемого уровеня безопасности при возникновении аварийных режимов в электроустановках и защиту человека от электротравмирования при попадании под действие напряжения. Во избежание возникновения электротравмы наиболее действенным и эффективным средством электрозащиты является устройство защитного отключения, обеспечивающее защиту человека и осуществляющее контроль состояния изоляции токоведущих частей электроустановок [15].

Рисунок 2 – Выключатель дифференциального тока плавного регулирования:

1– торроидальный сердечник дифференциального трансформатора тока , 2 – три фазных проводника первичной обмотки, 3 – нулевой проводник первичной обмотки, 4 – силовая контактная группа, 5 – вторичная обмотка, 6 – электронный усилитель, 7 – переменный резистор, 8 – рукоятка переключения, К – блок регулирования уставки тока срабатывания, 9 – пусковое устройство, 10 – катушка отключения, 11 – силовые зажимы

Применение переносных УЗО-вилок, УЗО-розеток при эксплуатации электроустановок и, в частности, НЭМ обеспечит значительное снижение уровня электротравматизма и возникновения возгораний и пожаров при авариях в электроустановках. Особенно важно применение в качестве защиты данных переносных УЗО при подключении к питающему кабелю ручного электроинструмента, имеющего широкое применение на объектах инфраструктуры и среди населения в сельской местности.

Заключение

-

1. Широкое использование электроустановок, в том числе НЭМ, на сельскохозяйственных объектах непосредственно связано с обеспечением условий электрической и пожарной безопасности.

-

2. Анализ существующих электрозащитных средств, применяемых в системах зануления электроустановок, показал недостаточную эффективность их быстродействия при возникновении аварийных ситуаций.

-

3. Установлено, что устройство защитного отключения является наиболее эффективным и целесообразным средством электрозащиты людей и защиты от пожаров при коротких замыканиях в электроустановках.

Список литературы Основные направления повышения безопасности электроустановок на объектах сельского хозяйства

- Степанов Н.М. Травматизм при эксплуатации энергоустановок // Безопасность жизнедеятельности. – 2005. – № 8. – С. 6–14.

- Ванаев В.С., Козьяков А.Ф., Тупов В.В. Исследование электробезопасности ручных машин // Безопасность жизнедеятельности. – 2006. – № 7. – С. 11–15.

- Христофоров Е.Н. Травматизм операторов мобильных машин в АПК // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2007. – № 2. – С. 20–22.

- Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е, 7-е. – М., 2022. – 832 с.

- Штефан Ф. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. – Прага: IN-EL, 2001.

- Грунский Г.И., Шварц Г.К. Многофункциональность устройств защитного отключения бытового назначения // Промышленная энергетика. – 2006. – № 6. – С. 42–48.

- IEC Standart 364-4-41 / Electrical installations of buildings. Part 4: Protection for safety. Chapter 41 // Proctionagainst electric shoks. – 1992. – 10 p.

- Куликов В.Н. К вопросу о допустимых уровнях кратковременного воздействия на человека электрических токов и напряжений промышленной частоты // Промышленная энергетика. – 2006. – № 1. – С. 37–39.

- Юсупов Р.Х., Зайнишев А.В., Горшков Ю.Г. Производственная среда предприятия АПК как информационная динамическая система при анализе и прогнозировании травматизма и профессионально-обусловленной заболеваемости. – М., 2009. – 221 с.

- Ерёмина Т.В. К вопросу о выборе уставок тока срабатывания аппаратов защитного отключения // Науч. техн. бюл. СибИМЭ СО ВАСХНИЛ. – Новосибирск, 1988. – Вып. 1. С. 65–67.

- Халин Е.В., Коструба С.И. Новые устройства обеспечения электробезопасности // Техника в сельском хозяйстве. – 2006. – № 6. – С. 19–23.

- Слободкин А.Х., Пупин В.М. Обзор российского рынка устройств защитного отключения и анализ эффективности осуществляемой ими защиты в сетях напряжением 380/220 В // Промышленная энергетика. – 2000. – № 11. – С. 43–49.

- Патент RU 134355 U1, Н01Н 83/00. Регулируемый выключатель дифференциального тока / Ерёмина Т.В., Калинин А.Ф. Патентообладатели: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления». – Заявка № 2013121911/07, заявл. 13.05.2013, опубл. 10.11.2013.

- Патент RU 212570 U1, Н01Н 83/00. Выключатель дифференциального тока плавного регулирования / Ерёмина Т.В., Галегузова И.А. Патентообладатели: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления». – Заявка № 2022108978, заявл. 05.04.2022, опубл. 28.07.2022.

- Никольский О.К., Сошников А.А., Полонский А.В. Проблемы и перспективы массового применения устройств защитного отключения в России // Промышленная энергетика. – 2001. – № 2. – C. 48–50.

- Ерёмина Т.В., Хулукшинов Р.Г., Галегузова И.А. К проблеме техногенной безопасности электроустановок на объектах // Вестник ВСГУТУ. – 2022. – № 2. – С. 41–48.