Основные закономерности пастеризации молока с помощью гидродинамического нагревателя

Автор: Краснов Иван Николаевич, Краснова Александра Юрьевна, Мирошникова Валентина Викторовна, Глобин Андрей Николаевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 3 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Применительно к хозяйствам поселений, семейным фермам и фермам малых хозяйств, в которых в настоящее время производится значительное количество молока в большинстве стран мира, показана целесообразность производства среди операций его первичной обработки пастеризации молока непосредственно на ферме или в специальном молокоприёмном пункте, организуемом молочным заводом. Установлена перспективность использования для этого малогабаритных пастеризационных установок, оборудованных гидродинамическими нагревателями, повышающих сроки хранения молока перед реализацией потребителю. Получен ряд зависимостей, которые описывают технологию пастеризации молока в установке на основе гидродинамического нагревателя. Дан анализ процесса нагрева молока гидродинамическим воздействием на него в условиях постоянного смешивания нагретым до температуры пастеризации молока при высоком тепловом КПД. Получены расчётные зависимости для определения основных параметров такого нагревателя исследуемой установки для пастеризации молока: необходимого расхода тепла на пастеризацию молока; секундной производительности тепла гидродинамическим нагревателем; закономерностей теплопередачи через стенку корпуса нагревателя в атмосферу; температуры нагрева его наружной стенки; теплового КПД гидродинамического нагревателя; критерия пастеризации молока; долей, вносимых в него нагревателем, выдерживателем и регенератором пастеризационной установки; времени тепловой обработки молока в выдерживателе; вместимости выдерживателя и других показателей. Установлено, что в конструкции гидродинамического нагревателя необходимо использовать утепление не только корпуса нагревателя, но и регенератора пастеризационной установки. Установки такого типа имеют меньшие габариты, более компактны и просты в диссипации энергии вращения ротора в тепловую при нагреве молока до температуры пастеризации, имеют сравнительно высокий тепловой КПД.

Молоко, пастеризация, гидродинамический нагреватель, выдерживатель, регенератор, охладитель

Короткий адрес: https://sciup.org/140251198

IDR: 140251198 | УДК: 637.125

Текст краткого сообщения Основные закономерности пастеризации молока с помощью гидродинамического нагревателя

Введение. Вопросы заготовки молока от населения и ферм небольших хозяйств в последние годы стали весьма актуальными. Здесь производится значительная часть молока, и для приёма его молочные заводы организуют специальные сельские молокоприёмные пункты. Это вызывает необходимость более тщательной его обработки, включая пастеризацию на месте производства до сдачи на молзавод или для торговой реализации [1, 2, 3].

Тепловая обработка молока и ряда других молочных продуктов путём пастеризации распространена во всех странах мира. Этим повышают сроки хранения их перед реализацией потребителю. Процессы же пастеризации с использованием серийных пастеризационных установок осуществляются косвенным нагревом молока промежуточными носителями тепла, такими как нагретые жидкости или их пары. В аппаратах и устройствах прямого теплового воздействия на молочные продукты большой интерес для малых ферм представляют пастеризационные установки с тепловым воздей- ствием на молоко с помощью гидродинамических нагревателей (ГДН). Установки такого типа имеют меньшие габариты, они более компактны и просты в диссипации энергии вращения ротора в тепловую при нагреве молока до температуры пастеризации, имея сравнительно высокий тепловой КПД [4, 5].

Экспериментальные установки и методы исследований. На рисунке 1 представлена общая схема установки для пастеризации молока с помощью ГДН. Кроме нагревателя гидродинамического типа 1 в её составе находятся выдерживатель 4, пластинчатый теплообменник, насос 7 в линии подачи молока на тепловую обработку и насос 12 для охлаждающей воды.

1 – нагреватель; 2, 3 и 5 – краны; 4 – молочный выдерживатель; 6 – бак приёма молока; 7 и 12 – насосы; 8 – автоклапан; 9 и 10 – регенератор и охладитель молока; 11 – бак для воды; 13 – ёмкость для пастеризованного молока Рисунок 1 – Схемное решение пастеризационной установки на базе ГДН

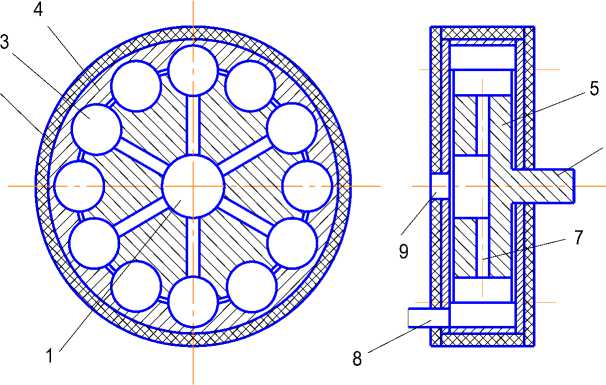

На рисунке 2 представлена схема нагревателя молока [6] в составе исследуемой пастеризационной установки, в основу которого положен принцип гидродинамического воздействия на него. Конструкция его предусматривает установку в корпусе 4 с определённым зазором ротора 5. В зазоре между ними с необходимым шагом сделан ряд сквозных отверстий 3 с образованием своеобразных полуячеек на внутренней поверхности корпуса и наружной ротора. Со- седние полуячейки изготовлены с образованием между ними перегородок в виде своеобразных лопаток, а сами ячейки 3 соединены сверлениями 7 с расточкой 1 в роторе. С боков нагреватель закрывают крышки, причём в одной имеется отверстие 9 для ввода молока в ГДН и патрубок 8 в районе ячей для вывода нагретого до температуры пастеризации молока, а в другой – выходное отверстие для вала 6 привода ГДН.

1 – расточка ротора; 2 – теплоизоляционный слой; 3 – ячейка; 4 и 5 – корпус и ротор ГДН; 6 – вал приводной; 7 – канал радиальный; 8 и 9 – отверстие для подачи молока и выводной патрубок

Рисунок 2 – Нагреватель гидродинамический

На работающей установке насосом 7 молоко подаётся из бака 6 сначала в регенератор 9, где оно подвергается подогреву в контакте с потоком горячего молока, подаваемого после выдерживателя 4 установки. Предварительно подогретое таким образом молоко по каналам 7 поступает (рисунок 2) непосредственно в ячейки 3 ротора 5 ГДН. Вращаясь, ротор производит на молоко в ячеях механическое воздействие лопатками, вызывая турбулизацию его потока. Благодаря внутреннему трению динамическая энергия ротора преобразуется при этом в энергию тепла для нагрева молока. Из ГДН нагретое молоко под напором поступает далее в выдер-живатель 4, некоторое время выдерживается в нём и подаётся, наконец, на охлаждение в регенератор 9 с помощью холодного молока и артезианской воды.

Анализ результатов исследований . С учётом разности температуры пастеризации t п молока и начальной его температуры t н расход тепла в нагревателе будет определяться зависимостью

Q = G ⋅ c ⋅ (t n - t н ) ⋅ (1 - ε ) , (1) где G – производительность ГДН, кг/с;

с – теплоемкость (удельная) молока, Дж/(кг ⋅ К);

ε – доля регенерации тепла в исследуемой установке.

По этой зависимости теплопроизводи-тельность исследуемого нагревателя снижается по мере повышения коэффициента ε, характеризующего регенерацию тепла в установке для пастеризации молока. Это вызывает, с одной стороны, уменьшение материальных затрат на ГДН, но значительное повышение затрат, с другой стороны, по регенерации тепла.

По полученным Э.С. Ашуралиевым данным теплопроизводительность ГДН (секундная) находится в функции диаметра D и частоты вращения ω ротора:

Q t = (b - a • t ) • p- D 5 • < y 3, (2) где b и а – константы варьирования коэффициента мощности в пределах температур t молока (в °С), для расчётов рекомендовано b = 0,01, а а = 0,00008.

Использование уравнений (1) и (2) обеспечивает определение основных рабочих параметров ГДН необходимой теплопроизводитель-ности установки.

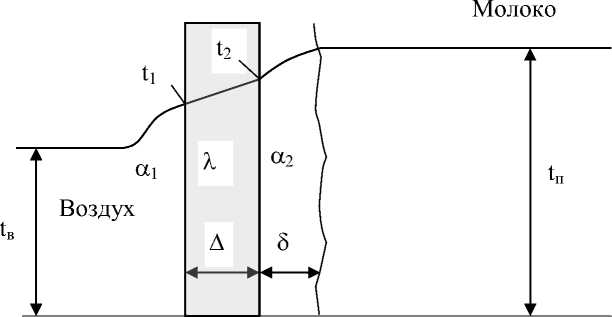

В рассматриваемом нагревателе поток тепла к молоку в ячее распространяется к корпусу (к периферии) и нагревает его менее интенсивно, чем молоко, что существенно отличает его от серийных паровых пастеризаторов [7, 8] (рисунок 3).

В ячейке ГДН, где образовано турбулентное ядро, молоко нагревается до установленной температуры пастеризации его t п . При этом поток тепла распространяется через пограничный пристенный у ячейки слой толщиной δ , стенку в корпусе ГДН, имеющем толщину Δ , в наружный окружающий воздух, нагревая его до температуры t в . Допустив с ошибкой до 1% [4], что температуры на внутренней t 2 и внешней t 1 сторонах корпуса нагревателя примерно равны t 2 = t 1 = t ст , получим для:

Рисунок 3 – Схема к расчёту теплопередачи через стенку корпуса ГДН

– теплопотерь в окружающий воздух

Q = F α ( t - t ) ⋅ z; 1 ст в

– передачи тепла к корпусу от горячего молока

стенки корпуса в нагревателе Δ / λ к (где λ сл и λ к – теплопроводности указанных слоя и корпуса). Поэтому для границы контакта турбулентного

Q = F a 2( t n - t cm ) • z , (4)

где F – площадь внутренней поверхности ГДН, омываемой молоком м2 ;

α 1 и α 2 – коэффициенты, учитывающие отдачу тепла от корпуса ГДН в воздух и от пристенного слоя молока в его корпус;

ядра с пограничным слоем

1 δ 1

=+, αλα

2 сл гр

z – затраты времени на пастеризацию моло-

ка, с .

Приравняв (3) к (4), получим формулу для определения температуры нагрева наружной поверхности корпуса ГДН:

t ст

αt +αt

1в 2п

α +α

По этому выражению температура поверхности корпуса ГДН достаточно высока и может уменьшиться в сравнении с температурой пастеризации молока только на 6–9 градусов. Пристенный (пограничный) слой, имея толщину δ , обладает тепловым сопротивлением δ / λ сл , которое в разы превышает сопротивление

где α гр – величина коэффициента отдачи тепла от ядра к рассматриваемому пристенному слою.

По выражению (6) с повышением скорости потока молока толщина его слоя у стенки корпуса снижается, а температура корпуса, наоборот, повышается, что способствует лучшему нагреву молока в этом слое и созданию достаточных условий для подавления вредной микрофлоры. Характерным недостатком при этом является увеличение потерь тепла в воздух, из-за чего возникает необходимость теплоизоляции ГДН. Для расчёта этих потерь тепла получено уравнение

Q в

= F α 1 α 2 (t

α +α

- t ). в .

Следовательно, тепловой КПД нагрева-

теля определится выражением

η т

(b - at) ρ D5 ω 3 - F( αα ⋅ k)(t - t )

(b - at) ρ D5 ω 3

в котором k = .

α +α

По нашим исследованиям [9, 10] тепловой КПД гидродинамического нагревателя в составе пастеризационной установки на 0,95 ниже, что

значительно превышает КПД в серийных паровых пастеризационных установках [8].

Для оценки полноты завершенности пастеризации молока используется в науке и практике критерий Pa Пастера [7]. Он безразмерен и представляется отношением времени действительного воздействия температуры Т ф

на молоко при пастеризации к достаточному Т п для завершения этого процесса:

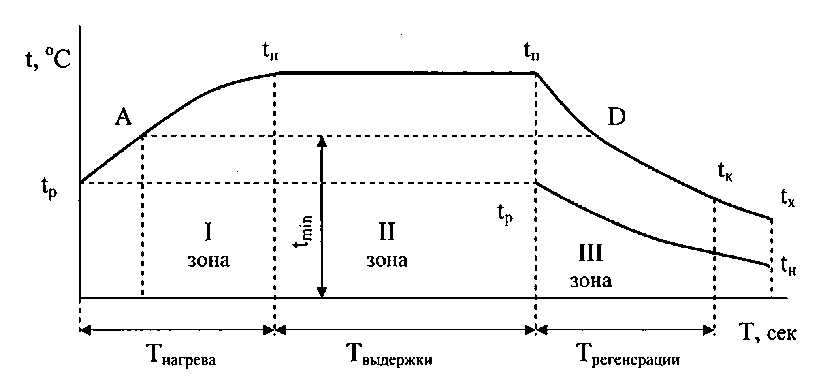

На рисунке 4 дан график изменения температуры молока в различных аппаратах установки для тепловой обработки молока. По этому графику молоко подаётся при её работе в регенератор (III зона), и его температура увеличивается до t р , после чего оно нагревается в ГДН (I зона) до температуры пастеризации t п , выдерживается (II зона) при ней за время T выд и горячим входит в пластинчатый регенератор (снова III зона). В регенераторе оно подвергается охлаждению в контакте с потоками встречного холодного молока до t к, а затем холодной воды в охладителе.

Возможная для пастеризации минимальная температура нагрева молока t min обозначена на рисунке прямой AD, зона выше неё представляет область уверенного подавления микробов. В эффекте пастеризации участвуют аппараты установки, в пределах зон с температурой от t min до t п и далее до точки D графика по рисунку 4. Зоны аппаратов ниже пунктирной прямой AD не имеют отношения к расчёту величины критерия Ра и никакого участия в уничтожении микробов в молоке не принимают. Поэтому для установки с использованием ГДН условием полной пастеризации молока будет:

Ра = Ра I + Ра II + Ра III ≥ 1 , (10) где Ра I , Ра II и Ра III – эффекты частичной пастеризации молока в ГДН, выдерживателе и регенераторе пастеризационной установки.

Рисунок 4 – Схемное представление пастеризации молока

Обычно температура молока линейно за- где Tр и Tор – продолжительности процесса па- висит от площади пластин регенератора, тогда:

t -t

п

секции охлаждения

t -t п min

F' р

F, р

где t и t min – текущая и минимальная t min (не более 60 ° C) температуры молока в регенераторе;

F р ′ и F р – площади пластин регенератора c

изменением температуры молока соответственно от t п до t и от t п до t min .

Время нахождения молока в таком реге-

стеризации молока в соответствии с площадями F р ′ и F р .

Отсюда dT p = - dt ⋅ T ор .

п min

При температуре t нагрева молока длительность его выдержки T п для полного уничтожения в нём микрофлоры в соответствии с [8] должна быть lnT = α - β t. По нему T = e α - β t, а 1 = e - α + β t .

п

нераторе тоже пропорционально указанным площадям F :

t

п

-

t

t — Л ■ п min

T р

, ор

|

Тогда регенератор вносит в критерий па- |

|

|

стеризации молока: dT T р ор |

e - α + β t t п |

|

PaIII = ∫ = ⋅ dT t - t β ор п min |

|

|

t min |

|

Решением этого выражения для Ра III = 1 получим зависимость времени тепловой обра-

ботки молока при пастеризации за счёт только

регенератора:

Tор = (tп

-

tmin)β ⋅

e

- α + β t tп t min

, (12)

а

Ра III

п min t -t пк

Длительность выдержки молока получим, используя ранее известное выражение [7, 8]:

Т

ов

α - β t

= e

Тогда доля, вносимая в критерий Ра вы-держивателем за время Т выд , будет:

TT

Pa = выд = выд . (15)

II α-β tп овыд

Далее можно определить и вносимую ГДН долю в критерий Ра, представив теплопро-изводительность его аналогично известным гидродинамическим дисковым устройствам [6]: b

Q = λρ D5 ω 3 р , (16)

t N 0,04

где λ N и b р – коэффициент мощности и ширина ротора в м .

По выражению (2) коэффициент мощности ГДН λ N имеет прямую зависимость от вязкости и температуры молока λ = b - at , и тепловой баланс ГДН можно представить в виде дифференциального уравнения

Mcdt + dFk( t - t ) = (b - at) ρ dB,

где М и с – масса и теплоёмкость (удельная) молока;

t в – температура окружающего воздуха;

F и k – площадь поверхности и коэффициент отдачи тепла от нагревателя в этот воздух;

В = D5 ω 3 .

Но в пастеризации молока участвует только часть В0 общей мощности ГДН в соот- ветствии с температурами пастеризации от 60 °С до tп, что представлено следующим уравнением:

Mc η dT = т ⋅ T .

B ρ b - at

По нему определена и доля, вносимая

ГДН в критерий Ра :

Ра = dT = Mc η т I ∫ T 0 B 0 ρ

Заменой b-at = y , а затем введением но- x = b ⋅ y

tп

T f е оп

-

α+βt dt b - at

.

вой переменной ГДН в Ра :

получим для доли

1 z2 exdx PaI = ATоп ∫ ax z1

,

где

Mc η A = т ⋅ e

B0 ρ

-

β b

α +

a

; z1 =

-—( b - a • 60 °) ; z2 = - —(b - a • tn ). aa

Далее для длительности процесса пастеризации лишь за счёт ГДН (при Ра I =1 ) разложением в ряд выражения (20) получим:

T

оп

ln b - at60 b - at п

⋅

-

e

β b α +

a

23 xx ln x + x + + + ..

4 18

xп

.

x 60

Определение доли Ра , приходящейся на ГДН и регенератор, позволяет найти далее необходимую длительность пребывания молока непосредственно в выдерживателе установки:

Т ≥ (1 - Ра - Ра )e α - β t , с.

выд I III ,

По ней вместимость выдерживателя бу- дет равна:

V ≥ МТ выд выд 3600 ,

где М – проектная подача молока в установку для его пастеризации, м3/ч.

Это позволяет производить необходимые расчеты основных параметров проектируемых устойств для пастеризации молока.

Выводы. Получен ряд зависимостей, описывающих технологию пастеризации молока в установке на основе гидродинамического нагревателя. По данным их анализа работа ГДН пастеризационной установки происходит в условиях постоянного смешивания подаваемого на тепловую обработку молока с находящимся в ГДН нагретым до температуры пастеризации молоком при высоком тепловом КПД. Это представляет одно из существенных отличий его от известных прямоточных и противоточных установок с промежуточным теплоносителем.

Список литературы Основные закономерности пастеризации молока с помощью гидродинамического нагревателя

- Innovative livestock production technology / A.B. Baragunov, I.A. Savvateeva, S.H. Kushaev, A.A. Kumakhov, Z.R. Kudaev // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. conference proceedings. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. - Krasnoyarsk, 2020.

- Барагунов, А.Б. Пути совершенствования технологии молокопроизводства в условиях горного хозяйствования / А.Б. Барагунов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2020. - № 2 (54). - С. 50-55.

- Байрамов, Т.Х.О. Изучение перспективных методов пастеризации молока для фермерского хозяйства / Т.Х.О. Байрамов // Аграрный научный журнал. - 2020. - № 6. - С. 76-80.

- А. с. 1324620 СССР, МКИ4 А23 С 3/033 Устройство для нагрева жидкости / Заушицын В.Е., Фомин В.И., Фаянс Ю.А., Проценко Г.И., Кривцов Л.Н., Мучник М.И. - № 3857459/30-13; зявл. 28.02.85; опубл. 23.07.87, Бюл. № 27. - С. 7.

- Krasnov, I.N. The roles of milking motives in cows' milk discharging / I.N. Krasnov, A.Yu. Krasnova, V.V. Miroshnikova // EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci. - 2018. - № 12. - Р. 83-87.

- Алексопольский, Д.Я. Гидродинамические передачи / Д.Я. Алексопольский. - Москва: Машгиз, 1963. - 271 с.

- Кук, Г.А. Пастеризация молока / Г.А. Кук. - Москва: Пищепромиздат, 1951. - 239 с.

- Кук, Г.А. Процессы и аппараты молочной промышленности. Т. I / Г.А. Кук. - Москва: Пищепромиздат, 1955. - 472 с.

- Краснов, И.Н. Малая молочная ферма модульного типа / И.Н. Краснов, В.В. Мирошникова // Сельский механизатор. - 2012. - № 2. - С. 24-25.

- Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты / В.И. Трухачев, И.Н. Краснов, И.В. Капустин, В.И. Будков, А.Ю. Краснова, Е.И. Капустина. - Ставрополь: АГРУС, 2013. - 312 с.