Особенности дискурса различий в СОШ при обучении русскому языку как неродному

Автор: Каверзина Анастасия Владимировна, Дорохова Марина Владимировна

Рубрика: Семантика, прагматика, стилистика, лингводидактика текста

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

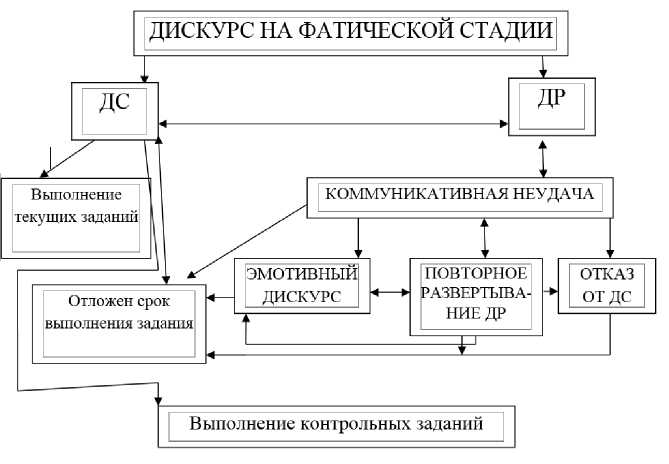

В статье рассмотрен дискурс различий в среднеобразовательной школе в ходе межкультурной коммуникации при обучении русскому языку как неродному. Описана институциональность дискурса в среднеобразовательной школе в ходе коммуникативной эстафеты, которая по различным причинам заканчивается не дискурсом согласования, а коммуникативной неудачей, т. е. дискурсом различий. Предложена модель дискурса различий в среднеобразовательной школе, организованная вокруг концепта«выполнение контрольных заданий».В большинстве случаев эксперту (учителю) и обучающемуся-мигранту удается найти общее, продолжая коммуникативную эстафету, тогда перед нами будет дискурс согласования в СОШ. Если же для обучающегося-мигранта система убедительных доводов эксперта (учителя) не является обоснованием ценностей (учащийся-мигрант считает, что учитель может перенести на поздний срок выполнение задания, в связи с языковым барьером), предъявляемых последним, то это может закончиться отказом от дискурса согласования, даже эмотивным дискурсом, который в итоге приведет к коммуникативной неудаче или дискурсу различий. Таким образом, нарушение ведения критической дискуссии непременно приведет к ошибкам в аргументации, как следствие к коммуникативной неудаче. Результатом такого дискурса в СОШ будет невыполнение итоговых контрольных заданий. На основании этого можем сделать вывод, что дискурс в СОШ институционален, формализован и с помощью жёстких десигнаторов прогнозируем.

Дискурс сош, жёсткие десигнаторы, дискурс согласования, дискурс различий, концепт "выполнение контрольных заданий"

Короткий адрес: https://sciup.org/148316549

IDR: 148316549 | УДК: 81.00

Текст научной статьи Особенности дискурса различий в СОШ при обучении русскому языку как неродному

Дискурс в средней образовательной школе (далее — СОШ) при обучении русскому языку как неродному очень специфичен. Это связано с тем, что учитель русского языка ориентирован на построение коммуникативной эстафеты с носителями русского языка. В ходе учебной, воспитательной и внеучебной деятельности педагог вынужден выстроить не только научный, частично деловой дискурс, но и разговорный. Если речь идет о построении данного дискурса в СОШ с носителями языка, то учитель использует знакомую для учащихся лексику в форме разговорного дискурса. Его задача: познакомить обучающихся с научной лексикой и частично с официально-деловой (например, при написании на уроке русского языка таких деловых бумаг, как заявление, объяснительная записка, автобиография и т. п.). Конечно, владея разговорной формой дискурса, обучающимся легче освоить письменную форму. В смешанном классе, т. е. на уроке присутствуют обучающиеся-мигранты и обучающиеся-носители русского языка (далее — РЯ), в ходе коммуникативной эстафеты обучающиеся находятся в неравных условиях. Во-первых, обучающиеся мигранты не всегда знакомы с разговорной лексикой. Во-вторых, в рамках контекста культуры им не всегда понятно поведение того или иного героя текста, в том числе не только на уроке литературы, но и РЯ при написании изложения. Последнее может привести к коммуникативной неудаче, как следствие — к дискурсу различий — обучающийся не сможет выполнить, поставленную перед ним задачу, — написать изложение. При этом обучающийся-мигрант может не сказать учителю, что он не понимает лексику, причитав этот текст в классе. Например, в СОШ Таджикистана обучающиеся на уроках РЯ читают тексты, но не всегда переводят их и учат новые лексические единицы, если речь идёт о текстах художественной литературы. Например, в 5 классе обучающиеся российских школ знакомятся с произведением А. П. Чехова «Толстый и тонкий». Носителю русского языка понятна лексика, кроме устаревшей, но учащийся-мигрант не сможет понять текст без перевода.

Дискурс в СОШ институционален, поэтому оперативное развертывание дискурса возможно при условии соблюдения Принципа Кооперации [3], вследствие этого устанавливается согласие, на основании которого становится возможным дискурс на уроке РЯ, тем самым, вырабатываются ценностные суждения учащегося в ходе коммуникативной эстафеты.

Дискурс в СОШ может состояться между антагонистом (учителем, выступающим в качестве эксперта) и протагонистом (обучающимся СОШ). В связи с тем, что предметом дискурса становится текст, выполненного протагонистом упражнения или задания, антагонист должен принимать во внимание такие жесткие десигнаторы, как правильность выполнение задания (соблюдение грамматических и синтаксических правил), понимание текста упражнения, оформление текста, именно они и формируют нормативные условия оценки работы.

В основе жестких десигнаторов, которыми руководствуется антагонист (учитель), лежат ценности, находящиеся в структуре научных теорий и методики преподавания РЯ как родного, но не РЯ как неродного. В связи с этим может возникнуть дискурс различий, т. е. «в связи с разным характером действий в процессе понимания текста письма и разным уровнем включенности в воспринимаемый текст, меняется качество его интерпретации» [4, с. 20], что неминуемо приводит к коммуникативной неудаче, т. е. агенты вступают в некорректную аргументацию и допускают ошибки, следствием последних является конфликтный дискурс.

Рассматривая саму форму дискурса в СОШ, необходимо отметить, что она высокоорганизована, прототипична и институциональна. В СОШ существует единая форма оценивания — выполнение итоговых контрольных заданий. Во-первых, это необходимо для того, чтобы эксперт не упустил во время оценивания выполненного задания какой-либо важный жесткий десигнатор [1, 2016]. Во-вторых, в современном учебном сообществе у эксперта (учителя) время ограниченно как сроком проверки (определенное количество рабочих дней в зависимости от класса), так и объемом работы, т. е. количеством работ обучающихся.

Вследствие этого, дискурс эксперта в рамках институционального дискурса прототипичен, так как в ходе проверки эксперт использует в дискурсе СОШ одни и те же требования, которые уже заложены в методике при оценивании работы. Это говорит о прототипичности лексических единиц, употребляемых в дискурсе в СОШ.

При этом прототипичен не только научный дискурс эксперта в СОШ, но и деловой дискурс эксперта (учителя) в СОШ, в какой-то степени даже «технологичен». Дело в том, что дискурс эксперта в ходе коммуникативной эстафеты с учащимся в рамках одной программы определённого класса идентичен с дискурсом в СОШ иного эксперта в другой СОШ, т. е. становится «похожим на все остальные дискурсы, выполняющие ту же роль в данной ситуации» [6, с. 42]. Эксперт (учитель СОШ) вне зависимости от СОШ применяет один и тот же алгоритм при построении дискурса в СОШ (рис. 1). Дискурс эксперта в разных СОШ может отличаться только пропозициями, используемыми экспертом.

Рис. 1. Модель дискурса в СОШ

Рассмотрим рис. 1 подробнее. Обучающийся-мигрант получает задание вместе с обучающимися-носителями РЯ. При этом он не знает РЯ даже на уровне А1 (если мы соотнесем с владением русским языком как иностранным, так как в этом случае обучающийся-мигрант не знаком не только с грамматикой РЯ, но и с культурой России) [2]. В этом случае обучающийся-мигрант даже не может сказать учителю, что он не понял задание, т. е. мы получаем отказ от дискурса согласования (далее — ДС), следовательно, перлокутивный эффект не может быть получен. Учитель РЯ может попытаться вновь вступить в дискурс согласования, но обучающийся-мигрант его не сможет понять, так как не может вступить в разговорный дискурс даже на элементарном уровне, т. е. «ДР возникает в процессе общения, если один из участников коммуникации не хочет (или не может) всту- пать в интеракцию и пытается уйти от разговора. Вследствие того, что второй коммуникант не желает прекращать общение, назревает конфликт» [7, с. 144].

Иллокутивная цель учителя — побуждение обучающегося-мигранта к овладению грамматикой РЯ на уровне не ниже В1. Когда обучающийся-мигрант имеет уровень А2, вступить в коммуникативную эстафету легче, но здесь приходит понимание, что он находится в неравных условиях с обучающимися-носителями РЯ. В связи с этим обучающийся-мигрант опасается коммуникативной неудачи, т. е. может попросить учителя отложить выполнение задания, при этом необязательно данное задание будет выполнено. Обучающийся-мигрант надеется, что с высокой занятостью педагог забудет об отложенном задании или будет готов получить заслуженную отрицательную оценку, не вступая в последующий ДС с учителем в классе. Таким образом, обучающийся-мигрант заведомо готов принять коммуникативную неудачу, как единственно верный для него выход из ситуации. Это может быть объяснено тем, что, во-первых, обучающийся-мигрант понимает, что не сможет ответить верно и не хочет, чтобы это видели другие обучающиеся. Во-вторых, в его культуре мужчина должен нести ответственность за свои поступки (если мы говорим о культуре таких стран, как Таджикистан, Армения, Азербайджан), поэтому здесь он зависит не только от мнения коллектива, но и от гендерных различий, если речь идёт о мальчике (признать свою слабость перед девочками приравнивается к позору). Если обучающийся-мигрант приехал в Россию недавно и пошёл начальную школу или в среднее звено (5–6-е классы), то, потерпев коммуникативную неудачу, обучающийся мигрант может вступить в эмотивный дискурс: начать плакать, хлопнуть дверью, замолчать. В результате стараться не посещать занятия. Исходя из вышеуказанного, эксперт (учитель РЯ) не сможет достигнуть перлокутивного эффекта — выполнения контрольных заданий (они могут быть представлены в виде контрольных работ, экзаменов ГИА и ЕГЭ).

Таким образом, ДР имеет 4 стадии: 1) конфронтации (выдвижение и опровержение точки зрения); 2) открытия дискурса; 3) аргументации; 4) результат разрешения спора. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Дискурс «Эксперт (учитель)»↔«обучающийся-мигрант» (Э(У)↔О-М).

Э(У)→О-М: Ребята! Откройте, пожалуйста, рабочие тетради, посмотрите на доску, запишите дату и выполните задание, которое вы видите на доске (обучающиеся видят упражнение, в котором необходимо вставить пропущенные буквы на закрепление правила «чередование а//о в корнях лаг-лож, раст-рос-ращ»).

О-М^ Э(У): Марина Владимировна, извините, я забыл очки (частая причина при нежелании работать на уроке у данного обучающегося), могу ли я дома выполнить задание?

Э(У)→О-М: Хабибулло, это задание возможно выполнить только на уроке, его невозможно выполнить дома, так как это классная работа, и она записана на доске.

О-М→ Э(У): Марина Владимировна, у меня хороший телефон, я сфотографировал его.

В примере 1 обучающийся-мигрант старается продлить срок выполнения задания. Эксперт (учитель), наделенный властью в рамках институционального дискурса в СОШ, вступает в ДР (1 стадия), выдвигая тезис — « это задание возможно выполнить только на уроке ». Эксперт (учитель) на второй стадии аргументации с помощью абсолютного обоснования утверждает, что « его невозможно выполнить дома, так как это классная работа, и она записана на доске ». Когнитивные весá в данной дискурсивной формации склоняются не в пользу обу-чающегося-мигранта, что на последнем этапе критического дискурса приводит к дискурсу различий — ДР. Авторитет эксперта позволяет утверждать, не доказывая правильность своего решения, хотя обучающийся-мигрант и обратился к аргументу к сущности вещей — он может сфотографировать задание и выполнить его дома. В этом случае только от эксперта зависит, будет ли продолжена коммуникативная эстафета или ситуация завершится коммуникативной неудачей. Важно помнить, что авторитет эксперта может позволить ему продолжить ДС, но в этом случае эксперту необходимо будет вступить в ДС с другими обучающимися, которые могут привести собственные аргументы, что они также могут выполнить это задание дома, так как у них также есть хорошие телефоны. Следовательно, коммуникативная неудача в примере 1 вызвана ошибкой в аргументации обучающегося-мигранта, т. е. когнитивные весá обучающегося-мигранта не склонились в его пользу, поэтому дискурс не был продолжен.

Пример 2. Дискурс «Эксперт (учитель)» ↔ «обучающийся-мигрант» (Э(У)↔О-М).

Э(У)→О-М: Ребята! Откройте, пожалуйста, рабочие тетради, посмотрите на доску, запишите дату и выполните задание, которое вы получили в начале урока (обучающиеся видят упражнение, в котором необходимо вставить пропущенные буквы на закрепление правила «правописание безударных гласных в корне слова»).

О-М→ Э(У): Марина Владимировна, я забыл ручку и тетрадь. Можно я не буду писать это задание?

Э(У)→О-М: Хабибулло, это очень важное задание, его необходимо выполнить сейчас. Если ты не выполнишь, то не сможешь получить оценку.

О-М→ Э(У): Марина Владимировна, я не могу выполнить, я не понимаю, что здесь написано, это новые слова. Переведите их мне на таджикский язык. Помогите, пожалуйста, у меня нет в телефоне интернета (на этой фразе все одноклассники смеются, шутя над языковым барьером обучающегося. О-М выбегает из класса со слезами на глазах и с категорическим отказом ходить на уроки русского языка).

Для обучающегося-мигранта система убедительных доводов эксперта (учителя) не является обоснованием жёстких десигнаторов, так как лексика задания может быть предъявлена только обучающимся-носителям РЯ или владеющим необходимым словарным запасом на уровне А2-В1. Обучающийся-мигрант предъявляет обстоятельственный аргумент (argumentum ad hominem): просит помочь перевести слова на таджикский язык, аргументируя это тем, что его словарь не работает, так как не подключён интернет. Эксперт (учитель) не может привести аргумент, так как обучающиеся в этом классе применяют аргумент ad personam (т. е. «переход на личность», прямо критикуют личность, начав смеять- ся над этой ситуацией). Таким образом, коммуникативная ситуация изначально формируется не столько эмоциями коммуникантов, сколько обстоятельствами дискурса в СОШ. Например, обучающийся-мигрант не может выполнить задание без словаря в строго отведенный для этого срок, так как эксперт (учитель) продолжает коммуникативную эстафету в соответствии с правилами институционального дискурса в СОШ. По мнению В. В. Шаховского, невозможно объективно установить соотнесенность какой-либо эмоции с определенным предметом или ситуацией, так как это зависит от психики конкретного индивида, национально-культурной специфики, условий конкретной ситуации [8]. Таким образом, чаще всего эмотивный дискурс в СОШ возможен в ходе ДР. Это приводит к следующему типу отношений в институциональном дискурсе в СОШ: просьба — отказ, требование — отказ [5, с. 224]. Рассмотрим тип институциональных отношений «просьба — отказ».

Дискурс в СОШ на уроке РЯ очень сложен. Во-первых, он институционален, во-вторых, протекает в рамках научного, делового и разговорного дискурса в СОШ. Причем коммуникативная эстафета эксперта (учителя РЯ) и учащихся-мигрантов заканчивается не только дискурсом согласования, но и коммуникативной неудачей, т. е. дискурсом различий.

Чаще всего ошибки в аргументации совершают обучающиеся-мигранты, которые не готовы вступить в дискурс согласования в СОШ наравне с обучающи-мися-носителями РЯ, как следствие это приводит к коммуникативной неудаче.

Список литературы Особенности дискурса различий в СОШ при обучении русскому языку как неродному

- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (утв. Распор. Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р)

- Балыхина Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): учебное пособие для преподавателей и студентов. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2007. 185 с.

- Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 217-236.

- Колмогорова А. В. Мартынюк К. В. Концептуальное взаимодействие автора и читателя в процессах создания и рецепции текста // Вопр. Когнитивной лингвистики. 2014.№ 3. С. 19-30.

- Концептуальная систематика речевой коммуникации: коллективная монография / науч. ред. Г. М. Костюшкина. Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2014. 368 с.

- Плотникова С. Н. Дискурсивные технологии и дискурсивное оружие как реалии современной информационной эпохи // Технологизация дискурса в современном обществе: кол. Монография / под ред. С. Н. Плотниковой. Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2011. С. 6-43.

- Цветкова О. Г. Принцип кооперации Грайса и дискурс различий: несоблюдение постулатов как причина его возникновения // Научный поиск в современном мире: материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф. М.: Апробация, 2014. С. 143-145.

- Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М.: Либриком, 2010. 128 с.