Особенности формирования готовности людей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в высшем учебном заведении

Автор: Коновалов Игорь Евгеньевич, Осенкова Дарья Игоревна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 13, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос социальной и психологической готовности людей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в вузе через определение типа мотивации к продолжению образования и изучение влияния данного типа на способность к адаптации в обществе. Установлено, что люди с ОВЗ «автономного» типа проявляют большую самостоятельность и независимость от процесса образовательной деятельности, их мотивация направлена в первую очередь на результат, в отличие от людей с инвалидностью «зависимого» типа, которые реагируют на любые изменения (внешние и внутренние) в образовательном процессе и эффективность деятельности которых от них не зависит.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, адаптация, мотивация, самореализация, социальные ограничения, социальная защита, зависимый и автономный типы субъектной регуляции, обучение в высшем учебном заведении

Короткий адрес: https://sciup.org/14937277

IDR: 14937277 | УДК: 376.2

Текст научной статьи Особенности формирования готовности людей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в высшем учебном заведении

В настоящее время одной из важнейших задач государства как социального института является расширение возможностей для полной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что тесно связано с проблемой их адаптации и совершенствования системы образования индивидов. Актуальность изучения данного вопроса объясняется также тем, что инклюзивное образование людей с ОВЗ относится к категории сложнейших вопросов в социальной работе. Большое значение имеет создание необходимых условий, благодаря которым возможны наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция людей с ОВЗ в общество через их адаптацию в социуме и мотивацию к продолжению образования.

На основании вышеизложенного была сформулирована цель исследования – определить типы мотивации людей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в вузе и выявить влияние данных типов на способность к адаптации в социуме.

В исследовании приняли участие 80 человек с ОВЗ из 9 городов Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Бугульма, Чистополь, Буинск, Елабуга. Из них 43 мужчин и 37 женщин в возрасте от 20 до 48 лет.

Результаты исследования. В современном российском обществе инвалиды рассматриваются как отдельная социальная группа, которая нуждается в определенной опеке, поэтому они являются объектом социальной защиты государства. После ратификации Россией «Конвенции ООН о правах инвалидов» в апреле 2012 г. тема социальной защиты инвалидов зазвучала по-новому [1]. В нашей стране принят курс на то, чтобы окончательно стереть социальный барьер между «здоровыми» людьми и людьми с ОВЗ, для чего разработаны и приняты основополагающие документы [2; 3].

Существует значительное количество подходов к теоретическому осмыслению проблем социальной адаптации и мотивации лиц с ОВЗ, но для более полного изучения проблемы нам необходимо определить основные социальные ограничения, которые могут повлиять на способность к интеграции в образовательный процесс [4].

Социальные ограничения, в основном порожденные дефектами здоровья индивида, носят комплексный характер и поэтому особенно трудно поддаются компенсации. Инвалид – это человек, возможности личной жизни и деятельности которого в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений. Поэтому важным аспектом работы с людьми с ОВЗ является диагностика их личностных особенностей, отношения к собственной инвалидности, стремления к адаптации в социальную среду, мотивации к получению высшего образования [5].

Исследование проводилось в три этапа.

На первом этапе психологического исследования была проведена диагностика людей с инвалидностью с помощью опросника Г.С. Прыгина, выявляющего тип мотивации [6].

На втором этапе инвалидам с «автономным» и «зависимым» типами субъектной регуляции предъявлялась тестовая методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина, позволившая выявить их потребности и стремления и тем самым получить некоторое представление об их мотивационных факторах [7].

Третий этап – количественный и качественный сравнительный анализ полученных результатов.

По итогам первого этапа исследования были выявлены две типологические группы: инвалиды с «автономным» и «зависимым» типами субъектной регуляции, по 40 человек в каждой группе.

Распределение факторов-мотиваторов в типологических группах представлено в таблице 1.

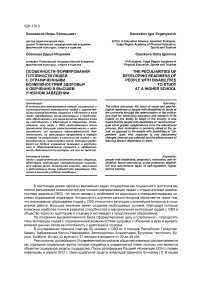

В соответствии с полученными средними данными был построен мотивационный профиль группы инвалидов с «автономным» типом, для удобства факторы были выстроены в порядке убывания их значимости (рис. 1).

с «автономным» типом

Таблица 1 – Средние арифметические значения и значения среднего квадратичного отклонения факторов-мотиваторов в типологических группах

|

Факторы |

Типологические группы |

|||

|

Автономные |

Зависимые |

|||

|

Условия работы |

32,73 |

10,93 |

36,47 |

17,83 |

|

Комфортная окружающая обстановка |

23,67 |

16,44 |

31,03 |

9,25 |

|

Структурированность работы |

26,67 |

15,1 |

33,73 |

12,37 |

|

Социальные контакты |

23,37 |

8,34 |

28,17 |

7,94 |

|

Взаимоотношения |

18,8 |

7,77 |

25,57 |

7,01 |

|

Признание |

36,13 |

10,38 |

36,67 |

8,63 |

|

Достижения |

35,4 |

10,5 |

29,27 |

7,71 |

|

Власть |

23,83 |

10,3 |

14,7 |

7,84 |

|

Разнообразие |

33 |

10,32 |

29,8 |

10,56 |

|

Креативность |

32,87 |

11,7 |

27,73 |

10,57 |

|

Самосовершенствование |

38,23 |

876 |

32,63 |

9,77 |

|

Интерес и польза работы |

38,33 |

9,39 |

37,3 |

9,64 |

Рисунок 1 – Мотивационный профиль людей с ОВЗ

После анализа мотивационного профиля инвалидов с «автономным» типом субъектной регуляции были выявлены наиболее значимые («польза», «самосовершенствование», «признание») и наименее значимые («заработок», «структура», «условия», «социальные контакты») фак- торы мотивации.

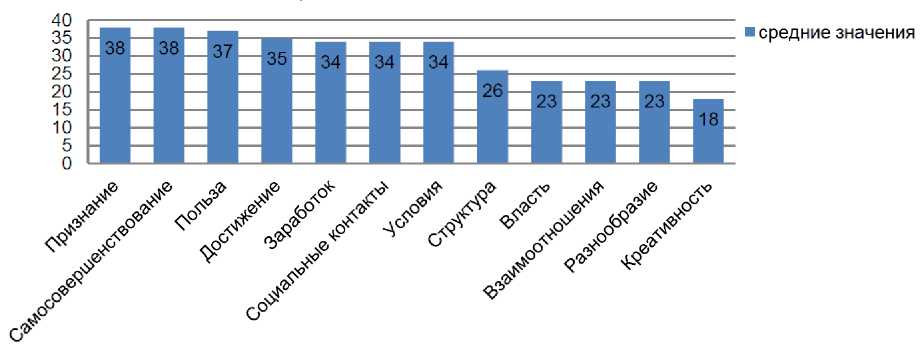

В соответствии с полученными средними данными был построен мотивационный профиль группы инвалидов с «зависимым» типом, для удобства факторы были выстроены в порядке убывания их значимости (рис. 2).

Власть

Взаимоотношения

Креативность ^^^™ ^^^™ ^^^™ ^^^™ ^^^™ ^

Социальные контакты

Достижение

Разнообразие

Структура

Самосовершенствование

Признание

Заработок

Условия -----------------------------------

Польза ------------------------------ — —

О 5 10 15 20 25 30 35 40

Средние значения

Рисунок 2 – Мотивационный профиль людей с ОВЗ с «зависимым» типом

После анализа мотивационного профиля людей с ОВЗ с «зависимым» типом были выявлены наиболее значимые («польза», «условия», «заработок», «признание») и наименее значимые («власть», «взаимоотношения») факторы мотивации.

По итогам данного анализа также удалось подтвердить данные, полученные разработчиками теста о самом высоком («польза») и самом низком («взаимоотношения») по значимости факторах.

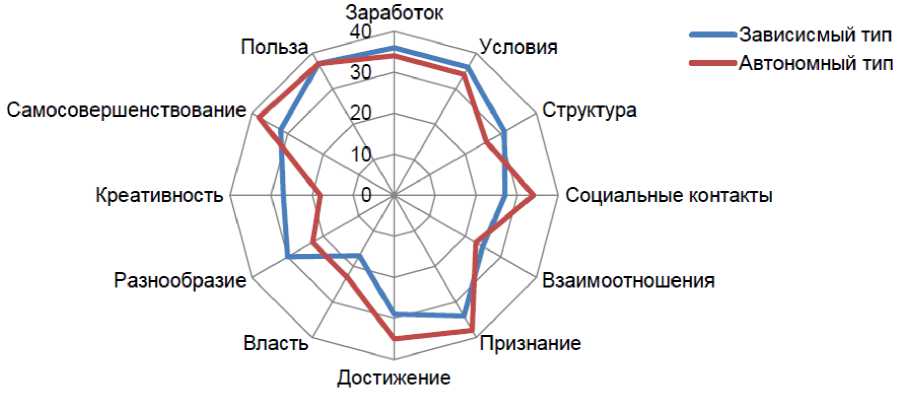

Теперь сопоставим мотивационные профили испытуемых с «автономным» и «зависимым» типами субъектной регуляции между собой, что позволит наглядно увидеть уровень значений всех двенадцати факторов в различных группах (рис. 3).

Рисунок 3 – Мотивационные профили людей с ОВЗ с «автономным» и «зависимым» типами

Исходя из данных таблицы и рисунков, заметим, что почти по всем факторам имеются расхождения в исследуемых группах, кроме фактора «польза».

Таким образом, мотивационная сфера людей с ОВЗ для получения высшего образования с «автономным» типом является более свободной и независимой от окружающих факторов образовательной деятельности и влияющих на процесс, она ориентирована в первую очередь на достижение результата, в отличие от инвалидов с «зависимым» типом, для которых важным фактором является не только результат, но и сам процесс образовательной деятельности. При этом наличие определенного уровня мотивации определяет способность к адаптации. Так, люди с ОВЗ с «автономным» типом имеют высокую мотивацию в плане самосовершенствования и признания со стороны общества, более направлены на налаживание социальных контактов и взаимоотношения в группе. Для социальной адаптации им потребуется значительно меньше времени, нежели людям с «зависимым» типом. Оба типа мотивации направлены на обучение, так как основным мотиватором для них является самореализация на полезной для общества работе. В свою очередь, «зависимый» тип значительно отличается от «автономного» в плане социальной адаптации, ему сложнее войти в коллектив, наладить взаимоотношения. При ощущении социального давления он замыкается и может полностью отказаться от контактов с группой. «Зависимый» тип сложнее переносит свою инвалидность, поэтому ему сложнее адаптироваться к окружающим, так как они понимают свои отличия и стесняются их.

На основании полученных результатов исследования сделан следующий вывод : люди с ОВЗ «автономного» типа проявляют большую самостоятельность и независимость от процесса образовательной деятельности, их мотивация направлена в первую очередь на результат, в отличие от инвалидов «зависимого» типа, которые реагируют на любые изменения (внешние и внутренние) в образовательном процессе, эффективность их деятельности от них не зависит. То есть у каждой группы испытуемых способность к адаптации находится в прямой зависимости от типа мотивации к продолжению обучения, что и определяет степень формирования у них социальной и психологической готовности к получению образования в вузе.

Ссылки:

-

1. О ратификации Конвенции о правах инвалидов : федер. закон № 46-ФЗ от 03.05.2012.

-

2. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013).

-

3. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. закон № 181-ФЗ от 24.11.1995, приказ Мин

здравсоцразвития России от 29 ноября 2004 г. № 287.

-

4. Коновалов И.Е., Коломыцева О.В. Проблемы и перспективы получения гражданами с ограниченными возможно

стями здоровья высшего профессионального образования // Теория и практика физической культуры. 2009. № 11. С. 11–13.

-

5. Konovalov I.E., Osenkova D.I. Peculiarities of motivation of people with disabilities for studying at university // Global Science and Innovation : materials of the II International Scientific Conference. Chicago, May 21–22, 2014. 2014. Vol. II. P. 86–88.

-

6. Прыгин Г.С. Индивидуально-типологические особенности субъектной саморегуляции : монография. Ижевск ; Набережные Челны, 2005. 348 с.

-

7. Там же.

Список литературы Особенности формирования готовности людей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в высшем учебном заведении

- О ратификации Конвенции о правах инвалидов: федер. закон № 46-ФЗ от 03.05.2012.

- Об образовании в Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013).

- О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон № 181-ФЗ от 24.11.1995, приказ Минздравсоцразвития России от 29 ноября 2004 г. № 287.

- Коновалов И.Е., Коломыцева О.В. Проблемы и перспективы получения гражданами с ограниченными возможностями здоровья высшего профессионального образования//Теория и практика физической культуры. 2009. № 11. С. 11-13.

- Konovalov I.E., Osenkova D.I. Peculiarities of motivation of people with disabilities for studying at university//Global Science and Innovation: materials of the II International Scientific Conference. Chicago, May 21-22, 2014. 2014. Vol. II. P. 86-88.

- Прыгин Г.С. Индивидуально-типологические особенности субъектной саморегуляции: монография. Ижевск; Набережные Челны, 2005. 348 с.