Особенности формирования этнической толерантности у подростков в условиях образовательной среды

Автор: Куприянчук Елена Викторовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты теоретического и эмпирического исследований особенностей формирования этнической толерантности у подростков в условиях образовательной среды. Формирование установок толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия для многонациональной России играет важную роль, особенно в современном контексте конструктивной профилактики различных видов экстремизма. Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на выборке школьников восьмых классов ( n = 60, 14-15 лет) МОУ СОШ № 15 Энгельса и Национальной (татарской) гимназии Саратова. Применялся соответствующий целям исследования диагностический инструментарий и методы статистического анализа. Установлено, что проявление толерантного отношения среди подростков определяется не их национальной принадлежностью, а личностными и возрастными особенностями, в том числе агрессивностью и враждебностью. Чем выше уровень агрессивности и враждебности, тем ниже толерантное отношение у подростков. При этом показатель аутоагрессии не влияет на проявление толерантности. Сделан вывод, что для эффективного формирования толерантного отношения среди подростков в условиях школьного обучения необходима целенаправленная психолого-педагогическая работа.

Толерантность, этническая идентичность, подростковый возраст, агрессивность, враждебность, аутоагрессия, профилактика экстремизма и терроризма, формирование толерантности

Короткий адрес: https://sciup.org/149142177

IDR: 149142177 | УДК: 37.015.324 | DOI: 10.24158/spp.2023.3.8

Текст научной статьи Особенности формирования этнической толерантности у подростков в условиях образовательной среды

,

дям других этнокультурных народностей обусловливают необходимость и актуальность рассмотрения проблемы новых подходов к формированию этнической толерантности, которые можно отнести к воспитательной работе, требующей особого внимания именно школьных психологов, а не только педагогов.

Теоретико-методологической базой исследования явились работы таких ученых, как А.Г. Асмолов, О.С. Ионина, Е.Г. Кривцова, М.Н. Лебедева, Л.М. Дестерберг, Г.Т. Коллинз, Ф.Р. Чарра, А.Ф. Смит, рассматривающих понятие «толерантность» как многогранное и многоуровневое, заключающее в себя «признание ценности многообразия человеческой культуры»1. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают представления Н.М. Лебедевой2 и Ф.А. Те-мировой о своеобразии такого феномена, как этническая толерантность, Так, Ф.А. Темирова дает этнической толерантности такое определение: «…отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, а точнее наличие позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной» (2017: 13). Представляют интерес взгляды Г.У. Солдатовой (Солдатова и др., 2011) и М.В. Григорьевой (2016) на такие компоненты толерантности, как психологическая устойчивость, система позитивных установок, комплекс индивидуальных качеств: эмпатия, миролюбие, альтруизм, сотрудничество, стремление к диалогу.

Несмотря на такую широкую представленность обозначенной проблематики, вопросы этнической толерантности и выявление психолого-педагогических условий ее формирования в подростковой среде остаются недостаточно решенными. Целями исследования, описываемого в данной статье, являются, во-первых, изучение особенностей этнической толерантности обучающихся подросткового возраста. Во-вторых, взаимосвязи выраженности толерантного отношения с агрессивностью и враждебностью. Глубина проникновения агрессии в мировоззренческое ядро подростка, как известно, соотносится со степенью жестокости и враждебности в его общем поведении. (Бэрон, Ричардсон, 2020). В-третьих, обоснование содержания и форм работы с подростками по формированию у них этнотолерантного отношения через обучение канализации агрессивности, враждебности, жестокости.

Гипотезой исследования являются следующие предположения:

– Проявление толерантного отношения среди подростков определяется их личностными и возрастными особенностями, в том числе способом выражения агрессивных и враждебных реакций. Нет статистически значимых различий в показателях общей толерантности у исследуемых подростков, где в первой выборке преобладают русские респонденты (98 %), а во второй – татары (90 %).

– Для эффективного формирования толерантного отношения среди подростков необходима целенаправленная психолого-педагогическая работа в условиях школьного обучения, затрагивающая не только педагогическую составляющую, а основанная на формировании толерантности на уроках истории, обществознания и литературы.

– Следует проводить психологически направленную работу по нейтрализации деструктивной агрессивности, враждебности, жестокости не как личностной черты, а как технологии канализации этих феноменов в условиях целенаправленного тренинга (Спотниц, 2004).

Для решения поставленных задач был использован следующий комплекс методик исследования: «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой, «Незаконченные предложения. Диагностика толерантного поведения» А.У. Кухаревой, опросник исследования уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки, проективная рисуночная методика исследования личности «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич. Применялись методы статистического анализа эмпирических данных: r -критерий Спирмена, U -критерий Манна – Уитни, T -критерий Стьюдента на основе компьютерного пакета программы SPSS17 и Microsoft Excel. База исследования – МОУ СОШ № 15 Энгельса и Национальная (татарская) гимназия Саратова. Представителями одной выборки являлись 30 обучающихся МОУ СОШ № 15, из них 28 русских и 2 татарки (девочки постоянно носят традиционный головной платок). В состав другой выборки вошли 30 обучающихся Национальной (татарской) гимназии (27 татар, 2 русских и 1 кумык).

Толерантное отношение, включая этническую и социальную толерантность, изучалось на основе методики А.У. Кухаревой. Выявлен невысокий уровень толерантности у части подростков, а именно у 40 % респондентов обеих выборок. Анализ результатов диагностики по методике «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой показал, что среди обучаю- щихся МОУ СОШ № 15 преобладает позитивная этническая идентичность. Однако имеются обучающиеся и с условно позитивными идентичностями: этноэгоизмом и этнической индифферентностью. Хотя у некоторых обучающихся наблюдался также этноизоляционизм, являющийся отрицательной формой толерантности. В то же время у гимназистов выявлены более высокие значения по таким типам этнической идентичности, как этноэгоизм и этнофанатизм, которые несут отрицательную окраску и являются проявлениями интолерантности. Данные, полученные при помощи методики «Несуществующее животное», подтвердили наличие в обеих исследуемых группах у большинства подростков повышенных агрессивных тенденций, таких как: чувство вины, подозрительность, физическая агрессия, вербальная агрессия, жестокость. Представленные рисунки почти у 80 % подростков отличались наличием не только традиционных диагностических признаков агрессивности: зубов, рогов, когтей, шипов, но и вмонтированного в тела животных оружия: пулеметов, пушек, подвесных бомб, ножей. Часто на рисунках встречались свастика, угрожающие реплики, татуировки на телах животных с тюремной тематикой.

Статистический анализ значимости различий толерантного поведения у респондентов двух выборок показал, что U эмп = 21, U кр = 14 ( р ≤ 0,05), U эмп > U кр , следовательно, различий между выраженностью толерантности у школьников и гимназистов нет. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что в подростковом возрасте уровень общей толерантности зависит в первую очередь от личностных и возрастных особенностей, а не национальных.

Для проверки корреляции толерантного и агрессивного, враждебного поведения, нами использовались показатели общей толерантности по методике У.А. Кухаревой и выявленные средние уровни агрессивности, аутоагрессии, враждебности по опроснику А. Басса и А. Дарки. У подростков обнаружена высоко значимая обратная корреляционная связь между толерантностью и агрессивностью ( r = –0,80; p ≤ 0,05), а также обратная, хотя и средняя связь толерантности и враждебности ( r = –0,450; p ≤ 0,05), отсутствие корреляции между толерантностью и аутоагрессией ( r = –0,187; р ≤ 0,05).

Таким образом, выявленная статистически значимая обратная связь между показателями толерантности и агрессивности/враждебности подтверждает нашу гипотезу о том, что чем ярче выраженность агрессивных и враждебных реакций у подростков, тем ниже толерантность.

Всё это даёт нам основания говорить о необходимости проведения формирующего этапа исследования, направленного на снижение деструктивных форм разрушающей агрессивности и враждебности, что, в свою очередь, станет основанием для повышения толерантного отношения среди подростков.

Разработанная нами тренинговая программа отличается от подобных тем, что включает сочетание как традиционных, широко применяемых техник развития вербальных и невербальных средств общения, стратегии выхода из конфликтов, активного слушания, влияния, сензитивности, так и нетрадиционных, используемых чаще в психотерапии, причем в таких ее направлениях, как позитивная и интегративная психотерапии. Занятия, основанные на Нетрадиционных техниках, своеобразны в проведении и имеют целью научить управлению своей агрессией, а не избавить от нее. Упражнения, имея в основе разработанный нами алгоритм, использовались для выработки положительных автоматизмов в поведении, канализирующих агрессию. Для этого широко практиковались следующие техники: символдрама с различными метафорическими мотивами, реимпринтинг, субъективное шкалирование, трансформация и интеграция опыта (Лигнер, 2014).

Наш подход основан также на взглядах Носсрата Пезешкиана (2006) о том, что в тренинге можно не учить человека чему-либо новому, а «вынуть», т. е. развить и усилить то, что у него как ресурс уже есть, в нашем случае – способность к выведению агрессии через рассказ, рисунок, фантазийную сферу.

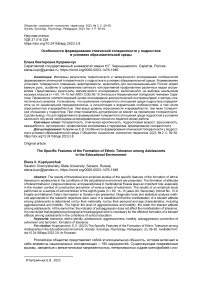

После проведения формирующего этапа исследования, который проходил в обоих учебных заведениях весь 2021/2022 учебный год, нами была проведена повторная диагностика с использованием T -критерия Стьюдента, результаты которой представлены в таблице 1.

Достоверность изменений агрессивных и враждебных реакций у подростков до и после проведения коррекционной программы была подтверждена, так как в первом случае t = 11,440, p ≤ 0,05, во втором – t = 6,223, p ≤ 0,05. Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. Такой результат, на наш взгляд, достигнут потому, что программа содержала как традиционные элементы информативного психологического тренинга конструктивного поведения, так и элементы психотерапевтических практик работы с врожденной ресурсной сферой подростков.

Однако, учитывая, что главной целью нашего исследования являлось формирование толерантного отношения среди подростков, нам важно было определить статистическую значимость изменений общего уровня толерантности у респондентов до и после коррекции. Анализ показал наличие статистически значимых различий средних генеральных совокупностей уровней толерантного и интолерантного поведения подростков до и после формирующего этапа исследования ( t = 8,786; p ≤ 0,05).

Таблица 1 – Выраженность агрессивных и враждебных реакций, а также толерантного отношения у обучающихся до и после формирующего этапа исследования

|

Показатели |

Парные разности |

ф н |

Q. о X со |

||||

|

ф ф CI ф о |

ф S ф О X Ф х X Ф X X ь ° 05 О О |

05 £ га 2 т ф н d о 3 ф 1- 0 05 О |

95 %-й доверительный интервал разности средних |

||||

|

нижняя граница |

верхняя граница |

||||||

|

Агрессивность |

24,83333 |

16,81421 |

2,17070 |

20,48976 |

29,17690 |

11,440 |

0,05 |

|

Враждебность |

10,98333 |

13,67230 |

1,76509 |

7,45140 |

14,51526 |

6,223 |

0,05 |

|

Толерантность |

3,03333 |

2,67421 |

0,34524 |

3,72416 |

2,34251 |

8,786 |

0,05 |

Таким образом, проведённый формирующий этап исследования оказался эффективен, так как он способствовал снижению деструктивных форм агрессивных и враждебных реакций, что, в свою очередь, повлекло за собой повышение толерантности среди обучающихся. Такая поддерживающая практика, на наш взгляд, должна применяться как можно дольше, например, по подобию регулярных собраний групп встреч или клубов по интересам.

Список литературы Особенности формирования этнической толерантности у подростков в условиях образовательной среды

- Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия / пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторовой, С. Шпак. М., 2020. 336 c.

- Григорьева М.В. Этнопсихологические особенности удовлетворенности личности жизнедеятельностью // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 10. С. 48-51.

- Лигнер Э. Ненависть, которая лечит: психологическая обратимость шизофрении: сборник статей / пер. с англ. О.С. Гуляевой. Ижевск, 2014. 284 с.

- Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / пер. с нем. М., 2006. 464 c.

- Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Шайгерова Л.А. Принципы формирования толерантности и управления рисками ксенофобии // Национальный психологический журнал. 2011. № 2 (6). С. 60-79.

- Спотниц Х. Современный психоанализ шизофренического пациента. Теория техники. М., 2004. 296 с.

- Темирова Ф.А. Психологические особенности формирования этнической толерантности подростков в образовательном процессе школы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2017. Т. 17. № 43-2. С. 224-227.