Особенности гидросети, литогенной основы и антропогенной нагрузки бассейна реки Мара (Карачаево-Черкесия)

Автор: Хачиров М.М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4-2 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты геолого-геоэкологического обследования бассейна р. Мара, правого притока р. Кубань (Карачаево-Черкесия). Бассейн Мары имеет в плане форму линзы, рисунок речной сети - типичный древовидный. Большая часть бассейна выработана в толще хумаринской свиты, представляющей переслаивание аргиллитов и песчаников с многочисленными маломощными (0,1-40 см) прослоями каменного угля. Известняки образуют отвесный обрыв (эскарп) южного склона Скалистого хребта. Магматические породы в бассейне р. Мара представлены силлами (пластообразными интрузивами) андезитами и базальтами. Антропогенная нагрузка на бассейн р. Мара не превышает экологической емкости территории. В то же время земель, пригодных для жилищного строительства, практически не осталось.

Речная сеть, песчаники хумаринской свиты, магматические породы

Короткий адрес: https://sciup.org/170190946

IDR: 170190946 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-4-2-90-93

Текст научной статьи Особенности гидросети, литогенной основы и антропогенной нагрузки бассейна реки Мара (Карачаево-Черкесия)

На естественно-географическом факультете Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева (Карачаевск) предусмотрена полевая практика по геологии. Полевая практика позволяет закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные на лекциях и практических занятиях. В период практики нами совершаются четыре полевых маршрута: по Кубани в ущелье р. Индыш; в районе Карачаевска (по правому берегу Теберды и левому берегу Кубани); в а. Каменномост по левому и правому берегам Кубани и по р. Мара. Представим более подробно исследования по бассейну р. Мара.

Полевые наблюдения состоят из следующих взаимосвязанных операций: нанесение точек наблюдения; ведение полевого дневника; изучение форм рельефа и геологического строения района. Затем, полученные данные обрабатываются: составляются геологические разрезы; свободные стратиграфические колонки; карты с использованием ГИС-технологий [1]; проводится геоэкологический анализ (определяется степень антропогенного воздействия на природные комплексы) и даются рекомендации для сбалансированного развития и сохранения природной среды Карачево-Черкесской республики [2, 3].

Река Мара является правым притоком реки Кубань. Её устье находится в северной части г. Карачаевска на высоте около 870 м, а исток - на высоте 2050 м в 600 м к югу от пер. Гумбаши. Расстояние от истока до устья по прямой - 25 км, протяженность русла 26,6 км. Извилистость русла мала, всего 26,6:25,0 = 1,064, что объясняется большим перепадом высот (1180 м) от истока до устья при среднем уклоне 1180:26,6 = 44,36 м/км. По дебиту и длине русла Мара относится к разряду малых рек.

Гидроним «Мара» имеет несколько толкований. У карачаевцев: 1) «маар» -илистый, «мара» - илистая, мутная речка [4]; 2) «Мара» в переводе на русский означает «цель» [5]; 3) «мара» - «целься», или «охоться» (предполагается, что в ущелье было много дичи); «мара маралны» – целься в марала; «мара ол джерни» - ищи это место, будь хозяином этого места [6]. У адыгов: 4) «мара» - солнце, солнечный.

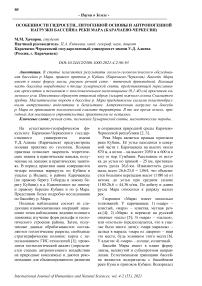

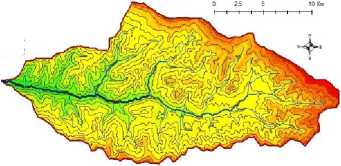

Бассейн Мары имеет в плане форму линзы, вытянутой в субширотном направлении. Естественными границами бассейна являются водоразделы с бассейнами реки Кума и притоков Кубани. Водораздел с бассейном Кумы представлен эскарпом Скалистого хребта, протягивающимся на 15 км от пер. Гум-Баши на северо-запад с постепенным понижением гребня от 2313 м (г. Гум-Баши) до 2033 м. Далее граница бассейна проходит по водоразделу юго-западного простирания между притоками Мары и руч. Шупшурук, впадающим в р. Кубань. Южной границей бассейна служит его водораздел с правыми притоками Кубани. Этот водораздел имеет сглаженную форму и юго-западное простирание с постепенным понижением высот на протяжении 18 км от 2074 м близ пер. Гум-Баши до 1880 м на широте южной окраины пос. Каменномостского (Таш-Кёпюр). Далее водораздел приобретает северо-западное направление, спускаясь к устью Мары. Площадь бассейна в указанных границах около 142 кв.км, из них на леса приходится 85 кв.км (59,8%) и на луга 57 кв.км (40,2%) [7, 8].

Рисунок речной сети бассейна Мары типичный древовидный (рис.). Главное русло несет воды с востока на запад. Оно параллельно эскарпу Скалистого хребта и границе между песчаниково-аргиллитовой формацией нижней юры (хумаринская свита) и известняковой формацией верхней юры. Русла, имеющие направление, согласное с геологическими структурами, геоморфологи и геологи называют субсек- вентными. Соответственно правые притоки Мары, берущие начало с южного склона Скалистого хребта, являются обсеквентными, а левые притоки - ресеквентными. К наиболее крупным притокам Мары принадлежат - правые Арба-Кол и Абазалы-Кишлак (Абешланы-Кышлык-Су) и левый - Дорбун. Более мелкие правые притоки имеют следующие названия:

Кашха-Ташны-Су, Огары-Мара-Тегене, Батага-Айры-Су, Айланчла-Тюбю, Ак-

Каяны-Су, Шайлыланы Езен-Су, Батмак-Кулак, Чинар-Аягы-Тегене, Чирик-Элни-Су, Бархоз-Су, Гитче- Ёзенни-Су, Чизрек-Су, Кёкле-Каяны-Су, Хатыу-Чалган-Су, Огары-Абсаланы-Кышлык-Су,Ташлы-Су, Кара-Су, Джернес-Чалган, Болджарлы-Су, Долджарлыда Уллу-Ташны-Су, Племстан-ция-Су,Таланы-Су, Харунланы-Кошну каты-Су, Джанибек-Хаджини-Су Кюляй-

Кулак, Уллу-Кол, Наныклы, 43 шахта, Кулагыны-Су [9].

Слева в р. Мара впадают Тохтамышле-Су и еще около тридцати малодебитных ручьев.

Поперечное сечение долины Мары имеет типичную V-образную форму. Лишь в приустьевой части долины появляются короткие и узкие фрагменты низкой террасы. Таким образом, практически вся территория бассейна представлена склонами различной крутизны и морфологии.

| || 846 - 1 006 | | Бассейн реки Мара

|ДД| 1 007 - 1 111 ---Г эризонтали

| | 1 112-1 198 Порядок тальвегов

| ] 1 199 -1 276 1

-

□ □ 1277-1 348 2

-

|----|f 349 -1 419 3

-

| 11420-1 490 4

-

| 1 1 491 -1 560

-

| ^ 1 56f - 1 630

-

■ 1 1 631 -1 700

| 1 1 771 - 1 846

■ f 847 -1 941

^^1 942-2 061

■ 2 062 - 2 277

Рис. Бассейн реки Мара: 1) -гипсометрическая карта; 2) - природная структура: гребневые линии (L 1 п) - водоразделы: А - асимметричные (эскарпы); В - симметричные сглаженные; килевые линии - (Г2п) тальвеги реки и ее притоков [10]

Рельеф склонов создан водной эрозией и имеет отчетливую зависимость от состава и физических свойств горных пород. Большая часть бассейна выработана в толще хумаринской свиты, представляющей переслаивание аргиллитов и песчаников с многочисленными маломощными (0,1-40 см) прослоями каменного угля. По данным бурения, проводившегося в 50-60е годы ХХ века при разведке пластов каменного угля промышленной мощности, было установлено, что в средней и восточной части бассейна Мары хумаринская свита достигает максимальной мощности (более 1100 м) и характеризуется преобладанием аргиллитов. Последние легко поддаются эрозии и выветриванию. По этой причине в верховьях Мары большая часть склонов имеет мягкие очертания и относительно небольшой уклон. В приустьевой части Мары в разрезе хумаринской свиты преобладают песчаники, поэтому здесь развиты более крутые склоны с отчетливо выраженной ступенчатостью [11, 12].

От поля развития осадочных пород ху-маринской свиты резко отличается рельеф выходов магматических пород и известняков, устойчивых к выветриванию и водной эрозии. Известняки образуют отвесный обрыв (эскарп) южного склона Скалистого хребта. Магматические породы в бассейне р. Мара представлены интрузивными ги- пабиссальными телами двух типов. В западной части бассейна имеется несколько силлов (пластообразных интрузивов) андезитов и базальтов. В средней части бассейна близ аулов Нижняя и Верхняя Мара на правобережье находятся два штокообразные интрузива сложного состава (андезиты, дациты, гранит-порфиры). В рельефе они образуют две горы - Кёкле-Кая и Кёк-ле-Баши с многочисленными скалами. Один из небольших выходов магматических пород известен как памятник природы Токмак-Кая [11].

Ныне численность населения, крупного рогатого скота и овец по не превышали критерия экологической безопасности. Однако увеличение площади пахотных земель, проведенное в середине 1990-х годов близ а. Верхняя Мара, является ошибочным. Оно выполнено на склоне за счет пастбищ с тощими маломощными почвами, распашка которых будет способствовать эрозии и быстрой деградации склонов. Одновременно резко падает и эстетическая ценность местного ландшафта.

Туристско-рекреационный ресурс бассейна р. Мара невелик, но и он в настоящее время далеко не освоен [12]. Полученные карто-схемы являются основой для построения карты степени антропогенных изменений.

Список литературы Особенности гидросети, литогенной основы и антропогенной нагрузки бассейна реки Мара (Карачаево-Черкесия)

- Кипкеева П.А. Геоинформационные системы и их использование в современной картографии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 03.25.00 География / П.А. Кипкеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Карачаево-Черкес. гос. ун-т (КЧГУ). Карачаевск, 2004.

- Кипкеева П.А. Оптимизация эколого-географического образования в Карачаево-Черкесии // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. - 2013. - №4 (176). - С. 99-103.

- Кипкеева П.А. Реализация основ и принципов эколого-географического образования молодежи и школьников Карачаево-Черкесии средствами геоинформационных систем // диссертация.. кандидата географических наук: 25.00.36 / Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону, 2013.

- Хабичев М.А. Именное словообразование и формообразование в кумакских языках / М.А. Хабичев; Карачаево-Черкес. гос. пед. ин-т. - М.: Наука, 1989. - 217 с.

- Карачаевцы. Историко-этнографический очерк (ред. Л.И. Лавров). - Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ставроп. кн. изд-ва, 1978. - 337 c.