Особенности использования культурного кода поселения Эушта в современном национальном костюме

Автор: Фатеев Д.А., Григорьева Е.И.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается проблема актуализации и интеграции элементов культурного кода сибирских татар, в частности поселения Эушта, в современный национальный костюм. Культурный код выступает важным компонентом формирования этнической идентичности, являясь не только символом принадлежности к конкретной группе, но и способом передачи культурных ценностей и традиций от поколения к поколению. Такие составляющие, как язык, промыслы и народный костюм, играют ключевую роль в сбережении этноса. Проводится анализ историко-этнографических источников с целью выявления ключевых маркеров культурной идентичности (орнамент, цветовая палитра, крой, виды декора), характерных для традиционного костюма эуштинцев. Основное внимание уделяется методам художественного проектирования и дизайн приемам, позволяющим адаптировать аутентичные элементы (национальную вышивку, мотивы узоров, символику, крой) к актуальным тенденциям моды. Делается вывод о том, что культурный код поселения Эушта имеет богатое историческое наследие, которое способно содействовать созданию уникальных дизайнерских решений городской одежды, что дает возможность сохранения элементов культурного наследия поселения Эушта. Татарское поселение, находящееся в Эушта, поселении Томской области России, служит наглядным примером того, как историко-культурные элементы могут быть отражены в современном дизайне одежды.

Культурный код, томские татары, дизайн, костюм, национальная одежда, поселение Эушта

Короткий адрес: https://sciup.org/144163536

IDR: 144163536 | УДК: 008.001 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-128-136

Текст научной статьи Особенности использования культурного кода поселения Эушта в современном национальном костюме

В контексте глобализационных процессов особенно актуальным становится сохранение культурного кода этнических сообществ, который служит основой для формирования идентичности и культурного самосознания.

В условиях стирания этнокультурных границ именно материальное и нематериальное наследие становится ключевым маркером идентичности, формой исторической памяти и ресурсом для устойчивого развития регионов. Особый интерес в этом контексте представляют малоизученные пласты культуры сибирских татар, чье наследие обладает значительным потенциалом.

Одним из таких уникальных объектов является культурный код поселения Эушта – докре-постного сибирского селения, сыгравшего важную роль в становлении города Томска. Эуштинские татары, являющиеся субэтносом сибирских татар, сформировали комплекс культурных практик, отражающий их мировоззрение, социальное устройство и взаимодействие с природной средой. Национальный костюм, как один из наиболее це- лостных и визуально выразительных элементов материальной культуры, выступает концентрированным носителем этого кода. В его крое, орнаментике, колористическом решении и способах ношения зашифрована информация об исторических миграциях, социальных статусах, религиозных верованиях и эстетических идеалах этноса.

Однако в настоящее время проблема заключается не только в сохранении, но и в актуальной интерпретации этого наследия. Традиционный костюм, будучи музейным артефактом, перестал быть частью повседневности, что ведет к разрыву культурной преемственности. В связи с этим возникает насущная необходимость в выявлении и адаптации особенностей культурного кода «eins для его интеграции в современные практики, в частности, в дизайн национального костюма.

Анализ культурного кода исторического поселения Эушта и его отражение в современном городском костюме представляет собой значимое направление в области искусствоведения и дизайна одежды. Настоящее исследование не только способствует охране и распространению культурного наследия томских татар, но и обеспечивает его адаптацию к современным условиям.

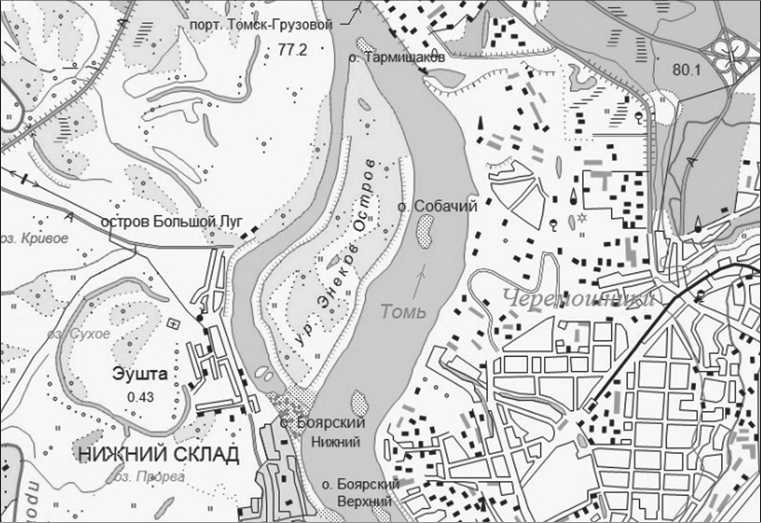

Эушта простирается на левом берегу реки Томи, омываемая водами Эуштинской протоки, известной также как Большая Томь. В заболоченных пойменных угодьях левобережья Томи, что окружают поселение, формирование рельефа стало следствием смещения главного русла Томи в восточном направлении. Река, отступая, оставила после себя сложную сеть водотоков – протоки, озера и водоемы типа «курья». С западной стороны от поселения, в направлении с юга на север, протекают реки, впадающие в Томь: Нестоянка, Кисловка (Бурундук), Сухая протока (Сухая Старица), а также небольшие ручьи и реки. Тут же можно видеть озеро Прорва. Восточнее деревни, в водах Томи, находится Энеков остров, образованный наносами песка и мелкой гальки. За прошедшие три века очертания этого острова претерпели значительные изменения.

В периоды XVIII и XIX столетий, в документах, отображающих устную речь, наименование поселения передавалось вариативно: Яушта, Ев- шта, Еушта, Эвшта, Юшта, Юштинские юрты, Эуштинские юрты.

Примерное время появления эуштинцев на землях, принадлежащих сегодня Томской области, приходится на рубеж XIV–XV веков, в период, когда Сибирь фактически обезлюдела, будучи под влиянием Золотой Орды. Первоначально представители эуштинского народа населяли местность в пределах нынешнего Асиновского района – севернее современного села Нижние Соколы и северо-западнее села Воронино-Пашня. Там до сих пор существует река Юшта (Эушта), представляющая собой правый приток реки Итатки.

Во время своих набегов кочевые племена беспощадно разоряли встреченные селения, подчистую выгребая все запасы продовольствия и ценности, что удавалось найти. Помимо этого они угоняли скот, а всех мужчин, стариков и детей без колебаний убивали. Молодых женщин же ждала участь похуже – их обращали в плен. Численность эуштинского народа стремительно сокращалась. Для спасения племя переместилось на юго-запад, стремясь обезопаситься от конных кочевников рекой Томью. По соседству в конце XVI века появился зимний городок-стоянка казаков Тобольского острога, совершавших торговые и дипломатические походы в верховья Томи – То-янов городок (Энеков остров), не имевший постоянного гарнизона. Позднее этот городок с домами и юртами был признан главным местом самоуправления эуштинцев, основной резиденцией их князя.

Переселение к Томи не облегчило участь эуштинцев: чёрные енисейские киргизы, ежегодно продолжали совершать набеги, грабя поселения, расположенные по берегам Томи [9].

Были общины, которые объединялись в небольшие родовые союзы, проживающие на отдельно взятой территории. Вождей таких союзов называли «князьцами». Как свидетельствуют исторические источники, у томских татар это были Тоян, Басандай и Евага. Тоян возглавлял самую многочисленную общину [3].

В эпоху рубежа XVI и XVII столетий земли Тояна простирались следующим образом: в холодные месяцы эуштинцы обитали на острове, что напротив современной Томской земли, а в летний

Рисунок 1. Энеков остров и пос. Эушта на современной карте Томска. Фото взято из открытых источников

период – на месте нынешнего поселения Эушта. Владения Басандая находились южнее владений эуштинцев, по берегам реки Басандайки. Подданные Еваги же располагались в низовьях реки Томи [6].

В самом начале XVII века князь Тоян Эуштин-ский направился в Москву, к царю Борису Годунову. Его просьба заключалась в принятии его народа под русское подданство, а также – в защите его людей; подразумевалось предоставление русской военной помощи. Царь благосклонно отреагировал на эту просьбу, и весной 1604 года на месте, где Ушайка сливается с Томью, на правом берегу Томи, почти напротив поселения Тояна, был возведен Томский военный острог. Гарнизон острога состоял из казаков и стрельцов. С этого момента уничтожение эуштинцев практически прекратилось [9].

Юрты, которые находились на Энековом острове, были поселением «Тоянов»; зимние юрты томских татар в Тояновом городке (Энеков остров) датируются периодом от середины XV до начала XVIII веков (Рис. 1).

Летние эуштинские юрты не имели «конкретного адреса» и неоднократно меняли своё местоположение в пределах нижнего течения р. Кисловка (Энеков остров, Большой Луг, Эушта) [10].

Томские татары занимались охотой, рыболовством, скотоводством и «собирательством». Охота обеспечивала главное – пропитание, то есть мясо, а также сырье для одежды. Добытое на охоте использовалось для торговли с кочевыми племенами, проживавшими по соседству.

Местные жители занимались охотой, передвигаясь пешком, при этом самым популярным видом передвижения были лыжи. На них охотники отправлялись на охоту, используя лук, стрелы, капканы, самострелы и всевозможные ловушки [3].

В рыболовной практике коренных жителей Томской области, татар, главными инструментами были сети и неводы. Для ловли рыбы использовались удочки, известные как «кармак», а также переметы и «дорожки». Значительное распространение получили ловушки, изготовленные по типу корзин: морды, или «суган», и корчажки. Велика была роль животноводства. Для лошадей и молодняка делали «засеки», а крупный рогатый скот держали в стайках, которые прикрывали жердями и соломой. Теплый хлев обычно строился для мелкого скота и молодняка [7].

Сбор ягод, орехов и съедобных растений осуществлялся женщинами и детьми. В пищу употреблялись такие растения, как кандык, сарана, колба, корни ревеня, дикая редька, полевой чеснок и другие.

Томские татары жили большими, патриархальными семьями. Мужчина занимал главенствующее положение в семейном коллективе, управлял имуществом семьи и решал судьбы ее членов. В состав таких патриархальных семей входили не только муж и жена с их детьми, но и братья со своими супругами [3].

В традиционном гардеробе томских татар, бытовавшем до революционных перемен, наблюдались особенности, характерные для этой местности. В ходу были элементы, служившие своеобразными маркерами этнической принадлежности: налобные повязки, женские рубахи типа «кинек». Штаны «чамбар», пошитые как для женщин, так и для мужчин, занимали важное место в повседневном облачении. Мужчины также носили штаны из овчины. Зимой незаменимым предметом гардероба выступала шуба местного кроя под названием «тон», а в качестве утепляющей детали одежды надевали безрукавку – «сырмак». Головные уборы включали в себя традиционную шапку – «тагыя», а также войлочную шапку – «бурек». Дополняли образ обувь, представленная короткими «чарыка-ми» и сапогами особого пошива, с двумя швами.

Со временем элементы русской одежды органично вошли в гардероб томских татар. Они начали перенимать у русских определенные модели и детали одежды, внося их в свой традиционный стиль.

Женский гардероб включал рубаху на кокетке, нижнее белье, жилеты, пиджаки, тулупы, шубы, дохи, армяки, пальто. Мужчины носили косоворотки, рубахи с отложным воротником. От русских были женщинами позаимствованы платки. Их завязывали на затылке, закидывая концы на плечо. Мужчины носили шапки ушанки. Из обуви татары носили валенки и сапоги русского покроя [7].

Основная часть населения томских татар с рубежа XIX и до начала XX столетия обычно занималась пошивом одежды самостоятельно, используя для этого как домотканые материалы, так и приобретенные. Базовым материалом для работы служила натуральная ткань с полотняным переплетением. Если говорить о покупных тканях, то наиболее востребованными были доступные хлопчатобумажные варианты. Состоятельные же татарские семьи предпочитали шерсть и шелк, бархат и парчу. Широким спросом пользовались ткани, прибывшие из Средней Азии, выделявшиеся своими разнообразными колористическими решениями.

Для создания теплой зимней одежды традиционно использовались овчина, а также шкуры лис, бобров и прочих пушных животных. Овечьи шкуры находили применение и в кожевенном деле, становясь основой для производства обуви. В роли декора и украшений широко использовались тесьма, галун, ленты и шелковые шнуры.

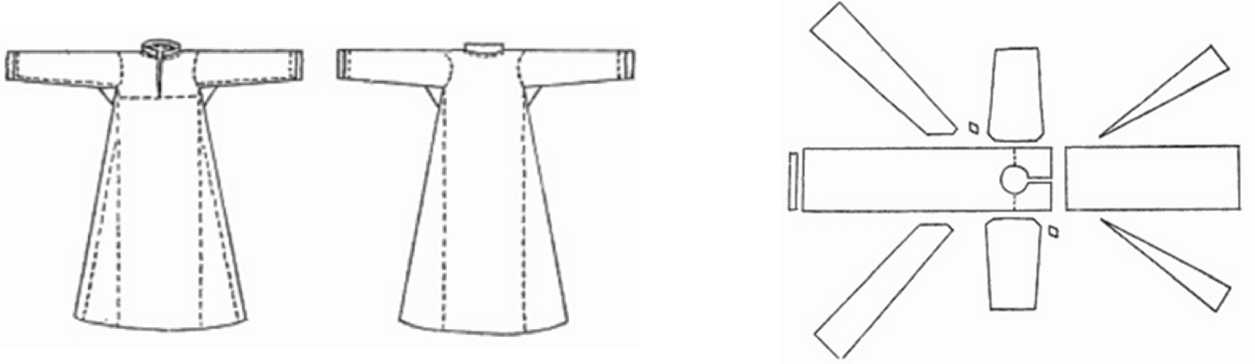

Материальное положение ограничивало менее состоятельных граждан в приобретении дорогих тканей и украшений. Мужские рубахи часто изготавливали из мешковины, а женщины не носили нижнего белья, используя лишь платья и штаны. Наиболее популярна была длинная женская рубаха- кинек (Рис. 2).

Одежда имела форму туники, но добавлялись клинья и боковые швы. Впереди одежда застеги-

Рисунок 2. Схема швов и раскрой женской рубахи кинек (начало XX в.). Фото взято из открытых источников

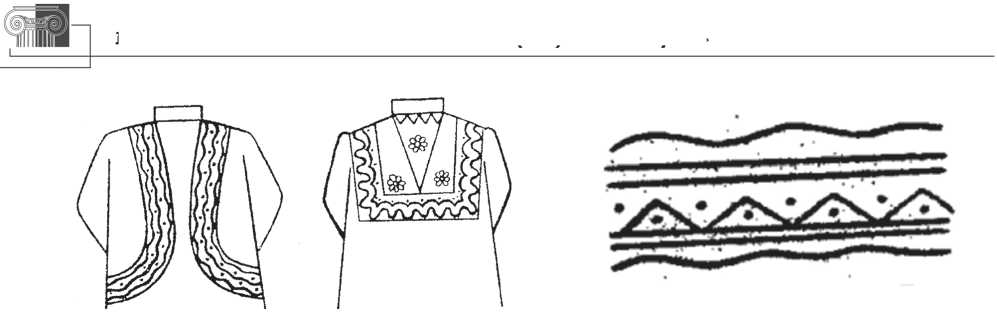

Рисунок 3. Женские платья томских татар конца XIX – начала XX вв. Фото взято из открытых источников

валась с помощью пуговиц – «сатап» или «туйма». Был стоячий и назывался «кайторма» или «йака». Рукава, именуемые «йенг», кроились прямо, в некоторых случаях сужаясь к манжетам. Пройма – «уим» – отличалась глубоким вырезом, в который вшивался ромбовидный элемент, известный как «чабу». Для изготовления этого предмета гардероба применялись ситец либо шелк – «епак» – насыщенных оттенков.

В конце XIX – начале XX столетия у некоторых татарских женщин начинает появляться нижнее белье, а рубахи постепенно уступают место платьям с цельным кроем (Рис. 3), с отложным воротником и поясами «ыцкыр», с кружевами «чельтэр». Юбки и кофты встречаются значительно реже.

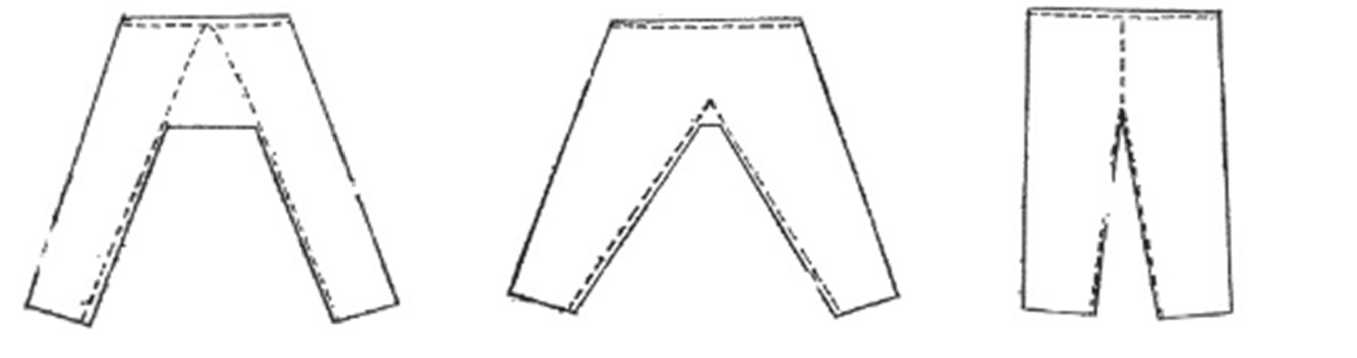

Нижним элементом гардероба женщины являлись штаны (Рис. 4). Нижние штаны, известные под названием «штан», изготавливались из невесомых материй всевозможных расцветок (преимущественно светлых тонов).

Были еще верхние штаны – «чалбар». Их делали из самодельных холстов, а также шерстяных тканей, атласа и прочих материалов. Штаны отличались шириной и протяженностью. Длина варьировалась: у нижних штанов она достигала коленей и чуть ниже, у верхних – до щиколоток.

В качестве верхнего летнего одеяния использовались камзолы (в летний период – йайдак камзол), фасон которых полностью повторял мужские образцы. Эта безрукавная одежда, оснащалась подкладкой из лёгкой ткани, а верх покрывался тяжёлыми материалами (чаще всего плюшем). Камзол обтягивал фигуру, в то время как полы внизу расходились, образуя складки. Длина изделия могла достигать колен, хотя существовали

Рисунок 4. Схемы швов женских штанов (начало XX в.). Фото взято из открытых источников

Рисунок 5. Орнамент в женской одежде. Фото взято из открытых источников

Рисунок 6. Орнамент в женской одежде. Фото взято из открытых источников

и укороченные модели. Застегивался камзол на 3–4 пуговицы. Главным отличием женских камзолов от мужских служило отсутствие декоративных элементов, которыми обычно не украшали мужские варианты.

Сверху женщины носили бешметы, аналогичные по крою камзолам, но дополненные стёжкой, рукавами и увеличенной длиной. В XIX веке встречались и бешметы без рукавов, но обязательным оставался элемент стежки. Бешмет плотно прилегал к телу, швы могли быть прямыми или же изделие создавалось с акцентом на талии [8].

Для украшения тканых изделий применялись разнообразные материалы: бисер, нити из золота и серебра, тесьма, нити из шерсти, шелка, ленты из бумаги, лоскуты ткани и другие элементы. Наиболее популярными способами декорирования были вышивка, расшивание бисером и аппликация. При создании бисерных украшений томские татары использовали как технику ажурного плетения, так и пришивание бисера к основе из ткани. В вышивке наибольшее распространение получи- ли швы: двусторонний квадратный, тамбурный, крестом, строчечный, а также гладь.

Для женской одежды характерен был орнамент, состоящий из золистых линий с рядами точек между ними или сбоку (Рис. 5).

Геометрический узор можно было увидеть на женских и мужских головных уборах. Присутствует мотив извилистых линий, однако в сочетании с прочими элементами – прямыми отрезками и зигзагообразной линией, формирующей треугольные фигуры (Рис. 6).

В орнаменте томских татар наблюдаются и иные мотивы. Часто можно встретить комбинацию растительных элементов с геометрическими фигурами. К примеру, геометрические узоры, напоминающие сетку, гармонируют с розеткой, изображающей цветок (Рис. 7). Сама сетка иногда представляет собой прямолинейные линии, а в других случаях она образуется волнистыми пересечениями, которые изредка приобретают вид бордюра, прерываемого изображениями цветов [2].

Рисунок 7. Орнамент в одежде томских татар. Фото взято из открытых источников

В отличие от казанских татар, у сибирских татар с древних времен была своя традиция: они шили одежду из тканей, изготавливаемых на домашних ткацких станках из шерсти овец. До изобретения швейных машин женщины-татарки шили вручную, уделяя особое внимание символизму цвета ткани, строго следуя национальным обычаям и учитывая возрастные и гендерные характеристики будущих владельцев одежды.

К примеру, бытовало мнение, что наряды светлых тонов (розовые, нежно-зеленые, лазурные) идеально подходят для красоты и статуса татарки. Незамужние же особы облачались только в розовые платья.

Люди зрелого возраста носили камзолы преимущественно глубоких и насыщенных цветов темно-синего, темно-зеленого и бордового оттенка.

Синий цвет, согласно представлениям мастериц, олицетворял связь с тюркским миром и служил символом воды, охватывающей обширные территории, населенные этническими сибирскими татарами, – полноводные реки, озера. Стихия воды, по мнению исследователей, ассоциируется с женским началом, оттого подобные камзолы преимущественно носили женщины.

Камзолы предпочитали чёрного цвета. Вероятно, это объяснялось тем, что чёрный цвет, по мнению мастериц, символизировал мир усопших и укреплял связь с предками.

Зеленый цвет, использованный в символике, отражал собой просторы сибирской природы, представляя собой бескрайние степи и лесные массивы.

Орнаменты, созданные с применением золотых или желтых оттенков, несли в себе символическое значение, отображая мерцание звезд на темном небосводе. Нередко встречались са-рауцы, исполненные в красных тонах, которые ассоциировались с женственностью и ее олицетворением [1].

Нами было проведено интервью со старожилами, а также работниками сферы образования и культуры поселения Эушта. Была выявлена проблема сохранения культурного наследия, а конкретно – татарского национального костюма.

В настоящее время нет мастеров, которые работали бы с традиционным костюмом томских татар.

Многие элементы традиционных костюмов были адаптированы под условия современной жизни: изменялись материалы, крой и даже цветовая палитра, однако базовые элементы сохраняются в современных дизайнах, адаптация традиционного костюма проявляется в использовании таких элементов в повседневной одежде. Многие дизайнеры в настоящее время интегрируют национальные мотивы в современные коллекции.

Сохранение традиционных элементов женского костюма томских татар является важным инструментом укрепления этнической идентичности народа. Взятие за основу традиционного костюма томских татар в создании современных изделии дизайна костюма может способствовать развитию чувства гордости за свое происхождение у молодых поколений и укреплению связей внутри общества, что открывает перспективы дальнейшего изучения элементов татарской культуры Эушты.

Таким образом, на основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что Эушта является древним поселением сибирских татар, существовавшим еще до основания Томска в 1604 году. Именно эуштинский князь Тоян инициировал строительство Томского острога, что подчеркивает важность этого поселения в истории региона.

Культурный код Эушты включает элементы тюркской и самодийской культур, а также испытывает большое влияние русских традиций, что делает его уникальным объектом для исследования.

Следует подчеркнуть традиционные аспекты национального костюма, которые заключаются в том, что традиционный костюм, как русский, так и татарский, характеризуется многослойно-стью, что обусловлено климатическими условиями и социальными факторами. Орнаменты и цвета в костюме несли символическую нагрузку. Например, вышивка защищала от злых духов, а цвета указывали на статус или региональную принадлежность.

К тому же нам удалось выяснить, что костюмы сибирских татар отличались от костюмов татар других регионов, что подчеркивает необходимость изучения местных особенностей.

Интеграция элементов культурного кода через адаптацию традиционного костюма в современный дизайн одежды является действенным способом укрепления этнической идентичности. Историческое наследие поселения Эушта может вдохновить дизайнеров на создание уникальных решений, которые могли бы привлечь внимание не только на локальном уровне, но и за пределами поселения.

Современные дизайнеры могут использовать орнаменты, цвета и крои, характерные для эуштинских татар, например, геометрические узоры или традиционные цвета (синий, зеленый, красный). Важно не просто копировать традиционные элементы, а творчески переосмысливать их, как это делают мировые бренды, которые используют народные мотивы в своих коллекциях.

Костюм должен отражать не только эстетику, но и исторический контекст Эушты, например, ее роль в основании Томска и взаимодействие с русской культурой. Применение культурного кода в современном дизайне одежды не только способствует сбережению исторического наследия, но и делает его органичной частью современной культурной среды, способной вдохновлять молодые поколения на ее сохранение через традиции, обычаи, народные промыслы и ремесла.

Создание современных коллекций на основе традиционных элементов может стать частью культурного туризма и образовательных программ. Это способ сохранить наследие Эушты, которое может быть утрачено в ближайшее время.