Особенности экспертной оценки пищевых продуктов, полученных на основе биомодификаций

Автор: Потороко Ирина юрьевнА., Фекличева Инна Викторовна, Ботвинникова Валентина викторовнА.

Рубрика: Управление качеством товаров и услуг

Статья в выпуске: 1 т.7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам оценки пищевых продуктов, полученных с применением инновационных технологий на основе биомодификаций. Рассматриваются вопросы применимости термогравиметрических методов, как экспертных методов оценки, в условиях действующих регламентов Таможенного Союза, предполагающих необходимость оценки и идентификации товарных объектов. Акцентируется внимание на возможностях микроскопического исследования и термического разложения в сочетании с органолептическими показателями качества для целей идентификационной экспертизы.

Экспертная оценка, биомодификации и биотехнологии, микроскопические исследования, термогравиметрический анализ, идентификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147155896

IDR: 147155896 | УДК: 641.018.1/.9

Текст научной статьи Особенности экспертной оценки пищевых продуктов, полученных на основе биомодификаций

Современное представление о рациональном питании указывает на то, что пищевые продукты должны сочетать такие свойства, как высокую пищевую ценность, биодоступность и оказывать регуляторное или лечебное воздействие на организм человека. В настоящее время производство продуктов питания, сбалансированных по всем критериям, невозможно без использования биомодификаций [1]. Достижения в развитии методов биомодификации основываются на результатах прикладных исследований в области биотехнологий и микробиологии.

Заинтересованность государства в решении данного вопроса доказана введением следующих законодательных актов:

V Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р.

V Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.

V Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р.

V Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания».

V Комплекс Технических регламентов Таможенного союза (Технический регламент ТС).

Говоря о продовольственной безопасности как одной из важных составляющих в решении проблем обеспечения населения биологически полноценными и безопасными продуктами питания, следует определить приоритетность биотехнологий, направленных на интенсификацию биопроцессов, как за счет повышения потенциала биологических агентов и их систем, так и за счет усовершенствования оборудования, применения биокатализаторов (иммобилизованных ферментов и клеток) в промышленности.

Микробиологическая промышленность в настоящее время использует тысячи штаммов различных микроорганизмов. В большинстве случаев они улучшены путем индуцированного мутагенеза и последующей селекции. Это позволяет вести широкомасштабный синтез различных веществ. Некоторые белки и вторичные метаболиты могут быть получены только путем культивирования клеток эукариот. Растительные клетки могут служить источником ряда соединений – атропин, никотин, алкалоиды, сапонины и др. Все это свидетельствует о том, что биотехнология станет источником не только новых продуктов питания, медицинских препаратов, но и получения энергии и новых химических веществ, а также организмов с заданными свойствами.

Биомодификации можно рассматривать как новое научно-практическое мировоззрение, которое поможет найти решение проблем нашего времени: продовольственной безопасности и охраны здоровья человека. Сегодня многообразные формы деятельности в области биомодификаций ведутся в различных направлениях: с/х биотехнология и микробиология; биоинженерия; биотехнология животных; биоэтика; трансплантация клеток; клонирование; реконструирование и изучение ДНК; генная картография; генная инженерия; биотехнология морских организмов; генная инженерия микробов; фармацевтическая биотехнология; биотехнология растений; протеиновая инженерия. В молекулярной биологии использование биотехнологических методов позволяет определить структуру генома, понять механизм экспрессии генов, смоделировать клеточные мембраны с целью изучения их функций и т.д.

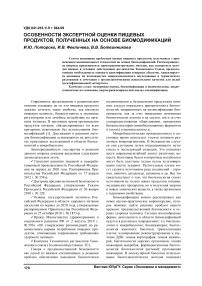

Основные компоненты биотехнологических систем имеют свои подсистемы и элементы, взаимосвязь которых может определяться следующей последовательностью (рис. 1).

Учитывая, что создание модифицированных технологий необходимо, прежде всего, для получения экономических и экологических выгод, их следует тщательно оценивать на основе экспертных методов на всех этапах.

4) оценки соответствия органолептических, физико-химических и гигиенических показателей специализированной пищевой продукции, диетического и лечебно-профилактического питания требованиям нормативной, технической и иной сопроводительной документации или договоров-контрактов на поставку конкретных видов продукции.

Предложенная в Техническом Регламенте ТС номенклатура показателей и методы их определения позволят, на наш взгляд, только установить параметры пригодности продукта для пищевых

Рис. 1. Основные элементы биотехнологической системы

Вместе с тем продукты, полученные на основе применения биотехнологий, чаще всего принадлежат к специализированным пищевым продуктам, обладают диетическими и лечебнопрофилактическими свойствами. В условиях действующих регламентов Таможенного Союза необходима их оценка и идентификация, а идентификационными показателями являются:

-

1) наименование изделия;

-

2) требования к упаковке;

-

3) требования к маркировке;

-

4) органолептические показатели: консистенция, вкус, запах;

-

5) гигиенические и другие показатели в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента и нормативной документации на конкретный вид диетического (лечебного и профилактического) питания;

-

6) энергетическая ценность;

-

7) лечебные и (или) профилактические свойства.

Идентификация проводится методами:

-

1) визуального осмотра;

-

2) определения принадлежности к кодам Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

-

3) оценки характерных признаков, включенных в терминологию и информацию, представленную на потребительской (групповой, транспортной) упаковке;

целей, в то время как важным является идентификация лечебных и профилактических свойств. Разработка объективных критериев такой оценки должна строиться на выявлении характеристик принадлежности продукта к совокупности специализированных.

В частности, для кисломолочных напитков, обладающих выраженными диетическими свойствами, достаточно трудно быстро установить выраженность лечебных и профилактических свойств [2]. В данном случае применимы, на наш взгляд, методы микроскопического анализа в сочетании с дифференциально-термическим анализом. Дифференциально-термический анализ позволяет установить направление и величину изменения энтальпии, связанной с особенностями структуры и влагоудерживающей способности структурных элементов кефирного грибка. Следует учитывать, что изменение энтальпии не зависит от пути процесса, определяясь только начальным и конечным состоянием системы.

Для оценки объективности названных критериев в качестве объектов исследования были определены кефирный грибок и напиток, полученный на его основе. Особый интерес представляет химическая природа кефирных грибков. Предполагают, что они представляют собой сгусток белка, удерживающий на себе микроорганизмы. Имеются сообщения о том, что грибки образуют полисахариды, существенно влияющие на конси- стенцию кефира. Общий химический состав сухого кефирного грибка (массовая доля воды 3,5 %) таков: жир – 4,4 %, Зола – 12,1 %, гликозаминогликаны – 45,7 %, общий белок – 34,3 %, в т. ч. нерастворимого белка 27,0 %, растворимого белка 1,6 %, свободных аминокислот 5,6 %.

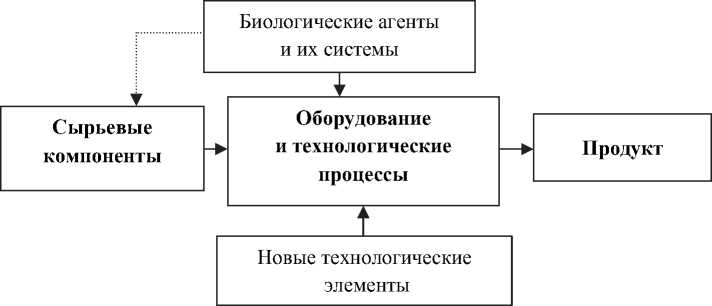

Микроскопические исследования кефирных зерен показали, что масса кефирного зерна, особенно в центре, состоит из переплетающихся в беспорядке нитевидных бактерий в ячейках, между которыми сосредоточено студенистое (гелеобразное) вещество (рис. 2).

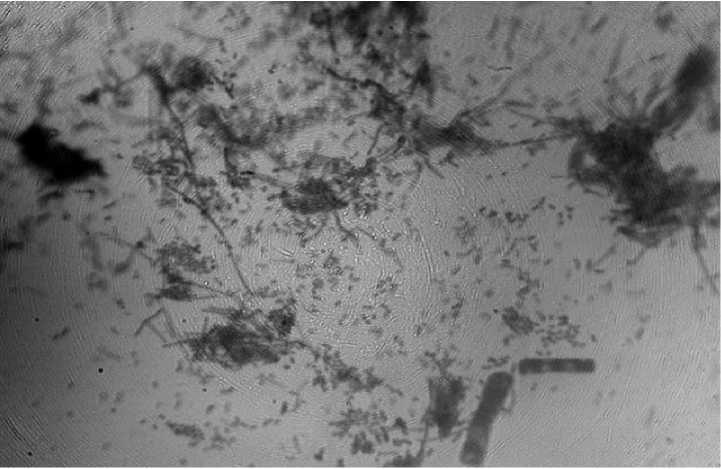

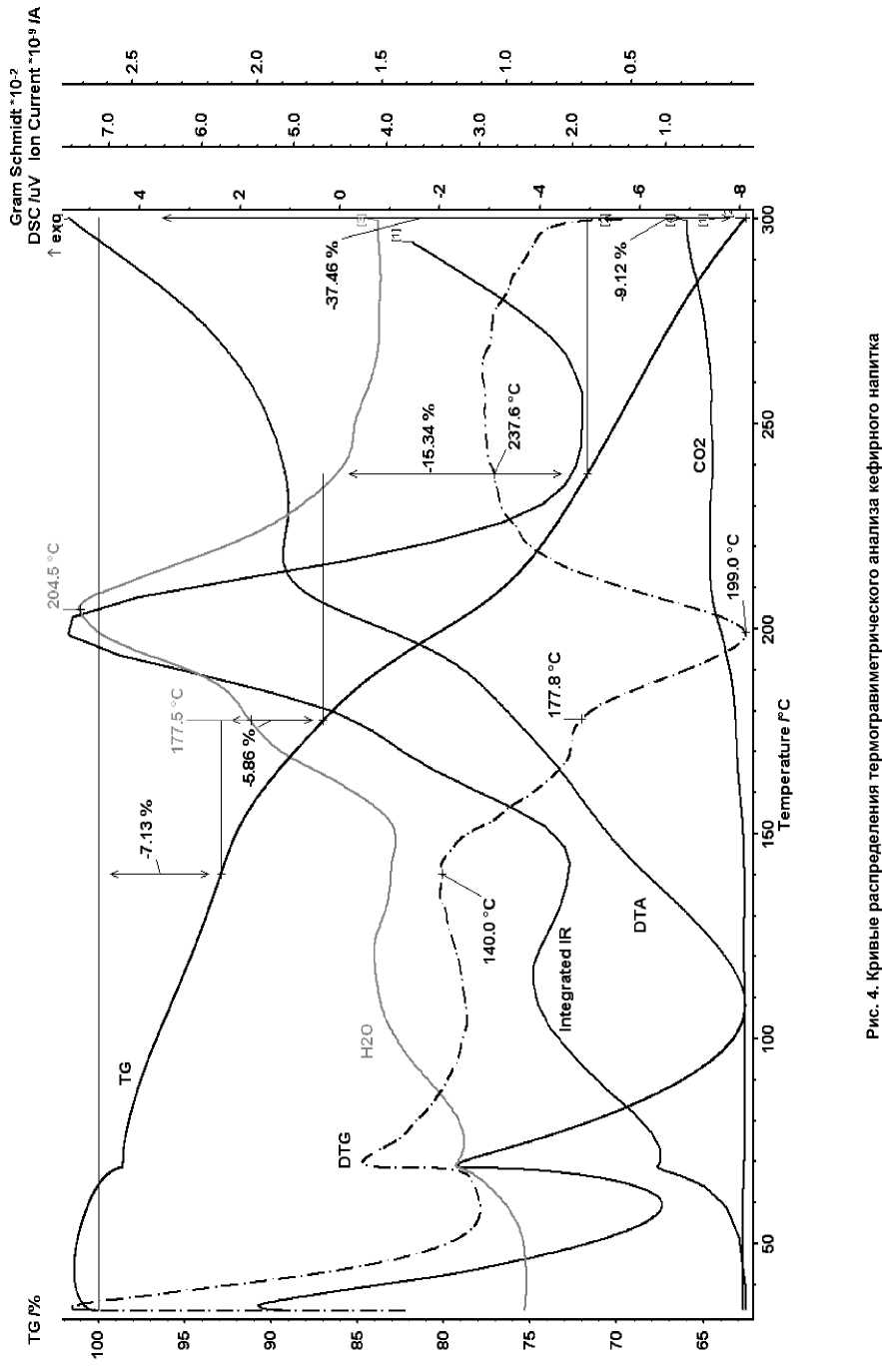

При изучении макрокинетики термического разложения кефирных грибков напитков были получены кривые распределения, представленные на рис. 3 и 4.

В ходе термического воздействия кефирный грибок претерпевает значительные физикохимические изменения, в процессе которых высвобождаются вода и диоксид углерода, по количеству которых можно судить о разложении основных компонентов системы [3]. Результаты термогравиметрического исследования тепломассообменных процессов при обезвоживании кефирного грибка (КГ) представлены в виде кривых TG, DTG, DTA, которые отражают изменение массы, характеризуют скорость удаления влаги и изменение теплосодержания образца.

Как видно из рисунков, потеря массы при нагревании кефирного грибка до температуры 300 °С происходит в четыре этапа. На первом этапе до 139,1 °С потеря массы является результатом уноса воды, связанной с макромолекулами КГ, водородными связями, образец теряет около 5,7 % массы.

Собственно разложение КГ происходит при более высокой температуре. Можно выделить три температурных интервала разложения: 139…173,8 °С, 173,8…222,3 °С, 222,3…268,9 °С, которые отличаются по своим кинетическим параметрам и механизму протекающих реакций.

Первый участок линии (50…140 °С) можно отнести к превращениям, связанным с потерями воды из структуры белка, следующая часть участка (140…250 С) – к разложению углеводов (известно, что лактоза обезвоживается при температуре 97…165 С). Тепловой эффект при температуре 273 °С приводит к процессам окисления белка, а последующие температуры – к обугливанию компонентов. Широта линий, обусловлена высоким содержанием белка в кефирном грибке и углеводов, соответственно, 45,7 % и 34,3 %. В противоположность этому для обезвоживания растворов аминокислот (до 5 %) кривые имеют неспецифически широкую эндотерму заканчивающуюся примерно при температуре 70 °С; затем наблюдаются меняющиеся эндотермальные пики при температурах между 70 и 170 °С.

Таким образом, кефирный грибок – это живой организм, продуцирующий многообразную микрофлору. Закономерности проявления морфологических свойств микробной системы кефирных грибков в измененных условиях дисперсной среды молока могут отражать как ее преимущества, так и недостатки. Представленные данные микроскопического и термического разложения свидетельствуют о возможности применения данных методов, в сочетании с органолептическими, для целей идентификационной экспертизы пищевых продуктов, произведенных на основе биомодификаций.

Рис. 2. Микроскопическая характеристика состава микрофлоры кефирного грибка

Список литературы Особенности экспертной оценки пищевых продуктов, полученных на основе биомодификаций

- Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария/А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. -М.: Академия, 2012. -352 с.

- Тёпел, Я. С. Химия и физика молока/Я.С. Тёпел. -СПб.: Профессия, 2012. -832 с.

- Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность/Л.А. Маюрникова, В.М. Поздняковский, Б. П. Суханов, С.А. Гореликова. -СПб.: ГИОРД, 2012. -424 с.