Особенности эмоциональной направленности личности с разным уровнем виртуализации

Автор: Мосийчук Л.А.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях цифровизации значительная часть жизнедеятельности личности переносится в виртуальную среду, что влияет на формирование цифровой идентичности и трансформацию эмоциональномотивационной сферы. Целью исследования является анализ особенностей эмоциональной направленности пользователей с различным уровнем виртуализации. В исследовании приняли участие 68 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. Использованы опросник «Личность в интернетпространстве» и методика «Определение общей эмоциональной направленности личности». На основе кластерного анализа выделены три типа пользователей: консервативный, промежуточный и виртуальный. Результаты дисперсионного и корреляционного анализа показали статистически значимые различия по ряду параметров. Установлено, что гедонистическая, коммуникативная и эстетическая направленности наиболее выражены у виртуального типа, тогда как гностическая и праксическая – у консервативного. Полученные данные демонстрируют влияние эмоциональной направленности на характер цифрового поведения и процесс формирования цифровой идентичности.

Эмоциональная направленность, цифровая идентичность, виртуализация, интернет-активность, виртуальная среда, цифровая социализация, интернет-поведение, эмоционально-мотивационная сфера

Короткий адрес: https://sciup.org/149148424

IDR: 149148424 | УДК: 159.942:004.9 | DOI: 10.24158/spp.2025.6.11

Текст научной статьи Особенности эмоциональной направленности личности с разным уровнем виртуализации

Симферополь, Россия, ,

Simferopol, Russia, ,

приводит к появлению новых форм активности и самовыражения, которые, с одной стороны, создают широкие возможности для реализации личностных потребностей, а с другой – порождают новые психологические вызовы.

В настоящее время существует значительный объем эмпирических данных о влиянии ин-тернет-активности на различные аспекты личностного функционирования. Так, многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о том, что активное использование Интернета оказывает воздействие на когнитивные процессы (Sparrow et al., 2011), эмоциональную сферу (Алексеева и др., 2019), коммуникативные паттерны (Давыдова, 2021) и идентичность личности (Nagy, Koles, 2014). Однако проблема взаимосвязи эмоциональной направленности личности с уровнем интернет-активности остается недостаточно изученной.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью более глубокого понимания психологических механизмов адаптации личности к цифровой среде. По данным Digital 2024 Global Overview Repor t1, более 66 % населения мира (5,35 млрд) являются активными пользователями Интернета, проводя в сети в среднем около 8 часов в день. В России этот показатель составляет около 90,4 % населения (130,4 млн человек), что подтверждает масштабность процесса цифровизации и его потенциальное влияние на психологические характеристики личности.

Вместе с тем цифровизация уже привнесла такие риски, как эскапизм (Ефименко, Кочеткова, 2020), интернет-зависимость, FoMO – Fear of Missing Out (Gupta, Sharma, 2021), подмена реального социального взаимодействия виртуальным и отсутствие целостности в структуре идентичности. Как отмечают Г.У. Солдатова с соавторами (2022), подростки и молодежь особенно подвержены формированию компенсаторной идентичности в цифровой среде, где виртуальные образы часто противоречат реальным ценностям личности. Виртуальная среда, обладая высокой степенью гибкости и анонимности, позволяет индивиду экспериментировать с эмоциональными ориентациями и моделями поведения, что, с одной стороны, способствует самовыражению, а с другой – может усиливать деструктивные тенденции (Голубева, 2020).

Целью нашего исследования является анализ особенностей типов эмоциональной направленности испытуемых с различным уровнем виртуализации. Мы предполагаем, что существует статистически значимая взаимосвязь между типами эмоциональной направленности личности и уровнем виртуализации. Тип эмоциональной направленности может являться предиктором цифрового поведения и формирующегося типа цифровой идентичности.

Теоретический анализ исследования . В научной литературе термин «цифровая идентичность» используется наряду с такими понятиями, как виртуальная идентичность, сетевая идентичность, киберидентичность и метаидентичность. В большинстве случаев эти понятия рассматриваются как содержательно синонимичные, отражающие специфику формирования образа «я» в условиях цифровой среды (Войскунский и др., 2013). В рамках настоящего исследования под цифровой идентичностью мы понимаем осознанный и адаптированный к цифровым реалиям образ «я», формирующийся в процессе взаимодействия личности с виртуальной средой (Крайнов, 2024; Черна-вин, 2022; Nagy, Koles, 2014). Она может быть представлена как совокупность цифровых следов, аватаров и нарративов, формируемых пользователем в онлайн-среде, а также как осмысленная самопрезентация в контексте цифрового взаимодействия (Шляков, 2024).

Цифровое пространство все чаще выполняет не только функциональные задачи, но и компенсаторные и смыслообразующие функции, становясь новой ареной для самоопределения и формирования личности. Современные исследователи подчеркивают, что цифровая идентичность тесно связана с экзистенциальным опытом личности, ее ценностными ориентирами и стремлением к онтологической устойчивости (Клементьева, 2024).

Формирование цифровой идентичности происходит в процессе интериоризации социальных норм, ценностей и поведенческих стратегий, доминирующих в онлайн-пространстве. Л.С. Выготский (2005) подчеркивал, что интериоризация начинается на интерпсихологическом уровне – в рамках социального взаимодействия – и лишь затем переходит на интрапсихологический, становясь частью личностной структуры. В этом смысле цифровая идентичность выступает как результат ин-териоризации символов, значений и эмоциональных реакций, характерных для виртуальной среды. Эти идеи находят продолжение в концепции символического интеракционизма Дж. Мида (Mead, 1934), согласно которой образ «я» формируется через интернализацию общественных норм, отраженных в значимых символах. Виртуальное пространство, обладающее высокой степенью пластичности, анонимности и доступности, создает уникальные условия для экспериментирования с идентичностью, что усиливает значимость цифрового опыта в развитии личности.

Эмоциональная направленность. Согласно концепции Б.И. Додонова (1978), эмоциональная направленность представляет собой устойчивую систему предпочтений тех или иных эмоциональных состояний и переживаний. Она выполняет функцию внутреннего мотивационного регулятора и участвует в интериоризации смыслов, особенно в условиях виртуальной среды. Эмоции окрашивают восприятие и определяют, какие элементы цифрового опыта будут включены в систему личностных ценностей.

Эмпирические исследования указывают на связь между типами эмоциональной направленности и характером интернет-активности. Так, лица с выраженной коммуникативной направленностью чаще вовлечены в социальные сети и мессенджеры, а пользователи с преобладанием гностической направленности чаще обращаются к образовательным и информационным ресурсам (Козлова, 2014). В свою очередь, можно сделать предположение, что гедонистическая направленность положительно коррелирует с предпочтением развлекательного контента и более высоким риском интернет-зависимости, а эстетическая направленность – с созданием и потреблением визуального и художественного цифрового контента.

Уровни интернет-активности и виртуализации . Проблематикой изучения интернет-поведения активно занимаются как российские, так и зарубежные исследователи, среди которых Ю.Д. Бабаева, Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, А.Е. Жичкина, И.Ю. Кузнецова, Ю.М. Чудова, О.Г. Филатова, Дж. Семпси, В. Фриндте, Т. Келер, Т. Шуберт и др. Ученые отмечают, что Интернет становится мощным инструментом социализации, который формирует новые ценности, нормы и виды взаимодействия, нередко конкурирующие с традиционными социальными институтами. Важным аспектом изучения интернет-поведения является анализ динамики изменений в процессе взаимодействия личности с цифровой средой. Одними из основных показателей динамики в данном случае выступают категории интернет-активности и вовлеченности в сетевое взаимодействие.

Вовлеченность охватывает широкий спектр действий, от потребления контента до активного участия в его создании и распространении, что характеризуется следующими параметрами: частота использования Интернета; время, проведенное в сети; интенсивность и характер взаимодействия с другими пользователями. В то же время под интернет-активностью подразумеваются активное участие в социальных сетях; создание контента (постов, статей, видео); высокий уровень взаимодействия с другими пользователями (комментарии, лайки, репосты); использование интернет-платформ для самовыражения и построения социального капитала. В классификации А.И. Лучинкиной выделены группы мотивов и уровни активности в сети (2014, 2019). Все более актуальным становится не столько количественный, сколько качественный аспект – уровень виртуализации личности, т. е. степень вовлеченности в цифровую среду как в полноценную жизненную реальность. Виртуализация включает в себя идентификацию с цифровыми аватарами, перенос значимых социальных контактов в онлайн, формирование поведенческих стратегий и ценностей, обусловленных виртуальной культурой (Чернавин, 2022).

Таким образом, анализ литературных источников позволяет выдвинуть гипотезу о том, что различные типы эмоциональной направленности могут играть роль предикторов интернет-пове-дения и уровня виртуализации личности, а также быть функционально вовлеченными в процессы формирования цифровой идентичности.

Методы исследования . Настоящая статья подготовлена в рамках более широкой исследовательской работы, посвященной изучению цифровой идентичности интернет-активной личности. Интерес к теме был вызван предварительным анализом данных первого этапа, в ходе которого замечены возможные связи между уровнем виртуализации и эмоциональной направленностью личности. В этой работе мы представляем первые результаты пилотного исследования, ориентированного на выявление и осмысление этих взаимосвязей. Полученные данные позволяют обозначить проблемное поле и сформулировать направления дальнейшего научного анализа.

В исследовании приняли участие студенты и молодые ученые ЛГАКИ имени М. Матусов-ского, в количестве 68 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет (M (среднее значение) = 24.3, SD (стандартное отклонение) = 4.7), из них 38 женщин (55,9 %) и 30 мужчин (44,1 %) с разным уровнем интернет-активности. Перед началом исследования все участники были проинформированы о целях и задачах работы и дали добровольное согласие на участие. Процедура исследования включала заполнение двух стандартизированных опросников в онлайн-формате. Время заполнения составило в среднем 25–30 минут.

Методы и методики исследования:

-

1. Опросник «Личность в интернет-пространстве» А.И. Лучинкиной для определения объективного уровня интернет-активности личности и уровня вовлеченности испытуемых в интернет-среду (Психология социализации…, 2020).

-

2. Методика «Определение общей эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова (1975) для выявления доминирующих типов эмоциональной направленности.

Для обработки полученных данных использовались следующие статистические методы:

-

1) кластерный анализ методом k-средних для группировки респондентов по уровню ин-тернет-активности и выявления показателей эмоциональной направленности, соответствующих каждой группе;

-

2) однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для сравнения показателей эмоциональной направленности в выделенных кластерах, для оценки размера эффекта использовался показатель η² (эта-квадрат);

-

3) корреляционный анализ Пирсона для выявления связей между показателями виртуализации и типами эмоциональной направленности как в общей выборке, так и в отдельных кластерах.

Все расчеты выполнялись с использованием языка программирования Python и специализированных библиотек: NumPy, Pandas, Scipy, Matplotlib и Scikit-Learn.

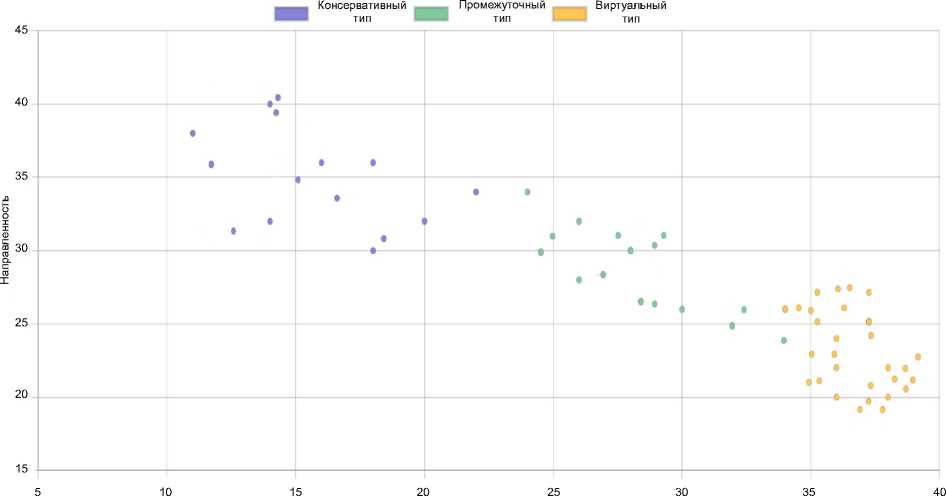

Результаты исследования . На первом этапе анализа данных был проведен кластерный анализ методом k-средних, который позволил выделить три приблизительные группы пользователей с различным уровнем интернет-активности и виртуализации (рисунок 1).

Виртуальность

Рисунок 1 – Распределение кластеров в соответствии с уровнем интернет-активности пользователе й1

-

Figure 1 – Cluster Distribution According

to the Level of Internet Activity of Users

Стоит отметить, что некоторые испытуемые продемонстрировали одинаковые показатели по двум выбранным шкалам, что относит их к одной точке в системе координат. Характеристика каждого кластера представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики кластеров пользователей

Table 1 – Characteristics of User Clusters

|

Кластер |

Количество (доля, %) |

Виртуализация (M ± SD) |

Направленность (M ± SD) |

Характеристика |

|

1. Консервативный |

16 (23,5) |

2,1 ± 0,6 |

4,5 ± 0,4 |

Низкий уровень виртуализации, нормативная направленность, использование Интернета для решения конкретных задач |

|

2. Промежуточный |

20 (29,4) |

3,4 ± 0,5 |

3,8 ± 0,6 |

Средний уровень виртуализации, преимущественно нормативная направленность, баланс между реальной и виртуальной активностью |

|

3. Виртуальный |

32 (47,1) |

4,7 ± 0,4 |

2,6 ± 0,7 |

Высокий уровень виртуализации, смешанная направленность (нормативная и девиантная), активное использование Интернета как для деятельности, так и для коммуникации |

Как видно из таблицы 1, наибольшую долю в выборке составляют пользователи виртуального типа (кластер 3) (47,1 %), характеризующиеся высоким уровнем виртуализации (M = 4,7, SD = 0,4) и смешанной направленностью (M = 2,6, SD = 0,7). Этот тип отличается активным использованием Интернета как для деятельности, так и для коммуникации, а также наличием как нормативных, так и девиантных элементов в поведении.

Промежуточный тип пользователей (кластер 2) (29,4 %) демонстрирует средний уровень виртуализации (M = 3,4, SD = 0,5) и преимущественно нормативную направленность (M = 3,8, SD = 0,6). Для этого типа характерен баланс между реальной и виртуальной активностью.

Консервативный тип пользователей (кластер 1) (23,5 %) отличается низким уровнем виртуализации (M = 2,1, SD = 0,6) и нормативной направленностью (M = 4,5, SD = 0,4). Представители этого типа обращаются к Интернету преимущественно для решения конкретных задач, не проявляя высокой вовлеченности в виртуальную среду.

Анализ эмоциональной направленности в различных кластерах . Для определения специфики эмоциональной направленности для каждого из выделенных типов пользователей был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение показателей эмоциональной направленности в разных кластерах

Table 2 – Comparison of Indicators of Emotional Orientation in Different Clusters

|

Тип эмоциональной направленности |

Кластер 1 (n = 16) |

Кластер 2 (n = 20) |

Кластер 3 (n = 32) |

F |

p |

η² |

|

Альтруистическая |

6,4 (1,5) |

5,7 (1,6) |

4,3 (1,8) |

10,56 |

< 0,001 |

0,24 |

|

Коммуникативная |

4,8 (1,9) |

6,2 (1,6) |

7,5 (1,3) |

18,32 |

< 0,001 |

0,36 |

|

Глорическая |

4,5 (1,6) |

5,4 (1,7) |

6,7 (1,4) |

12,45 |

< 0,001 |

0,28 |

|

Праксическая |

6,7 (1,4) |

5,9 (1,6) |

4,5 (1,7) |

11,78 |

< 0,001 |

0,26 |

|

Пугническая |

3,9 (1,8) |

4,8 (1,7) |

6,3 (1,5) |

14,23 |

< 0,001 |

0,30 |

|

Романтическая |

5,1 (1,7) |

5,6 (1,6) |

6,0 (1,5) |

2,05 |

0,136 |

0,06 |

|

Гностическая |

5,2 (1,6) |

6,1 (1,4) |

7,2 (1,2) |

14,86 |

< 0,00 |

0,31 |

|

Эстетическая |

5,8 (1,5) |

6,0 (1,6) |

6,3 (1,4) |

0,78 |

0,462 |

0,02 |

|

Гедонистическая |

4,9 (1,8) |

6,2 (1,5) |

7,4 (1,2) |

19,54 |

< 0,001 |

0,38 |

|

Акизитивная |

4,6 (1,9) |

5,1 (1,7) |

5,7 (1,6) |

2,64 |

0,079 |

0,07 |

Примечание . В скобках указаны стандартные отклонения. η² – размер эффекта (доля объясняемой дисперсии).

Дисперсионный анализ выявил статистически значимые различия между типами пользователей по 7 из 10 типов эмоциональной направленности.

-

1. Гедонистическая направленность демонстрирует наиболее выраженные различия между типами пользователей (η² = 0,38), последовательно возрастая от консервативного типа к промежуточному и виртуальному. Все попарные сравнения статистически значимы (p < 0,01).

-

2. Коммуникативная направленность также показывает значительные различия между типами (η² = 0,36) с наиболее высокими показателями у виртуального типа. Все попарные сравнения статистически значимы (p < 0,01).

-

3. Гностическая направленность значимо различается между всеми типами пользователей (η² = 0,31) с наиболее высокими показателями у виртуального типа и наиболее низкими – у консервативного.

-

4. Пугническая направленность также демонстрирует значимые различия между типами (η² = 0,30) с самыми высокими показателями у виртуального типа и наиболее низкими – у консервативного.

-

5. Глорическая направленность показывает устойчивое повышение от консервативного типа к виртуальному с размером эффекта η² = 0,28.

-

6. Праксическая направленность демонстрирует обратную тенденцию, снижаясь от консервативного типа к виртуальному с η² = 0,26.

-

7. Альтруистическая направленность также снижается с повышением виртуализации от консервативного типа к виртуальному с η² = 0,24.

По романтической, эстетической и акизитивной направленности статистически значимых различий между типами пользователей не выявлено.

Для определения особенностей взаимосвязи эмоциональной направленности и уровнем виртуализации для разных типов пользователей был проведен корреляционный анализ Пирсона отдельно для каждого типа (таблица 3).

Таблица 3 – Корреляция между показателями эмоциональной направленности и виртуализации в разных кластерах

Table 3 – Correlation between Indicators of Emotional Orientation and Virtualization in Different Clusters

|

Эмоциональная направленность |

Тип (n) |

||

|

консервативный (16) |

промежуточный (20) |

виртуальный (32) |

|

|

Альтруистическая |

0,26 |

–0,21 |

–0,48** |

|

Коммуникативная |

0,22 |

0,37* |

0,65** |

|

Глорическая |

0,24 |

0,33* |

0,54** |

|

Праксическая |

0,35* |

–0,18 |

–0,52** |

|

Пугническая |

–0,15 |

0,31* |

0,59** |

|

Романтическая |

0,21 |

0,16 |

0,33 |

|

Гностическая |

0,45* |

0,41** |

0,28 |

|

Эстетическая |

0,39* |

0,30* |

–0,14 |

|

Гедонистическая |

0,18 |

0,36* |

0,63** |

|

Акизитивная |

0,25 |

0,23 |

0,31 |

* p < 0,05.

** p < 0,01.

Анализ корреляций для разных типов пользователей выявил интересные закономерности.

-

1. В консервативном типе наиболее значимые положительные корреляции наблюдаются между интенсивностью использования Интернета и гностической (r = 0,45; p < 0,05), эстетической (r = 0,39; p < 0,05) и праксической (r = 0,35; p < 0,05) направленностью. Это свидетельствует о том, что пользователи с низким уровнем виртуализации обращаются к сети преимущественно в познавательных целях, для эстетического удовлетворения и решения практических задач.

-

2. В промежуточном типе значимые корреляции обнаружены с гностической (r = 0,41; p < 0,01), коммуникативной (r = 0,37; p < 0,05), гедонистической (r = 0,36; p < 0,05), глорической (r = 0,33; p < 0,05) и пугнической (r = 0,31; p < 0,05) направленностью. Это указывает на более разнообразные мотивы использования Интернета у респондентов со средним уровнем виртуализации.

-

3. В виртуальном типе наблюдаются наиболее сильные корреляции: положительные – с коммуникативной (r = 0,65; p < 0,01), гедонистической (r = 0,63; p < 0,01), пугнической (r = 0,59; p < 0,01) и глорической (r = 0,54; p < 0,01) направленностью, а также отрицательные – с альтруистической (r = –0,48; p < 0,01) и праксической (r = –0,52; p < 0,01). Это свидетельствует о том, что пользователи с высоким уровнем виртуализации ориентированы на получение удовольствия, общение, преодоление трудностей и признание в виртуальной среде, при этом снижается значимость альтруистических и практических мотивов.

Таким образом, характер взаимосвязи эмоциональной направленности и виртуализации существенно различается в зависимости от типа пользователей. Для виртуального типа эти связи наиболее выражены, что может свидетельствовать о более тесной интеграции эмоциональной сферы и цифрового поведения.

Обсуждение результатов . Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов о характере взаимосвязи эмоциональной направленности личности и уровня виртуализации. Прежде всего подтвердилась гипотеза о существовании значимых корреляций между этими конструктами, что согласуется с теоретическими представлениями о роли эмоциональной сферы в формировании поведенческих паттернов, в том числе в цифровой среде. Выделенные в исследовании три типа пользователей (консервативный, промежуточный и виртуальный) демонстрируют различные профили эмоциональной направленности, что подтверждает вторую гипотезу.

Консервативный тип (23,5 % выборки) характеризуется низким уровнем виртуализации и нормативной направленностью. Представители этого типа демонстрируют более высокие показатели по альтруистической и праксической направленности, что свидетельствует об их ориентации на реальную практическую деятельность и помощь другим людям. Интернет для них является преимущественно инструментом решения конкретных задач, что подтверждается значимыми корреляциями между уровнем виртуализации и гностической, эстетической и праксической направленностью. Можно предположить, что пользователи консервативного типа сохраняют традиционные ценности и способы удовлетворения эмоциональных потребностей, обращаясь к Интернету как к дополнительному, но не основному ресурсу.

Промежуточный тип (29,4 % выборки) демонстрирует средний уровень виртуализации и преимущественно нормативную направленность. Для этого типа характерен баланс между реальной и виртуальной активностью. Представители данного типа показывают умеренные значения по большинству профилей эмоциональной направленности, что может свидетельствовать о гармоничной интеграции виртуального пространства в общую структуру жизнедеятельности.

Виртуальный тип (47,1 % выборки) характеризуется высоким уровнем виртуализации и смешанной направленностью (нормативной и девиантной). Представители этого типа демонстрируют значительно более высокие показатели по гедонистической, коммуникативной, гностической, пуг-нической и глорической направленности по сравнению с другими типами. Это свидетельствует о том, что виртуальная среда становится для них пространством для удовлетворения широкого спектра эмоциональных потребностей.

Особенно показательны сильные корреляции между интенсивностью использования Интернета и коммуникативной (r = 0,65), гедонистической (r = 0,63) и пугнической (r = 0,59) направленностью в этой группе. Это может указывать на то, что виртуальное пространство становится важной ареной для общения, получения удовольствия и преодоления трудностей. При этом отрицательные корреляции с альтруистической и праксической направленностью могут свидетельствовать о некотором смещении фокуса внимания с реальной практической деятельности и помощи другим на виртуальную активность.

Заключение . Полученные результаты вносят вклад в понимание психологических механизмов, лежащих в основе интернет-активности и виртуализации личности. Они расширяют представления о роли эмоциональной сферы в формировании цифрового поведения и позволяют по-новому взглянуть на проблему взаимодействия личности с цифровой средой.

С теоретической точки зрения наше исследование поддерживает интегративный подход к пониманию цифровой идентичности, согласно которому виртуальное пространство не противопоставляется реальному, а становится его органичным продолжением. Эмоциональная направленность личности выступает в этом контексте как связующее звено между реальной и виртуальной активностью, определяя предпочитаемые формы цифрового поведения и степень вовлеченности в виртуальную среду.

Практическое значение результатов связано с возможностью их применения для разработки программ психологического сопровождения пользователей Интернета, особенно молодежи. Понимание роли эмоциональной направленности в формировании интернет-поведения позволяет более точно прогнозировать риски чрезмерной виртуализации и формировать персонализированные стратегии профилактики интернет-зависимости.