Особенности обобщения подобных явлений в процессах тепловой обработки рыбы

Автор: Похольченко В.А., Ершов А.М., Ершов М.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены теоретические предпосылки возможности обобщения и выявления подобия в процессах обезвоживания и нагрева влажных материалов. Предложено проводить обобщение данных процессов на базе безразмерных чисел подобия. При глубоком анализе закономерностей протекания процессов холодной, полугорячей, горячей сушки (копчения) и обжаривания рыбы удалось значительное количество полученного опытного материала обобщить на базе безразмерных симплексов. Применение чисел подобия позволило выявить для описания изучаемых явлений ряд несложных математических моделей. Разработаны обобщенные кинетические зависимости обезвоживания рыбы, обобщенные динамические зависимости (изменения коэффициентов диффузии влаги), обобщенные кинетические модели нагрева рыбы (изменения температурного поля по толщине продукта, температуры среднеобъемной и в центре продукта). Полученные обобщенные математические зависимости учитывают также взаимосвязь процессов обезвоживания и нагрева при полугорячем, горячем копчении (сушке) и обжаривании. Приведена взаимосвязь полученных результатов с физической сущностью процессов обезвоживания, включая изменение энергии связи влаги с материалом по мере протекания процесса, а также влияние усадки продукта на скорость удаления влаги. Приведены факторы, оказывающие влияние на изменение внутренней структуры и свойств материала, замедляющие процесс обезвоживания. Отмечена зависимость темпа нагрева рыбных продуктов от химического состава, геометрических размеров объекта нагрева и от режимных параметров теплоносителя. Открыта уникальная возможность при использовании обобщенных моделей, в сочетании с полученными эмпирическим путем уравнениями и разработанными методиками инженерного расчета данных процессов, проектировать рациональные режимы тепловой обработки сырья и оптимизировать работу теплового оборудования.

Обезвоживание, сушка, копчение, обжаривание, режимные параметры, диффузия влаги, критическая влажность, обобщенная зависимость, число подобия, безразмерный симплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14040435

IDR: 14040435 | УДК: 664.8

Текст научной статьи Особенности обобщения подобных явлений в процессах тепловой обработки рыбы

При разработке приближенных расчетных методик определения кинетики сушки, основанных на общих закономерностях процессов импульс интенсивного развития отражен в работах таких известных ученых прошлого века, как Лыков А.В., Гинзбург А.С. [1,2] и др.

Исследования основывались на использовании теории подобия, где доказывается, что подобные явления характеризуются числами подобия, величина которых характеризует сложившиеся соотношения между взаимодействующими факторами [3]. В теории подобия доказывается, что в подобных явлениях может быть найден определенный набор безразмерных чисел подобия. Каждый процесс характеризуется уравнением подобия, включающим ряд чисел подобия в определенных соотношениях между собой. Такое уравнение представляет собой, по сути, математическую модель процесса.

Из теории сушки известно, что иногда применяются числа подобия, имеющие ту или иную размерность, однако и они могут быть использованы для построения кривых кинетики сушки в обобщенном виде [1,2,3].

Обобщение множества подобных явлений обезвоживания в процессах вяления, холодного, полугорячего, горячего копчения, а также обжаривания рыбы нами предлагается проводить на базе следующих безразмерных чисел подобия [4, 5, 6]:

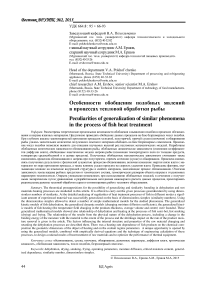

to to to т т т am am ^k 1 ’ tok 1 tok2 , тk 1 , ткi тк2 , amk 1 amk2 , где тк[- продолжительность обезвоживания от начальной влажности to0 до влажности в юи первой критической точке К на кривой кинетики обезвоживания (рисунок 1); т2 - продолжительность обезвоживания от первой критической точки К1 с влажностью ^i до второй критической точки К2 с влажностью на ^2 кривой кинетики обезвоживания (рисунок 1); a , amkk - коэффициенты потенциалопро-водности влагопереноса в точках К1 и К2 на кривой кинетики обезвоживания; т, to, am -текущие значения продолжительности обезвоживания, влажности, коэффициента потенциа-лопроводности влагопереноса, соответственно. Здесь влажности to, ^i, to2 рассматриваются как количество влаги в рыбе, отнесенное к массе сухого вещества, %.

Рисунок 1. Кривая кинетики обезвоживания: I-период постоянной скорости обезвоживания (период разогрева из-за его малости не учтен); II - период падающей скорости обезвоживания

Используя представленные числа подобия, были найдены математические модели кинетики обезвоживания рыбы в указанных выше процессах [6]:

а) для процесса обжаривания:

т = Tk 1

+

1, to , T k 1 " T k 2 exp 7( a --)

b to k 1

где a и b-коэффициенты (a=0,946, b=0,048 при

обезвоживании в пределах от ю и, to k 2; a=0,982,

b=0,098 при обезвоживании в от ^2 до конечной влажности to );

к

б) для процессов вяления и холодного копчения:

т = Tk 1

T k 2

exp(6,84 - 6,3

to tok 1

to tok 2

0,5

)

в) для процессов полугорячего и горячего

копчения:

Т = 1^ 1 ^ k 2 exp

3,99 - 3,88( toto )2 to k 1 to k 2

0,5

I . (4)

В выражении (2) была использована для

to z т Т . обобщения процесса зависимость---= ^(--), tok 1 Тk 1 Тk 2

to to p / T т . а в уравнениях (3) и (4) --- = f (--).

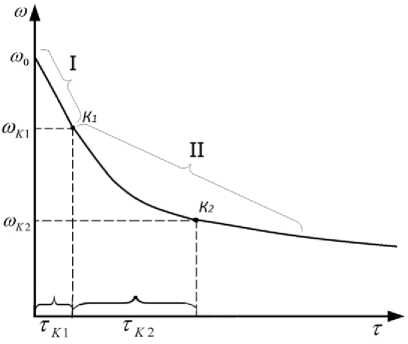

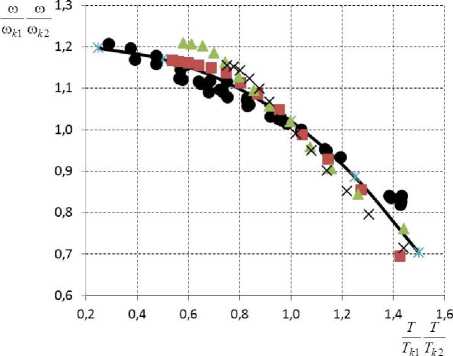

to k 1 to k 2 Tk 1 Tk 2

Последняя на примере уравнения (4) приведена на рисунке 2, из которого видно, что экспериментальные точки, полученные при исследовании закономерностей обезвоживания в процессах горячего и полугорячего копчения (сушки), расположены вокруг одной кривой [4]. Критерий Фишера при этом составляет более 2400, значимость числовых

коэффициентов - примерно 100 %, что позволяет утверждать о взаимосвязи данных величин.

am am = 3,5 ■ 10 - 3exp(5,73 toto ) (6)

a mkl a mkl to k 1 to k 2

сс

Рисунок 2. Зависимость сс to k 1 to k 2

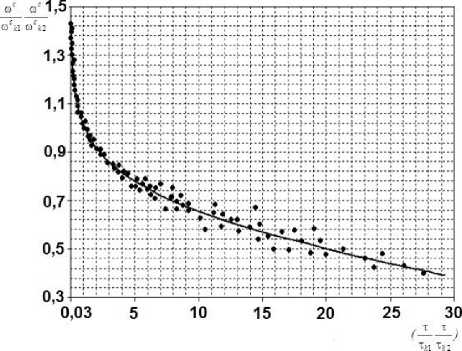

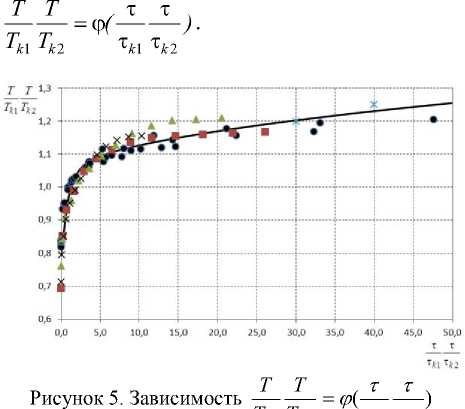

Рисунок 3. Зависимость ^m*__a™_ = ^ ( —__— )

a a to ю^, mk1 mk2 k1 k2

= f(——)

Т k 1 Т k 2

Используя числа подобия

a a tt mm и a mk1 mk2

to to

® k 1 to k 2

нами было получено уравнение обобщенной зависимости коэффициентов по-тенциалопроводности массопереноса для про- цессов вяления и холодного копчения:

a

m

0,5

am " amt2 exP(6,32 — — - 6,36) k 1 k 2 to k 1 to k 2 J

. (5)

Если найти произведение ткх ■ ткг в выражениях (2)-(4) или a ■ a в (5), то пред- ставляется возможным находить конкретные зависимости го = f (т) или am = f (to) в процес- се вяления и холодного копчения.

Представляет интерес, а возможно ли обобщение коэффициентов диффузии влаги в процессах вяления, холодного, полугорячего и горячего копчения, а также обжаривания одной обобщенной зависимо- am a го го стью —m--— = ^(--) .

am a to гок1

mk 1 mk 2 k 1 k 2

Данная зависимость приведена на рисунке 3. Множество экспериментальных точек, как видно из рисунка, лежит вокруг одной кривой. Критерий Фишера достаточно высок, более 640, что свидетельствует о том, что эти величины взаимосвязаны. Математически кривую, приведенную на рисунке 3, можно выразить следующим уравнением:

Критические влажности toH и to k 2 при обезвоживании рыбы не зависят от режимных параметров, геометрических размеров ее, способа или метода энергоподвода. Они зависят в основном от ее химического состава.

В рыбе из всех химических соединений преобладает вода, поэтому предпочтительно найти изменение критических влажностей от начального содержания влаги to 0, %. Эта зависимость статистически достоверно выражается следующими выражениями [6]:

to k 1 = 1 , 069 to 0 ' 969 ; (7)

to k 2 = 0 , 784 to 0 + 2 . (8)

Чтобы найти произведение тк1 ■ тк2 из выражения (2), необходимо сначала найти Tk 1 из выражения:

to 0 - to k 1

Т k 1 = n ’ W здесь N - скорость обезвоживания в первый при тепловой обработке рыбы (период постоянной скорости обезвоживания). Остальные обозна- чения известны.

Для определения скорости обезвоживания N в процессах обжаривания [6] предложено следующее эмпирическое выражение:

N = -36,6 + 0,18to0 + 63,5(— - 0,171) + m , (10)

+ 0 ,61(Tm - 423)

где to0 - начальная влажность рыбы на сухую массу, %; S / m – удельная поверхность

рыбы, м2/кг; Т м - температура масла при обжаривании, К.

Пределы применения уравнения (10): 230 <© 0 < 430%; 0 , 12 < S/m < 0 , 234 м2/кг;

403 < T M < 463 К;

Продолжительность обезвоживания ткг от с© до ©кг находим из следующего выражения:

т к 2 = т к 1 exp( 777^7 ( 0 . 982 -— )) • (И) 0 , 098 ©и

Для определения произведения т к 1 • т к 2 в выражении (3) необходимо найти влажность рыбы через 24, 48 или 6 часов обезвоживания и подставить эти значения т и ю в уравнение (3).

Значения ю и т находим из уравнений:

ю ( т = 24) = ю 1 - 3,024 X р °’25 ( ю 0 о - 50)(10 - - 0,6)0,5 , 02) m

Ю ( т = 48) = Ю - 3,792 X р 0-25( ю О - 50)(10 - - 0,6)0,5 , (13)

1 , 158 Xр0, 25 ( © - 50 )

1 -1 , 591 — + 0 , 848 (—))

m m

ϕ здесь Xp = t( 1 -j^j) - жесткость режима (t - средняя температура, °C и ф - средняя относительная влажность, %, за процесс); S/m -удельная поверхность рыбы, м2/кг; ©0 — начальная влажность рыбы на общую массу, %•

Выражения (12) и (13) справедливы при выполнении следующих условий:

68 <© 0 < 78%; 0 , 11 < S/m < 0 , 23 м2/кг;

5 < Хр < 22 •

Область применения уравнения (14) лежит в пределах:

68 <© 0 < 78%; 0 , 23 < S/m < 0 , 73 м2/кг;

5 < Х p < 22 •

Определяя продолжительность обезвоживания в процессах полугорячего и горячего копчения [6] из выражения (9), необходимо найти скорость обезвоживания в первый период N = v ( © 0 ,S/m,X p ,v) , где © 0 - начальная влажность рыбы, %; S/m - удельная поверхность рыбы, м2/кг ; Х р - жесткость режима; v - скорость движения сушильного агента, м/с.

Для жирных видов рыб:

N =1,0+0,016(ю 0 -180)+24,2( S/m -0,185)+

+0,131 ( Х р -30)+0,350( v -2,0). (15)

Предел применимости уравнения (15):

180 < © 0 < 300%; 0 , 19 < S/m < 0 , 34 м2/кг;

30 , 25 < Хр < 52 , 50 ; 2 < v < 10м/с.

Для тощих видов рыб:

N =2,9+0,016(© 0 -300)+24,2( S/m --0,185)+0,131 ( Х р -30)+0,350( v -2,0) (16)

Предел применимости (16):

300 <© 0 < 500%; 0 , 19 < S/m < 0 , 34 м2/кг;

30 , 25 < Х p < 52 , 50 ; 2 < v < 10м/с.

Продолжительность обезвоживания т к 2 от первой критической точки К 1 до второй критической точки К 2 находим из выражения:

= • ( v) к 2 exp[ 3 , 968 - 3 , 883 (юк 1 /юк 2 ) 2 ]

Подставив т к 1 и тк2 в уравнение (4), можно построить конкретную кривую кинетики обезвоживания при полугорячем и горячем копчении рыбы.

Для определения произведения amk 1 • amki необходимо найти экспериментальным путем одно значение коэффициента по-тенциалопроводности масопереноса a m при конкретной влажности © и подставить эти значения в уравнение (5) для вяления и холодного копчения или в (6) - для всех рассматриваемых процессов.

Таким образом, уравнения (2)-(6) являются обобщенными выражениями множества зависимостей © = f( т ) и a m =^ ( © ) •

Физическая сущность процессов обезвоживания состоит в следующем^

На кривых кинетики обезвоживания рыбы имеются критические точки К1 и К2. Критическая точка К1 характеризует завершение удаления влаги, удерживаемой на поверхности рыбы силами поверхностного натяжения, влаги макрокапилляров и осмотически связанною Эти виды влаги имеют наименьшую энергию связи с материалом, поэтому и удаляются в первую очередь. Обычно в капиллярно-пористых коллоидных телах вторая критическая точка возникает при переходе от удаления микрокапиллярной влаги к адсорбционно связанной. Однако адсорбционно связанной влаги в рыбе содержится не более 10 % от общей массы. Конечная же влажность в процессах вяления, холодного, полугорячего, горячего копчения и обжаривания значительно выше. Так почему же при удалении влаги микрокапилляров на кривых кинетики обезвоживания имеет место критическая точка К2, которая характерна для случая перехода от удаления влаги с меньшей энергией связи к удалению таковой с большей энергией связи с материалом? При изучении изменения радиуса микрокапил- ляров в процессе обезвоживания установлено, что радиус капилляров по мере обезвоживания может уменьшаться в 5-7 раз [2, 4, 6]. А чем меньше радиус капилляров, тем выше энергия связи c материалом. Поэтому при достижении в точке К2 критической влажности ω происходит уплотнение продукта и, следовательно, уменьшаются размеры микрокапилляров, особенно в приповерхностных слоях продукта. То есть, в данном случае, тk2 характеризует изменение внутренней структуры материала, его внутренних свойств. Это изменение оказывает влияние на замедление процесса обезвоживания.

Продолжительность обезвоживания т k 1 до первой критической влажности ω обратно пропорциональна скорости обезвоживания N в период постоянной скорости обезвоживания тк J = ф ( 1 /N) . В свою очередь, скорость обезвоживания N зависит от химического состава продукта (в данном случае от ω о ), геометрических размеров тела и режимных параметров сушильного агента. Следовательно, и продолжительность τ зависит от всех перечисленных выше факторов.

Из изложенного можно сделать следующий вывод: продолжительность обезвоживания τ от начальной влажности ω до первой критической влажности ω характеризует влияние на интенсивность процесса обезвоживания химического состава, геометрических размеров тела и параметров сушильного агента, а продолжительность обезвоживания τ от первой критической влажности ω до второй критической влажности ю k2 косвенно учитывает влияние на скорость процесса изменение внутренних свойств материала.

Из уравнений (7), (8) очевидно, что критические влажности ω и ω являются функцией начальной влажности ю 0 , с другой стороны, ю k 1 и т k 1 , ю k2 и т k2 на кривых кинетики обезвоживания являются координатами критических точек К 1 и К 2 , характеризующих влияние режимных параметров, геометрических размеров тела и химического состава, а также изменения внутренних свойств продукта на скорость обезвоживания.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование безразмерных чисел подобия на базе (1) в анализе обезвоживания рыбы при ее тепловой обработке позволяет получать достаточно простые математические модели. В сочетании с уравнениями, найденными эмпирическим путем, эти математические модели откры- вают уникальную возможность нахождения кривых кинетики обезвоживания расчетным путем.

В тепловых процессах, таких как обжаривание, полугорячее и горячее копчение [6], важно иметь представление о том, как нагревается продукт, с какой скоростью, каковы расходы тепла на процесс, когда наступает кулинарная готовность.

То есть необходимо знать изменения тем- пературного поля по толщине продукта и как изменяются температуры среднеобъемная и в цен- тре продукта.

Темпы нагрева рыбных продуктов в тепло- вых процессах также зависят от химического со- става, геометрических размеров нагреваемого тела и режимных параметров воздействующей на них греющей среды.

Обычно при тепловой обработке пищевых и рыбных продуктов процессы нагрева и обезво- живания взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Поэтому следующие безразмерные числа подобия, вероятно, могут быть применены и при выявлении обобщенных кинетических уравнений нагревания рыбы:

T T. Тц тц . т т. ю ю

T k 1 T k 2 T k 1 T k 2 T k 1 T k 2 ю k 1 ю k 2

здесь T – текущая среднеобъемная температура, К; T ц – температура в центре изделия, К; T k1 , T k2 – среднеобъемные температуры в критических точках К 1 и К 2 кривой обезвоживания, К. Остальные обозначения известны.

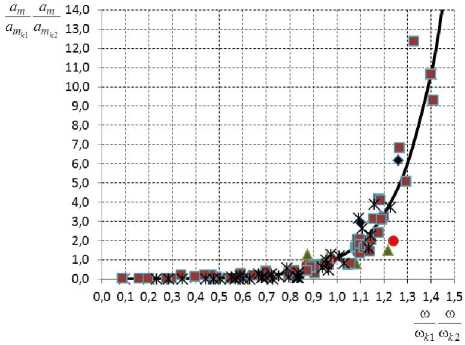

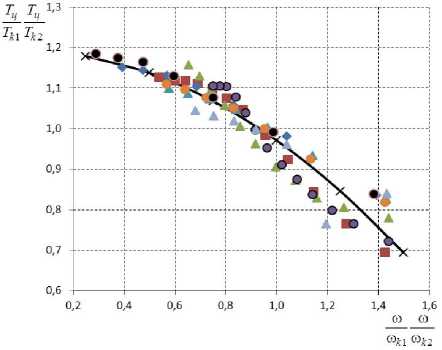

Действительно, построив в обобщенных координатах изменение среднеобъемной температуры от степени обезвоживания при обжаривании рыбы и полугорячем копчении ее, все точки статистически достоверно можно отобразить „ ~„ T T z ю ю одной зависимостью--= v(--), при-

Tk 1 Tk 2 ю k 1 ю k 2

веденной на рисунке 4.

T T ю ю , Рисунок 4. Зависимость-- = v (--)

Tk 1 Tk 2 ю k 1 ю k 2

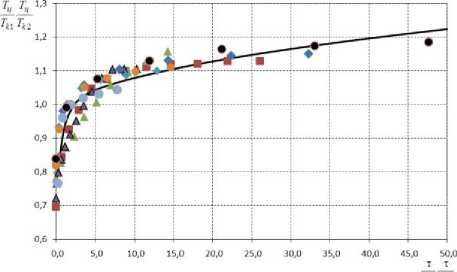

На рисунке 5 приведена кривая кинетики нагрева в обобщенных координатах:

T k 1 T k 2 T k 1 T k 2

Статистически достоверно, что множество кривых кинетики нагрева разных процессов сведены в одну обобщенную кривую.

Математические модели нагрева рыбы в обобщенном виде представляются достаточно несложными уравнениями:

—— = 1 , 202 - 0 , 181 < —— ) 25

T k 1 T k 2 ® k 1 ® k 2

; (17)

—— = 1 , 022 + 0 , 033 (——) °' 5

T k 1 T k 2 T k 1 T k 2

- 0 ,222exp( - T — )

т k 1 т k 2

-

.

Критерий Фишера для уравнения (17) составляет 1059, а для зависимости (18) – 583. То есть имеет место существенная связь между величинами в обоих уравнениях.

Для многих тепловых процессов необходимо знать температуры в центре продукта от продолжительности процесса (обобщенная зависимость приведена на рисунок 6).

ти t,2

Рисунок 6. Изменение безразмерной температуры в центре продукта от продолжительности процесса

Кроме того, зависимость температуры в центре продукта от степени его обезвоживания также можно отобразить одной зависимостью (представлена на рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение безразмерной температуры в центре продукта от степени обезвоживания

Математическая модель нагрева центральных слоев образцов рыбы в обобщенных координатах, изображенная на рисунок 6, выглядит следующим образом:

T T

— — = 0 ' 962 + 0 , 037 (——) 0 , 5 -

Tk 1 Tk 2 T k 1 T k 2

- 0 ' 193 exp( -— —)

T k 1 T k 2

Математическая модель зависимости, изображенной на рисунок 7, выглядит следующим образом:

T L T L = 1 ' 193 - 0 , 222 ( H H ) 2 . (20)

T k 1 Tk 2 ® k 1 ® k 2

Критерии Фишера также достаточно высоки. Для процессов, изображенных на рисунке 6, он составляет более 382, а для множества процессов, которые описываются одним обобщенным уравнением (20), критерий Фишера равен 607.

В представленных выше уравнениях нахождение произведений т k 1 • т k 2 и to k 1 • to k 2 уже рассмотрено в данной работе.

Нахождение произведения Tk , • Tk2 нами разобрано в более ранних работах [6]:

T k 1 = — 0 - 6 1 ( to 0 -to k 1 ) , (21)

Tk 2 = Tk 1 - b2 ( to k 1 -to k 2 ) , где T0, Tk1, Tk2 – среднеобъемные температуры изделия в начале нагревания и при достижении критических влажностей ω и ω , соответ- ственно, К; to0, tok 1, tok2 - начальная, первая и вторая критические влажности, соответственно, %; b1, b2 - температурные коэффициенты температурной кривой.

Для процессов обжаривания:

b = 0,909 + 0,47(тк 1 - 1,5) + 0,215( т 1 - 1,5) ^ 1 - 2) , (22)

b2 = 0,59 + 0,1033(тk 1 -1,1),(23)

b3 = 0,578т k1-0,678

Выражения (21)-(24) применимы в пределах от 1,1 мин. < тк [ < 2,5 мин.

Для процессов полугорячего копчения:

b1 = 2,58• 0,736к ,(25)

b2 = 1,88• О,740к ,(26)

b3 = 0,095exp(3,447/ т k 1)(27)

Область применения уравнений (25)-(27) лежит в пределах 2,5 мин. < тк , < 7,5 мин.

Список литературы Особенности обобщения подобных явлений в процессах тепловой обработки рыбы

- Лыков А.В. Теория сушки. М.: Энергия, 1968. 472 с.

- Гинзбург А.С., Савина И.М. Массовлагообменные характеристики пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 280 с.

- Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. М.: Пищевая промышленность, 1976. 664 с.

- Ершов А.М., Похольченко В.А., Аминов В.А. Адаптация процессов сушки и копчения к современным аппаратам рыбоперерабатывающих производств//Рыбное хозяйство. 2013. № 6. С. 108-110.

- Похольченко В.А., Ершов М.А. Повышение энергоэффективности процессов обезвоживания при производстве копченой, вяленой рыбы и полуфабриката для консервов//Научное обозрение. 2012. № 6. С. 164 -170.

- Похольченко В.А., Ершов А.М., Ершов М.А. Кинетика процессов обезвоживания и нагрева рыбы при обжаривании, полугорячем и горячем копчении//Вестник ВГУИТ. 2014. № 1. С. 31-35.