Особенности показателей ВСР студенток, проживающих на территориях с разными экологическими условиями

Автор: Скорозвон М.С., Чернявских С.Д., Пальчиков М.Ю., Трикула Л.Н., Воробьева О.В.

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 2 т.262, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе по анализу вариабельности сердечного ритма изучены статистические показатели физиологического состояния системы кровообращения студенток. В исследовании принимали участие девушки, которые обучаются в НИУ «БелГУ», распределенные на четыре группы: первая группа (контрольная) – студентки, проживающие на территории Чернянского района Белгородской области с наименьшим загрязнением окружающей среды; вторая, третья и четвертая группы (опытные) – испытуемые, проживающие на загрязненных территориях Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского городских округов Белгородской области, соответственно. В каждую из групп входило не менее 35 человек в возрасте от 18 до 20 лет. При проведении исследования нами использовалось программное обеспечение «Поли-Спектр-Ритм» (ООО «Нейрософт», г. Иваново). У девушек из третьей группы было отмечено снижение значений SDNN и RMSSD, по сравнению с первой и второй группами, соответственно, что определяет усиление симпатической регуляции вегетативной нервной системы. В отличие от обучающихся из первой и второй групп, наблюдается уменьшение величины pNN50 у студенток из третьей группы, свидетельствующее о понижении парасимпатического влияния вегетативной нервной системы на модуляцию сердечного ритма. Таким образом, согласно проведенному анализу вариабельности ритма сердца во временной области, у испытуемых, проживающих в Белгородском районе, Шебекинском и Яковлевском городских округах Белгородской области, выявлено снижение парасимпатического воздействия вегетативной нервной системы на сердечный ритм. Установлено, что на функционирование сердечно-сосудистой системы девушек оказывает влияние проживание в городах, а также в непосредственной близости от промышленных предприятий. У студенток, проживающих в районах с высокими показателями загрязнения окружающей среды, наблюдается преобладающее воздействие на регуляцию ритма сердца симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Вариабельность сердечного ритма, показатели сердечно-сосудистой системы, студенты, загрязнение окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/142246126

IDR: 142246126 | УДК: 611.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_262_57

Текст научной статьи Особенности показателей ВСР студенток, проживающих на территориях с разными экологическими условиями

Особую категорию составляют лица юношеского возраста ввиду заканчивающегося процесса развития различных функциональных систем и, как следствие, более высокой подверженности действию загрязненной окружающей среды [4].

На основании данных, содержащихся в докладе «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Белгородской области в 2023 году», отмечается рост уровня болезней системы кровообращения на 10%, по сравнению с предшествующим периодом [5].

Изучение особенностей, характеризующих центральные и автономные механизмы регуляции ритма сердца, является актуальным. Наиболее часто для оценки функционального состояния организма, а именно сердечнососудистой системы, определяют вариабельность сердечного ритма (ВСР). Это один из наиболее простых, информативных, неинвазивных методов исследования особенностей вегетативной регуляции ритма сердца [6, 7]. Изучая ВСР, можно выявить изменения в работе сердца по показателям и структурным особенностям мощностных характеристик суммарного спектра вариабельности сердечного ритма. Таким образом, это позволяет своевременно определить возникающие отклонения в деятельности нейрогуморальной системы [8]. Регуляция деятельности сердца осуществляется благодаря двойной автономной иннервации посредством симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) с соответствующими медиаторами – норадреналином и ацетилхолином [9]. Благодаря исследованию ВСР также возможно осуществлять оценку функционального взаимодействия сердечнососудистой, нервной и эндокринной систем, т.е. данный метод является комплексным показателем состояния организма человека [10, 11]. Вариабельность ритма сердца дает возможность установить степень и характер неспецифического ответа организма на влияние неблагоприятных факторов активацией системы гипофиз-надпочечники и реакцией симпатоадреналовой системы, величину показателей, отражающих соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС, воздействие на работу сердечного ритма (СР) автономного и центрального контуров [12]. ВСР проявляется в изменениях интервалов между сокращениями предсердий и желудочков, которые возникают вследствие влияния на организм внешних и внутренних факторов [13, 14]. Для оценки параметров вариабельности ритма сердца в исследуемый интервал времени применяют методы статистического анализа. При этом кардиоинтервалограмма рассматривается в виде последовательности временных промежутков – интервалов RR (NN). Результаты статистических методов можно разделить на две группы: непосредственно полученные при измерении RR-интервалов и определяемые путем сравнения разных RR-интервалов [15, 16].

Цель работы: используя метод анализа вариабельности сердечного ритма, изучить статистические показатели физиологического состояния системы кровообращения студенток.

Условия, материалы и методы. Эксперимент выполнен на кафедре биологии Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ». В исследовании принимали участие девушки, распределенные на четыре группы: первая группа (контрольная) – обучающиеся, которые проживают на территории Чернян-ского района Белгородской области с наименьшим загрязнением окружающей среды; вторая, третья и четвертая группы

(опытные) – испытуемые, проживающие на загрязненных территориях Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского ГО Белгородской области, соответственно. В каждую из групп входило не менее 35 человек в возрасте от 18 до 20 лет.

Выполненный эксперимент соответствовал всем этическим нормам и стандартам, предъявляемым национальным комитетом по исследовательской этике и Хельсинской декларации 1964 года, включая ее последующие изменения. Обследование проводилось при условии получения от каждого испытуемого информированного добровольного согласия, а также при отсутствии жалоб на состояние здоровья и признаков заболеваний. Предварительно каждому участнику объяснялись цели и задачи исследования.

Применялось программное обеспечение «Поли-Спектр-Ритм» (ООО «Нейрософт», г. Иваново), при помощи которого во втором стандартном биполярном отведении осуществлялась запись временных показателей кривых электрокардиограммы в течение 5 минут. Во время эксперимента студентки находились в горизонтальном положении, были устранены факторы, приводящие к эмоциональному возбуждению (посторонний шум) и физические влияния (прием пищи за 1 час до обследования, курение, занятие спортом, глубокие вдохи или задержка дыхания, произвольные движения). Температура в помещении составляла от +18 до +20°С. В результате исследования изучены следующие показатели: R-R min, R-R max, RRNN, SDNN, RMSSD и pNN50.

При помощи компьютерной программы IBM SPSS Statistics 20 нами обработаны полученные в ходе исследования результаты, которые представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m). По параметрическому t-критерию Стьюдента для независимых выборок определена достоверность различий (p<0,05).

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены величины сдвигов временных показателей ВСР у студенток, которые участвовали в исследованиях.

Таблица 1 – Сдвиги показателей временного анализа вариабельности ритма сердца у студенток

|

Группы |

Показатели, усл. ед. |

|

|

R-R min, мс |

R-R max, мс |

|

|

Первая (контрольная) |

626,0 ± 38,80 |

1031,67 ± 28,40 |

|

Вторая (опытная) |

645,13 ± 19,40 |

1072,91 ± 39,10 |

|

Третья (опытная) |

643,27 ± 30,80 |

972,73 ± 29,10# |

|

Четвертая (опытная) |

633,20 ± 30,30 |

1043,80 ± 25,30 |

Примечание: достоверность различий: # – в сравнении со второй группой по параметрическому t-критерию Стьюдента для независимых выборок (p<0,05).

По сравнению с девушками из второй группы, R-R max у обучающихся из третьей группы было ниже на 9,34% (p<0,05), что указывает на снижение парасимпатического воздействия ВНС на СР [17].

Параметры, характеризующие суммарный эффект регуляции ритма сердца у обследуемых, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Суммарный эффект регуляции сердечного ритма у студенток по показателям RRNN, SDNN, RMSSD и pNN50

|

Группы |

Показатели, усл. ед. |

|||

|

RRNN, мс |

SDNN, мс |

RMSSD, мс |

pNN50, % |

|

|

Первая (контрольная) |

789,67 ± 22,80 |

97,0 ± 30,29 |

97,67 ± 42,26 |

37,73 ± 4,61 |

|

Вторая (опытная) |

854,50 ± 18,60* |

66,29 ± 5,86 |

72,61 ± 7,96 |

40,53 ± 5,31 |

|

Третья (опытная) |

809,55 ± 24,40 |

45,90 ± 4,06# |

42,30 ± 4,93# |

25,09 ± 4,07*# |

|

Четвертая (опытная) |

882,0 ± 17,10*@ |

58,20 ± 8,27 |

65,40 ± 14,08 |

34,65 ± 4,85 |

Примечание: достоверность различий: * – в сравнении с первой группой, # – в сравнении со второй группой, @ - в сравнении с третьей группой по параметрическому t-критерию Стьюдента для независимых выборок (p<0,05).

Значение RRNN у испытуемых из второй и четвертой групп было выше на 8,21% (p<0,05) и 11,69% (p<0,05), соответственно, чем у студенток из первой группы. У девушек из четвертой группы данная величина также повысилась на 8,95% (p<0,05), в отличие от обучающихся из третьей группы. Увеличение RRNN наблюдается при возросшем влиянии парасимпатического отдела ВНС на ритм сердца [18].

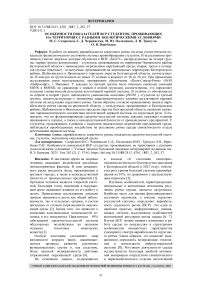

На рисунке 1 показано распределение испытуемых по индивидуальным показателям

RRNN. В норме средняя длительность кардиоинтервалов R-R, отражающая уравновешенную активность симпатического и парасимпатического отделов ВНС в регуляции синусового ритма сердца – 817,0 ± 103,0 мс [19, 20]. Баланс между двумя отделами ВНС выявлен среди студенток из первой группы. У второй и третьей групп девушек СР находился под контролем симпатической активности. Наибольший процент обучающихся с проявлением парасимпатикотонии был отмечен во второй группе – 29,0%.

Рисунок 1 – Распределение студенток (%) по индивидуальным параметрам RRNN

У испытуемых из третьей группы значение SDNN было ниже на 30,76% (p<0,05), по сравнению со студентками из второй группы, что определяет усиление симпатической регуляции ВНС [21].

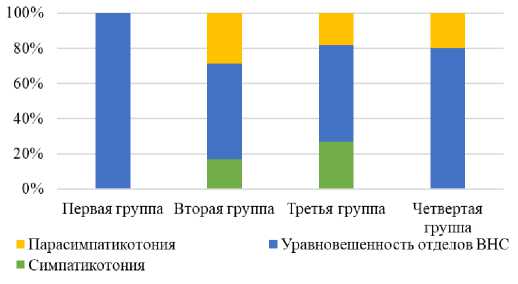

На рисунке 2 показано распределение девушек, участвующих в исследованиях, по индивидуальным показателям SDNN.

■ Симпатикотония

Рисунок 2 – Распределение студенток (%) по индивидуальным параметрам SDNN

Величина SDNN, характеризующая вариабельность ритма сердца в целом и зависящая от действия на СА-узел проводящей системы сердца симпатического и парасимпатического отделов ВНС, в норме равна 61,0±29,0 мс [22]. Выраженность СР, определяющаяся симпатической активностью, наблюдалась у второй, третьей и четвертой групп обучающихся. Большинство лиц с уравновешенным влиянием на вазомоторный центр продолговатого мозга обоих отделов ВНС выявлено в третьей и четвертой группах – 90,0% и 80,0%, соответственно. Парасимпатикотония отмечалась у испытуемых из первой и второй групп.

Результат RMSSD у студенток из третьей группы был ниже на 41,74% (p<0,05), чем у девушек из второй группы, указывая на увеличение активности симпатического звена ВНС регуляции СР [23, 24].

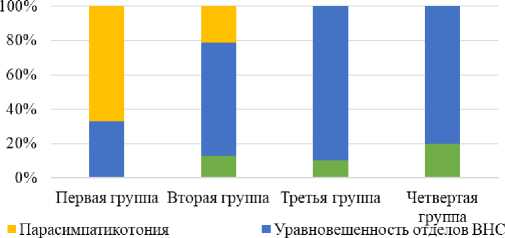

На рисунке 3 показано распределение обследуемых обучающихся по индивидуальным показателям RMSSD.

Рисунок 3 – Распределение студенток (%) по индивидуальным параметрам RMSSD

Значение квадратного корня, полученного в результате сложения квадратов разности величин последовательных пар интервалов NN – RMSSD – в норме составляет 40,0±20,0 мс [25]. Наибольший процент испытуемых с данными RMSSD, отражающими равновесие в деятельности отделов ВНС, наблюдался в третьей группе – 90,0%. У 9,0% лиц второй группы выявлено проявление симпатикотонии. Согласно значениям данного показателя, ВНС у всех групп студенток оказывает парасимпатическое воздействие на ритм сердца.

В отличие от девушек из первой и второй групп, значение pNN50 у обучающихся из третьей группы было ниже на 33,50% (p<0,05) и 38,10% (p<0,05), соответственно. Понижение показателей отмечается при уменьшении парасимпатического влияния ВНС на модуляцию СР [26].

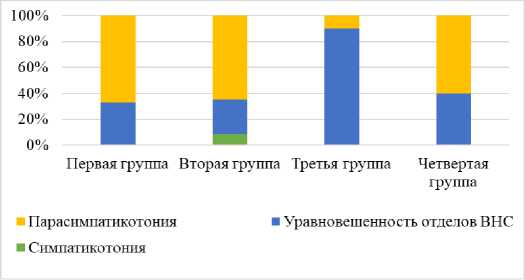

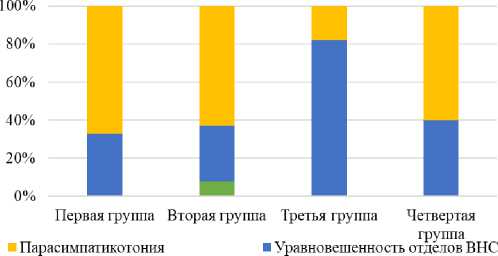

На рисунке 4 показано распределение испытуемых по индивидуальным показателям pNN50.

Симпатикотоння

Рисунок 4 – Распределение студенток (%) по индивидуальным параметрам pNN50

В норме доля соседних «нормальных» интервалов R-R находится в пределах 18,30±17,30% [27, 28]. Воздействие симпатического отдела ВНС на ритм сердца наблюдалось у студенток второй группы – 8,0%. Большинство лиц с проявлением уравновешенного влияния на СР отделов ВНС выявлено в третьей группе – 82,0%. У всех групп девушек отмечается парасимпатикотония.

Согласно проведенному анализу ВСР во временной области, у испытуемых, проживающих в Белгородском районе, Шебекинском и

Яковлевском ГО Белгородской области, наблюдается снижение парасимпатического воздействия ВНС на СР. Известно, что основными медиаторными системами парасимпатического отдела ВНС являются ацетилхолин, а также ферменты, относящиеся к группе холи-нестераз, в том числе ацетил-, бутирил- и бен-зоил-холинестеразы. Для ацетилхолина характерно нахождение в структуре аксоплазмы и пресинаптических везикул терминальных участков. Из них он, выделяясь в пространство между пресинаптической и постсинаптической мембранами, связывается с мускаринчувствительными рецепторами и приводит к появлению возбуждающих постсинаптических потенциалов. В результате происходит активация калиевых каналов и выходящего калиевого тока в пейсмекерах синусового узла проводящей системы сердца. Это способствует гиперполяризации в пейсмеке-рах, увеличению фазы деполяризации в медленных потенциалах автоматически возбудимых клеток и, как следствие, понижает частоту пейсмекерных импульсов и сокращений миокарда [29].

Выводы. Установлено, что на функционирование сердечно-сосудистой системы девушек оказывает влияние проживание в городах, а также в непосредственной близости от промышленных предприятий. У студенток, проживающих в районах с высокими показателями загрязнения окружающей среды, наблюдается преобладающее воздействие неблагоприятных факторов на регуляцию ритма сердца симпатического отдела ВНС.