Особенности природных условий угольного разреза «Восточный» Забайкальского края

Автор: Курмазова Н.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен анализ влияния угольного разреза «Восточный» на близлежащий населенный пункт ст. Голубичная, основанный на изучении климатообразующих факторов данной местности, наблюдении за погодными изменениями и ветровым режимом местности. В итоге исследований дается поэтапное построение «розы ветров» и «ореола рассеяния».

Влияние, климат, котловины, направление ветра, "ореол рассеяния", погодные условия, "роза ветров", среднегодовая повторяемость ветра

Короткий адрес: https://sciup.org/14084235

IDR: 14084235 | УДК: 911.3

Текст научной статьи Особенности природных условий угольного разреза «Восточный» Забайкальского края

Введение. Технологические процессы угольного разреза, как правило, сопровождаются выделением в атмосферу вредных веществ. Распространение этих веществ в атмосфере от источника загрязнения зависит от многих факторов, но определяющими при этом являются направление ветров, учет «розы ветров» и «ореола рассеяния».

Цель исследования. Рассмотреть климатообразующие факторы Забайкальского края, в процессе чего выявить среднегодовую повторяемость ветров с построением «розы ветров» и переносом «ореола рассеяния» на карту.

Большое влияние на климат Забайкальского края оказывают большие и малые межгорные котловины. В период антициклонов ярко выражено воздействие котловин: в безветренную зиму холодный малоподвижный воздух заполняет котловины. Вследствие этого наблюдаются морозные погоды без ветра с суточными температурами -22,50…- 42,4 0С [1].

Формирование резко континентального климата в Забайкальском крае зависит от некоторых климатообразующих факторов: атмосферной циркуляции; солнечной радиации; характера подстилающей поверхности; влагооборота; влияния западных воздушных масс и муссонов Тихого океана; удаленности от океанов; преобладания горного рельефа. Карьер в таких природных условиях не является исключением [2].

В зимний период, когда снежный покров удерживается на разрезе и солнечная радиация незначительна, сохраняются благоприятные условия, характеризующиеся минимальным выделением пыли в процессе выполнения того или иного производственного процесса.

Весна и лето связаны с более ярко выраженными изменениями синоптических процессов – повышенной солнечной радиацией при длительных ветрах. Однако благоприятным фактором в этих условиях является выпадение дождей. В период осадков и значительное время после этого запыленность воздуха находится в пределах санитарных норм. Летом под влиянием солнечных лучей происходит быстрое испарение влаги из мелких частиц породы и более интенсивное выделение пыли в атмосферу разреза. Зимой при низкой температуре и влажности воздуха, почти равной летней, запыленность во много раз меньше. Это свидетельствует о слабом воздействии в этот период солнечной и ветровой энергии на влажность горной массы [3, 4].

Разрез расположен в зоне резко континентального климата, холодный период года длится 7–7,5 месяца. Самая низкая температура наблюдалась в январе (-510С), а максимальная – в июле (+430С). Многолетние наблюдения за метеорологическими особенностями района показали, что среднегодовой уровень атмосферных осадков составляет приблизительно 600 мм [5]. Следует отметить, что около 80 % годовых осадков выпадает в теплый период года, причем 50 % приходится на июль-август. Интенсивное таяние снега начинается в апреле и завершается в начале мая.

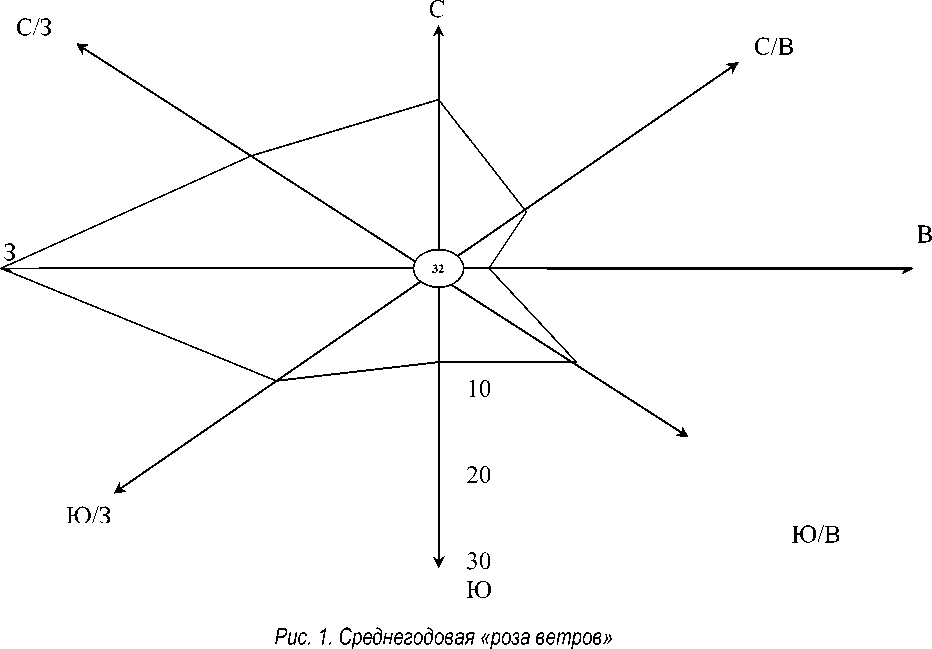

Объекты и методы исследования. Рассеиванию вредных веществ в атмосфере способствует ветровой режим, характеризующийся большим удельным весом штилевых и слабоветровых (скорость ветра до 1 м/с) дней, составляющих в году 67,2 %, а в ноябре, декабре и феврале – 85,8 %. Изучение ветрового режима рассматриваемого района показывает, что наибольший удельный вес приходится на западное направление, которое в общем балансе составляет более 50 %. Средняя скорость ветра в этом направлении составляет 1,9 м/с, а максимальная – 16 м/с (по данным ФГБУ «Читинский ЦГМС-Р»).

В таблице 1 приведены данные среднегодовой повторяемости ветра для разреза «Восточный» за 2014г. (ФГБУ «Читинский ЦГМС-Р»).

Среднегодовая повторяемость ветра

Таблица 1

|

Направление ветра, румбы |

Повторяемость ветра,% |

|

С |

14 |

|

С/В |

5 |

|

В |

3 |

|

Ю/В |

9 |

|

Ю |

5 |

|

Ю/З |

11 |

|

З |

29 |

|

С/З |

24 |

|

Всего |

100 |

|

Штиль |

32 |

По данным таблицы можно изобразить среднегодовую «розу ветров» (рис. 1).

В этих условиях при наличии внешних и внутренних источников, выделяющих вредные примеси в атмосферу разреза, происходит частичное или полное ее загрязнение, поскольку даже при более или менее благоприятных метеорологических условиях в атмосфере разреза присутствуют аэрозоли, которые служат ядрами конденсации и способствуют образованию смога [6–8].

От источника выбросов вредных веществ, который может быть точечным (предприятие), площадным (работающий карьер, терриконы), линейным (автотрассы), в атмосферу попадают газовые компоненты, которые разносятся ветрами и рассеиваются (часто равномерно), а твердые частицы относятся на незначительные расстояния и оседают на почве, образуя зону загрязнения – «ореол рассеяния». Контуры загрязненных территорий очерчиваются на планах изолиниями по определенным значениям концентрации или иным характеристикам загрязняющего компонента. Изолинии соединяют точки какого-либо параметра. «Ореолы рассеяния» вредных веществ около источников выбросов имеют неправильную форму, это обусловлено режимом ветров, влиянием рельефа местности, растительности и т.д.

На практике построение «ореолов рассеяния» около промышленных объектов (горнодобывающих предприятий, карьеров, полигонов, обогатительных фабрик и т.д.) производится прямым методом.

Для этого на изучаемой территории проводится съемка местности, где по определенной сетке (например, 100х100м, или иной, в зависимости от масштаба) отбираются пробы грунта или растительности, в которых с помощью химических и спектральных анализов определяется концентрация загрязняющих компонентов.

После того как в точках опробования территория будет иметь количественную характеристику степени загрязнения, выполняют построения изолиний распределения загрязняющих примесей общепринятым методом линейной интерполяции, поскольку считается, что закон распределения концентрации между соседними точками наблюдений носит линейный пропорциональный характер.

Изолинии строятся через определенные интервалы, кратные 1, 2, 5, 10, 50, 100 и т.д. Проведем построения «ореола рассеяния» в зоне влияния выбросов из точечного источника, находящегося в точке А. Согласно «розе ветров», преобладают ветра западного направления. Таким образом, вредные выбросы относятся ветром на восток (где расположена ст. Голубичная). Построение ореола радиационного загрязнения территории может быть выполнено не по значениям концентрации золы, а по уровням радиационного фона.

На изучаемой территории проведена радиометрическая съемка уровней радиационного фона по сети наблюдений 100х100 м.

Естественный радиационный фон в данной местности составляет 11 мкР/ч. Требуется провести изолинию, соответствующую удвоенному естественному радиационному фону – 22 мкР/ч, очерчивающую опасную зону загрязнения – «ореола рассеяния». Для проведения изолинии «22» методом интерполяции находим искомые точки положения заданной изолинии. Соединив их плавной кривой, очерчиваем контур «ореола рассеяния», обозначив его в разрыве числом «22». В таблице 2 показано построение «ореола рассеяния».

Таблица 2

«Ореол рассеяния»

|

7 |

8 |

7 |

8 |

7 |

|

|

10 |

18 |

18 |

16 |

12 |

8 |

|

13 |

17 |

А |

21 |

16 |

9 |

|

10 |

20 |

26 |

27 |

21 |

13 |

|

9 |

21 |

30 |

35 |

27 |

15 |

|

8 |

15 |

22 |

23 |

22 |

16 |

|

8 |

13 |

17 |

18 |

19 |

15 |

|

7 |

11 |

14 |

16 |

16 |

13 |

|

7 |

9 |

10 |

10 |

11 |

10 |

Далее переносим «ореол рассеяния» на карту (рис. 2).

Рис. 2. Карта угольного разреза и ст. Голубичная

Результаты и их обсуждение. Преобладающее западное направление «розы ветров» способствует загрязнению пылегазовой смесью, образующейся на разрезе, воздушного бассейна станции Голубичная, расположенной на расстоянии менее 840 м от разреза к востоку. По карте видно, что рассеивание вредных выбросов также приходится на ст. Голубичную. Таким образом, станция Голубичная, находящаяся в восточном направлении от разреза «Восточный», попадает в зону рассеивания вредных выбросов.

Выводы

-

1. Рассмотрены климатообразующие факторы Забайкальского края, влияющие на формирование погодных условий.

-

2. В ходе наблюдений выявлена среднегодовая повторяемость ветров данной местности.

-

3. Поэтапно построены и перенесены на карту «роза ветров» и «ореол рассеяния» разреза «Восточный».

Список литературы Особенности природных условий угольного разреза «Восточный» Забайкальского края

- Швер Ц.А., Зильберштейн И.А. Климат Читы. -Л., 1982. -С. 182-186.

- Геохимия окружающей среды/Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич . -М., 1990.

- Ивашкин В.С. Борьба с пылью на угольных разрезах. -М.: Недра 1980. -150 с.

- Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география СССР: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2. Азиатская часть СССР. Современные проблемы физической географии. -М.: Просвещение, 1990. -С. 169.

- Осодоев М.Т. Борьба с пылью на угольных разрезах. -Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1987. -116 с.

- Сусленков БД Лабораторный практикум по охране окружающей среды. -М.: Изд-во МГИ, 1985. -29 с.

- Сборник законодательных нормативов и методических документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий/под ред. В.П. Антонова, И.М. Зражевского. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985. -320 с.

- Инженерная экология: слов.-справ./В.А. Баранов, Л.Н. Горбунов, В.М. Журавлев ; под общ. ред. В.М. Журавлева, О.Н. Русака. -Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. -601 с.