Особенности работы учреждений социальной защиты с так называемыми «транзитными» несовершеннолетними детьми

Автор: Антонов Вадим Николаевич, Борисов Владимир Анатольевич, Иголкина Елена Ивановна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 1 (7), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены описания фрагментов технологических и модульных особенностей работы с несовершеннолетними детьми в учреждениях социальной защиты.

"транзитные" дети, самоутверждение, социально-реабилитационный центр, социальный педагог

Короткий адрес: https://sciup.org/14239479

IDR: 14239479 | УДК: 376.564

Текст научной статьи Особенности работы учреждений социальной защиты с так называемыми «транзитными» несовершеннолетними детьми

Верить, что только ты прав… и что другие не могут быть правы, если не согласны с тобой, – самое опасное заблуждение. Исайя Берлин. Заметки о предубеждении, 1861 год.

Мы все, кто старше 25 лет, помним «С чего начинается Родина!», с родных и близких людей – родителей (лиц их заменяющих), с друзей, со двора, со школы … с дома, со всеми его плюсами и минусами. И в основе успеха дома всегда лежат отношения любви, доверия, трудолюбия, терпимости и милосердия.

Сегодня мы с гордостью сообщаем в Организации Объединенных Наций, что более 400 тысяч детей (несовершеннолетних) возвращено к месту проживания и обитания родителей или лиц, их заменяющих, к месту, которое по разным обстоятельствам не стало для них родным и близким. Какие они, сегодняшние беспризорные, безнадзорные дети, мы уже писали [1]. Сегодня речь пойдет о так называемых « транзитных» детях.

Приведем описание судеб детей.

Соня, 6 лет

Девочка поступила в учреждение ночью, по акту Калининского РУВД. Причина направления – заблудилась. Соня была грязная, с педикулезом (данную картину можно наблюдать практически у 90% поступающих несовершеннолетних детей).

Из беседы с ребенком выяснилось, что она приехала в Санкт-Петербург с отцом к своей бабушке, однако бабушка их в дом не пустила и отказалась разговаривать. На обратную дорогу денег не было, поэтому Соня с папой пошли гулять. На улице папа познакомился с компанией выпивающих мужчин, и в течение недели Соня с отцом ночевала в разных квартирах, у незнакомых людей. Однажды вечером отец ушел подзаработать денег, а Соню оставил в квартире с чужим мужчиной. Утром отец не вернулся, а мужчина начал заставлять девочку заниматься оральным сексом. Соня испугалась и убежала, хотела подождать отца на улице в надежде, что он вернется в эту квартиру. Девочка долго гуляла, но так как все дома похожи, заблудилась и решила ночевать под лестницей в одном из них. Так Соня прожила четыре дня, пока ее не обнаружила милиция.

При проведении анализа и проверке данных, предоставленных органами внутренних дел и девочкой, было выяснено, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации. Сначала мать и отец продали квартиру в Санкт-Петербурге и переехали в Ленинградскую область, где начали сильно злоупотреблять спиртными напитками. В результате родители отравились алкоголем, приехав- шая «скорая» спасла только отца, а мать умерла. У девочки при поступлении наблюдалась явная социально-педагогическая запущенность, усугубленная нарушениями психики.

Учитывая возраст ребенка и неудавшуюся попытку установить местонахождение отца, специалистами социально-реабилитационного центра было принято решение о ее срочном переводе в специализированное учреждение для несовершеннолетних по месту регистрации для дальнейшего диагностирования и определения индивидуальной программы социальной реабилитации.

Петр, 17 лет

Несовершеннолетний поступил в социально-реабилитационный центр по направлению органов внутренних дел как воспитанник учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившийся в федеральном розыске. При беседе с ребенком было выяснено, что в семь лет его определили в детский дом, после окончания девятого класса его перевели в ПТУ в группу для детей – сирот. Его никто не спрашивал, кем бы он хотел быть, он был устроен для обучения по специальности «тракторист», а подросток хотел учиться по специальности «повар» или «хозяйка усадьбы», но на эти специальности брали только девочек. И через два месяца обучения он решил самовольно уйти из училища, так как ему было неинтересно, а на специальность, которую он выбрал, несмотря на то, что он просил, его не перевели.

Сразу, как только ребенок был доставлен в наше учреждение, о его местонахождении было сообщено его законным представителям, но за ним никто не приехал. В приюте мальчик прожил четыре месяца, уважительно относился к сверстникам, младшим по возрасту, воспитателям, участвовал в жизни социально-реабилитационного центра, охотно помогал, если к нему обращались за помощью. Но в начале лета Петр испугался, что за ним приедут, так как все дети были вывезены в лагерь, и в учреждении оставалась лишь группа из шести человек, и он самовольно ушел из учреждения. В июле он прислал одной из воспитанниц письмо, и по обратному адресу социальная служба установила, что он проживает у своей бабушки, в другом регионе, и, соответственно, в настоящий момент с ребенком проводит работу уже другой субъект РФ.

Дмитрий, 15 лет

Первый раз ССПИН столкнулась с проблемой этого ребенка в 2001 году. Мальчик был доставлен в учреждение одним из отделений милиции города. В своем регионе несовершеннолетний находился в розыске. Из объяснения несовершеннолетнего было выяснено, что он неоднократно уже уходил из дома (12 раз) по причине постоянных конфликтов с матерью и отцом, домой подросток категорически возвращаться отказывается. Социальная служба связалась с матерью, и было выяснено, что семья благополучная, однако все проблемы дома возникают из-за воровства Дмитрия в семье, а также из-за нежелания подростка жить в этом городе. Отец мальчика военный (очень волевой человек, которому необходимо перестраиваться в новой ситуации после увольнения из армии), раньше вся семья проживала в крупных городах, и Дима не может смириться с тем, что он должен жить в провинции.

Так как мать была заинтересована в сыне, она, как только смогла, приехала в приют, но ребенок был не готов к встрече с матерью, поэтому была вероятность угрозы побега. В течение недели с ребенком и матерью по отдельности работали специалисты. Выяснилось, что на поведение Димы повлияла безумная материнская любовь. Мать тщательно оберегала свое дитя исключительно для себя, забывая, что ребенок – это самостоятельная личность со своими желаниями и интересами. Своей слепой материнской любовью она подавляла инициативу ребенка, который все острее начинал переживать свою несостоятельность рядом с чрезмерно активной, энергичной и напористой матерью. У ребенка проявилась такая черта, как отсутствие всяких нравственных критериев в отношениях с отцом и матерью. Он начал воровать у них деньги, лгать. У него совсем отсутствовала ответственность не только перед родителями, но и перед самим собой. Появилась высокая самооценка, развился комплекс неполноценности. Как оказалось, более всего ребенок нуждался в следующих потребностях: в заботе, в обучении, в эмоциональном самоутверждении.

Однако социальная ориентация была развита. Соответственно, этот дисбаланс проявил деформированные личностные черты, отклонения в поведении и нарушение психического здоровья.

Несмотря на все сложности, ребенок с новой надеждой поехал с матерью в свой регион. Однако ровно через месяц, в очередной раз украв из дома деньги, он приехал в Санкт-Петербург и попросил помощи. Вот что ребенок поведал корреспонденту одной из газет Санкт-Петербурга: «Я очень удивился и обрадовался, когда за мной приехала мать. Мы вернулись домой, много говорили, я извинился за свои ошибки, она вроде понимала, а потом снова началось… Отец уже давно отдалился от нас, хоть мы и вместе живем… А жизни я уже научился, пока на улице жил, у домашних так не получится. А еще я злой, очень злой».

В этот раз убедить подростка вернуться в семью не удалось, так как мальчик был согласен жить только в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по месту постоянной регистрации. Через месяц ребенок был доставлен в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по месту постоянной регистрации, однако работу с семьей там не провели, и ребенка сразу отдали матери. Мальчик, прожив дома месяц, снова вернулся в Санкт-Пе- тербург, и в очередной раз был принят в учреждение. Так как в течение трех месяцев у учреждения не было финансирования на перевозку несовершеннолетних, у специалистов была возможность заново начать работу с семьей и ребенком. Работы предстояло много. С Дмитрием снова усиленно стали работать специалисты, постоянно по телефону держали связь с отцом и матерью. В конце мая в учреждение приехали оба родителя. В течение дня им ребенка не показывали, работали с ними, затем провели совместную встречу. Проблемы были решены. По нашей последней информации мальчик в конце июня закончил девять классов, летом работал, готовился к поступлению в ПТУ. Семья состоит на неофициальном патронаже в государственном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и юных матерей «Воспитательный дом»».

Алексей, 8 лет

Мальчик был направлен в социальнореабилитационный центр одной из детских больниц города Санкт-Петербурга. Первое время с мальчиком было очень трудно разговаривать, он всего боялся и вел себя, как маленький звереныш, все время истошно кричал и забивался под кровать. Но потом Леша стал «оттаивать» и начал рассказывать о себе. Оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи, мать воспитывает его с отчимом, вместе с ним и злоупотребляет спиртными напитками. Ранее ребенок неоднократно уходил из дома, но так далеко ушел первый раз. Он познакомился с 15-летним мальчиком, который и помог ему добраться до Санкт-Петербурга. Со слов Алексея, мать, как напьется, избивает его. Самое ужасное, что она делала, подвешивала его вниз головой. Когда специалисты социально-реабилитационного центра связались с матерью, она отказалась разговаривать, пояснив, что ей глубоко наплевать на сына. Ребенок будет устроен в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по месту регистрации.

Приведенные детские судьбы – судьбы так называемых «транзитных» детей.

У данной категории детей наблюдается нестабильность эмоционального состояния, отставание в развитии: неразвитая речь, активные предметные действия, дисгармоничность развития интеллектуальной сферы, неразвитость произвольных форм поведения, несформирован-ность отношений с окружающими.

Эти дети в течение длительного времени не имели возможности для удовлетворения некоторых основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение длительного времени.

В работе с «транзитными» детьми необходимо постепенно реализовывать следующие задачи:

-

1) проведение комплекса различных мероприятий, направленных на вывод ребенка из влияния отрицательной среды: -) оказание специализированной (психологической, медицинской, педагогической и т.д.) помощи детям, находящимся в критической ситуации; -) проведение комплексной диагностики; -) оказание социально-правовой помощи; -) определение дальнейшей формы жизнеустройства несовершеннолетнего;

-

2) перевод детей в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по месту постоянной регистрации, либо возвращение в биологическую семью, передача под опеку.

При работе с данной категорией детей важно отметить, что процесс индивидуальной реабилитации занимает очень короткий промежуток времени (от одного дня до 30 суток, в исключительных случаях – до момента установления личности ребенка).

К числу основных направлений индивидуальной работы социального педаго- га с «транзитным» ребенком следует отнести следующее:

-

• изучение индивидуальных особенностей детей, специфики условий их проживания, национальных особенностей;

-

• создание условий в реабилитационной группе для проявления и развития реальных и потенциальных положительных возможностей воспитанников;

-

• оказание индивидуальной помощи воспитанникам в адаптации к жизнедеятельности группы, в отношениях с педагогами и другими членами реабилитационного пространства, выполнения норм и правил поведения в специализированном учреждении и за его пределами;

-

• содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, самоопределению, саморазвитию;

-

• диагностика результатов воспитания, учет личностных достижений каждого воспитанника, коррекция индивидуальной и групповой программы реабилитации несовершеннолетних.

Существует большое количество форм и способов индивидуальной реабилитации воспитанников. В нашем учреждении предлагается вести индивидуальную карту реабилитации воспитанника, разработанную с учетом накопленного опыта. Нами выявлено, что в результате правильного заполнения карт воспитанников можно определить целевые установки на планируемый период и основные формы и методы их достижения.

Более 15 лет в стране существует система социальной защиты и помощи несовершеннолетним, но острота данной проблемы не снизилась.

Целью государственной защиты всегда являлось и является социальное здоровье общества, адресность помощи человеку, семье, группе лиц через повышение социального, материального и культурного уровня.

Эффективна ли сегодняшняя работа в отношении несовершеннолетних, обеспечиваются ли социальные гарантии каждому, эффективны ли вложения финансовых средств, получены ли те результаты, на которые рассчитывает общество и государство?

Мы уже останавливались на вопросе ресурсов [2], которые должны учитываться при создании и реализации любого проекта, иначе невозможно определить эффективность используемых и разрабатываемых методик и моделей работы с коллективом несовершеннолетних и взрослых социально-реабилитационного центра.

Сколько же сегодня травмированных, невостребованных, необученных детей в системе, которая для них является заложником будущего.

В действующем законодательстве определены система, структура, цели и задачи деятельности социально-реабилитационного центра.

Основу любого дела социального значения составляют, как мы уже писали, люди (кадры) и вопросы эффективности деятельности учреждения [3]. А что лежит в основе любого успеха личности (несовершеннолетнего)? Доверие, здоровье, семья, работа, социум, любовь, образование и другие факторы, опре- деляющие стабильность развития этой личности, ее будущее, а значит, и собственное благополучие.

В процессе работы отдела ЭСП и транзитной службы в период с 2002 по 2007 год было проведено социально-психологическое исследование групп подростков в возрасте от 12 до 15 лет с целью определения приобретенного ими жизненного опыта и отношения к семье. Исследование проходило в течение года (по мере поступления подростков в приют) по следующим показателям:

-

• степень приобщения (отношения) подростка к наркотическим и опьяняющим веществам;

-

• степень отношения к семье и дому;

-

• степень отношения к жизни, ее ценностям и к себе.

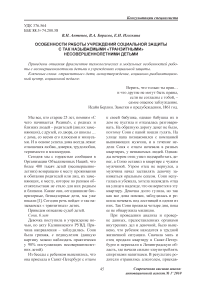

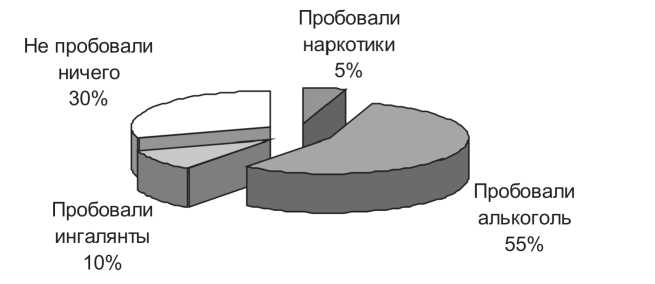

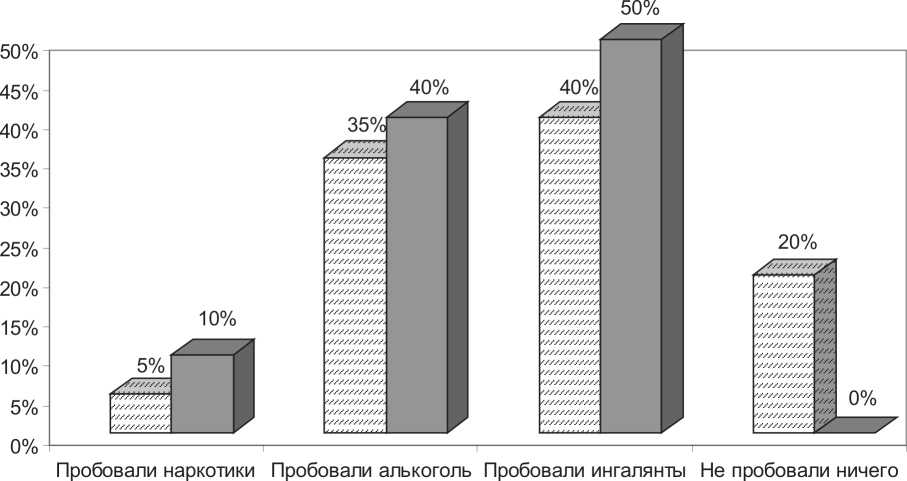

По сводным данным изучения степени приобщения подростков к различного рода наркотическим веществам, можно сделать выводы о том, что, во-первых, подростки с городской пропиской в большей степени подвержены наркологическим зависимостям, чем подростки, проживающие в области, во-вторых, наблюдается значительная феминизация зависимостей (т.е. происходит повышение уровня приобщения девочек к наркотическим и опьяняющим веществам) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Показатели приобщения подростков к наркологическим проблемам (выборка 50 чел. – 40 мальчиков, 10 девочек)

El девушки □ юноши

Рис. 2. Показатели половых разграничений приобщения к наркологическим проблемам

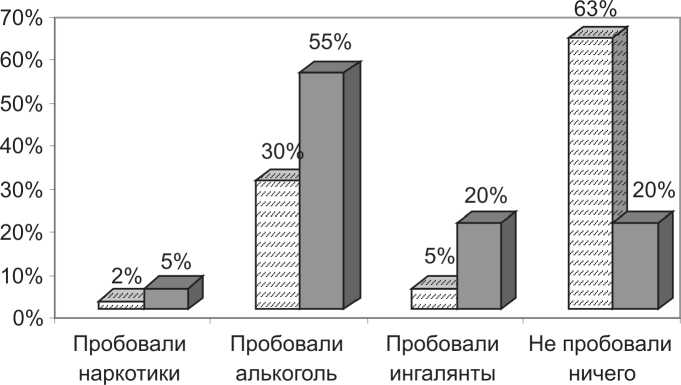

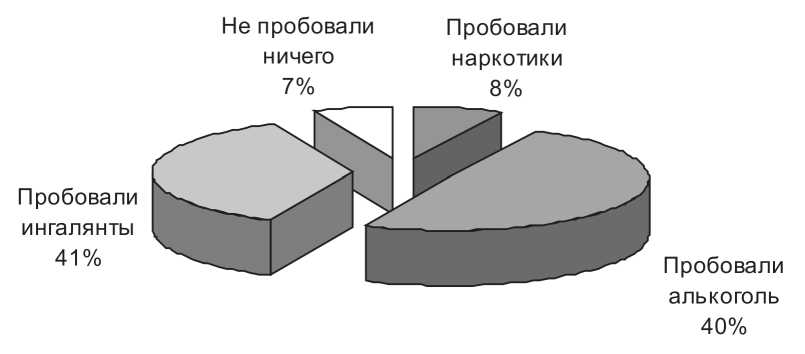

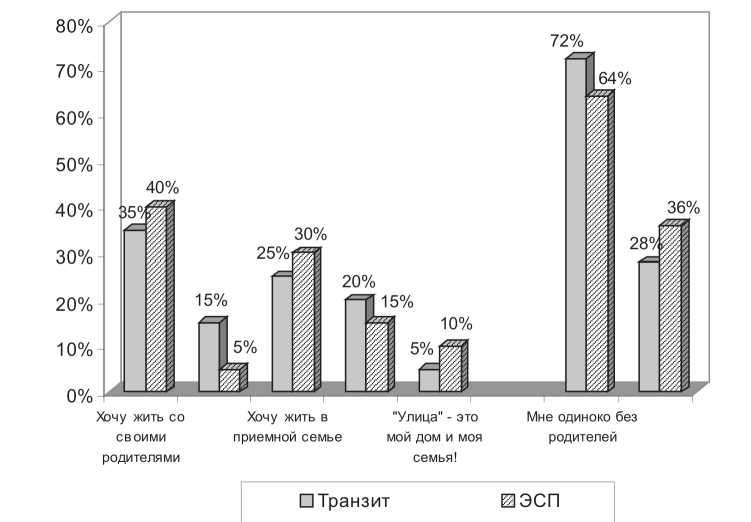

Изучение степени отношения подростков к семье и дому показало следующее: многие подростки хотят жить со своими биологическими родителями, однако, отдавая предпочтение высказыванию «Лучше бы у меня не было таких родителей!», подростки проявляют негативное отношение к вышеупомянутым, тем самым демонстрируя фрустрацию на прошлые взаимоотношения с матерью, отцом (рис. 3, 4, 5).

Это лишний раз подчеркивает необходимость в коррекционной работе непосредственно с биологической семьей и ребенком, который в знак протеста покидает родной дом.

Пробовали алькоголь 40%

Не пробовали ничего 7%

Пробовали наркотики 8%

Пробовали ингалянты 41%

Рис. 3. Показатели приобщения подростков к наркологическим проблемам (выборка 40 чел. – 30 мальчиков, 10 девочек)

0 девушки □ юноши

Рис. 4. Показатели половых разграничений приобщения к наркологическим проблемам

Рис. 5. Показатели отношения подростков к семье и к дому (выборка: 50 чел. – транзит, 40 чел. – ЭСП)

Выбор подростками приемных семей как альтернативы детским домам и приютам также высок, что говорит в пользу института приемных и семейно-воспитательных групп. Микроклимат семьи ни чем не заменим. Исследование это подтверждает. Исследование отношения подростков к жизни, ее ценностям и к себе проводилось по оценке ими следующих высказываний (категорий):

-

1. Жизнь похожа на лотерею.

-

2. Будущее слишком неопределенно.

-

3. Друзья нужны только для выгоды.

-

4. Даже если много работать, жизнь не станет лучше.

-

5. Со мной часто обращались несправедливо.

-

6. Лучше, если никому не доверять.

-

7. Для меня важно быть богатым.

-

8. Я ищу любую возможность повеселиться.

-

9. Важно заботиться о других людях.

-

10. Убежден, что люди должны заботиться о природе.

-

11. Стараюсь следовать требованиям религии.

-

12. Всегда следует проявлять уважение к родителям и старшим по возрасту.

-

13. Иногда мне просто не хочется жить.

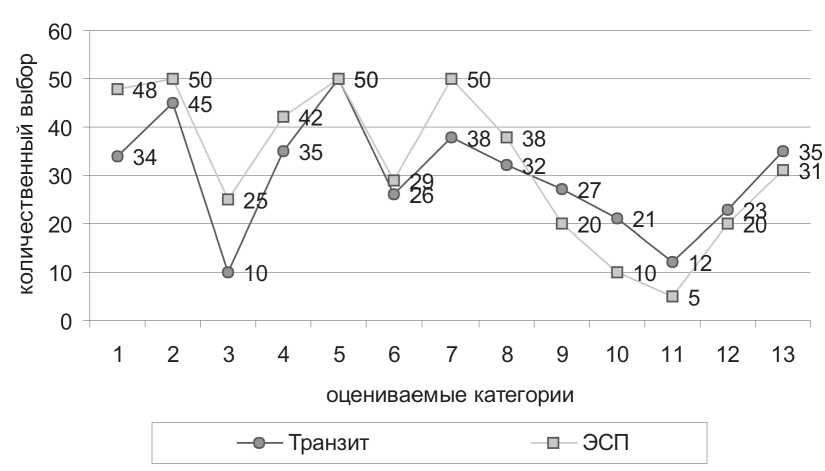

На основе полученных результатов (рис. 6) были отобраны категории, получившие наибольший выбор у подростков. Из этого можно сделать следующие выводы: во-первых, подростки не видят своего будущего, полагаются на волю случая, во-вторых, подростки хотят получать материальные блага, не прилагая определенных усилий к этому, вернее, подростки не верят в то, что за тяжелый труд можно получить достойное вознаграждение, в-третьих, подростки единогласно определили, что с ними обращались несправедливо, т.е. были затронуты их права, в-четвертых, подростки этой выборки показали достаточно высокий процент суицидного намерения.

Рис. 6. Показатели отношения подростков к их жизни

Все исследование показывает, что подростки нуждаются в помощи специалистов, работающих в социально-реабилитационных учреждениях для детей и подростков (специалисты по социальной работе, психологи, юристы и пр.). Особенно необходимо обратить внимание на работу с биологической семьей и с семьей, временно заменяющей первую.

Таким образом, особое значение придают и достаточно серьезную работу проводят учреждения социальной защи- ты с так называемыми «транзитными» несовершеннолетними.

Список литературы Особенности работы учреждений социальной защиты с так называемыми «транзитными» несовершеннолетними детьми

- Дети улицы. Подростково-молодежные альтернативы (знакомство, пути взаимодействия, профилактика и реабилитация). СПб, 2001.

- Детская беспризорность: проблемы, поиск, решения». СПб, 2001.

- Поиск решения проблемы эффективности в работе со специалистами и воспитанниками учреждений социальной защиты для несовершеннолетних». СПб, 2002.