Особенности развития целеполагающей деятельности у детей 4-5 лет

Автор: Вербианова О.М., Сидоркина Т.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология и управление

Статья в выпуске: 1 (1), 2006 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению особенностей развития и способов формирования целеполагания у детей 4-5 лет. Заявленная в статье проблема мало изучена в психологии и является актуальной на сегодняшний день. В содержании статьи представлены результаты исследования целеполагания у детей 4-5 лет, а также описание разработанного и апробированного способа формирования целеполагания у детей среднего дошкольного возраста.

Психология дошкольников, целеполагающая деятельность дошкольников, формирование целеполагания у дошкольников

Короткий адрес: https://sciup.org/144152789

IDR: 144152789

Текст научной статьи Особенности развития целеполагающей деятельности у детей 4-5 лет

Деятельность человека представляет собой специфический вид его активности, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования.

Одним из структурных компонентов деятельности человека является цель, которая представляет собой осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека. О.К. Тихомиров рассматривал цель как знание о некотором будущем результате и указывал на то, что это знание только тогда становится целью, когда оно для человека приобретает личностный смысл [8].

Постановка новых целей – одно из характерных проявлений творческой природы интеллектуальной деятельности человека. Л.Г. Лысюк указывал на то, что одной из сущностных особенностей сознания и функциональной характеристикой, лежащей в основании человеческой деятельности, является способность человека самостоятельно образовывать цели. Эта способность и есть целеполагание [5].

Категория «цель» постоянно используется в психологических теориях деятельности, личности, воли, но собственно процесс формирования цели – целеполагание – мало изучен в психологии.

Ряд ученых рассматривают процесс целеобразования как процесс порождения новых целей в деятельности человека, важнейшим компонентом которого является мышление [8; 9]. О.К. Тихомиров считал, что предпосылками возникновения новых целей в деятельности являются новые потребности и мотивы. Согласно его представлениям, сам по себе образ будущего результата еще не образует цели, он становится ею, лишь связываясь с мотивом, и в зависимости от мотива цель приобретает различный личностный смысл [8].

Некоторые психологи связывают процесс целеобразования с произвольной активностью. В основе целеполагания, по мнению О.А. Конопкина и Л.Г. Лысю-ка лежат произвольность поведения, саморегуляция деятельности [4; 5].

Анализ имеющихся в психологии развития исследований показывает, что необходимые для возникновения целеполагания особенности психики появляются у детей уже на третьем году жизни. Л.Г. Лысюк указывал, что впервые ребенок начинает присваивать культурно заданные цели в рамках предметных действий в раннем возрасте [6]. Цель таких действий связана с предметом и способом его использования. Несколько позже взрослый начинает специально культивировать специфические виды детской деятельности: изобразительную, конструктивную, игровую, которые вызывают появление так называемых продуктивных целей. Возникновение способности самостоятельно образовывать цели ряд авторов относят к дошкольному возрасту [1; 2; 10; 11]. Умение ребенка самостоятельно ставить цель до начала выполнения действия многие ученые связывают с его способностью осознавать собственные способы действий, с произвольностью их поведения [2; 11].

Анализ психологической литературы показывает, что категория «цель» рассматривается в основном в контексте развития воли и формирования произвольного поведения ребенка. Однако процесс развития и условий формирования целеполагающей деятельности у детей дошкольного возраста остается практически малоизученным. Поэтому в данной работе была поставлена цель: выявить особенности развития целеполагающей деятельности у детей 4–5 лет в условиях организованной игры.

Данное исследование проводилось в стратегии формирующего эксперимента на базе дошкольных образовательных учреждений № 217 и 295 с детьми в возрасте 4–5 лет.

На констатирующем этапе выявлялись особенности целеполагающей деятельности у детей. Для решения этой задачи использовалась методика, предложенная Л.Г. Лысюком [7]. Оно предполагала создание такой ситуации, в которой дети имели бы возможность самостоятельно образовывать продуктивные цели.

В качестве критериев, позволяющих идентифицировать и характеризовать целеполагающую деятельность, рассматривались следующие особенности поведения детей: а) самостоятельная инициация действия, его относительная независимость от внешних обстоятельств, внутренняя обусловленность, проявляющаяся в действиях и высказываниях детей; б) наличие четко выраженного завершения действия, его остановка после достижения цели и обозначения его словом.

При этом фиксировались такие параметры, как:

– характер осуществления действий;

– высказывания относительно постановки цели деятельности;

– высказывания относительно фиксации результата деятельности;

– количество используемых материалов.

Анализ вышеперечисленных параметров позволял констатировать тип целенаправленного поведения.

Особую роль в оценке целеполагающей деятельности играют высказывания детей, в частности: а) высказывания относительно постановки цели; б) высказывания, связанные с результатом, который был получен детьми и зафиксирован ими после окончания деятельности. Названные категории высказываний, согласно методике, подразделялись на уровни развития.

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют, что у большинства детей (53,3 %) отмечен низкий уровень высказываний, характеризующийся сообщением о том материале, с которым дети собираются действовать и не предполагающий факт наличия цели. Средний уровень отмечался у 13,3 % испытуемых. Дети высказывают некоторые представления о возможности самому создать нечто, однако что именно, дети пока еще не знают. 33,4 % детей в высказываниях до начала действия четко формулируют цель и действуют в соответствии с ней: «я хочу часики делать», «башню буду делать».

Анализ высказываний, относительно достигнутого результата свидетельствует, что результат осознается детьми гораздо лучше, чем цель, что легко объяснимо. Следует отметить, что в ходе исследования был обнаружен интересный факт: достаточно часто цель и полученный в процессе деятельности результат расходятся, то есть поставленная ребенком цель не отражается в результате его деятельности или результат не соответствует цели.

Согласно методике на основе высказываний детей были выделены виды действий, характеризующих целеполагающую деятельность.

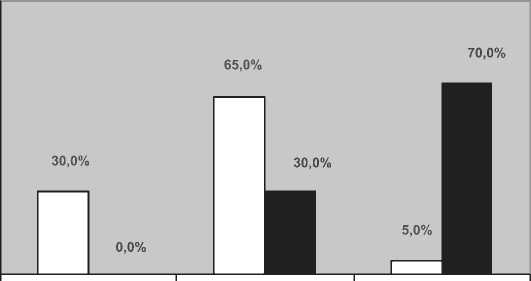

Результаты обследования на констатирующем этапе свидетельствуют, что наибольшее количество детей (65 %) в процессе деятельности производят действия с отдельными элементами целеполагания (2 вид действий), которые характеризуются сообщениями детей о своих намерениях в плане действования с материалами либо завершением деятельности с фиксацией результата в разной форме: от указательного жеста до эмоциональных высказываний о том, что сделано, либо наличием обеих показателей, но при этом, сообщение о цели деятельности расходится с полученным результатом. 30 % детей проявляли манипулятивные действия (1 вид действий) и 5 % детей осуществляли продуктивные виды действий, характеризующие высокий уровень развития целеполагающей деятельности (3 вид действий). Результаты представлены на рис. 1.

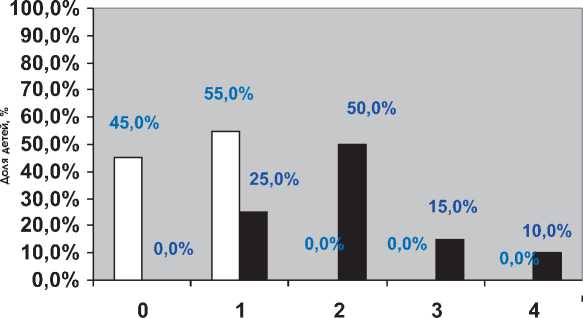

На основе анализа действий выявлялся тип поведения, отражающий уровень сформированности целеполагающей деятельности. По результатам констатирующего обследования (рис. 2) 45 % детей характеризовались манипулятивным типом поведения (0 тип поведения), 55 % – низким уровнем целенаправленного поведения (1 тип). Типы поведения, характеризующие средний (2 тип поведения), высокий (3 тип поведения) и очень высокий (4 тип поведения) уровни развития целеполагающей деятельности, у обследуемых детей не обнаружены.

Результаты констатирующего эксперимента дают основания для следующих выводов.

-

1. Деятельность детей 4–5 лет в большинстве случаев характеризуется действиями с отдельными элементами целеполагания, обусловливающими либо постановку цели, либо фиксацию результата деятельности.

-

2. Четкая постановка цели детьми отмечается крайне редко (в 13,3 % случаев).

-

3. Способность к фиксации результата деятельности развита у дошкольников лучше, чем способность к постановке цели.

-

4. Выявленные типы целенаправленного поведения указывают лишь только на зарождающуюся способность к целеполаганию у детей 4–5 лет.

Таким образом, исследование показало необходимость педагогического сопровождения процесса развития целеполагающей деятельности у детей 4–5 лет.

Основными положениями при организации формирующего этапа экспериментальной работы стали: наличие тесной взаимосвязи между развитием про- извольного поведения и становлением целеполагающей деятельности [5; 11]. Отсюда следует, что осознание действий и развитие произвольности позволит обеспечить целеполагающий характер деятельности детей. Согласно культурно-историческому подходу процесс формирования цели идет в направлении от постановки цели и образования намерений в совместной деятельности с другими людьми к постановке цели перед самим собой [4].

В формирующем эксперименте выделились два этапа, содержанием которых стало: 1) развитие у детей умений принять готовую цель и действовать в соответствии с ней; 2) формирование умений ребенка самостоятельно ставить цель, добиваться ее решения.

Реализация этапов осуществлялась в специально организованной игровой деятельности. Известно, что игра напрямую связана с развитием произвольности [4; 8; 12]. При планировании формирующих мероприятий были определены значимые условия организации игровой деятельности. К ним следует отнести: – сочетание игровой деятельности с продуктивными видами деятельности с целью материализации и конкретизации цели и планирования действий;

– использование наглядного моделирования в процессе игровой деятельности с целью организации планирования самостоятельной деятельности детей;

– обеспечение самостоятельной постановки цели, предвосхищение результата и планирования деятельности ребенком посредством словесного обозначения;

– побуждение детей к анализу результатов деятельности с точки зрения достижения цели.

Первый этап формирующего эксперимента был представлен подвижными играми с правилами. Для второго этапа были выбраны игры, связанные с самостоятельной постановкой цели – конструкторские.

По окончании формирующего этапа экспериментальной работы было проведено контрольное изучение показателей, характеризующих сформированность целеполагающей деятельности у детей 4–5 лет аналогично констатирующему этапу.

Прежде всего, следует отметить, что контрольное обследование не выявило факта, когда цель и полученный в процессе деятельности ребенка результат расходятся. Это показатель того, что дети научились осознавать и планировать свою деятельность, ставить цель и обозначать ее в качестве полученного результата.

Изучение такого параметра, как вид действий, позволило сделать заключение, что деятельность большинства детей 4–5 лет (70 %) характеризуется продуктивными действиями, которые регулируются целью и завершаются высказыванием о конкретном результате. В деятельности дошкольников 4–5 лет отсутствуют манипулятивные действия. 30 % детей реализуют действия 2 типа с отдельными признаками целеполагающей деятельности.

100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

J 60,0% I 50,0% j 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

0,0%

виды действий

-

□ результат констатирующего эксперимента

-

■ результат контрольного эксперимента

Рис . 1. Сравнительная характеристика результатов распределения детей 4–5 лет относительно видов действий на констатирующем и контрольном этапах исследования :

-

1 – манипулятивные действия, характеризующие несформированность целеполагания;

-

2 – действия с отдельными элементами целеполагания, характеризующие средний уровень развития целеполагания; 3 – продуктивные действия, характеризующие высокий уровень сформированности целеполагания

На контрольном этапе исследования было отмечено использование детьми в своей деятельности 2 и 3-х объектов. При этом выявлено, что при использовании разнообразного материала дети ставят одну и ту же цель и получают один по содержанию результат. (Например, рисуют и лепят звездочку.)

На основе контрольного изучения параметров целеполагающей деятельности были проанализированы типы целенаправленного поведения дошкольников. Следует отметить, что на этом этапе были выявлены типы целенаправленного поведения, характеризующие высокий уровень развития целеполагающей деятельности (2, 3, и 4-й типы).

Результаты контрольного эксперимента позволили сделать ряд выводов.

-

1. Большинство детей (72,6 %) четко формулировали цель деятельности, что проявлялось в высказываниях детей относительно постановки цели.

-

2. Деятельность детей в большинстве случаев (70 %) характеризовалась продуктивными действиями, которые регулировались целью и завершались конкретным результатом.

-

3. Появились новые типы поведения, соответствующие высокому уровню развития целеполагающей деятельности детей обследуемой группы.

Статистическая обработка результатов обследования детей 4–5 лет подтвердила достоверность вышеперечисленных изменений в развитии целеполагания дошкольников. Таким образом, можно утверждать, что специально организованный процесс игровой деятельности при соблюдении выделенных в работе условий, направленный на развитие у ребенка умений осознавать цель и собственные действия, является эффективным средством формирования целеполагания у детей 4–5-летнего возраста.

типы поведения

-

□ результат констатирующего эксперимента

результат контрольного эксперимента

Рис. 2. Сравнительная характеристика результатов распределения детей 4–5 лет по типам поведения на констатирующем и контрольном этапах исследования:

0 – манипулятивное поведение (целеполагающая деятельность отсутствует); 1 – тип поведения (низкий уровень развития целеполагающей деятельности); 2 – тип поведения (средний уровень развития целеполагающей деятельности); 3 – тип поведения (высокий уровень развития целеполагающей деятельности); 4 – тип поведения (очень высокий уровень развития целеполагающей деятельности)