Особенности реакции инотропной функции сердца половозрелых крыс при введении адреностимуляторов

Автор: Вахитов И.Х., Галимьянова Г.Р., Шигапова А.В., Сафин Р.С., Ибатуллин И.Р.

Статья в выпуске: 1 т.249, 2022 года.

Бесплатный доступ

Впервые проведены исследования по изучению особенности реакции ударного объема крови лабораторных животных, подверженных различным режимам двигательной активности, при введении β-, α1- и α2-адреностимуляторов. Для изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной функции сердца животных, подверженных различным режимам двигательной активности, вводили эуфиллин (β), медитин (α2), фенилэфрин (α1). Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием. Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию, для лабораторных животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках. Для определения ударного объема крови использовали метод тетраполярной грудной реографии. Установлено, что у животных, подверженных режиму усиленной двигательной активности, реакция УОК на введение β- и α1–адреностимуляторов сохраняется на высоком уровне. Выявлено, что у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение β-, α1- и α2-адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на низком уровне.

Лабораторные животные, режимы двигательной активности, мышечные тренировки, гипокинезия, β, α1, α2-адрено стимуляторы, реакция ударного объема крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142234657

IDR: 142234657 | УДК: 636.1.034 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_249_36

Текст научной статьи Особенности реакции инотропной функции сердца половозрелых крыс при введении адреностимуляторов

Нервная регуляция деятельности сердца осуществляется взаимодействием симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которые реализуют свое влияние через адренорецепторы и холинорецепторы клеток сердца [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14] По мнению ряда исследователей, в сердце наиболее распространенными являются β-адренорецепторы. Их стимуляция увеличивает силу сокращения миокарда, повышает проводимость и возбудимость сердечной мышцы. Через специфические G белки β-АР способны модулировать активность различных внутриклеточных сигнальных систем. При этом, наиболее распространенными являются β1-адренорецепторы. По мнению ученых, около 80 % от общего количества β-адренорецепторов относится к подтипу этой группы.

В большинстве клинических и экспериментальных исследований особое внимание уделялось изучению эффекта блокады β-АР. Этот подход возник в связи с преобладающей ролью β-адреноблокаторов в лечении стенокардии, гипертонии и сердечной недостаточности [14]. В результате, вопрос о роли α-АР в развитии заболеваний сердца был незаслуженно забыт. Однако, в последнее время наблюдается возрождение интереса к данным исследованиям. Многие ученые проявляют особый интерес к изучению участия α-адренорецепторов в регуляции сердечных функций.

Отмечается, что несмотря на низкую плотность α1-АР в сравнении с β-АР, они играют важную роль в регуляции функций сердца [14]. Известно, что α1-АР присутствуют в сердце и схожи у различных видов животных. Представительство α1-AР в сердце человека было продемонстрировано на молекулярном уровне [12]. При этом, значение α2-AР в сердце изучено недостаточно. Ранее считалось, что α2-АР в сердце млекопитающих лишь модулирует регуляторные влияния, располагаясь пресинаптически и ингибируя высвобождение норадреналина [13, 12]. В то же время имеется мнение, что α2-АР ответственен за регуляцию сократимости миокарда. Таким образом, в настоящее время у исследователей нет единого мнения об участии β- и α-АР в регуляции инотропной функции сердца. Более того, роль разных подтипов АР в регуляции насосной функции сердца животных, подверженных различным режимам двигательной активности, остаются практически не изученными.

Целью наших исследований явилось изучение роли альфа- и бета-адренорецепторов в регуляции инотропной функции сердца половозрелых животных, подверженных различным режимам двигательной активности.

Материал и методы исследований. Для экспериментов использовались белые беспородные крысы в возрасте от 120- до 150-ти дневного возраста. Животные размещались в специальном помещении, в стандартных пластмассовых клетках для содержания и разведения лабораторных грызунов. В клетках находилось по 3-4 однополых особи.

Для изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной функции сердца животных, подверженных различным режимам двигательной активности, вводили эуфиллин (β), медитин (α2), фенилэфрин (α1).

Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием. Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию для лабораторных животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках.

Для определения ударного объема крови использовали метод тетраполярной грудной реографии [15]. Дифференцированную реограмму регистрировали в динамике у наркотизированных животных при естественном дыхании с помощью прибора РПГ–204.

Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения t- критерия Стьюдента.

Результат исследований. У интактных животных в 120-дневном возрасте ударный объем крови (УОК)

составлял 0,211± 0,007 мл. После введения эуфиллина УОК увеличился на 0,086 мл и достиг 0,297±0,008 мл (Р≤0,05). Следовательно, введение препарата β-агониста вызвало достоверное увеличение систолического выброса крови у данной группы животных. В течение первых двух недель содержания животных в режиме неограниченной двигательной активности (НДА) реакция УОК на введение β-агониста - эуфиллина существенно не изменилась, сохраняясь примерно на уровне 0,290-0,307 мл. В процессе последующих двух недель содержания животных интактной группы в режиме НДА реакция УОК на введение эуфиллина еженедельно увеличивалась примерно на 0,025-0,030 мл и к 150дневному возрасту достигла 0,359±0,007 мл (Р≤ 0,05). Разница между исходными реакциями УОК на введение β-агониста и реакциями, полученными к концу четвертой недели экспериментов, составила 0,148 мл (Р<0,05). Таким образом, у животных интактной группы, содержавшихся в режиме НДА при введении β-агониста- эуфиллина, реакция УОК существенно возрастает и в течение первых двух недель сохраняется примерно на одном уровне. Однако, в процессе последующих двух недель, т.е. на третьей и четвертой неделях вновь достоверно возрастает. Следовательно, реакция УОК на введение β-агониста - эуфиллина у половозрелых крыс интактной группы изменяется «скачкообразно», т.е. периоды менее значительных изменений реакций УОК на введение эуфиллина сменяются этапами существенного прироста.

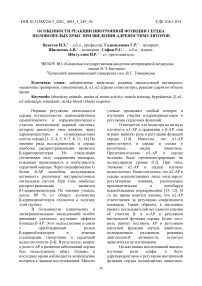

Таблица 1 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс, интактной группы при введении β-, α1- и α2-адреностимуляторов

|

Показатель |

β (агонист) |

α1 (агонист) |

α2 (агонист) |

|

n (кол. жив) |

11 |

10 |

12 |

|

исх. |

0,211± 0,007 |

0,217± 0,005 |

0,219± 0,008 |

|

после введ |

0,297± 0,008* |

0,327± 0,009* |

0,197± 0,009* |

|

1 неделя |

0,299± 0,005 |

0,349± 0,007* |

0,199± 0,007 |

|

2 неделя |

0,307± 0,009* |

0,367± 0,008* |

0,187± 0,004* |

|

3 неделя |

0,327± 0,004* |

0,377± 0,005* |

0,177± 0,005* |

|

4 неделя |

0,359± 0,007* |

0,389± 0,009* |

0,169± 0,006 |

*– разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05).

У животных экспериментальной группы, т.е. подверженных систематическим мышечным тренировкам (группа усиленной двигательной активности-УДА), мы также, как у интактной группы животных, при введении β-агониста - эуфиллина наблюдали высокую реакцию систолического выброса крови, где реакция УОК составила 0,090 мл (Р≤0,05). В процессе первых двух недель систематических мышечных тренировок у данной группы животных наблюдалось увеличение реакции УОК на введение эуфиллина. Еженедельно реакция УОК на введение β-агониста увеличивалась примерно на 0,008-0,010 мл (Р≤0,05). На третьей и четвертой неделях мышечных тренировок реакция УОК у животных экспериментальной группы на введение β-агониста значительно увеличилась и достигла 0,020-0,030 мл (Р≤0,05). Разница между реакциями УОК на введение β-агониста контрольной группы и группы животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам, к концу четвертой недели составила 0,020 мл (Р≤0,05).

Таблица 2 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс группы усиленной двигательной активности при введении β-, α1- и α2-адреностимуляторов

|

Показатель |

β (агонист), n=12 |

α1 (агонист), n=14 |

α2 (агонист), n=15 |

|

Контроль |

0,217±0,005 |

0,215±0,007 |

0,214±0,009 |

|

после введ |

0,307±0,007* |

0,315±0,008* |

0,177±0,004 |

|

1 нед.мыш. трен. |

0,319±0,004* |

0,329±0,004 |

0,169±0,005 |

|

2 нед.мыш.трен. |

0,327±0,006 |

0,347±0,003* |

0,135±0,008* |

|

3 нед.мыш.трен. |

0,347±0,009* |

0,359±0,008* |

0,147±0,007 |

|

4 нед.мыш.трен. |

0,379±0,007* |

0,387±0,007* |

0,149±0,006 |

*- разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05)

У группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезии, при введении β-агониста - эуфиллина мы наблюдали наименьшие изменения реакции УОК по сравнению с предыдущими исследованными группами животных. Так, если у животных группы НДА и УДА реакция УОК на введение β-агониста составляла соответственно 0,086 и 0,090 мл, то у животных группы ГП она составила лишь 0,070 мл (Р≤0,05). Более того, у данной группы животных по мере увеличения времени ограничения двигательной активности (гипокинезии) реакция УОК существенно снижалась и в 150-дневном возрасте составила лишь 0,009 мл. Данная реакция УОК на четвертой неделе экспериментов оказалась значительно ниже по сравнению с реакциями УОК, полученными в группе животных НДА и УДА, соответственно на 0,023 и 0,027 мл (Р≤0,05). Следовательно, у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, в течение четырех недель, реакция УОК на введение β-агониста- эуфиллина снижается с 0,070 мл до 0,009 мл (Р≤0,05).

Таблица 3 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс группы ограниченной двигательной активности при введении β-, α-1 и α2-адреностимуляторов

|

Показатель |

β (агонист) |

α1 (агонист) |

α2 (агонист) |

|

n (кол. жив) |

11 |

15 |

14 |

|

исх. |

0,214±0,005 |

0,218± 0,008 |

0,215± 0,009 |

|

после введ |

0,291± 0,007* |

0,317± 0,009* |

0,189± 0,004 |

|

1 нед.гипокинез |

0,298± 0,009 |

0,322± 0,007 |

0,179± 0,005* |

|

2 нед.гипокинез |

0,277 ± 0,005* |

0,317± 0,008 |

0,167± 0,007* |

|

3 нед.гипокинез |

0,258± 0,004* |

0,299 ± 0,005* |

0,157± 0,006 |

|

4 нед.гипокинез |

0,249± 0,008* |

0,309± 0,009 |

0,139± 0,009* |

*– разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05)

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что наиболее высокая реакция на введение β-агониста наблюдается у животных, подверженных усиленному двигательному режиму, тогда как у животных, подверженных ограниченной двигательной активности, данная реакция оказалась значительно ниже.

У интактных крыс половозрелого возраста на первой неделе содержания в режиме неограниченной двигательной активности при введении α1-адреностимулятора-фенилэфрина УОК увеличилась по сравнению с исходными данными на 0,132 мл и составила 0,349±0,007 мл (Р≤0,05). В процессе последующих трех недель содержания этих же животных в режиме НДА реакция УОК на введение α1-адреностимулятора увеличивалась примерно на 12-18 мл еженедельно (Р≤0,05). Разница между исходными реакциями УОК на введение α1-агониста и зарегистрированными на четвертой неделе НДА составила 0,062 мл (Р≤0,05). Следовательно, у интактных животных, содержавшихся в режиме неограниченной двигательной активности в течение четырех недель, наблюдается значительное увеличение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора.

У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам (группа УДА), на первой неделе мы также наблюдали значительное увеличение реакции УОК на введение α1-агониста-фенилэфрина. Однако, в отличие от интактной группы животных, у крыс, подверженных систематическим мышечным тренировкам начиная со второй недели систематических мышечных тренировок, наблюдалась менее выраженная реакция УОК на введение α1-агониста. Следовательно, у животных экспериментальной группы в процессе систематических мышечных тренировок в течение четырех недель реакция УОК на введение α1-адреностимулятора существенно снижается.

Наименьшую реакцию УОК на введение α1-агониста мы выявили у группы животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезии. У данной группы животных реакция УОК на введение α1-адреностимулятора на первой неделе экспериментов оказалась значительно ниже по сравнению с показателями животных группы НДА на 0,027 (Р<0,05). Низкая реакция УОК у данной группы животных на введение α1-адреностимулятора сохранялась и в процессе последующих трех недель ограничения двигательной активности. К концу четвертой недели гипокинезии реакция УОК на введение α1-агониста установилась примерно на уровне исходных величин. Следовательно, у группы половозрелых животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности наблюдается значительно низкая реакция УОК на введение α1-агониста. Более того, низкая реакция УОК сохраняется и в последующем, т.е. в процессе последующих четырех недель гипокинезии. Как показали наши исследования, режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия) в значительной мере вызывает снижение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора.

Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение α1-адреностимулятора, мы выявили, что у группы животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам реакция УОК к концу четвертой недели экспериментов существенно увеличивается, тогда как у животных группы, подверженных гипокинезии, наоборот, существенно снижается.

У интактных крыс, т.е. животных, содержавшихся в режиме неограниченной двигательной активности, на первой неделе экспериментов при введении α2-адреностимулятора - медитина УОК снизился на 0,020 мл (Р≤0,05). В процессе последующих трех недель содержания этих же животных в режиме НДА реакция УОК на введение α2-адреностимулятора еженедельно снижалась примерно на 0,010 мл (Р≤0,05). Разница между исходными реакциями УОК на введение α2-агониста и зарегистрированными на четвертой неделе НДА составила 0,028 мл

(Р≤0,05). Следовательно, у интактных животных, содержавшихся в режиме НДА в течение четырех недель, наблюдается достоверное снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. У животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам (группа УДА), при ведении α2-агониста реакция УОК на первой неделе экспериментов оказалась значительно ниже (на 0,030 мл) по сравнению с показателями контрольной группы животных того же возраста (Р≤0,05). Более того, начиная со второй недели систематических мышечных тренировок, происходило дальнейшее снижение реакции УОК на введение α2-агониста, а затем на третьей и четвертой неделях тренировок реакция УОК стабилизировалась. На четвертой неделе систематических мышечных тренировок реакция УОК на введение α2-агониста у животных группы УДА оказалась на 0,028 мл ниже по сравнению с исходными величинами. Следовательно, у животных, подверженных систематическим мышечным тренировкам, наблюдается более выраженное снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. Разница между реакциями УОК контрольной группы и группы УДА на введение α2-адреностимулятора к концу четвертой недели экспериментов составила более 0,020 мл (Р≤0,05).

У группы животных, подверженных режиму гипокинезии, на первой неделе, как и у предыдущих исследованных групп, мы наблюдали снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. При этом следует отметить, что реакции УОК на введение α2-адреностимулятора у животных, подверженных гипокинезии, на первой неделе экспериментов оказалась на 0,012 мл больше, по сравнению с реакцией животных, подверженных мышечным тренировкам (Р≤0,05). В процессе последующих четырех недель ограничения двигательной активности животных реакция УОК постепенно снижалась. Разница между исходными реакциями УОК на введение α2-агониста и реакциями, полученными в конце четвертой недели гипокинезии у данной группы животных, составила 0,050 мл (Р≤0,05). Следовательно, режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия) в значительной мере вызывает снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора.

Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение α2-адреностимулятора, мы выявили, что у всех исследованных групп животных (НДА, УДА и ГП) реакция УОК к концу четвертой недели экспериментов достоверно снижается. При этом, более выраженное снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора происходит у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности.

Заключение. Таким образом, анализируя особенности изменения реакции УОК на введение β-, α1- и α2-адреностимуляторов мы выявили, что:

-

- у животных, подверженных режиму усиленной двигательной активности, реакция УОК на введение β- и α1–адреностимуляторов сохраняется на высоком уровне;

-

- у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение β-, α1-и α2-адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на низком уровне.

Резюме

Впервые проведены исследования по изучению особенности реакции ударного объема крови лабораторных животных, подверженных различным режимам двигательной активности, при введении β-, α1- и α2-адреностимуляторов. Для изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной функции сердца животных, подверженных различным режимам двигательной активности, вводили эуфиллин (β), медитин (α2), фенилэфрин (α1). Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием. Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию, для лабораторных животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках. Для определения ударного объема крови использовали метод тетраполярной грудной реографии.

Установлено, что у животных, подверженных режиму усиленной двигательной активности, реакция УОК на введение β- и α1–адреностимуляторов сохраняется на высоком уровне. Выявлено, что у животных, подверженных режиму ограниченной двигательной активности, наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение β-, α1- и α2-адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на низком уровне.

Список литературы Особенности реакции инотропной функции сердца половозрелых крыс при введении адреностимуляторов

- Аршавский, И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. / И. А. Аршавский. – Москва: Наука. – 1982. – 270 с.

- Вахитов, И. Х. Влияние двигательных режимов на функции сердца растущих крысят / И. Х. Вахитов // Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Казань, 1993. – 15 с.

- Жданов, И. А. О хронотропной реакции сердца на β-адреноблокатор и атропинтренированных и нетренированных белых крыс / И. А. Жданов // Физиол. журн. СССР. – 1973. – Т. 59. – № 3. – С. 434-436.

- Кулаев, Б. С. Онтогенез вегетативной нервной системы / Б. С. Кулаев, Л. И. Анциферова //Физиология вегетативной нервной системы: Руководство по физиологии. – Ленинград. – 1981. – С. 495-511.

- Лобанок, Л. М. Возрастные особенности функции сердца и механизмы ее регуляции при гипо- и гиперкинезии/ Л. М. Лобанок, Л. А. Русяев, А. П. Кирилюк // Вест. АН БССР, серия биол. науки. – 1982. – № 6. – С. 86-91.

- Меркулова, Р. Н. Возрастная кардиогемодинамика у спортсменов / Р. Н. Меркулова, С. В. Хрущев, В. Н. Хельбин. – Москва: Медицина, 1989. – С. 107-112.

- Нигматуллина, Р. Р. Частота сердечных сокращений у растущих крысят при мышечной тренировке и гипокинезии / Р. Р. Нигматуллина // Теоретические основы физической культуры. – Казань. – 1989. – С. 146-147.

- Ситдиков, Ф. Г. Механизмы и возрастные особенности адаптация сердца к длительному симпатическому воздействию / Ф. Г. Ситдиков // Дисс. … докт. биол. наук. – Казань, 1974. – 312 с.

- Фомин, Н. А. Физиологическиеосновы двигательной активности / Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – Москва: Физкультура и спорт. – 224 с.

- Хрущев, С. В. Влияние систематических занятий спортом на сердечно-сосудистую систему детей и подростков / С. В. Хрущев // Детская спортивная медицина. – 1980. – С. 66-91.

- Чинкин, А. С. Двигательная активность и сердце / А. С. Чинкин. – Казань: Изд-во КГУ, 1995. – 192 с.

- Brodde, O. E. P-adrenergic receptors in failing human myocardium / O. E. Brodde // Basic. Res. Cardiol. – 1996. – V. 91. – № 1-2. – P. 35-40.

- Chen, C. Y. exercise and gender influence arterial bar-oreflex regulation of heart rate and nerve activity / C. Y. Chen, S. E. Di Carlo // Am. J. Physiol. – 1996. – V. 271 (5 Pt 2). – P. 1840-1848.

- Jensen, B. C. Gender does not influence sympathetic neural reactivity to stress in healthy humans / B. C. Jensen, P. P. Jones, M. Spraul, K. S. Matt [et al.] // Am. J. Physiol. – 1996. – V. 270 (1 Pt 2). – P. 350-357.

- Kubicek, W. G. Development and evaluation of an impedance cardiac output system / W. G. Kubicek, J. W. Kamegis, R. P. Patterson, D. A. Witsoe, R. H. Mattson // Aerospace Med. – 1967. – V. 37. – P. 1208-1212.