Особенности саморегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Тарбаева О.С.

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Всестороннее развитие личностного потенциала обучающегося является одной из основных задач, стоящих перед современной системой образования. Необходимо учитывать индивидуальные психологические особенности каждого ребенка при создании конкретных условий обучения и воспитания и формировании общей способности к обучению. Все виды деятельности, которые осваивает ребенок в период обучения в школе, объединяет одно очень важное личностное новообразование, формирующееся в этом возрасте, - способность к самоконтролю, произвольная регуляция поведения и деятельности. Саморегуляция - процесс управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. Однако формирование этой способности у детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности, связанные с задержкой сроков возникновения и качественного своеобразия и развития всех видов деятельности - познавательной, мотивационно-потребностной, социально-эмоциональной, моторно-двигательной. В процессе обучения важно учитывать уровень развития саморегуляции, включать в образовательный процесс упражнения и задания, которые будут способствовать ее формированию у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, учить их регулировать свое поведение, действия, что будет способствовать успешной учебной деятельности и благоприятной социализации в обществе в целом.

Саморегуляция, младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья, психологические особенности, педагог, личностный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/148329927

IDR: 148329927 | УДК: 376:373.3 | DOI: 10.18101/2307-3330-2024-2-40-46

Текст научной статьи Особенности саморегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья

Тарбаева О. С. Особенности саморегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2024. № 2. С. 40‒46.

Всестороннее развитие личностного потенциала обучающегося является одной из основных задач современной системы образования. Поэтому при определении и создании условий для успешного обучения и формирования способности к нему важно учитывать личностные особенности психического развития каждого ребенка. Благодаря так называемому «умению учиться» происходит продуктивное обретение и усвоение им учебных знаний, умений и навыков, успешная социальная адаптация, формирование активной жизненной позиции.

Одним из ключевых направлений развития детей является развитие саморегуляции. Саморегуляция — способность человека управлять своими физиологическими и психологическими состояниями, действиями и поступками. В период обу- чения в начальной школе важно уделять внимание изучению и созданию специальных образовательных условий, нацеленных на развитие регуляторной сферы у обучающихся младших классов, поскольку именно к началу школьного обучения формируется способность к самоконтролю, овладению навыками организовывать и упорядочивать свою деятельность, тем самым развивать произвольность собственного поведения.

Современная психологическая наука имеет большой объем знаний о психической саморегуляции, ее сущности, системе, механизмах и особенностях развития в отношении формирования способности к учению у детей и значения специально организованного обучения для этого [6, с. 199]. Проблеме саморегуляции посвящены работы таких психологов, как К. Бернер, Л. С. Выготский, В. К. Калин, В. Мишель, О. А. Конопкин, И. Ч. Шеррингтон, Э. Д. Телегина, В. В. Гагай. Отметим тот факт, что каждому году развития саморегуляции у детей характерно рождение новой способности, касающейся произвольных движений, речи, действий и контроля. В начале обучения в силу предъявляемых требований учебной деятельности школьника к регулируемому поведению главным выступает формирование произвольности характера психических процессов. В зависимости от поставленных задач ребенок научается действовать организованно, управлять протеканием психических процессов и контролировать свое поведение.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования «требования к результатам освоения общеобразовательной программы начального общего образования включают: ...овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата..». Таким образом, младшие школьники могут управлять своим поведением и контролировать свои действия. Однако у детей с ограниченными возможностями здоровья способность осознанного регулирования своего поведения имеет определенные особенности, связанные с нарушениями в развитии познавательной, моторно-двигательной, мотивационной, эмоциональной деятельности. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как «...физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий» 1 . В группу детей с ограниченными возможностями здоровья входят дети с различными нарушениями: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.

В отечественной психологической науке исследования развития личности в дизонтогенезе, определения решения обучаемости ребенка с проблемами психической организации опираются на труды Л. С. Выготского, Л. И. Божович,

-

Н. Л. Белопольской, А. Г. Асмолова, Г. В. Грибановой, Н. В. Бабкиной, Е. Л. Ин-денбаум, И. А. Коробейникова и др. Е. А. Аронова, Е. Р. Калитеевская, В. И. Мо-росанова, И. В. Плахотникова показывали связь личностных свойств (рефлексивности, ответственности, уверенности, тревожности) с соответствующими аспектами саморегуляции. При этом ее особенности не были отнесены к какой-либо одной группе личностных качеств (например, коммуникативным, эмоциональным, волевым, интеллектуальным, мотивационным). У. В. Ульенкова в специальной психологии одной из первых высказала идею о том, что степень формирования саморегуляции представляет собой не только характеристику интеллекта, но и личности. Саморегуляция предопределяет эффективное осуществление любой деятельности, не только обучения. Некоторые исследователи отметили, что у людей с ограниченными возможностями здоровья можно наблюдать общие с нормой закономерности становления саморегуляции. Тем не менее необходимо подчеркнуть общее мнение о существенном влиянии дизонтогенеза на личностные особенности детей, имеющих особые образовательные потребности [7].

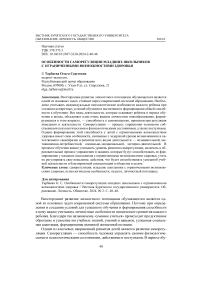

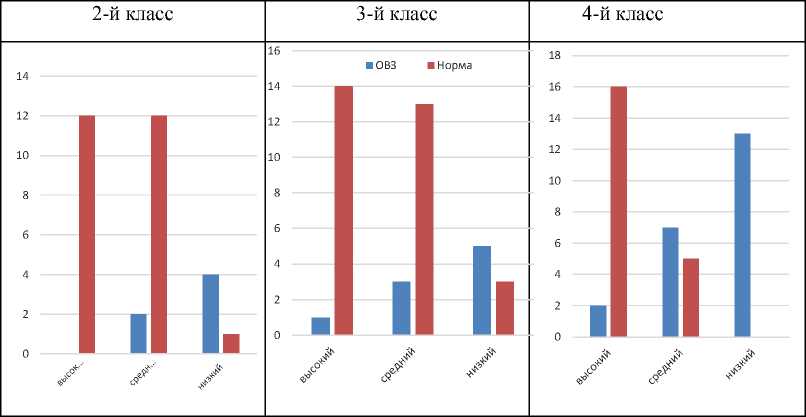

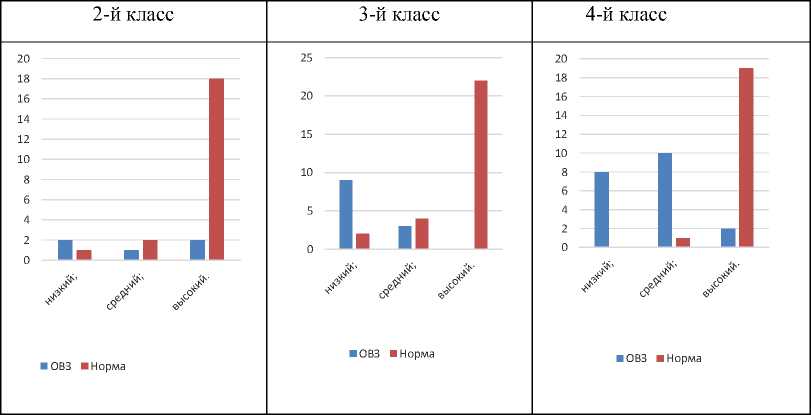

С сравнительно-сопоставительной целью изучения уровня развития саморегуляции у младших школьников с нормотипичным психическим развитием и младших школьников с ограниченными возможностями здоровья нами была проведена психологическая диагностика в рамках диссертационного исследования на тему «Модель психолого-педагогического сопровождения процесса формирования саморегуляции у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности» с использованием таких методик, как тест простых поручений (модификация теста «Интеллектуальная лабильность» ППМС-центр «Доверие»), методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина, методика «Палочки-черточки» У. В. Ульенковой. В данном экспериментальном исследовании приняли участие 77 обучающихся с нормальным психическим развитием и 40 обучающихся со статусом ограниченные возможности здоровья вторых, третьих, четвертых классов начальной школы. Полученные данные представлены на рис. 1‒4.

Полученные результаты в обобщенном виде показали низкий уровень развития саморегуляции у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и высокий уровень у нормотипичных сверстников.

Занимаясь с детьми с ограниченными возможностями здоровья, нами было подмечено, что им трудно выполнять инструкции по заданному плану, отслеживать свои результаты, проверять их, часто нуждаются в помощи педагога, особенно в новых для них школьных ситуациях. Кроме того, для младших школьников с ограниченными возможностями здоровья характерны недостаточные знания об окружающем мире, слабая или вовсе отсутствие учебной мотивации, потребность в постоянной организующей и обучающей помощи, низкий или слабый уровень развития психических процессов, трудности в осмысленном понимании заданий и инструкций. Они быстро устают, истощаются, теряют интерес, становятся вялыми или, наоборот, беспокойными, возбудимыми. Во время занятий дети могут позволить себе вставать, ходить по кабинету, не могут долго усидеть за партой, паясничают и дурачатся, беспорядочно, часто неосознанно, совершают движения руками и ногами.

Рис. 1. Результат по тесту простых поручений

Рис. 2. Результаты по методике «Графический диктант» Д. Б. Эльконина

Рис. 3. Результаты по методике «Палочки-черточки» У. В. Ульенковой

В целом для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны такие психолого-педагогические особенности, как низкий уровень развития интеллектуальной активности, нарушения речевых функций, слабые навыки самоконтроля, несформированность произвольного поведения и другие. Соответственно, полноценное формирование и овладение такими умениями и навыками учебной деятельности, как планирование деятельности, поиск путей решения поставленной задачи, контроль своей работы, сохранение определенного темпа, имеют особые сложности. Таким образом, мы наблюдаем нарушение произвольности познавательной деятельности, эмоционально-волевой, мотивационной сферы и других, что препятствует успешному школьному обучению, социальной адаптации в целом.

Итак, значимым фактором в развитии ребенка с началом обучения в образовательной организации выступает его способность к произвольной регуляции своей деятельности, формирование которой необходимо определять как важнейший приоритет в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Потому мы считаем, что в процессе обучения необходимо учитывать уровень развития саморегуляции, включать в образовательный процесс упражнения и задания, которые будут способствовать ее формированию и развитию у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, учить таких детей регулировать свое поведение, действия и учебную деятельность в целом.

Список литературы Особенности саморегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья

- Бабкина Н. В. Психолого-педагогические условия формирования саморегуляции познавательной деятельности у младших школьников с задержкой психического развития: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Москва, 2003. 170 с. Текст: непосредственный. EDN: NMKKNB

- Бабкина Н. В. Формирование саморегуляции у детей с ЗПР: от экспериментального исследования к практике образования // Дефектология. 2016. № 5. С. 3-9. Текст: непосредственный. EDN: URIWCI

- Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: в 6 томах. Москва: Педагогика, 1983. Т. 3. С. 368. Текст: непосредственный.

- Иванова Л. В., Слав М. Г. Формирование саморегуляции детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2016. Т. 44. С. 157-166. Текст: непосредственный. EDN: XAMJEL

- Инденбаум Е. Л. Диагностика в контексте реализации стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы (Специальная психология: исследования и практика) // Дефектология. 2016. № 4. С. 17-24. Текст: непосредственный. EDN: WZBEED

- Кузьмина А. Б., Чемеричко Ж. В. Психологические особенности формирования навыков саморегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья // Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей VII Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Пенза: Наука и Просвещение, 2021. Ч. 2. С. 198-202. Текст: непосредственный. EDN: SKIZDW

- Солодова Е. Саморегуляция у лиц с инвалидностью и ОВЗ //Справочник: образовательный портал. URL: https://spravochnick.ru/psihologiya/samoregulyaciya_u_lic_s_inval-idnostyu_i_ovz (дата обращения: 09.05.2024). Текст: электронный.