Особенности временной перспективы у слабослышащих детей старшего подросткового возраста

Автор: Миракян Карина Феликсовна, Кузнецова Алеся Анатольевна, Каменева Татьяна Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследовательский интерес современных ученых сконцентрирован на вопросах межличностного взаимодействия слабослышащих детей, особенностях их восприятия себя и окружающей действительности, развитии высших психических функций в онтогенезе на фоне сенсорного дефицита. Однако выявлено, что число научных работ, раскрывающих особенности временных ориентаций подростков с нарушениями слуха, незначительно, в то время как потребность в них очевидна. Цель настоящего исследования - изучить особенности временной перспективы у подростков с нарушением слуха, выявить взаимосвязи ее показателей с исполнительскими функциями для дальнейшей разработки коррекционно-развивающей программы, направленной на оптимизацию последних и изменению временной перспективы в сторону сбалансированности. В ходе проведенного исследования обнаружено, что условно здоровые подростки в большей степени нацелены на получение удовольствия от событий в настоящем, в то время как их слабослышащие сверстники задумываются о последствиях своего поведения в будущем, однако отличаются менее сентиментальным отношением к прошлому опыту и не расценивают его как значимый для настоящего.

Временная перспектива, нарушение слуха, исполнительские функции, коррекционная психология

Короткий адрес: https://sciup.org/149143965

IDR: 149143965 | УДК: 159.9.075 | DOI: 10.24158/spp.2023.10.9

Текст научной статьи Особенности временной перспективы у слабослышащих детей старшего подросткового возраста

Согласно данным Всероссийского общества глухих, в нашей стране более 150 тыс. чел. выступают носителями жестового языка1. Наиболее часто встречающейся формой нарушения слуха является тугоухость. Она представляет собой частичное снижение остроты слуха, ухудшающее способность воспринимать звуки. Психологические особенности слабослышащих детей, развитие их высших психических функций в онтогенезе на фоне сенсорного дефицита представляют значительный интерес для современной науки. Специфика осознания старшими подростками с тугоухостью временной перспективы составила предмет наших научных изысканий ввиду малочисленности работ, посвященных временным ориентациям подростков с нарушениями слуха. Обращение к данной проблеме обусловлено тем обстоятельством, что в период обучения в старших классах учащиеся сталкиваются с необходимостью планирования и прогнозирования собственного будущего, решения вопроса профессионального самоопределения. Эти процессы во многом опираются на отношение личности к своему прошлому, настоящему и будущему, которое в условиях ограниченности слуховых возможностей индивида характеризуется специфичностью.

Проблемой изучения временной перспективы ученые разных стран занимаются уже почти столетие. Впервые этот термин использован Л. Франком для описания взаимосвязи в сознании и поведении личности таких категорий, как прошлое, настоящее и будущее (Frank, 1939). Позднее данную концепцию развил К. Левин (Lewin, 1942). Его пространственно-временная модель предполагала изучение сознания и поведения с учетом фактора долговременной перспективы и различных характеристик жизненного пространства индивида. Значимый вклад в изучение временной перспективы внес Ж. Нюттен как представитель мотивационного подхода (Нюттен, 2004). По его мнению, психологическое время личности включает в себя несколько аспектов: временную ориентацию как доминирующую направленность поведения индивида на объекты прошлого, настоящего или будущего; временную установку, отражающую эмоциональное отношение к прошлому, настоящему и будущему и собственно временную перспективу (Нюттен, 2004).

В отечественной психологии наиболее распространенными подходами к изучению интересующего нас феномена являются концепции Е.И. Головахи, А.А. Кроника и К.А. Абульхановой-Славской (Головаха, Кроник, 1984; Абульханова-Славская, 2001). В нашем исследовании мы будем придерживаться подхода Ф. Зимбардо и Дж. Бойда (Boniwell, Zimbardo, 2004). Они рассматривают жизненную перспективу как неосознанное отношение личности ко времени, а также когнитивный процесс, посредством которого непрерывный поток личного и социального опыта присваивается временным категориям или рамкам, которые помогают придать этим событиям порядок, согласованность и значение (Зимбардо, Бойд, 2010). При этом временная ориентация выступает единством социального, эмоционального, когнитивного компонентов и может становиться стабильной личностной характеристикой, отражая предпочтение индивида одного конкретного временного периода. В связи с этим Ф. Зимбардо и Дж. Бойд выделили основные временные ориентации: позитивное прошлое, негативное прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, будущее (Зимбардо, Бойд, 2010).

С точки зрения нейропсихологии временная перспектива представляет собой наивысшую точку становления функции восприятия времени у личности. Подростковый возраст выступает сенситивным периодом развития временной перспективы в связи с активным наращиванием нейронных связей в префронтальной коре больших полушарий у человека. К особенностям этого процесса можно отнести преимущественную направленность субъектов на настоящее. Однако старший подростковый возраст предполагает большую ориентированность на будущее в связи с необходимостью планирования самостоятельного будущего.

Известно, что для старшего подросткового возраста характерны трудности определения жизненных ориентиров и стратегий достижения целей, осуществления намеченных перспектив. Результаты исследования временной перспективы подростков, предпринятого Е.И. Головахой и А.А. Кроником, подтверждают, что здоровые дети этого возраста в большей степени ориентированы на настоящее, на получение удовольствия от событий, разворачивающихся в данный момент (Головаха, Кроник, 1984).

И.С. Кон подчеркивает, что такая позиция несет дезадаптивный характер. Кроме того, старшие подростки при осуществлении планирования и постановки целей испытывают сложности в совмещении ближней и дальней перспектив (Кон, 1990).

Исследование временной перспективы подростков с интеллектуальными нарушениями, осуществленное О.Г. Беляевой, показало, что для такой категории детей характерно отсутствие единства временного континуума, ценности жизни. Они не способны самостоятельно осуществлять планирование временной перспективы (Беляева, 2020).

Для подростков с сенсорными нарушениями, по мнению О.В. Кобзевой, характерно доминирование представлений о своем прошлом как о позитивном опыте, выраженность гедонистического настоящего у них ниже в сравнении с условно здоровыми сверстниками. В большей степени они озабочены последствиями своего поведения (Кобзева, 2020).

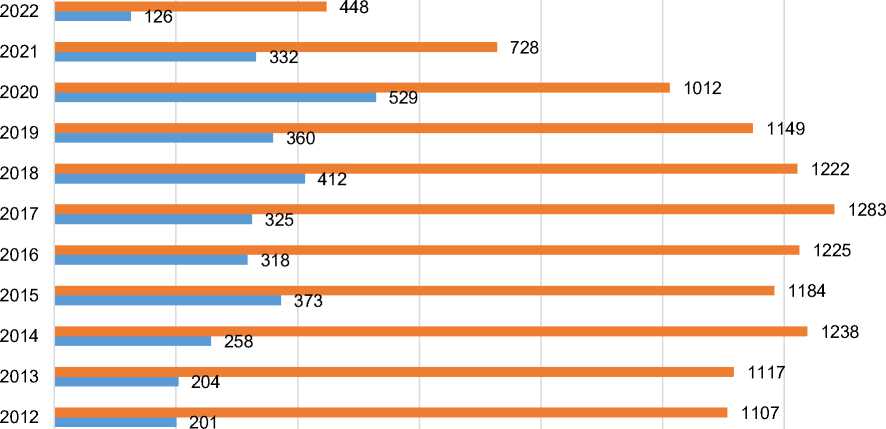

Следует отметить, что интерес исследователей к обозначенной проблеме нельзя назвать однородным. Проведя библиометрический анализ публикационнной активности с использованием базы данных «еLaibrary» и национальной медицинской библиотеки «PubMed» за период с 2012 по 2022 гг. по запросу «временная перспектива подростков», мы обнаружили 3 439 публикаций отечественных авторов и 11 713 – зарубежных. Динамика публикационной активности по проблеме особенностей временной перспективы подростков с 2012 по 2022 г. представлена на диаграмме (рис. 1).

■ Количество зарубежных публикаций ■ Количество отечественных публикаций

Рисунок 1 – Диаграмма «Распределение зарубежных и отечественных публикаций по годам»

Figure 1 – Diagram “Distribution of Foreign and Domestic Publications by Year”

При достаточно большом количестве исследовательского материала тематический анализ публикаций с целью определения аспектов, в рамках которых происходит исследование особенностей временной перспективы детей подросткового возраста, обнаружил склонность ученых-психологов к рассмотрению ее в онтогенезе, в связи с другими когнитивными функциями и личностными особенностями у детей старшего подросткового возраста, педагоги же больше обращают внимание на изучение условий и методов развития временной перспективы у разных категорий подростков. На область коррекционной психологии приходится всего 9 % от общего количества всех публикаций. Большая их часть направлена на изучение специфики временной перспективы подростков с разными нозологиями: сенсорными, интеллектуальными нарушениями, онкологическими заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, но данные исследования носят несистемный характер. Недостаточно изучен и нейропсихологический механизм временной перспективы, что имеет огромный потенциал для разработки психодиагностических и психокоррекционных моделей.

Временная перспектива личности, как уже ранее отмечалось, напрямую связана с созреванием и нормальным функционированием у человека височно-затылочно-теменной зоны и префронтальных отделов лобных долей мозга. Ряд научных работ подтверждает наличие особенностей в развитии функции временной перспективы у детей, имеющих слуховой дефект. В частности, О.В. Кобзева указывает среди них нацеленность на гедонизм в настоящем, неприверженность фатализму, а также отсутствие выработанной стратегии достижения будущих целей (Кобзева, 2020).

И.В. Запесоцкая отмечает, что младшие подростки с левосторонним профилем латеральной организации отличаются низкими показателями сбалансированности временной перспективы (Запесоцкая, 2021).

Данные А.А. Кацеро и Д.Е. Киселевой, полученные в рамках исследования психологической готовности старшеклассников c нарушениями слуха к самостоятельной жизни, позволяют сделать вывод о склонности подростков недостаточно реалистично оценивать свои планы и цели в ближней и дальней перспективе (Киселева, Кацеро, 2020). Причиной таких результатов авторы предлагают считать недостаток мотивации на достижение, отсутствие ориентированности у таких детей на будущее (Киселева, Кацеро, 2020).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слуховой дефицит накладывает отпечаток на психическое развитие ребенка в онтогенезе, в том числе на функции, связанные с временной перцепцией. Степень выраженности такого влияния напрямую зависит от возраста формирования нарушений, сохранности остаточного слуха и развития речевых функций.

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей временной перспективы у подростков с нарушением слуха с целью создания эмпирико-теоретической основы для разработки коррекционно-развивающей программы, направленной на оптимизацию исполнительных функций индивида, что в дальнейшем может привести к изменению временной перспективы подростков, страдающих тугоухостью, в сторону сбалансированности.

Эмпирическое исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2022 г. в несколько этапов. Все старшеклассники принимали участие в нем добровольно на основании информированного согласия родителей.

Первый этап – проведение исследования, целью которого была оценка уровня интеллектуального развития учащихся в возрасте 15–17 лет.

Второй этап – исследование временной перспективы и исполнительских функций подростков.

Объем выборки составил 45 чел. В экспериментальную группу вошли 20 респондентов в возрасте 15–17 лет с диагнозом «Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя» (МКБ-10: H90.3). Испытуемые имели врожденный дефект слуха. Учащиеся с приобретенными нарушениями были исключены из выборки. Также в нее не вошли подростки, уровень интеллекта которых по результатам применения методики «Прогрессивные матрицы Равена» был ниже средних значений (IQ < 91). Контрольную группу составили 25 условно здоровых испытуемых в возрасте 15–17 лет. Стратегия формирования выборки – рандомизация.

Для решения исследовательских задач нами были использованы методы оценки временной перспективы (опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. Сырцовой, Е. Сколовой, О. Митиной); методы оценки исполнительных функций (висконсинский тест сортировки карточек (ВТСК), Canum, Block Span на базе программного обеспечения PEBL 2.1). Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи программы Statistica.

При исследовании особенностей временной перспективы у слабослышащих и условно здоровых подростков были получены следующие результаты (рис. 2).

Будущее

Фаталистическое настоящее

Гедонистическое настоящее

Позитивное прошлое

Негативное прошлое

Рисунок 2 – График средних значений по результатам исследования временной перспективы у слабослышащих и условно здоровых подростков

Figure 2 – Graph of Mean Values on the Results of the Study of Time Perspective in Hearing Impaired and Conditionally Healthy Adolescents

По шкале «Негативное прошлое» показатели в экспериментальной и контрольной группе входят в зону средних (31,1 ± 5,9 и 28,7 ± 7,6 соответственно) и соответствуют верхней границе нормы. Статистически значимых различий не было выявлено (p-level = 0,369). Такие данные говорят о том, что дети, имеющие дефект слуха, склоны в большей степени рассматривать свой прошлый опыт с пессимистической позиции в сравнении с условно здоровыми подростками. По шкале «Позитивное прошлое» показатели слабослышащих подростков хотя и входят в зону средних значений, но близки к ее нижней границе, тогда как результаты их здоровых сверстников приближаются к верхним предельным значениям (29,7 ± 4,2 и 34,5 ± 5 соответственно). Подростки с нарушениями слуха склонны к непринятию своего прошлого, тогда как здоровые дети относятся к нему с теплотой. Выявлены различия на высоком уровне значимости (p-level = 0,002). Показатели обычных подростков из контрольной группы по шкале «Гедонистическое настоящее» находятся в зоне средних значений, хотя выше аналогичных показателей респондентов с нарушением слуха (54,1 ± 7,2 и 45,6 ± 9,5 соответственно). Описанные результаты позволяют сделать вывод, что здоровые подростки более ориентированы на получение удовольствия в настоящем, не склонны откладывать его в пользу вознаграждения в будущем, что в целом является характерной чертой данного возрастного периода. Результаты слабослышащих участников исследования с ними дифференцируются: такие дети склонны взвешивать свои действия, задумываются о последствиях своего поведения, что может быть связано с трудностями межличностного взаимодействия и общения (Позднякова, Беллуян, 2022). Причем различия отмечены на статистически значимом уровне (p-level = 0,004). По шкале «Фаталистическое настоящее» показатели представителей обеих групп входят в зону низких значений выраженности признака (25,5 ± 6,6 и 24,4 ± 6,4 соответственно). Подростки не склонны рассматривать жизнь как нечто, предопределенное судьбой, и верят, что способны сами на нее повлиять. Статистически значимых различий не было выявлено (p-level = 0,645). По шкале «Будущее» показатели слабослышащих и здоровых подростков имеют средний уровень выраженности (43,6 ± 5,5 и 45,7 ± 6,5 соответственно). Представители обеих групп не склонны ориентироваться преимущественно на будущее, устанавливать долгосрочные цели и разрабатывать подробные планы по их осуществлению.

Таким образом, на статистическом уровне значимости различия выявлены по таким временным ориентациям, как позитивное прошлое (p = 0,002) и гедонистическое настоящее (p = 0,004). Условно здоровые подростки в большей степени нацелены на получение удовольствия от событий в настоящем, в то время как их слабослышащие сверстники ориентированы на будущее, которое оценивают с позиции проявления последствий своего поведения в настоящем. Кроме того, подростки с тугоухостью отличаются менее сентиментальным отношением к своему прошлому опыту и не расценивают его как полезный для ситуации в настоящем.

Для выявления терагностического потенциала временной перспективы у подростков – участников исследования и построения коррекционной программы для ее оптимизации были изучены особенности базовых компонентов исполнительных функций (рабочая память, когнитивная гибкость, торможение) у слабослышащих детей старшего подросткового возраста.

В результате обнаружены статистически значимые различия по ряду параметров: правильные ответы (p-level = 0,000), общее количество ошибок (p-level = 0,000), персеверативные ответы (p-level = 0,026), неперсеверативные ошибки (p-level = 0,001). Совокупность результатов по перечисленным шкалам позволяет сделать вывод о том, что слабослышащие старшие подростки от своих здоровых сверстников отличаются менее выраженной когнитивной гибкостью. Это выражается в трудностях выявления принципа сортировки с учетом предыдущего ответа и переключения между ними, что приводит к совершению большего количества персеверативных ошибок – когда полученный ответ верен в отношении предыдущей категории, а не актуальной. По параметру «Неперсеверативные ошибки» статистически значимые результаты говорят о том, что подростки с нарушениями слуха также чаще давали неверные ответы при неочевидности смены категории, то есть когда следующие друг за другом карточки имели ключевые признаки сразу двух категорий и выбор признака для принципа сортировки вызывал затруднения.

При оценке функции ингибиторного контроля были получены следующие результаты. Средние значения по параметру «Ошибки» в экспериментальной и контрольной группе вошли в зону низких значений. Кроме того, статистически значимые различия между результатами здоровых и слабослышащих подростков обнаружены не были. Мы можем сделать вывод, что дети старшего подросткового возраста, страдающие тугоухостью, не отличаются от своих сверстников по уровню сформированности функции ингибирования, то есть они способны в той же степени оттормаживать информацию, иррелевантную осуществляемой деятельности.

Далее был проведен корреляционный анализ полученных данных, выявлены взаимосвязи между исполнительными функциями и основными временными ориентациями, выделенными

Ф. Зимбардо (Boniwell, Zimbardo, 2004). Так, ориентация на негативное прошлое слабо положительно коррелировала со шкалами «Персеверативные ответы» (r = 0,27, r > –0,01 ≤ –0,29) и «Пер-северативные ошибки» (r = 0,29, r > 0,01 ≤ 0,29), умеренно положительно – с объемом рабочей памяти (r = 0,39, r > 0,30 ≤ 0,69). По нашему мнению, это говорит о том, что чем менее сформирована функция когнитивной гибкости, тем сложнее подростку принимать свой жизненный опыт. Вероятно, пессимистичный взгляд на прошлое может быть связан с травмирующей практикой осознания своего дефекта или же неприятным межличностным взаимодействием со сверстниками или представителями медицины. Ограниченность в способности взглянуть на свое прошлое под другим углом вследствие снижения когнитивной гибкости может сделать слабослышащего подростка рабом своих воспоминаний, мешать ему в прогнозировании своего развития и организации деятельности.

Ориентация на гедонистическое настоящее показывала умеренную положительную взаимосвязь с объемом рабочей памяти (r = 0,6, r > 0,30 ≤ 0,69), со шкалой «Персеверативные ответы» (r = 0,38, r > 0,30 ≤ 0,69), а также «Персеверативные ошибки» (r = 0,39, r > 0,30 ≤ 0,69). Чем менее выражена когнитивная гибкость, тем сильнее проявляется гедонизм у слабослышащих подростков. Как и в случае с негативным прошлым, трудности в способности рассмотреть ситуацию с разных позиций приводят к тому, что ребенок с тугоухостью меньше думает о последствиях своего поведения, о влиянии его решений в настоящем на свое будущее. При этом чем более развита у него функция рабочей памяти, тем он более нацелен на удовольствие, удовлетворение своих желаний вне зависимости от влияния результата действий на будущее. В старшем подростковом возрасте выраженный гедонизм допустимо рассматривать как вариант возрастной нормы, так как только начинается перестройка системы временных ориентаций – подросток пытается осознавать свое будущее, задумываться о своем месте в нем. С ориентацией на позитивное прошлое была установлена слабая положительная взаимосвязь шкал «Персеверативные ответы» (r = 0,29, r > –0,01 ≤ –0,29) и «Персеверативные ошибки» (r = 0,28, r > 0,01 ≤ 0,29), с объемом рабочей памяти направленность на позитивное прошлое коррелирует умеренно положительно (r = 0,32, r > 0,30 ≤ 0,69). Чем лучше у слабослышащих подростов развиты функции когнитивной гибкости и рабочей памяти, тем легче им принимать собственное прошлое, рассматривать его как способствующее развитию. Ориентированность на будущее умеренно отрицательно взаимосвязана со шкалой «Правильные ответы» методики, направленной на исследование когнитивной гибкости (r = –0,42, r > –0,30 ≤ –0,69), и умеренно положительно взаимосвязана с показателем «Ошибки» методики исследования ингибирования (r = 0,54, r > 0,30 ≤ 0,69). Чем лучше у испытуемых экспериментальной группы была развита функция когнитивной гибкости, тем менее они были ориентированы на будущее, что соответствует особенностям временной перспективы в этом возрасте.

В результате эмпирического исследования особенностей временной перспективы слабослышащих подростков удалось установить, что они не имеют статистически значимых различий от здоровых сверстников в отношении будущего, однако существенно отличаются восприятием прошлого и настоящего. Для них характерно оценивание своего прошлого в меньшей степени как полезного и позитивного, однако это не говорит о том, что они рассматривают предшествующий опыт как негативный. Мы можем сделать вывод лишь о том, что для подростков с тугоухостью собственное прошлое не является объектом ностальгии, они принимают свой жизненный опыт, но не расценивают его как полезный. Помимо этого, слабослышащие подростки менее ориентированы на гедонизм в настоящем. Они склонны больше задумываться о последствиях своего поведения. Это объясняется имеющимися у них ограничениями в межличностном взаимодействии, сложностью оценки вербальной и невербальной информации, поступающей от собеседника и т.д.

Полученные результаты выступили основой для разработки коррекционно-развивающей программы, направленной на оптимизацию исполнительных функций, что в дальнейшем может привести к изменению временной перспективы в сторону сбалансированности у слабослышащих подростков. Мишенями воздействия должны выступить рабочая память, когнитивная гибкость и ингибиторный контроль. Их выбор продиктован результатами корреляционного анализа, который показал тесную связь данных показателей с временной перспективой и исполнительных функций между собой. Несмотря на то, что показатели объема рабочей памяти и функций торможения у слабослышащих подростков существенным образом не отличаются от тех, которые характеризуют условно здоровых сверстников, мы предполагаем, что целенаправленное воздействие на них будет способствовать улучшению функций когнитивной гибкости детей.

В содержание развивающей программы, разработка которой составляет перспективы наших дальнейших научных исследований, войдут несколько блоков: диагностический (комплекс методик, направленных на оценку показателей исполнительных функций и временной перспективы у слабослышащих подростков до участия в развивающей программе); развивающий (развитие рабочей памяти, когнитивной гибкости, ингибиторного контроля); оценки эффективности (повторная диагностика и дальнейший анализ полученных данных путем сравнения их с изначальными показателями базовых компонентов исполнительных функций у слабослышащих подростков).

Список литературы Особенности временной перспективы у слабослышащих детей старшего подросткового возраста

- Абульханова-Славская К.А. Личностная регуляция времени // Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2001. С. 279–297.

- Беляева О.Г. Особенности временной перспективы у подростков с интеллектуальными нарушениями // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2020. Т. 20, № 4. С. 31–39.

- Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984. 207 с.

- Запесоцкая И.В. Структурная организация временной перцепции как ресурс жизнестойкости // Психология жизнеспособности личности: научные подходы, современная практика и перспективы исследований. М., 2021. С. 25–31.

- Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. СПб., 2010. 349 с.

- Киселева Д.Е., Кацеро А.А. Формирование психологической готовности старшеклассников к самостоятельной жизни // Colloquium-Journal. 2020. № 10-5 (62). С. 13–16. https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11657.

- Кобзева О.В. Временная перспектива подростков с сенсорными нарушениями // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. № 11 (189). С. 628–632. https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p628-632.

- Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1990. 368 с. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М., 2004. 608 с.

- Позднякова И.О., Беллуян А.М. Родительская поддержка как фактор субъективного позитивного восприятия отношения к себе у обучающихся с ЗПР в условиях инклюзии // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 1 (93). С. 123–129. https://doi.org/10.24158/spp.2022.1.15.

- Boniwell I., Zimbardo P.G. Balancing Time Perspective in Pursuit of Optimal Functioning // Positive Psychology in Practice. New Jersey, 2004. Р. 165–178. https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch10.

- Frank L.K. Time Perspective // Journal of Social Philosophi. 1939. № 4. Р. 293–312.

- Lewin K. Time Perspective and Morale // Civilian morale: Second yearbook of the Society for the Psychological Study of Social Issues. N. Y., 1942. Р. 48–70. https://doi.org/10.1037/13983-004.