Особенности вузовской подготовки будущих психологов как процесс специально организованного становления их личности

Автор: Гаджиева Н.М.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики

Статья в выпуске: 3 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности вузовской подготовки будущих психологов, а также возможности выработки закономерностей и психологических подходов к повышению качества профессиональной подготов- ки будущих специалистов. Раскрываются два основных направления разработки вопроса профессиональной подготовки студентов-психологов: общепрофессиональное и специализированное. Выявлен ряд интегральных характеристик личности, направленных на обеспечение становление личности будущего специалиста.

Формирование, становление, развитие, профессиональная подготовка, подготовка, самореализация, психологические знания

Короткий адрес: https://sciup.org/14119863

IDR: 14119863

Текст научной статьи Особенности вузовской подготовки будущих психологов как процесс специально организованного становления их личности

В опросы профессиональной подготовки будущих специалистов составляют одну из основных проблем педагогики и такой отрасли психологической науки как педагогическая психология. В разные годы к разработке различных аспектов профессиональной подготовки субъектов обращались А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, В.А. Бодров, А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, Э. Ф. Зеер, Ю.П. Зинченко, И.Б. Котова, Е.А. Климов, В.Г. Маралов, А.К. Маркова, Т.А. Майбо-рода, А.А. Реан, В.В. Рубцов, Т.И. Чиркова, Д.И. Фельдштейн, Т.Н. Щербакова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие исследователи. Их работы позволили образовать предметное поле психологии профессиональной подготовки субъекта трудовой деятельности, накопившее достаточный объем эмпирических материалов, а также теоретических построений, объясняющих и систематизирующих различные данные по соответствующей проблематике.

Востребованность обозначившейся при этом проблемной области обусловлена, с одной стороны, значимостью конечного результата профессиональной подготовки субъектов для эффективного функционирования общественного производства. С другой стороны, качество профессиональной подготовки субъекта составляет основу его достижений в трудовой период жизни, являющийся источником существования и дальнейшего личностного и профессионального развития. Продолжаясь в течение наиболее длительного и продуктивного периода жизни человека, трудовая деятельность во многом определяет материальное, физическое и психологическое благополучие каждого отдельного субъекта. При этом именно высокое качество профессиональной подготовки молодого человека выступает удобной платформой для удовлетворения широкого спектра индивидуальных потребностей материального и духовного содер- жания, а также построения жизненных планов, обладающих необходимым потенциалом реализации.

Проблема профессиональной подготовки предстает перед нами в качестве социально релевантной, от успешности решения которой зависит материальное и духовное благополучие каждого субъекта, различных групп и всего социума.

Основной идеей разработки проблемного поля психологического знания, образующегося по обозначенному исследовательскому направлению, выступил поиск закономерностей и выработка психологических подходов к повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Анализ психологических исследований, выполненных на сегодняшний день по обозначенной проблематике, позволяет выделить два основных этапа ее становления и развития.В качестве основания их выделения выступает цель профессиональной подготовки специалистов, подверженная влиянию, с одной стороны, социально-экономических условий в стране, с другой стороны, ведущим научным тенденциям, утвердившимися в психологии.

Первый из выделяемых нами в отечественной психологии этапов становления и развития предметной области профессиональной подготовки субъекта трудовой деятельности продолжался приблизительно до 80-х годов прошлого столетия. Исследования в данной предметной области ориентировались, в конечном счете, на содействие в повышении производительности труда в различных сферах народного хозяйства, которое было заинтересовано в подготовке молодых кадров, способных занять рабочие места на равных со своими старшими коллегами. Изучение психологических аспектов их эффективности в профессиональной подготовке специалистов и составляло основной пласт проблематики предметной области, относимой нами к психологии профессиональной подготовки субъекта.

Второй этап развития психологических основ профессиональной подготовки субъекта может быть выделен приблизительно с 80-х гг. XX века. Оформление новых подходов к разработке данной проблематики во многом связано с распространением в науке гуманистического подхода (Роджерс К., Маслоу А., Франкл В. и др.), ориентирующего на рассмотрение уникальности и признание человеческого начала в каждом субъекте.

Основным вектором реализации психологической практики определялось содействие человеку в его личностном развитии, продвижении по пути самовыражения и самореализации по индивидуальной траектории безопасности [8;9]. В поле интересов при этом попадали различные аспекты и направления профессиональной подготовки будущих специалистов.

Профессиональная подготовка будущих психологов образует одно из направлений современного предметного поля психологических исследований. Следует признать, что на его оформление повлияла относительная молодость профессии психолога в нашей стране. До недавнего времени профессия психолога оставалась весьма малочисленной во многом в силу того, что подготовка по ней осуществлялась только в Московском и Ленинградском университете. Только с 70-80-х годов XX века происходит постепенное расширение отделений вузов, занимающихся такой практикой.

Качество профессиональной деятельности в сфере психологической практики «замыкается» на личности ее субъекта, переводя объективные условия построения деятельности в разряд менее актуальных. Соответственно, разработка подходов к формированию личности будущего психолога оказалось наиболее приоритетной при решении вопросов профессиональной подготовки рассматриваемой группы специалистов.

Преимуществом изучения особенностей профессиональной подготовки студентов-психологов является освоение им методологии психологической науки и ее терминологического аппарата. Это позволяет психологу-исследователю со своей стороны оптимально организовать исследовательский процесс, а студентам – более точно описывать свои психологические свойства, процессы и состояния, связанные с процессами профессионализации. Немаловажным преимуществом является актуализация у студентов-психологов в рамках вузовской подготовки профессиональной добросовестности, наблюдательности и иных деловых, равно как и личностных (например, рефлексивности) качеств. Их развитие у студентов-психологов может способствовать получению более точной и многогранной информации относительно изучаемых аспектов их профессиональной подготовки.

Процесс организации и проведения исследований относительно особенностей профессиональной подготовки студентов-психологов, вписываясь в общую логику профессиональной подготовки, обладает рядом специфических деталей, отличающих его от соответствующих процессов профессиональной подготовки других групп специалистов.

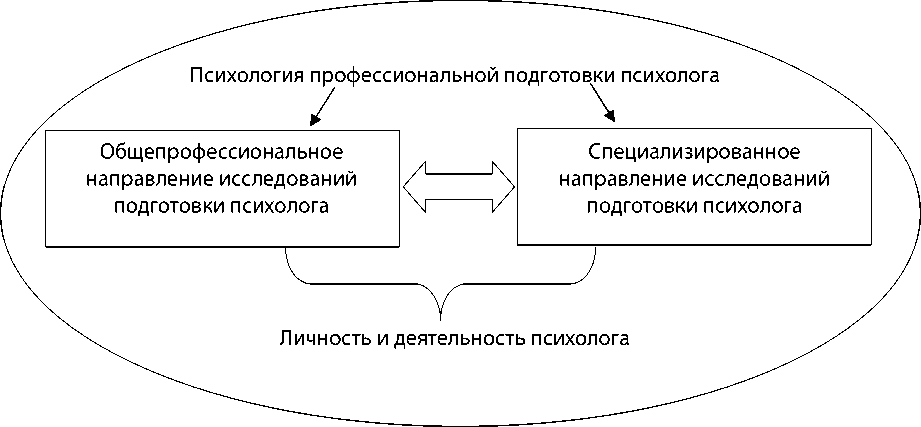

Сказанное позволяет рассматривать два основных направления разработки вопроса профессиональной подготовки студентов-психологов: общепрофессиональное и специализированное (рис. 1).

Развитие общепрофессионального направления предметного поля психологии профессиональной подготовки будущих психологов основано на результатах исследований в области педагогической психологии, раскрывающих общие психологические факты, закономерности и механизмы реализации процесса профессиональной подготовки субъекта вне зависимости от сферы, предстоящей для него трудовой деятельности.

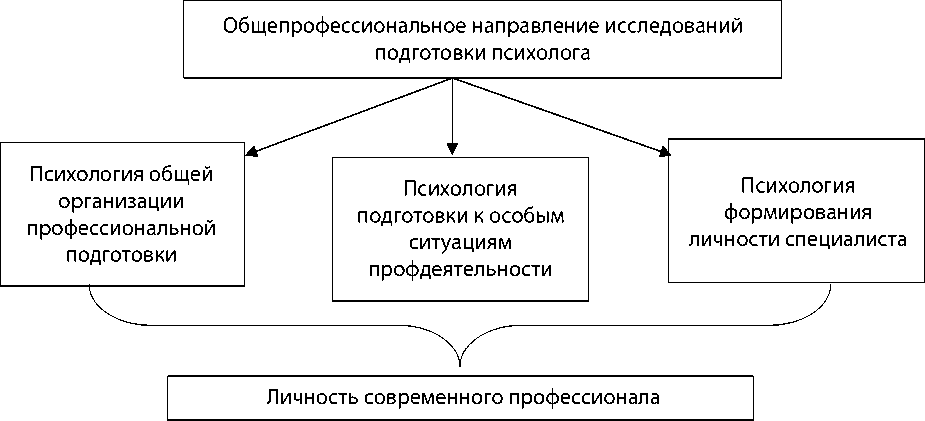

В состав данного направления развития научных представлений о психологических особенностях, по сути, универсального процесса профессионализации можно включить несколько составляющих, различающихся по изучаемым аспектам (рис. 2).

Одна из них, согласно нашим представлениям, образуется рассмотрением психологических аспектов общей организации в вузе процесса профессиональной подготовки студентов. Данная составляющая развития общепрофессионального направления профессиональной подготовки будущих психологов включает изучение психологических оснований использования различных методов, средств, форм и приемов построения для них вузовского обучения.

В состав данной проблематики включим также интеграционные исследования, ориентированные на выявление в целом психологических факторов совершенствования и, в частности оптимизации, профессиональной подготовки будущих специалистов (Агапов В.С. [1] и др.).

Анализ результатов исследований, относящихся к рассмотренной группе, позволяет в качестве одного из наиболее очевидных для них выводов отметить целесообразность расширения усилий по обеспечению практико-ориентированной стороны профессиональной подготовки будущих специалистов.

Наибольший массив работ в рамках общепрофессионального направления исследований в области подготовки психолога образуется научными изысканиями, характеризующими изменения в личности субъекта профессиональной подготовки. В число ка-

Рис. 1. Структурная модель проблемно-предметного поля исследований особенностей профессиональной подготовки психолога

Рис. 2. Элемент структурной модели проблемно-предметного поля исследований особенностей профессиональной подготовки психолога, относящийся к общепрофессиональному направлению

честв, изменяющихся под влиянием профессиональной подготовки и,соответственно, изучаемых в рамках обозначенного направления, были включены те, которые относятся практически ко всем сферам психической организации человека. Так, научной разработке были подвергнуты особенности развития в процессе профессиональной подготовки познавательной, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой, коммуникативной сфер личности (Аминов У.К. [3] и др.).

При специализированном направлении получение профессиональной подготовки в независимости от ее профиля и специализации способствует развитию, в первую очередь, качеств, относящихся к познавательной сфере человека, а также ряда деловых и социально-психологических качеств, влияющих на успешность выполнения трудовой деятельности. Кроме того, это период активного развития нравственных и эстетических чувств, развития и стабилизации характерологических особенностей личности.

Множественность векторов развития личности в период студенчества инициировала проведение исследований, сосредотачивающих свое внимание на изучение каких-либо наиболее значимых, с позиции психологов, особенностей субъектов вузовской подготовки. Отметим, что атрибутирование значимости многих качеств будущего специалиста основывается на требованиях заказа, формулируемого социумом на определенном этапе его политического, культурного и экономического развития.

Профессиональная подготовка в вузе способствует множественному развитию качеств личности, содействующих эффективному включению молодых специалистов с трудовую деятельность после завершения обучения. Между тем, получение обширной информации относительно личностных изменений субъекта не облегчает, а даже несколько затрудняет выработку общей практики профессиональной подготовки в вузе. Более результативным в этой связи является изучение некоторых комплексных характеристик, отражающих целый пласт происходящих с субъектом изменений. Исследования в рассматриваемом направлении способствовали выявлению ряда интегральных характеристик личности, направленное воздействие на которые способно обеспечить ускоренное и наиболее полное становление личности будущего специалиста.

Одной из таких характеристик личности, по мнению исследователей, является, в частности, личностный потенциал студента [2]. Под личностным потенциалом как необходимым компонентом профессиональной подготовки будущего специалиста понимается устойчивое во времени и пространстве личностно-деятельностное образование, которое проявляется в различных ситуациях поведенческой активности человека. Согласно высказываемой авторами позиции (Адольф В.А., Журавлева О.П., Леонтьев Д.А.), являясь интегральной характеристикой, личностный потенциал предполагает обладание субъектом такими свойствами и качествами, которые обеспечивают ему целостность личностного развития и способность создавать предметы материальной и духовной культуры. К признакам данной характеристики при этом относят: обладание профессиональной направленностью, сформированное понимание собственных возможностей в разрешении профессиональных задач, обнаружение ценностного отношения к личностным ресурсам, готовность к целенаправленному и самостоятельному овладению компонентами профессиональной деятельности и выбору путей реализации значимой цели [2, С. 23].

К интегральным характеристикам специалиста, интенсивно изучаемым в последние годы в связи с вопросами совершенствования профессиональной подготовки, относятся различные виды компетенций (Зеер Э.Ф., Байденко В.И. и др.) [6; 7]. Под компетенциями, согласно сложившемуся пониманию, подразумевается некоторая совокупность связанных друг с другом качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые задаются в отношении определенного круга предметов и процессов в качестве необходимых для осуществления качественно продуктивных действий. В частности, важнейшим компонентом подготовки субъекта к профессиональной деятельности рассматривается формирование социально-личностных компетенций, обладание которой обеспечивает его способность к выполнению всего спектра жизненных функций и осуществление свободного гуманистически ориентированного выбора [4, С. 5].

Специфическим методом профессиональной подготовки психологов в современных исследованиях рассматривается биографический метод (Бело-брыкина О.А. [5] и др.), под которым понимается использование данных о жизненном пути и научных свершениях некоторых людей, рассмотренные в контексте конкретных социально-политических и экономических условий. Ресурсность биографического метода в осуществлении профессиональной подготовки психолога исследователи видят в том, что он, концентрируя данные относительно объективных событий и субъективных переживаний личности в разных жизненных контекстах, предоставляет будущему психологу возможность самостоятельного построения умозаключений о характере, направленности, таланте и жизненном опыте личности. Кроме того, на материале жизненного пути профессиональной элиты, студентам открывается возможность лучшего представления вариантов собственного развития, определения перспектив построения собственного жизненного и профессионального пути. Получение подобного опыта рассматривается в качестве незаменимого для профессионального становления личности психолога.

Как видим из проведенного теоретического обзора, вопросы профессиональной подготовки психолога на сегодняшний день получили достаточно разностороннюю разработку в психологических исследованиях. Весь массив научных изысканий по проблеме может быть разбит на два основных этапа, различающихся подходами к решению задач профессиональной подготовки психологов. Первый этап (советский период) характеризуется ориентацией на подготовку специалиста, способного содействовать в решении задач народного хозяйства страны. Второй этап развития подходов к построению профессиональной подготовки в вузе будущих психологов ориентируется на развитие личности будущего специалиста.

Научные изыскания, выполненные на базе общенаучных и специализированных исследований особенностей вузовской подготовки будущих психологов, позволили построить многоаспектную картину психологических особенностей их профессиональной подготовки. На основе проведенного содержательного анализа обозначенного проблемно-предметного поля исследований мы пришли к выводу о целесообразности понимания под профессиональной подготовкой в вузе будущих психологов целостного процесса специально организованного становления их личности, позволяющего специалистам соответствовать требованиям социального запроса и оказывать эффективное содействие клиентам в решении возникающих перед ними проблем.

Список литературы Особенности вузовской подготовки будущих психологов как процесс специально организованного становления их личности

- Агапов В.С. Оптимизация профессиональной подготовки психологов в системе высшего образования/В.С. Агапов//Акмеология. 2003. № 3. С. 81-84.

- Адольф В.А. Развитие личностного потенциала студента в процессе профессиональной подготовки/В.А. Адольф, О.П. Журавлева//Сибирский педагогический журнал. 2012. № 2. С. 21-26.

- Аминов У.К. Личностные аспекты профессиональной подготовки/У.К. Аминов//Международный научный институт Educatio. 2015. № 3-9. С.6-8.

- Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода)/В.И. Байденко//Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3-13.

- Белобрыкина О.А. Акмеологический ресурс биографического метода в профессиональной подготовке психолога/О.А. Белобрыкина//Акмеология. Спецвыпуск. 2014. № 3. С. 61-64.

- Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования/Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк//Высшее образование в России. 2005. № 4. С. 23-30.

- Князева Т.Н. Профессиональная подготовка практического психолога: проблемы и варианты решения/Т.Н. Князева, Л.Э. Семенова//Наука и мир. 2014. № 5. Т.3. С. 92-96.

- Краснянская Т.М. Концептуализация принципа безопасности образовательных практик/Т.М. Краснянская, В.Г. Тылец//Журнал министерства народного просвещения. 2015. № 4. С. 180-188.

- Малий Д.В. Профессиональная подготовка психологов образования к созданию психологически безопасной образовательной среды в современной школе/Д.В. Малий//Альманах современной науки и образования. 2013. № 6.