От задержки речевого развития до отклонений в овладении речью в логопедической практике

Бесплатный доступ

Статья обобщает междисциплинарный анализ сущности логопедического заключения и медицинского диагноза «задержка речевого развития» в историческом аспекте. На основании методологической концепции культурно-исторического происхождения высших психических функций, в частности речи, Л. С. Выготского определяются принципиальные требования к формулировке «педагогического диагноза». В результате синтеза собственной эмпирической базы исследования различных типов речевого развития более 1500 детей младенческого и раннего возраста в модели коммуникативно-речевого развития от рождения до первой фразы мы выводим логопедическое заключение «отклонения в овладении речью». Логопедическое заключение «отклонения в овладении речью» является логическим продолжением и развитием сущности логопедического заключения «задержка речевого развития» в современном пространстве эмпирически накопленных данных и их теоретического обобщения.

Диагностика, задержка речевого развития (зрр), коррекция, отклонения в овладении речью, ранний возраст, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/170191237

IDR: 170191237 | УДК: 376

Текст научной статьи От задержки речевого развития до отклонений в овладении речью в логопедической практике

Одним из ключевых принципов коррекции нарушений развития, которые включают патологии речевого развития, является принцип комплексности. Принцип комплексности реализуется в командном подходе, определяющем практическую деятельность и клиницистов и реабилитологов. Точкой соприкосновения разных специалистов, работающих с «особым» детством, является состояние развития ребенка, которое формулируется каждым членом команды как диагноз, логопедическое или педагогическое заключение и т. п. При этом наши «диагнозы» не калькируют друг друга, а взаимно дополняют общую картину нарушенного развития. Эффективность командной работы будет определяться воздействием на разные стороны развития ребенка с ОВЗ при ведущей роли одного специалиста. Ведущий специалист определяется первично нарушенным звеном или фактором в структуре нарушенного развития ребенка. Поэтому цель настоящей статьи — глубоко рассмотреть сущность понятия задержки речевого развития и тем самым дифференцировать роль специалистов в комплекс -ном подходе к коррекционно-реабилитационному процессу в раннем возрасте.

Логопедическое заключение — одна из ключевых формулировок коррекционно-образовательного процесса. Прежде всего это кратко сформулированный итог диагностического этапа. И, конечно же, это отправная точка определения маршрута образования и коррекции для ребенка с речевой патологией или со сходными по проявлениям состояниями. Поэтому любая неточность или двусмысленность, а тем более многозначность формулировки логопедического заключения может сыграть крайне негативную роль как в жизни самого ребенка, так и его семьи.

В современной практике здравоохранения, реабилитации, специальной педагогики и логопедии любые состояния отсутствия речи в раннем возрасте принято обозначать как задержку речевого развития.

В процессе анализа теории вопроса нам приходилось сталкиваться с еще более расширенным пониманием заключения или в данном случае диагноза «задержка речевого развития». Так, в одной из кандидатских диссертаций по детской неврологии мы обнаружили обобщение в понятии «задержка речевого развития» таких логопедических заключений, как «общее недоразвитие речи» (ОНР), «фонетикофонематические нарушения» (ФФН), дизартрия, заикание в дошкольном возрасте. В результате возникает противоречие между тем, как понимается заключение «задержка речевого развития» в логопедическом профессиональном сообществе, системе здравоохранения и реабилитации.

Такое недостаточно профессиональное во многих случаях толкование логопедического заключения «задержка речевого развития» подтолкнуло нас к необходимости проанализировать сущность задержки речевого развития с применением междисциплинарного подхода.

В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что понятие «задержка речевого развития» относится к описанию речевой недостаточности, а значит, находится в поле профессиональной деятельности логопедов, а отнюдь не детских неврологов, психиатров и педиатров. При нашем глубоком уважении к профессиональной деятельности вышеуказанных специалистов, нам хотелось бы, чтобы наши коллеги системы здравоохранения (неврологи, педиатры и др.) трактовали состояние развития ребенка в той области знаний и практической деятельности, в которой каждый из них компетентен.

С позиций методологии основные требования к «педагогическому диагнозу» концептуально обозначил Л. С. Выготский. «Педагогический диагноз» должен вскрывать структуру нарушенного развития (первично и вторично нарушенные звенья в структуре дефекта), указывать программу обучения или коррекции (методический аспект), давать прогноз развития ребенка [2].

Нам хотелось бы уточнить, соответствует ли логопедическое заключение «задержка речевого развития» методологическим требованиям научной школы Л. С. Выготского.

Обратимся к истории вопроса. Впервые понятие «задержка речевого развития» было введено в логопедии: в 1973 г. Е. М. Мастюкова, Н. С. Жукова и Т. Б. Филичева издали книгу «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников».

В контексте данного исследования слово «задержка» применительно к речевому развитию трактовалась в общепринятом значении временного нарушения или временной остановки в движении процесса [10]. И это было оправдано теми условиями, в которых вводилась данная терминология. Во-первых, в 1968 г. впервые Р. Е. Левина и коллектив сотрудников ее лаборатории, к которым и относились в тот период вышеуказанные авторы, вводят прогрессивное для мирового сообщества логопедов концептуальное понятие «общее недоразвитие речи». Как мы хорошо понимаем, в 1973 г. термин ОНР был известен небольшому кругу исследователей и практиков. Поэтому правомерно было применить более понятный для общественности термин «задержка речевого развития» у дошкольников. Во-вторых, в тот период (1970-е гг.) в логопедической помощи нуждалось небольшое количество детей, чаще всего старшего дошкольного возраста.

Уже в переиздании этой книги в 1990 г. она называется «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», поскольку термин ОНР уже системно был внедрен в практику отечественной логопедии в образовании. В этой же книге авторы уточняют понятие «задержка речевого развития» в контексте разграничения с общим недоразвитием речи в младшем дошкольном возрасте (3—4 года). В этот период уже появляются дети, которые как бы задерживаются в овладении речью и к трем годам еще не говорят. Критерии дифференциации еще немного размыты. «Дети с задержкой речевого развития способны к самостоятельному овладению языковыми обобщениями, что малодоступно детям с ОНР» [3]. Е. М. Мастюкова отдельно указывает, что нарушения со стороны центральной нервной системы при ЗРР имеют обратимый нейродинами-ческий характер, а иногда они отсутствуют вовсе. Кроме всего прочего, она дифференцирует виды ЗРР без конкретизации на соматогенные, психогенные и конституциональные [Там же. С. 20].

В советский период дети раннего возраста были организованы в ясли в ведомстве здравоохранения. Г. В. Пантюхина, К. Л. Печора, Э. Л. Фрухт с середины прошлого века под руководством Н. М. Щелованова разработали тогда карты нервно-психического развития ребенка 1, 2 и 3-го годов жизни. Согласно этим картам, к одному году ребенок владеет 5—10 словами, к двум годам уже общается при помощи простой фразы. Однако сами авторы не вводят понятие задержки речевого развития, они пишут о пяти группах развития в соответствии с эпикризными возрастами, или отставанием, или неравномерностью.

В начале 1990-х гг. терминология двух ведомств пересекается. Для упрощения формулировок, предложенных Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печорой, Э. Л. Фрухт, в случаях отсутствия 8—10 слов к 1 году и фразовой речи к 2 годам ставится «задержка речевого развития» (в тот период это было еще редкостью).

В середине 1990-х гг., в переходный для нашей страны период, после увеличения продолжительности отпуска по уходу за ребенком, ясли как неотъемлемая часть системы здравоохранения распались по всей стране. Именно после стихийного закрытия яслей и постепенного сокращения кабинетов здорового ребенка, в которых оказывались профессиональные консультационные услуги семьям новорожденных и младенцев, увеличилось количество неговорящих детей раннего возраста. Как система здравоохранения, так и система образования столкнулись с проблемой увеличения количества детей, которые не овладевали речью своевременно.

На тот период логопедических исследований по раннему возрасту практически не было, по- этому логопедическое заключение «задержка речевого развития» с легкой руки Е. М. Мастюквой и Т. Б. Филичевой вошло и в систему здравоохранения и стало применяться для описания состояния речевого развития детей раннего возраста.

В целом логопедическое заключение «задержка речевого развития» носит описательный характер и совершенно не соответствует методологическим требованиям к «педагогическому диагнозу» Л. С. Выготского.

Уже в 1997 г. система здравоохранения нашей страны переходит на Международную классификацию болезней 10-го пересмотра, согласно которой все медицинские диагнозы кодируются. В 2001 г. выходит Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Однако практика формулировки диагнозов по речевому развитию детей раннего возраста в педиатрии и детской неврологии, сложившаяся в течение нескольких десятилетий в системе здравоохранения, сохраняется и по сегодняшний день. В 99 случаях их 100 мы находим в медицинских картах неговорящих детей раннего и младшего дошкольного возраста диагноз «задержка речевого развития», под которым подписываются невролог или педиатр. Мало того, далее следует медикаментозное лечение речевого недоразвития.

С 1997 г. в отечественной специальной педагогике начинают появляться исследования различных форм нарушенного развития детей раннего возраста (Ю. А. Разенкова, О. Г. Приходько, О. Е. Громова, С. Б. Лазуренко, Ю. А. Лисичкина, Е. В. Шереметьева, Ю. В. Герасименко). В отечественной медицине тоже появились исследования нервно-психического развития детей раннего возраста (Е. И. Токовая, Г. А. Асмолова и др.).

Авторы этих исследований предлагают различные варианты маркировки нарушенного речевого развития в раннем возрасте; отставание на эпикризный период (периоды); группа риска по общему недоразвитию речи и т. п.

Мы еще раз акцентируем, что речь — это высшая психическая функция. Она социальна по своему происхождению. Поэтому любые девиации в развитии речи — это прежде всего объект изучения логопедии.

При работе с патологиями развития детей младенческого и раннего возраста мы столкнулись с проблемой как раз логопедического заключения.

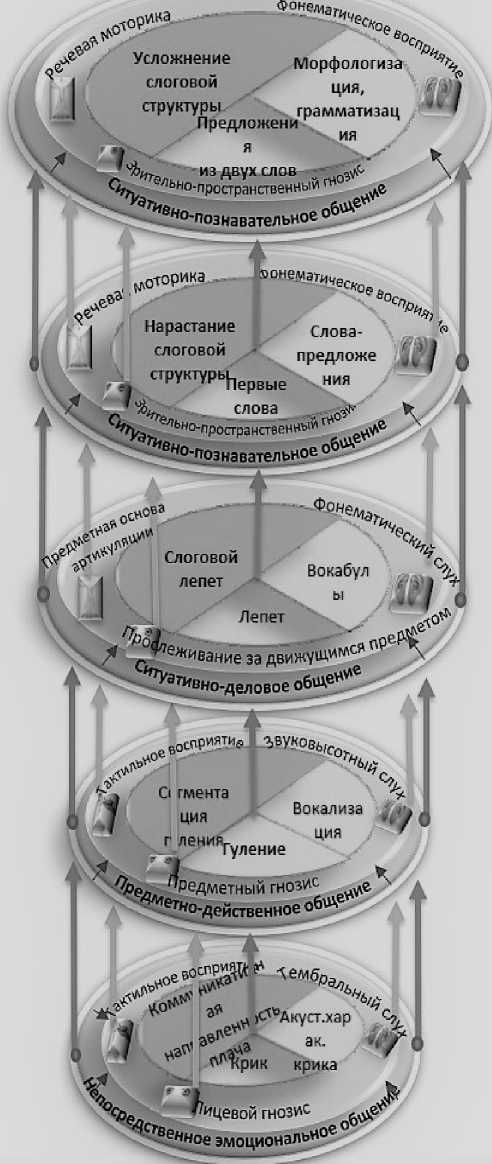

Наше собственное обследование более 1500 детей младенческого и раннего возраста с нормаль- ным и нарушенным ходом развития речи в течение 16 лет, моделирование процесса коммуникативноречевого развития ребенка от рождения до первой фразы (см. рисунок ниже), обобщение различных эмпирических данных в магистерских диссертациях, написанных под нашим руководством,

Фонел-ia iOpi№a.

Морфологиза грамматизац

Предложени оне^атиче,

1Оторика слова

Вокабул

Лепет

)Сприятие

)С5°Дкуст.хар

^ик крика

Слоговой лепет

Вокализа ция

Усложнение слоговой структуры

Слова -предложе . НИЯ

'о-лространстеевнъ^

Нарастание слоговой ■ структурьЬервые а2>, "РеДметный гнозис ^^Действенное о6«е*

"ицевойгнозис енное эмоционально6

“^^ивание за движущим^ '^*?'а7ивно-деловое обще*"1*

гмента ция .Ж ленияГуление

Модель коммуникативно-речевого развития ребенка раннего возраста позволили нам сформулировать логопедическое заключение в раннем возрасте как «отклонения в овладении речью».

Под отклонениями в овладении речью мы понимаем недоразвитие невербальных, интонационноголосовых, ритмических и экспрессивных средств общения в пределах коммуникативно-речевой системы, обусловленное неадекватностью коммуникативных условий и, как следствие, незрелостью психофизиологических когнитивных предпосылок речи.

Соответственно, нами создана целостная система диагностики психоречевого развития ребенка раннего возраста.

Наши исследования позволили дифференцировать нормальное развитие речи, темповый вариант задержанного речевого развития и отклонения в овладении речью. Мы выделили пять вариантов отклонений в овладении речью: резко выраженные; выраженные; нерезко выраженные; обусловленные недоразвитием психофизиологической базы; обусловленные недоразвитием когнитивных предпосылок.

Мы считаем, что это не противоречит существующему логопедическому заключению в раннем возрасте «задержка речевого развития», а становится его логическим продолжением в текущий период, на сложившейся научно-теоретической основе и с современным контингентом неговорящих детей раннего возраста.

Данное логопедическое заключение вскрывает структуру нарушенного развития. Нами разработана и находится в издании программа коррекционно-предупредительного воздействия в раннем возрасте. Прогноз коррекционно-предупредительного воздействия зависит от степени выраженности отклонений в овладении речью и обусловленности. Следовательно, логопедическое заключение «отклонения в овладении речью» полностью соответствует методологическим требованиям к «педагогическому диагнозу» в научной школе Л. С. Выготского.

Таким образом, логопедическое заключение «отклонения в овладении речью» продолжает и развивает ранее принятое заключение «задержка речевого развития», обобщает существующие научно-теоретические исследования и вскрывает структуру процесса речевого развития современных детей раннего возраста, дает методику раннего коррекционного вмешательства и прогноз развития ребенка.

Список литературы От задержки речевого развития до отклонений в овладении речью в логопедической практике

- Асмолова, Г. А. Современные подходы к оценке нервно-психического развития детей с перинатальным поражением центральной нервной системы : дис. ... канд. мед. наук: 14.00.09 / Г А. Асмолова. — М., 2003. — 156 с.

- Выготский, Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений : в 6 т. Т. 5. Основы дефектологии / под ред. Т. А. Власовой. — М. : Педагогика, 1983. — С. 257—322.

- Жукова, Н. С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н. С. Жукова, Е. М. Мас-тюкова, Т. Б. Филичева. — М. : Просвещение, 1990.

- Лазуренко, С. Б. Психическое развитие детей с нарушениями здоровья в раннем возрасте : монография / C. Б. Лазуренко. — М. : ЛОГОМАГ, 2014. — 355 с.

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр. Т. 1—3. — Женева : ВОЗ, 1994 [Электронный ресурс] / — URL: https://mkb-10.com/.

- Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ [Электронный ресурс]. — Женева : ВОЗ, 2001. — URL: file:///H:/Extra%20Found%20 Files/%D0 %9A%D0 %BD%D0 %B8 %D0 %B3 %D0 %B8/MKF.pdf.

- Пантюхина, Г. В. Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста [Электронный ресурс] / Г. В. Пантюхина, К. Л. Печора, Э. Л. Фрухт ; под ред. В. А. Доскина. — URL: https://infopedia.su/4x1cc9.html.

- Приходько, О. Г. Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи детям с церебральным параличом : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 / О. Г. Приходько. — М., 2009. — 350 с.

- Разенкова, Ю. А. Предупреждение и преодоление трудностей развития общения у детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 / Ю. А. Разенкова. — М., 2017. — 207 с.

- Словарь синонимов русского языка : в 2 т. Т. 1: А — Н / под ред. А. П. Евгеньевой. — М. : Астрель : АСТ, 2003. — 680 с.

- Токовая, Е. И. Раннее нервно-психическое развитие детей, родившихся глубоко недоношенными : дис. ... канд. мед. наук: 14.00.09 / Е. И. Токовая. — М., 2002. — 160 с.

- Шереметьева, Е. В. Диагностика психоречевого развития ребенка раннего возраста / Е. Шереметьева. — М. : НКЦ, 2013. — 112 с.

- Шереметьева, Е. В. От рождения до первой фразы: тернистый путь к общению : монография / Е. Шереметьева. — Челябинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2019. — 282 с.

- Шереметьева, Е. В. Отклонения в овладении речью как логопедическое заключение в раннем возрасте / Е. В. Шереметьева // Специфические языковые расстройства у детей: вопросы диагностики и коррекционно-развивающего воздействия : метод. сб. по материалам междунар. симп. / под общ. ред. А. А. Алмазовой, А. В. Лагутиной, Л. А. Набоковой, Е. Л. Черкасовой. — М. : Логомаг, 2018. — С. 340—342.

- Sheremetyeva, E. V. Spécial aspects of communication skills in young children with deficient language acquisition / E. V. Sheremetyeva, N. E. Trofimova, I. Menendal Pidal. — 12th International Technology, Education and Development Conference, 5—7 March, 2018, Valencia, Spain. — P. 6819—6823.