Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ века

Автор: Стогов Дмитрий Игоревич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (12), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена отношению лидеров и участников правомонархического движения к деятельности и реформам императора Петра I. Анализируются взгляды известных правоконсервативных политиков и публицистов на военную, административную, церковную реформы Петра I, на его внешнюю политику, на петровские преобразования в области науки и культуры. Также в статье рассматривается политика Петра I в отношении славянских народов Европы. Делается вывод о том, что русские монархисты неоднозначно относились к петровским преобразованиям. С одной стороны, практически все публицисты и политики отмечали важность петровских реформ, направленных на ликвидацию технико-экономической отсталости страны. С другой стороны, методы проведения реформ нередко подвергались монархистами критике за чрезмерную жесткость. Большинство монархистов вслед за своими предшественниками, славянофилами, сходились во мнении о том, что петровские реформы способствовали обюрокрачиванию Российского государства, привели к появлению «бюрократического средостения» в государственной машине, разделившего царя и народ. Практически все рассмотренные нами авторы наиболее жесткой критике подвергали церковную реформу Петра I, которая, по их мнению, привела к превращению Церкви в придаток государства. Тем не менее, большинство консервативных политиков и публицистов считали, что не петровские реформы привели к утрате Россией самобытности и слепому копированию западных традиций, а последующее бездарное правление ряда императоров и императриц эпохи дворцовых переворотов, исходивших из своекорыстных побуждений и не заботившихся о благе государства.

Петр i, император, российская империя, самодержавие, православие, правые, монархисты, черносотенцы, консерваторы, религия, политика, патриотизм

Короткий адрес: https://sciup.org/140297558

IDR: 140297558 | УДК: 94(470):329.21(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_1_158

Текст научной статьи Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ века

E-mail: ORCID:

Candidate of Sciences in History, Associate Professor of the Department of Culture history, state and law, Saint-Petersburg State Electrotechnical University “LETI”.

E-mail: ORCID:

Актуальность проблемы

Отмеченное на высоком уровне в 2022 г. 350-летие со дня рождения первого императора всероссийского Петра I Великого (1672–1725) способствовало оживлению многолетней дискуссии о роли и значении петровских преобразований в истории России и мира, во многом изменивших ход отечественной истории. Современные историки, политики, писатели, публицисты вслед за их предшественниками неоднозначно оценивают реформы Петра I. Встречаются оценки диаметрально противоположные — от полного одобрения петровской политики до ее полного неприятия. В этой связи представляет интерес анализ оценки петровских реформ со стороны русских консерваторов начала ХХ в. Обращение к консервативной публицистике этого периода, когда в Российской империи идеологически и политически оформился правоконсервативный политический спектр, диктуется и тем обстоятельством, что в настоящее время в сложных геополитических условиях Россия находится в процессе поиска национальной идеи, постепенно дрейфуя от ультралиберальных идей в сторону консерватизма и охранительства.

Объектом нашего исследования являются публицистические и научные сочинения, а также публичные речи ряда правоконсервативных политиков, писателей, публицистов, священнослужителей начала ХХ в. Прежде всего, мы рассматриваем труды крайне правых (черносотенцев), являвшихся наиболее политически активными деятелями среди других представителей правоконсервативного спектра в указанный период. Предмет исследования — суждения консерваторов относительно характера и исторического значения петровских реформ.

Несмотря на обилие в современной историографии работ, посвященных петровским реформам1, тем не менее, проблема отношения русских консерваторов к Петру I и его преобразованиям специально практически не рассматривалась. Отдельные суждения, касающиеся отношения консерваторов к петровским преобразованиям, содержатся в некоторых общих работах, посвященных русским монархистам начала ХХ в. К примеру, историк С. А. Степанов утверждал, что «вопреки историческим фактам черносотенцы идеализировали допетровскую Русь как общество социальной гармонии»2, ссылаясь при этом на критику Петра I со стороны одного из лидеров крайне правых В. А. Грингмута. В отличие от С. А. Степанова Ю. И. Кирьянов обращает внимание на другой аспект отношения к Петру черносотенцев, отмечая, что «пра-вомонархисты весьма ревностно „охраняли“ почитаемые ими имена государственных деятелей и полководцев от нежелательных с их точки зрения характеристик. Это относилось и к Петру I, немало преуспевшему в разрушении столь дорогих сердцу пра-вомонархистов устоев прошлого»3. Существуют также работы, посвященные оценке некоторых аспектов петровских реформ русскими консерваторами более раннего периода истории — XIX в.4 Так или иначе, современные исследователи не дают целостной характеристики отношения монархистов начала ХХ в. к петровским реформам. Настоящая статья призвана отчасти восполнить этот пробел.

Рассмотрим отношение консервативных политиков и публицистов начала ХХ в. к различным реформам Петра I.

Военная реформа Петра I

Практически все правоконсервативные политики и публицисты считали великим благом для России создание Петром Великим регулярной армии и флота. Так,

Новое в России дело (Спуск галеры «Принципиум» на воронежской верфи

3 апреля 1696 г.). Худ. Ю. А. Кушевский, 2007 г.

известный идеолог консерватизма, публицист и политик, член правоконсервативного «Русского собрания» (старейшей монархической организации Царской России), основатель «Русской монархической партии» Владимир Андреевич Грингмут (1851– 1907) в работе «Апостолы и ученики нашего национального евангелия» указывал, что первый русский император «сделал Россию первой великой державой в Европе и Азии, наметил ее морские границы, давшие ей возможность дышать широкой гру-дью»5. Кроме того, указывал публицист, Петр «положил основание Русскому флоту и правильно устроенной Русской армии»6.

В другой работе («Двухсотлетие Петербурга») В. А. Грингмут также подчеркивал положительное значение военной реформы царя Петра, отмечая, в частности, что «ему необходимо было быстро создать для России военный и коммерческий флот, а этого он мог достигнуть лишь постоянным, личным присутствием на тех обильных водой и лесами местах, где флот этот создавался, — на берегах Ладоги и Финского залива»7.

Идейный сторонник В. А. Грингмута, поэт, консервативный публицист, политик, один из основателей «Русского собрания» Василий Львович Величко (1860–1903) придерживался аналогичной точки зрения на военную реформу Петра Великого. В работе под названием «Отвлеченный и живой человек» публицист писал: «…Из всех петровских реформ наиболее успешно привилась у нас армия, так как народ наш инстинктивно склонен подчиняться осмысленной дисциплине, исходящей от сильной центральной власти»8.

Черносотенцы обращали внимание на тот факт, что Петр I при проведении реформ, в том числе военной, заботился прежде всего о благе России, а не о своем благополучии. В этой связи известный юрист, присяжный поверенный, публицист, один из членов «Русского собрания» и основателей «Союза русского народа», член «Русского народного союза имени Михаила Архангела» Павел Федорович Булацель

«Здесь будет город заложен».

Худ. Н. Ф. Добровольский, 1880 г.

(1867–1919) в статье под названием «Воры совести» цитировал высказывание, приписываемое первому русскому императору (на самом деле, как утверждает историк Е. В. Анисимов, автором высказывания был архиеп. Феофан (Прокопович)9): «О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, лишь жила бы и благоденствовала Россия»10. П. Ф. Булацель прокомментировал эти слова следующим образом: «Вот как писал природный русский Царь. И он не только так говорил, но и так чувствовал»11.

Как видим, во всех рассмотренных нами произведениях правых публицистов и политиков даются положительные оценки военной реформы Петра I, отмечается ее значение в деле укрепления российской государственности. Особый акцент монархисты делали на фактах, связанных с личным участием царя-реформатора в строительстве армии и флота. Они отмечали, что царь не жалел сил для претворения своих идей в жизнь во благо России, мало заботясь о себе.

Административная реформа Петра I

Реформа государственного управления, проведенная царем-преобразователем, приведшая к резкому усилению императорской власти и ослаблению влияния родовой аристократии (ликвидация Боярской думы и появление Сената, состоявшего из назначенных царем лиц), стала предметом анализа со стороны многих правоконсервативных публицистов и политиков. Они отмечали ее историческое значение, однако оценивали не столь однозначно положительно, как военную реформу.

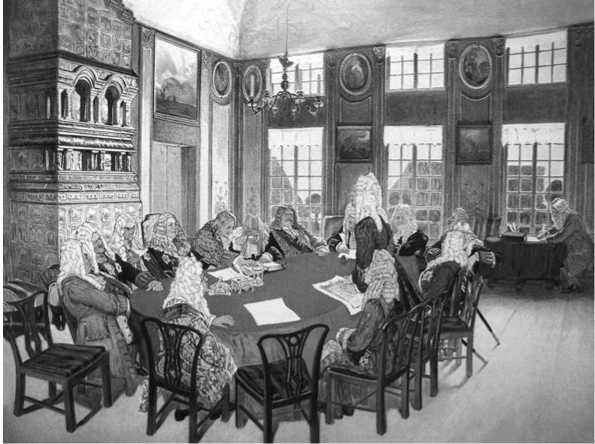

Отметим, что огромное влияние на формирование идеологии охранительства начала ХХ в. оказало учение славянофилов. Крупнейший идеолог славянофильства А. С. Хомяков в свое время указывал, что «с Петром начинается новая эпоха», когда «Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд

Сенат петровского времени. Худ. Д. Н. Кардовский, 1908 г.

ей»12. Вслед за славянофилами генерал от кавалерии, «светский» богослов, писатель славянофильского направления Александр Алексеевич Киреев (1833–1910) в работе под названием «Краткое изложение славянофильского учения» писал, что царь-реформатор отнюдь не насаждал в России демократические порядки, как думают некоторые либералы-западники. Напротив, «это был тип страстного, благонамеренного, гениального деспота»13. Генерал утверждал, что в допетровское время «голос управляемых мог доходить и действительно доходил до Царя лучше и чаще, нежели впоследствии»14. Впрочем, при этом А. А. Киреев сделал важную оговорку. Признавая, что Петр «и должен, несомненно, считаться творцом нашего бюрократического, административного государства, его нельзя сделать ответственным за его дальнейшее развитие»15. Автор статьи отмечает, что «при Петре многое было обставлено гораздо лучше, нежели при его наследниках — даже сам Св. Синод»16. Ответственность за дальнейшее «обюрокрачивание» государственной машины Российской империи А. А. Киреев, таким образом, фактически возложил на последующих менее даровитых, чем Петр, правителей XVIII в., прежде всего эпохи дворцовых переворотов.

В работе «Россия в начале ХХ столетия» публицист дал анализ административной реформы Петра I, отмечая, что она погубила в стране «земское начало», существовавшее в XVI–XVII вв., когда царская власть окончательно отказалась от созыва сословно-представительных органов власти — Земских Соборов. Петровская Россия, по мысли А. А. Киреева, превратилась в «государство бюрократическое», в котором «начальники разных частей администрации, не подчиненные ни контролю Сената, ни какому-либо иному, не имеют уже никакого повода чего бы то ни было или кого бы то ни было бояться»17.

Однако публицист все же отдавал должное государственным преобразованиям Петра, в частности, учреждению им Сената. По его словам, царь создал Сенат «для главного надзора над всеми отраслями управления», так как невозможно управлять такой огромной страной с помощью «десяти или двенадцати деспотов», которые так или иначе могут начать злоупотреблять своей властью18. Таким образом, А. А. Киреев объяснял сенатскую реформу Петра I наличием огромной территории страны и необходимостью качественного надзора за деятельностью чиновников.

О ликвидации Земских Соборов также сожалел член «Русского собрания», публицист, филолог-славист, профессор и ректор Варшавского и Дерптского университетов, член-корреспондент Петербургской академии наук Антон Семенович Будилович (1846–1908). Он писал о западном влиянии, которое, начиная с петровских времен, «оттеснило» старые земские учреждения, о необходимости восстановления Земского Собора «в его всесословном составе и национально-общественном значении», считая такое возрождение «нашим историческим путем»19.

Подобно А. А. Кирееву, реформаторскую деятельность Петра I в области государственного строительства подвергал критике священномученик протоиерей Иоанн Восторгов (1864–1918), проповедник, миссионер, писатель и публицист, председатель «Русской монархической партии», член «Русского собрания». В работе «Памяти Императора Александра III-го. Смысл и значение его царствования» священнослужитель фактически обвинял Петра Великого в заимствовании из Западной Европы идеи «полицейского государства» и в принижении значения Церкви20.

Напротив, в противоположность А. А. Кирееву и о. Иоанну Восторгову, известный специалист по римскому праву, поэт, публицист, литературный критик, член «Русского собрания» и один из руководителей «Союза русского народа» Борис Владимирович Никольский (1870–1919) фактически упрекал Петра I и Екатерину II в навязывании «конституционалистической двойственности» российской государственности. «Нужно возродить нашу грозную государственность», — пафосно восклицал Никольский в дневнике21.

Архиепископ Пермский и Кунгурский, почетный председатель Новгородского и Пермского отделов «Союза русского народа», публицист и духовный писатель священномученик Андроник (Никольский) (1870–1918) утверждал, что петровские преобразования в области государственного строительства привели к разобщению народа и власть предержащих. По его мнению, Петр увлекся «сильной централизацией власти западного королевского и императорского абсолютизма», насадил в России «все западные порядки в управлении, совершенно нам не свойственные». Итогом явилось «разобщение императора с народом, средостением между которыми оказалась правящая власть, сначала и состоявшая из иностранцев, а потом хотя и из русских, но по духу уже ушедших от народа»22. В итоге, по мысли архиепископа, «духовный союз» между властью и народом «был естественно утрачен», при новом порядке «обе половины ухищрялись часто, а потом и постоянно, обойти и обмануть друг друга»23. Но даже при таком положении вещей, замечал архипастырь, «Царь и народ все-таки оставались хотя и в скрытом, но самом задушевном и потому прочнейшем союзе»24.

Вместе с тем, в противоположность славянофилам и рассмотренным нами правым публицистам, политикам и деятелям Церкви начала ХХ в., в консервативной публицистике существовал и иной, гораздо менее распространенный взгляд на государственные преобразования Петра I. Вслед за представителями «бюрократического консерватизма» второй половины XIX в. М. Н. Катковым (который, в частности, писал о «гениальном уме» Петра25) и К. П. Победоносцевым (который, в частности, называл петровскую монархию «правомерной»26) В. А. Грингмут указывал, что «Петр Великий всю жизнь свою олицетворял собой Царскую Самодержавную Власть в самом полном, неограниченном ее смысле», тогда как современные публицисту «либералы» «всеми способами стремятся уничтожить эту Власть»27.

Так или иначе, большинство русских консерваторов вслед за славянофилами подвергали критике административные реформы Петра I, считая, что они привели к бюрократизации государственного управления России, к уничтожению «земского начала» в общественной жизни страны. Впрочем, практически все монархисты сходились во мнении о том, что царь-реформатор укрепил самодержавную власть, которую в начале ХХ в. либералы-западники пытались разрушить.

Церковная реформа Петра I

Пожалуй, наиболее последовательной критике со стороны русских монархистов начала ХХ в. подвергалась церковная реформа Петра Великого. Упразднение патриаршества в России и введение коллегиального органа церковного управления — Святейшего Правительствующего Синода, подчиненного непосредственно царю, вызывало довольно резкие критические замечания со стороны правых публицистов. Генерал А. А. Киреев указывал, что «Церковь в допетровском государстве была свободнее и гораздо влиятельнее, нежели при Петре и после Петра»28. В очерке под названием «Народность и Рим» публицист фактически подверг критике церковную реформу Петра: «Едва ли Петр Великий много заботился о возвышении авторитета нашей Церкви и об осуществлении „Царства Божия“ на земле»29. При этом генерал подчеркивал, что преобразования Петра не затронули православной сущности России. В частности, по его словам, «на петровских знаменах, видевших прутский поход», можно было увидеть слова «За святую веру»30.

А. А. Кирееву вторил архиепископ Вологодский и Тотемский Никон (Рождественский) (1851–1919), богослов, публицист монархического направления, член Совета «Русского собрания» в 1911–1912 гг., почетный председатель Вологодского отдела «Союза русского народа». Владыка Никон считал, что «Россия духовно болеет от великого духовного раскола, <…> начало коему положено при Великом Петре»31. Б. В. Никольский, в свою очередь, считал, что при Петре Великом «государство растворило в себе Церковь»32.

Паломничество царя Петра I в Соловецкий монастырь в 1702 г. Худ. И. Г. Машков, 2007 г.

Впрочем, в отличие от славянофилов и их последователей типа А. А. Киреева и Б. В. Никольского, В. А. Грингмут, как и в случае с административной реформой Петра, высказывал несколько иную точку зрения и на церковную реформу царя-преобразователя. Он обращал внимание на тот, по его мнению, бесспорный факт, что «Петр Великий был истинным верующим Сыном Православной Церкви и мечтал не о разрыве Церкви с Государством, а о наитеснейшем их объединении»33. В очерке «Что нам завещала Екатерина Великая?» идеолог черносотенства утверждал, что Петр I дорожил «коренными основами» самодержавия и Православной Церкви34.

Не сомневался, несмотря на критику, в религиозности Петра и архиеп. Никон (Рождественский). По его словам, «история свидетельствует, что во всех походах Царя Алексея Михайловича, Петра Первого и др. наших Императоров при войсках их находилась икона Богоматери — Явление Преподобному Сергию»35.

Стоит также привести в целом комплиментарные суждения в адрес церковной политики Петра Великого со стороны прот. Иоанна Восторгова. Священнослужитель полагал, что петровские преобразования в области Церкви не ставили целью изменение национального самосознания: «…и с Петра Великого не мог же указом Сената или распоряжением полиции измениться дух народный и народное мировоззрение… Жизнь церковная и государственная крепко связаны в России и поныне»36. Мало того, писал отец Иоанн, когда Россия позаимствовало западное просвещение, оно «долго и исключительно держалось в церковных училищах», распространяемое помощниками Петра I — служителями Церкви из Западной Руси37.

Анализируя отношение консерваторов начала ХХ в. к церковной политике Петра I, стоит также привести высказывание святого праведного Иоанна Кронштадтского (1829–1908), одного из вдохновителей создания и почетного члена «Союза русского народа». Отец Иоанн приводил имя Петра Великого в числе других государей, подчеркивая: «Наши всероссийские самодержцы по преемству и наследственно благочестивы и православны, испокон века держась чистого православного исповедания веры, и своим примером подают всем образец, как твердо должно держаться праотеческого благочестия»38.

Таким образом, несмотря на довольно жесткую критику церковной реформы Петра, стоит отметить, что многие монархисты начала ХХ в. даже в критикуемых ими церковных преобразованиях Петра Великого находили определенное рациональное зерно и не сомневались в искреннем исповедовании православной веры со стороны царя-реформатора.

Внешняя политика Петра Великого

Практически все русские консерваторы начала ХХ в. сходились во мнении о важности и успешности внешней политики Петра I, подчеркивали историческое значение военных побед монарха. К примеру, основатель и лидер «Союза русского народа», доктор Александр Иванович Дубровин (1855–1921) утверждал, что «победы Царей Алексия, Феодора и Петра Великого, достигавшие берегов Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей, были делом рук все того же бессмертного русского народного духа»39. Б. В. Никольский писал о «гениальной настойчивости Петра Великого», который смог «решительными победами в 20-летней войне окончательно разбить шведский натиск»40.

В свою очередь, А. С. Будилович говорил о «колоссальной личности и деятельности Петра Великого», подчеркивая особое значение Полтавской битвы41. В одной из своих работ он писал о «грозном возвышении России» в петровские времена42.

Будилович говорил о важности присоединения Прибалтики к России, подчеркивая, что к этому стремились русские монархи еще задолго до Петра43. Публицист обращал внимание на заключение царем с немецкими баронами Прибалтики «капитуляций», которые предоставляли балтийским феодалам определенные привилегии. Тем не менее, подчеркивал Будилович, эти привилегии носили временный и условный характер. Впоследствии же, в эпоху бироновщины, «упомянутые оговорки были преданы забвению, и капитуляциям тенденциозно придано было значение как бы международных актов, обязательных на вечные времена»44. Аналогичная мысль в еще более развернутом виде присутствует и в очерке публициста под названием «Вопрос об окраинах России в связи с теорией самоопределения народностей и требованиями государственного единства»45. Таким образом, как и А. А. Киреев, А. С. Будилович высказал мнение об определенном искажении смысла петровских преобразований его последователями, в данном случае Анной Иоанновной и ее приближенными.

Высоко отзывался о внешней политике Петра Великого и В. А. Грингмут. По его словам, Петр «своим могучим порывом» «прорубил окно в Европу»46. Политик и публицист указывал, что император «сделал Россию первой великой державой в Европе

Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы в 1704 г.

Худ. Н. А. Зауервейд, 1859 г.

и Азии, наметил ее морские границы, давшие ей возможность дышать широкой гру-дью»47. Говоря о Северной войне, Грингмут отмечал важность строительства Санкт-Петербурга, «пограничной крепости», призванной защитить «Московскую национальную и государственную святыню»48.

Подробнее остановимся на очерке П. Ф. Булацеля «Иностранное министерство», в котором автор рассматривает историю российского внешнеполитического ведомства. Он считает, что, вопреки расхожему утверждению, Петр I не отдал внешнюю политику в руки «немцам». Напротив, «в действительности Петр Великий был истинно русский человек и никогда не вверял судьбы России иностранцам»49. Используя их технические познания, он не давал им политической воли. Автор подчеркивал, что «дипломатами петровского времени были все те же искусные, стойкие и убежденные в могуществе России русские бояре, какими были и послы московских Царей», а иностранцев на государевой службе было сравнительно немного. Мало того, Петр «всегда ревниво оберегал Россию от всяких попыток иностранцев задирать голову пред русскими», «никогда не позволял иностранцам господствовать в России и при столкновении их с русскими всегда заступался за русских»50. Однако, пишет далее П. Ф. Булацель, «при преемниках Петра Великого Миних и Остерман сбросили свои маски и выказали во всей красе свое двоедушие и корыстолюбие»51. И вновь, как у А. А. Киреева и А. С. Будиловича, звучит мысль об искажении идей петровских реформ при Анне Иоанновне.

П. Ф. Булацель, говоря о переговорах петровских дипломатов с руководством ряда европейских государств, утверждал, что Петр Великий «мало <…> доверял немцам»52. Напротив, в современном публицисту начале ХХ в., как уверял он, в Министерстве иностранных дел практически все высокие должности «заняты шведами, поляками и чухонцами»53. Таким образом, консервативный публицист дает положительную характеристику петровской дипломатии, считая, что ее негативные проявления относятся к гораздо более позднему периоду российской истории.

Подводя некоторые итоги, отметим, что в целом правые публицисты, политики и деятели Церкви высоко оценивали внешнюю политику Петра I, считая, что она была призвана возвысить и укрепить Россию. Консерваторы начала ХХ в. утверждали, что Петру удалось воплотить в жизнь свои главные идеи, в том числе прорубить «окно в Европу».

Петровские преобразования в области науки и культуры

Пожалуй, как и церковные преобразования Петра I, его политика в области культуры вызывала со стороны русских консерваторов начала ХХ в. значительный шквал критики. А. С. Будилович возмущался, что при Петре I «русский язык запестрел варваризмами»54, считая, что в их распространении виновата сама власть. Впрочем, публицист положительно оценивал факт перехода при Петре I делопроизводства на гражданский шрифт55. Подвергали критике реформы в области культуры и такие черносотенцы, как В. Л. Величко, полагавший, что мы в результате «в отношении почвенно-культурном многое потеряли и доселе страдаем, как страдает единичный организм от быстрого роста и негигиеничного образа жизни»56, и член «Русского собрания», почетный член «Русского монархического союза» Клавдий Никандрович Пасхалов (1843–1924), называвший Петра «могучим вавилонянином»57, который «под страхом плетей, рвания ноздрей и других столь же гуманных, сколько и справедливых мер» велел «отказаться от присущего нам обличья и одеяния, обрить бороду и облачиться в куцый европейский кафтан»58.

В. А. Грингмут попытался сравнить петровские преобразования в области науки и культуры с чаяниями либералов начала ХХ в. Публицист и политик утверждал, что император, хотя и повелел русским учиться у иностранцев, тем не менее, «во главе каждого русского дела ставил только Русских людей». Современные Грингмуту либералы, напротив, желали, чтобы «русские дела находились в руках враждебных России инородцев и даже иностранцев»59. По мысли политика, Петр пытался приучать русских людей к упорному труду, тогда как либералы-западники пропагандируют «праздное своеволие». В итоге, делает вывод Грингмут, «Петр был поборником истинного просвещения России, а наши „либералы“ отстаивают принципы дикого варварства»60.

По словам публициста, император заимствовал из Европы ее технику и науку, признавая их полезными для России. Между тем, царь, в отличие от доморощенных либералов начала ХХ в., отнюдь не симпатизировал ни западному протестантизму, ни республиканскому устройству, а «очаровался одной лишь мореходной техникой»61.

Петр, по словам политика и публициста, пробудил русских от «медлительной вялости и бессрочной, неторопливой деятельности», призвав их «к бодрой, быстрой энергии и к точной, отчетливой работе». Грингмут подчеркивал, что девиз «учиться и трудиться» был основополагающим в личной жизни монарха62.

Петр I стрижет бороды боярам. Худ. Д. А. Белюкин, 1985 г.

Идеолог черносотенства полагал, что «Петр Великий был по рождению своему истинно Русским Царем», который «понял мировое призвание России и своей железной волей сразу вознес ее до высокого уровня этого призвания»63. Навязывание же русскому народу западных порядков публицист объяснял тем, что царь стыдился «варварства» подданных64. И здесь у Грингмута прозвучали критические нотки в адрес царя-реформатора, который, как он полагал, насильственной вестернизацией привил русским «чувство национального самоунижения» и даже «омерзительное чувство национального самооплевания»65.

В. А. Грингмут считал борьбу с русскими традициями, предпринятую Петром, трагической ошибкой монарха, который приказал России «забыть самобытные Русские предания»66.

В очерке «Двухсотлетие Петербурга» политик и публицист пишет о Северной столице, которая, по его словам, была призвана «принимать для строгой проверки все, чем нас захочет одарить Европа»67, сконцентрировала в себе европейскую культуру, в противоположность Москве, которая сохранила свою национальную самобытность, «высоко-идеальное значение Первопрестольной Столицы, средоточие истинного Русского духа»68. Петр I, оставив в покое Москву, тем самым спас ее от «победы космополитизма», сохранив Первопрестольную в «идейной неприкосновенности»69, тогда как Петербург был призван стать «твердым оплотом Русской Державы от всяких вражеских покушений»70. Таким образом, критикуя вслед за славянофилами вестернизацию, осуществленную Петром, Грингмут высказывал мысль о том, что царю-реформатору удалось сохранить остатки милой консерваторам «московской старины» в самой Москве и в русской провинции.

Председатель Харьковского отдела «Русского собрания», руководитель фракции правых в Третьей Государственной думе, профессор-историк Андрей Сергеевич

Вязигин (1867–1919) считал, что, несмотря на явные перегибы, царь Петр «оставался все-таки близок к родной почве, ибо несомненно любил Россию и, несмотря на свои ошибки и увлечения, оказал ей великое множество добра»71. Но, продолжал публицист и политик, «его преемники пустили на первое место инородцев»72, повторяя уже неоднократно приводимое нами утверждение консерваторов об искажении смысла реформ последующими правителями XVIII в.

Отметим, что монархисты начала ХХ в. положительно оценивали политику Петра I в отношении славянских народов Европы. Так, А. С. Будилович в «Очерках из сербской истории» писал, что Петр, прорубив «окно в Европу», завязал активные контакты со славянами Европы, в том числе с сербами и черногорцами, которые, в свою очередь, уважали монарха и даже составили оды в честь него73. Публицист утверждал, что «Петр Великий имел громадное влияние на пробуждение славянского самосознания», в том числе «своим пониманием положения России в среде славян и тех выгод,

Думы о России (Петр Первый). Худ. С. А. Кириллов, 1984 г.

которые могут последовать от взаимного между ними сближения»74. Император добился того, что при нем «первенствующая роль России в славянстве становится фактом неоспоримым»75.

Итак, практически все рассмотренные нами правые публицисты, политики и деятели Церкви подвергали критике насильственные преобразования Петра I в области культуры, однако многие из них отдавали ему должное, утверждая, что царь пытался проводить их, исходя из собственных представлений о народном благе, в отличие от последующих правителей, заботившихся более о своем благополучии, а не о России.

Подведем некоторые итоги. В целом русские монархисты неоднозначно относились к петровским преобразованиям. С одной стороны, практически все они отмечали важность петровских реформ, направленных на ликвидацию технико-экономической отсталости страны. С другой стороны, методы проведения реформ нередко подвергались монархистами критике за чрезмерную жесткость. Большинство монархистов вслед за своими предшественниками, славянофилами, сходились во мнении о том, что петровские реформы способствовали обюрокрачиванию Российского государства, привели к появлению «бюрократического средостения» в государственной машине, разделившего царя и народ. Практически все рассмотренные нами авторы наиболее жесткой критике подвергали церковную реформу Петра I, которая, по их мнению, привела к превращению Церкви в придаток государства. Тем не менее, большинство консервативных политиков и публицистов считали, что не петровские реформы привели к утрате Россией самобытности и слепому копированию западных традиций, а последующее бездарное правление ряда императоров и императриц эпохи дворцовых переворотов, исходивших из своекорыстных побуждений и не заботившихся о благе государства.

Вместе с тем, в оценке преобразований Петра со стороны правомонархистов можно выделить два подхода. Часть публицистов (в особенности А. А. Киреев, А. С. Будилович, Б. В. Никольский, ряд иерархов Церкви) следовали славянофильской традиции, обвиняя Петра в насильственном ниспровержении милой им «московской старины» и «исконно русских порядков». Другие правые (например, В. А. Грингмут) вслед за представителями «бюрократического консерватизма» высоко оценивали петровские преобразования, указывая лишь на «отдельные недостатки» его политики (прежде всего, насильственное насаждение западных обычаев). Но, так или иначе, пожалуй, никто из монархистов начала ХХ в. не сомневался в православной религиозности Петра и в его искреннем желании преобразовать Россию.

Список литературы Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ века

- Анисимов Е.В. Время петровских реформ XVIII в. Ч. 1. Л.: Лениздат, 1989. 496 с.

- Анисимов Е. В. Миф великой Виктории. Полтава в русском сознании и коллективной памяти // Родина. 2009. № 7. С. 50-55.

- Никон (Рождественский), архиеп. Православие и грядущие судьбы России / Сост. о. Ярослав Шипов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2013. 640 с.

- Будилович А. С. Славянское единство / Сост., предисл. и примеч. Ю. В. Климакова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 784 с.

- Булацель П. Ф. Борьба за правду / Сост., вступ. ст. и коммент. Д. И. Стогова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 700 с.

- Величко В. Л. Русские речи / Сост. предисл. и коммент. А. Д. Степанова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 400 с.

- Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма / Сост. и коммент. А. Каплина и А. Степанова; отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 400 с.

- Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! / Сост. А.Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 544 с.

- Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы / Сост., вступ. ст. и примеч. Д. И. Стогова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 480 с.

- Катков М.Н. Имперское слово / Сост. М.Б. Смолин, вступит. ст. М.Б. Смолина и Ф. А. Селезнева. М.: Москва, 2002. 512 с.

- КиреевА.А. Учение славянофилов / Сост. С.В. Лебедев, Т. В. Линицкая, предисл. и коммент. С. В. Лебедева, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 640 с.

- Кирьянов Ю.И. Русское собрание. 1900-1917. М.: РОССПЭН, 2003. 352 с.

- ЛиньковаЕ.В. Внешняя политика Петра I в оценках российских консерваторов XIX в. // Вестник МГИМО-Университета. 2022. № 2. С. 37-50.

- Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл. и примеч. Д. И. Стогова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.

- Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. 831 с.

- Пасхалов К.Н. Русский вопрос / Сост., предисл. и коммент. Д. И. Стогова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Алгоритм, Институт русской цивилизации, 2009. 720 с.

- ПолуновА.В. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Автореф. дис. ... д.и.н. М., 2010. 54 с.

- Иоанн Кронштадтский, св. прав. Я предвижу восстановление мощной России / Сост., предисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 640 с.

- Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа / Сост., вступ. и биогр. стт., комм. А. Д. Степанова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 1136 с.

- Степанов С.А. Черная сотня: что они сделали для величия России. М.: Яуза-пресс, 2013. 671 с.

- ХомяковА.С. Соч.: В 2 т. / Вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. В.А. Кошелева; ред. Е.В. Харитонова. М.: Московский философский фонд: Медиум, 1994. Т.1: Работы по историософии. 590 с.