Отношение российских учителей к нормам поведения в социальных сетях и сети Интернет

Автор: Половкова Татьяна Викторовна, Крылова Дина Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблемой исследования стали случаи в блогосфере с размещением учителями российских школ информации и визуального контента личного характера, на которые следовала реакция представителей родительского сообщества, предъявляющего требования к соответствующему цифровому поведению педагогов. Целью исследования явился анализ представлений российских учителей о цифровом этикете и нормах поведения педагога в социальных сетях и сети Интернет. Гипотезой выступило предположение о том, что во мнениях педагогов нет единства по многим важным вопросам цифровых способов самопрезентации в социальных сетях и работы в сети Интернет. Полученные результаты свидетельствуют об учтивости, педантичности, вежливости и высоких способностях эмпатии учителей при коммуникации в социальных сетях и Интернете. При этом наблюдаются смешение личного и делового пространств и отсутствие единого понимания правил цифрового поведения. Все это свидетельствует о формирующейся цифровой культуре учителя и демонстрирует необходимость создания цифрового кодекса российского педагога.

Цифровой этикет, российские учителя, социальные сети, правила поведения в социальных сетях, голосовые сообщения, цифровой контент, цифровая самопрезентация учителя

Короткий адрес: https://sciup.org/149142447

IDR: 149142447 | УДК: 316.77 | DOI: 10.24158/spp.2023.3.13

Текст научной статьи Отношение российских учителей к нормам поведения в социальных сетях и сети Интернет

Введение . Необходимость этического регулирования поведения педагогов в цифровой среде стала актуальной и очевидной задачей для Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников народного образования и науки в связи с серией скандалов1 в конце 10-х гг. ХХI в. в российском учительском сообществе, связанных с размещением в социальных сетях информации и визуального контента личного характера. Результатом осознания проблемы послужила совместная разработка министерством и профсоюзом рекомендательного письма «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников» № ИП-941/06/484 от 20 августа 2019 г.

Основными претензиями представителей родительского сообщества к цифровому поведению учителей стало распространение педагогами посредством социальных сетей личных фотографий, характер которых порождал конфликт с образом идеального учителя. Все это продемонстрировало явный и характерный запрос общества на наличие не только профессиональных качеств и компетенций, но и соответствующего облика и внешнего вида российского учителя как носителя нравственности, высоких моральных стандартов и традиционных базовых ценностей россиян (Духанина и др., 2020), передаваемых ученикам в процессе обучения.

В кратком обзоре рассмотрим перечень требований к образу учителя в концепциях и исследованиях ученых и общественников разных лет. Одна из видных организаторов системы народного образования СССР Н.К. Крупская полагала, что моральный облик учителя является самым важным фактором становления личности советского человека. В разработанных в 1932 г. под ее руководством «Мерилах оценки педагога» в приоритет были возведены такие критерии идеальности учителя, как обязанность быть активным общественником с близким принятием проблем социума, детальное знание своего предмета, умение сочетать учебную работу с воспитательной (Крупская, 1960: 254–255). В.А. Сухомлинский основой профессионального успеха учителя считал духовное богатство, щедрость души, воспитанность чувств, высокие эмпатические способности, как и высокий уровень общей эмоциональной культуры, умение жить в идейном единстве с педагогическим коллективом (цит. по: Репринцев, 2013).

Системно анализирует образ современного российского учителя Л.Н. Духанина, рассуждая о культуре и культурности педагога в российской школе (Духанина, 2014), анализируя удовлетворенность учителями своим материальным статусом (Собкин и др., 2014), просветительские запросы россиян (Духанина, Максименко, 2019), ценности и жизненные приоритеты российских школьников (Духанина, 2020), влияние родительской общественности на российскую школу (Духанина, 2016) и созданную инфраструктуру одаренности (Духанина, 2009).

Л.Э. Семенова и А.В. Чевачина (2015), изучив лонгитюдные представления современных учеников об образе идеального учителя, выявили повышение значимости личностных качеств педагога, отражающих отношение к себе, эрудицию, интеллект, ценности и общую жизненную позицию, при этом снижение значимости таких профессиональных качеств, как методика обучения и владение материалом, а также внешних данных. Иными словами, как заключают авторы исследования, по мере обучения в школе акцент смещается с восприятия учащимися учителя как профессионала к восприятию педагога как личности.

Е.В. Астапенко в образе идеального школьного американского учителя выделяет две главные составляющие (2016). К первой относятся такие личностные и профессионально важные качества личности педагога, как экстраверсия, энергичность, энтузиазм, ораторское искусство, эмпатия, трудолюбие, любовь к детям, оптимизм, рационализм, педагогический талант, патриотизм, стремление к самосовершенствованию, организаторские способности, лидерство, умения мотивировать, принимать решения, хорошо объяснять, владение эффективными методиками, критическое мышление, знание психологии ребенка, совершенное знание своего предмета. Ко второй составляющей относятся вариативные профессионально важные качества, востребованные в определенных обстоятельствах.

В положениях профессиональной этики педагогических работников отражены такие пункты, как закрепление норм профессиональной этики в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность; создание в общеобразовательных организациях комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше- ний в целях устранения разногласий между ними; наличие у педагогических работников обязанности соблюдать этические нормы, следовать нормам профессиональной этики; наличие у педагогических работников права на справедливое и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики в отношении них. Анализ данных положений, разработанных общеобразовательными учреждениями в регионах России, выявил отсутствие прямого указания на действия учителей при работе в социальных сетях и сети Интернет. В устных распоряжениях директоров большинства школ рекомендовано разделение личной и профессиональной жизни в цифровой среде, т. е. ведение приватной и официальной страниц в социальных сетях.

Из этого можно сделать вывод, что в локальных положениях общеобразовательных учреждений не созданы предпосылки для понимания учителями должного поведения в цифровом пространстве, а в существующих концепциях прошлых лет нет прямого указания на этикет и личное пространство педагога, которое может быть перенесено в цифровую среду. Между тем цифровая трансформация образовательного процесса обусловливает множество проблем, связанных как с имиджем и репутацией учителей, так и с осложнением коммуникаций между подростками (Дейнека и др., 2020) и молодежью (Максименко и др., 2021).

В связи с этим была поставлена задача методом экспресс-опроса определить отношение российских учителей к цифровому этикету и поведению педагога в социальных сетях и Интернете.

Материалы и методы . Целью настоящего исследования явился анализ представлений российского учителя о цифровом этикете и поведению педагога в социальных сетях и сети Интернет.

Метод . Для определения представлений российских учителей о цифровом этикете использовался модифицированный и дополненный опросник «Цифровой этикет» О.В. Лукиновой (2020), включающий несколько блоков вопросов. Эмпатия учителей измерялась по опроснику «Шкала эмпатии для учителей» (Development and validation…, 2022) в адаптации А.В. Чагиной и Е.В. Забелиной (2022).

Исследование проводилось в режиме онлайн-опроса с помощью сервиса Anketolog.ru в период с августа по сентябрь 2022 г. Респонденты рекрутировались для его прохождения через распространение анкеты в наиболее популярных онлайн-сообществах учителей: «Подслушано у учителей» (208 тыс. подписчиков), «Ты ж учитель!» (198 тыс.), «Педагог» (178 тыс. подписчиков). В онлайн-опросе приняли участие 219 учителей, из них 93,1 % женщин и 6,9 % мужчин, средний возраст участников исследования М = 43,73 года; SD = 12,29.

Методы обработки данных. Информация обрабатывалась при помощи программы SPSS 19.0. Использованные методы анализа данных: частотный анализ, анализ средних значений, корреляционный анализ Спирмена.

Гипотеза исследования состояла в том, что во мнениях российских учителей нет единства по многим важным вопросам цифровых способов самопрезентации в социальных сетях и работы в Интернете.

Научные результаты и дискуссия . Анализ результатов включал несколько этапов. На первом были измерены описательные статистики полученных данных опросника «Цифровой этикет».

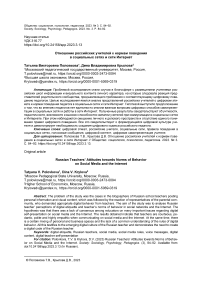

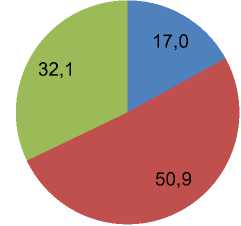

На вопрос: «Вы отправили резюме и допустили какую-то досадную ошибку, например поставили лишний мягкий знак в “-тся”. Отправили и тут же заметили ошибку. Вы переживаете, что получатель посчитает Вас безграмотным и невнимательным. Нужно ли отправлять следом письмо с исправлениями?» были получены ответы, представленные на рисунке 1. Распределение свидетельствует о педантичности опрошенных учителей: только пятая часть проигнорирует допущенную оплошность, остальные вернутся к отправленному письму и внесут исправления либо известят получателя сообщения.

■ Нет, не буду беспокоить лишний раз

-

■ Да, отправлю письмо с извинением за ошибку

-

■ Да, продублирую письмо без ошибки

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Нужно ли отправлять письмо с исправлениями?», %

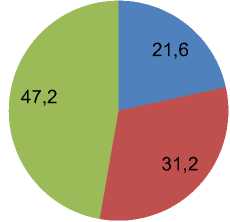

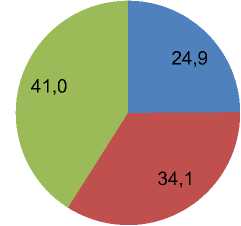

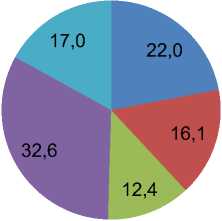

На вопрос о проявлении эмпатии в сети Интернет («Человек написал о печальном событии или своем плохом настроении. Поставите ли Вы лайк?») получены варианты ответов, представленные на рисунке 2. Из визуализированных данных можно сделать вывод, что большинство учителей обладают эмпатией и готовы выразить эмоциональное отношение к негативным эмоциям цифрового друга (отреагировать на пост о печальном событии). При этом только 10,6 % ограничатся лайком, а чуть больше половины респондентов либо оставят комментарий, либо отправят личное сообщение.

■ Да, я выражу сочувствие таким способом

-

■ Нет, это может быть понято неправильно, лучше напишу комментарий или отправлю личное сообщение

-

■ Не буду оставлять ни лайков, ни комментариев

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Человек написал о печальном событии или о своем плохом настроении. Поставите ли Вы лайк?», %

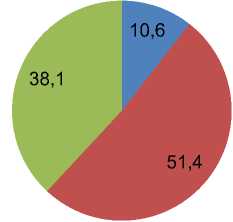

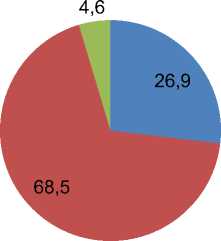

По распределению ответов на вопрос о необходимости благодарить техподдержку можно судить о степени вежливости и учтивости респондентов (рисунок 3). Почти две трети опрошенных учителей готовы выразить слова благодарности технической службе за решение вопроса, возникшего по сервисному обслуживанию.

-

■ Нет, они всего лишь выполнили свои обязанности

-

■ Нет, не буду беспокоить своим письмом и отрывать от работы

-

■ Да, доброе слово всем приятно

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы написали письмо в техподдержку какого-то сервиса, получили ответ с решением Вашего вопроса.

Ежедневно техподдержка отвечает на сотни и тысячи писем, как Ваше.

Нужно ли благодарить техподдержку?», %

Все учителя выразили единодушное мнение по поводу вопроса о предоставлении контактов знакомого (электронной почты), даже если эта информация находятся в открытом доступе на его странице («Ваш знакомый просит у Вас имейл другого Вашего знакомого. С одной стороны, это личная информация, с другой – контакты знакомого не являются большим секретом, их можно легко найти в соцсетях. Что Вы сделаете?»). 90,8 % респондентов сообщили, что сначала попросят самого знакомого предоставить контакты заинтересованному лицу; и только 5,5 % предоставят контакты, так как это не секретная информация, а знакомый сам сможет решить: отвечать или не отвечать на электронное сообщение. Еще 1,8 % отправят искать требуемые сведения в социальных сетях; 1,8 % – предоставят контакты с просьбой не сообщать о том, кто поделился этими данными.

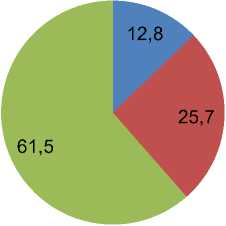

Следующий блок вопросов определял границу между личным и публичным российских педагогов в цифровом пространстве и выявлял степень тождественности взглядов респондентов. Так, на вопрос об уместности публиковать фотографии своих детей и писать о них посты, пока они не выросли, были получены ответы, представленные на рисунке 4.

-

■ Конечно, можно. Это же мой ребенок, и я не напишу о нем ничего плохого

-

■ Нельзя, потому что мой ребенок может не захотеть, чтобы какая-то информация о нем была доступна всем

-

■ Можно, только в закрытом режиме, без демонстрации лица и раскрытия приватной информации

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос: «Можно ли публиковать фотографии своих детей и писать о них посты, пока они не выросли?», %

На схожий вопрос о возможности размещать в личном аккаунте социальных сетей фотографии с отдыха большинство респондентов (73 %) ответили, что этого делать не стоит. 15 % опрошенных учителей согласились бы это сделать при условии, что их страница в сети Интернет является закрытой, т. е. опубликованный контент доступен только ограниченному числу пользователей из числа близких друзей (настройки социальных сетей позволяют ограничивать приватное пространство и выделять категории друзей/подписчиков, кому доступен тот или иной раздел личного аккаунта). Остальные участники исследования затруднились с выбором варианта ответа.

Следующий вопрос опросника был направлен на выявление отношения респондентов к совмещению на личных страницах социальных сетей дружеских и деловых коммуникаций. На вопрос о возможности добавить в число друзей начальника или делового партнера были получены ответы, представленные на рисунке 5. Вопрос о дружбе в социальных сетях с официальным руководителем поставил в затруднительное положение опрошенных, что видно по отсутствию единства мнений. Это свидетельствует о типичных ситуациях пересечения деловой и приватной сфер жизни в цифровом пространстве.

-

■ Добавлю, чтобы не обижать и не вызывать вопросов

-

■ Не добавлю, потому что страница в социальной сети – это мое личное пространство

Добавлю, потому что у меня широкий круг подписчиков и друзей в социальных сетях

Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос: «К Вам в друзья в социальных сетях хочет добавиться Ваш начальник или клиент, с которым Вас связывают только деловые отношения. Добавите ли Вы его в друзья?», %

Схожий кейс иллюстрируется вопросом о гипотетическом сообщении незнакомому человеку в социальных сетях с личной страницы аккаунта (рисунок 6). Более двух третей респондентов, отправляя сообщение в социальных сетях с личной страницы незнакомому человеку, готовы сопровождать текст указанием должности и своего имени. Только четверть опрошенных будут вступать в переписку без такого уведомления, что также свидетельствует о смешении личного и делового пространств и отсутствии единого понимания правил цифрового поведения.

Вопрос об отправке срочных ночных сообщений также внес раскол во мнения респондентов: 55,5 % опрошенных учителей выбрали вариант «можно, если сообщение срочное», при этом 38,5 % отметили, что этого делать не стоит, так как не все могут позволить себе выключить звук уведомлений ночью. Еще 6,0 % педагогов сделали выбор в пользу варианта «можно, если человек не хочет получать ночные сообщения, то он сам отключит звук уведомлений».

-

■ Не называю ни имя, ни должность, сразу перехожу к делу, ведь имя и должность у меня и так указаны в профиле

-

■ Называю имя и должность

-

■ Не называю имя, но называю должность

Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы пишете незнакомому человеку в социальных сетях, с которым раньше не контактировали. Будете ли Вы представляться?», %

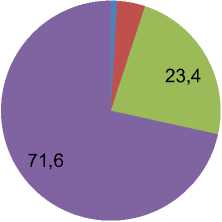

Вопрос о деловых взаимоотношениях показал, что большинство российских учителей не размещают на личных страницах в социальных сетях информацию делового характера. Так, на вопрос: «Вы закончили отношения с супругом, работодателем, подрядчиком. Допустимо ли об этом писать на Вашей странице?» получены ответы, представленные на рисунке 7.

,9 4,1

-

■ У меня нет секретов от подписчиков. Расскажу все как есть

-

■ Расскажу, но детали оставлю в секрете

-

■ Ни о чем сообщать не буду. Просто изменю данные в профиле

-

■ На моих страницах не содержится информация о моих личных и деловых отношениях

Рисунок 7 – Ответы респондентов на вопрос: «Вы закончили отношения с супругом, работодателем, подрядчиком. Допустимо ли об этом писать на Вашей странице?», %

Еще один вопрос – об оптимальном времени ответа на электронное сообщение – выявил отсутствие единства и необходимость внесения ясности (рисунок 8).

-

■ 30 мин – 1 ч

-

■ От 1 до 2,5 ч

-

■ От 2,5 до 3 ч

-

■ 3 ч и более

-

■ Пару дней

Рисунок 8 – Ответы респондентов на вопрос: «В корпоративных стандартах обычно указывается, что срок ответа на письмо – сутки.

Какое для Вас оптимальное время для ответа на письмо (его получения)?», %

В следующем блоке вопросов уточнялись аргументы за отправку голосовых сообщений (спорного формата общения в социальных сетях) и против нее. На предложение оценить семь причин, почему можно отправлять такие сообщения, по степени согласия (по 5-балльной шкале Р. Лайкерта, где 1 – полностью не согласен (-на), а 5 – полностью согласен (-на)) были получены средние значения, отраженные в таблице 1.

Таблица 1 – Средние значения по допустимости отправки голосовых сообщений

|

Утверждение |

Среднее |

Стандартное отклонение |

|

1. Возможность передать эмоции и нюансы интонаций |

3,63 |

1,21 |

|

2. Возможность записать голосовое сообщение быстрее, чем напечатать |

4,15 |

1,16 |

|

3. Возможность избежать сложностей, которые бывают при наборе, например нужно отправить сообщение, когда на улице холодно, у человека плохое зрение или плохо развита моторика пальцев |

4,17 |

1,07 |

|

4. Не видно орфографических и пунктуационных ошибок (актуально для тех, кто боится стилистических и орфографических ошибок) |

3,20 |

1,43 |

|

5. Возможность «поговорить» без привязки ко времени и месту. Каждый отвечает в своем темпе. Голосовое сообщение работает как замена телефонному звонку, на который можно ответить в удобное время (например, если есть разница в часовых поясах, нужно время на размышление перед ответом или не совпадает график) |

3,84 |

1,24 |

|

6. В суде экспертизой по голосу можно установить личность отправителя сообщения. Авторство текстового сообщения доказать не всегда можно |

3,34 |

1,25 |

|

7. Никакой Т9 не будет искажать ваши слова так, как ему вздумается |

3,58 |

1,27 |

Приведенные оценки аргументов в пользу отправки голосовых сообщений в социальных сетях позволяют убедиться, что учителя видят преимущество голосового формата коммуникации в оперативности записи аудиосообщения, а также в преодолении объективных сложностей (низкой температуры на улице, плохого зрения и др.). При этом формат голосового сообщения для педагогов не является поводом для сокрытия орфографических ошибок в силу высокой грамотности этой профессиональной группы.

Аргументы в пользу записи и передачи голосовых сообщений оказались взаимосвязаны с уровнем эмпатии учителей. Так, возможность передать эмоции и нюансы интонаций, которую предоставляют голосовые сообщения, положительно коррелирует с эмпатией учителей в части распознавания чувств учеников (r = 0,16, при p < 0,01), а возможность «поговорить» без привязки ко времени и месту положительно связана с пониманием чувств учеников, когда они находятся в подавленном состоянии (r = 0,24 при p < 0,01).

На предложение оценить восемь причин, почему нельзя отправлять голосовые сообщения, получены средние значения, отраженные в таблице 2. Для российских учителей недопустимость использования голосового формата сообщений объясняется отсутствием возможности его исправления (текстовый формат в отличие от голосового это позволяет сделать), а также неудобством для принимающей стороны прослушивания аудиозаписи, связанным с необходимостью отвлечься от той деятельности, в которую включен реципиент аудиосообщения.

Таблица 2 – Средние значения по недопустимости отправки голосовых сообщений

|

Утверждение |

Среднее |

Стандартное отклонение |

|

1. Получателю не всегда удобно их слушать. К сожалению, не все знают, что можно поднести телефон к уху, чтобы звук шел в передний динамик, как при телефонном разговоре |

3,98 |

1,08 |

|

2. Невозможно осуществлять поиск по голосовым сообщениям |

3,64 |

1,23 |

|

3. Слушать голосовые сообщения гораздо дольше, чем читать. Особенно критично это в групповых чатах |

3,73 |

1,30 |

|

4. В голосовых сообщениях невозможно скопировать, вставить и переслать только часть сообщения |

4,06 |

1,07 |

|

5. Если голосовое сообщение приходит, когда человек смотрит фильм или слушает музыку, то ему придется остановить воспроизведение, чтобы прослушать его |

4,00 |

1,09 |

|

6. Аудиосообщения весят больше, чем текстовые. Если собеседник за городом, в метро или там, где плохая связь, голосовое сообщение будет грузиться гораздо дольше, чем текстовое. Если у собеседника ограниченный объем трафика, например в роуминге, то такие сообщения могут стоить дорого |

3,89 |

1,02 |

|

7. Когда мы пишем, у нас есть возможность отредактировать нашу мысль, сделать ее точнее и лаконичнее. Когда мы отправляем голосовое сообщение, то можем не удержаться от многословия, на которое уходит много времени, сначала нашего, а затем собеседника |

4,19 |

0,88 |

|

8. Собеседник не может определить важность вашего сообщения до того, как прослушает его. Поэтому вы ставите его в неловкое положение и сами не можете рассчитывать на адекватную оперативность ответа |

3,88 |

1,05 |

Заключение. Опрос учительского сообщества выявил отсутствие единства взглядов на цифровое поведение педагогов в социальных сетях и Интернет по большинству вопросов, что подтвердило изначально сформулированную нами гипотезу. Все это свидетельствует о формирующейся цифровой культуре российского учителя и демонстрирует необходимость создания цифрового кодекса российского педагога.

Ограничение исследования состоит в сравнительно небольшой выборке российских учителей. В дальнейшем планируется проведение кросс-культурных исследований по теме отношения учителей к цифровому поведению в социальных сетях и сети Интернет.

Список литературы Отношение российских учителей к нормам поведения в социальных сетях и сети Интернет

- Астапенко Е.В. Формирование образа идеального учителя в американской педагогике второй половины XX - начала XXI в.: монография. Тверь, 2016. 257 с.

- Дейнека О.С., Духанина Л.Н., Максименко А.А. Кибербуллинг и виктимизация: обзор зарубежных публикаций // Перспективы науки и образования. 2020. Т. 4, № 5. С. 273-292. https://doi.Org/10.32744/pse.2020.5.19.

- Духанина Л.Н. Ценности и жизненные приоритеты российских школьников // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология, социокинетика. 2020. Т. 26, № 2. С. 20-28. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-20-28.

- Духанина Л.Н. Сотрудничество организаций дошкольного образования и родительской общественности в условиях современных вызовов // Воспитание и обучение детей младшего возраста. 2016. № 5. С. 577-579.

- Духанина Л.Н. Культура и культурность с точки зрения педагога // Образование в современной школе. 2014. № 3. С. 5-8. Духанина Л.Н. Инфраструктура одаренности, или доживем ли до понедельника 2020 г.? // Психологическая наука и образование. 2009. Т. 14, № 4. С. 31-40.

- Духанина Л.Н., Максименко А.А. Просветительские запросы россиян // Вопросы образования. 2019. № 2. С. 226-240. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-2-226-240.

- Духанина Л.Н., Максименко А.А., Попова Г.В., Каменева Т.Н. Отношение молодых женщин российской провинции к институту семьи и брака // Научный результат: социология управления. 2020. Т. 6, № 2. С. 74-100. https://doi .org/10.18413/2408-9338-2020-6-2-0-6.

- Крупская Н.К. Об учителе: избранные статьи, речи, письма. М., 1960. 360 с.

- Лукинова О.В. Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в Интернете. М., 2020. 240 с.

- Максименко А.А., Дейнека О.С., Духанина Л.Н., Сапоровская М.В. Фаббинг: особенности аддиктивного поведения молодежи // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 345-362. https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.41822.

- Репринцев А.В. Образ идеального учителя в философско-педагогической концепции В.А. Сухомлинского: диалектика идеального и реального // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2013. № 2 (261). С. 24-33.

- Семенова Л.Э., Чевачина А.В. Образ идеального учителя в представлениях современных учеников // Успехи современного естествознания. 2015. № 9-3. С. 557-561.

- Собкин В.С., Адамчук Д.В., Духанина Л.Н. Современный учитель: удовлетворенность материальным статусом // Педагогическое образование в государствах - участниках СНГ: современные проблемы, концепции, теории и практика: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. И.И. Соколовой. СПб., 2014. С. 48-58.

- Чагина А.В., Забелина Е.В. Психометрическая проверка валидности опросника «Шкала эмпатии для учителей» (Empathy scale for teachers) // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 6А. Ч. 2. С. 999-1005.

- Development and validation of the empathy scale for teachers (EST) / X. Wang, L. Zhang, Y. Peng, J. Lu, Y. Huang, W. Chen // Studies in Educational Evaluation. 2022. Vol. 72. P. 101112. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101112.